医学会开展“三期”鉴定的可行性

张海林

(淮安市第二人民医院医患沟通中心,淮安 223002)

《侵权责任法》自2010年7月1日实施以来,伴随着患者法律意识的增强及赔偿标准的提高等因素,医疗纠纷通过医疗鉴定及诉讼途径解决呈逐年上升的趋势,高效、快捷、低成本地解决医疗纠纷已是医患双方的共同愿望。本文结合当前医疗损害诉讼实践,旨在通过分析医疗损害鉴定、司法鉴定及“三期”鉴定等问题,探讨医学会开展“三期”的必要性、可行性,确实为医患双方提供一个公正效率的纠纷解决方式。所谓“三期”鉴定是指在人身损害赔偿案件中,法医临床类司法鉴定人根据法院等委托人的委托,对损伤后的休息(误工)时限、护理时限及营养时限进行的法医学评定。

1 资料来源与方法

1.1 研究对象 选取笔者所在地区一所三甲医院从2010年7月1日至2014年6月30日的33例鉴定及诉讼医疗纠纷案例为研究对象。

1.2 研究方法 将上述案例的鉴定方式、平均处理时限、法医参与情况等方面数据采用Excel 2003统计整理,并进行相应的统计描述,分类数据采用百分比进行分析。

2 结果

2.1 基本情况 4年间,该院共接待各类医疗纠纷230例,其中已启动鉴定或诉讼程序共计33例,占14.35%。在该33例医疗纠纷中,截至2014年底已处理终结的20例,占60.61%;未处理终结的13例,占39.39%。

2.2 已处理终结纠纷鉴定情况 在已处理终结的该20例医疗纠纷中,未委托任何鉴定的有3例,占15%,平均处理时限为6.8个月;只委托“三期”司法鉴定的有1例,占5%,平均处理时限为16.5个月;只委托市医学会鉴定的有10例,占50%,平均处理时限为13个月;委托省市两级医学会鉴定的有5例,占25%,平均处理时限为32.7个月;委托省市两级医学会又委托“三期”鉴定的有1例,占5%,处理时限为29.5个月(表1)。

表1 启动鉴定或诉讼程序已处理终结纠纷

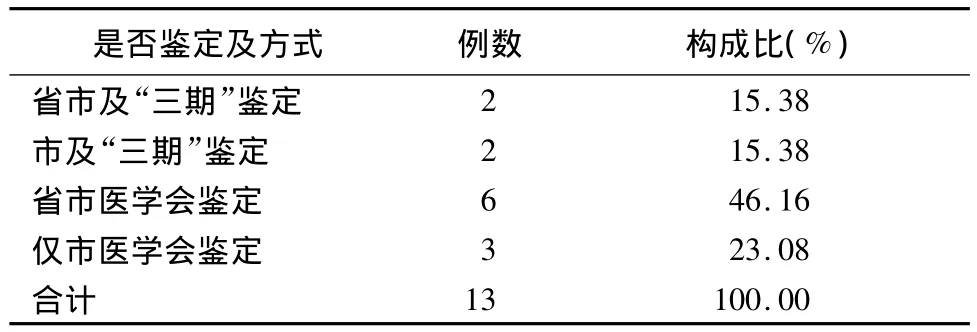

2.3 未处理终结纠纷鉴定情况 在未处理终结的13例纠纷中,已启动省市医学鉴定及“三期”鉴定的有2例,占15.38%;已启动市医学会鉴定及“三期”鉴定有2例,占15.38%;已启动省市两级医学会鉴定有6例,占46.16%;已启动市医学会鉴定的有3例,占23.08%(表2)。因部分案件可能尚需委托鉴定,且系尚未处理终结,故在此表中未统计处理时限等问题。

表2 启动鉴定或诉讼程序未处理终结纠纷

2.4 法医参加医疗损害鉴定情况 在该33例医疗纠纷中,其中有29例进行医疗损害鉴定,省市两级医学会鉴定累计42次。在42次医疗鉴定中,没有法医参加鉴定的只有2次,占4.76%;有一名法医参加鉴定的有8次,占19.05%;有两名法医参加鉴定的有32次,占76.19%,在这里笔者因无法统计法医临床司法鉴定人的参加情况,故在此不多赘述。

3 讨论

3.1 鉴定的“二元化”问题 2010年6月30日最高院出台的《关于适用〈中华人民共和国侵权责任法〉若干问题的通知》(以下简称《通知》)规定,人民法院适用《侵权责任法》审理医疗损害赔偿纠纷案件进行医疗损害鉴定的,按照《全国人民代表大会常务委员会关于司法鉴定管理问题的决定》(以下简称《人大决定》)《最高人民法院对外委托鉴定、评估、拍卖等工作管理规定》及国家有关部门规定组织鉴定。鉴于此,有学者认为医疗损害鉴定“二元化”(即医学会与法医临床类司法鉴定机构组织专家鉴定两种模式同时存在)问题有望得以彻底解决。但从《侵权责任法》施行后的司法实践来看,医疗损害鉴定的“二元化”问题依然存在[1-8]。《通知》出台后,浙江、江苏、北京、上海及广东等省市高院也相继出台规定,从各地高院出台的相关文件来看,这些地方都没有统一医疗损害鉴定机构,在保持鉴定主体“二元化”的基础上,对于优先启动医学会或司法鉴定机构鉴定做出不同的选择,也有对两者一视同仁的[9]。以笔者所在的江苏省为例,目前医学会组织的医疗事故技术鉴定、医疗损害鉴定及法医临床类司法鉴定机构组织的医疗损害鉴定并存,而卫生行政部门只能医学会委托医疗事故技术鉴定,而法院则可委托医学会或司法鉴定机构进行医疗损害鉴定。但全国各地的做法有一点是一致的,即“三期”鉴定一直系由司法鉴定机构承担,也即司法行政部门根据《人大决定》批准的司法鉴定机构不仅可以进行医疗损害鉴定,也可以进行“三期”鉴定,而医学会组织的医疗损害鉴定项目中并无“三期”的鉴定,同时在各省市高院的相关规定中亦鲜有涉及“三期”规定。因此对于医疗侵权问题,在具体的案件处理中,往往被转化为鉴定的问题[10]。

3.2 医学会开展“三期”鉴定的必要性

3.2.1 现阶段关于“三期”鉴定的法律规定 江苏、上海等省市高院规定,除当事人双方协商一致外,一般优先委托医学会进行医疗损害鉴定,然而医学会组织的不论是医疗损害鉴定还是医疗事故技术鉴定,只能明确伤残等级或事故等级及责任程度,却不能明确患者因医疗过错而导致增加的“三期”。这是因为在现有法律规定框架下,“三期”鉴定已被纳入法医临床司法鉴定范畴,国家发改委及司法部印发的发改价格〔2009〕2264号《司法鉴定收费管理办法》亦对“三期”鉴定确定收费标准。

3.2.2 引入“三期”鉴定是司法实践的需要 在司法实践中,往往有三种做法:第一种做法是,法院直接委托司法鉴定机构进行医疗损害鉴定及“三期”鉴定,而这种做法目前在本省所占比重很低。第二种做法是法院只委托医学会进行医疗损害鉴定明确伤残等级及责任程度,在庭审过程中组织患方与医方进行调解确定“三期”,或直接适用患者病历中记载的“三期”时限,这种做法往往会造成“三期”的过长或过短,而不能取得医患双方的信任,导致法院的公信力下降,部分案件也可能因此而进入二审程序,最终导致诉讼周期更加延长。第三种做法是,法院先委托医学会进行医疗损害鉴定明确伤残等级及责任程度后,再委托司法行政机关批准的司法鉴定机构进行因医疗过错而导致增加的“三期”鉴定,然而这两个鉴定下来往往耗费一两年的时间,有的甚至更长。当然这还不包括医患双方不服医学会首次鉴定结论,可能提请上级医学会再次鉴定的时间,更有甚者就是医患双方不服省市医学会鉴定,再次启动司法鉴定明确伤残等级过错及程度。近两年在江苏省第三种做法呈上升趋势,这样容易会导致鉴定周期过长,最终导致诉讼周期过长。全国各省市和笔者所在的江苏省情况类似的有很多。以北京市的法院为例,据不完全统计,医疗损害纠纷案件中约有33%进行了两次以上鉴定,由于存在大量反复鉴定、重复鉴定,医疗损害纠纷案件审理周期通常较长,且难以由法官自身控制,以致案件审理期间在6个月以上的大约占 76%[11]。

3.2.3 法院出台诉前鉴定等新举措 对于上述问题,一些初审法院虽然也出台诉前鉴定等相关举措以缓解审理期限过长问题,但这不能从根本上解决诉讼周期过长问题。很多患者及家属不愿意通过诉讼途径解决医患纠纷的主要原因,就是因为诉讼途径解决医患纠纷耗时太长。

综上,医学会组织的医疗损害鉴定若想在“二元化”的竞争中脱颖而出,则必须将“三期”鉴定纳入囊中。

3.3 医学会开展“三期”鉴定的可行性

3.3.1 医学会医疗损害鉴定专家资格的法律规定

2010年6月28日原卫生部出台的《关于做好〈侵权责任法〉贯彻实施工作的通知》明确规定,对于法院或双方当事人共同委托的医疗损害责任技术鉴定,医学会应当受理,并可参照《医疗事故技术鉴定暂行办法》及《医疗事故分级标准(试行)》执行,同时根据国务院《医疗事故条例》等规定,医学会的鉴定专家为医学专业高级技术职务3年以上及高级技术任职资格的法医。

3.3.2 司法鉴定机构鉴定专家资格的法律规定 根据2005年2月28日《人大决定》的规定,法医类司法鉴定机构的鉴定专家有三大类:第一类是具有高级职称医学专家;第二类是从事医学专业工作五年以上的;第三类是从事法医类鉴定工作十年以上的。同时该《人大决定》还规定各级法院及司法行政部门不得内设鉴定机构,侦查机关可以根据办案需要设立鉴定机构,但也不得接受社会类司法鉴定业务。

3.3.3 实践中医疗机构司法鉴定专家本身多为“双料专家” 在《人大决定》出台后,司法鉴定机构全面向社会委托,并由司法行政部门批准,全国各地大多由各大医学院校及二级以上医院筹建法医临床类司法鉴定机构。司法鉴定人多由院校法医学教师或医院临床医师转岗培训而来,特别是医院临床医师通过转岗培训成为法医临床类司法鉴定人,这类司法鉴定人往往具有高级职称,具有丰富的临床经验,且本身多为医学会专家库成员。以笔者所在的地区为例,90%以上的法医临床司法鉴定人多为市医学会专家库成员。

3.3.4 医学会开展“三期”鉴定是可行的 本文前面所讲的患者因医疗过错而导致增加的“三期”鉴定,则属于司法行政部门批准的法医临床司法鉴定机构的鉴定项目,根据司法部《司法鉴定程序通则》规定法医类司法鉴定需要由两名法医临床司法鉴定人共同完成。因此只要医学会在组织医疗损害鉴定时,在专家组成人员上能有2名以上法医或具有法医临床司法鉴定人资格的临床医学专家,即可实现将“三期”鉴定引入医学会组织的医疗损害鉴定项目中。这在实践中是可行的,因为医学会组织医疗损害鉴定一般系由5名或7名专家组成,该专家组成员中往往有2名法医主任,甚至可能还有相应临床专业的法医临床司法鉴定人参与鉴定。因此医学会开展“三期”鉴定在鉴定人员组成上是可行的。

综上,在医疗损害鉴定实践中,医学会开展“三期”鉴定是可行的。医学会开展“三期”鉴定后,可大幅度缩短鉴定时限,解决诉讼周期过长问题,这样就会有更多患者愿意通过诉讼途径解决医患纠纷,可以形成各种解决方式竞争和案件的分流的局面,同时竞争可以使诉讼等纠纷解决机制不断地改革自身的缺陷,完善自身程序。实践证明,只有公正有效解决医疗纠纷的方式才能获得优势地位。这也有利于患者对于医患纠纷的处理回归理性,使得医患关系更加融洽。

[1] 肖柳珍.当前医疗损害鉴定制度存在问题与对策[J].证据科学,2010,18(4):425 -433.

[2] 肖柳珍,王慧君.《侵权责任法》背景下的医疗损害鉴定制度研究[J].广西大学学报(哲学社会科学版),2010,32(6):36 -40.

[3] 张德云,冯怀志,黄 鹏,等.论医疗损害鉴定的“二元化”问题[J].解放军医院管理杂志,2011,18(9):846 -847.

[4] 谭会军,王 萍.《侵权责任法》背景下医疗损害鉴定制度的构建[J].医学与哲学(人文社会医学版),2011,32(10):55 -57.

[5] 段晓鹏.《侵权责任法》背景下医学会医疗损害鉴定职能的思考[J].中国卫生事业管理,2012(8):599-602.

[6] 朱广友,特来提·赛依提.医疗损害司法鉴定存在的主要问题及对策[J].中国司法鉴定,2013(5):94-97.

[7] 马文建.当前医疗损害鉴定“二元化”模式的对策讨论[J].中国卫生法制,2014,22(2):52 -54.

[8] 王浙冰.论医学会开展医疗损害技术鉴定的可行性[J].哈尔滨医药,2014,34(1):1 -3.

[9] 陈小嫦.《侵权责任法》背景下医疗损害鉴定程序改革研究[J].证据科学,2013,21(2):185 -198.

[10]王 成.医疗侵权行为法律规制的实证分析[J].中国法学,2010(5):113-122.

[11]奚晓明.民事审判指导与参考[M].北京:法律出版社,2010:120.