社会建构中的“同妻”问题研究

唐魁玉,刘 冬

(哈尔滨工业大学社会学系,哈尔滨 150001)

社会学研究

社会建构中的“同妻”问题研究

唐魁玉,刘 冬

(哈尔滨工业大学社会学系,哈尔滨 150001)

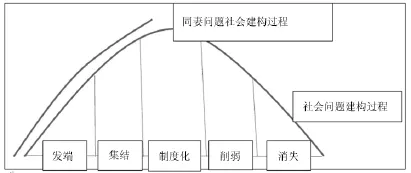

在社会建构论的视阈下,社会问题被表述为不同群体社会行动的过程,其核心是社会问题的宣称。作为社会行动过程的“同妻问题”,可以将其视为建构客体、建构主体、群体利益、建构途径及社会资源等影响要素之间的相互协商博弈和互动的过程。伴随着不同社会群体、社会力量、社会价值之间的力量角逐,同妻、知识分子、大众传媒和政府部门不断合力推动着“同妻”问题建构的过程,沿着发端、集结、制度化、削弱和消失的社会问题建构过程发展。需要注意的是,处于“制度化”阶段的“同妻问题”,在其建构过程中存在着对于同性恋群体的道德污名化和同妻群体的艾滋病污名化的问题。

社会建构;社会问题;同妻;同性恋

“同妻”作为一个颇具前沿性和略显敏感性的学术话语,在社会科学研究中,被理解为与男同性恋者进入合法婚姻关系中的女性配偶,是男同性恋者进入法定婚姻关系的直接产物,即一名男同性恋者进入婚姻就会产生一名同妻。作为一个注重家庭文化和生育文化的历史古国,中国的同妻现象自古有之,但鲜少发声。直至2009年才井喷式地见诸报纸、电视和互联网络,以社会问题的姿态出现在公共视野中。鉴于同妻现象作为一个社会问题的客观实在性,对其进行深入研究便具有了重要的现实意义和理论意义。

一、社会建构论视阈下的社会问题

孔德以后,社会问题研究一直是社会学及社会科学研究的中心议题。有关社会问题研究的范式可以概括为以下三类:社会事实范式、社会定义范式和社会建构范式。社会事实范式包括社会病理论、社会解组论、文化失调理论和越轨论[1]。“社会事实论”认为社会问题存在于客观的社会性事实中,如病态社会事实、失范等,它沿袭了实证主义的研究套路,关注社会问题事实的成因、危害、后果及对策。

“社会定义范式”中最突出的代表是“冲突论”和“标签论”。“社会定义论”研究不仅关注“问题性”的社会事实因素,更关注社会问题中的主观态度和价值因素。“社会定义论”中社会现象的问题属性不在于社会问题事实,而是源自社会成员对于该问题的定义。

“社会建构论”批判并超越了上述两大理论范式,其提出者Spector和Kitsus认为,社会事实本身无法说明为何其会成为社会问题,同时,无法合理地解释为何具有相似危害程度的社会事实状况,一些被认为是社会问题,另一些却不是。局限于越轨行为的社会定义论,无法为所有社会问题提供统一的理论基础,也缺乏对于定义过程的深入研究。通过对中国农民工问题、农村留守妇女问题等社会问题的论述,我们发现社会建构论为建构中国特色的社会问题提供了有益的尝试。在社会建构论者看来,社会问题既不是一种客观自明的社会事实,也不是被贴了“问题性”标签的社会行为,而是个人或群体对其所认称的某些状况主张不满并做出“宣称”的活动[2]。社会问题的实质不再是一种对象性事实,而是一种过程性和互动性的宣称活动。在宣称活动中,一些社会事实被断言是有问题的,而社会研究者存在的意义就是发掘一种社会事实被宣称为社会问题的活动过程及不同的社会行动者在宣称活动中的作用和影响[3]。正是在此意义上,研究同妻问题不仅需要关注同妻问题产生的原因、危害,还需关注同妻现象被宣称为社会问题的活动过程及在此过程中不同利益群体的作用和影响。

二、“同妻”问题建构中的社会影响要素

同妻现象被建构(宣称)为社会问题,受到社会问题宣称过程所具备的相应影响要素的影响。这些要素主要包括建构客体、建构主体、群体利益、建构途径及社会资源等。

(一)建构客体

“有问题”的社会事实乃是社会建构的基础。社会建构论强调社会主体对于社会客体的宣称,但这种建构并不是空穴来风或纸上谈兵,而是建立在客观的社会现实情境基础之上的,即社会问题必须以客观情况为基础。“同妻”作为同性恋群体的伴生群体,自古有之且数目惊人。据社会学家刘达临估测,当前中国男同性恋者约2 000万,其中80%处于已婚状态或准备进入婚姻,据此估计中国同妻的数量至少约为1 600万。最具有影响力的同妻志愿者组织“同妻家园”的统计数据显示,同妻在婚内遭受到家庭暴力和冷暴力的概率极高,婚姻满意度、幸福感和生活质量与普通在婚妇女相比均较低。同时,2011年世界卫生组织针对中国艾滋病状况的报告显示,婚内配偶的艾滋病传染比例正不断增高,世界卫生组织和联合国艾滋病规划署已将“同妻”列入艾滋病易感人群。

(二)建构主体

面对“同妻”现象这样一个“有问题”的客观社会现实情境,如何将其建构为社会问题,其中涉及不同的社会主体力量。首先是与建构客体直接相关者:同妻。作为同妻现象的直接受害者,同妻群体所讲述的“无性、无爱”、“被欺骗”与“被背叛”的现实遭遇最容易引发社会大众的同情与关注。同妻群体对于自身家庭生活与社会现实的不满,她们向政府、媒体、非政府组织等有关机构投诉和反映的现实情况,业已成为建构“同妻问题”最基本也是最重要的社会事实依据。其次是社会问题建构的推动者:媒体记者与知识分子。媒体记者凭借其较高的社会问题敏感度,在对于“问题性”的社会现实情境的发现和阐述过程中,有着天然的倡导者和先驱者的优势。同妻现象浮出水面得益于《新闻调查:以生命的名义》《走读大中华:拿什么拯救同妻》等新闻节目的播出。同时,具有专业知识和认识社会能力的知识分子,从学科专业的视角为社会问题的论证、危害、解决对策等提供了必要的支持。如性社会学家刘临达、李银河,性别研究专家刘伯红。特别是艾滋病研究学者张北川教授,他接触同妻问题20余年,其主编的同志亲友杂志《朋友》开辟专栏讲述同妻故事。最后是社会问题的决策者:政府部门。事实上,如果缺乏政府的认可和支持,即使有先见之明的媒体记者和知识分子已意识到“同妻”问题的重要性和严重性,也往往是纸上谈兵。正是在这个意义上,以官员为代表的政府部门在同妻问题的认可、合法化、制度化及推动同妻问题解决等方面都发挥着核心作用。

(三)建构动机

社群利益是社会建构的出发点。“社会建构论”认为个人或群体做出宣称活动的驱动力在于利益和价值观,多元化的利益和价值观念促使不同的个人和群体勇于跃上社会舞台,表达自身利益诉求。社会问题的建构、解决与社会利益及价值观念的改变与整合之间是互动生成的。在这个意义上,社会利益和价值观念的侵害与维护可以看作是建构任何社会问题的必要条件。转型时期的中国社会,拥有多元化的社会群体,各群体社会利益存在差异,甚至冲突。当某一社会群体试图提升自身群体利益或某种客观社会事实情景侵害到某一群体的社会利益或群体价值时,建构社会问题就成为题中之义。社会群体基于对各自的群体社会利益的考量,提出各种各样的反映本群体利益导向的社会问题,并强调其在社会存在和发展中的重要性和解决的迫切性。在同妻现象衍变为同妻问题的过程中,同妻群体与同性恋群体之间的角力与博弈从未停止。同妻群体强调同性恋群体违背道德的“骗婚”行为及其对于家庭生活的危害,同性恋群体则以“社会文化”和“社会压力”为由为自身辩护,并以“同妻”问题为依据提出同性婚姻合法化的政策建议。同妻群体与同性恋群体既是对立的存在,又同是异性恋与婚内性主导的社会主流文化霸权下的“弱势群体”,二者在不同时期、不同层面、不同意义上的合作与对立取决于群体社会利益的多寡。

(四)建构途径

一项社会问题如何能够引起社会大众及政策制定者的持续关注,如何言说其重要性和迫切性,是建构一个社会问题所必须思考的内容,也是建构过程中必要的一个阶段,其中最有效的途径莫过于大众传媒。由于大众传媒的传播速度快、传播覆盖率广、传播方式灵活,具有及时性,易被受众接受和信任,其正在成为建构社会问题的主要阵地。每一天、每个人从报纸、杂志、广播、电视、网络等不同的传媒途径,都会接收到各种各样的问题事实现状、民众反应、专家建议和社会评价,这在一定程度上提升了民众的社会问题意识。《新闻调查》《走读大中华》等知名节目播出后,同妻现象逐渐进入公众视线,而四川新闻、广州日报等的《中国同妻或超千万,60老人仍是处女》《同妻:1000万人的救赎》《另类婚姻,“同妻”之痛》《隐形“同妻”群体解密谁来救赎同性恋“挡箭牌”》《川大跳楼女博士,以生命之名叩问“同妻”之痛》等相关报道,加深了“社会”对于“同妻”问题这一客观社会事实的理解和关注,促使同妻问题不断以“社会问题”的姿态强化大众的认识。当然,这里需要关注的是,大众传媒在任何社会问题的建构中都必然带有传媒群体的社会利益导向和社会价值观,这种“选择性”的报道倾向在一定程度上受到国家政府部门的引导和制约,这就在一定程度上决定了社会问题的导向。

(五)社会资源

在这个存在着多元群体社会利益的社会中,解决一项社会问题比发现、阐述、论证一个社会问题更为困难,会遭遇到更加复杂的社会现实的制约。不同群体拥有的社会资源,决定了其群体在社会问题建构过程中所具有的影响力量。解决同妻问题的社会资源包括同妻群体及其相关群体如同性恋群体、同妻亲友群体的社会权力、社会地位、知识水平、群体组织化及其动员社会资源的能力和速度。对于同妻群体而言,女性在现有的社会性别制度下的压制与反抗,与性相关的科学、社会科学及人权理念的不断普及,互联网的普遍使用,各类信息的急速传播等都为该群体提供了丰富的社会资源。“有问题”的社会事实、同妻群体、媒体记者、知识分子、政府官员以及建构主体、群体利益、大众传媒及社会资源都是同妻问题在建构过程中的基本要素。伴随着市场经济的迅猛发展,多元文化的产生和发展为性文化的发育和成长提供了生存空间和话语权,艾滋病传播风险的刺激作用等因素共同推进了“同妻”问题进入社会建构的过程。

三、同妻问题的社会建构过程分析

Howard Becker在社会问题“自然史”的三阶段模型基础上发展了社会问题研究的五阶段复杂模型[4],美国社会学家Mauss Arinand将其归结为:(1)发端阶段,一些人(群体)认为某社会现象是存在问题的或具有危害性的;(2)集结阶段,这一有问题的社会现象得到多数人的关注;(3)制度化阶段,在政府或社会组织的推动下,该社会现象被认定为社会问题;(4)削弱阶段,曾经致力于推动该社会问题的社会群体逐渐失去进一步关注此问题的兴趣;(5)消失阶段,通过社会政策、法律法规、社会动员或成立专门的组织机构等手段不断解决社会问题[5]。由于社会文化和社会现实的压力,中国的同性恋群体一直比较隐蔽,作为同性恋群体的伴生群体,同妻群体虽存在很久且数量巨大,但长期以来一直处于“失语”的状态。同妻自身、媒体记者、知识分子与政府等建构主体将同妻现象建构为社会问题的过程如下:

(一)同妻问题的发端——客观社会事实的发现

早在1997年,以艾滋病研究专家张北川教授为代表的部分学者就曾觉察和关注同妻现象,通过信件、电话、网络互动等不同方式,数百名同妻讲述了自己相似却不同的生活境遇。这种相似体现为她们的共同特征就是嫁给了一名同性恋者,而她们所遭遇到的婚姻内部和社会外部的伤害和压力又千差万别。她们中有初为“人妇”的年轻女子,也有怀胎九月的妇人,甚至有白发苍苍的老人。

(二)同妻问题的集结——大众传媒的引领

大众传媒对同妻现象的关注,为该群体提供了一个向社会公众发声的绝佳机会。2005年在中央电视台的同性恋专题节目中,同妻小雯关于“在我最美好的年华,我却嫁给了同性恋”的讲述,被认为是“同妻族群踏出公开表达经验和争取权益的第一步”。2009年3月,首届“中国同妻会”由粉色空间性文化研究中心在山东青岛举办,会上提出了“同妻到我为止”的口号,组建同妻群体互助组织“同妻家园”,并在网络上发表“同妻联合声明”:呼吁社会大众和政府部门增加对同妻的关注、研究力度,提供支持和帮助,加强关于同性恋科学知识的普及和教育,拒绝家庭暴力,积极预防和检测艾滋病及性病,呼吁社会大众不要议论和歧视离异者等。知名社会学学者李银河教授在她的博客及公开访问中曾多次呼吁关注同妻群体。在这之后,越来越多的媒体报道同妻现象,《走进同妻的无性婚姻》《遭受生理和心理折磨的同妻们》《艾滋病走向普通人群》《同妻的困境》《T妻》《女博士何须为同性恋丈夫自杀》《同妻:同志之欺》《同妻讲述:空壳婚姻里的两难绝境》《拿什么拯救同妻:67岁同妻自述,40余年的无性无爱婚姻》《错付最好的时光,女博士命殒同妻路》等文章和节目,转载率极高,吸引了社会公众和有关学者的目光。经过大众媒体的渲染,通过专家学者的研究与论证,社会舆论对于同妻现象的“问题性”越来越能达成共识。

(三)同妻问题的制度化——标志事件的发生

标志性的制度化事件是2012年四川高校的韩语教师罗某的跳楼事件。在罗某跳楼身亡之后,其父母将已公开同性恋身份的女婿告上法庭,此事件被网易新闻等网络大篇幅转载。法院审理认为:“法律尚无禁止性规定约束公民的同性恋倾向及其行为,所以无论罗某在婚前是否知晓对方性取向,均不影响双方自愿登记的法律效力,所以该案并不构成骗婚罪。”法院的判决结果在同妻群体、同性恋群体及学术界又一次引发了“同性恋进入同直婚姻是否属于骗婚”的争论,新闻媒体持续关注该案,代表性文章有《追踪:川大女博士跳楼案一审,法院:同性恋丈夫不是骗婚》《“川大同妻自杀案”一审判决:驳回死者家属诉讼》等被多家新闻网站转载,总阅读量过亿。

我国现有法律对于同性恋的倾向、行为及其隐瞒自身性取向与异性结婚的婚姻关系均无特殊说明,这就增加了处理此类诉求的难度。因此,2013年1月10日,北京市第一中级人民法院(以下简称第一中院)公布以近年来审理的同直婚姻案件的案例为基础的调研报告,建议将婚前不知情的同直婚姻列入可撤销婚姻。第一中院的这份建议书再一次将同妻及其婚姻状况推向了公众的视野。有学者认为可撤销婚姻制度范围的扩大,有助于维护同妻的权益,减少同妻现象的出现,缓解同妻问题;也有学者认为该项建议并不能消除社会对于离异同妻的歧视,甚至在某种程度上扩大了这种歧视。同时这项建议也引发了学界对于同性恋婚姻合法化及同性恋是否有与异性恋进入婚姻的权利的讨论,这促使同妻问题形成了全国性的公共舆论集群效应。不论讨论结果如何,第一中院的这项关于可撤销婚姻的建议可以被看成是同妻问题制度化的第一步。可见,同妻问题的构建过程并不是“完成时”,它并未完成社会问题建构的整个理想过程,而是处于社会建构的制度化过程之中(见图1)。

图1 同妻问题社会建构过程的阶段示意图

米尔斯(Mills)认为社会学的想象力在于区别“环境中的个人困扰”和“社会结构中的公共问题”。社会问题建构过程中的制度化阶段可以被看作是将“个人困扰”上升为“公共问题”的重要途径和阶段[6]。在这一过程中,社会利益群体、社会反映群体及政府组织之间的角力,决定了此社会问题的性质、危害程度及之后解决措施的导向与实施。因此,同妻问题正处于社会建构的关键时期,这一时期的同妻群体、同性恋群体、同妻及同性恋亲友、新闻媒体、普通大众、各界知识分子与政府组织之间话语权的争夺对于同妻问题的走向和解决都具有举足轻重的作用。当然,随着同妻问题的演变及其社会风险性的降低,该群体问题也会渐渐弱化乃至消失。

四、“同妻”现象社会建构中的问题

社会建构是一种社会的共识和共建,语言及话语体系是社会建构的重要媒介[7]。在利益和价值观念多元化的现代社会,社会问题已不再单纯是社会结构的静态产物,而是表现为一种社会群体(主体)对于社会事实(客体)的建构和认识的过程。在这个动态过程中,各群体和价值观念的博弈通过大众传媒得以输出。大众传媒在推动中国社会向法治化方向发展的功能毋庸置疑,但在同妻问题社会建构的信息和价值观念输出的过程中,存在着污名化问题。Goffman认为“污名化”是特定社会群体遭受社会排斥与歧视的过程,作为一种社会性状,污名促使其拥有者丧失社会信誉或社会价值[8]。同妻群体和同性恋群体在日常生活意义建构上是不同的,后者为前者的问题显现提供了一个干预的参照系,并由此形成了各自的污名化问题。

(一)对同性恋群体的污名化问题

作为同性恋群体的伴生群体,很多同妻将自身的遭遇归结为其同性恋配偶的个人道德素质败坏,认为男同性恋是通过“骗婚”的手段来隐瞒自身性取向,延续家族香火,自己成为了男同性恋者的“挡箭牌”或“生子机器”,由此产生了强烈的怨恨心理。同时由于主流的异性恋文化对于同性恋亚文化的排斥和打压,使得在建构同妻问题的过程中,同性恋和同妻被塑造成了彼此对立的两个群体,二者之间对于生活资源的争夺与生活策略上的博弈被赋予了诸多道德内涵。这不仅在客观上掩饰了同妻问题出现和解决的根本因素——社会性别文化,也在一定程度上加深了社会大众对于同性恋群体的污名,将同性恋者等同为道德品质败坏者、艾滋病传染者、淫乱者、违背道德者和变态,加剧了同性恋群体的社会生活危机和风险。在建构作为社会问题的“同妻”问题的过程中,无论是新闻记者、社会工作者还是研究者都必须尽量保持态度上的价值中立,遵循伦理道德的基本约束。

(二)对同妻“艾滋病”隐性携带者的污名化问题

自1981年同性恋群体中发现第一例艾滋病开始,“同性恋”就与“艾滋病”形影不离。同性恋形象的“瘟疫化”,一方面加深了社会大众对于同性恋群体的误解,另一方面也为同性恋群体获得社会关注尤其是政府的关注提供了必要的途径。2011年,世界卫生组织针对中国区域的艾滋病调研报告显示,同性性行为和异性性行为导致的艾滋病传染率都在增长,婚内配偶间性行为的艾滋传染病比例高达25%,“同妻”被世界卫生组织首次认定为艾滋病易感染人群。正是从这时起,“同妻”的生活现状和生活境遇日渐进入公众视野,引起卫生组织和妇女组织的关注,专家学者据此提出了“恢复强制婚检”“设立艾滋病故意传播罪”等应对策略。可见,在同妻社会问题的建构过程中,为了突出“同妻”问题的现实性和紧迫性,吸引社会大众及相关部门和组织对同妻问题的关注,不论是媒体还是专家学者都会强调同妻生活中“艾滋”的隐性风险。“艾滋病”作为建构同妻问题的关键要素,在问题宣称和公众关注集结等方面都具有举足轻重的地位和作用,但它同时也在客观上加剧了同妻群体的形象风险,使同妻与艾滋病的联系日益紧密,这就给现实生活中同妻问题的解决,同妻今后的生活选择(如再婚)等问题带来了新的阻碍。

五、结语

任何社会问题的存在和建构,都是以已经发生了或正在发生的客观社会事实为依据,由不同的社会群体、社会力量、社会价值参与其中,对问题事实和情境不断地进行社会建构。正是通过这种社会建构作用,隐藏在传统社会中的同妻现象才会不断地被“问题化”,并逐渐被视为一种社会问题。

同妻现象社会问题化的过程表明,同妻群体、同性恋群体、知识分子、政府官员和大众媒体在同妻问题的建构中会不断进行互动,发生社会博弈关系。可以说,巨变过程中的“本土社会”,多元的文化和价值观念并存,不同群体社会资源和群体利益关系的变化,正不断影响着“同妻问题”建构的方向和社会治理的效果。为了“保卫社会”,对此我们应保持积极的社会关切。

[1][美]罗伯特·默顿.社会学中的问题发现、社会研究与社会政策[M].北京:生活·读书·新知三联书店,2001:13-50.

[2]苏国勋.社会学与社会建构论[J].国外社会科学,2002,(1):4-13.

[3]葛忠明,迟兴臣.社会问题:过程及其实践的空间[J].文史哲,2003,(5):139.

[4]Howard S.Becker,Social Problems:A Modern Approach[M].New York:John Wiley and Sons,1966:12-13.

[5]阎志刚.试论社会问题的主观性和建构性[J].社会科学研究,1997,(4):70.

[6]卜文虎.社会建构论视角研究社会问题的意义[J].黑龙江史志,2009,(15):94.

[7]洪长安.社会建构论视野下的传统社会问题研究[J].学术论坛,2011,(6):75.

[8]唐魁玉.网络化的后果[M].北京:社会科学文献出版社,2011:297.

〔责任编辑:崔家善 徐雪野〕

C913

A

1000-8284(2015)04-0150-05

2015-01-11

教育部人文社科基金规划项目“同妻社群生活适应问题的虚拟社会人类学研究”(12YJA840022);国家社会科学基金重点项目“社会范畴重释与中国社会发展模式研究”(10ASH001)

唐魁玉(1962-),男,吉林辉南人,教授,博士研究生导师,博士,从事网络社会学研究。