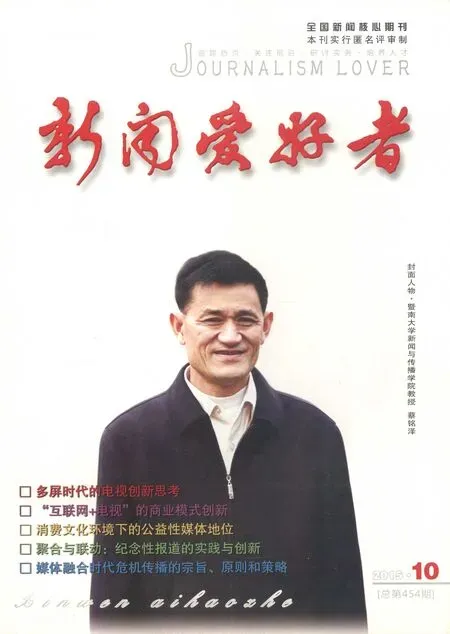

哲思浸润学术人生——访暨南大学新闻与传播学院教授蔡铭泽

□陈 娜

(作者为天津师范大学新闻传播学院副教授,国家行政学院博士后)

蔡铭泽的气质里流淌着浓郁的古典气息, 这固然与他酷爱中国传统文化并且饱读国学经典不无关联,但更重要的是他的志趣、雅好与他在人生经历中淬炼出的胸襟情怀不谋而合。

从钟灵毓秀的三湘大地, 到吐纳恢宏的首善京畿,再到务实勤谨的岭南重镇,善于参悟天人之道的蔡铭泽汲取了每一处的慧根, 一路跋涉一路心血地形成了自己的风骨。 作为新闻史学泰斗方汉奇先生早年的亲传弟子,20世纪90年代中期广东省引进的第一位新闻学博士, 以及百年名校暨南大学新闻与传播学院的首任院长, 蔡铭泽的学术人生中写满了颇多“敢为天下先”的故事。 然而令人称奇的是,这位苦读出身的湘籍学者在他掩藏不住的才情与才干中,却一面有着尽心竭力、不甘人后的执着个性,一面又有着处下不争、 急流勇退的人生哲学。 传道授业,著书立说;开疆拓土,建章立制;致虚守静,功成不居——无论为人、为学,还是处世、行事,蔡铭泽怀揣着举轻若重的入世抱负, 又洋溢着举重若轻的出世情结,既含藏内敛、缜密周详,又潇洒有度、吞吐自如。 几十年光阴斗转,从当年农耕山水中的贫苦少年到如今名气斐然的知名学者, 蔡铭泽每一步的进退取舍都流淌着某种深邃的哲思。 柴米油盐酱醋茶,道德文章天地心,无论拿起还是放下,他虔诚地继承着耕读文化的精髓,不失本色却又早已升华腾挪。

一、“读书,让我在逆境中还有美好的向往”

“我的家乡在湖南省岳阳县的黄金乡书稼冲,这里是湖南省岳阳县、 华容县和湖北省监利县两省三县交界的一片丘陵地带,周围就是洞庭湖,是著名的鱼米之乡。 我的历代祖辈都是读书人,父母在家乡务农,家里有兄弟姊妹六个,我排行老三。 我母亲去世比较早,父亲一个人养活我们六兄妹很不容易,家里条件一直比较困难。 ”蔡铭泽的回忆从清苦的童年开始。

“我的父亲在解放前是教书先生,但是这段经历却成了他的历史问题,解放后受到了政治上的压迫,被划为了‘二十一种人’。 那时候的我很喜欢读书,人也很聪明,但是这种家庭情况,对我产生了很大的影响,就存在读了小学能不能上初中、上了初中能不能继续读高中的这些问题。 我父亲虽然不是受冲击的主要对象, 但是每次开批斗会时, 我都是下面的观众,那种滋味很难受,我就是在这种充满压力的环境中长大的。 ”蔡铭泽说,“我从小就很喜欢读书,不但读得进去, 而且很用功, 觉得读书是件很快乐的事情。 家里虽然兄弟姐妹很多,条件不太好,但是家人始终支持我读下去。 ”蔡铭泽回忆说,他虽然没有什么家庭背景, 但是始终坚信学习文化知识一定是有用的,他一直没有放弃学习,一直没有放下过书本,直到命运为他打开了一扇希望之门。

1974年, 高中毕业后的蔡铭泽先是回老家种了两年田, 而后又顶着各种压力辗转华容县做起了民办教师, 正是1977年的恢复高考让他的人生轨迹发生了改变。 “其实1977年刚刚恢复高考那一届我就考上了,当时报的是武汉大学,分数还很高。 但是那时候没有经验也不懂事,去县城体检时,我一个人骑着自行车颠了几十里山路,结果造成胃下垂,最后因为体检不合格被取消了录取资格。 ”蔡铭泽不无遗憾地说道,“好在只过了半年,1978年我又参加了第二次高考。 ”经过上一次的教训,这一回蔡铭泽更加注意了。 “第二年我又考得很好,这次体检我就专门乘汽车提前到县城去做准备。 体检顺利过关后,我被湘潭大学中共党史专业录取了。 ”谈起报考湘潭大学的原因,蔡铭泽记忆犹新,“到湘潭大学有几个原因:一方面是我有位堂兄在湘潭大学教书, 他向我推荐了湘大;另一方面是因为湘潭是毛主席的故乡,当时湘潭大学又刚刚恢复创办不久, 教育部号召集中力量办湘大, 全国好多优秀的图书资源和师资队伍都集中到湘潭大学来了。 另外,中共党史专业在当时是个时髦的专业,只有两所大学开设了,一所是中国人民大学,一所就是湘潭大学。 在那个年代,感觉学好了党史,可以更好地为党工作,所以我就主动填写了这个专业。 ”

蔡铭泽继续说道:“进入大学之后, 我读书很用功,可惜那时候条件不是太好,有时连教材都没有,就全凭自己的兴趣钻研问题。 读本科时,我就开始发表论文了,在1980年10月19日的《工人日报》上发表了一篇3000字的《邓中夏和早期工人运动》,还拿了30块钱的稿费,这在当时是很不容易的。 ”蔡铭泽不无自豪,“1982年大学毕业后, 因为我的学习成绩比较好, 就留校教书了。 那时候有两条出路都是不错的,一个是出去做官,一个就是留在高校。 我一直没有当官的念头,就选择了后者”。

事实上, 留校后的蔡铭泽依旧没有停止向上追求的脚步。 “我读本科的时候,在班上就一直是起领头作用的。 后来我也不断上进,1984年考取了湘潭大学的硕士研究生。 我的导师是从武汉大学调过来的曹木青老师,他学问做得很不错,我就跟着他研究陈独秀,硕士毕业论文是关于《向导》周报的研究。 ”如其所言, 从80年代初开始, 蔡铭泽就一直致力于对陈独秀和《向导》周报的钻研,并陆续在《湘潭大学学报》《党史研究资料》《新闻研究资料》等学术刊物上发表研究成果。也正是因为如此,原本攻读中共党史专业的蔡铭泽于冥冥中渐渐转向了新闻史的学术领地。“因为《向导》周报是个文化史的问题, 既属于中共党史的研究范畴, 也属于党的新闻事业的研究范畴,就这样我转到新闻史这方面来了。 ”

令人敬佩的是,在早年的求学生涯中,蔡铭泽就养成了勤学苦读的习惯,即便是放假期间,他仍然乐此不疲地流连于图书馆、资料室,一字一句地研读文献史料,一笔一画地誊抄年谱档案。 而回忆起那段艰苦攀爬的成长岁月, 蔡铭泽感慨颇深:“每个人都是时代的产物,想要完全跳出来,是不大容易的。 但是在个人与时代的分合变迁之中, 每个人的命运实际上还是掌握在自己手里。 所以,无论时代怎样发展变化,保持着清醒的头脑和奋发向上的精神,我觉得对青年人来说是非常必要的。 现在看来,我已经从当年一个地道的农民变成了一个对社会有着独立看法的人,曾经那么艰苦的环境都坚持过来了,我也没有感到多少的困难。 就是因为读书,让我在逆境中还有一种美好的向往, 在逆境中仍然能向上发展, 向外发展。 好书好字好文章,向善向上向天然,这或许对当代青年人有所启示。 所以,经受了苦难也不要记恨,反而需要感恩,因为这才是一种超脱。 ”

作者与蔡铭泽教授(左)合影

二、“人大的优良传统我都记在心中”

1987年, 作为湘潭大学青年教师的蔡铭泽顺利完成了硕士学业,而不久后,这位一直没有停止追求步伐的年轻人又迈上了一个新的人生台阶。

“1990年我考取了方汉奇老师的博士生。 ”蔡铭泽回忆道,“到方老师那里有两个背景, 一个背景是1987年我到北京去查阅资料, 在西单的一个旧书店买了一套书,就是方汉奇老师的《中国近代报刊史》上、下册,我现在都还记得花了七毛九分钱。 买回来之后认真拜读了,感觉方老师文笔很好,史料也很扎实。 我这个人喜欢抄书, 所以就把方老师这本书上写得最好的部分, 甚至是整个章节、整个框架,都用很好的本子抄了两大本。 他70多万字的书,我大概抄了10 多万字。 ”正是因为这场书缘, 对方汉奇先生甚是敬佩的蔡铭泽决定给他写一封信以表达自己的敬意。 “后来我就贸然给方老师写了封信,没想到的是,方老师不仅收到了这封信, 而且很快又给我写了封非常客气的回信,并且给了我很大的鼓励。 再后来,我又对方老师表示希望能够继续跟着他做研究, 方老师了解到这个情况之后,也是继续鼓励我。 就这样,1990年, 我考取了中国人民大学方汉奇老师的博士生。 所以说,第一次去北京,买到方老师的书,给方老师写信,和方老师结缘,搞新闻史,考新闻学博士,这些都是偶然因素促成的。 ”蔡铭泽笑道。

进入人民大学之后, 蔡铭泽在方汉奇先生的指导下,转而开始对国民党报刊展开了研究。 “这个题目是方老师给我点的, 因为他知道我的史料功夫比较好,但是这个选题不好研究,一方面是因为国民党党报涉及面很大,范围很广;另一方面是站在共产党的角度来研究国民党党报,的确有难度。 ”从中共党史到国民党报刊, 蔡铭泽接下了一份知难而上的挑战。 “做学问我是主张下苦功的。 为了研究国民党的报纸,我在北京图书馆看了一年的资料,把北京图书馆能够找到的所有国民党的报纸都看过了, 甚至看到眼睛充血。 我那时一看到有价值的材料,眼睛就亮了,觉都不用睡了,做了将近80万字的笔记,所以写起论文来的时候就很轻松。 后来台湾的一家出版社出版了我的博士论文,人家认为还是有点价值的。 ”蔡铭泽不掩欣慰。

1993年, 博士如期毕业的蔡铭泽以优异的学业成绩留在了中国人民大学任教, 从此开始了新闻学的教研生涯。 “我在人大教新闻史,也协助带研究生,当时我已经发表一二十篇文章了。 北京的环境还是比较好的,我爱人和小孩的户口都进了北京,那时候是很不容易的。 我住在人大的筒子楼,经常看到万里无云的蓝天,心情是很好的。 ”他回忆说。 然而,在北京正式落户一年半的蔡铭泽,却因为种种原因,很快又携妻女转而南下, 来到了从此扎根驻足的羊城广州。

“到广州来是因为改革开放后不久,尤其是邓小平南方谈话以后,广东的发展很快。 我当时有一个标准,要流动就一定要往有高速公路的地方流动。 因为高速公路代表了一个地方的经济实力和领时代之先的风气,当时全国有高速公路的地方还不多,北京也没有完全搞起来。 再加上广州这边正在招聘人才,一拨一拨的人涌过来,我了解了一下具体情况,觉得在这边发展很不错。 ”蔡铭泽坦言,“其实我也是舍不得离开北京的,但当时职称问题、爱人的工作问题,还有住房问题等很多现实问题都摆在眼前, 我广州的朋友看到我这个情况后,劝我还是赶快过来。 ”

作为广东省引进的第一位新闻学博士, 初来广州的蔡铭泽逐渐找到了施展才干的平台, 他于1994年起任教广州师范学院,并于1995年4月起担任广州师范学院新闻传播系主任。 “我为什么能在广州师院干得很好呢, 除了这边给了我一个很大的发展空间之外,最重要的就是人大带给我的财富。 我在人民大学经过了5年的学习, 人大的优良传统我都记在心中。 老师们之间不搞矛盾,不搞派系斗争,大家扎扎实实做学问,彼此都很谦和,让我知道了什么叫‘以事业为重’。 我做系主任也是做到尽可能地关心大家,团结大家,不争名利,容得下人,一碗水端平,这些都是人大给我的。 ”就这样,任职广州师范学院后的蔡铭泽不仅担负起了更加多元的身份, 并且遵守着自己的行事思路。 “我办事是很认真的,要么不做,要做就全身心地投入把它做好, 这样大家也很服气。 ”从组建专业化教师团队,到确立广播电视特色化发展目标,再到建章立制完善教学管理,蔡铭泽在广州师范学院度过了充实且忙碌的5年。

1999年,为了寻求更好的发展平台,蔡铭泽再次从广州师范学院调任到了暨南大学, 并且在这里继续开创起风生水起的事业。 “到暨大任教还是因为希望学科建设的成就能再高一点。 我作为人民大学的一个博士, 广东省当时第一个也是唯一一个新闻学的博士,为广州师院新闻传播专业的建设尽了力。 暨南大学那时候虽然还没有博士点, 但我到这里来至少还可以带研究生。 我想要继续发展,留在广州师院还是有一定距离的。 ”蔡铭泽并不讳言。 尽管从广州师院调往暨南大学的过程中, 蔡铭泽经历了一段尴尬的过渡时期, 但最终还是顺利完成调任并于2001年出任暨南大学新闻学系主任。

“2001年我担任了暨南大学新闻学系主任,也是从学科建设开始抓起: 第一是要把新闻学系升级为新闻传播学院,第二就是要申报博士点。 ”作为暨南大学新闻与传播学院首任院长, 蔡铭泽对暨大新闻教育的发展可谓功不可没。 2001年,暨南大学新闻学系升格为新闻与传播学院;2003年,暨南大学新闻学专业同时成为广东省高校名牌专业与国务院侨务办公室重点学科;2005年,暨南大学新闻与传播学院成功申报新闻学博士点。 蔡铭泽不仅实现了当初上任时树立的战略目标,更重要的是,他带领团队奠定了暨南大学在整个华南地区新闻教育领域的翘楚地位。 “我的想法就是先把架子搭起来,把目标树起来,让大家都有事做,不要互相整人。 我搭下的架子就是新闻与传播学院,树立的目标就是申报博士点,并且使老的矛盾不激化,新的矛盾不产生,学院按照规章制度办事,处理问题公道和气。 到2005年的时候,学院的发展态势就很好了, 也为现在的发展打下了一个比较好的基础。 ”对于这份事业,蔡铭泽问心无愧。

三、“要将新闻史当作思想史来研究”

作为史学背景出身的新闻学者, 蔡铭泽对新闻史研究有着自己独到的建树与见解。 从1998年生平出版的第一部专著 《中国国民党党报历史研究:1927—1949》至今,他独著或参撰了逾百万字的史论著述, 其中既包含专题性的报刊史研究, 也不乏通史、简史及地方史志。 而对于历史学与新闻学这两个学科领域的迥异与关联, 蔡铭泽的一番解读玩味颇深:“应该说, 它们是一个专门之学和通用之学的关系。 新闻学是专门之学,历史学是通用之学。 我觉得一个学者,既要有自己精深的专业研究方向,也要有宽厚的通学研究背景。 所以,方老师讲得很经典,他说新闻史本身就是一门历史科学, 历史学包含政治史、思想史、经济史、文化史,新闻史是包含在文化史中间的一种专门史。 因此我是这样认为的,你要用历史学的视野来考察新闻史,这样它才具有史学价值。但是,如果你仅仅只是把它当成一种历史来研究,那又体现不出新闻史的特色,因此我们研究新闻史,一定要研究那些新闻业务背后的东西, 而不能流于表面,不能只关心表面报道了什么,起了什么作用,要深入地对现象背后的社会关系、经济关系、人际关系等去做思考和挖掘。 ”

蔡铭泽强调:“更重要的是, 要将新闻史当作思想史来研究,要在一种理念的指导下去研究问题,要站在整个社会宏观背景的洪流中去研究问题, 要看到我们研究的不仅是客观呈现的新闻史, 还有值得我们反观的那些研究新闻史的人, 包括研究者本身的动机、意念及其社会群类都需要被考虑到。 ”蔡铭泽说:“很多人做历史研究不是为了学问, 而是为了歌功颂德、求得生存。 所以我觉得历史研究至少需要从三个层面来挖掘,包括个体记忆、集体记忆和社会记忆。 ”

“所以,任何一门学问都需要一种哲理性、思辨性的东西来作为统率。 通过史料,还必须得出一些新的发现,产生新的思辨,并且这种哲理性、思辨性的东西还不能局限于书本本身,要有穿越时空的意义,它不仅是针对现在,也不仅是针对某些专业人士,它还要对后代多多少少有些贡献,这样才有意义。 ”蔡铭泽饶有兴致地补充道,“所以我现在就发现了很多事情的精妙之处。 比如我写书法,就发现了其中的音韵之美,我能感到字在起舞,音乐在起伏,由此我的思想、思路、思维也在跳舞,这是一种非常欢快愉悦的感觉。 其实人最好的状态,就是一种不受任何压抑的状态,思想可以自由飞翔,这样才能发现一些别人发现不了的东西。 当然,这还需要一个悟性,需要对现实有一定超脱的感知能力。 ”

说到这里, 蔡铭泽流露出了悲欣交集的感慨。“和前一代人相比, 我们的知识基础没有他们好,因为他们在解放以前接受了正规的国学教育, 打下了良好的学问基础。 虽然他们命运多舛,遭遇政治运动不断,但毕竟基础是扎实的。 作为前辈,他们尽到了他们的责任,并且个别优秀的人物还是很有成就的,比如说方汉奇老师、甘惜分老师。 那么和下一代人相比,我们也是有很多不足的,主要就是在我们成长的过程中,经历的社会动荡太多,没有好好读书,这是时代和社会造成的。 但是你们这一代人就不一样了,你们生长在改革开放以后,享受到知识的开放、传播的开放、思维的活跃,你们要比我们强。 我们这代人是被方老师那代人教育出来的, 而你们这代人又是被我们教育出来的, 我们在这中间起到了一个承前启后的桥梁作用, 所以我更希望下一代人里能够出现一批真正的学者, 希望我们这代人能够渐渐被你们这代人所超越,包括在思辨性、哲理性方面。 ”

然而, 蔡铭泽也不无隐忧地谈道,“但是下一代人动不动就是西方的东西, 对我们中国的国学和国情了解得还是很有欠缺。 有些盲目崇洋媚外的人,习惯把西方的东西生搬硬套进来, 甚至对中国的古典文化还存在一种误读和误导,这都是一种悲剧。 所以我认为,只有能够穿越时空、横亘古今的人与思想才具有真正的穿透力和生命力”。

说到这里,蔡铭泽聊起了他熟读深谙的《老子》中的精髓,“《老子》第四十八章有一句话最能够反映整个艺术创作、 学问之道和民族精神的真谛。 原话是:‘为学日益,为道日损。损之又损,以至于无为。无为而无不为。 ’就是说,我们得到的信息、追求的知识和学问应该越多越好, 但是要想体现一些根本性的东西,就需要不断地抽象、概括。 我们现在的艺术创作和学术研究都太浮躁了,追求的东西太多,物质诱惑的东西太多,各种势力的影响太强,真正称得上精髓的东西却少之又少”。 蔡铭泽感慨道:“所以老子说‘损之又损,以至于无为。 无为而无不为’。 只有遵循规律做事,才能达到事半功倍的效果,我认为这是很有道理的。 ”

四、“智慧化生存,艺术化生活”

蔡铭泽对中国道家传统文化有着浓厚的热爱,其浸染之深除了对他的学术思维产生了深远影响,更影响到了他的行政与行事之道。 在担任暨南大学新闻与传播学院院长期间,蔡铭泽利用短短6年的时间, 带领这个学术团队开创了广东省新闻教育的一个个新高, 取得了一系列具有战略意义的业绩。 然而,抱雄守雌、为而不恃,关于在行政岗位上功成身退的抉择,蔡铭泽有着自己的考量。

“从我个人的角度来讲,我感到自己做出的贡献并不多。 但是我认认真真做过学问,认认真真干过行政, 现在我认认真真地过着艺术化的生活, 这样的人,我想还不是很多。 所以我虽然是平庸的,但却是个有特点的人。 暨南大学从引进我以来,我都是辛苦做事,对得起她的。 当我把大量的时间投入在学院管理上的时候,我的风格是平平稳稳、逍遥自在的。 尽管外人看起来我很洒脱、很轻松,但是对于方向性的发展,对于每一个阶段的工作重点、力量的配置、利益的保证、关系的协调,我都会花费很多的心血。 所以那时候我晚上睡觉总是不太好,睡得不踏实。 ”蔡铭泽笑道,“我的态度是,老师们都能晋升职称,行政人员都能得到发展,我就好开心。 我希望每个人都能发展得很好,而至于我个人,没有太多的追求。 ”蔡铭泽淡淡地说:“我学过《老子》《易经》,对生活有自己的哲学思考。 一个人的事业发展到一定规模之后,如果再继续下去,往往难以抑制自己。 我不跟老师们争名争利,这也是人大留给我的传统。 再一个,我按照天道而行, 相信每个人的发展经历和发展阶段都是不一样的,该做事时要做事,该奋斗时要奋斗,但该收敛时要收敛,要遵循规律,把握好放和收。 另外,我的祖先和家风对我的影响也很深, 就是对做学问比较认真,对当官比较淡泊,该做就做,急流勇退,这也是中国历代圣贤的一个聪明的选择。 ”

说到这里,蔡铭泽也不无自豪,“做院长的时候,我习惯把大量事务性工作上升到理性层面再把它沉淀下来,并且仍然不断有学术文章发表,我不希望自己碌碌无为。 不当院长了,我还有我的追求,就是写书法。 我想用精妙绝伦的小楷把我写得最好、最经典的文章全部用宣纸誊抄出来,等将来再出版。 我想,这些事情都不是当校长或者当院长就可以做到的”。他毫不遮掩自己的真性情,“我就是干我喜欢的事情,能协作的,我就与人为善,不愿协作的,我就旁观,把自己事做好,我觉得这个很重要”。

在总结自己卸任院长之后的生活状态时, 蔡铭泽不假思索地说出了十个字:“智慧化生存, 艺术化生活。 ”他解释道:“在当下这个社会里生存是非常不容易的,发展空间的有限和各种竞争的挤压,那是多么厉害。 所以我们身处其中就需要学会 ‘智慧化生存’,要能压抑自己的欲望。 而至于‘艺术化生活’,就是要能够做自己喜欢做的事情,不求所成。 无所求,方能有所得,这也是我的一个很重要的观点。 我对自己也是如此,做任何事情,不去想要得到什么好处,比如(不要想)写字就一定要成为书法家,做行政就一定要当大官,做学问就要早点评教授。 求的东西如果太多,得到的东西肯定会更少。 人一定是要凭着一种兴趣,在自然而然的状态下,才能让我们的意志、我们的精神自由地发展。 正是因为你无所求,才有可能不知不觉地就成就(了)自己,而精心设计好的一切,往往会出现问题。 ”

就像一位哲人一样, 蔡铭泽的精神深处有着比他的学问和功业更高明的智慧, 这或许就是他一直看重与追求的哲理与思辨。 他似乎永远保持着两个自己:一个是在经验的世界里无怨无悔地耕耘劳作,一个是在超验的世界里时时刻刻地感悟反思。 作为当代中国新闻学界有一定影响的人物之一, 蔡铭泽看重与在意的远不是一些具象的执念, 他时刻都在思考着, 如何让聆听者能够从对眼前事物执迷锁闭的情境中超脱出来。 他的言谈哲思萦绕,他的书法精妙粲然,在哲思空间和艺术园地中,蔡铭泽流露出迥异于同时代学者的精神气质与个性魅力,并据此,在这块喧闹繁华的热土中维护着一份独有的宁静。