高中物理模型的建构与教学方法的研究

罗华权

摘 要:物理模型作为一种研究物理问题的科学方法,在高中物理教学过程中如何合理地渗透物理模型的概念和引导学生构建物理模型成为提高教学效果的重要途径之一。本文简要阐述了物理模型的概念、分类和作用,进一步提出建构物理模型的方法,并结合物理教学实际案例探讨物理模型教学的方法和原则,最后对新课程改革形式下的高中物理模型建构教学提出新的要求。

关键词:高中物理;物理模型;解决问题;物理教学

引言

高考物理的命题素材常常来源于生活实际,如体育运动、电子电器、神舟飞船等实际问题,学生面对这一类问题往往不知所措。这就要求学生学会将某些实际问题抽象概括,形成一些物理模型,利用物理模型来分析和解决这类实际问题。本文尝试研究如何在教学过程中培养学生建立物理模型、应用物理模型解决问题的能力。

1 物理模型的概念、分类及其作用

所谓物理模型就是根据所研究对象的形状、大小、运动过程、状态、结构等特征,抓住主要因素,忽略次要因素从而建立起来的一种高度抽象的,理想化的实体、概念和过程 [1 ]。实体、概念、过程它们均来源于实际,又不同于实际。比如质点,质点是一个没有大小和形状,只有质量和位置的点。这样的点在实际生活中是不存在的。但是,我们在研究一些问题时,可以把某些物体看成质点,尽管它实际上可能很大,比如研究地球绕太阳运动时,我们可以把地球看成质点 [2 ]。

物理模型分类主要可以归纳为以下两种:

(1)对象模型

理想模型是一种典型的对象模型,抓住研究对象的特征本质,对复杂的事物进行简化抽象后而建立的理想化模型。常见的模型主要有:质点、点电荷、弹簧振子、单摆等。

(2)过程模型

过程模型有别于对象模型,其研究对象必然伴随某个物理过程的发生,自然界中的物理过程往往复杂多变,影响因素繁多。为了对复杂的物理过程进行分析,必须学会化繁为简,抓住物理运动的主要特征和规律,从简单的物理过程模型出发,首先揭示简单物理过程的规律性,再进行相应的补充和修正,不断接近乃至完全解决复杂的物理过程。常见的过程模型主要有:匀速直线运动、简谐运动、弹性碰撞等。

物理模型作为贯穿物理学知识的一条主线和根本,只有在课堂教学过程中不断地渗透这个概念,让学生从学习物理开始便清晰明了,才能让学生从繁重的物理题海中解脱出来,减轻学习压力,同时培养学生学习物理的兴趣和创新意识。

2 如何建构物理模型

2.1 物理模型构建过程

建模旨在抓主略次,物理学所研究的对象往往受各种因素的干扰和影响,有的是主要因素,有的是次要因素。研究问题时不能眉毛胡子一把抓,把所有的因素都考虑在内,为了便于对模型的直观分析,我们对所研究的客体要进行整理、筛选,抓住其主要的、本质的东西,舍去其次要的,非本质的东西。建模过程图如图1。

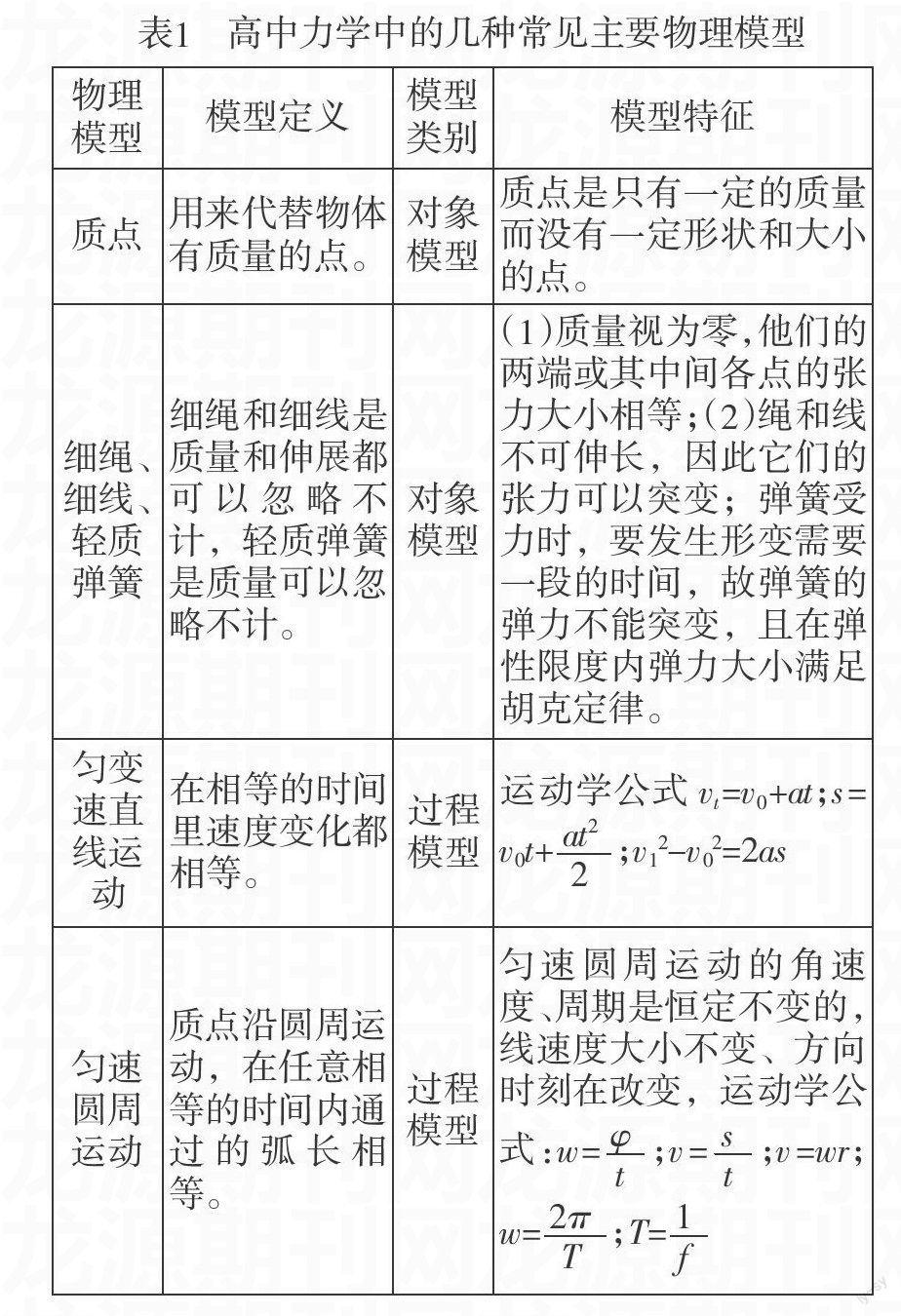

2.2 以高中物理中主要力学模型为例,结合教育学、心理学理论探讨如何帮助学生构建物理模型

考试中学生遇到有关实际问题的题目时,常常不知道如何下手。原因在于没有理解透彻常见物理模型,只是机械地记忆一些公式,遇到这类题目时就乱套公式。因此充分理解物理模型和厘清这些物理模型就变得非常重要,本文选取几种常见的力学模型,简要介绍物理模型总结如表1所示。

理论教学论指出:物理问题的解决过程一般是在给定某个特定物理问题的前提下,寻找与之相关的基本概念规律和基本理论进行解决问题的一种心理学过程,是一种将给定情境转化为目标情境的、非自动化的、有目的性的认知加工过程 [3 ]。普通心理学理论认为:对问题解决过程起主要作用的影响因素主要包括:问题情境、迁移、原型启发和思维定势等 [4 ]。表1给出的高中阶段常见的几种力学模型,根据教育学和心理学理论,教师在物理模型的教学过程中如何有效渗透概念,让学生主动进行模型的建构和有效合理联想和应用相关模型分析问题和解决问题尤为关键。

针对高中阶段的常见力学物理模型的教学,核心问题就是合理定位师生角色,共同完成物理模型的建构。首先,要让学生成为模型学习的主动建构者,要求学生在知识的学习过程中发挥主动性,敢于假设、小心求证的探索精神;发挥想象力,破除思维定势;具备团队协作意识,对新的问题进行分组交流和探讨等方面的主观能动性。强调学生在模型学习的过程中,善于结合新旧知识和特定物理情境之间的内在联系,从而实现学生自主建构物理模型的目的。其次,在模型建构过程中教师要以学生为中心,扮演建构过程的引导和促进者的角色。教师要充分把握学生的知识水平和学生特点,有的放矢地实施教学过程。在建构过程积极调动学生的学习兴趣,让学生形成良好的学习动机;合理创建教学情境,善于总结和引入新旧知识的联系,帮助学生合理进行物理模型的建构;充分利用教学技巧,组织学生进行分组讨论并进行分析评价和总结,启发和引导学生自主发现物理规律,从而有效完成模型建构的教学。

3 物理模型教学实践

3.1 物理模型教学过程中的主要问题

在物理教学中,如何正确有效地对学生渗透物理模型是当前众多教师和专家学者关注的问题,由于高中学生接触物理的时间有限,尚无法从大处着眼,整体上把握物理的主要脉络。学习的知识章节分明,阶段性强,学生往往学习后一章的知识便忘记前阶段的知识点,一时无法摸透物理的本质特征,此外大部分学生缺乏建立物理模型的意识和能力。新课程采用的教材很好的解决这方面的困难,力、热、光、电和原子物理的教材编排为教师进行模型教学提供了良好的基础,在此基础上,建议教师可以在各个模块教学伊始和复习的阶段强调和总结本模块主要的物理模型,让学生自主从课本中的知识点出发,进行总结,教师进一步进行反馈和补充,让学生可以清楚地把该模块的内容化繁为简,师生互动,从而有效地将物理模型真正应用到实际问题的分析和解决中去。

3.2 物理模型教学的教学原则

结合教育学、心理学和高中物理知识的特点,对高中物理模型教学的原则做如下归纳:

(1)教师为主导和学生为主体相结合的原则

所谓的教学就是教师的教和学生的学两者共同完成的过程。教师在教学中起主导的作用,他们承担着教学内容的安排、教学目标的确定、教学方法的选择等。教师所做的一切都是为了调动学生学习的积极性,让学生更好地学习,让他们在老师的指导下,更好掌握知识,更出色发挥自己的能力。从学的方面来说,学生是知识的主体,在开展模型教学时,首先考虑到学生在学习过程中的主观能动性,使学生更好的参与教学过程,并积极主动地去探索、认知,并将知识化为自己认知结构的一部分 [5 ]。

(2)强调科学性、注重建模过程的原则

教师在进行物理模型的教学中,一定要注意思想性和科学性的统一。教师在教学中不能一味地追求创新,创建的物理情景要符合科学,符合学生的认知水平。比如:教师在解决物理问题时所选取的物理模型必须有助于学生的自主构建,这样才能留给学生自主的空间。

(3)充分利用现代多媒体技术辅助教学的原则

物理的很多知识本身比较抽象,为了让学生更好地学习,教师可以通过多媒体或提供一些比较感性的材料,更好地帮助学生建立物理模型。物理学是一门以实验为基础的自然科学,因此我们提倡在物理模型教学的时候,应该坚持实验优先的原则 [6 ]。在教学的过程中发现,通过演示实验,学生更容易清晰明了,更有助于学生构建物理模型,教师也可以设置一些探究性实验引导学生构建物理模型,解决实际问题。

参考文献:

[1]刘长增.浅议物理模型[J].宿州师专学报,2004(3):96.

[2]甘祥根.物理模型及其应用[J].广东技术师范学院学报,2004(6):17-19.

[3]闫金泽.物理教学论[M].南宁:广西教育出版社,1996:35.

[4]王雁.普通心理学[M].北京:人民教育出版社,2002:167.

[5]高原.浅谈中学物理教学原则[J].教育科学,2010(2):158.

[6] 林益遐,陈宝民.从物理教学的基本原则谈物理教学的改革[J].科技信息,2012(35):815.