平生孤介呼青天一道真情为缘开

摘 要:八大山人为明末清初四画僧之冠,其特殊的身世,特殊的才情,特殊的阅历,造就了八大特殊的人格魅力与特殊的艺术境界。八大山人一生中曾多次画“双栖图”,此件《双栖图》对屏便是八大还俗期间所作。画家着墨简淡,画中的形象孤高奇崛,意境格局中处处可见其将物象高度人格化,对自身命运沉浮的宣泄。八大山人画以淡泊雅静出人意外,非入禅合道者莫能为。其简远淡真,禅味盎然的艺术趣味也自成一格,明清乃至近现代的文人花鸟无不受其影响,堪称百代之宗师、文人画之集大成者也。

关键词:八大山人;双栖图;明清花鸟;禅意

八大山人《双栖图》对屏,水墨纸本,原为日本东大寺平安六经所旧藏,日本原装原裱,并有东大寺原收藏木盒及“平安六经所”原封条为证。

此对屏,纵94厘米,横34厘米,画用泥浆半生纸,此为鉴定朱耷真迹的重要特征之一。屏一,上绘两只鸡雏,一只鸡雏刚刚出笼,犹如初步尘世,欣然欢跃;另一只鸡雏,站立在对面,犹如谙熟世事的象征,两只鸡雏相对而语,一见如故,恰如“两小无猜无为世,一道真情为缘开。”上钤“个山”朱文石印(见《中国书画家印鉴款识·朱耷》第3方印,第268页); 屏二,上绘在荒凉的山石之上一对山鸟相依相偎,生动逼真。款署:“八大山人”,后钤“八大山人”一印(见《中国书画家印鉴款识·朱耷》第40方印,第269页)。

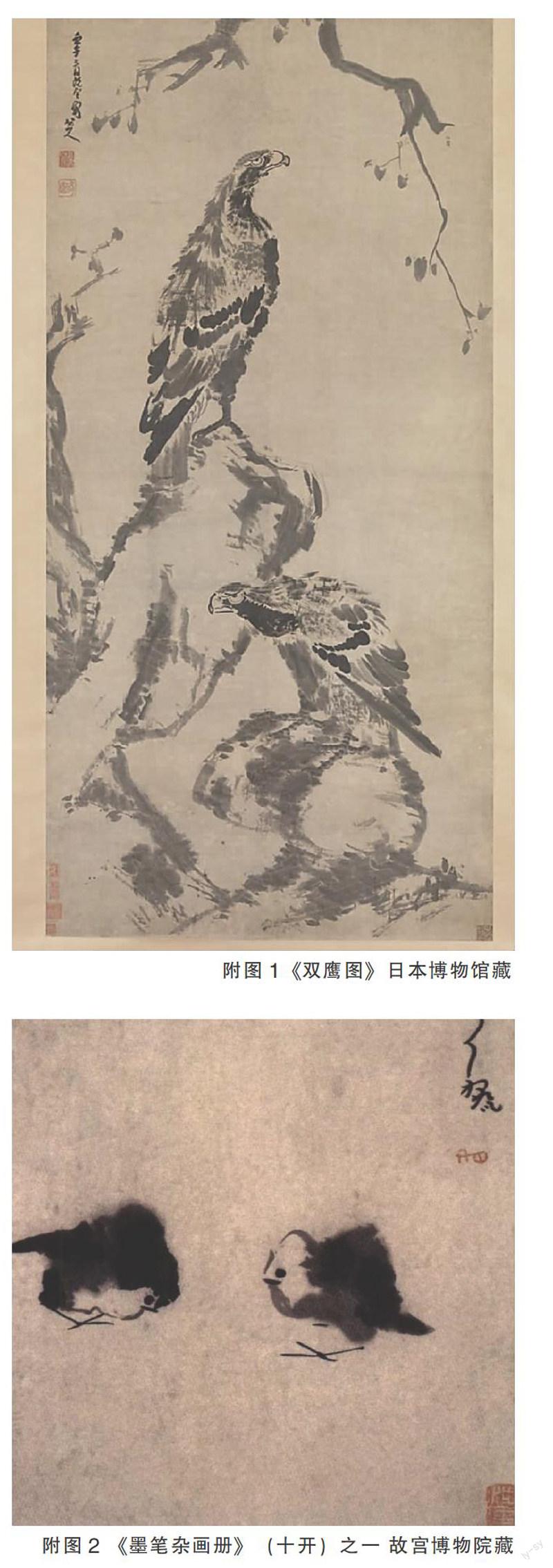

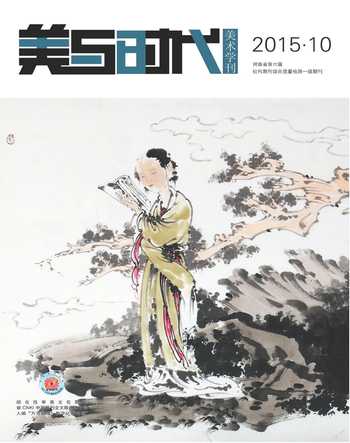

“双栖图”这一主题,八大山人一生画过十余次,或画一对雄鹰栖于双涧之中,寓意“英雄落难而不屈”(见附图1);或画一对水凫栖于水边崖下,寓意“避身于乱世之外”;或画一对鹌鹑栖于山崖之下,寓意“苟安于世”;或画一对鸡雏,寓意“入世其乐融融”等等。另如收藏在故宫博物院的《墨笔杂画册》(十开)中的一开(见附图2)、收藏在上海博物馆的《书画册》十六开中的一开、收藏浙江省博物馆中的《双雀图轴》、收藏在镇江市博物馆的《杂画卷》等等不一而足。

此两件对屏布局疏朗,画家以寥寥数笔绘双栖的鸡雏,着墨简淡,造型意境孤高奇崛。这是他完美地将自己的思想感情寄托到画面和笔墨语言中,将物象人格化。这种形象的塑造,无疑是八大自身写照,表明了八大山人的自我人生经历,隐喻八大作为末路王孙的孤独和悲愤的情绪。二对屏的对比,屏一是“入世”时的人间欢乐,而屏二则是“出世”时的孤寂与无奈。这说明八大山人画此图正是他还俗之际,出笼的小鸡象征着他本人,而另外一只则是象征着引他还俗“入世”的临川县令胡亦堂女婿裘琏。画中将八大山人“出世”与“入世”的纠结心情表达得入木三分,而将裘琏引他入世还俗的诚恳憨态形象表达得活灵活现。

正因为如此,八大山人在此画上没有题写跋语,只能是会心一笑,如同禅祖,拈花微笑,会心于笔端。整幅画面的空灵则更显八大山人狂怪奇伟,冷逸高古,独创一格。

在此作中,八大对虚实、黑白和阴阳交错的微妙运用随处可见,以墨笔勾勒墨色晕染,用浓淡墨色来区分阴阳向背,虚与实,阴与阳,生命节奏藉笔墨的晕染而在纸上交鸣,在表现体面质感的同时透出清逸潇洒的情趣。在对小鸡绒毛腿足及嘴舌刻画上尤为生动,颇具质感,极富真实性。整个画面构图简、形简、笔简,但不失神态,画面在构图和布白上都显示出自家的趣尚,巧妙的留白处理,更给人以无限的想象空间。八大画以淡泊雅静出人意外,非入禅合道者莫能为。石涛说八大山人是:“佯狂诗酒呼青天”、“孤介伟岸世间路”,恰如其份。

一、创作时间考证

考证此双屏的创作时间,其关键点在于八大山人的具体还俗时间,差不多就是本双屏的创作时间。

甲申事变(1644年)后,清军入关,八大山人面对的是国已破、君已亡、家已败,父、妻、子俱死的残酷现实,摆在面前只有两条路可走,或是以死殉国,这是当时许多明宗室和明遗民选择的道路;另一条则是落发为僧,求得佛门的苟且余生,说到底,逃禅乃是逃命。据《个山小像》饶宇朴跋文所述:八大山人是顺治五年戊子(1648年)才正式遁入佛门的。八大山人在禅门共生活了三十多年[1],其行踪为:在进贤介冈灯社12年,在奉新耕香禅院19年,这19年,有七年为耕香禅院的主持头陀。

那么,八大山人是哪一年还俗的呢?

八大山人还俗的具体时间是在康熙十九年庚申(1680年),但其还俗念头的产生,则早在十年前就已初露端倪了。其关键的心理因素是大明朱家王朝的“王孙情结”,其引发的具体事件是好友临川县令胡亦堂的去任。

康熙九年(1670年),八大山人结识了由浙江来新昌(今宜丰县)的裘琏,并结交了裘琏的岳父、时任新昌县令的胡亦堂,也曾在新昌逗留了近半年。八大山人还俗的念头日益迫切和明朗。康熙十六年(1677年)二月,胡亦堂到临川就任。秋,八大山人便追随其后,在临川略住时日,中秋后即回奉新。此一次回奉新,八大山人在《个山小像》再三题跋中,将自己遁入佛门的窘态、灯统以及所修法门的情况一一交待清楚,同时又将《个山小像》留在奉新耕香院。之后再返临川,从此走上了一条还俗之路。

邵长衡在相晤八大山人后所写的《八大山人传》中说:“临川令胡君亦堂闻其名,延之官舍。年余,意忽忽不自得,遂发狂疾,忽大笑,忽痛哭竟日。一夕,裂其屠服焚之,走还会城,独身猖佯市肆间,常戴布帽,曳长领袍,履穿踵决,拂袖翩跹行,市中儿随观哗笑,人莫识也。”邵长衡记载的是他最后一次在临川逗留的一年余。在陈鼎的《八大山人传》中记载道:“斩先人祀,非所以为人后也,子无畏乎?个山驴慨然蓄发谋妻子。”在乾隆《广信府志·寓贤》[2]:“八大山人……去僧为俗人,往见临川令,愿得一妻……”。道光《新建县志》说:八大山人“老死无子,一女适南坪汪氏。”《盱眙朱氏八支宗谱》[3]说:“……子一议冲,字何缘。”这些记载,都说明八大山人在南昌还俗后的几年日子里,娶妻生子,并确有后嗣。

由此断定,此件八大山人《双栖图》对屏的创作时间是在康熙十九年庚申(1680年)及其之后的半年时间里。

二、此作的艺术价值与历史价值

八大山人,有雪个、个山、人屋、八大山人等别号。明太祖十六子朱权九世孙。明亡后,一度为僧,寄情书画,超尘拔俗。擅长水墨花卉禽鸟,笔墨简练,极富个性。为明末清初四画僧之冠,堪称百代之宗师、文人画之集大成者也。特殊的身世,特殊的才情,特殊的阅历,造就了八大山人特殊的人格魅力与特殊的艺术境界。

八大的艺术深受禅宗影响,简远淡真,禅味盎然,对后来画坛影响深远。花鸟画大师吴昌硕、齐白石、潘天寿、张大千、李苦禅等画家的艺术成就和绘画观念,都可以从八大山人的艺术中找到根源。他的艺术可谓简约至极,用最简约的画面形式来承载最丰富的思想意蕴和最复杂的情感。其画“古淡萧寥,如野鹤行空”, 画境中“简洁”、“飘逸”、“孤寂”、“空灵”的意象,也正是中国古代文人所追求的“虚静”、“玄远”、“淡泊”、“ 淡雅”之境。

三、结语

八大山人在自题《个山小像》时说:“生在曹洞临济有,穿过临济曹洞有。洞曹临济两俱非,嬴嬴然若丧家之狗。还识得此人么?罗汉道底。”这段诗偈,充分地说明了八大山人虽然是曹洞宗三十世门人,但是所修法门则是曹洞、临济兼而有之。现存世最早的八大山人作品《传綮写生册》是八大山人在进贤介冈灯社时所作,其诗里诗外,为禅理所浸泡,诗云:“无一无分别,无二无二号。吸尽西江来,他能为汝道。和盘托出大西瓜,眼里无端已著沙,寄语土人休浪笑,拨开荒草事丘麻。从来瓜瓞咏绵绵,半熟香飘道自然。不似东家黄叶落,漫将心印补西天”等。从这些充满禅理、禅义、禅机的八大山人诗偈来看:八大山人的诗偈,是用心在与自己对话,而他的画也是他内心的独白,说他是禅画,又不全是,是以禅门的名宿大德来抒写自己的胸襟。

八大山人的作品有着强烈的孤独感,他的孤独有一种自在、从容之美。经历了家国之变,人生无常,八大追求无依无傍、不沾不系的孤独精神,在孤独与简约中给人以无穷的遐想。在近六十年的漫漫艺术生涯中,他默默追求一种孤独的精神,也正是这种孤独感,使得八大山人的艺术,在他身后的三百年里,依然是空谷绝响。

八大山人如孤拔之奇峰,隐于秋岚夏雾之中,缥渺而不知其高,其墨迹简约清纯、恰似幽泉寒潭,透澈而莫测其深,吁!能够见到八大山人原作,兴奋矣!观此画后,此东方文化之大幸,亦中国艺术之大理也。

参考文献:

[1]萧鸿鸣.大俗则是大雅——八大山人诗偈选注:66-68.

[2]叶叶.论胡亦堂事变及其对八大山人的影响

[3]萧鸿鸣.大俗则是大雅——八大山人诗选注:113,115及《八大山人印款说》:9-99

作者简介:

于恬,天津美术学院学术硕士,研究方向:中国书画鉴定与装裱修复。

——评朱良志先生《八大山人研究》(第二版)