浅析石涛山水写生观与印象派风景写生观

潘智仁 孟晓静 刘婷

摘 要:中国画中的山水画和西方的风景画都已经有比较悠久的历史,而且都是现在非常成熟并为绝大多数人接受的两个绘画种类。二者在描绘对象上有很多相通的地方,又因为受到文化环境的影响而在表现手法和绘画技巧上面存在很大的差异,但是二者在造化与自然表达心境上面却是相通的。

关键词:石涛;山水;写生观;印象派;风景

山水画简称“山水”。是以山川河流草木房屋等自然景观为主要描绘对象的中国画;风景画是以自然景观及村庄、都市等人文景观为题材的绘画。西方油画风景与中国传统山水是在中西方两种不同的文化背景下、由两种不同的生活方式和生活习惯及审美观念所造就的两种不同的绘画形式。中国画中的山水画实际上也是属于风景画,只是其描绘的对象并没有西方风景画那么宽泛,但并不使用风景画这一概念其与西方风景画都是以风景作为表现对象,所以本文选取山水画与风景画作为两个比较对象进行比较研究。

一、中西“写生”一词简谈

中国山水画由来已久,历来为文人雅士所喜爱,尤其是在元明清时期发展达到鼎盛。中国是个农业文明古国,随着农业文明的发展,山水画也极早产生了,虽然起初的绘画难以分门别类,当自然山水出现在画面上时其大多作为背景,但随着社会发展,山水逐渐分离出来成为独立的绘画题材。它形成于六朝时期,成熟于五代两宋,历经元明清的发展几乎达到鼎盛,后又历经近现代的发展,成为中国画中的一个不可缺少的门类。自古以来,写生就是中国画的作画方式,历代画家都离不开写生,最让人耳熟能详的关于写生的故事便是宋徽宗,连孔雀起飞先抬哪条腿都要搞清楚。相传北宋花鸟画家赵昌每于“晨朝露下时,绕栏槛谛玩,手中调彩色写之,自号‘写生赵昌”[1]。这应该就是中国古代使用“写生”一词的最早记载。在这之前根据实物进行表现画面的方法主要应用于人物画,称为“写真”。中国古代写生讲究“搜尽奇峰打草稿”,“写生”往往只是搜集素材,并不作为作品进行即时的创作,而是之后在原有景物的基础上结合其特点进行或多或少的加工处理,其在画面上的表现并不受具体对象的约束,十分自由灵活。而西方的风景画最早出现在庞贝壁画上面,跟中国山水画一样,最早是作为人物的背景出现,风景写生则是将景物作为一个整体画面来进行描绘,表现景物具体的形体造型色彩及空间关系,具体景物离不开与环境的关系。

二、以石涛为例的中国传统山水画写生观和

印象派为例的西方风景油画写生观的比较研究

(一)石涛山水写生观的具体内容

1.石涛的山水写生观

石涛,法名原济,字石涛,别号有苦瓜和尚、大涤子、瞎尊者、清湘陈人等,清初四僧之一,中国画一代宗师,善山水、花鸟。 石涛一生游历名山,后来又活跃在南京、扬州一带,对自然山水有深切的体会和独到的体验,在绘画上有极多的作品传世,取得了极高的成就,在理论上石涛反对陈陈相因泥古不化,主张独辟蹊径,自成一家。其所著《苦瓜和尚画语录》(以下简称《画语录》)及其在画中大量的诗词题跋都鲜明地揭示及阐述了他的艺术见解。

《画语录》是清代绘画理论著作,石涛在著作中提出了“一画”之法,并以“一画”之法贯穿了全文,文章第一章开篇以“太古无法,太朴不散,太朴一散,而法立矣”开头,描述宇宙本是混沌一片,直到混沌之气一散,宇宙的法则开始显现,这里的法则就是石涛所说的“一画”法则,并以一句“立一画之法者,盖以无法生有法,以有法贯众法”确立了“一画”作为视觉艺术的根本大法统摄一切其他法则的地位。“一画”具体是什么,不断有研究成果出来阐述,但至今也无一个定论能确定的就是石涛的“一画”精神贯穿了《画语录》这本著作,同时贯穿了石涛的山水写生观。

(1)写生从心

《画语录》前两章有着这样两句结构相似,并于山水写生相关的表述:

①夫画者,从于心也《一画章》

②夫画者,形天地万物者也《了法章》

分别描述绘画是心灵的产物,是模仿天地万物形象的艺术,在这里石涛将心与物统一在绘画实践当中,“形天地万物”就是师法自然,模仿自然,表现自然,“从于心”是借助山水“中得心源”寄情山水表现自我。写生是画家描绘大自然的一个状态,一笔一画既是对自然山水的模仿和描绘,也是从画家心中流淌出来的源源不断的思绪的信笔发挥。《画语录》的第四章《尊受》篇里,石涛强调了要尊重艺术家感受一说,在艺术操作方面提出“画受墨,墨受笔,笔受腕,腕受心”,最终转回了心,依然在强调从心这一命题。在《画语录》的第七章也有相应的论述:“盖以运夫墨,非墨运也;操夫笔,非笔操也;脱夫胎,非胎脱也。”主张画家以主观精神统摄客观对象和绘画过程,依旧是由心来统摄整个绘画过程。

(2)变通

《画语录》第三章有这么一句话“夫画者,天下变通之大法也”,《变化章》“变通之大法”则是通过掌握法则获得认识,通过运用法则获得自由,“穷则变,变则通,通则久”这句话来自《周易·系辞下》,其主要就是讲究一个变通的意义,每当事物发展到达顶点时,就需要发生变化,只有变化,事物的发展才能不受阻塞,事物才能继续发展。通过变通来表现自然,才能不断进步,做到师法造化而不泥古,融会百家求自我,变通古今立极品。在师古人时求得本原,在写生时讲究权变,变通旨在表现自我,通过与从心与形天地万物联系,石涛分析了师造化(写生)的重要性,提出师法自然是第一性的,师法古人是第二性的[2],由此不难看出,中国历代画家及绘画理论家都很遵从并认可师古人与师造化相结合的写生观,且持续进行完善。

(3)笔墨,蒙养与生活

该观点出自《画语录》的《笔墨》章,中国画绘画操作离不开笔墨,离了笔,是谓无骨,离了墨,是谓无肉。关于蒙养与生活,蒙养,得益于《易经》中的有关论述,其是指宇宙万物都具有生命力和创造力,而生活则是山川河流的生动形态及其感受,石涛意在用笔墨来表现出蒙养与生活这两个概念。吴冠中先生在《我读石涛画语录》中说道:“他这章的论点是指用笔构造形象,用墨渲染气氛”。相对西方绘画而言,笔墨是中国画特殊的地方,在写生的过程中运用笔墨表现山川河流的生机。

(4)写生质与饰的关系

《画语录》里广为人知的写生观“搜尽奇峰打草稿”“神遇而迹化”两次出现在第八章《山川》里,所谓“搜尽奇峰打草稿”是一个绘画实践的过程。石涛的一生也花了很多时间来游历祖国大好河山收集用来创作的素材,这些可以看作是一个积累的过程。以神遇与迹化为契机,在积累到一定程度的时候,就形成了自己成熟的关于山川的认识,形成自己的风格。神遇即了解到山川的本质,迹化即将自然的山水转化为艺术的山水,了解山川的本质。在后几章皴法,林木几章中也有一定的论述,“知其饰而非理,其理危矣”,只认识山川的表面和外形,而不懂得依托于宇宙法则的作用,将导致对宇宙的法则出现危机,“知其质而非法,其法微矣”,只认识山川的本质,而不懂得各种绘画技法的运用,则技法在个人层面上就会逐渐衰退。[3]

2.石涛山水写生观的产生

石涛能够在画界产生如此高的成就,与他的生平有着密不可分的联系。石涛的一生分别停留在宣城、南京、北京、扬州几处,他本是明朝后裔,后因明朝灭亡,出家做了和尚,接受着佛家思想的熏陶。早期石涛停留在安徽宣城地带,在这里,石涛奠定了书画的基础。在宣城地带,石涛多次去往黄山,他早期的作品也多以黄山为题材进行一定的创作。他从一开始就不是从临摹古人入手,而是将豪放不羁的个性与真山真水的感受结合在一起,但他也并不是完全忽略了古人。在安徽,当时的新安太守请石涛创作黄山七十二峰,一峰一图,石涛毅然答应。在绘画中,能够看出每一幅图都各自模仿一名宋元画家,只是他的个人特色过于明显,画面中没有特别表现出来,在此时,石涛便实践着将师古人与师造化相结合的写生观。

在南京的一段时间里,石涛结识到很多朋友,其中戴本孝(1621~1691)在注重师造化这一点上的四项基本是一致的。在这段时间,石涛正属于意气风发的时候,他的情感也被他带到了画面上,他的画面运笔纵横飞舞,笔墨运用生动活泼,把中国特有的山水画绘画技巧用笔体现得淋漓尽致,甚至可以说表现到了极致。

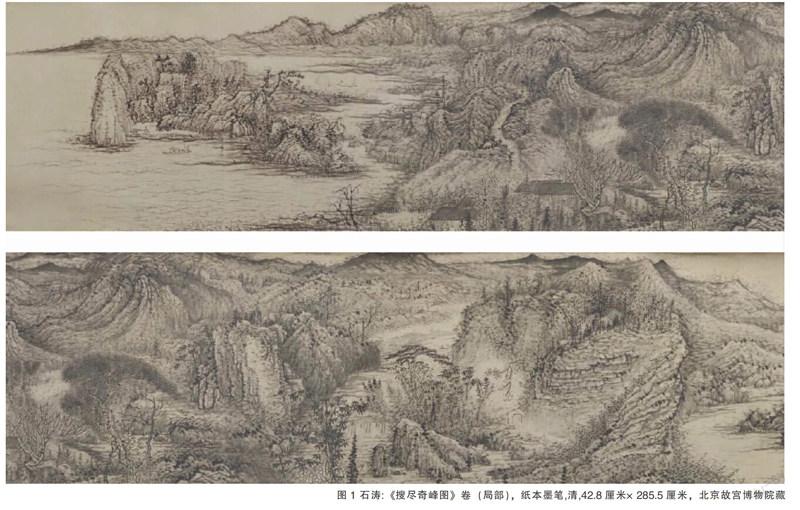

随后,石涛辗转北上来到北京,寄希望得到皇帝的赏识的他并没有如愿。人间名利攫取的无望和徒然给他带来了种种的烦恼,再加上受到京城文化的排斥,所以在这一段时间里他非常沮丧。但也是在这一时期他见到了北方山水的宏伟和壮阔,开阔了他的眼界,丰富了他的思想,在这个时期,石涛创作了他最著名的《搜尽奇峰打草稿》(图1),这对他以后画风的转变和形成有重要的影响。

在北京的挫折迫使石涛南返回到扬州,从此之后无论是思想还是行动上他都已经逐步地离开佛教转而步入道教。而此时因为在生活上穷困潦倒,以致于石涛每天要靠卖掉自己的画来勉强维持生计。虽然生活困苦,但石涛依然坚持写生,投身大自然,饱览祖国大好河山,这使得他的绘画技巧、审美能力以及美学思想都在这一时期都到达了成熟的顶峰。《画语录》这一著作便是石涛这一时期在扬州所作。

石涛一生到处漂泊,在不同的地方得到不同的认识,游览名山大川时,他不断地积累,不断地总结,这也是石涛山水写生观产生的重要一个方面。

3.历史上的中国山水画写生观

中国古代有不少艺术家提出了自己的写生观,并影响了一代又一代的艺术家,中国古代艺术家的写生观念更多强调的是目识心记以及默写。唐代张璪提出“外师造化,中得心源”之后,五代的荆浩在《笔法记》中提出“画者,画也,度物象而取其真”[4],北宋的郭熙在《林泉高致》中更加深化了“外师造化,中得心源”的理论,指出学画山水者“盖身即山川而取之,则山水之意度见矣。”中国传统绘画的“写生观”应称为“师造化”,更多的是在对自然物象的感悟。在观察思考的过程中,强调画者的主观情思及对客观物象的认识和反映,是源于自然又超越自然的思想感情的表达,描写的过程远不及思与悟的意义重要。

(二)中国哲学与山水写生

中国绘画的哲学源头是和谐论,所谓“天人合一”,这一概念最早由庄子提出。“天人合一”这一思想,主要表现在人与自然的和谐相处上,中国的山水画便表现了这种人与自然和谐相处,表现一种自然与我的和谐。如何理解,在这里要引入“意象”这一概念,意象是融入了主观意识的客观对象,刘勰在《文心雕龙》中说道:“元解之宰,寻声而定墨;独照之匠,窥意象而运斤。此盖驭文首术,谋篇之大端。”[5]将“意象”作为艺术构思的首要手段,标志着“意象”正式进入审美意识系统,意象从产生到完成分三个环节:感物-凝神-落笔,三个环节并不是完全分开的,三者相互交织[6],感物的过程,在山水写生中表现在感知自然。在这个过程中,画家们要完成的是了解、感知自然山水的形态,姿势,在石涛的身上表现在“搜尽奇峰打草稿”。接下来便是“凝神”,在这一步要追求的是,画家内心与自然的和谐,“外师造化,中得心源”便是唐代画家张璪对“心”与“自然”的恰当解释。在石涛的山水写生观中也提出过不少关于“从心”的论述,感物与凝神实则是一个绘画创作的构思阶段,到了最后的“落笔”则为一个实践的阶段,将自然山水意象化为艺术的山水,在落笔阶段,画家注意的便是笔墨,用灵活多变的笔墨来表现画家的画面。综上所述,中国“天人合一”的思想影响着山水写生的每一个环节,中国“和谐”的哲学思想更是影响了整个中国传统绘画。

(三)印象派的风景写生观的具体内容

1、印象派画家在风景写生绘画上的相通之处:

(1)以空间为主,注重透视、造型比例

西方绘画中通常以焦点透视的法则,来描绘物体精准的透视关系,并且很注重物体的造型和比例关系。一般来说,西方绘画体系中的每张绘画作品里面都会用到这种透视法则和绘画侧重点,以此来增强绘画作品的真实性。

(2)以油画为主,注重笔触和光色

印象派采用色彩分割绘画的方法,再现了阳光下自然景物,洒落在植物上的斑驳光影和缤纷的色彩在相互交错下,形成一幅阳光灿烂的朦胧风景画,无一不展现了客观景色的真实性,就像赫伯特·里德(Herbert Read,1893~1968)曾说过的:“色彩的功能在于增强绘画的真实感。” [7]朱屺瞻也曾说过:“西画以‘色相胜,丰富为佳。”就连宗白华在研究了中西方的绘画技法之后也不免深有感触:“西洋油色的描绘不惟幻出立体,且有明暗闪耀烘托无限情韵,可称‘色彩的诗”[8]。由此可见,在西方绘画表现方式与技法中色彩所占比例之重。

2.印象派风景写生观产生的原因是什么:

西方风景画最早发迹于庞贝古城的壁画上,之后也有人发现文艺复兴时期的某些人物专题性质的绘画作品的背景上也附带一些风景画,其大多是作为绘画作品的背景,用来烘托人物,几乎没有作为独立的绘画对象出现在画上。据资料记载,达芬奇曾创作出第一幅素描风景画,而西方的水彩画界鼻祖——丢勒(Albrecht Düre,1471~1528),创作出历史上最早的带有颜色的水彩风景画。也许这些风景画产生的原因是为了记录亦或是自身兴趣爱好而已,要说其画家性质与后来产生的专业性风景画家还是有所不同的。

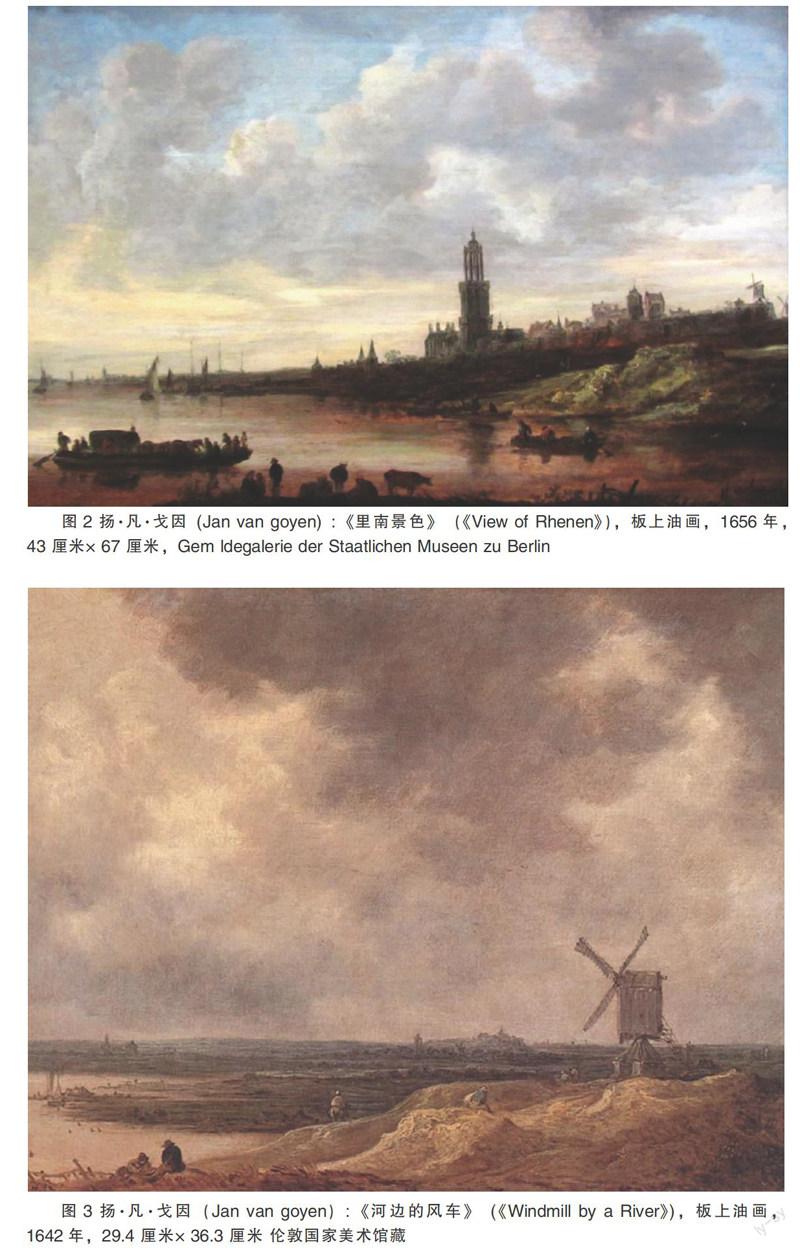

专业性画家产生于十七世纪的荷兰,那时候新兴资产阶级的艺术趣味与工业发展导致的社会分工直接造成了绘画种类的独立,风景画就在这时候被独立了出来。早期代表——扬·凡·戈因(Jan van goyen,1596-1656),其绘画的《里南景色》(View of Rhenen)(图2)和《河边的风车》(Windmill by a River)(图3),虽说不是实景写生,却是在对自然景物细腻观察的基础上所画的,这些画反映了当时所流行的、逼真细致的画风。在十九世纪后的大革命中,艺术方面发生了翻天覆地的变化,而这时的法国,风景画为印象派谋得了天下。例如:印象派画家莫奈是一位杰出的印象主义者。杰出的印象主义画家,他用尽自己一生的时间来描绘身边的风景与事物,并且在其绘画生涯中只着重于自然的光与色,不过也正因为如此,正因为他坚持且不断地探索自然界的光色纠缠,上帝感动于此,赐予了他原本目的之外的特殊奖赏,为后来风景绘画艺术的发展奠定了一定基础。以至于继他之后又产生了大量的优秀画家,如毕沙罗(Camille Pissarro,1830~1903)、马奈(édouard Manet,1832~1883)、高更(Paul Gauguin,1848~1903)、修拉(Georges Seurat,1859~1891)、雷阿诺(Pierre-Auguste Renoir,1841~1919),以及唯一的印象派美女画家莫里索(Berthe Morisot,1841~1895)。至此,风景画写生达到了前所未有的巅峰时刻,在再现自然界景物的基础上加上画家自身独特的表现技法和思考,以致至今仍未能超出历史的范畴。

(四)社会生活及宗教文化对写生观的影响

西方的哲学思想在西方绘画写生观上的体现: 西方尤其是欧洲大陆一直处于以基督教哲学为主导思想的神学统治之下。但丁(Dante Alighieri,1265~1321)的《神曲》(Commedia,Divine Comedy)是中世纪文学的产物,标志文艺复兴的开端,此书影射出了那个时代的神学和宗教在人们的生活及思想文化等各个方面的强大影响之。在这些压迫下,人们对自然的反抗意识渐之产生。出现了一些专门描写神话传统和历史、宗教故事之类的风景画,在一些风景画上或多或少地添加些人物,而恰巧可以从这些人物身上看出一些神话或历史人物的踪迹来。

(五)进行简单比较

相似:

第一,中西方写生绘画在起源和描绘对象上都有很多相似之处,此外二者在绘画中所追求的自我感觉也有很多相通之处。中国山水写生与西方风景写生,即都称之为写生,且画面资源皆来源于自然。中国山水画写生中讲“夫画者,形天地万物”“从于心”“天下变通之大法也”,在描绘大自然的山山水水时,强调加入自我的感受,通过变通成就自我。而西方的风景写生,画家追求视觉上的一种真实的印象,画面中的内容也并不是完全照抄自然界中的风景山水。在将自然界的风景山水转化为艺术的风景山水的时候加入自我的内容,这是中国山水与西方风景在写生观上相同的地方。从起源上来说,二者开始都是作为人物画的一个背景,为了烘托人物和意境而存在的,而后随着人们思想和生活的不断发展和解放又逐渐脱离出来,成为一个独立的绘画题材。

第二,中西方画家都会在自己的画面上寄托自己的情感。中西方虽然在画风上有所区别,但是都蕴涵了每位作者的信仰、感情及精神象征等。石涛在他的创作中展现了人与山川交融的一面,石涛说,“山川使予代山川而言也,山川脱胎于予也,予脱胎于山川也”。艺术家在“搜惊奇峰打草稿”的过程中,与造化和自然相遇,结果便是“山川与予神遇而迹化也,所以终归于大绦也”,即人物化为风景,不分彼此。而在印象派中,以塞尚为例,塞尚所绘的圣维克多山归纳成家乡的形态,在画面中也寄托了作者的感情与精神寄托。在这里,中西方画绘画是相同的。

第三,中西方绘画的绘画效果不只是画面上所描绘的对象,还有画面以外的一种文化和意境在其中。以石涛与印象派为例,二者写生都不是运用写实的手法,都是追求一种意境。石涛在画面中运用笔墨来表现山川河流的气韵,表现艺术的蒙养与生活。在中国画的画面中经常会有很多提跋,在石涛的画面中也有,这些提拔与画面相应和,显得浑然一体,同时也成为画面上不可缺少的一部分,由此也更能烘托出画面的意境。而在西方绘画中题跋不会出现,即使是画家签名一般也不会放在那么显眼的地方。就以印象派画家莫奈(Claude Monet,1840~1926)为例,他的《日出·印象》(Impression,soleil levant)(图4)虽然只描绘一个瞬间景象,但在画面中,我们能够透过油彩和笔刷的痕迹感受到那是一种唯美和谐的诗一般的意境,而中西方在这点上要求的写意性是一致的。

不同:

第一,中西方在写生观上最大的不同,来自于东西方根本思想上的不同。在西方部分风景画中不难看出他们对自然保持着一种畏惧,乃至抗拒的态度,而在中国山水画自古以来就是主张与自然界相融的态度。早在战国中期,庄子就提出了“天人合一”的思想,物质世界是绝对运动的,思维反映存在,所以思维也是不断变化的,与时俱进的,物质与人以及物质之间是统一和谐的。就如石涛所说,“山川使予代山川而言也,山川脱胎于予也,予脱胎于山川也”“山川与予神遇而迹化也”[9],所以在中国的山水画乃至整个中国画体系中,所表现出来的更多的是人与自然的和谐统一。

第二,中西方写生绘画的表现手法不同。西方印象派风景画相较于中国山水画比较客观,西方风景画画家多致力于在自己画面上表现画家自身感受。而中国山水画写生则更讲究意境,画面的呈现会更加有趣,中国山水画将自然山水表现得更具有意境,可以说是对现实景象与现实生活的一种升华,对文化习惯的一种渲染与表现,处于一种理想化的状态。

第三,中国传统山水画与西方风景画在体现画面空间上有很大的区别。西方风景画遵循的是焦点透视原则,强调物体的明暗、块面关系以及色彩关系等使画面具有很强的空间感和视觉冲击力。而中国山水画则通常运用散点透视的方法,一般在一幅画面中会有很多个焦点,在一个平面上表现出多个透视,没有西方绘画那么精准的透视关系来体现物体的立体感,且中国画采用毛笔、水墨和中国特有的宣纸为绘画材料,将一个立体的空间压缩成平面的空间来表现。

三、结语

中国绘画与西方绘画之间虽然存在着一定的差异,但也存在着许多相同的地方。按照李镇博士的说法,中国绘画与西方绘画是体异性通的关系,中西绘画的差异性属于显性的,而相通性是隐形的。二者的差异性来自中西方思想文化的差异,中国画讲究意境,是受中国古代的道、气。象哲学影响的中国审美美学的影响,而西方绘画更讲究形式。康德(Immanuel Kant)在《判断力批判》一书中推导出关于美和形式的四个论断,克莱夫·贝尔(Clive Bell,1881~1964)和罗杰·弗莱(Roger Fry,1866~1934)分别在康德的基础上又提出了艺术是“有意味的形式”和艺术是“想象生活的表现”的观点[10],中国绘画围绕意境发展出异于西方绘画的独特的笔墨体系,而西方绘画围绕形式发展出一套通过色彩明暗、冷暖表现物体形体体积的一套绘画体系。

中西方绘画虽然在画面效果、绘画技巧等方面都有很大的差别,但是中西方画家在对待古人与传统、造化与自然及心源和自我的观点上都是相通的,从师古人和师造化到师心源,从向自然学习和向传统学习到向自我学习,这就是中西绘画的相通性。

参考文献:

[1]章一而.“形神论”视野下的北宋“写生”观念[J].绍兴文理学院学报,2011,(04).

[2]程海涛.论石涛的艺术特色和创造精神[J].《文艺生活·文海艺苑》,2011,(03).

[3]王宏印.《画语录》注释与石涛画论研究[M].北京:北京图书馆出版社,2007,(10):68.

[4]俞剑华.中国古代画论类编:笔法记[M].北京:人民美术出版社, 2005,(02).

[5]白建忠.《文心雕龙·总术》篇内涵新探[J].《古代文学理论研究》,2011,(01).

[6]林立,韩雅怡.物我和谐的中国绘画[J].《延边大学学报(社会科学版)》,2007,(06).

[7]杨春,孙长玲.形与神的诠释——中西方传统绘画中人物画的语言形态比较[J].《美与时代(下旬刊)》,2013,(02).

[8]冯民生.中西传统绘画空间表现比较研究[M].北京:中国社会科学出版社,2007,(05):112.

[9]杨成寅.石涛画学[M].西安:陕西师范大学出版社,2004:53.

[10]李镇.中西绘画“体异性通”论:石涛与塞尚艺术比较研究[M].北京:清华大学出版社,2011.

作者简介:

潘智仁、孟晓静、刘婷,苏州大学。

指导老师:陈铮,苏州大学,副教授。