如何利用内、外部动因提高后进生的学习兴趣

丁红艳

摘要:学生的学习动机来自对学习的需要,而所谓需要一般指心理方面的一种追求。由于需要暂时得不到满足,促使学习者释放一定的能量,作出一定的努力去满足这种需要,这时需要就引起了学习动机。学习动机中最活跃、最现实的成分是认识兴趣。

关键词:学习动机 兴趣 知识结构 认知结构

中图分类号:G633.6 文献标识码:A 文章编号:1002-7661(2015)09-0076-02

研究表明,学生的基础知识水平和智力水平的高低直接影响着学生的数学学习,数学能力强的学生能轻松自如地通过学校数学课程的学习。但是数学实践中还存在着这样的现象:同一班级的,原来知识水平和智力水平差不多的学生,经过一、二年的学习,在数学学习上却差别很大,有的学生不仅知识掌握得牢固,而且在能力上也有较大的发展;而有的学生不仅知识掌握的不好,就连学习也失去了信心。这一事实说明,除了学生的智力水平和知识水平以外,还有其它因素在数学学习中起作用。有的人把它称为非智力因素,有的把它称为非认知因素,还有人把它称为学习品质,但不管怎么称呼,这一因素包含的内容大致一致的,那就是学生个体学习积极性方面的因素,如动机、兴趣、态度、爱好、个性意志品质等。我们不妨先称它为非智力因素(为了说话方面起见),相对地也就有智力因素了。

在学习过程中智力因素和非智力因素两者缺一不可,它们必须协同作用才能完成学习任务。但是它们的作用是不同的,智力因素直接承担着加工和处理信息的任务,新知识和原数学认知结构的相互作用直接由它来完成;非智力因素不直接参与加工和处理信息的任务,它只能推动知识的加工和处理,促使新知识和原数学认知结构的相互作用。所以非智力因素在学习过程中起着动力性的作用,不直接介入学习活动,而是调节学习活动。所以把它称为数学学习的“动因”(即动力因素),又把学生本身所具有的动因称为“内部动因”;把外界不直接介入学生的学习活动,而对学生的学习起着调节作用的因素称为“外部动因”。数学学习的动因在数学学习过程中的作用可用下图表示:

下面,我就学生学习数学的动机和兴趣谈谈自己的分析。

一、数学学习的动机

不同的需要会产生不同的动机。美国心理学家马斯洛把需要由低到高分成五个层次:(1)生理需要;(2)安全需要;(3)爱和归属的需要;(4)尊重的需要;(5)自我实现的需要。相应的就有不同的动机。

类似地,中学生学习数学的动机也有各种各样的。根据有关资料表明,中学生学习数学的动机包括以下几个方面:(1)数学有用(23.5%);(2)对数学学习活动和内部感兴趣(18.3%);(3)考大学要考(12.1%);(4)学习成绩好,为了保持这一领先地位(11.7%);(5)家长、老师逼我学(7.8%);(6)出风头(6.6%);(7)当数学家,为祖国争光(5%);(8)争取好成绩(4.7%);(9)学好数学会变得聪明(3%)。这么多种动机中,既有正确的也有不正确的,既有高尚的也有低级的,既有直接的也有间接的。

根据对学习需要的指向性不同,数学学习动机可分为二类:直接动机和间接动机。由于对数学学习本身感兴趣,学习数学需要直接指向数学学习活动本身的学习动机,称为直接动机,例如上面的(2);由于数学学习的结果对学生有利,学习数学的需要指向数学学习活动结果的动机,称为间接动机,例如上面的(7)(9)等。对于不同的动机,教师应采用不同的方式进行培养和激发。

那么如何激发学生学习的动机呢?我认为可以从以下五个方面进行。

1.在疑问中引入学习内容。思维来自于“疑问”。教师在引入新课题时,不要把数学结论直接端给学生,而要使学生产生疑问,产生一种不确定性,从而使他们产生认知上的需要,消除疑问和不确定性。例如,在学习“三角形”概念时,教师若直接把定义教给学生,学生就不会引起足够的注意,因为他们在小学学过三角形的有关知识,日常生活中也早已接触三角形,所以在他们心目中学习和掌握三角形概念是没必要的。但若提出问题,要学生回忆一下以前学过的三角形方面的知识,能不能给三角形一个定义?学生一般不能立即说出正确的三角形定义,在学生的回答中,教师指出其错误,要求他们再重新考虑。这时学生就会动摇原来的想法,觉得有学习的必要,这样学习积极性就调动起来了,从而激发学生的学习动机。

2.让学生享受到创造性数学活动成功的喜悦。过难或过易的教学内容都不易调动学生学习数学的积极性。因此,教学内容要适中,提出的问题和布置的作业必须要通过努力能够达到的。经过努力,学生获得了成功,享受到创造性数学活动成功的喜悦,就能强化学生的学习动机,使他们更热爱学习。前面说过,当学生“学会”时他们对数学最感兴趣,差生更是如此。为此,帮助学生取得学习上的成功,鼓励他们所取得的任何一点进步,是调动他们的学习积极性的重要途径。

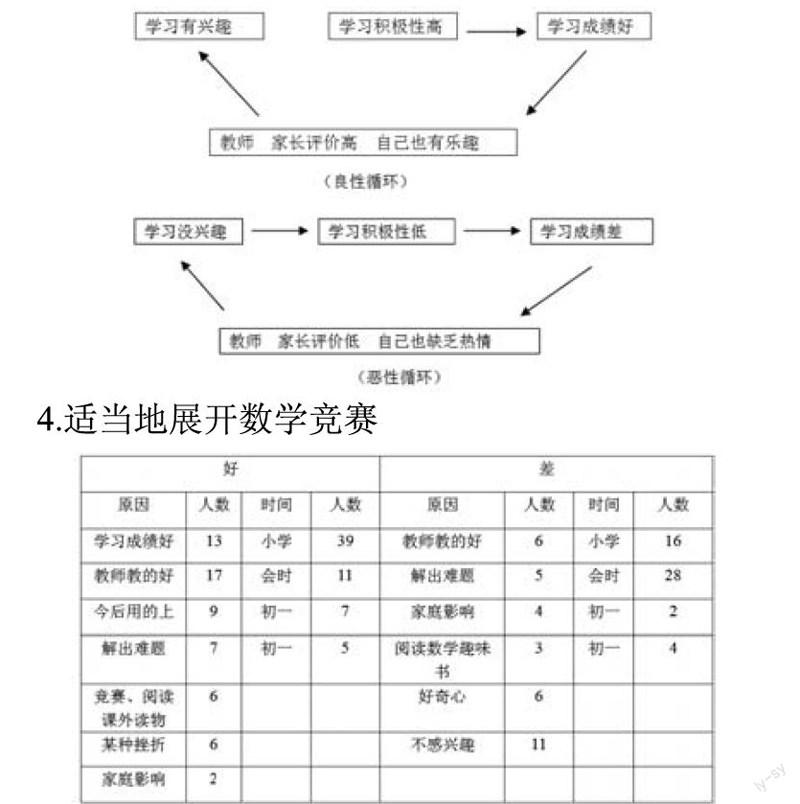

3.培养学生学习数学的兴趣。学习兴趣是学习动机中最活跃、最现实的因素,因此,学生对学习内容感兴趣,就能产生强烈而持久的学习动机。若教师能在数学教学过程中培养学生对数学的兴趣,那么就能使学生对数学产生爱好和追求的意向,成为学习数学的直接动力。研究表明,学习兴趣对学习成绩之间存在着“良性循环”和“恶性循环”。在第一个循环中,学习兴趣对学习成绩的影响是向好处发展,而在第二个循环中,则向坏处发展。在教学中应注意克服“恶性循环”。

4.适当地展开数学竞赛

心理学研究表明,竞赛可以激发学生学习数学的积极性。这是因为在竞赛过程中,学生自我实现的需要增强,从而把企图获得好成绩的需要转化为学习数学的动机。因此,教师在教学中可适当地组织数学竞赛,把学生想要获得成功的心理转化为学习数学的动力。但是应当注意,竞赛的次数和难度要适当,过于频繁的竞赛,会失去激励作用。

5.让学生知道学习结果。学生及时地了解学习的结果,发现解答习题中的缺点和错误,知道学习成绩的状况(是进步还是退步了)等,均可激发学生学习的积极性。实验表明,一般地说,学生了解结果比不了解结果的学习积极性高,进步快。他们知道了学习结果,就能发现自己的进步和不足,调整自己的学习,激发进一步学习的愿望。

二、数学学习的兴趣

心理学家认为,兴趣能使人产生稳定而持久的注意,使感知清晰,启发人的思维和想象,使人在学习中产生愉快的体验。既然学生的学习兴趣对学生的学习影响很大,因此我们应当找出学生之所以对数学感兴趣的原因,总的来说,可以得出以下几点:

1.教师方法得当。教师恰当的教学方法是使学生产生对数学感兴趣的主要原因(占22%)。若教师善于激发学生学习积极性,讲课生动有趣,在讲解时善于把复杂问题转化为简单问题,使学生容易理解,学生就对数学感兴趣。有位同学在座谈时说:“我本来对数学不十分喜欢,后来换了个老师,这个老师讲课十分有趣,不知不觉一堂课过去了,不但学懂了,而且觉得是一种享受,这样便慢慢喜欢上数学了。

2.学生搞懂数学内容。让学生学会搞懂所学的内容是学生对数学感兴趣的又一主要原因,尤其差生更是如此(占差生人数的50%)。学生上课听懂了,课后能独立或稍给帮助就能完成作业,这时他就愿意学数学。值得注意的是,有部分学生是因为解出难题后的情绪体验促使他们对数学感兴趣。兴趣是认识过程中带有情绪色彩的意识倾向,当学生学会弄懂了所有课题的时候,当学生解出难题以后,他们必定有一种愉悦的心情,有一种获得成功的快乐,这种快乐是他们对数学感兴趣的内部动力。从中可知,揭示数学本身的美,使学生获得从事创造性活动后的情绪体验,能培养学生的学习兴趣。

3.小学、初中一、二年级是学生对数学感兴趣的转折点。大多数学生在小学时就对数学感兴趣了,而有的学生直到初一或初二才开始对数学感兴趣。从调查得知,许多学生由于某一特定时期学习了新的内容(或科目),一下子就被所学的内容所吸引,从而改变了他们的学习习惯,开始对数学产生兴趣。例如,有的学生被小学的解应用题所吸引,从此以后他们就开始喜欢数学了。有位学生在座谈时讲道:“数学这门课,小学、初一、初二时我都是一知半解,说不上有没有兴趣。初二留级后,无意中觉得几何这门课奥妙无穷,吸引了我,于是上课越来越认真,做作业也越来越有仔细,兴趣就越来越浓。”

4.学习数学的好奇心。有些“差”学生仅仅是因为好奇心的驱使暂时对数学感兴趣,一旦好奇心过去,就又恢复至原状。在教学过程中应使学生时常保持好奇心。

(责任编辑 曾卉)