地方社会快速城市化进程中的环境问题及其社会隐因

谭宏泽

(香港城市大学公共政策系,香港999077)

改革开放以来的三十年,也是中国城市化急速前进的三十年。快速的城市化推动了中国经济的腾飞,亦使得大量的“农村人”转变为了“城里人”,短时间内即显著提升了居民的生活质量。但是,随着时间的推移,快速城市化过程所带来的种种环境问题也开始浮现,并渐渐取得公众的关注。起先,早在新世纪之初,“垃圾围城”的现象已开始成为公众、媒体讨论的话题;随后,河流污染、城市用水污染的问题亦走进公众的视野;再后,四年前钟南山的当头棒喝让人们开始聚焦于大气污染问题,而2013年初半个中国的“十面霾伏”将这一问题推到了风口浪尖。在《2013年政府工作报告》中,更是明确提出了“要顺应人民群众对美好生活环境的期待,大力加强生态文明建设和环境保护”。环境问题,尤其是城市环境问题日益成为公众、媒体乃至政府都十分关心的问题。

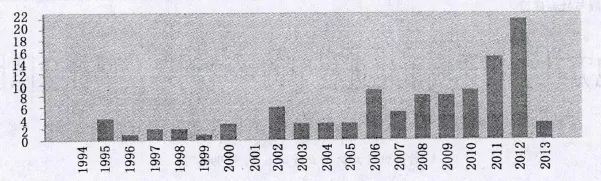

作为对现实问题和公众关注的反应,在学术界内部,关于城市化过程中的环境问题研究也日益增多。首先,就世界范围而言,关于城市化过程中的环境、生态问题的研究,2000年之后在数量上有明显增加。以SSCI所收录的论文为例,当我们以“主题=(urbanization);AND主题=(environmental pollution)”这样的搜索标准来查询后,得自20世纪90年代初至2013年共109篇研究成果,①统计时间:2013年4月4日16时02分。本次统计仅针对期刊论文,故只统计SSCI数据库,并不涉及Conference Proceedings Citation Index-Social Science&Humanities(CPCI-SSH)数据库。趋势如图1所示。

可以明显看到,在2000年之后有明显的增加。而CSSCI的统计趋势亦与之相似,即同样的趋势亦出现在国内学界。所以可知,在近十多年来,学术界对于这一问题的关注显著提升。马戎(1998)、洪大用(2000,2001)、王芳(2006)、秦明瑞(2007)、王小章(2007)等对该领域的理论问题进行的讨论,以及陈阿江(2000)、麻国庆(2007)、林梅(2006)等立足于特定个案的经验研究等成果都对该领域的探索与发展做出了重要贡献。

但是,当我们对已有的研究成果进行梳理后,又可以发现,目前的研究成果中具体分析城市化进程中环境污染问题的文献仅有11篇,②针对2000—2011年在CSSCI上被引频次超过1次的57篇文献,基础于2013年3月11日对CSSCI数据库的检索,以及在此基础之上对数据中未准确录入导致重复记数的文献的再整理。而聚焦于中国城市化的飞快速度,及此“快速”对城市环境的影响的研究目前尚未出现。这正是本文试图阐述的问题。

图1 SSCI相关文献统计

一、快速城市化过程中的环境问题与市民的社会角色

任何在快速城市化过程中出现的环境问题都是人的行为所导致的。而人的这些行为,又不会是凭其生物本能所进行的行动。换句话说,这些行为都是社会性的行为,而这也是社会学可以分析这些环境问题的基本前提。因此,当我们需要由这一角度分析环境问题时,我们首先需要明确这些环境问题与人的社会性行为究竟有何种关联。就笔者看来,快速城市化中的环境问题与市民的社会角色密切相关。

中国的城市化进程实际上是用30年的时间做了发达国家上百年才完成的事业,中国城市人口比例在1978年时为18%,到2000年时则为34%,这一增长速度是世界平均速度的3倍[1]。这样的速度让我们在几十年中就享受了上百年的收益。但凡事皆有反面,上百年间会出现的问题,也同样会于这短短的进程中爆发。李培林先生早就指出,这种时空压缩的发展路径会导致人口、资源与环境之间的关系高度尖锐化[2]。总体而言,中国在迅速的城市化过程中普遍面临三种环境问题:大气污染、水污染和固体废弃物污染。而这三种污染就其来源而言,每种都可以归为两类:生活污染与工业污染。①此判断与分类标准参见中国环保部污染防治司网站:http://wfs.mep.gov.cn/,2013年3月13日。除三种主要类别之外,还有电磁辐射污染、医疗污染等,在文中就不一一列举。

大气污染是伴随着城市化的典型污染,无论是当年的“雾都”伦敦还是2013年的“霾中国”,都将这一问题与城市化紧密联系在一起。大气污染的来源复杂,较为主要的是燃煤和尾气排放。仅以燃煤为例,中国的总能源消耗在1978年时是571万吨标准煤,而到2009年时则为29亿吨标准煤[3],其中燃煤占消耗的60%以上。就近十年而言,伴随着城市化进程中国燃煤数量猛增。相应的,十年内排放废气中的二氧化硫排放量也增长了12.18%[4]。故而,中国城市大气污染速度并不逊色于城市化速度。

水污染情况同样让人担忧,仅以废水排放量为例,十年内,废水排放量增长了42.56%,其中,工业废水与生活废水均有大幅度增加。而废水的大量排放使得城市及周边水系的地表、地下水源均受到了不同程度的污染。

固体废弃物也就是我们俗称的“垃圾”,又可分为生活垃圾和工业垃圾。目前,中国城市生活垃圾的人均年产生量已至440公斤,并且仍以每年8%-10%的速度增加[5]。而工业垃圾在2001年时为88 746万吨,到了2010年时则为240 944万吨,增长了171.59%[4]。“堆‘圾’成山”到现在已经不仅仅只是一个玩笑了。

通过这些例证,我们可知中国城市化进程中的环境问题确实是一个“真问题”。同时,我们亦可看出,实际上,这些问题都是由城市,特别是新兴城市的两个功能分区分别产生的。那就是工作(主要是但亦不全是工业工作)与生活。而这两个功能分区不是自动产生的,是由一个一个生存于其中的市民们的两种社会角色所组成的,即市民的职业工作角色与生活角色。

社会角色是社会学的核心概念之一,根据吉登斯的定义,其是指占有特定社会地位的个体受到期待的行为[6]。根据不同的标准,我们可以对社会角色有不同的分类。在此,笔者根据市民职业工作时的被期待行为模式和日常家居生活时被期待的行为模式,将之分为市民的工作角色和生活角色。而快速城市化过程中产生的种种环境问题,至少有一部分是由于这一急速进程对于参与其中的市民的这两种角色产生了重大的影响,从而导致了工作与生活两大污染源的扩张。

二、快速进程中“生活角色”领域的变化及对环境的影响

1.原有基层社会关系网迅速断裂,行动的“旁观熟人”突然消失

任何的社会环境变迁都会在某种程度上导致其所属居民的社会关系网络发生变化。城市化这一生活环境的根本变化自然亦会导致那些被纳入这一过程的民众在社会关系,特别是邻里关系、基层群体关系以及很多基于地域建立的弱关系的变迁乃至断裂。众多对现代性有深刻认识的社会学者早就指出,现代性的扩张会导致社会成员生活的原子化、碎片化,而城市化无疑是现代化的重要代表。因此,伴随城市化而来的社会成员原有社会关系网的断裂是一种自然又必然的现象。但是对于中国来说,问题就是这一过程太过于迅速和集中了。

按照正常的发展模式,一种社会关系网络断裂导致的空白会逐渐被其他新的社会关系所弥补。但是,当这种变化所涉及的成员基数太大,变革又过于集中、迅速时,情况就可能发生质的变化。而如果某一个社会的维持基础长久以来是建立在传统规范、熟人监督以及“不成文法”的民约、村规之上时,这一迅速变迁对于这个社会而言就是根本性的。当一个社会成员的生活背景由农村变为城市后,其整个生活的时空领域都被改写,他原本从属的基层生活性的社会网络对他的影响已削弱或消失。而目前中国城市,特别是新兴城市中又很少会有一个社区内部的民众间真正的交流、互动的基础网络。其在生活领域内的行为实际上就处于某种“绝对自由”的境地。如果这只发生在一个个体身上,无关紧要,但如果短短几十年内就发生在数亿人身上,这个社会就很危险了。再简而言之,这个社会将处于一种“行为失范”的状态。而这种失范状态在非政府关注核心、非市场盈利领域则会体现得异常明显。在中国的城市环境领域,就是这样一种状况。

实际上,已有一些国内学者看到了城市化进程对社会规范的破坏导致的环境问题,只不过没有看到这种破坏的核心是原有基层社会关系网络的迅速断裂导致。马戎先生早就指出过,许多传统文化观念与行为规范是通过社会基层组织来推行与贯彻的[7]。在环境领域,传统的社区本身就有很多不成文行为规范,各项规范都会由行动者的“旁观熟人”所监督,每个成员既是监督站又是被监督者。但是,迅速的城市化在破坏了原有的基层网络的同时,也没有建立起新的关系网络。于是,行为失范就必然产生。而这一点,也得到了陈阿江先生在太湖流域的田野调查的证实。陈先生通过对太湖流域东村的调查发现“村落的社会规范及村民的道德意识有效地约束了村民的水污染行动”“局部的、无形的社会结构变量对污染行动有着重要作用”,而“20世纪90年代后期水域污染的原因主要是经济社会的问题”[8]。

2.社会流动急剧加速,人口过于集中,导致环境归属感丧失

归属感,有时也称认同感,是指一个人对某样事物、组织的从属感觉,是一种主观的个人感受。这是社会成员被期待行为模式的重要构成部分,也是日常生活行动的重要准则依据之一。其虽是主观感受,却也是建立在特定的外部条件之上。居住的周期的长短、居住的稳定性、社区内人口的密集程度等都会直接对成员的环境归属感产生影响。而快速的城市化实际上并不利于市民环境归属感的建立与维持。

一方面,快速的社会流动使得居住的确定性大打折扣。这也就导致了很多市民,特别是打工族、租房族对于他们日常生活的环境没有“我的环境”的概念,而只是“暂住”的环境。故而,用洪大用先生的话来说就是,“流动的世界,流动的人群,给人们造成一种居无定所、心无所寄的感觉……人们就很难对环境有什么执着的情感,也很难踏踏实实地去保护环境……人们对污染和破坏环境更加没有犯罪感了”[9]。

另一方面,人口的过度集中使得环境这一公共资源的可见使用者与拥有者的人数激增。环境的“公共性”在新市民们还没有做好准备的情况下就扑面而来。城市中的一切环境资源,无论是空气、水、垃圾存储地等都是上百万、上千万的人共同使用。这也使得骤然加入这一人类共同体的新成员们不会对其所处的环境有任何的拥有感和归属感,自然亦不会有任何的责任感。

当这种归属感、责任感的缺失成为个体生活角色的基调时,个体在生活领域的行动必然不会对环境产生什么有益的影响。

3.“环境”概念客体化,行为结果隐蔽化,导致环境“心理盲人”的产生

生态学家霍华德将“盲目”(blindness)这一概念引入环境领域,来探讨人类行为对环境的破坏,故而有环境“心理盲人”这一概念。这里的“盲人”指的是对行为结果的感受与解释,是指社会成员对自己行为的环境结果视而不见,是一种对自己行为结果的否认和自我欺骗。最终的结果就是每个人都很关心环境问题,都认为环境保护很必要,但都不认为环境问题与自己的行为结果有任何关系[10]。快速的城市化进程会由两个方面导致这一状况。

一方面,“环境”概念的客体化。迅速城市化之后,社会成员突然间完全生活在一个人造环境之中。社会成员日常生活的方方面面,如住宅小区、道路、休闲娱乐等都处在人为设计的钢筋水泥结构包围中。在这样的情况下,日常生活中,除了极端状况外(如2013年初的雾霾),大部分时候人们对于“环境”的了解实际上不是切身感受,而是通过间接信息渠道。媒体和科学权威成为环境概念的界定者和环境状况的定义者,“环境”这一概念已从社会成员的生动生活中被客体化成为一个需要被第三方定义的“他者”。在此基础上,“环境问题”也就成为一个需要被定义的问题,在这一过程中,主张提出者之间力量对比的变化会影响对于环境问题定义的形成(Hoffman,2004)。而社会中的普通成员在这一过程中,对于“环境问题”的产生过程实际上常常是没有切身感受的,只是被动接受。据《2007年全国公众环境意识调查报告》显示,中国公众对于环境方面的信息主要就是通过电视、广播、报纸等媒体的被动接受,占81.1%;而主动通过网络等渠道寻找相关资讯的很少,仅占9.3%。只是在“环境问题”成为“问题”后,普通市民们才能痛心疾首地加入声讨过程中。而在这种秋后算账的过程中,社会成员通常不会看到自己的行为会对环境产生何种影响。

另一方面,城市中成员行为的环境后果往往是隐蔽的,不直接可见的。这主要是由于城市社会中的高度分工使得人们看不到某些行为的最终后果。社会有机团结度的迅速提升,也使得社会中的环境问题不会轻易暴露于普通市民眼中,使市民意识不到自身行为的确切后果。所以,在城市中,不管我们丢多少垃圾,它第二天都会被运走;不管我们排多少污水,它都会随下水道流走;不管我们开几台空调,它都和外面没什么关系……这一切,似乎都对环境没什么妨碍,但实际上,正是一个一个个人的行动导致了最终的结果。

这样的迅速“失明”所导致的结果是明显的。一般而言,中国公众总体上对于环境问题的严重性判定程度较高,但对于个人居住区域的环境问题的严重性判定的程度就相对较低[11]。在扮演生活角色行动时,社会成员们并未将自己的行动与种种环境问题联系在一起,甚至从未考虑过自己行为可能的环境后果。而这一点,在某种程度而言,实际上是可以通过宣传和传媒领域的改进来进行修正的。

三、快速进程中“职业角色”领域的变化及对环境的影响

无论如何,在城市化进程中,工业污染以及第三产业污染终究是城市污染的重要来源。快速城市化实际上就是快速现代化的一个缩影,而以市场经济为主导的现代化过程中,“万能的市场”无疑是重要的推手。创造一个“万能的市场”,或者换而言之,创造一个“消费社会”[12]就是城市化的经济乃至社会根基所在。当城市化的进程速度加快、时间缩短时,这样一种骤然的市场需求转向就很可能更加轻易地将整个社会带入“苦役踏车”之中。从而就陷入一种快速的为消费而生产、为生产而消费的循环之中。而在中国这种大部分地区还是靠资源、能源的粗放使用来带动经济扩张的情况下,环境问题必然日益严重。但除了通常意义上的经济模式因素外,在整个快速城市化进程中,那些生产者的角色,即市民各自所拥有的工作角色,实际上受到了非常复杂的影响。这些影响所带来的结果即便不是决定性的,那也是不容忽视的。

1.科层制生产组织的扩张,个体丧失环境关怀的意识与能力

对于科层制组织的分析与讨论不可计数,以至于现在再来说这个问题似乎都已经有些过时。但不管学界对科层制分析、解构到了何种地步,我们终究要看到,在飞速的城市化过程中兴起的绝大部分生产单位,都是科层制的组织。而城市中的绝大部分市民,其工作角色都是在科层制组织中扮演的。不管西方学界后现代到了何种地步,我们这里终究还是在向着传统意义上的现代化飞速迈进的。

故而,在这样的一个过程中,新兴城市的绝大部分工作者实际上在生产领域中都处于严格的科层制机构中。他们对于其所处的工作单位的整体行为,特别是环境指向的行为,并无多大控制权。普通成员对单位的环境行为处于一种无感知、无责任感亦无控制愿望的状态。整个组织的环境行为取决于若干领导的决断。故而,从整体上而言,一个城市、特别是新兴城市中的绝大部分成员,在其扮演工作角色之时,一般不会将环境关切列入自己的行动背景之中。

所以,当我们与市民探讨环境污染的源头时,在生产领域,人们总是将责任归于那些听起来不是人的“物”,例如:企业、工厂、地方政府等等[11]。但实际上,“工厂”自己不会产生污染,是工厂中的人的活动导致了污染。而工厂中的人,当他们下班之后,也就恢复为了符号化的普通市民。这样一种去“人”化的话语体系,实际上就反映了社会成员普遍的环境无责任感。但这种无责任感并不是由于社会成员的素质低下或责任心不强,而是源于其本身在生产领域确实处于无自我行为控制权的地位。个体实际上是处于一种“无控制能力”的地位,而这样一种状况,正是贝克(Beck)所担心的“抵制任何形式的个人努力”的社会整体性风险。这种风险,至少在环境污染领域,应该是一种核心性风险。

而在这样的一种制度中,一个群体的环境行为实际上是由若干居于高位的人来决定。但这些人的决定主要不会取决于自身的素质或品格,而是要依照当下的主导价值与竞争制度。这些也正是我们下面将要讨论的。

2.地方社会控制机制在该领域的长期缺席

在地方社会的城市化进程中,环境问题长期以来并不被看作是一个“问题”。故而尽管在1979年就已出台《中华人民共和国环境保护法(试行)》,在80年代又出台了一系列关于水、大气等的保护法规,但实际上,在地方社会中,这种控制是相对微弱的。这就使得在当下的中国,通过法律的环境领域社会控制面临着双重困境,即环境侵权的模糊性困境与环境司法的体制性困境[13]。

自改革开放以来,中国的社会控制机制实际上发生了巨大的变革。以户籍制度、单位体制为基础的总体性控制机制不断分化为一个又一个单一的、功能性的控制机制。但在这种分化的过程中,“环境”领域的控制在地方社会中却很大程度上处于一种弃管的状态。这实际上是由于当时(也包括当下)的很多地方的经济发展就是要以环境作为代价。

但可惜的是,中国的城市化进程的速度以及完全的经济导向使得环境污染控制并不在社会控制的考虑行列中。环境的三种功能:供应站、居住地和废物库被作为资源来迅速开发,经济价值成为衡量环境的主要甚至是唯一标准,“自然资源”的概念远大于“生态环境”。在这种迅速发展而又缺乏控制的状况下,我们无法指责企业、工厂、地方政府等组织的负责人们做出破坏环境的决定。这是一种制度性的缺陷,并非身处其中的个体在扮演职业角色时能够有效改变的。

3.社会根干价值的转变,经济理性至上

每一个社会在不同时期都会有不同的根干价值作为社会的主导价值[14],而当下中国社会的根干价值无疑是以经济为主导的经济理性。这也使得作为外部成本、“公共牧场”的环境变成了“没人管的孩子”,谁愿意损己以利人呢?

据调查显示,目前国人在环保领域内愿意采取的行动多为可以节约成本,即可以省钱的。而对于需要多花费或给自己带来不便的环保行为,则很少有人愿意参与[11]。这实际已经成为一种“社会事实”,这样一种行为取向就是有其自身的外在性、强制性和渗透性,虽是以个体“自愿”的形式体现,但实际上却是一种总体性约束。

但这种变化伴随着城市化的速度来得实在是过快了。在中国民众、制度、社会、文化都没有做好迎接这种剧烈变迁的情况下,这种全然的经济理性主导的行为方式、思维方式与评价体系使得个体的行为必然出现过激的偏差。这个社会终究是一个平衡的社会,当某一维度受到了过分的投入与重视时,其产生的负面作用必然会倾泻进其他的维度。而环境领域,无疑是在扮演这样一个受害者的角色。因此,重塑我们社会的平衡性价值观念无疑是改善环境质量、解决环境问题的基础。

四、结 语

环境自身不会有“问题”,快速城市化过程中的环境问题实际上是社会性的问题。在城市化进程中,社会成员的生活角色与职业角色都会发生变化,而这种变化由于中国城市化特有的“高速”而愈加强烈。这些变化会通过社会性的行动导致“生活污染”与“工业污染”,并由于这些污染进一步反作用于人们相关的环境行动。因此,对环境问题的社会隐因,特别是能够导致成员社会行动改变的隐因的分析应该是解决环境问题的一个重要方向。

图2 社会性因素对环境问题的影响模式

当我们对社会性的隐因有了足够的分析与透彻的理解之后,我们对于这一问题的解决就会有一些新的看法与出路。社会学者可以通过结合和参与而对环境的改善做出贡献,这也是学人应肩负的社会责任。仅以本文的浅显分析为例,当看到基层社会关系网迅速断裂对环境的不良影响后,我们就可以尝试通过重建城市市民之间的基层民众互动关系网络来改善这一状况;当明了环境归属感的丧失对环境的影响后,我们就可以通过组织切身力行的环保活动重塑归属感;当知晓环境“心理盲人”的产生机制后,我们就可以通过改变宣传方式、强调个人行为与环境的因果关联来改善这一状况……

而在职业工作领域,当明了个人的无控制感对于职业中环境行为的影响时,我们即便无法改变整体的科层制社会组织结构,亦可通过发展WEB3.0时代的种种自媒体(如微博等),培养个体社会成员在环保领域的话语权与控制感。当看清地方社会控制机制在该领域的缺席时,即便我们无法参与地方政府、管理机关的决策,亦可通过建立社会性监督力量,形成包括公众、媒体等力量在内的民间监督氛围,从而形成一种监督控制机制。而对于社会根干价值的分析,则更是社会科学责无旁贷的使命。

总之,如果我们真正能将目光聚焦于此,并采取积极有效的措施,那么改善环境状况,实现城市化过程中人与自然的良性共处,就不会仅仅只是一个梦想。

[1] 杨耀,邰阳,张军.我国城市大气污染现状及对策[J].北方环境,2012,(12).

[2] 李培林.现代性与中国经验[J].社会,2008,(3).

[3] 国家统计局.中国统计年鉴·煤炭平衡表[M].北京:中国统计出版社,2011.

[4] 中国环保部.2010年环境统计年报[EB/OL](2013-03-13)[2015-04-22].中国环保部网站 http://zls.mep.gov.cn/hjtj/nb/2010tjnb/.

[5] 李晓锋.城市垃圾治理环境管理评估研究[J].北方环境,2012,(12).

[6] 安东尼·吉登斯.社会学[M].李康,译.北京:北京大学出版社,2009.

[7] 马戎.必须重视环境社会学——谈社会学在环境科学中的应用[J].北京大学学报:哲学社会科学版,1998,(4).

[8] 陈阿江.水域污染的社会学解释:东村个案研究[J].社会学,2000,(6).

[9] 洪大用.当代中国社会转型与环境问题——一个初步的分析框架[J].东南学术,2000,(5).

[10] 高岚.人类自我认知与行为对生态环境的影响研究[D].北京:北京林业大学博士学位论文,2010.

[11] 中国环境意识项目办.2007年全国公众环境意识调查报告[J].世界环境,2008,(2).

[12] 闻翔,周潇.西方劳动过程理论与中国经验:一个批判性的述评[J].中国社会科学,2007,(5).

[13] 童志锋,黄家亮.通过法律的环境治理:“双重困境”与“双管齐下”[J].湖南社会科学,2008,(3).

[14] 王处辉.论中国社会价值系统的一主多元特性[J].江海学刊,2008,(5).