全球化背景下中国公众环境关心影响因素分析——基于世界价值观调查(WVS)2007年的中国数据

朱婷钰

(南开大学周恩来政府管理学院,天津300071)

随着现代化和全球化进程的加速,中国作为最大发展中国家的环境状况受到了国内外各方的重视。根据世界银行的调查,中国仅空气质量和大气污染一项造成的经济损失,基于疾病成本估算相当于国内生产总值1.2%,基于支付意愿估算则高达3.8%。中国最大的500个城市中,只有不到1%达到了世界卫生组织推荐的空气质量标准,世界上污染最严重的10个城市中,有7个在中国[1]。

长期以来,解决环境问题被看成是一个技术问题[2],但随着环境污染带来的社会问题与日俱增,加之大众传媒,如报纸、电视、网络对环境问题的报道增多,中国学者仲秋等研究发现:公众的环境意识已发展到被大众传媒建构的阶段[3]。人们开始认识到改善环境状况需要公众的主观努力,而努力的前提是需要引起社会成员的注意,有一定的环境关心(environmental concern)。用社会学的理论与方法研究异质群体的环境关心是否不同,可以更加有针对性地进行环境知识教育、落实环境政策;对某一环境问题产生关心的背后,可能存在收益群体和受害群体,社会成员的环境关心也可能受历史文化、社会结构的因素影响,因此研究社会公众的环境关心既有现实意义也有理论意义。

一、文献概述

有关环境关心的研究已经进行了三四十年,在近期更是成为一个比较热门的研究领域,有研究认为环境关心是稳定的并且广泛地存在的,但是在梳理文献的过程中,笔者发现国内外的相关研究,没有对环境关心、环境态度(environmental attitudes)、环境看法(environmental worldviews)、环境行为(environmental behavior)和环境行动(environmental actions)做出清晰地区分。国外学者Schultz等认为环境关心没有一个为广大学者普遍认可的操作化定义。然而,国外学界依然较多的使用环境关心作为一个比较宽泛的概念,来指涉与环境有关的看法、知识、行为、态度等。国内学界以学者洪大用为代表,也使用环境关心的概念。本文使用的环境关心的概念,指人们意识到并支持解决涉及环境问题的程度以及个人为解决这类问题而做出贡献的意愿。这个概念同时也是NEP环境关心量表的修正者Dunlap和Jones所提出的定义[4]。

围绕环境关心主要有三个方面的研究:第一方面是发展关于环境关心的操作定义,突出的成果是发展了新生态范式量表作为考察环境关心的重要指标;第二方面是分析个人层次的人口学特征、社会、经济因素差别对环境关心的影响,具体来说,如年龄、性别、收入、党派、受教育年限、居住地等因素;第三方面是将环境关心与环境友好行为连接起来,用环境关心对环境行为做一个预测[5]。Bamberg和Schmidt认为环境行为需要适宜的机会和激励的结构,Best等学者提出环境关心与环境行动之间有正相关的关系。本文立足于上述的第二个方面,利用世界价值观调查(World Values Survey)2007年的中国数据,分析什么因素可能导致公众环境关心的差异。

二、研究假设

现有的对于环境关心的影响因素的研究,主要包含两个大的方面:一是个人层次因素,如收入、年龄、性别、受教育情况等;二是宏观层次因素,如国家经济发展水平、人均GDP等。具体的研究包括不同国家之间的比较和同一国家中不同地区的比较。

西方学者如Franzen的研究从宏观的角度,显示财富的增长会带来对优质的环境质量的更强的需求,因此预测经济水平发展程度高的国家,更愿意付出经济上的牺牲去保护环境。从个人层次来说,高经济水平的人比低经济水平的人有更强的公共意识,愿意为更好的环境质量花费更多的资金,其理论解释来自于开发环境同自我收益,与保护环境同自我收益之间的张力关系,不同的富裕程度使得人们在环境关心上有所不同。因为平均来说,相较于富裕程度高的人,富裕程度较低的人没有能力重新分配稀缺的经济资源去达成亲环境的目标,他们首要关心的是自己和家人的生存问题。为了验证这个理论,并不同于Franzen从宏观上的研究,本文拟利用wvs2007年的中国数据,从个人层次上提出:

假设a:家庭收入层次越高,环境关心程度越高。

除了收入可能对环境关心产生影响,年龄、性别、受教育程度也可能对环境关心产生影响。由于在不同的生命周期,人有不同的行为,且不同时期出生的人所受的社会化影响不同,近年来环境问题比较突出,年轻人比年老人可能更多地接受了环境知识教育。故提出:

假设b:年龄越小,环境关心程度越高。

对于两性是否存在环境关心上的差异,不同时期有不同的研究结论,较早的文献表明男性对环境更加关心,因为他们比女性的教育程度更高,获得信息的渠道比女性多,更多地卷入社区议题。但是,晚近的文献结论往往与此相反,认为女性比男性更关心环境,尤其是家里有小孩的女性。基于此的理论解释有两种:一是社会化理论,社会化过程形塑了女性保护、合作的性格,是亲近自然的,形塑了男性竞争、控制的性格,倾向于以对象化的态度对待自然;另一种是社会结构理论,在经济职业结构中,科学技术领域通常为男性所控制,因而男性对技术更加迷信,认为人可以利用技术主宰自然,而女性多从事社会服务类的工作,比较看重健康和安全问题[6]。因此提出:

假设c:女性比男性的环境关心程度高。

受教育程度也是可能会影响环境关心的因素之一,因为受教育程度越高的人可能接受的社会价值观教育越多,越可能将维护大众的利益作为自己的义务,这就包括了保护环境。由此提出:

假设d:受教育程度越高,环境关心程度越高。

有很多学者,如约翰·汉尼根等,从建构论的视角讨论环境问题,建构论接受了主观主义解释学的认知论的相对主义,认为自然知识是受社会情境形塑的建构物[7]。主要关注的是社会问题是如何在社会过程中被建构出来的。一些早就存在的环境问题,是在什么特定的情况下开始引起人们广泛注意的,有的环境问题人们非常重视,有的环境问题得不到人们充分重视,其原因又是什么,这些都是建构论范式研究的问题,建构论者往往认为科研研究者的研究内容、方式、成果可能都会影响大众对环境问题的看法,除此之外,大众媒体对环境的报道也对环境问题的社会建构起了重要作用[8]。仲秋等学者统计了1999—2009年十年间中国31个市级报纸环保关注文章,并与《中国公众环保民生指数》中的“环保关注率”做了拟合,发现2005年是一个中间点,发现自2005年,环保关注从与污染损失密切相关转为了相互背离,环保关注呈现出与报纸关注趋势一致的情况[3]。这就说明,大众传媒可能对公众的环境关心程度产生影响,因此提出:

假设e:越多的接触大众传媒,环境关心的程度越高。

由于本文研究的公众环境关心是指人们意识到环境问题并支持解决环境问题,以及个人为解决这类问题而做出贡献的意愿。因此,将环境关心分为三个维度进行测量,即人们意识到环境问题,与发展经济相比,是否支持优先保护环境,个人为环保做出贡献的意愿。因此假设a、b、c、d、e,各包含三个子假设,即本文共15个假设,即:

假设1:家庭收入层次越高的人,越能意识到环境问题。

假设2:家庭收入层次越高的人,越支持优先保护环境。

假设3:家庭收入层次越高的人,为环保做出贡献的意愿越强烈。

假设4:年龄越小的人,越能意识到环境问题。

假设5:年龄越小的人,越支持优先保护环境。

假设6:年龄越小的人,为环保做出贡献的意愿越强烈。

假设7:女性比男性更能意识到环境问题。

假设8:女性比男性更支持优先保护环境。

假设9:女性比男性为环保做出贡献的意愿更强烈。

假设10:受教育程度越高的人,越能意识到环境问题。

假设11:受教育程度越高的人,越支持优先保护环境。

假设12:受教育程度越高的人,为环保做出贡献的意愿越强烈。

假设13:越多接触大众传媒的人,越能意识到环境问题。

假设14:越多接触大众传媒的人,越支持优先保护环境。

假设15:越多接触大众传媒的人,为环保做出贡献的意愿越强烈。

三、变量及操作化

对于因变量环境关心来说,主要分为以下三个维度:

第一个维度,认识到环境问题的存在,其重要指标应是认为生活的社区和整个世界是否存在环境问题,及其严重程度,具体变量为你认为所居住的社区具体环境问题有:水质问题、空气质量问题、生活污水排放系统问题。世界环境问题有:全球变暖或温室效应、动植物物种减少,生物多样性遭到破坏、江河湖海水体污染。这六个变量对应四个选项:很严重、有些严重、不太严重、一点也不严重,不知道,分别赋值为 4、3、2、1、0,加和汇总,形成因变量1对环境问题的意识程度,因为数值间距离相同,故视为连续型变量运用OLS模型分析,数值越大,越能认识到环境问题的存在。

第二个维度:人们支持解决环境问题的程度,与经济发展相比,是否更加重视环境保护,可以作为衡量的指标。具体的变量认为经济增长和环境保护孰轻孰重,1是环境优先、2是经济增长和就业优先,将是否认为保护环境优先处理成一个二分的因变量,用logistic模型进行分析。

第三个维度,个人为解决环境问题而做出贡献的意愿,是否愿意做经济上的牺牲是衡量个人环保贡献意愿的重要指标。具体来说,相应的变量包括:愿意为环境保护支付自己的收入、缴纳更多的税赋、认为保护环境是政府的事个人不应该出钱,这三个变量对应的也是从完全同意到完全不同意四个选项,前两个问题是正向问题,第三个问题是反向问题,将第三个问题的数值颠倒后,加和汇总,形成因变量3环保贡献意愿,因为数值间距离相同,故视为连续型变量用OLS模型分析,数值越大,环保贡献意愿越强。

对于自变量来说,用收入水平衡量收入,年龄是一个连续变量,为了提取参照群体,将年龄分为六个组,分别是15~24岁、25~34岁、35~44岁、45~54岁、55~64岁、65岁及以上。将性别作为定类变量,用0、1代表,以取得的最高学历表示受教育的程度。而大众传媒主要包括日报、广播、杂志、书籍、互联网等,具体是考察上周被调查者是否通过日报、广播电视上的新闻、杂志、广播电视中的专题报道、书籍、互联网及电子邮件获得过有关国内外的消息,利用过这些渠道,表示接触大众传媒,再与组成环境关心的三个因变量进行分析,以验证假设。

四、数据分析

本文采用软件STATA/SE 12.1,数据来自于世界观调查(wvs)2007年的中国数据部分,其包括了中国大陆的31个省,被调查者的年龄在18~70岁之间,采用PPS抽样,样本为2 015人。

(一)对于因变量1环境问题意识的分析

1.相关分析

为检验上述假设,首先,需要进行变量间的相关分析,自变量家庭收入情况、年龄、性别、受教育程度、接触大众传媒的程度与因变量1环境问题意识之间的关系都显著相关(p=0.000 0),其中年龄与性别与因变量1成负相关,其余自变量与因变量1成正相关。自变量之间不高度相关,相关系数低于0.60,无多重共线性的问题。

2.多元线性回归分析

进行相关分析后,首先对因变量1环境问题意识进行多元回归模型分析:

Y1(环境问题意识)=a+b1X1(家庭收入程度)+b2X2(受教育程度)+b3X3(性别)+b4X4(接触大众传媒程度)+b5X5(年龄)+e

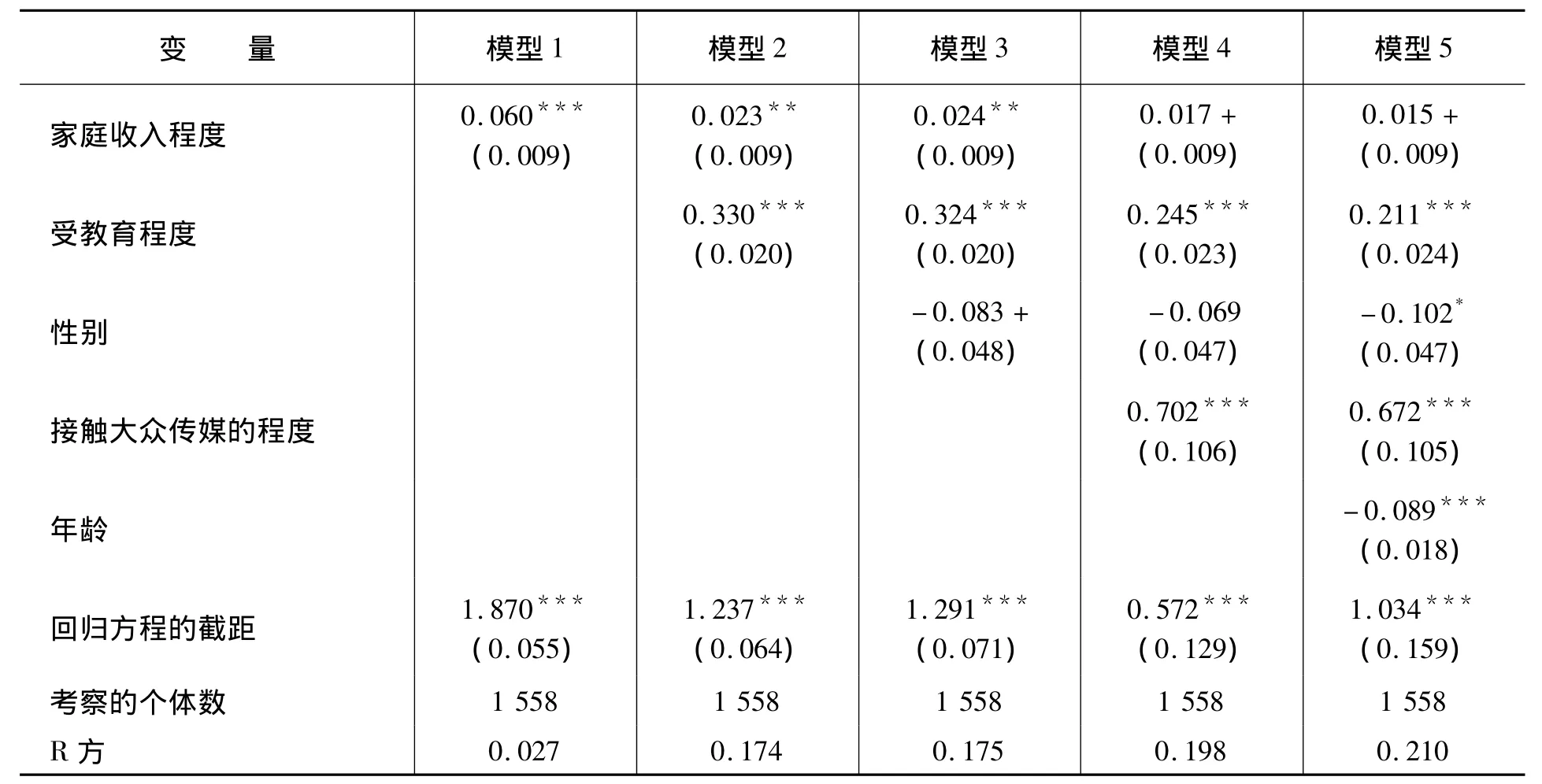

表1是处理完缺失值后,对环境问题意识的多元分析结果,模型1是分析家庭收入对环境问题意识的影响,不考虑其他因素的影响,家庭收入对环境问题意识的影响是显著的,p<0.001,系数为0.06,可以解释掉全部误差的2.7%。

模型2在模型1的基础上,加入了受教育程度的因素,使家庭收入的回归系数有所下降,可见收入与受教育年限间有一定的相互作用,在考虑了家庭收入水平的前提下,受教育程度对环境问题意识的影响是显著的,系数为0.33,p<0.01,模型2可以解释掉全部误差的17.4%。

表1 关于环境问题意识的OLS嵌套模型回归分析

模型3加入性别变量,发现性别对收入程度和受教育程度的影响并不大,在考虑了收入程度、受教育程度后,性别对环境问题意识的影响是显著的,显著性水平为0.1,系数为-0.083,表示男性比女性更具环境问题意识,拒斥了假设7。模型3可以解释掉17.5%的误差。

模型4除了上述三个变量外,考虑了接触大众传媒的程度,这一变量的进入,使得其他三个变量的回归系数有微弱的减小,在控制了家庭收入程度、受教育水平、性别后,接触大众传媒的程度与环境问题意识有显著的线性关系,系数为0.702,也就是说,控制了其他变量后,平均来说,大众传媒的关注程度提高一个单位,环境问题意识水平就能提高0.702个单位,显著性水平达到了0.001,模型四能解释掉全部误差的19.8%。

模型5相较模型4加入了年龄变量,控制其他变量后,年龄与环境问题意识的关系是显著的,p<0.001,系数为-0.089,表示年龄越大,越缺少环境问题意识。即年龄越小的人,越能认识到环境问题,支持了假设4。考虑到了本文提出的全部五个自变量对环境问题意识的影响,最终可以解释掉全部误差的21%,家庭收入程度、受教育程度、性别、受大众传媒影响程度、年龄这五个变量对环境关心程度的影响都是显著的,系数分别为 0.015、0.211、-0.102、0.672、-0.089。因此,回归方程可以写成:

Y1(环境意识)=1.034+0.015X1(家庭收入程度)+0.211X2(受教育程度)-0.102X3(性别)+0.672X4(接触大众传媒程度)-0.089X5(年龄)+e

可见,在控制了其他因素不变的情况下,家庭收入程度越高,环境意识程度越高,也就是越能意识到环境问题,支持了假设1。同样地,受教育程度越高,越能意识到环境问题,支持了假设10;接触大众传媒的程度越高,越能意识到环境问题,支持了假设13。

(二)对于因变量2是否支持优先保护环境的分析

对于因变量2,即与发展经济相比,选择优先保护环境,只与接触大众传媒的程度这一个自变量呈正相关,显著性水平为0.1,其余变量间缺乏显著关联,但因为有研究表明家庭收入情况、年龄、性别等会影响人是否选择优先保护环境、解决环境问题,基于此,还是有必要将其他自变量继续放入模型中。由于因变量2是否支持优先保护环境是一个二分变量,故采用logistic模型。

表2中的值为风险比和系数检验的p值,考察个体数为1 206人。

表2分别将自变量家庭收入程度、受教育程度、性别、接触大众传媒程度与年龄放入模型中,发现相比较而言,只有大众传媒对支持优先保护环境有显著的影响,且由风险比可知,平均来说,接触大众传媒的程度多增加一个单位,选择优先保护环境的概率就提高54%,显著性水平为0.1。验证了假设14:越多接触大众传媒的人,越支持解决环境问题。

其他四个自变量家庭收入程度、受教育程度、性别、年龄对因变量是否优先保护环境的影响都不显著,拒斥了假设2:家庭收入层次越高的人,越支持先解决环境问题;拒斥了假设5:年龄越小的人,越支持先解决环境问题;拒斥了假设8:女性比男性更支持解决环境问题;拒斥了假设11:受教育程度越高的人,越支持先解决环境问题。

表2 关于影响是否支持优先保护环境的Logistic嵌套模型分析

(三)对于因变量3环保的贡献意愿的分析

1.相关分析

因变量3为环境的贡献意愿,即为了保护环境愿意在经济上多做一些牺牲,其与自变量家庭收入程度、受教育程度、接触大众传媒的程度呈显著正相关(p=0.000 0),与年龄和性别没有相关关系,因此推翻了假设6和假设9,年龄、性别也不再放入因变量3的OLS模型中。自变量之间不高度相关,相关系数低于0.60,无多重共线性的问题。

2.多元线性回归分析

由于相关分析已经剔除了年龄和性别变量,因此只考虑家庭收入程度、受教育程度、接触大众传媒程度对环境贡献意愿的影响。采用OLS多元模型线性回归进行分析,回归方程为:

Y2(环境贡献意愿)=a+b1X1(家庭收入程度)+b2X2(受教育程度)+b3X3(接触大众传媒程度)+e

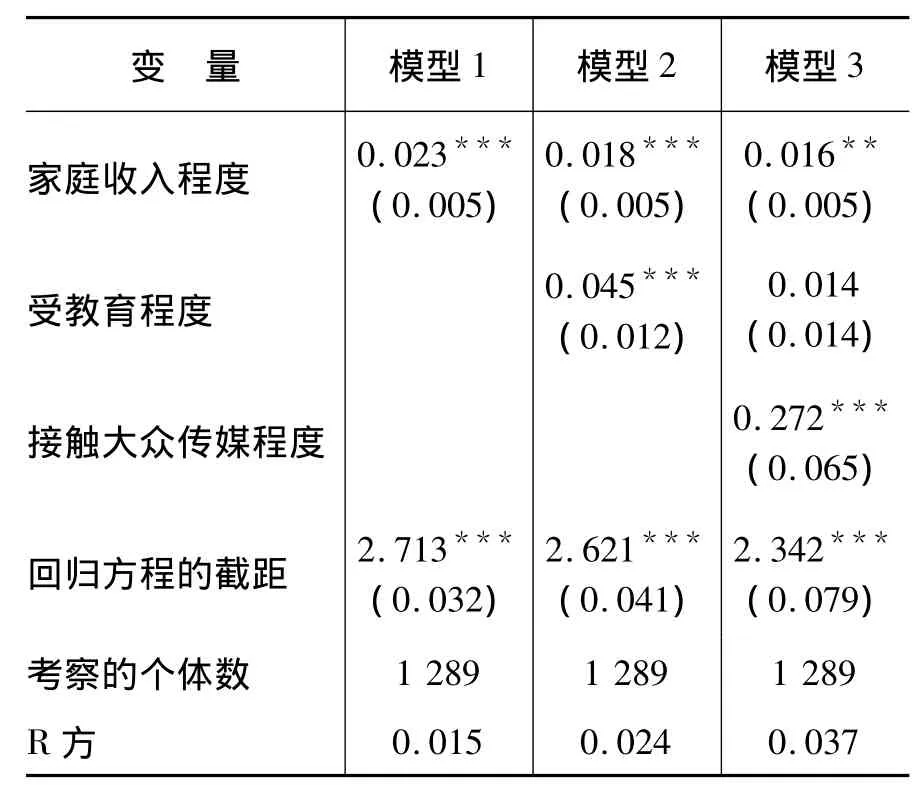

从表3可以看出,在不考虑其他因素的情况下,家庭收入程度、受教育程度和接触大众传媒的程度都对环境贡献意识有显著的影响,但在模型3中引入了接触大众传媒的程度,使得受教育程度失去了显著性,预测的意义不大,说明接触大众传媒的程度与受教育程度之间有一定的相互作用,受教育程度对环境贡献的影响可能依赖于接触大众传媒的取值,由于这与本文关心的问题不同,暂不做讨论。在剔除了不相关的因素并考虑了因素间的相互作用后,家庭收入程度与接触大众传媒程度对因变量仍有显著影响,显著性水平为0.01和0.001。拟合方程为:

Y2(环境贡献意愿)=2.342+0.016X1(家庭收入程度)+0.272X2(接触大众传媒程度)+e

表3 关于环保贡献意愿影响因素的OLS回归嵌套模型

家庭收入程度与接触大众传媒的程度对环境贡献的影响都是正向的,接触大众传媒程度对环境贡献意愿的解释力更大一点,在控制了其他因素不变的情况下,平均而言,接触大众传媒的程度增加一个单位,环境贡献意愿增加0.272个单位。故验证了假设3:家庭收入层次越高的人,为环保做出贡献的意愿越强烈;验证了假设15:越多接触大众传媒的人,为环保做出贡献的意愿越强烈;拒斥了假设12:受教育程度越高的人,为环保做出贡献的意愿越强烈。

五、发现与总结

本文依照环境关心的定义,将对环境关心的分析分为了三个维度,用了三个因变量分别测量,即对环境问题的认识程度、支持解决环境问题的态度(是选择牺牲环境、优先发展经济,还是选择牺牲经济、优先保护环境)、对环境的贡献意识,自变量为家庭收入程度、受教育程度、性别、年龄、接触大众传媒程度,用OLS嵌套回归模型和Logistic回归嵌套模型进行分析后,验证了假设1、假设3,拒斥了假设2,说明家庭收入层次越高的人,越有环境问题意识,越愿意为享受好的环境付出更多金钱,但不一定同意要冒着牺牲经济发展速度和增加失业的危险,来优先保护环境。不能说明家庭收入层次越高,环境关心程度越高,拒斥假设a。验证了假设4,拒斥假设5、假设6,说明年轻人的环境问题意识较强,但不支持牺牲经济发展速度与增加失业,来优先解决环境问题,相较年长的人,年轻人并不具有更强的环境贡献意愿。不能说年龄越小,环境关心程度越高,故拒斥假设b。由于拒斥了假设7、假设8、假设9,说明女性不比男性更能意识到环境问题(因变量1)、支持先解决环境问题(因变量2),为环保做出贡献的意愿也不比男性强烈(因变量3)。因此,女性不比男性有更强的环境关心程度,故拒斥了假设c。验证了假设10,拒斥了假设11、假设12,说明受教育程度越高的人,越能意识到环境问题,但数据没有支持受教育程度越高的人,越支持先解决环境问题及更强的环境贡献意愿。因此,拒斥假设d,不是受教育程度越高,环境关心程度越高。

数据支持了假设13、假设14、假设15,说明越多接触大众传媒的人,越能意识到环境问题,支持优先解决环境问题,为环保做出贡献的意愿也更加强烈,换句话说,接触大众传媒的程度,对三个因变量都有正向的显著影响,故接受假设e:越多地接触大众传媒,环境关心的程度越高。这个结论支持了环境建构论的观点,不同于环境实在论,环境建构论认为环境意识的提高不需要环境问题真正增多,只需要人们提高对环境问题的重视。现实生活中,不是所有“现象”都能变成“问题”,在人与人的互动中哪些“现象”被上升为“问题”,背后的动因是什么,什么样的人可以将“现象”定义为“问题”,形成的这些“问题”又如何对人产生影响。这一系列过程是社会的建构过程,也是环境意识的建构过程。科学家与大众传媒是现代社会知识的重要来源者,也是重要的“问题”定义者,一些人可能认为某些环境现象对其有危害,损害了他的利益,为了保护被某些环境现象损害的权益,他首先需要证明该现象存在“危害”,这需要寻求科学家、大众传媒、政府机关的力量,将他认为存在“危害”的环境现象定义为环境问题,在这之前,他要与其他寻求定义力量的人展开竞争,并与问题的定义者产生互动,定义者同样也会衡量进行某个“问题化”工作可能带来的利弊后果。根据互动结果的不同,一些特定的环境现象被定义为环境问题,通过大众传媒报道、科学知识发表、政府布告等使更多的人对该环境问题有了意识,支持解决存在“危害”的环境问题,为了避免自己的权益被极大的损害,甚至愿意多缴纳一些税费进行环境保护。如果一个人没有接触到问题定义者的知识传播渠道,也就无法意识到某环境现象已被定义成环境问题,那他就无法产生问题意识,就谈不上为此问题的解决做什么贡献。这也就说明了为什么接触大众传媒的程度越高,环境关心水平越高。

除此之外,在今后的研究中,除了上述根据一个自变量对不同因变量影响的总结分析,还可以根据不同自变量对一个因变量的作用进行再挖掘,比如家庭收入程度低、受教育水平低、较少接触大众传媒的年长者可能环境问题意识比较单薄,今后如果希望提高公众的环境意识水平,可以重点面向这部分人群。

[1] 张庆丰,罗伯特·克鲁克斯.迈向环境可持续的未来——中华人民共和国国家环境分析[M].北京:中国财政经济出版社,2012:46.

[2] 洪大用.试论环境问题及其社会的阐述模式[J].中国人民大学学报,2002,(5):58.

[3] 仲秋,施国庆.大众传媒:环境意识的建构者——基于十年统计数据的实证研究[J].南京社会科学,2012,(11):63-67.

[4] 洪大用.环境关心的测量:NEP量表在中国的应用评估[J].社会,2006,5(26):71-92.

[5] 洪大用,卢春天.公众环境关心的多层分析——基于中国CGSS2003的数据应用[J].社会学研究,2011,(6):154-170.

[6] 洪大用,肖晨阳.环境关心的性别差异分析[J].社会学研究,2007,(2):111-135.

[7] 赵万里,蔡萍.建构论视角下的环境与社会——西方环境社会学的发展走向评析[J].山西大学学报:哲学社会科学版,2009,32(1):8-14.

——与非适应性回归分析的比较