基于数字文化遗产的用户参与平台问题探讨*

程文艳

(燕山大学图书馆,河北秦皇岛 066004)

基于数字文化遗产的用户参与平台问题探讨*

程文艳

(燕山大学图书馆,河北秦皇岛 066004)

论文对基于数字文化遗产的用户参与平台问题进行了探讨,梳理并总结出NLNZ、KH、Europeana等国外基于数字文化遗产的用户参与模式特点,并进一步提出了基于八个组成要素的数字文化遗产用户参与平台框架,最后从适应授权、鼓励和激励、构建信任管理三个方面对数字文化遗产用户参与平台的构建进行了重点关注。

数字文化遗产 用户参与社会环境 参与技术

1 引言

近几年,数字文化遗产的收集呈现出巨大的增长势头,人们已建立了不同类型的在线文化遗产资源。文化遗产机构一直在探索吸引用户和促进其提供有意义和增值内容的机会。如何建立成功的、可持续性的数字文化遗产收藏,需对文献、技术和用户交互有着更多的理解。

社会发现系统、社交网络与Web2.0技术一直是近年来迅速增长的社交媒体与用户所感兴趣与关注的中心。支持这些技术的文化遗产机构(cultural heritage institution, CHI)已预示了其未来的模式,其文化遗产数字信息服务正在向动态、可沟通和参与方面逐步发展。

另外,数字文化遗产的用户参与模式亦从单向、集中信息传输的网络模式向以“参与架构”为特点的Web平台转变,Web平台面向用户提供了一个更具参与性的模式,通过集体智慧、赋予用户权力,促进了用户在数字文化遗产信息的更多互动。

2 基于数字文化遗产的用户参与模式

数字文化遗产的参与用户置身于社会技术网络中。社会发现系统、社交媒体和Web2.0活动等参与式技术的实施可能会潜在地导致用户所产生的文化遗产内容创新或基于用户的服务创新[1],这是一个涉及信息生态系统的演变过程,需要持续的合作与协商来保持其自身价值[2]。Carminet和Fisher[3]提出可将数字文化遗产参与情况视为社会-技术环境来进行研究;Fisher[4]还进一步指出可基于元设计视角建设社会-技术环境下的数字文化遗产2.0的参与式文化。

笔者对一些数字文化遗产的国外用户参与模式进行了调研,研究发现:新西兰国家图书馆(National Library of New Zealand, NLNZ)除建设了新西兰数字文化遗产主网站[5]外,还利用Flickr 等Web2.0技术专门搭建了面向公众开放的新西兰数字文化遗产2.0平台。由新西兰社区伙伴基金(CPF)支持的Kete Horowhenua(KH)专门针对该地社区的需求,基于wiki和虚拟社区等技术建立了非常广泛和包容性的“文化遗产”网站[6],实质上是为社区用户自我管理和监控的一种数字文化遗产资源参与平台。2008年由信息协会和媒体欧盟委员会发起的 Europeana 欧洲数字图书馆、博物馆和文档一体化门户网站[7],除了为用户提供包括照片、绘画、声频、地图、手稿、书籍、报纸等在内的700多万份数字收藏外,还采用第三方平台技术——PATHS系统[8],允许用户对数字文化遗产进行共享和标记,实现了文化遗产的交流和互动。

2.1 Commons用户参与模式

新西兰最优秀的文化遗产机构之一——新西兰国家图书馆,除建设有新西兰数字文化遗产主网站外,还采用了Web 2.0技术展示其海量遗产材料的CHI。该平台采用了众所周知的Flickr应用程序和标签、社交网络的混搭技术,在效率和成本效益方面也具有一定优势。允许用户利用第三方社会化媒体平台——照片分享网站Flickr来直接对藏品进行批注和发表评论,既拓宽了文化遗产资源内容,又提高了CHI的机构形象。

2008年,NLNZ和美国国会图书馆一起联合推出了试点项目“Commons”,旨在满足对来源于文化遗产机构图像进行特殊处理的需求。NLNZ Commons平台采用了一种特殊的“不可知的版权限制(no known copyright restrictions)”许可方式,以方便CHI收藏材料的在线发布。“不可知的版权限制” 许可方式意味着NLNZ认为此图像的版权或者已过期,或者没有版权限制,NLNZ对图像使用中的任何侵犯版权行为不负责任。2013年12月的Flickr统计数据表明,Commons拥有56个CHI所提供的200,000多份图像文件,其中有超过130,000的评论都是用户添加的,这些评论代表了众多用户的参与性和提供反馈的积极性。NLNZ管理员还对Flickr照片保持了经常的干预性管理,通过利用照片条款的描述空间和评论意见来鼓励用户去积极思考、咨询问题、添加信息和讨论这些照片与文化遗产相关的主题。

当然,Commons项目拥有良好的合作伙伴、明确的目标任务和早期的用户社区,并且努力打造出一个文化遗产资源共享的实践基础,但Commons项目还需要进一步的严格管理,如在对待用户的正确意见反馈方面,NLNZ做得还不够及时,只是偶尔会关注Commons上所发表的评论;另外,部分用户添加的注释内容也往往是不充分和肤浅的,虽然并非完全没有价值,但还需吸引及引导用户创造出可使文化遗产内容增值的贡献。

2.2 Kete Horowhenua用户参与模式

Kete Horowhenua (KH)是新西兰Horowhenua区图书馆于2007年推出的一个社区级社交媒体项目,由新西兰政府国家数字战略开发的CPF资金所支持。KH专门针对当地社区的需求,即主要是为了服务于相对较小的目标受众,但其实质上是提供了wiki风格的文化遗产资源数字图书馆。

KH提供了非常广泛和包容性的文化遗产内容,并刻意保持其灵活性,包括简单的百科全书式故事、小地方的历史出版物、杂志文章、个人回忆录、照片、音频、视频、家谱和事件报告等文件。任何人可通过注册成为会员上传内容,所需要的只是一个姓名和电子邮件地址,并允许别名。

KH 允许用户添加注释、添加评论、参与话题讨论,提供了非常丰富的系列在线教程、指令规则。KH的管理采用了开放式的方法来鼓励会员、促进网站发展;同时还提供了抑制不良影响的内部规则列表,其目的是为了“帮助大家享受参与KH”,从而避免社区数字信息和用户贡献内容上的安全隐患。KH的管理权限控制虽同时具有制度上的自我约束及行政上的CHI参与,但其wiki风格则进一步推进了网站的民主化,使其成为会员积极参与的理想文化中心。

2.3 Europeana用户参与模式

由欧洲数字图书馆基金会负责监督与执行、欧盟委员会和各成员国提供资金支持的Europeana项目于2008年11月20日正式向全球互联网用户开放,通过访问Europeana网站即可免费获取近千万的书籍、地图、录音、图片、档案、油画和电影资料。Europeana项目在体现欧洲文化的丰富性基础上,还利用多样化的媒介手段来改变传统的传播方式,可提供照片、报纸、信件、录音带、唱片、广播、电影和新闻影片等多种不同的媒介服务,提高了欧洲历史文化的传播效果。

另外,Europeana项目还利用基于PATHS系统和web2.0技术创建了个人空间、虚拟社区和合作伙伴等多个用户平台,分别提供独立的信息学习及互动空间,创建一个完善的信息共享与思想开放的交流环境,进而激发用户对欧洲历史文化遗产共享活动的热情。

PATHS系统提供了标准的词汇支持检索、层次化主题结构和关键词云可视化表示。用户可将主题或关键词的检索集合保存至其个人空间,亦可将这些检索集合组建成一个与大家分享的路径。交流和互动已成为PATHS系统的核心思想,并借助于web2.0技术实现了用户共享和标记,实现了文化遗产的交流和互动。

3 基于数字文化遗产的用户参与平台特点

通过对NLNZ、KH、Europeana 等数字文化遗产用户参与模式的梳理与分析,发现数字文化遗产用户参与平台应具有如下特点:

3.1 集社会环境与技术环境于一体

(1) 集合了多种信息的社会化环境

数字文化遗产用户参与平台的影响要素不仅涉及到其搜索的相关信息,也涉及到检索者和受自然、社会、技术、文化、政治、经济、情感和信息等各种因素影响的信息环境。《文化、遗产及保护》一书第四章的作者Crouch曾指出,“文物与遗产特性通过相互关系得以社会化体现[9]”。文化遗产机构将数字信息、文化作品、图像和文物等嵌入一个开放和广泛的平台范围内可强化知识是集体智慧和集体行为的这一思想。

(2) 支持聚集、整合的动态技术环境

数字文化遗产用户参与平台可使人们从不同层面和不同角度来参与和理解,而不只是单纯的内容线性浏览,其未来呈现出非常大的吸引力。因此,随着数字文化遗产内容的迅速增长、合作成果的不断涌现及用户越来越追求丰富的、有意义的内容寻找,支持聚集、整合的技术正变得越来越重要,它可使系统作为统一门户提供分布式环境下资源整合的集成利用。Clifford Lynch在2002年曾说过,“在数字平台中材料的聚合力量高于其各部分的总和力[10]”,最重要的方式就是创建可使内容互动、有意义与增值的动态环境。

3.2 实现参与技术的有机整合

文化遗产机构如何应对机遇和挑战?其中心原则就是要理解、掌握用户参与的数字文化遗产平台中社会方面和技术方面的整合。正如2006年Berners-Lee 等所言[11],链接理念在宏观尺度上通过具有自然特性的交流结果支配着网页及其使用,且交流中的网络利用是受规则、规章和惯例所支配的人际交互系统中的一部分。Web2.0在社交方面走在前沿,而社会发现系统和社交网络则提供了参与和合作的环境,并不只是一个打包软件,优势在于社会发现系统和社交网络所具有的灵活性以及其所提供的潜在的、以用户为驱动的适应性。

数字文化遗产用户参与平台是一个可促进利用人们的集体智慧、通过授权丰富用户经验的平台。它包括要充分信任用户和利益相关者,将他们作为潜在的合作开发者、推动者和共同策展人。因此,高效的、可持续发展的、用户参与的数字文化遗产平台取决于技术方面和社会方面(包括社会结构、文化背景和人类行为)的成功整合与均衡,NLNZ、KH、Europeana 的用户参与模式也提醒我们应关注用户参与平台框架的进一步推动问题。

3.3 提供可持续发展的参与式文化

数字文化遗产用户参与平台融合了收藏中不同利益相关者团体与个人的贡献内容,这些衍生信息将成为数字文化遗产收藏资源的一部分,这一变化导致参与式文化的产生。Fisher 曾说过[12],参与式文化通过网络会话、支持个性化思想,并鼓励诠释。数字文化遗产参与平台需要一个不断发展的参与式文化,从而对社会创新作出潜在贡献。例如,用户可成为内容或文本信息的提供者,随着时间的推移,他们可能会有助于社会公约、政策及其它影响数字文化遗产用户参与平台的整体设计和运作的进一步发展。

图书馆可通过与相关机构共建的方式来丰富包括中国家训等代表历史资源和文化特色的数字文化遗产在内的地方历史资源信息。工作人员在获取用户贡献后,可及时维护网站、修改故事,将其添加到核心收藏中。

当然,用户参与平台中的参与式文化所带来的组织、文化框架,要求参与的用户应通过授权才能利用相应工具、方法和流程为社会-技术环境的发展作出贡献。

4 构建数字文化遗产用户参与平台的思路

目前在如何设计、管理和维持一个有效的数字化文化遗产用户参与平台方面,还缺乏明确的指导方针及可借鉴的框架[13]。在这种情况下,用户和利益相关者的反应没有被重视,同时也实现不了文化遗产的增值。因此,设计一个有效的可用框架来指导数字文化遗产参与平台的设计与管理是非常有必要的。

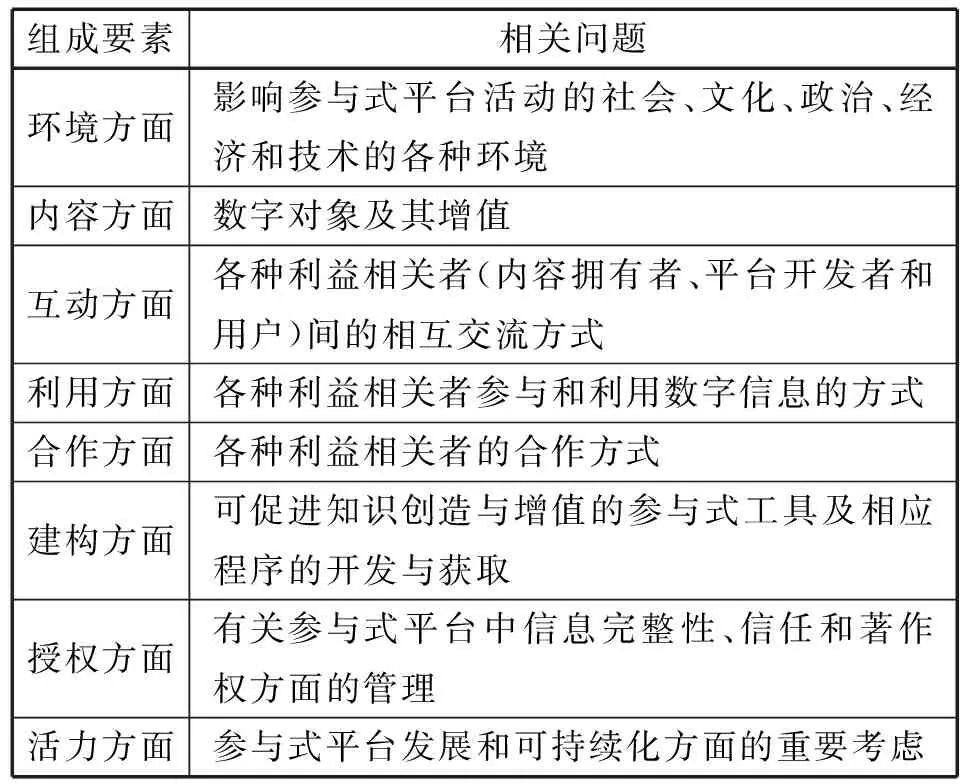

在数字文化遗产用户参与平台特征的思想指导下,研究提出了基于八个组成要素的平台框架,详见表1。框架组成要素所涉及的相关问题可使数字文化遗产参与平台始终保持为动态性和可持续化,这也是框架设计中必须考虑的重要内容。

表1 平台框架

这些组成要素是为了能够将数字文化遗产用户参与平台转换为一个动态、利益相关者的社会-技术环境平衡所应考虑的基本问题。研究框架说明了所要关注的重要社会-技术环境因素。这些组成要素旨在帮助研究人员对数字文化遗产用户参与平台的功能空间进行定位,并转换到一个动态、可持续发展的知识领域。

需对数字文化遗产用户参与平台的设计或转变的个案进行评价。每个数字文化遗产参与平台的设计、转变与评估应是唯一的和可定制的,因为每个参与平台都置身于其自身的社会政策、特征和社会需求所限定的背景中

平台框架除可作为一种研究工具使用之外,还可被数字文化遗产用户参与平台的开发者与管理者采纳为将参与平台转换为动态的、可持续的知识系统的“情境设计空间”。

框架中的组成要素都是数字文化遗产用户参与平台在发展过程中所需持续考虑的因素。每个要素下所给出的相关问题都依次归属于社会-技术环境因素中社会、技术变化的估价和协同进化。为了保持用户参与平台的动态性、相关性和价值性,在开发和维护中必须考虑到这些问题。重要的是要了解趋势、目标、任务和反馈的变化,并作出妥善应对。

Dobratz曾说过[14],某种程度上,数字化资料的完整性既与权利和其他法律问题的妥善管理有关,又与数字平台的管理和可信度有关。从技术和用户的角度来看,内容的可用性、完整性、真实性和可解释性是构建任一可信任的数字资源平台的基石之一。因此,一个值得信赖的数字文化遗产用户参与平台框架必须涵盖授权要素。

框架中的内容是通过选择性诠释来给出。利用、合作与建构则是不同利益相关者间在信息收集与处理过程中要积极传递与反馈的一个必要步骤,突出了平台考虑各种利益相关者在内的重要性。对于数字文化遗产用户参与平台的发展以及设计和承建者的合作来说,互动与活力方面是最为关键的。基于这些合作与活力,现有的平台框架设计可能会受到支持新技术和新制度框架的挑战。

5 用户参与平台建设需关注的重点内容

5.1 促进合作和发展:适应授权

以社会-技术环境为主体的数字文化遗产用户参与平台既关注了软件适应性,如最终用户开发,又考虑了作为整体的系统或环境的发展适应性。包括用户在内的利益相关者可同时为内容与环境建设、软件设计及社会-技术环境中的社会习俗、文化、结构、过程和组织规则的演变等做贡献。因此,数字文化遗产用户参与平台的框架支持多种不同角色间的相互转变,实现了平台或环境的合作与适应。因此,用户参与平台对那种可使数字文化遗产具有活力和可持续性的适应授权来说是大有用处的。

各种角色都需在数字文化遗产的内容、环境和其他方面的协同开发方面实现有效共享。用户可在标记、组织和呈现信息上提出自己的想法,以及数字文化遗产的管理者可实施这些想法,并建议用户可通过自身的熟练掌握来实现进一步的改善。合作和互相学习是数字文化遗产技术设施和社会系统不断适应和进化发展的基础。

数字文化遗产用户参与平台为参与者提供了可促进合作和不断发展的社会-技术环境的相关工具和方法,从而保持其数字文化遗产的珍贵性和可用性。

5.2 推进参与:鼓励和激励

图书馆有必要采取一些可推进数字文化遗产用户平台参与动机的措施,包括开展一些可使用户产生社区归属感之类的活动,也可吸引那些愿意与他人共享的慷慨人士来贡献力量。

在鼓励进一步参与和持续方面,图书馆需出台确保用户其贡献能得到承认与重视的相关政策,而不仅仅是视其为简单的闲聊;许可参与者一些诸如技术解决方案的部分拥有权之类的权力等;这些都是达到鼓励数字文化遗产平台持续进化发展这一内在目的的有力措施。

其他的推进手段还包括:可出台奖励用户参与和有益贡献的激励方法,如向其发放增值贡献感谢证书等。奖励不需要用金钱来确认,赞誉、贡献影响的大力认可都可作为有力的推进因素。研究框架面向所有的参与者提供了在鼓励与激励机制方面作出贡献的机会,例如同行评议、贡献排行榜和提出改善数字文化遗产平台方面的建议。

5.3 实现可持续化参与:构建信任管理

可持续化的用户参与将在很大程度上依赖于相互尊重、信任和社区归属感。信任的构建是双方面的:利益相关者要相信数字文化遗产用户参与平台是一个想要贡献的、有意义的环境;而数字文化遗产用户参与平台也同时需要用户对其服务保障的信任。

为了保证平台和用户、利益相关者能从有益的、增值的用户贡献中受益,要确保用户贡献的创新数字信息质量这一点很重要。图书馆可结合以下三个手段来管理参与者和增进信任:(1) 制订参与者行为准则;(2)制订用户贡献内容的质量指导方针;(3)及时删除或纠正错误信息。协调好利益相关者、参与者和各相关机构间的相互理解与合作,平衡并适当整合一些意见争论点。当然这需要参与者和相关机构来共同开发适当的政策、程序和机制来予以支持。

研究将数字化文化遗产作为一种社会-技术环境来进行了考虑,社会-技术环境是确定性结构和技术层面的整合,同时也包含了社会层面的变化。研究框架为所有利益相关者在社会-技术环境下的参与及可持续化的参与式文化的发展提供了支持。图书馆未来将重点关注如何利用社会发现工具与潜在的参与者打交道,并进一步鼓励数字文化遗产的可持续化参与问题。对数字文化遗产的研究仍需要大量的工作来进一步完善用户参与式平台相关的建设问题,并用来指导数字文化遗产用户参与式平台的设计与完善,使之成为社会-技术背景下具有动态性、相关性和价值性的系统。

〔1〕 Sundbo, Jon; Toivonen, Marja. User-based innovation in services[M].Cheltenham:Edward Elgar Publishing Limited, 2011

〔2〕 Nardi, B.; O'Day, V. L. Information ecologies: Using technology with heart[M].Cambridge:The MIT Press,2000

〔3〕 Carmine, S. P.; Fisher, G. Design, adoption, and assessment of a socio-technical environment supporting independence for persons with cognitive disabilities[C]//Proceedings of the 26th Annual SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems, 2008:597-606

〔4〕 Fisher, G.. Designing socio-technical environments in support of meta-design and social creativity[C]//Proceedings of the Conference on Computer Supported Collaborative Learning,2007:1-10

〔5〕 新西兰国家图书馆数字文化遗产[EB/OL].http://digitalnz.org/.[2014-05-31]

〔6〕 Chern Li Liew. Participatory Cultural Heritage: A Tale of Two Institutions' Use of Social Media[EB/OL].http://www.dlib.org/dlib/march14/03contents.html.[2014-05-31]

〔7〕 欧洲数字图书馆、博物馆和文档一体化门户网站[EB/OL]. http://www. europeana.eu/.[2014-06-06]

〔8〕 Mark Hall, Eneko Agirre, Nikolaos Aletras, et al.PATHS - Exploring Digital Cultural Heritage Spaces[J].Theory and Practice of Digital Libraries, 2012, 7489:500-503

〔9〕 Waterson, E. ;Watson, S. Culture,Heritage and Representation: Perspectives on Visuality and The Past[M]. Burlington:Ashgate Publishing Company,2010,57-74

〔10〕 Lynch, Clifford. Digital collections, digital libraries and the digitization of cultural heritage information[J].Microform & Imaging Review, 2002,31(4):131-145

〔11〕 Berners-Lee, T.;Hall, W.;Hendler, JA.; et al. A framework for Web Science[M].Hanover: Now Publishers Inc., 2006

〔12〕 Fisher, M.;Twiss-Garrity, B.A. Remixing Exhibits: Constructing Participatory Narratives With On-Line Tools To Augment Museum Experiences[EB/OL]. http://www.archimuse. com/mw2007/papers/fisher/fisher.html.[2014-05-31]

〔13〕 Chern Li Liew.Towards dynamic and evolving digital libraries[J].Electronic Library,2014,32 (1): 2-16

〔14〕 Dobratz, S.; Schoger, A.Trustworthy digital long-term repositories: the nestor approach in the context of international developments[J].Lecture Notes in Computer Science, 2007,4675:210- 222

Discussion on Construction of User Participation Platform of the Digital Cultural Heritage

Cheng Wenyan

The article discusses the construction of users participate models on the digital cultural heritage, sums up the characteristics of users participate models, further presents a platform framework with the eight elements, and concerns about the construction from empowerment for adaptation、motivation and incentives、construction of trust management at last.

Digital cultural heritage;Users participation;Social enviroment;Participatory technology

2014年度河北省科学技术研究与发展计划软科学计划项目(社会发现系统及其对我国古代家训的阅读影响研究,项目编号:14455307D)。

G250.78

A

程文艳(1969年出生),女,汉族,研究馆员。2007年毕业于中国科学院文献情报中心,工作单位为燕山大学图书馆,从事信息咨询工作。主要研究方向为信息资源管理,发表论文20余篇。