寻求缓解习作教学事倍功半的“药方”

——因“地”制宜构建习作单元的尝试

安静,王家伦

(苏州大学文学院,江苏苏州215006)

寻求缓解习作教学事倍功半的“药方”

——因“地”制宜构建习作单元的尝试

安静,王家伦

(苏州大学文学院,江苏苏州215006)

小学习作教学的现状可以用“事倍功半”来形容。究其本质,教材体例和编写不周是外部原因,教师没有用好教材是内部原因。为此,教师应正确处理教材内容和教学内容之间的关系,充分运用教材文本,重新构建习作单元,优化教学效果。

习作教学;教材;构建单元

教材、教辅、课外读物……,说师生手上的习作教学资源“海量”并不过分。但是这些资源过于冗杂和零散,使得习作教学“剪不断,理还乱”。面对这一现状,我们不得不重新审视一下习作教学与习作教材。

一、症状:劳“民”伤“财”,事倍功半

笔者统计了苏教版小学语文五六年级教材中的习作量,大作(指每单元阅读教学之后的“习作”)28次,小作(或称“小练笔”,指思考题里要求“写一写”“写下来”的部分)14次,共计42次。这个数据已经达到并超出课程标准“课内习作每学年16次左右”的规定了[1]33。这些是“显性”的课内习作,我们还有“隐性”的课外习作。基于“应该让学生多读多写,日积月累,在大量的语文实践中体会、把握运用语文的规律”的理念[1]33,大部分教师都会布置学生写周记甚至是日记,制作手抄报,写读书笔记。很多学校还组建了文学社,定期开展征文比赛活动。社会性质的作文活动也如火如荼,比如江苏省苏州市就有一年一度的作文“三大赛事”:“小荷作文比赛”“苏报·蒲公英作文大赛”“城市商报·新蕾作文真情秀”。所以说,综合上述“显性”和“隐性”的习作,再加上单元测验和期末考试中的作文,学生两年的习作总量非常可观。

教师和学生对待习作的态度诚可谓“感天动地”。翻开小学生的作文本,可以看到教师密密麻麻的旁批和总批,有些学校甚至对评语的字数还有规定。大作文一般都要求作前指导一课时,作后讲评一课时。要是再算上个别指导,这个工作量简直难于统计了。如此,使得一些教师谈“作”色变,也使得一些学生提笔作文时“战战栗栗,汗不敢出”,唯恐老师批“重写”。

尽管练得不少,教和学都挺辛苦,但学生的写作能力还是远不理想。特别是进入高年级,写作水平两极分化愈演愈烈。后进生停留在起步阶段,或习作速度太慢,无法在课堂上、考试中完成规定字数的作文;或作文内容贫乏、抒发虚情假意;或不分青红皂白,篇篇都用“三段式”甚至“一段式”……这样的习作教学现状实在是事倍功半,劳“民”伤“财”。

二、病因:内“忧”外“患”,雪上加霜

习作教学产生这种“髙耗低效”的原因是多方面的,我们暂且从教师的维度入手,从“外”“内”两大方面分析。

(一)外:教材体例与编写的遗憾

目前,各个版本的小学语文教材都基于“单元教学”编排法编写。单元教学,指的是以单元为教学基本单位的语文教学活动,它是根据特定的教学目标,从整体出发,统筹安排,以一两篇课文带动,把教读、自读、写作、练习、考查等环节有机结合起来,形成一个不可分割的整体。单元教学,也是以阅读教学为中心环节,尽可能地将读写甚至听说能力的训练安排在一个单元中的教学活动[2]。每一个单元的教学活动中,花费课时数最多的是阅读教学。苏教版教材每单元有4篇左右的课文,1次大作文。如果高年级每篇课文和每次大作文都用2课时完成,即使算上作文前与作文后的各一个课时,那么阅读教学和习作教学的课时比就是4:2。显然,阅读教学“割据”了单元的大半“天下”,习作教学和口语交际教学在事实上处于弱势地位。虽然课标明确指出“语文课程是一门学习语言文字运用的综合性、实践性课程”,通过语文学习,学生应该“具有适应实际生活需要的识字写字能力、阅读能力、写作能力、口语交际能力”,但是教材编写体例和由之决定的课时安排使得这四者很难并驾齐驱。

苏教版教材单元编制依据是人文性的“专题”。这样一来,有些单元的选文和习作不相“匹配”,选文没能发挥在写法上的范例作用。例如五上第五单元有《黄山奇松》《黄果树瀑布》《莫高窟》三篇课文。一看题目,我们就可以把本单元命名为“祖国风光”。前两篇是写景散文,第三篇是说明性文章。姑且不论学生是否能一下子学透这两种文体的表达方式,最令人费解的是,本单元的口语交际是《设计一条公益用语》,而不是《学做小导游》或者《介绍一处风景名胜》。习作是“写一件亲身经历的事情,注意把事情写具体,表达自己的真情实感”,既不是训练状物抒情、移步换景,也不是练习说明事物。这样的单元组合就好比一个大拼盘,将多个毫无关联的菜肴拼凑在一起,试问这样的单元教学怎么能够打通读写听说四个方面呢?

(二)内:教师不辨“教材内容”和“教学内容”

教师没有树立正确的教材观。叶圣陶先生明确指出“教材无非是一个例子”。这一经典论断启示我们“要正确处理课程内容、教材内容、教学内容三者之间的关系。既要看到三者之间的相互联系,也要看到它们的相对独立和分隔”[3]。教材的内容序列和学生的能力发展序列之间不能简单地划上等号,中间需要一个过渡环节,这就是教学内容(如图一所示)。

图一

囿于认知发展的局限性,小学生一般都“只见树木不见森林”,很难自觉地对教材内容“瞻前顾后”以达到融会贯通。如果教师不能主动地、创造性地将教材内容转化成教学内容,苏教版习作“长短结合”“大小结合”的编写策略所预期的效果就会大打折扣。所以,教师应该吃透教材、用好教材,基于课标和年段学情来厘定每一阶段的习作教学内容,而不是以本(教材)为本(本原)。

外有教材本身存在的遗憾;内有教师处理教材缺乏艺术、“零敲碎打”的偏差。习作教学怎能不举步维艰?

三、处方:换个思考角度,建构习作单元

苏教版课文《苹果里的五角星》(四下)启示我们,换个角度思考问题,往往会有意想不到的收获。针对上述习作教学的内忧外患,我们不妨尝试重组教材内容,建构习作单元。

(一)习作单元的含义

笔者仿照单元教学的定义来界定习作单元:基于课标重视读写听说相互联系的理念,根据习作教学的阶段性目标、特定目标,以一次习作题目带动,教师从一册或者几册教材中选择写法一致的课文作为范文,选择主题一致的口语交际话题来练说,最后学生完成习作。

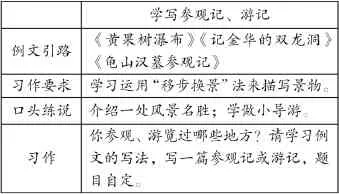

习作单元和传统单元既有共通之处,又有显著的区别:以学生语文学习的难点(习作)为中心任务,听、说、读三者为写做准备。这样的单元对于习作教学而言,目标更加明确,训练重点更加突出。当然,组合习作单元并不影响阅读教学的正常进行,相反还会促进阅读教学。如果说苏教版的主题单元是从“道”出发组合选文,那么习作单元则是从“文”的角度出发。习作单元的“阶段性目标”“特定目标”往往就是学习某一类课文的某一种写作手法。如学生学习移步换景的写法,教师可以《黄果树瀑布》和《记金华的双龙洞》为例文,教读其中一篇,在学习另一篇时学生自会举一反三。这样阅读教学的效率不就提高了吗?

(二)构建习作单元的若干尝试

我们保留苏教版教材的特色,每一个习作单元仍有“例文引路”和“习作要求”,在此基础上稍作调整。“例文引路”除了教材编写的例文,还包括教师选择的课文。在学生习作前加入一个口语交际的环节。“例文引路——习作要求——口头练说——习作”成为四大环节,贯穿每一个习作单元的始末。

下面是笔者以苏教版高年级教材为例来尝试构建几个习作单元,如表1、表2。

表1 学写参观记、游记(原苏教版五下习作4)

表2 写出自然现象的变化特点(原苏教版五下习作1)

高年级教材中共有4次写人作文,分别是五年级上册习作1《写一位老师》、五年级下册习作5《我身边的小能人》、五年级下册习作6《介绍自己喜欢或者崇拜的人》、六年级上册习作6《介绍家乡名人》。综合4次习作要求,笔者尝试组建如表3、表4的单元:

表3 写人(之一)

两个写人的单元按照难度和能力发展等级不同,分为“温故篇”和“知新篇”。“温故篇”里“选择典型事例表现人物”在中年级就开始学习了。高年级再写这一类作文时不能“原地踏步”,要在中年级语段训练的基础上“升级”到语篇上来。如何谋篇布局,这是高年级习作教学的新内容。

表4 写人(之二)

再如,课标第三学段的习作部分明确要求学生能写简单的想象作文。笔者分析教材后发现《寻隐者不遇》(五上)《清平乐·村居》(五上)《游园不值》(五下)《六月二十七日望湖楼醉书》(五下)《晓出净慈寺送林子方》(五下)《如梦令》(六下)《渔歌子》(六下)的课后作业中都有“想象诗词中描绘的情景,先说一说,再写下来”这一类要求。这正是练习想象作文的绝佳材料。苏教版教材的特色之一——“文包诗”恰是想象作文的优秀例文。我们不妨以五上《黄鹤楼送别》为生发点,设计一个想象作文单元。又如,课标还要求高年级学生学写读书笔记,教材五上《滴水穿石的启示》明确要求写读后感。六上《一本男孩子必读的书》、五上《培养良好的学习习惯9》中《读〈给予是快乐的〉》可以选作读后感的例文。教师可以将教材中的名著便览、口语交际、好书推荐等板块有机组合,开发综合性学习活动,以学写读后感为中心任务,融读写听说为一体。

(三)实践的检验

笔者运用自编的习作单元,学生受益良多。部分后进生理解新知、形成技能较慢,教材对自学自悟的要求又较高,所以才有文章开头提到的种种习作水平每况愈下的表现。而习作单元的构建遵循了“一课一得”的理念,实践“一作一得”,不枝不蔓,便于教师手把手地教。笔者所教班级的一位钱同学,原本每次遇到《春游Ⅹ地》都写流水账,而今一年的习作单元训练下来,基本上可以做到移步换景,重点突出了。

复习课使用习作单元,优势更加明显。学生把平时积累下的多个单元笔记、讲义、作文本放在一起,在教师的指导下再次归纳、整理,就形成了一套“民间版”的小学作文体系。复习阶段,只要回顾每单元的要求,再读例文,带着审视的眼光修改自己或者同学以前的作文,“择其善者而从之,其不善者而改之”。最后由教师给每一类习作出一道题,学生选择自己最不擅长的来列提纲、写草稿。这样的复习“轻松一点,胜人一筹”,又一举两得,入选例文的课文也被复习了一遍。笔者比较使用习作单元前后的两次期末考试,作文优秀率提高了20%。

本文提出了构建习作单元的一些思路,但这只是建议,我们可以按照文体、描写对象、修辞手法等等关键词来构建习作单元。随着对教材、教学两者研究的不断深入,从而将课标表述的总目标、阶段目标分解细化、各个击破。习作单元将会成为一剂良药,缓解习作教学事倍功半的症状。

[1]中华人民共和国教育部.义务教育语文课程标准(2011版)[S].北京:北京师范大学出版社,2012.

[2]王家伦,赵黎丽.槃呼唤单元教学的涅(之一)[J].中学语文,2009(11):3-5.

[3]语文科课程论基础[M].第二版.上海:上海教育出版社,2005:47.

On the Methods of Composition Training in Primary Schools:To Build the Practice Unit According to Local Conditions

AN Jing,WANG Jia-lun

(College of Liberal Arts,Suzhou University,Suzhou,Jiangsu 215006)

The present situation of exercise in primary school composition is usually to achieve less with more efforts.The improper mode and compilation of the textbook is the outside factor and teachers'misusage is the inner factor for the phenomenon.Therefore,teachers should correctly process the relationship between the contents in the textbook and teaching contents,and apply the texts in the textbook to rebuild practice units,so as to achieve better teaching effects.

composition practice teaching;textbook;building a unit

G623.24

A

1674-831X(2015)03-0021-04

[责任编辑:葛春蕃]

2015-03-17

安静(1987-),女,江苏苏州人,苏州大学文学院硕士研究生,主要从事小学语文教学研究;王家伦(1949-),男,江苏昆山人,苏州大学文学院教授,主要从事课程与教学论(语文)研究。