谈“教材底线”促“教材建设”

——与“十二五”本科国家级规划教材《现代汉语》的编写者商榷

吴靖

(湖南第一师范学院文学与新闻传播学院,湖南长沙410205)

谈“教材底线”促“教材建设”

——与“十二五”本科国家级规划教材《现代汉语》的编写者商榷

吴靖

(湖南第一师范学院文学与新闻传播学院,湖南长沙410205)

教材编写应该遵循“教材底线”原则,即教材编写在“表达”上应该达到的最低条件和最低限度——语句要合乎语法、论证要合乎逻辑。黄伯荣、廖序东主编的《现代汉语》中“语法章”在六个方面表现出“教材底线缺失”:(1)标题缺失、标题名不一致;(2)观点与例说不一致;(3)条理不清、杂糅;(4)概念含混而纠缠;(5)分析不合理、概括不周全;(6)语病。

现代汉语;教材底线;教材建设

《现代汉语》(黄廖本),是指黄伯荣、廖序东两位先生主编的教材(文中所引例句均引自该书,只标识页码,不另出注)[1]。该教材“最初是由20多所高校的40多位具有丰富教学经验的教师编写出版的”(增订版前言),“1979年由甘肃人民出版社出版试用本,1981年出版正式本,……1991年改由高等教育出版社出版增订版”(增订三版前言)。作为高校教材历时36年,进行过八次修订(三次修订版、五次增订版),多次印刷,且每印刷一次,都或多或少对所提出的“瑕疵”进行过更正。1988年,荣获过国家教委颁发的高等学校优秀教材二等奖,是“十一五”“十二五”国家级规划教材。“至今,黄廖本仍是受众多院校欢迎的指定教材。”[2]

作为国家级规划教材,黄廖本的作用和价值是毋庸置疑的。然而,从“教材底线”的角度看,还是有些瑕疵的。随着教材修订和印刷,教材的旧瑕疵更正了,新的又出现了。本文仅以该教材第五章“语法”为例,提出来与教材编写者商榷,这样有利于教材建设。不当之处,敬请编写者和专家批评指正。

一、“教材底线”的界定

所谓“教材底线”,是指教材编写的“表达”底线,即教材编写在“表达”上应该达到的最低条件和最低限度。“表达”就是运用语言和逻辑论证把“内容”有机地结合起来和准确地表达出来。“表达”有优劣之分、有高低之分,但是,不管怎样,“表达”是有底线的。教材编写的“表达”底线,就是指语句要合乎语法、论证要合乎逻辑。教材编写的“内容”固然重要,但教材编写的“表达”也不能忽视。教材是教学的依据,教材“表达”的优劣,影响教师的“教”和学生的“学”,对学生起着“润物细无声”的同化作用。教材的“表达”应该是语言文字表达的标杆,应该是合乎语法和合乎逻辑的典范。如果在“表达”上瑕疵较多,尤其是不合语法和不合逻辑的瑕疵较多,势必影响“表达”效果,影响教材质量,也会影响教学。在此,本文把“不合语法和不合逻辑的瑕疵”姑且称之为“教材底线缺失”。

二、《现代汉语》(黄廖本)“语法章”中“教材底线缺失”举隅

(一)标题缺失、标题名不一致

1.讲“代词”,有标题“1.代词的意义和种类”,但没有标题2与之相衔接(P21-22)。

比照前面词类的编排顺序以及代词所陈述的内容,应该补充标题“2.代词的语法特征”。

2.讲“短语”,有标题:“二、短语的结构类型”(P45),“三、短语的功能类”(P51)。

标题二说“类型”,标题三说“类”,尽管“类”与“类型”意思相同,但是,表述不严谨,前后不一致。作为标题,应选其中之一,前后要统一。要么都说“类型”,要么都说“类”。

3.讲主语、谓语、宾语时,标题和文本都提“语义类型”(P61;P64);讲定语、状语、补语时,标题和文本都提“语义类别”(P65;P69;P71)。

前后标题和文本的提法不一致,不严谨。按《现代汉语词典》解释:“类别:不同的种类;按种类的不同而做出的区别”[3]787。“类型:具有共同特征的事物所形成的种类”[3]787。可见,“类别”与“类型”都是讲的“种类”,可谓是近义词。但是,前后提法必须一致,尤其作为标题。另外,从词典释义可以看出:“类别”重在分类,“类型”重在归类。因此,从教材教学的角度讲,讲句法成分的语义应侧重于分类,提“语义类别”比提“语义类型”要恰当些。

4.讲“1.名词的意义和种类”,列举了“(5)方位名词”。但紧接着标题又是“3.时间名词和方位词”(P9-10)

前面分类时提“方位名词”,后面标题却是“方位词”。尽管方位词与方位名词的概念一样,但是,前后提法应该一致。后面标题应为“3.时间名词和方位名词”。若要这两个术语都显示出来,可在行文时附带添加一句“方位名词即方位词”。

(二)观点与例说不一致

1.讲“中补短语”,“由有补充关系的两个成分组成,前面被补充部分是中心语,由谓词充当;后面补充部分是补语,也由谓词充当,……例如:……‘看了〈一次〉’(动·数量短语)”(P47)。

“看了〈一次〉”中的“一次”,是数量短语作补语,自己在括号里有说明,并非谓词。显然,“中补短语”的补语“也由谓词充当”与举例自相矛盾。可见,教材对“中补短语”的界定不准确。可修改如下:“由有补充关系的两个成分组成,前面被补充部分是中心语,由谓词充当;后面补充部分是补语,一般由谓词充当,也有由数量短语等充当的。”

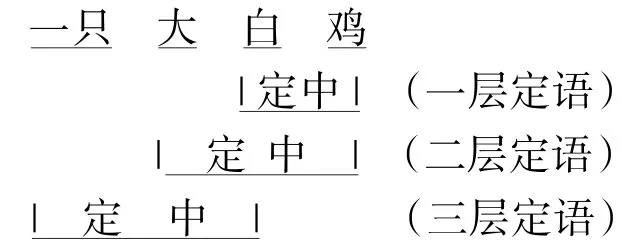

2.讲“(三)多层定语”,“定中短语加上定语就形成多层定语,下面举例并用框式图解和加符号法表示”(P67):

举例“表示”与多层定语的“形成”不一致。举例“表示”不应该是简单地对含有多层定语的短语进行结构分析,而应该是对多层定语的“形成”进行例释。(1)用“符号法”可以这样“表示”:

A.(白)鸡——定中短语(一层定语)

B.(大)白鸡——定语+定中短语(二层定语)

C.(一只)(大)白鸡——定语+定语+定中短语(三层定语)

在A例定中短语基础上加上定语就形成了B例和C例的多层定语。

(2)用“框式图解”可以这样“表示”:

用框式图解分析,从只有一层定语的定中短语开始,按从小到大的顺序更符合多层定语的“形成”。

3.讲“(2)比况短语”,“有多种句法功能,可以作定语、状语、补语,属形容词性短语。”举例有:“天气燥热,好像要下雨似的”(P51)。

用句子成分分析法标明了比况短语“好像要下雨似的”是谓语。但是,并没有说比况短语可作谓语。观点和例子不完全一致。因此,可改为“比况短语有多种句法功能,可以作定语、状语、补语、谓语等”。

4.讲“(二)词的兼类和借用”,“甲类词临时借用作乙类词,叫做‘借用’。借用分两种,一种是属于无修辞作用的借用。如‘一船人’、‘一车红薯’、‘一盘水’里的‘船’、‘车’、‘盘’,这是名词临时借用来作量词。……(P36)

例说与术语界定不一致。教材中“词的借用”是指:“甲类词临时借用作乙类词”。但是,“一船人”、“一车红薯”、“一盘水”里的“船”、“车”、“盘”充当量词,是汉语中客观存在的固定现象,是语词使用的普遍现象,并不是词的临时借用,因此,不能说是“名词临时借用来作量词”。

(三)条理不清、杂糅

1.讲“6.比况助词”,是指“附着在名词性、动词性、形容词性词语后面,表示比喻。例如‘苹果似的脸儿’、‘泥菩萨似的坐着一动也不动’。比况短语经常跟动词‘好像’配合使用。例如:‘车过鸭绿江,好像飞一样。’”(P30)

从讲比况助词立马跳到讲比况短语,比况短语是下一节“短语”中所讲的内容。这里的“比况短语”应为“比况助词”。比况助词经常跟动词“好像”配合使用,共同构成比况短语。

2.讲“短语的结构类型”,“‘的’字短语”“属于名词性短语”,“比况短语”“属形容词性短语”,“‘所’字短语”“都是名词性短语”(P50-51)。

讲这三类助词短语,与前面所讲结构类型短语的行文不一样,前面所讲的结构类型短语专门讲结构,没提对应的功能类型,因为“短语的功能类型”是在“短语的结构类型”之后才讲的内容。而讲这三个助词短语时却杂糅了它们的功能类型。这不仅行文不一致,而且条理不清、不合逻辑。应将“属于名词性短语”、“属形容词性短语”、“都是名词性短语”删去;应在“短语的功能类型”里讲。

(四)概念含混而纠缠

1.“语法概说”里讲“句法成分”。“现在用成分符号标明一个例句里四种句法成分和核心动词的相对位置:

……画了状语符号就减去中心语符号;画了宾语符号就可省它前面的动语符号,用这种‘成分符号减半法’为的是避免符号重重叠叠。”(P6-7)

第一,概念混淆。把“主语位置”与主语、“宾语位置”与宾语等同起来。在例句中,“主语位置”包含了主语和定语两种句法成分,“宾语位置”也包含了定语和宾语两种句法成分。“核心位置”的“做”也应该充当句法成分。因此,这个例句分明不只四种句法成分,而应该包含了六种句法成分。并且应该是指“六种句法成分的相对位置”。第二,成分符号不一致。用这种“成分符号减半法”分析出来的核心动词“做”,是用实心点符号(像着重号)标示的,实心点究竟表示什么句法成分呢?在当页“句法成分表”里,每种句法成分都有一种对应的符号,但是,八种句法成分中没有用实心点表示的。按照教材解读——“画了状语符号就减去中心语符号;画了宾语符号就可省它前面的动语符号”。“做”既是“都做”、“做完”的中心语,又是“做作业”的动语,同一句子里,一个“做”不便用两种符号标示,故教材就用超越八种句法成分之外的实心点符号来表示。显而易见,这种分析法将复杂句子分析与简单短语分析等同起来,强调句法成分配对性符号的形式标志,给句子分析和教学增加了难度。还不如句法成分分析法那样简洁、易学和实用——从语言使用的角度来分析,先找句法中心成分主语、谓语和宾语,然后找句法修饰补充成分定语、状语和补语,便于检查和修改病句。

2.讲“(二)词的兼类和借用”,“甲类词临时借用作乙类词,叫做‘借用’。借用分两种,一种是属于无修辞作用的借用。如‘一船人’、‘一车红薯’、‘一盘水’里的‘船’、‘车’、‘盘’,这是名词临时借用来作量词。……另一种借用,是有修辞作用的借用,例如:……‘偏来牛一下子的’。……这种有修辞作用的借用又叫活用。”(P36)

“词的借用”的概念含混而纠缠。第一、一方面把“偏来牛一下子的”的“牛”看成是“词的借用”的一种——“词的活用”,这的确是“临时借用”。另一方面把“一船人”、“一车红薯”、“一盘水”里的“船”、“车”、“盘”看成是“名词临时借用来作量词”。笔者认为:这是“名词借用作量词”,但并非“临时借用”,因为这是汉语中约定俗成的普遍的客观现象。可见,“词的借用”的概念未能准确地反映语法现象,应重新界定;为避免纠缠,“词的借用”与“词的活用”这两个概念也应区分开来。第二、把“一船人”、“一车红薯”、“一盘水”里的“船”、“车”、“盘”仅仅看成是“词的借用”,而不看成是“词的兼类”,这实际上是把“词的兼类”与“词的借用”这两个概念完全对立起来。其实,一类词完全可以从“词的兼类”与“词的借用”这两个角度去审视。“词的兼类”是从词法特征的共时角度讲的,“词的借用”应该是从“词性来源”的历时角度讲的。譬如:“船”、“车”、“盘”,从词法特征的共时角度看,既具有名词的语法功能,也具有量词的语法功能,并且读音相同、意义上有联系,因此,应属于“词的兼类”,是兼类词,兼名词和量词。如果从“词性来源”的历时角度看,量词“船”、“车”、“盘”来源于名词“船”、“车”、“盘”,即量词“船”、“车”、“盘”借用于名词“船”、“车”、“盘”,这又属于“词的借用”。这样区分之后,我们可以把“词的借用”重新界定如下:“乙类词来源于甲类词,即乙类词是从甲类词借用过来的”。“词的借用”、“词的活用”、“词的兼类”是三个不同的概念——“词的借用”强调词性来源;“词的活用”强调临时运用;“词的兼类”强调词法特征。

3.讲“(三)多层定语”,“举例并用框式图解和加符号法表示:

......c(.一只)(大)(白)鸡

C例不是三层定语修饰一个中心语(鸡),而是三种定语分别修饰三种中心语(‘一只大白鸡’、‘大·白·鸡’、‘白·鸡’),即为上文所示。”(P67-68)

解读时将“三层定语”与“三种定语”的概念混淆起来。一般来说,“三层定语”必有三个不同的中心语,而“三种定语”必有同一个中心语。因此,对于C例,可以这样解读:“(一只)(大)(白)鸡”这个偏正短语,既可看成是三种定语分别修饰同一个中心语(鸡)——“一只鸡”、“大鸡”、“白鸡”,也可看成是三层定语分别修饰三种不同的中心语——“一只”修饰“大白鸡”、“大”修饰“白鸡”、“白”修饰“鸡”。左边的定语,既可以直接修饰中心语“鸡”,也可以修饰右边的定中短语。因此,把C例看成有三种定语或三层定语,都应该是可以的。

(五)分析不合理、概括不周全

1.讲“介词”时举例:“我[·按要求][·在晚上][·用车子][·把行李][·给他]送〈·到车站〉。”(P26)讲“介词短语”时说:“少数可以作补语,例如:来〈自遥远的边陲〉,生〈于1936年〉”(P50);讲“补语”时,明确提出“时地补语(介词短语补语)”的概念,例如:“①这事就出〈在1949年〉。②人们都知道自己生〈在何处〉,却不知道死〈在何方〉。③两个小伙子走〈向海边〉。”(P73)

关于“送到车站”的分析,把“到”看成介词,把“到车站”看成表处所的介词短语做补语。——这不符合语义停顿和语义结构。从语义角度看,“到”是补充说明“送”,“到”是动词,两者构成述补关系(中补关系)之后,再与“车站”构成动宾关系。在语义停顿上,是“送到/车站”,而不是“送/到车站”。理由如下:第一、可以用提问法进行检验。问:“送到哪里?”答:“送到车站”或“车站”,不答“到车站”。犹豫不定时,或者想不起来时,会回答:“送到……”。可见,“到”与“送”紧密相连,并非“到”与“车站”紧密相连。第二、《现代汉语词典》解释“到”:“用作动词的补语,表示动作有结果:看到、办得到、说到、一定要做到、想不到你来了”[3]266。很显然,《现代汉语词典》表明:“到”前面有动词时,“到”做结果补语。第三、朱德熙先生在《语法讲义》中也是把“到”看成补语,“到”与前面动词组成述补关系,再与后面的表处所、时间的词语组成动宾关系:“由‘到’字做补语组成的述补结构都是及物的。这类述补结构带宾语时有以下几种情形:(1)带处所宾语,‘到’字读轻声。例如:‘走到邮局’‘飞到昆明’‘运到南方’‘爬到山顶上’……(2)带时间宾语:‘谈到半夜’‘唱到晚上十点钟’‘走到这会儿’‘长到十二岁’”[4]。像“送到车站”、“走到邮局”、“谈到半夜”、“走向海边”“生于1936年”之类的结构,可概括为:“单音节动作动词+单音节动作动词或者单音节介词+时地词语”。对这一结构的分析,应该与“送到车站”的结构分析一样。朱德熙先生在《语法讲义》中就是这样主张的。其实不仅用提问法能证明(如,问:“走向哪里?”,答:“走向海边”或“海边”,不会回答:“向海边”。“走向”紧密相连,并不是“向海边”紧密相连)。直接组成成分分析法就是将两个密切联系的成分直接组合在一起,再与其他较密切的成分组合。按照这种分析法,“单音节动作动词+单音节动作动词或称单音节介词+时地词语”的结构,只能这样分析:“单音节动作动词+单音节动作动词或称单音节介词”是述补关系(中补关系),“时地词语”是宾语,整个结构是动宾关系。这样处理的话,符合短语语义结构关系,取消了“时地补语”的概念,在教学过程中,学生也容易接受。

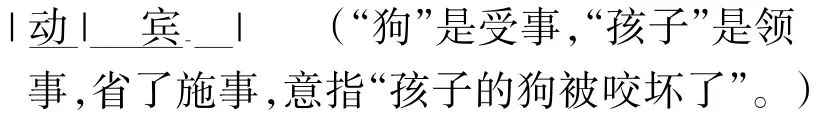

2.讲“结构关系和语义关系都不同的多义短语”,“还有由四个实词组成的多义短语,表示四种意思”。列举了下面的例子,并进行了如下分析和说明(B.D例的分析省略)(P54):

A.咬坏孩子的狗

C.咬坏孩子的狗

根据以上分析,“咬坏”的对象分别是“孩子”和“狗”。显然,这不合语义关系,不应该如此分析。其实,“咬坏”的对象应该是非动物、非人,用义素分析法表示的话,就是:[-动物][-人]。如:“咬坏了衣服”,“咬坏了笔”。“咬”的对象若是动物或人,需要表程度的话,一般用“咬伤”、“咬死”、“咬疼”、“咬痛”等。因此,上面两例的分析不妥,应去掉;“还有由四个实词组成的多义短语,表示四种意思”也应删去。

3.关于“短语的结构类和功能类关系表”(P52)

第一,所概括的短语结构类不完整,譬如:“助词短语”只列出“‘的’字短语”,而缺少“比况短语”和“‘所’字短语”。第二,有的短语举例不周全。譬如:“量词短语”的举例只有“一个”,所对应的功能类是名词性短语。这样很容易使人误解,以为量词短语只是名词性短语。其实,像“一次”之类的量词短语就是动词性短语。因此,作为“归类”总结性的“关系表”应该体现周全性。

(六)病句

1.讲“动词性非主谓句”,有一例句为“让农业翻两番”(P88)

“农业”是指“栽培农作物和饲养牲畜的生产事业”[3]956。“生产事业”怎能翻两番呢?应改为“农产量”。

2.讲“句子和短语的区别”,第四点为:“句子是交际单位,短语没有。”(P107)

“短语没有”这句话表达不完整,也不清楚,前句是说“句子是交际单位”,那可能是说“短语没有交际单位”。这显然不合逻辑。既然是谈两者的区别,前句为“是”字句,后句应为“是”字句的否定形式,这样才对称。因此,应改为“短语不是交际单位”。

3.兼类词一定要读音相同,词义有联系而失去了联系或意义无关的词不是兼类词。(P35)

句式杂糅。将“兼类词一定要读音相同,词义有联系”与“读音相同,词义失去了联系或意义无关的词不是兼类词。”这两种说法混在一起,前后牵连、语义不清。可在“词义有联系”后加上句号。

三、尾声

上面所谈的“《现代汉语》(黄廖本)‘语法章’中‘教材底线缺失’举隅”,解析的都是一些不合语法和不合逻辑的问题。尤其是出现“语病”,更难以让读者理解。《现代汉语》“语法章”是告诉规范的语法知识和语法格式,避免词句误用;并且有专节讲授“词类的误用”、“检查、修改语病的方法和原则”,而教材本身的例句和行文表述却出现语病。

教材的内容建设的确很重要。但是,教材的“表达”建设,也同样重要。在编写教材和修订教材的时候,千万不可忽视教材的“表达”建设,尤其不可忽视“教材底线”建设。编写和修订教材就是系统地写多篇文章和系统地改多篇文章,写文章和改文章都得注意语法和逻辑。注意了语法和逻辑,才可避免“教材底线缺失”,才可使“内容”成为有条理的和可以理解的东西。如果再注重点修辞,那么“内容”就会更加通俗易懂、形象生动。毛泽东主席说:“总之,一个合逻辑,一个合文法,一个较好的修辞,这三点请你们在写文章的时候注意。”[5]

[1]黄伯荣,廖序东.现代汉语[M].增订五版.北京:高等教育出版社,2011.

[2]黄伯荣.现代汉语教学与自学参考[M].增订五版.北京:高等教育出版社,2011:403.

[3]中国社会科学院语言研究所词典编辑室.现代汉语词典[K].第6版.北京:商务印书馆,2012.

[4]朱德熙.语法讲义[M].北京:商务印书馆,1982:130.

[5]毛泽东.毛泽东选集:第五卷[M].北京:人民出版社,1977:217.

On Textbook Baseline and Promotion of Textbook Construction: Discussion with the Compilers of Modern Chinese Textbook(by Huang Borong and Liao Xudong)

WU Jing

(School of Literature and Journalism,Hunan First Normal University,Changsha,Hunan 410205)

The editing of textbooks should follow the baseline principle,which refers to the expression of the textbook should achieve the baseline,such as grammatically organized sentences and logically illustrated points.Based on the analysis of the chapter about Grammar in Huang Borong and Liao Xudong's Modern Chinese textbook,it can be concluded that six aspects of the edition lack the baseline:(1)the lack of title and the incoherence of the titles;(2) the incoherence of points of view and examples;(3)unclear logic;(4)unclear definition;(5)unreasonable analysis and incomplete summary;(6)wrong sentences.

Modern Chinese;textbook baseline;textbook construction

H146

A

1674-831X(2015)03-0030-05

[责任编辑:葛春蕃]

2014-10-25

吴靖(1964-),男,湖南常德人,湖南第一师范学院教授,主要从事现代汉语研究。