早期综合康复护理干预对脑梗死患者神经功能和生活能力的影响

曹苏玲

山东枣庄市中医医院内科 枣庄 277101

1 资料与方法

1.1 一般资料 将2012-01-2014-04我院收治的脑梗死患者100例纳入研究,采用数字表法随即分为观察组和对照组各50例。观察组男35例,女15例;年龄47~75(63.34±7.28)岁;介入治疗28例,溶栓治疗22例;伴高血压22例,高血脂12例,冠心病9例,糖尿病7例。对照组男34例,女16例;年龄48~76(64.25±7.63)岁;介入治疗30例,溶栓治疗20例;伴高血压21例,高血脂12例,冠心病10例,糖尿病7例。2组性别、年龄、治疗方法、合并疾病等资料比较差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

1.2 纳入标准与排除标准 纳入标准:(1)结合临床表现并经颅脑MRI或颅脑CT确诊,均符合中华医学会神经病学分会脑血管病学组撰写的《中国急性缺血性脑卒中诊治指南(2010版)》[1]制定的相关诊断标准;(2)收住院后进行溶栓或介入治疗;(3)康复期进行神经营养、功能锻炼、降低血脂等常规治疗;(4)取得患者知情同意,签署知情同意书。排除标准:(1)脑出血性疾病、短暂性脑缺血发作;(2)合并心、肝、肾等脏器共不全者;(3)未取得知情同意者。

1.3 护理方法 对照组采用基础护理和梗死后常规康复,观察组在此基础上进行早期康复护理,具体措施如下:(1)评估:查阅患者病历资料,根据患者临床症状、体征特征进行综合评估,制定针对性的护理干预措施;(2)体位护理:脑梗死治疗后当天开始,主要目的在于预防和缓解典型的屈肌或伸肌痉挛,在进行体位护理时,为患者摆放侧卧位,保持肩膀上抬前挺,上肢自然伸展,患侧下肢垫一合适的软枕以避免压疮的出现,每2h变换一次体位;(3)肢体康复护理:治疗后生命体征平稳、意识初步恢复后即可开始,目的使帮助患者学习和体会肢体运动、尽早恢复肢体运动功能,在护理时,由护理人员和家属共同完成,患者首先在外界帮助下完成床上的肢体活动,而后逐步脱离外力自主完成肢体运动,同时辅以定期的按摩,促进肌肉和神经功能的恢复[2];(4)自主运动训练:待患者肌力恢复可以完成简单的床上运动后,在护士和家属的配合下进行坐起、躺下、双拳用力、双手拧毛巾等活动,而后逐步过渡到下床站立、行走,循序渐进的学习生活技能。

1.4 观察指标

1.4.1 神经功能:护理后3月个时,采用中国脑卒中临床神经功能缺损评分量表(CSS)[3]和美国国立卫生研究院卒中量表(NIHSS)[4]评价患者的神经功能;同天,采集2组外周血5 mL,离心后取血清检测神经营养因子NTF和神经生长因子NGF含量。检测方法:酶联免疫吸附法。

1.4.2 日常生活能力:护理后3个月时,分别采用PULSES评定量表[5]、日常生活活动能力(activities of daily living,ADL)量表、功能独立性评定量表(functional Independence measure,FIM)[6]评价2组患者的日常活动能力,PULSES得分越高,功能越差;ADL、FIM得分越低,功能越差。

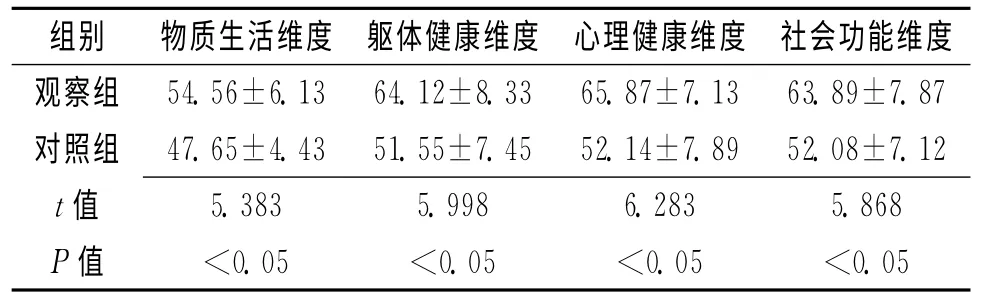

1.4.3 生活质量:护理后3个月时,采用生活质量综合评定问卷-74(GQOLI-74)从物质生活维度、躯体健康维度、心理健康维度、社会功能维度四个方面评价生活质量。

1.5 统计学方法 采用SPSS 18.0软件录入和分析数据,神经功能、生活质量等计量资料以±s表示,采用t检验,P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 神经功能 护理后3个月时,观察组NTF和NGF含量高于对照组,CSS评分和NIHSS评分低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05),见表1。

表1 2组患者神经功能比较 (±s)

表1 2组患者神经功能比较 (±s)

组别 CSS评分 NIHSS评分 NGF(pg/mL)NTF(ng/mL)观察组 15.61±2.92 16.33±2.53 112.82±16.23 6.77±0.89对照组 23.62±3.25 24.87±4.22 74.42±10.83 3.44±0.58 t 值6.887 6.477 7.373 9.974 P值 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

2.2 日常生活能力 护理后3月时,观察组PULSES评分低于对照组,ADL评分、FIM评分高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05),见表2。

表2 2组患者的日常生活能力比较 (±s)

表2 2组患者的日常生活能力比较 (±s)

组别 PULSES评分 ADL评分 FIM 评分观察组9.48±1.21 82.34±11.38 89.45±11.75对照组14.85±2.33 70.17±9.57 73.56±8.93 t 值7.138 5.183 5.573 P值 <0.05 <0.05 <0.05

2.3 生活质量 治疗后,观察组患者的物质生活维度、躯体健康维度、心理健康维度、社会功能维度评分均明显高于对照组(P<0.05),见表3。

表3 2组患者生活质量评分比较 (±s)

表3 2组患者生活质量评分比较 (±s)

组别 物质生活维度 躯体健康维度 心理健康维度 社会功能维度观察组 54.56±6.13 64.12±8.33 65.87±7.13 63.89±7.8 7对照组 47.65±4.43 51.55±7.45 52.14±7.89 52.08±7.12 t 值5.383 5.998 6.283 5.868 P值 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

3 讨论

脑梗死为临床常见的神经系统急症,病情凶猛,进展迅速,虽然通过溶栓和介入治疗能够在送至医院后短时间内使缺血缺氧的脑组织获得再灌注,避免了神经功能的进一步损害[7];但由于神经细胞对缺氧的耐受能力极差,在经发病、后送、救治的过程中,已有部分神经细胞发生了不可逆损害,并出现了不同程度的神经功能受损[8]。这就要求将脑梗死的治疗由急诊溶栓或介入治疗延伸到出院后的康复期,在康复期内继续给予医疗措施以保证神经功能的恢复[9]。目前,康复护理被越来越多的应用于脑梗死康复期的护理,目的在于恢复或重建患者的肢体功能、语言功能,使患者掌握必备的独立生活技能、调整心态并适应身体功能的变化[10]。

近年来越来越多的研究发现,梗死后的早期行康复护理能够更有效的促进神经功能恢复[11]。康复期治疗、护理和康复训练的最终目的都在于促进神经功能的重建和恢复[12],因此,为了分析早期综合康复护理干预的应用价值,我们首先观察了2组患者神经功能的恢复情况。通过主观量表评价神经功能可知,观察组CSS评分和NIHSS评分低于对照组,说明早期综合康复护理干预能够更为有效的促进神经功能恢复。在脑梗死的康复期,神经功能的恢复有赖于神经元的生长发育,而在这一过程中神经相关细胞因子发挥了极为重要的作用,通过酶联免疫吸附法检测可知观察组NTF和NGF含量高于对照组。NTF和NGF均是体内发挥重要调节作用的神经细胞因子,能够通过与相应的受体结合来发挥诱导神经元轴突的发育和突触的生长,促进脑组织侧支循环建立,改善神经功能的作用[13],说明早期综合康复护理干预有助于促进神经功能的恢复。

脑梗死患者在接受溶栓或介入治疗后,势必会在康复期遗留不同程度的神经功能缺损,患者无法在短时间内恢复到发病前的生活状态,影响患者的正常生活,导致生活质量大大下降。基于以上认识,康复期康复护理很重要的一项内容是帮助患者适应脑梗死后的生活状态,能够在正确认识疾病状态的基础上努力学习和掌握生活技能,提高独立生活能力和生活质量。为了明确早期综合康复护理干预对于脑梗死患者康复期生活情况的影响,我们分别采用了不同的量表来评价患者的生活能力和生活质量,由结果可知观察组PULSES评分低于对照组,ADL评分、FIM评分以及物质生活维度、躯体健康维度、心理健康维度、社会功能维度评分均高于对照组。说明早期综合康复护理干预有助于提高脑梗死患者康复期的生活能力和生活质量。

本文研究表明,通过评估、体位护理、肢体康复护理、自主运动训练等早期综合护理干预,有助于改善脑梗死神经功能、提高生活能力和生活质量,当然其内在的作用机制及早期综合护理干预方法仍是一个值得深入研究与探讨的课题,也将是我们研究的方向。

[1]中华医学会神经病学分会脑血管病学组.急性缺血性脑卒中诊治指南撰写组.中国急性缺血性脑卒中诊治指南(2010版)[J].中国全科医学,2011,14(35):4 013-4 017.

[2]汤丽丽.良肢位在脑梗死偏瘫患者肢体功能恢复中的护理体会[J].中国实用神经疾病杂志,2014,17(10):133-134.

[3]全国第四届脑血管病学术会议.脑卒中患者临床神经功能缺损程度评分标准(1995)[J].中华神经科杂志,1996,29(6):381-383.

[4]Pezzella FR,Picconi O,De Luca A,et al.Development of the Italian version of the National Institutes of Health Stroke Scale:It-NIHSS[J].Stroke,2009,40(7):2 557-2 559.

[5]Frisard M,Ravussin E.Energy metabolism and oxidatives-tress-Impact on the metabolic syndrome and the agingprocess[J].Endocrine,2006,29(1):27-32.

[6]葛海萍,乔蕾,姜海萍.基于功能独立性评定的脑卒中病人跌倒的预防[J].护理学杂志,2010,25(23):3 032.

[7]Klya-Miyata S,Ohta H,Akita K,et al.Cyanine dyes attenuate cerebral ischemia and reperfusion injury in rats[J].Biol Pharm Bull,2010,33(11):1 872-1 877.

[8]崔志堂,白玉海,刘杰.介入动脉溶栓治疗急性脑梗死的疗效评价及时间窗分析[J].中国伤残医学,2011,19(11):21-23.

[9]朱海钰,罗琦.缺血性脑卒中患者康复期用药依从性调查及用药干预的影响[J].中国老年学杂志,2012,32(2):392-393.

[10]彭慧蛟,万丽红,黄月友.脑卒中患者健康信念与健康行为的调查研究[J].中华护理杂志,2012,47(1):10-13.

[11]石香彩.脑卒中早期康复训练160例疗效观察[J].医学理论与实践,2008,21(3):292-293.

[12]贺雅萍,安毓平,田文静,等.早期康复护理在脑梗死患者中的护理效果观察[J].临床合理用药,2013,6(10C):133-134.

[13]Al-Ahmad AJ,Lee B,Saini M,et al.Perlecan domain V modulates astrogliosis in vitro and after focal cerebral ischemia through multiple receptors and increased nerve growth factor release[J].Glia,2011,59(12):1 822-1 840.