工业化进程、城镇化水平对区域经济的影响—基于成渝经济区的实证分析

■ 邹博宇 韩 鹏 副教授 黄一鸣(西南政法大学经济学院重庆 401120)

前言

我国是一个地理范围广阔、地域差距明显、区域经济发展不均衡的发展中大国。区域经济的协调发展对我国整体社会经济的持续健康发展具有不可忽视的重要作用。上世纪九十年代尤其是新世纪以来,我国通过实施和落实西部大开发、东北地区等老工业基地振兴、中部地区崛起、东部地区率先发展的区域发展总体战略以及一系列区域发展战略规划,使我国区域经济发展协调性有所提高,区域经济发展的差距有所缩小。但应当看到,区域经济发展水平的差异是由于多种因素造成的,我国区域经济发展的差距将会在今后一个相当长的时期内继续存在。因此,对影响区域经济发展水平的相关因素进行研究十分必要。另一方面,随着我国经济结构调整的深化、产业转移的加速、新型城镇化政策的实施,西部地区已经成为我国经济社会发展新的增长点。同时,十八大以来,随着全国统筹城乡综合配套改革试验区各项政策的推进和落实,丝绸之路经济带和长江经济带建设的加快,作为这几项政策实施节点的成渝经济区愈发受到各方关注。

成渝经济区位于长江上游,囊括了成都和重庆这两个我国西南部的特大城市,是我国西部地区目前唯一一个突破省域界限、使资源在更大范围内优化配置的区域经济带,是我国重要的经济增长极,也是我国加快建立改变城乡二元结构体制机制、探索中西部地区发展模式的重要试验区。目前,成渝地区是我国重要的重大装备制造业基地、有重要影响的汽车摩托车整车及零部件生产研发基地、电子信息产业基地和民用航空航天研发制造基地,是我国西南地区重要的经济中心。但是,成渝经济区是典型的“大城市带大农村”,地区发展差异很大,城乡二元结构矛盾突出;同时,成渝经济区作为一个跨省区的经济带,区内的资源配置受到的阻碍较多,区域经济整体发展水平不高。因此,对成渝经济区区域内经济发展状况进行研究,找出并确定区域经济发展的影响因素,有效打破区域内经济发展的瓶颈,促进成渝经济区域内经济持续快速发展,显得尤为重要。鉴于此,本文将对影响成渝经济区区域经济发展的因素进行初步研究,并在此基础上提出相关政策建议。

指标选取与数据处理

(一)指标选取

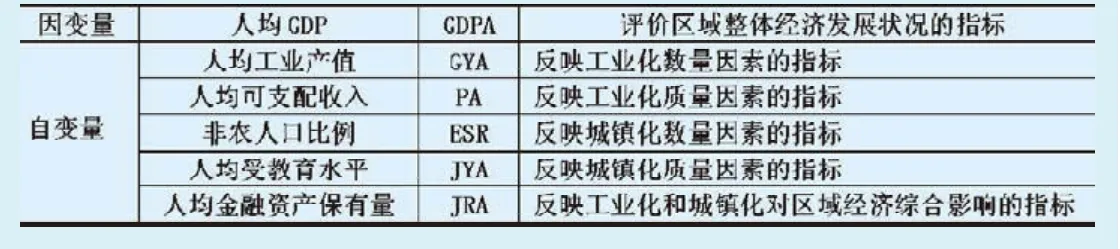

工业化进程是一个国家或者地区经济社会发展不可逾越的阶段,是一个社会由农业型向工业型社会转型的过程,这之中必然伴随着城镇化过程,即城镇化是伴随着工业化进程而出现的经济社会发展过程;而在城镇化过程中,伴随着农业人口向城镇的转移以及城镇中非农业人口生活方式的改变和生活水平的提高,必然带来全社会劳动生产率的提高、优势产业的集聚和经济结构的优化,从而进一步促进工业化进程。可以说,工业化和城镇化是促进一个地区经济发展水平提高的主要影响因素。根据以上分析,本文选取了能够反映工业化和城镇化水平的五个指标对影响成渝经济区区域经济发展水平的因素进行研究,具体指标如表1。

由表1可知:由于成渝经济区是一个跨省域的经济带,考虑到省域间差别的影响,本文利用人均GDP(GDPA)作为评价区域整体经济发展状况的指标,以期能够较为全面评价成渝经济区区域经济的发展状况;由于不需要区分产业结构的影响,本文用人均工业产值(GYA)作为评价工业化数量因素的指标,用人均可支配收入(PA)作为评价工业化质量因素的指标;考虑到省域间差别的影响以及成渝经济区内城乡二元结构显著,本文用非农人口比例(ESR)而非城镇化水平作为评价城镇化数量因素的指标,用人均受教育水平(JYA)作为评价城镇化质量因素的指标。其中,人均受教育水平为每万人中区域内小学生、中学生和大中专学生的人数;为了综合反映工业化和城镇化对区域经济的影响,同时考虑到金融发展是推动工业化和城镇化发展的重要因素,本文选取人均金融资产保有量(JRA)作为评价工业化和城镇化对区域经济综合影响的指标。

表1 本文选取的指标体系

表2 评价指标的统计描述

表3 协方差检验结果

表4 似然比检验和Hausman检验检验结果

表5 单位根检验检验结果

表6 Pedroni协整检验检验结果

(二)数据来源

本文采用的成渝经济区16个地级市的数据来源于《四川统计年鉴》(1991-2013)、《重庆统计年鉴》(2000-2013)和《新中国60年统计资料汇编》,样本时间段为1978-2012年。

(三)数据处理

为了消除数据异方差性,减小数据的波动性,本文首先对原始数据进行取自然对数处理,并进行统计描述。统计描述的结果如表2所示。

由表2看出,在1978-2012年间,成渝经济区内各城市的实际GDP差距十分显著。通过分析各变量的最大值、最小值和均值可知,除了人均受教育水平之外,其余变量的差异均比较显著;另外,反映工业化进程的指标人均工业产值和人均可支配收入以及反映综合影响的指标人均金融资产保有量的标准差较大,反映出区域内各城市工业化水平和金融发展水平相对于城镇化水平差异更为明显。由此,可以初步判断,成渝经济区在区域经济发展的协同性上均存在很大的差异性。因此,通过提高经济区域内工业化水平和城镇化水平来提升区域经济发展水平十分必要。下文将通过实证分析具体解释各变量对区域经济发展的影响程度。

实证分析

本文通过构建面板模型对相关变量进行实证分析。文章使用的计量软件为EViews6.0。

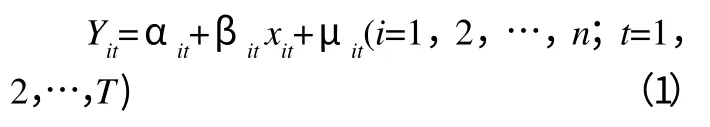

(一)模型构建。

1.协方差检验(F检验)。由表3的检验结果可知,F2=9.7186>F2L=1.8578,拒绝原假设,即应采用变系数模型或者变截距模型;同时,F1=1.9325 2.似然比检验和Hausman检验。由表4可知,F=13.3565>F0.05=(2.97),似然比检验拒绝原假设;H=16.9878>Χ20.05=5.9915,Hausman检验拒绝原假设。因此,本文应选取固定效应模型。 表7 模型估计结果 3.模型设定。通过上述检验分析确定,本文使用面板数据模型为变截距固定效应面板模型。根据面板数据模型的一般形式: 本文构建如下模型,利用固定效应变换法进行模型估计。 由表5可知,面板数据中的各变量在5%的显著水平下都存在单位根,但都是5%显著水平下的一阶单整序列,即I(1)过程,可以进行协整分析。 根据AIC和SC准则,选择2为滞后阶数,对各变量序列进行Pedroni协整检验。检验结果如表6所示。从表6中可知,在5%的显著水平下,各变量序列之间存在协整关系,即各变量序列之间存在一个长期均衡关系。 为了深入分析成渝经济区经济发展的状况和差异,本文在对成渝经济区总体进行实证分析的基础上,考虑到经济区内省域差异的影响,通过将整个经济区划分为四川分区和重庆分区,对整个经济区进行了实证分析,结果如表7所示。 在表7中可知,各部分的R2和调整R2均超过0.95,各变量的P值均未超过显著水平(0.05),说明模型估计比较准确且拟合良好。由此可以得出以下几点结论: 第一,就评价工业化进程的变量来看,人均工业产值和人均可支配收入对区域整体和各分区均有不同程度的正向影响;同时注意到,重庆分区人均工业产值对经济发展的影响系数只有0.0084,四川分区的影响系数则为0.5859,而人均可支配收入的影响系数重庆分区(0.3921)则高于四川分区(0.2841)。这说明四川分区工业发展的速度要好于重庆分区,但重庆分区的工业发展质量更好。 第二,就评价城镇化水平的指标来看,非农人口比例和人均受教育水平对区域整体和各分区也均有不同程度的正向影响,但相对于非农人口比例,人均受教育水平对区域整体经济发展的影响更大,而各分区两变量对经济发展的影响则较为均衡。同时注意到,重庆分区两变量的影响系数(分别为0.2144和0.2739)均远小于四川分区(分别为0.9268和1.2872),说明四川分区无论在城镇化速度还是质量上均要好于重庆分区。不过,考虑到两分区经济社会发展的现实差异,这也进一步反映出成渝经济区内部经济发展水平差异明显,区域经济发展的协调性有待进一步提高。 第三,就反映综合影响状况的人均金融资产保有量来看,该变量在成渝经济区和两个分区影响系数均为正,但均未超过0.5,最高的重庆分区只有0.4564,而四川分区更是只有0.0903,这一方面反映作为反映工业化和城镇化综合影响的金融因素对成渝经济区经济发展的作用不强;另一方面进一步说明了经济区内部经济发展的不协调,作为长江上游金融中心的重庆并没有利用其优势地位充分支持四川分区的金融发展。 本文通过对成渝经济区1978-2012年反映工业化进程和城镇化水平对区域经济影响的5个指标进行实证分析,得出以下基本结论:工业化进程、城镇化水平对成渝经济区区域经济发展具有较为明显的促进作用。但是,通过分区的模型估计,可以看出各变量对重庆和四川分区的影响不尽相同。其中重庆分区受人均可支配收入和人均金融资产保有量这两个变量的影响更为显著,四川分区受到人均工业产值、非农人口比例和人均受教育水平的影响更为显著。这说明:首先,从工业化进程和城镇化水平的角度来看,四川分区具有更快的发展速度,而重庆分区具有更好的发展质量;其次,考虑到成渝经济区跨省域的特征和各分区经济社会发展的现实状况,成渝经济区中区域经济发展的协调性依旧不够,重庆和四川相关地区没有能够有效打破省域界限,实现优势互补和经济协调发展。综上所述,作为我国经济重要一极的成渝经济区,在今后的发展过程中,域内相关地区应该打破地域界限,加强域内经济合作与互动,在保持各自优势的同时,加强经济发展的协同性,才能利用好全国统筹城乡综合配套改革试验区建设、长江经济带建设和丝绸之路经济带建设的历史契机,实现区域经济的跨越式发展。 基于上述分析,本文给如下政策建议:第一,加强域内金融合作,提升金融对工业化和城镇化的支持力度。重庆作为长江中上游的中心城市,应利用自身作为长江经济带、丝绸之路经济带和全国统筹城乡综合配套改革试验区交界点以及作为长江上游金融中心的优势地位,发挥在金融尤其是融资方面的优势,为域内众多的工业企业尤其是四川的工业企业提供资金支持,以持续提升域内工业发展的水平质量。四川分区内的城市则应主动打破地域壁垒,主动寻求与重庆分区进行金融合作,优势互补,促进域内经济进一步协同发展。第二,加快工业发展,以工业化带动新型城镇化建设。成渝经济区是典型的“大城市带大农村”地区,要促进域内经济持续快速健康发展,只有通过加快工业发展,提升经济社会发展水平尤其是工业化水平,以工业化带动新型城镇化;同时,要用好全国统筹城乡综合配套改革试验区建设的政策倾斜优势,加快中小城镇尤其是大农村地区的发展,提升城镇化水平,以城镇化带动工业化,最终实现域内经济协调持续发展。第三,加大对教育的支持力度,注重区域内落后地区教育事业的发展。教育事业的发展可以为社会培养人才,是技术进步与创新的原动力。对于成渝经济区来说,域内各级政府应该从四个方面入手:加大域内落后地区的教育投入,进一步提高域内基础教育的覆盖率,提升教育教学水平;促进职业教育发展,为域内的工业企业提供更多的技术工人,进一步增强域内企业的技术能力和创新能力;进一步加大高等教育投入,提升域内高等学府的研究能力,引进高水平人才,使域内的高等学府成为真正的创新基地;加强省域教育合作,促进域内教育协同发展。 1.韩兆洲.工业化进程统计测度及实证分析[J].统计研究,2002(10) 2.罗浩.广东省区域经济差距变动的实证研究[J].中国人口·资源与环境,2003.13(6) 3.陈钊,陆铭,金煜.中国人力资本和教育发展的区域差异:对于面板数据的估计[J].世界经济,2004(12) 4.蔡晓良,蔡晓陈.社会资本、教育投资和经济增长:理论与实证分析[J].福州大学学报(哲学社会科学版),2007(5) 5.李平.区域智力资本:区域经济研究的新视角[J].重庆大学学报(社会科学版),2007(5) 6.许秀川,王钊.城市化、工业化与城乡收入差距互动关系的实证研究[J].农业经济问题,2008(12) 7.高萍,孙群力.工业化进程对中国区域经济增长的影响[J].统计研究,2008(8) 8.王学军,陈武.区域智力资本与区域创新能力的关系[J].中国工业经济,2008(9) 9.潘越,杜小敏.劳动力流动、工业化进程与区域经济增长—基于非参数可加模型的实证研究[J].数量经济技术经济研究,2010(5) 10.张士涛.基于VAR模型分析我国工业化与金融发展的关系[J].经济论坛,2010(1) 11.杨春红,徐宏峰.基于TOPSIS法的江苏区域经济发展状况评价[J].江苏广播电视大学学报,2010.21(6) 12.吴振球,谢香,钟宁波.基于VAR中国城市化、工业化对第三产业发展影响的实证研究[J].中央财经大学学报,2011(4) 13.刘钊,李琳.基于Malmquist指数的产业联动促进区域经济协调发展效率评价研究—以环渤海为例[J].河北大学学报(哲学社会科学版),2011.36(3) 14.苏发金.我国工业化与城乡统筹发展关系的实证研究[J].中国地质大学学报(社会科学版)2012.12(5) 15.夏春萍,刘文清.农业现代化与城镇化、工业化协调发展关系的实证研究—基于VAR模型的计量分析[J].农业技术经济,2O12(5)

(二)单位根检验

(三)协整检验

(四)模型估计与分析

结论

政策建议