企业技术创新过程中的激励机制研究—基于内部分配的视角

■ 龚征旗 副教授 姜景军 万祝蓉(贵州财经大学 贵阳 550004)

引言

技术创新就是创造新技术并加以运用,在单个企业的背景下,新技术具有的主要性质包括:隐性、可模仿性、不确定性、独立性、系统性等(董静,2010)。从中看出企业的技术创新的核心性质便是不确定性与系统性。随着技术创新的不断深化,市场存在类比的可能性的降低,创新活动的不确定性会随着其研发结果的不可控性变大,研发回报值的大小又会因为结果的不确定性在原基础上变大。企业的技术创新是一个复杂的团队工作,需要各种各样的专业人员参与,随着技术创新的深化,企业技术创新的专业化程度越来越高,开发成员的可替代性越来越小,成员之间互相依赖程度会变大,整个研发活动的系统性(系统性是指创新活动中各个环节之间互相依赖程度的大小)增强。

面对技术创新活动的系统性与不确定性变大,研发团队内部相互替代性很小的成员的边际贡献值就不再容易被计量,也就不能保证利益分配与成员的边际贡献值对等,研发团队内的外部性问题就此产生。外部性的存在,必然使资源未达到最优配置,每个成员在获得一定的利益分配的情况下,减少边际贡献值,降低技术创新的效率,研发团队内部道德风险滋生。

所谓外部性,是指某一经济主体的活动对于其他经济主体产生的一种未能由市场交易或价格体系反映出来的影响,从而导致资源配置不能达到最大效率,即不能达到“帕累托最优”。对于如何解决外部性问题,最早提出解决反感的是英国经济学家庇古,在他出版的《福利经济学》一书中提出了在边际私人收益与边际社会收益、边际私人成本与边际社会成本相背离的情况下,通过政府进行干预的原则对边际私人成本小于边际社会成本的部门实行征税,对边际私人收益小于边际社会效益的部门实行补贴,从而通过把外部性的影响内部化来消除,实现社会福利的最大化。这种征税与补贴政策建议后来就被直接称为“庇古税”。

新制度经济学的奠基人科斯在对庇古的批判中提出了科斯定理来说明外部性问题,即如果交易成本为零,无论权利如何界定,都可以通过市场交易和自愿协商达到资源的最优配置;如果交易成本不为零,资源的最优配置就需要通过一定的制度安排与选择来实现(科斯并非完全否定庇古理论,而是从新古典自由主义经济学的立场上对庇古理论进行的扬弃,科斯定理说明在市场失灵并不是政府干预的充要条件,同时政府干预也不是治理市场失灵问题的唯一办法。更重要的是,科斯的交易成本理论首先并不是针对外部性问题提出的,而是针对“庇古税”理论提出的,其目的也不仅仅在于探讨如何纠正外部性问题,而是在于说明制度在经济活动中的重要性)。

对于现实中的内部外部性,比照以上两者的说明,解决外部性的问题,在存在交易成本和由于人的有限理性而不能签订完全合约的现实世界中,准确确定产权的成本过大,通过产权完全确定的方法来确定分配制度是不具有现实性。那么就需要通过改进现有的制度安排来尽量消减内部的外部性,提高技术创新的效率,降低内部成员的道德风险的产生。

对于提高效率的制度设计,可以通过激励和监督方向进行制定,但当面对不同的情况,不同的假设,对于效率的提高,两者所起的作用大小不同。对于研发工作来说,在不确定性与系统性都比较大的情况下,激励与监督成本之和一定,激励所占比例要大于监督。

所以选择分配制度时主要着眼于对比它们在技术创新中的激励作用的大小。即在无法准确衡量个体边际产出的情况下,如何通过优化内部分配的安排,降低道德风险发生的可能性,并且最大限度的提高技术创新的效率。

内部分配方式对技术创新的激励分析

关于技术创新人员的内部分配方式,可基本分为薪资性分配,效益性分配和股权性分配(欧阳新年,2009)。对于这三种分配方式进行归纳与分析,并比较其对于内部技术创新激励作用。

(一)薪资性分配对技术创新的激励分析

薪资性分配的主要方式有岗位技能工资、协议工资制和人才特殊津贴三种基本形式,三种分配方式对技术创新的激励作用如下:

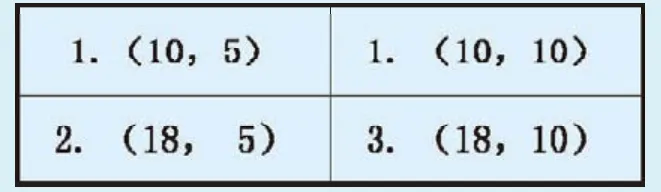

1.岗位技能工资。这是根据科技人员的贡献大小、责任轻重、技术水平高低等,对其经济报酬实行有所倾斜的分配方式。这种分配方式应用比较普遍,并且在实施中有固定化的倾向。科技人员实行岗位技能工资制,可以依据测评结果、市场价位、单位支付能力等综合因素加以确定。此种方法是大部分国企和科研院所所采用的,这种方法的固化,导致团队合作中出现严重的道德风险,大大降低研发效率。我们假设团队中存在A与B,且A的职称高于B,如果根据职称的高低进行内部分配,且其相互之间的系统性很高,此时A与B之间存在博弈关系,第一,A与B都努力工作,A与B的效益为(10,5);第二,A努力工作,B不努力工作,A与B的效益为(10,10);第三,A不努力工作,B努力工作,A与B的效益为(18,5)(4)A不努力工作,B也不努力工作,A与B的效益为(18,10)如表1所示。那么此时博弈处于均衡的时点,就是两人都不努力工作。此时的研发效率就会被大大降低。

表1

2.协议工资制。这里所说的协议工资,是针对科技人员而言的,对高薪聘用的拔尖人才,经过聘任双方协商,为被聘人员确定的薪资标准,实行一流人才、一流业绩、一流报酬。对从事重大科技产品开发,拥有某些专利发明或专有技术,或其专有技术在国际、国内处于领先地位和先进水平的科技人员,可高薪聘用。此种方法是为留住科技人才而推行的一种新的分配制度。采用此种方法时,是在科研开发工作之前,当我们现无法准确测定科研成果带来的收益大小时,是无法使薪酬与最终收益挂钩。提前给与的固定报酬,在没有监督的情况下,不能为其研究的效率提升起到激励作用。

3.人才特殊津贴。人才特殊津贴主要是对做出特殊贡献、社会效益和经济效益特别显著的科技人员实行的,以作为其他分配方式的补充完善。此分配方式与第一种分配方式带来的结果基本相同。在科技人员未取得了特殊津贴的情况时,特殊津贴会对其起到激励作用,但当取得以后,此分配方式就会固化,因此就会出现以上分配方式的结果,即对技术创新的效率的提升无激励作用。且会同第一种分配方式一样,产生强力的道德风险。

(二)效益性分配对技术创新的激励分析

效益性分配的主要方式有一次性奖励、利润提成和科技项目承包奖励这三种基本形式,下面我们继续分析对这三种分配方式对技术创新的激励作用。

1.一次性奖励。一次性奖励即企业根据科技项目和科技成果完成情况以及科技人员的贡献大小而实施的,对科技人员进行一次性现金或住房等物质奖励,以及如旅游、休假、各种特殊荣誉等其它方式的奖励。这种形式在各类企业中实施较早,对促进企业内部的技术创新起到了积极作用,目前仍在普遍应用。此种方法虽然是根据科技项目和科技成果完成情况等做出的分配制度,但实质分配制度的确定性非常大,有固化倾向,在非完全理性假设下无法保证技术创新人员贡献值与其个人收益相匹配,无法保证一次性的奖励就可以达到创新技术对于企业未来效益真实的影响程度。另一个问题是对于系统性较强的一个技术创新活动,创新人员的贡献值大小如何确定,如果无法确定贡献值,当最终分配结果或奖励政策在工作完成前便已知的情况下,即成员已知报酬的基本大小,此时依然会导致内部道德风险的存在,致使内部研发的效率降低。

2.利润提成。利润提成是企业对拥有职务技术成果的科技人员,在技术成果实施转化后,从每年产生的利润中提取一定的比例奖励科技人员。如允许其技术部门三年内有偿使用产品开发保护权,并按照实际生产的效益情况,给予技术人员相应的提成:开发的新产品进入市场第一年,可按当年销售收入的4%提成;次年可按当年销售收入的2%提成;第三年可按销售收入的1%提成。这种方式在一些企业的实践中产生了良好的效果。但当风险性较大时,创新往往难以得到有效的支持。对于利润提成的方法对于效率的提升需要同时考虑三个方面,即第一,技术创新成果对于企业收益的影响程度;第二,利润提成时期的市场环境;第三,企业规定的提成率与创新人员心理预期的差距大小。如果创新活动成果对于公司效益的提升影响程度一定时,创新人员会根据市场形势来决定其努力程度,当市场形势较差时,提成率一定的情况下,创新人员会根据自己的理性预期,推迟技术创新的进程,延缓新技术产品的开发。如果当市场形势与技术创新成果对于企业收益的影响程度一定时,提成率的高低,也会影响创新活动的效率。当提成率高于创新人员的心理预期时,对于创新活动有激励作用,但当低于心理预期时,创新人员可能就选择不进行此项创新活动,进而选择进行一些成本较低的创新活动。

3.科技项目承包奖励。由企业根据生产与产品开发的需要,提出研究开发项目,提供科研经费,并提出相应要求,与技术人员签订科技开发项目承包合同,技术人员按合同规定开发新产品。在技术成果实施转化后,对科技人员进行奖励。这种形式目前广泛运用于企业的技术攻关项目中,尤其在高科技企业中得到普遍应用,激发技术人才的工作积极性,使新产品开发周期大大缩短。但此种方法激励效果需分情况讨论,当此项技术创新在企业今后的发展中收益影响的比重份额较大,在签订合同时,因为不确定性较大,当无法准确预期此创新成果所带来的收益,假设企业所有者与创新人员都为非完全理性人,合同表明的报酬若低于创新人员心理预期时,或当创新人员所要求的报酬高于企业所有者的心理预期时,不会促成合同的成立,也就致使企业技术创新时间的推迟。

(三)股权性分配对技术创新的激励分析

1.技术入股。技术入股是指技术成果拥有者将技术成果评估作价,认缴股份有限公司或有限责任公司的出资额,技术出资者因而成为公司股东,相应的技术成果形成公司法人财产。这种形式大多是群体或个人从企业外部带入技术成果,折成股份,共同经营。技术作价基本方法有两种:一种是一次定价法,即按该项技术的研制和预期经济效益的大小估算,由双方协商,一次核对定价。这多用于投资少、见效快、技术性不强、风险小的产品。另一种方法是利润分成法,即知识、技术转化为效益后,再按股分红。

2.科技人才持股计划。科技人才持股是一种特殊的报酬计划,是为了吸引、留住、激励科技人才,通过按其特殊才能和科技贡献而让其持有相应股票,使其享有剩余索取权,拥有参与经营决策权力。这一制度有利于科技人才取得合理的报酬,有利于市场经济条件下企业内部人才队伍特别是技术骨干的稳定。

3.期股期权制。对科技人员实行期股期权制体现了按技术要素分配的长期激励原则。股票期权制度下,科技人才的收入取决于期权到期日企业股票的市场价格和期权协议的执行价格之间的溢价,而股票价格是企业未来收益流的贴现,从而将企业资产数量变成科技人才收入函数中的一个重要变量,实现企业整体利益与科技人才个人收益的高度一致,达到对企业科技人员长期激励的目的。

此上三种分配方式都是使用股票的方式确定技术创新人员的薪酬,虽然可以使其享有剩余索取权,降低其委托代理的监督成本,但是对于技术创新的效率的激励作用需分情况说明。第一,当技术创新对企业股价结果影响较小时,即股价与技术创新成功与否的相关性较低时,当技术创新成功,并且使公司股价上升,但此时上升的股价中,技术创新所占份额不大,此时产权不明确,有可能产生技术人员的边际产出与边际报酬不等,此时技术创新研发团队整体对于企业来说就会产生道德风险,不能提高企业技术创新的效率。第二,当技术创新对企业股价影响较大时,即股价与技术创新的成功与否的相关性较高时,此时,如技术创新工作失败,团队成员的收益会明显降低,当技术创新工作成功时,团队成员的收益明显上升,此时技术创新研发团队整体对于企业来说道德风险产生的概率会很小,但不能保证持股比例的合理性,保证持股时期与创新活动所带来的股价上升的时期是否吻合。

结论

通过对以上三种分配制度的分析,结合系统性与不确定性都较大的技术创新活动的特点,对于固化的薪资性分配制度,在技术创新人员的个人收益(个人收益:将其分为两个维度,时间和数量。对于不确定性较大的经济活动,其完成时,如果对其企业带来的收益在时间和数量与个人取得收益在时间和数量两个维度都相符,其制度分配制度效果最佳(在现有条件下))的时间和数量(数量:与个人收益中的时间维度相对应,当时间维度单位为年时,数量为每年取得的收益数量)的两个维度都做了确定性的限制,导致其激励效果最差。对于效益性分配制度,一次性奖励和利润提成的方式都对技术创新人员的收益的时间维度给出了确定性的限制,导致技术创新成果对于企业未来效益影响时间的不确定和创新人员的收益的时间不匹配,削弱和效益挂钩导致的激励效果。对于股权型分配制度,对于技术创新人员的个人收益在时间维度上作出了确定性限制,这样会对做为具有剩余索取权的技术人员的激励效果有所削弱。比照以上三种主流关于技术创新的内部分配方式的特点,分析并对比三种分配模式的激励效果如表2所示。

根据以上对现有比较普遍存在的关于技术创新的分配制度的总结与分析,结合技术创新活动较强的不确定性与内部系统性,对以上分配方式进行改进,得出在现行条件下的相对最优分配方式,即假设可以取得技术创新成果对于企业未来效益影响的大小,企业内部分配制度可以进行更加合理有效的方式进行安排。我们将其分为两种情况进行讨论,即技术创新成果对于企业未来效益影响程度比较小时与比较大时。

当技术创新结果对于企业未来效益影响较小时,其创新结果导致企业未来效益在时间与数量两个维度都较模糊,确定两个维度的确切数字交易成本较大,此时企业可以引用耶鲁大学经济学家霍姆斯特罗姆提出的方法。企业和生产团队签署一份集体强制性合约,并且合约规定,如果团队成员的努力所产生的收入与帕累托最优结果一样,合约允许他们分享一笔收入。如果他们达不到有效率的结果,他们所创造的收入全部归企业所有,那么这种分配制度的安排就可以在团队成员中消除道德风险的问题。因为,每位技术创新人员的全力以赴工作对每个人获得报酬都很关键,卸责会使每个人包括自己失去工作的一切收益,这种情况下,团队卸责的道德风险就会消失,激励效果比较明显。但此种方法不能完全实施,因为,在此情况下容易发生人才流失。此时企业把技术创新的所有风险全部加到创新团队身上,对于创新团队内部风险厌恶者来说,如果外部确定性的薪金分配制度带来的效用大于此时的效用,就可能会发生人才流失。所以可以为创新团队提供一定的确定性薪酬,此时改换工作的机会成本就会变大,这样就会极大降低人才流失。

当技术创新结果对于企业未来效益影响较大时,企业可以采用股权型的分配方式,且在此基础上进行改进。委托代理双方对于技术创新结果对于企业效益或股价影响程度达成一致的情况下,可以设定创新团队的薪酬为全部股票价格提升部分的一部分,此部分占比根据技术创新对于企业效益股价影响程度的大小来最终确定。在此基础上可以为创新团队提供一定的固定薪酬,以此来解决风险厌恶导致的人才流失问题。然后可以确定技术创新人员获益时期为起于技术投产使用时期,经过股价上升,然后到达股价变动率与同行业平均水平持平时(此时创新技术开始普及,企业产品收益率与同行业基本持平,创新技术成果不再产生额外收益),开始到持平时的股价之差的一定比例,便是技术创新团队的薪酬。这就可以解决企业收益在时间与数量上与技术创新人员的获利水平在时间与数量的吻合,这样激励效果就会非常明显,技术创新的效率得到提升。

1.唐跃文,胡跃红.略论国有企业技术创新的人力资源激励机制[J].探索与研究,2003(5)

2.罗纳德·科斯.企业的性质[A].盛洪主编.现代制度经济学[M].北京大学出版社,2003

3.董静.企业技术创新的组织模式— 基于不确定性与系统性的实证研究[J].研究与发展管理2010(6)

4.欧阳新年.企业内部技术创新激励:按贡献参与收益分配[J].北京市经济管理干部学院学报,2009(9)