青鱼的营养需求与配合饲料研究

■冷向军

(上海海洋大学水产与生命学院,上海 201306)

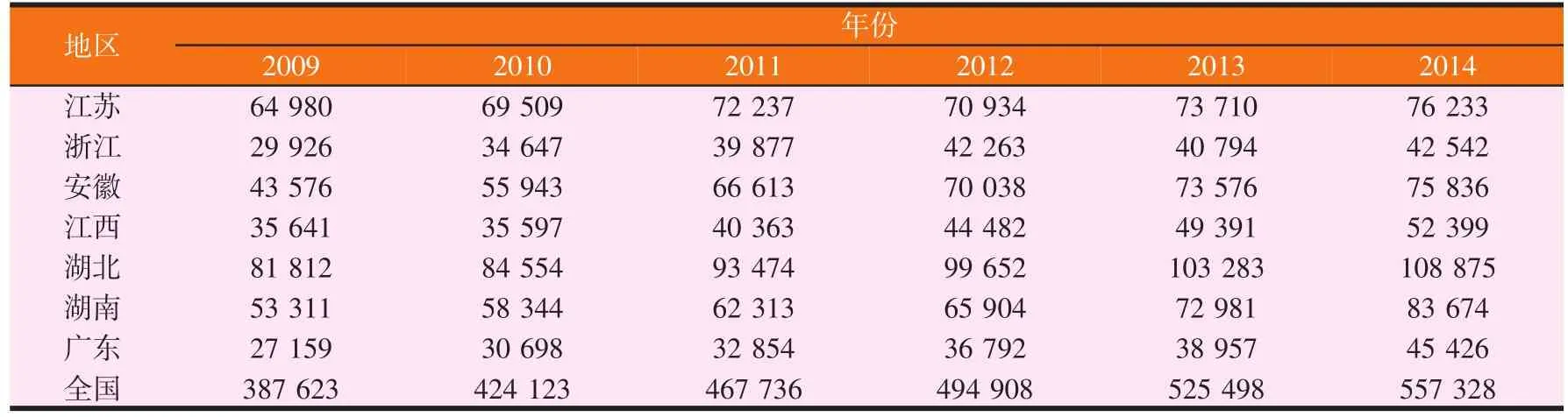

青鱼是我国传统养殖的四大家鱼之一,具有生长速度快、产量高、肉味鲜美的特点,深受人们的喜爱。青鱼天然分布于我国的东部、南部、中部和东北部地区,目前青鱼的养殖已遍及我国的大部分地区,尽管其产量不及草鱼、鲤鱼、鲫鱼等,但其养殖生产发展十分迅速。我国青鱼的传统养殖区为江浙等地,但近些年来,两湖地区的青鱼养殖产量已超过江浙地区,成为我国青鱼养殖的主产区。表1列出了近年我国的青鱼主要养殖区及其产量。

青鱼为温和型肉食性鱼类,传统的青鱼养殖以天然贝类(螺蛳、黄蚬等)为主,由于水域污染的加剧,天然贝类资源不断下降,严重制约了青鱼养殖业的发展。经过多年研究和实践,目前,从青鱼鱼种的培育,到青鱼成鱼的养殖和亲鱼的繁殖,全程均可采用配合饲料饲养。

1 青鱼的营养需求

1.1 蛋白质和氨基酸

目前,有关青鱼蛋白质需要量的研究,主要集中在夏花鱼苗和一龄鱼种方面。以酪蛋白为蛋白源所求得的夏花鱼苗的适宜蛋白质需要量为41%(杨国华,1981);以酪蛋白和明胶为蛋白源所求得的青鱼(3.5 g)对饲料蛋白质的需要量为35%~40%(戴祥庆,1988);王道尊等(1984)认为,青鱼鱼种[(37.12~48.32)g]对蛋白质的适宜需要量为30%~41%,这与青鱼的天然饵料螺蛳、黄蚬的粗蛋白含量相近(分别为38.8%和32.2%)。陈建明等(2014)的研究表明,二龄青鱼种(95.5 g)阶段适宜的饲料蛋白水平为40%(饲料干重)。

表1 我国的青鱼主要养殖区域及产量(t)

蛋白质的营养主要是氨基酸的营养,鱼类通常需要10种必需氨基酸。目前对青鱼氨基酸需要量的报道仅见赖氨酸和蛋氨酸。以不同赖氨酸水平的饲料(以酪蛋白、鱼粉和晶体氨基酸混合物为蛋白源,粗蛋白水平38%)饲喂1.31 g的夏花鱼种,在赖氨酸水平为2.41%时,青鱼具有最大增重率;对蛋氨酸需求量的研究表明,当饲料中蛋氨酸含量为1.57%时,青鱼鱼种增重率最大(叶金云等,2011)。

1.2 脂肪和必需脂肪酸

饲料中脂肪的作用是提供能量和必需脂肪酸。二龄青鱼鱼种[(44.23~59.69)g]和当年青鱼鱼种[(10.25~13.73)g]对脂肪(以马面鲀鱼油为脂肪源)的需要量分别为6.2%和6.7%;当饲料脂肪含量在3%以下或9%以上时,青鱼均表现出鱼体消瘦、生长不良和增重率下降(王道尊等,1987)。彭爱明(1996)的研究表明,一龄青鱼种对饲料脂肪的最适需要量为6.03%。

淡水鱼类的必需脂肪酸有四种:亚油酸(18∶2n-6)、亚麻酸(18∶3n-3)、二十碳五烯酸(20∶5n-3)和二十二碳六烯酸(22∶6n-3)。不同脂肪源对青鱼生长的影响不同,其原因与必需脂肪酸组成和含量的不同有关。在鱼油、牛油、豆油、玉米油四种脂肪源中,以鱼油对1龄青鱼种的增重效果最佳 (王道尊等,1989);当饲料中缺乏必需脂肪酸(仅添加5%月桂酸)时,青鱼表现出眼球突出、竖鳞、体色变黑、鳍充血和死亡率较高等现象;单一添加1%亚油酸或1%亚麻酸,青鱼生长良好;而添加1%亚油酸+2%亚麻酸,或2%亚油酸+1%亚麻酸,或1%花生四烯酸时,生长均不理想(王道尊等,1986)。

1.3 碳水化合物(糖类)

碳水化合物(糖类)按其生理功能可分为可消化糖类(或称无氮浸出物,NFE)和粗纤维(CF)两大类。饲料中的可消化糖类主要为淀粉,在精制饵料的研究中也采用糊精、葡萄糖等作为糖源。

王道尊等(1984)研究了饲料中不同蛋白质和糖(糊精)含量对青鱼鱼种(48.32 g)的作用效果,发现饲料蛋白质含量30%~41%时,青鱼鱼种对饲料糖的适宜需要量为20%左右。周文玉等(1988)以增重率、饲料系数为评定指标,得出青鱼饲料中碳水化合物的适宜含量为25%~35%。蔡春芳等(2009)分别以葡萄糖、糊精为糖源,配制了糖含量为20%、40%的半精制饲料饲喂青鱼鱼种,发现青鱼增重率并无显著差异,但葡萄糖组肝胰脏超氧化物歧化酶、血浆超氧化物歧化酶活力和血浆总抗氧化能力均显著高于糊精组,可见青鱼能耐受40%的日粮糖,一定量的日粮糖尤其是葡萄糖有利于提高青鱼的抗氧化能力。通过上述研究,可以认为当年青鱼鱼种、二龄青鱼鱼种和食用鱼饲料中可消化糖类的适宜含量分别为30%、30%和35%。

青鱼自身不具备分解纤维素的酶类,但饲料中适宜含量纤维素对于维持消化道正常功能是必需的。杨国华等(1981)的研究表明,当饲料粗纤维含量过低(不含)或过高(24%)时,青鱼生长不佳,当饲料纤维素含量为8%时,青鱼具有最低的饲料系数和最高蛋白质效率。因此,建议青鱼饲料中纤维素含量以不高于8%为宜。

1.4 矿物质和维生素

在矿物质营养方面,汤峥嵘等(1998)、冷向军等(1998)、艾庆辉等(1998)的研究表明,青鱼对钙、磷的需要量为0.58%~0.78%、0.42%~0.62%(水中钙、磷含量分别为39.1 mg/kg和0.005 mg/kg),对铜、镁的需要量分别为3 mg/kg、0.04%。周志刚(2009)以氨基酸微量元素螯合物替代饲料中的硫酸盐无机矿物元素,饲喂平均体重254.9 g的青鱼鱼种8周,较对照组提高增重率5.26%,降低饲料系数7.14%,斤鱼成本降低6.88%,显著提高了青鱼的非特异性免疫力。

在维生素营养方面,王道尊等(1996)以VC-2-硫酸酯为VC源,配制了不同VC含量的饲料饲喂青鱼,各组试验鱼于2周后均表现出运动迟缓,脊柱弯曲,肌肉、皮肤、口、鳍出血症状,表明青鱼必须依赖食物提供维生素C,但不能利用抗坏血酸-2-硫酸酯作为VC源;冷向军等(2002)确定了以VC-2-多磷酸酯、包膜VC为VC源时,青鱼鱼种对VC的需求量分别为200、400 mg/kg;在胡毅等(2013)的研究中,青鱼幼鱼获得最好生长的饲料有效VC添加量为63.0 mg/kg(VC磷酸酯),补充VC可有效增强机体免疫,缓解机体免疫应激,改善青鱼抗氨氮胁迫能力。以不同VA添加量饲料饲喂青鱼幼鱼的实验表明,饲料中VA添加量为2 569 IU/kg时,青鱼幼鱼具有最大增重率(叶金云,2011);青鱼幼鱼获得最大生长的维生素E需求量为45.0 mg/kg,且较高VE能有效提高青鱼机体免疫力,缓解氨氮胁迫对机体的负面影响(黄云等,2013)。

1.5 添加剂研究

目前,有关青鱼饲料添加剂的研究不多。陈建明等(2009)在饲料中添加0.1%~0.3%中性蛋白酶制剂,显著促进了青鱼鱼种生长,降低了饲料系数,提高了对饲料蛋白质的消化率;舒秋艳等(2010)在饲料中添加中性耐温植酸酶500~1 000 HYU/kg,显著提高了青鱼增重率和常规养分的表观消化率,中性耐温植酸酶的添加可减少磷酸二氢钙用量0.75%。在饲料中添加2×106~5×108cfu/g枯草芽孢杆菌能显著促进青鱼鱼种生长和降低饲料系数(沈斌乾等,2013);在饲料中添加150 mg/kg L-肉碱,可促进青鱼生长,提高鱼体免疫力和抗氧化能力,增强鱼体抗病力(明建华等,2013)。毛盼等(2013)在含鱼粉15%饲料中补充0.2%晶体赖氨酸和0.12%晶体蛋氨酸,饲养5.90 g的青鱼8周,对鱼体增重率、饲料效率并无改善作用;这表明,青鱼对晶体氨基酸的利用能力有限,应采用缓释型的氨基酸。由于优质动植物蛋白资源的紧张,今后大量廉价蛋白源及非常规蛋白源将进入饲料配方,使用酶制剂和微生态制剂是提高原料利用率和改善肠道健康的重要途径,合成氨基酸的应用也将有助于改善饲料氨基酸平衡。

2 青鱼饲料配制

2.1 原料消化率

进行饲料配制,首先需了解各原料的消化利用率。刘玉良等(1990)以三氧化二铬为指示剂测定了青鱼鱼种对14种常用饲料的消化率,发现饲料中粗纤维含量与总消化率呈明显的负相关,粗蛋白含量与蛋白质消化率呈抛物线相关,当蛋白质在35%~40%时,蛋白质消化率最高;游文章等(1993)也测定了青鱼对11种原料的消化率;明建华等(2014)采用套算法(70%基础饲料+30%被测原料),以三氧化二铬为指示剂,测定了2龄青鱼对7种原料的消化率,结果见表2,供配制饲料时参考。

表2 二龄青鱼对7种原料的表观消化率(%)

2.2 低鱼粉饲料研究

青鱼为肉食性鱼类,在初期研究的饲料配方中常采用较高含量鱼粉,但近年来鱼粉资源紧张,价格昂贵,人们更关注于低鱼粉饲料的配制。孙盛明等(2009)以豆粕、菜粕按蛋白含量1∶1的比例替代25%、50%、75%、100%的鱼粉(基础饲料鱼粉含量26.36%),饲喂体重1.32 g青鱼鱼种,发现豆粕、菜粕替代25%、50%鱼粉组的鱼体增重率和饲料系数均与对照组差异不显著,而替代75%鱼粉后,鱼体生长性能显著下降。黄云等(2012)以体重5.77 g的青鱼为研究对象,以双低菜粕分别替代饲料中不同比例的豆粕,发现当双低菜粕含量大于11%时,青鱼特定生长率,蛋白质表观消化率,肠道蛋白酶、淀粉酶和脂肪酶活性均显著降低,从而认为青鱼幼鱼饲料中双低菜粕含量以不超过11%为宜;毛盼等(2013)以豆粕等蛋白替代鱼粉用量,配制了鱼粉为30%、25%、20%、15%的饲料,饲喂初始体重为5.9 g的青鱼鱼种8周,发现豆粕替代鱼粉用量的1/3时(即20%鱼粉组),鱼体生长性能无显著变化,但当豆粕替代鱼粉用量的1/2时(即15%鱼粉组),增重率显著降低,饲料系数显著增加;以棉粕替代豆粕饲养青鱼,当棉粕用量30%时,对青鱼生长并无不利影响,但当棉粕用量达40%后,青鱼生长性能显著降低(周俊杰等,2010)。实际上,近年来由于鱼粉、豆粕等优质动植物蛋白源的价格高涨,棉粕和菜粕在青鱼饲料中的用量大增,其安全用量和合理使用尚有待于进一步研究。

2.3 配方实例

以下为近年报道的青鱼饲料配方及其养殖效果,供生产中参考。

配方一:美国蒸汽鱼粉20%、豆粕24%、棉粕12%、菜粕8%、米糠5%、面粉4.5%、次粉15.5%、α-淀粉5%、豆油2%、鱼油1%、胆碱0.5%、磷酸二氢钙1.5%、预混料1%,配方粗蛋白质水平35.81%,粗脂肪水平5.03%。以该饲料饲养平均初体重为5.91 g的青鱼鱼种8周,鱼体增重率为219.33%,饲料系数为1.60(毛盼等,2013)。

配方二:鱼粉18.75%、血粉5%、玉米蛋白粉6%、菜粕10%、棉粕18%、小肽豆粕8.74%、面粉16%、糊精10%、鱼油2.53%、微晶纤维素0.48%、磷酸二氢钙1.8%、预混料1%、氯化胆碱0.2%、沸石粉1.5%,配方粗蛋白质水平为40.11%,粗脂肪为5.41%。以该饲料饲养平均初体重为2.0 g的青鱼鱼种8周,鱼体增重率为441.39%,饲料系数为1.26(刘沛等,2014)。

配方三:鱼粉9.0%、肠衣粉3.0%、豆粕12.0%、菜粕12.0%、味精蛋白3.0%、次粉12.6%、面粉17.0%、膨润土0.7%、米糠10.0%、豆油3.0%、磷脂菜粕(磷脂油20%+菜粕80%)、谷朊粉4.0%、血球粉2.0%、VC磷酸酯0.1%、氯化胆碱0.2%、氨基酸螯合矿物盐0.5%、多维0.5%,配方粗蛋白质水平38.75%,粗脂肪9.17%。饲料制成直径3 mm浮性膨化饲料,在网箱中饲养初体重为251.5 g的青鱼8周,鱼体增重率为135.99%,饲料系数为1.30(周志刚,2009)。

3 饲料加工与膨化饲料的应用

3.1 硬颗粒饲料

青鱼成鱼饲料的原料粉碎粒度需通过40目筛,鱼苗、鱼种饲料的粉碎粒度要求更高,应以通过60目为宜;调质温度为90℃左右,温度较低,糊化效果不好,影响颗粒的水中稳定性;温度过高,对提高饲料稳定性不明显,且过高温度会加速对维生素等营养成分的破坏。调质时间以2 min左右为宜,通常采用二道或三道调质器。蒸汽压力的大小与原料配比、含水量和粉碎细度等因素有关,一般控制在0.2~0.4 MPa;蒸汽量一般为5%左右,使通蒸汽后原料水分为17%~18%。饲料制粒后,应有后熟化过程,以进一步提高颗粒的熟化度和水中稳定性。通过充分的调质、制粒及后熟化过程后,淀粉的熟化度可达50%~60%以上,所生产的颗粒饲料具有良好的水中稳定性。

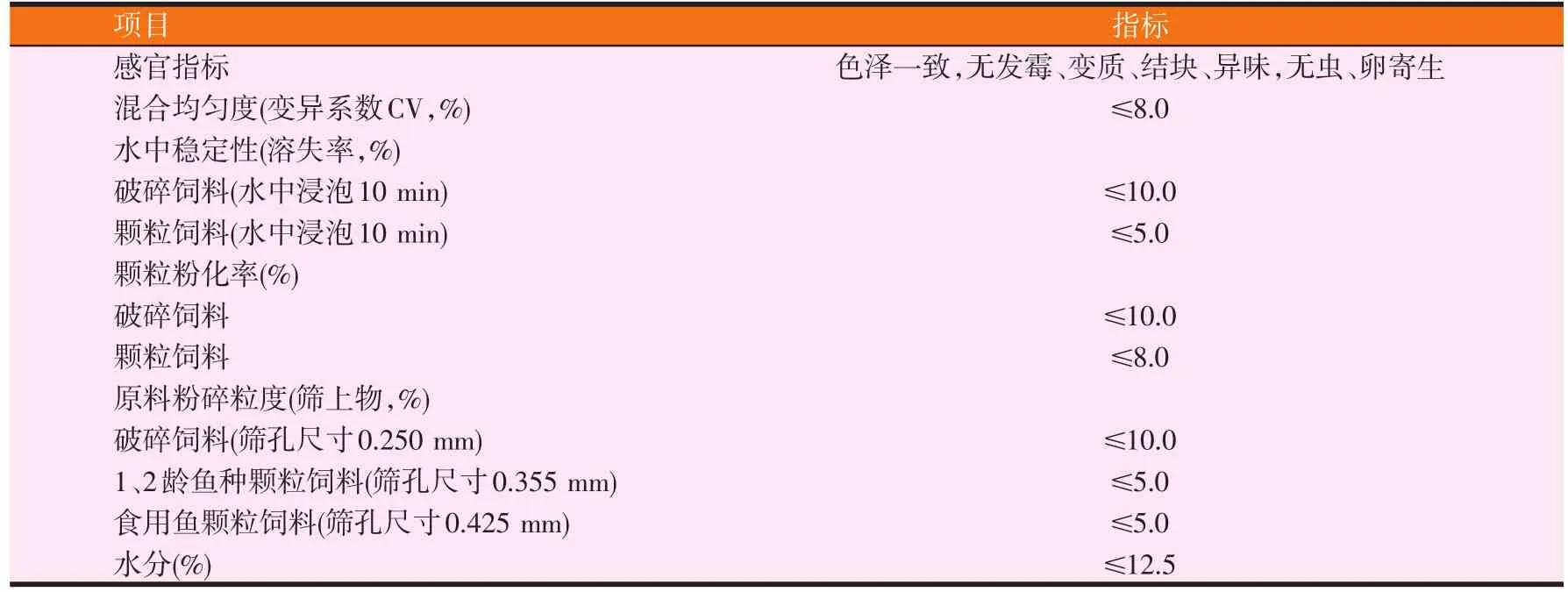

《青鱼配合饲料》(SC/T 1073—2004)对青鱼饲料加工质量指标的规定见表3。

表3 《青鱼配合饲料》加工质量指标

3.2 膨化饲料及其应用

膨化饲料是指通过调质、升温、增压、熟化、挤出模孔和骤然降压后形成的膨松多孔饲料。在套筒内,强烈的剪切力、挤压力、摩擦力和外在加热的作用,产生高温高压,物料呈熔化的塑性胶体状,淀粉充分糊化;当物料以很高的压力从模板喷出时,压力骤降为常压,高温水瞬间气化,使颗粒体积扩大,成多孔网络状结构,即为膨化饲料。

饲料经膨化加工后,淀粉熟化度大大提高,提高了营养物质消化率和能量利用率,饲料的水中稳定性也进一步加强,同时减少了原料的有害微生物含量,提高了饲料的安全卫生性;此外,膨化饲料漂浮于水面上,便于投饲和观察鱼类的采食,避免浪费。值得注意的是,膨化加工中的高温高压会对维生素等热敏性物质产生较大破坏,在膨化饲料生产中,应适当加大此类物质的添加量。

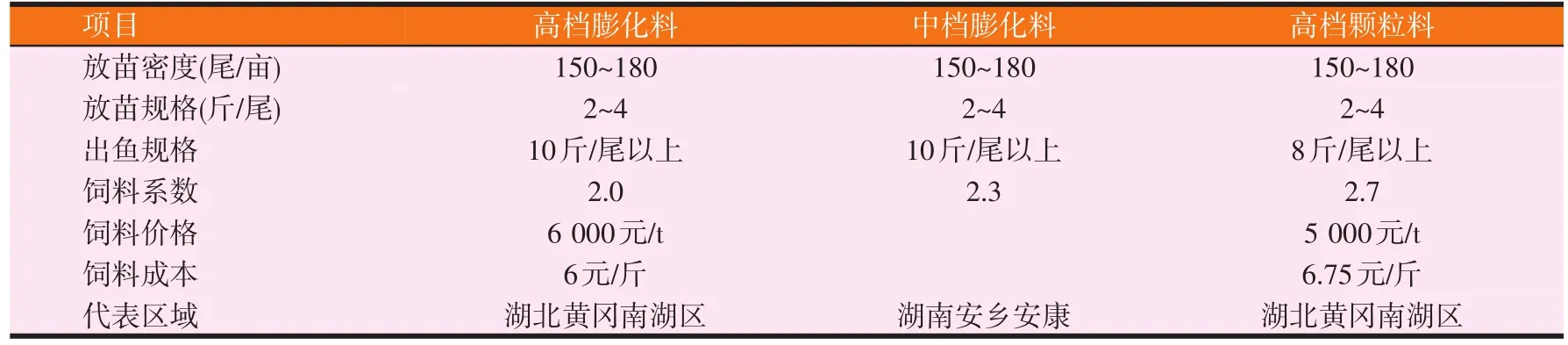

近年来,水产膨化饲料的发展十分迅速,膨化饲料在青鱼养殖中的应用也逐渐广泛。在江浙地区的生产实践表明,与传统的硬颗粒饲料相比,投喂膨化配合饲料具有生长快、饲料系数低、亩净收益高、水质改善明显等效果(叶金云,2012)。李家庆(2015)对华中地区青鱼养殖中使用膨化饲料的情况进行了调查,就膨化饲料和颗粒饲料的使用效果进行了比较,同样表明了膨化饲料的优势(见表4)。但是,在有些地方,出现投喂膨化饲料后,青鱼死亡率较高的现象;也有的地方反映,摄食膨化饲料后,青鱼体色异常的现象较为明显,这些都提示我们,膨化饲料的生产,不能按照颗粒饲料的思路去做。

表4 膨化饲料和颗粒饲料养殖青鱼的效果比较

4 对行业标准《青鱼配合饲料》的思考

我国的水产饲料行业标准《青鱼配合饲料》(SC/T1073—2004)的主要营养成分指标见表5。该标准于2005年2月开始实施,对于我国青鱼饲料的生产和青鱼养殖业的发展起到了积极的作用,经过十多年的生产应用,由于养殖模式改进和生产水平的提高,一些指标也有待于进一步的优化和改进。

表5 《青鱼配合饲料》主要营养成分指标(SC/T1073—2004)(%)

4.1 粗蛋白质水平

近年来,青鱼养殖的集约化程度越来越高,不再依赖于天然饵料,生长速度也有提高,对饲料蛋白质应有更高的要求;青鱼作为肉食性鱼类,对饲料蛋白质的需求量较高,但在《青鱼配合饲料》中,其食用鱼料粗蛋白质规定量(28%)却低于杂食性的鲤鱼成鱼料(30%,SC/T 1026—2002,鲤鱼配合饲料),这显然不合理。因此,在目前的生产条件下,应提高青鱼食用鱼饲料中的粗蛋白质含量规定,建议值为30%~32%。

4.2 含硫氨基酸

蛋氨酸通常是水产饲料中的第一限制性氨基酸。在动物体内,蛋氨酸可转化为胱氨酸,如果胱氨酸含量充足的话,则可减少甚至避免蛋氨酸的转化,从而起到节约蛋氨酸的效果,故胱氨酸又被称为半必需氨基酸。在一些饲料标准中往往将二者的总量(含硫氨基酸)作为一项营养指标来考虑,《青鱼配合饲料》正是采用了这一综合指标。但从数值上来看,0.6%~0.8%的含硫氨基酸明显偏低。草鱼对含硫氨基酸的需要量为:鱼苗料≥1.4%、鱼种料≥0.9%、食用鱼料≥0.7%(SC/T 1024—2002);鲫对含硫氨基酸的需要量为:鱼苗料≥1.1%、鱼种料≥0.8%、食用鱼料≥0.7%(SC/T 1076—2004);鲤对蛋氨酸的需要量为:鱼种前期料≥1.0%,鱼种后期料≥0.8%、成鱼≥0.6%(SC/T 1026—2002)。可见,肉食性的青鱼对含硫氨基酸的需求反而低于草食性草鱼和杂食性鲫鱼,也低于鲤鱼对蛋氨酸的需求量,应提高青鱼饲料中的蛋氨酸或含硫氨基酸含量规定。

4.3 赖氨酸

赖氨酸通常是水产饲料中的第二限制性氨基酸,也是需求量最大的几种必需氨基酸之一。在《青鱼配合饲料》中,对赖氨酸的需要量规定较高。从赖氨酸与粗蛋白的比值来看,在食用鱼料28%的粗蛋白质水平和不补充赖氨酸添加剂的情况下,要配制赖氨酸1.8%的饲料,几乎是不可能的;即便是在二龄鱼种33%的粗蛋白质水平下,要配制2.0%赖氨酸的饲料,也有相当难度。况且《青鱼配合饲料》采用的是有效赖氨酸指标。有效赖氨酸是指在规定的测定条件下测得的总赖氨酸和非有效赖氨酸之差。饲料中赖氨酸的ε-氨基与其他物质如还原糖的醛基结合(美拉德反应),则为非有效赖氨酸。显然,有效赖氨酸更能准确反映出水产动物对赖氨酸的需求,且在数值需求上应低于总赖氨酸。在此情况下,建议调低青鱼饲料中的有效赖氨酸水平,二龄鱼种料和食用鱼料以≥1.8%、≥1.6%为宜。

4.4 必需脂肪酸

脂肪的营养作用主要表现为供能和提供必需脂肪酸。《青鱼配合饲料》对必需脂肪酸的规定为:18∶2n-6或18∶3n-3≥1.0%,这意味着,可以是18∶2n-6≥1.0%,也可以是18∶3n-3≥1.0%,实际上,18∶2n-6与18∶3n-3并不等效。在没有确切的实验数据前,可以参考《鲤鱼配合饲料》的方法,对二者作出规定:18∶2n-6≥0.5%、18∶3n-3≥0.5%。

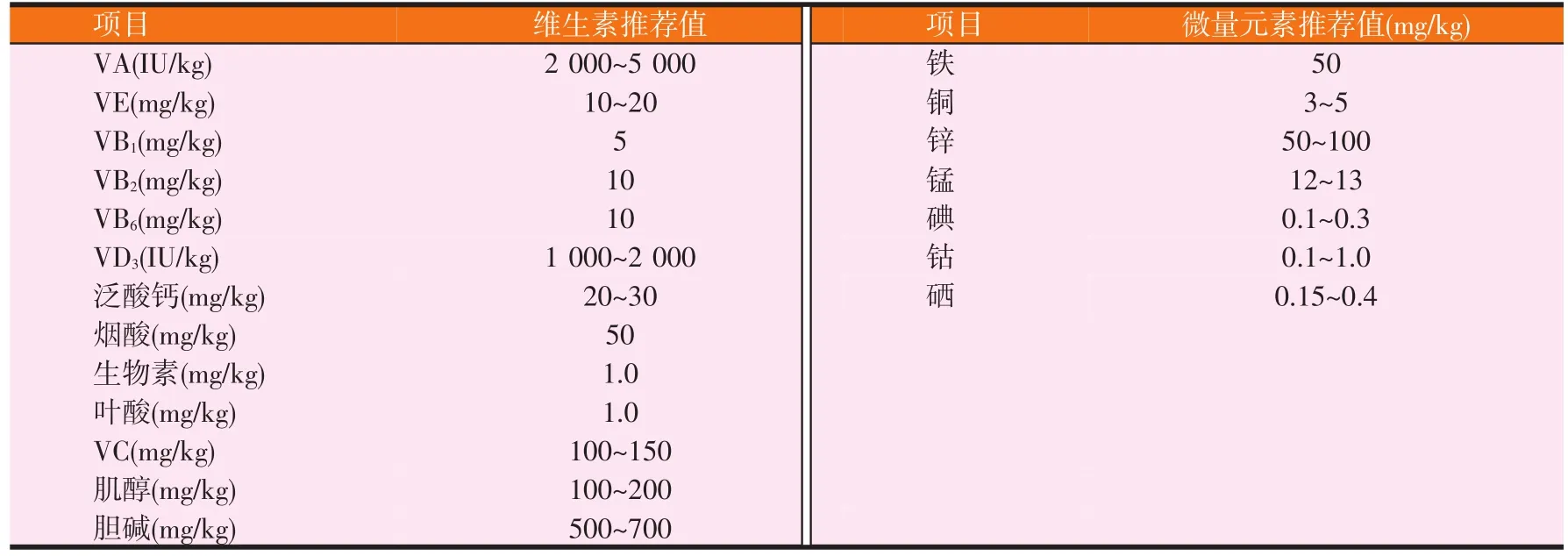

4.5 维生素和微量元素

通常水产饲料中需添加的维生素有15种,即脂溶性维生素:VA、VD、VE、VK,水溶性维生素B1、B2、B6、B12,烟酸、叶酸、泛酸、生物素、肌醇、胆碱、VC。在《青鱼配合饲料》中(见表6的推荐值),缺少对维生素K和维生素B12的推荐值,今后应加以完善,在生产中可参考《鲫鱼配合饲料》的推荐值。

表6 《青鱼配合饲料》中维生素、微量元素推荐值

此外,近年来,膨化饲料在青鱼养殖中的应用逐渐广泛,今后,在新的饲料标准制订或修订中,应该考虑膨化饲料的内容。

总的来看,与草鱼、鲤鱼、鲫鱼等大宗养殖品种相比,有关青鱼的营养研究较少,特别是维生素、微量元素等微量营养成分需要量的研究比较缺乏,生产中大多借用草鱼、鲫鱼的有关数据;青鱼对于各种饲料原料,特别是加工条件下的各种饲料原料中粗蛋白质、氨基酸、能量等营养素的消化率有待于进一步完善。在膨化饲料的使用中,有关饲料营养指标和加工指标的规定,也有待于进一步研究。目前,在畜禽营养学研究和饲料配制中,已广泛采用可消化蛋白、可消化氨基酸和消化能(代谢能)的指标,而在水产动物,包括青鱼方面还十分缺乏。这表明,有关青鱼的营养需要和饲料配制,今后还需要进行大量的基础研究工作。