高职院校的办学特色何以生成

——基于扎根理论的视角

曹靖

高职院校的办学特色何以生成

——基于扎根理论的视角

曹靖

高职院校办学特色的生成是基于高职院校组织相对长期的运行、变革与发展,基于高职院校组织的使命、目标和任务,基于高职院校与社会环境的互动。高职院校要想办出特色,需要整合各方的力量,尤其是政府、社会(市场)、院校自身,三者均要做出相应调整,共同引导高职院校办学特色的创建。

高职院校;办学特色;特色生成;扎根理论

一、理论困惑与问题的提出

在30多年的时间里,高职院校的发展从无到有,数量从少到多。但是,现今众多高职院校在办学过程中也面临着诸多的问题:如生存压力巨大,竞争日益激烈;缺乏鲜明的办学特色、办学质量参差不齐;生源与就业的供需变化挑战高职的办学;高职院校走进“趋同”的误区,个性丧失,等等。这些问题的存在直接影响了高职教育质量的提高,致使高职院校办学缺乏活力、得到的社会认可度偏低。因此,高职院校如何在激烈的竞争中生存与发展等问题成为迫切需要回答的命题。这些问题不仅使“高职院校办学特色”的迫切性有所凸显,也为“高职院校办学特色生成相关研究”的开展提供了现实条件。

毋庸置疑,高职院校办学特色的生成需要一个长期的过程:“办学特色不可能是自发形成的,也不是通过简单的几个建设途径就能实现,更不能通过广告宣传和媒体炒作形成。”[1]但如何生成高职院校的办学特色,这是众多理论研究者和实践工作者都十分重视的问题。现有研究的代表性观点主要有以下四类:其一,源于外在环境影响。波顿·克拉克(Burton R.Clark)认为:“竞争的状态能够激励一些院校像企业那样去寻找特色,并从中取得相应的利益。通过竞争能够促使高校开展特色创建是毫无疑问的。”[2]其二,基于高职院校的自主控制、设计与规划。“高职院校要树立先进的办学理念、准确地进行办学定位、灵活地进行专业设置、创新人才培养模式、坚持实事求是的科学态度、持之以恒地进行特色培植,从这几个重要方面入手,全面实施,整体推进。”[3]其三,来自高职院校与外部环境的交互作用。“高职院校如何办出特色,要做具体的分析。一是要考虑所在地区经济和社会环境;二是要考虑当前以及相当一个时期的社会需要;三是要实事求是地评估自身的优势和特点。”[4]其四,是高职院校长期演化形成。“高职院校在长期的办学实践中得以积累、形成和发展的,并在其价值取向、办学理念、办学目标等方面表现出的具有个性化方式与思路的、相对持久稳定的、优势化的、有一定社会影响的特征。”[5]

综上所述,学者们基于对高职院校办学特色涵义的认识和理解的不同,所提出的高职院校生成的研究观点也是见仁见智的。但是,现有研究对高职院校办学特色生成的原因仍然缺乏系统性的解释。在缺乏一个相对整体的分析框架之下进行阐释,最终所得到的有关高职院校办学特色建设的意见与策略将会在具体的实践中流于形式,显得疲软乏力。

高职院校特色何以生成?这是一个较为难以统一回答的问题。但当前对“高职院校的办学特色是什么”的问题,多位研究者都按其所指有所论述。各位研究者对高职院校办学特色问题的探讨虽不能直接回答出办学特色是怎样生成的,但却能为办学特色的生成提供“线索”,我们可以从各位研究者对高职院校办学特色问题的探讨中找到一个基本的坐标及方向。本文尝试着借用扎根理论的方法来寻找高职院校办学特色生成的原因,以期能够丰富有关办学特色的相关理论,也能给高职院校的办学特色实践以具体的参考与指导带来一些有益的启示。

二、研究设计

扎根理论(Grounded theory)被视为是定性研究方法中比较科学有效的一种方法。[6]其主要宗旨是从经验资料的基础之上建立理论。[7]扎根理论强调理论的发展,而且该理论根植于所搜集的现实资料以及资料与分析的持续互动。“它是一个需要不断进行比较、思考、分析将资料转化为概念而建立理论的过程。”[8]扎根理论研究方法的核心是资料收集、分析的过程,该过程包括了理论的演绎与归纳。资料的搜集与分析是同时发生的,同时进行、连续循环的过程,其资料收集方法与其它定性研究相同,而资料分析则要求严格。扎根理论对资料的分析称之为“译码”,其具体研究流程如图1所示。[9]

图1 扎根理论研究流程模型

需要强调的是,如果研究不能通过理论饱和性检验,则需要补充材料重新进行资料分析与编码。

(一)资料的收集与理论抽样

为了找到研究者们对当前高职院校办学特色问题的最真实看法,在分析收集到的资料之前,我们抱着一种“投降”的态度来对待各类文献资料。“文本资料是有生命的,如果我们忽视它的声音,就会过多地受到自己预设前提的影响,过多地读进去很多文本本身没有或者没有强调的问题。我们把自己有关的预设和价值判断暂时放置起来,让资料自己说话。”[10]根据扎根理论注重“目标”的信息丰富而非样本数量大小的原则,本研究挑选了相关文献作为研究对象,运用扎根理论研究方法识别高职院校办学特色的生成。

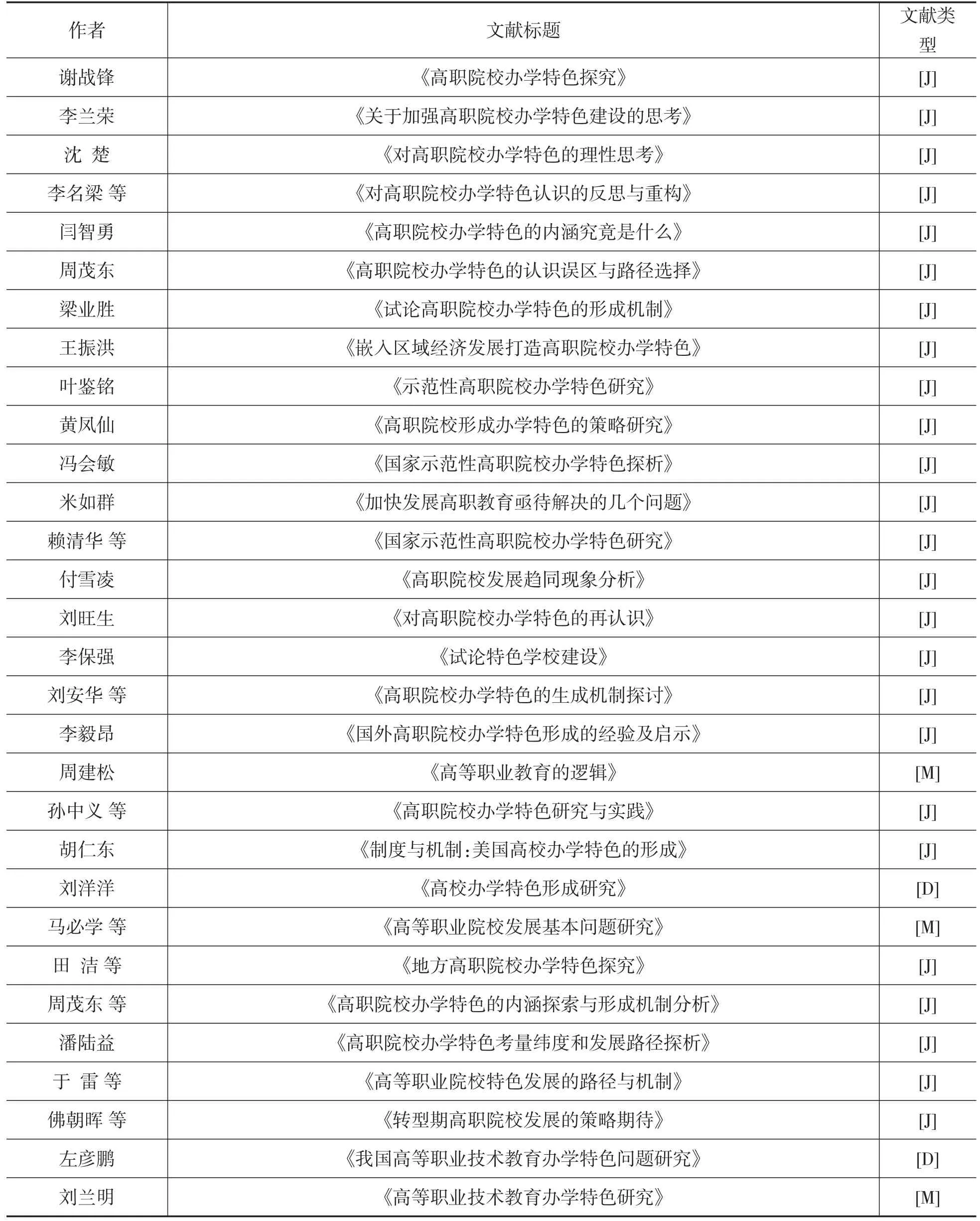

我们将30篇论述高职院校办学特色问题的文献作为一手资料,其显著特征是文献均对高职院校办学特色问题进行了直接表述。将每一篇研究文献均看作是一位独立的被访者,文献中涉及对高职院校办学特色及院校发展的表述则视为其基本观点。30篇研究文献如表1所示。

接下来,我们进入扎根理论的资料分析阶段。对资料的分析过程可以分为三个主要步骤,依次是开放性译码,主轴译码和选择性译码。

(二)资料分析

1.开放性编码。“开放性译码”是指将资料逐步进行概念化和范畴化,也就是依据一定的原则将大量记录资料加以逐级编码,用概念和范畴来正确反映资料内容,并把记录的资料以抽象出来的概念打破、揉碎并重新综合的过程。包括三个层面:逐词、逐行、逐个事件进行初始编码。对开放性译码的需求使保持开放,贴近数据并是代码简短,生动具有分析性。[11]

我们对被访者的基本观点进行了整理和编码,由于一手资料为学术论文,因此,文献中不存在没有明确指向性意义、不具有信息提取量的“也许”“可能”“大致上”等词汇。同时,将意义重复或向相近的表达进行合并处理并编码;对具有重要信息量的事件,保持其原貌,将其简要地纳入概念体系并提取主范畴。需要强调的是,概念和范畴的得出也并不是一劳永逸的,为了找到最可能反映资料本质的概念和范畴,需要在资料和概念、范畴间不断地循环往复考察。通过对资料的开放性译码分析,最终从资料中抽象出111个概念和8个范畴,如表2所示。

表1 搜集到的有关“高职院校办学特色”的文献

表2 “高职院校办学特色”资料记录的开放性译码分析

由于概念的数量庞大且有部分交叠,而范畴则是对众多概念的重新分类整合,于是范畴就成为接下来分析的重点部分。挖掘出的8个范畴(A1-A8)分别为:积淀、变革与发展、项目建设、理念、目标、内因、外因、内外(因)互动。“积淀”是指高职院校在长期运行过程中自主演化所积淀形成的个性及风格、风貌;“变革与发展”是指高职院校在“环境诱导”下的发展与变化;“项目建设”是指高职院校在发展时的具体任务及使命;“理念”是指高职院校在办学理念、精神文化等方面的诉求;“目标”是指高职院校的发展既定目标;“内因”是指高职院校内部的因素对院校发展的影响;“外因”是指高职院校外部的因素对院校发展的影响;“内外(因)互动”是指高职院校所处内外环境(因素)的相互作用对高职院校发展的影响。

2.主轴译码。主轴译码是将各个独立的范畴加以连接,将分解的资料重新整合。主轴译码阶段并不是要把范畴联系起来构建一个全面的理论架构,而是要发展“主范畴”和“副范畴”。换言之,主轴译码要做的仍然是发展范畴的,只不过比发展范畴的性质和纬度更进一步而已。常用到的主轴译码的方法有2个:一个是“典范分析模型”,另一个是“关系网”。本文选择的是“关系网”的方法:将研究问题最为相关的类属杯挑选出来,以分析类属与子类属之间的关系。每次只要对一个概念类属做分析,发现与其它概念的关联,通过对每个概念类属的渐次分析,最后可以形成一张所有概念类属的“关系网”,经过主轴译码后得到三大类关系(见表3)。

表3 基于主轴编码的三大类关系

在主轴编码阶段,通过关系网的方法共计得到了三个主范畴,分别为“自主演化”(AA1);“理性设计与控制”(AA2);“内外互动”(AA3)。关系网建构起了范畴/概念之间的紧密联系。通过主轴译码中关系网的方法,我们对主范畴有了更加全面、准确的了解,这也反映了与记录资料的持续互动。

3.选择性译码。“选择性译码”是指选择核心范畴,即在关联式编码所形成的众多概念类属关系中,发现一个或几个核心概念,具有较强的概括能力、抽象度高和较强的关联能力,能够将许多相关的概念集中在比较宽泛的理论范围之内;并且把概念化尚未发展完备的范畴补充整齐的过程。选择性译码过程的主要任务包括:(1)辨识出“核心范畴”去统领其它所有范畴;(2)继续发掘范畴,使其具有更周密、更完备的特征;(3)通过关系网系统地将核心范畴与其它范畴联结,并运用所有资料验证所联结关系;(4)在所占有的资料,所挖掘出的范畴、关系等基础之上,开发出“故事主线”。所谓“故事主线”是指用资料以及开发出的范畴、主范畴、关系等提炼一个可扼要说明全部现象的核心,即故事主线(核心范畴),并用资料验证。

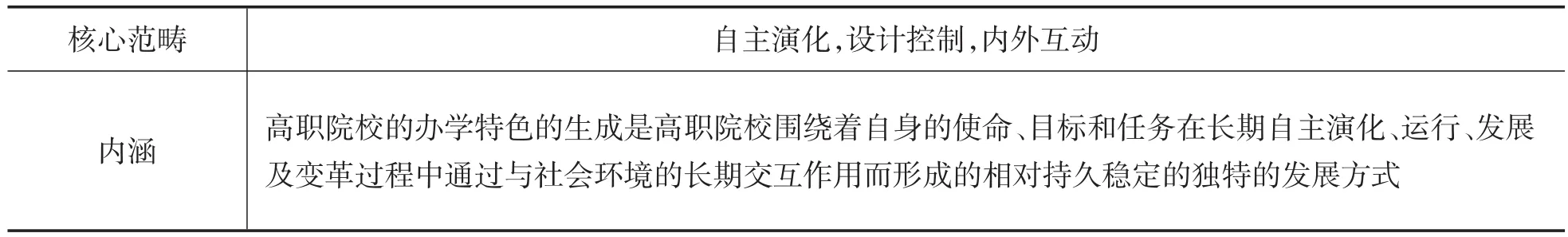

笔者从已有范畴中挖掘出了一个核心范畴,它能将其它范畴有效地联接起来(见表4)。

表4 “高职院校办学特色生成”的资料主范畴提取

通过对“积淀”“变革与发展”“项目建设”“理念追寻”“目标”“内因”“外因”和“内外互动”这8个范畴的继续考察,尤其是对“自主演化”“理性设计与控制”“内外互动”这3个主范畴以及相应副范畴的深入分析。同时,结合原始记录资料进行互动比较、提问后发现可以用“自主演化,设计控制,内外互动”(AA)生成高职院校的办学特色这一核心范畴来分析其它所有范畴。有办学特色的高职院校充分展示了这以核心概念的内涵。围绕该核心范畴的故事线可以概括为:高职院校办学特色的生成是指高职院校围绕着自身的使命、目标和任务,在长期自主演化、运行、发展及变革过程中,通过与社会环境的长期交互作用而形成的相对持久稳定的独特的发展方式。

高职院校办学特色的生成就是指高职院校组织系统在运行及发展的过程中,影响高职院校办学特色形成的各要素、结构、功能以及其相互关系,以及这些因素产生影响,发挥功效的作用过程和作用机理。因此,高职院校办学特色的生成是基于高职院校组织相对长期的运行、变革与发展;基于高职院校组织的使命,目标和任务;基于高职院校与社会环境的互动。

对高职院校办学特色生成的研究主要基于以下三个理论假设:(1)高职院校的发育和成长遵循一般进化原理,契合组织生命周期理论。是有低级阶段向高级阶段,从简单向复杂,从初级有序向多样性有序进化。即高职院校是一个非平衡状态的自我发展的有机组织。高职院校内部存在的诸多影响因素是推动其发展的主要动力。高职院校办学特色的生成过程是高职院校在内部“环境诱导”之下的自主演化过程。(2)高职院校办学特色是基于“人之计划”思路来规划与建设的,这体现在对学校组织结构的完善;制度条例的规范;管理机制的创新;具体项目的建设等方面,高职院校理性设计与控制的过程。因而,高职院校的校长责任重大;(3)高职院校所面临的外部环境是纷繁复杂,充满不确定性因素的。高职院校办学特色的生成是高职院校与外部环境相互作用的结果。

(三)理论饱和度分析

作为决定何时停止采样的鉴定标准,理论饱和度检验是指不可以获取额外数据使分析发展某一范畴的特征。[11]本文将理论饱和度检验用一条访谈记录作为举证。

访谈记录:

(访谈对象是HB职业技术学院,科研处处长:K处长)

访谈者:“您对所在学校的办学特色是怎么认识的?”

访谈对象:“我们学校的办学特色是在长期的办学过程中积淀形成的优于其他学校的独特优质风貌,当然了,这也离不开学校适应职业教育的要求,坚持开放办学,不断拓展办学的资源和领域。我们依托专业办企业,探索出前校后厂生产性实训基地,就是我们最大的办学特色。”

由上述访谈可知,该访谈对象认为办学特色的生成是学校长期发展积淀、主动拓展办学资源、通过“依托专业办企业”等途径形成,访谈的内容体现出了主范畴中的“自主演化”“内外互动”“设计控制”。

三、结论及建议

综上所述,从微观的角度看高职院校办学特色的生成过程是院校内部“设计控制”与“自主演化”相互耦合的过程;从宏观的角度看,高职院校办学特色的生成可以看作是高职院校受院校内外部因素的影响,在分类定位与战略规划相结合的条件下的生成的过程。高职院校要想办出特色,需要整合各方的力量,尤其是政府、社会(市场)、院校自身,三者均要做出相应调整,共同引导高职院校办学特色的创建。即在遵循高职教育发展规律的基础之上、遵循高职院校办学特色生成规律的基础之上,从政府,社会(市场)与高职院校三方面的互动之中,探寻促成高职院校办学特色生成的策略。只有在厘清纷繁复杂的办学特色表现之后,以办学特色生成的规律为依据与指导,才能科学、合理地选择办学特色生成的策略。

促成高职院校办学特色生成的外部空间策略涉及到两个大的方面:一个是政府,一个是社会(市场)。高职院校办学特色的生成离不开政府及社会(市场)创设良好的、有利于高职院校发展的社会环境、发展领域、政策空间。高职院校要更深入细致地研究高职院校的外部关系,包括研究高职院校所处的环境、外部环境因素作用于高职院校的方式、以及高职院校在所处的环境中建立起来的种种关系。同时,高职院校办学特色受外部环境影响因素的制约,存在和表现于高职院校内部运行的各个方面,这也是高职教育内外部规律互动的结果。

此外,高职院校必须自觉把握特色生成的规律性,自行选择办学模式,自主探寻发展道路,不断挖掘、培植、凝练以及推广办学特色,提高自身的办学质量。除了要做到与外部环境的能动联系,高职院校自身还需要纠正认识偏差,保持生成办学特色的目标意识与发展方向、完善内部治理结构,合理规划办学特色建设。最后,高职院校办学特色的生成离不开校长进行系统的筹划,校长要以发展的眼光来思考、规划高职院校的发展。

[1]2002年中外大学校长论坛第一小组.大学办学特色的形成发展战略[J].国家教育行政学院学报,2003(3):17-23.

[2]伯顿·克拉克.高等教育系统[M].王承绪,等,译;杭州:浙江大学出版社,1994:96.

[3]郑焱明.高职院校办学特色及其路径选择刍议---兼谈对促进江西高职院校健康发展的几点思考[J].职教论坛,2012(4):80-82.

[4]潘懋元.我对高等职教的看法[J].职业技术教育,2007 (18):36-37.

[5]许芳奎,吴家礼.依托行业的高职院校办学特色的创建[J].教育理论与实践,2010(10):18-19.

[6]Hammersley M.The Dilemma of Qualitative Method:Herbert Bulmer and the Chicago Tradition[J].London and New York:Routledge,1989:18.

[7]Glaser,BG,and Strauss,AL.The discovery of grounded theory:Strategies for qualitative research[M].New York: Aldine,1967.

[8]Layder D.New Strategies in Social Research[M].Cambridge:Polity press,1988:50-58.

[9]Pandit The Greation of Theory:A Recent Application of the Grounded The Theory Method[J].The Qualitative Report; 1996(4):4.

[10]陈向明.质的研究方法与社会科学研究[M].北京:教育科学出版社,2000:277.

[11]胡幼惠.质性研究:理论、方法及本土女性研究实例[M].台湾:巨流出版社,1996:16.

[责任编辑张栋梁]

曹靖,男,武汉大学教育科学研究院2013级博士研究生,主要研究方向为教育管理基本理论。

A

1674-7747(2016)31-0027-07