清水江文书中的“执照”研究

徐 斌

(贵州民族大学,贵州 贵阳 550025)

清水江文书中的“执照”研究

徐斌

(贵州民族大学,贵州贵阳550025)

摘要:清水江流域地区从清朝初期由单纯的民族社会向各种文化交织在一起的地域社会转变,国家从政治、经济、文化上对该地区进行控制。当地居民的土地管业执照、纳粮执照作为保障土地所有权和征收赋税的官方文字凭证,反映了政府对该地的行政管辖与经济控制。

关键词:“清水江文书”;土地管业执照;纳粮执照

在锦屏县偶里乡平鳌寨还保存一块“安民告示碑”,是康熙三十六年(1697)三月十五日黎平知府发平鳌寨晓喻:“尔等既归版图,倾心向化,亦皆朝廷赤子,每年输火烟钱粮,务宜亲身赴府完解。每逢朔望,宣传圣谕,则孝悌日生,礼法稍知矣。今尔等愿归府辖,凡一切斗殴、婚姻、田地事件,俱令亲身赴府控告,不得擅行仇杀,倘故违,责有所得,各宜遵府示”①该碑存偶里乡平鳌寨,收入姚炽昌《锦屏县碑文选辑》(内部印刷),第109页。。可见清初清水江流域地区已处在由单纯的民族社会向各种社会交织在一起的地域社会转变过程,法律制度也就开始从原来习惯法调整,向由国家法处理的转变。国家管辖体现在当地居民只要承认是政府子民,国家便确认土地所有权,百姓就得向政府纳粮纳贡。因此百姓的土地管业权利和向政府纳粮活动就成为当地居民之于国家权利和义务。

“执照”旧时一般指官府所颁发的文字凭证或是由政府主管部门正式签发的许可证件或牌照。今多指由主管机关发给的准许做某项工作或活动的资格证明。《清史稿》卷一百十二《选举七》:“凡报捐者曰官生,部予以据,曰执照。”[1]清水江文书中的纳粮执照也称为“粮食执照”,是明清至民国时期政府征收完田赋粮食后发给粮户的一种收据凭证[2]。民国时期,锦屏县专设有保警公粮,照区保经费甲级以上之户捐摊派,由县政府出据征收[3]。“土地管业执照”是清朝至民国时期政府颁发给土地使用者进行相关生产经营活动的官方文字凭证,它和今天的土地所有权证的作用基本一致,但又有所不同。土地管业执照作为当地居民的土地使用权的官方凭证,是土地所有权的凭证,当地居民一直十分重视,有的保存十分完好。

“一张执照就是一面历史的镜子,见证土地放垦的重要实物之一。”[4]清水江文书中有关纳粮执照和土地管业执照的研究成果目前很少。为深入探讨明清和民国时期这两种执照在纳粮和土地管业活动中的作用和意义,笔者将“清水江文书”前三辑中的纳粮执照和土地管业执照进行分类梳理,就其格式及内容、发放做法与程序、执照的意义、作用和影响等进行初步分析。

一、 土地管业执照

“土地管业执照”又称为土地执照,是依法确定土地权利人土地所有权的凭证[5],相当于现在的土地所有权证。在“清水江文书”第一辑中,一共整理获得土地管业执照约200份,其中在第一辑“加池寨文书”卷六第一帙中收录土地管业执照2份,分别为:姜无翰土地管业执照(民国三十一年)、姜无翰土地管业执照(民国三十一年)、“加池寨文书”卷七第一帙中收录土地管业执照2份,分别为锦屏县姜文清土地管业执照(民国三十一年)、锦屏县龙明榜土地榜土地管业热照(民国三十一年);第二辑中“魁胆寨文书”第七辑1份:王宏林土地管业执照;第三辑中共整理得18份土地管业执照,分别为:14份锦屏县土地管业执照(民国三十年八月)、1份锦屏县土地管业执照时间不详、3份锦屏县土地管业执照三十一年。在“天柱文书”第一辑中共整理收录土地管业执照约173份,其中时间最早可追溯到同治十三年十一月十二日(1873),清朝时期的田土执照大约有10份,分别是:同治十三年十一月一日贵州省善后总局、贵州承宣布政使司、贵州下游善后总局发放汉民龙洪昌土地执照、同治十三年十一月十二日贵州省善后总局、贵州承宣布政使司、贵州下游善后总局发放汉民龙学炳田土执照、同治十三年十二月一日贵州省善后总局、贵州承宣布政使司、贵州下游善后总局发放汉民龙昌宇田土执照、同治十三年十二月五日贵州省善后总局、贵州承宣布政使司、贵州下游善后总局发放汉民龙学炳田土执照、同治十三年十二月十三日贵州省善后总局、贵州承宣布政使司、贵州下游善后总局发放汉民龙学炳田土执照、同治十四年(1874)贵州省善后总局、贵州承宣布政使司、贵州下游善后总局发放汉民龙泽球田土执照、同治年间贵州省善后总局、贵州承宣布政使司、贵州下游善后总局发放汉民龙金梅田土执照、同治年间贵州省善后总局、贵州承宣布政使司、贵州下游善后总局发放汉民刘发庆田土执照、光绪元年四月(1875年)贵州省善后总局、贵州承宣布政使司、贵州下游善后总局发放汉民龙金梅田土执照。这些执照从清同治、光绪年间一直延续到民国三十七年(1948)。

(一)土地管业执照的格式及内容

1.土地管业执照的格式

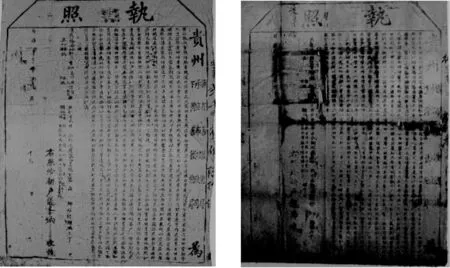

“民国时期土地管业执照的质地为,棉纸。规格为,宽约5厘米,高约7厘米。用黑油墨木雕版印制。版式为圭首形,设有外框栏。”[6]框内印有方格,左文右格式样。上、下框以一条横线相隔。执照正文字为繁体,无标点。从右至左、由上而下竖写分三部分首先是发照机关、执照字号、发照依据序号上加盖篆体印章其次是户主姓名及住址;而后方框中是分得土地的地段、位置、地号、种类、亩数、四至及土地数量合计,落款是颁发机关以及颁发时间加盖篆体印章。填写时,往所属行填写即可。与民国时期的土地管业管业有点区别的是,清朝时期的田土执照全文为手书,内容也更为详尽。清朝的田土执照和民国时期的土地管业执照在整体设计上庄重大方质朴,项目类别详细齐全,具有各自鲜明的时代特色。其中9份同治年间的田土执照和1份光绪年间的田土执照具有较高的研究价值[7]。详见(土地管业执照1、执照2)(土地管业执照1:同治十三年十一月十二日贵州省善后总局、贵州承宣布政使司、贵州下游善后总局发放汉民龙学炳土地执照、土地管业执照2:同治十四年贵州省善后总局、贵州承宣布政使司、贵州下游善后总局发放汉民龙泽球田土执照)

2.土地管业执照的文字内容

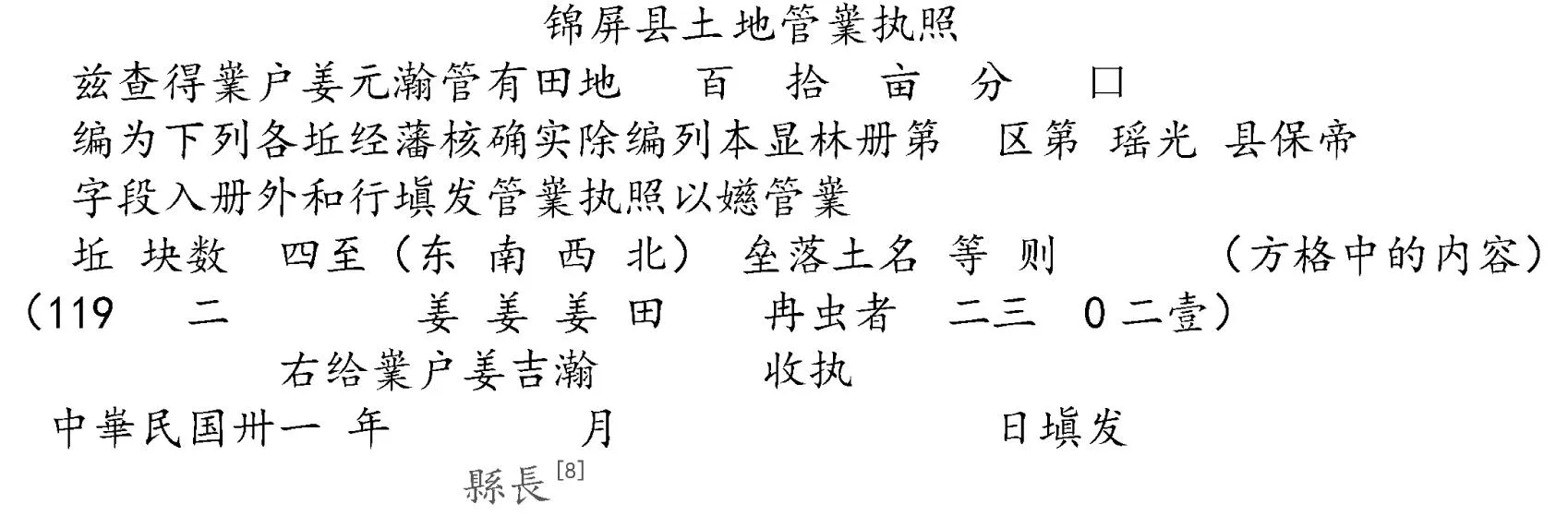

以民国三十一年(1943)姜元瀚土地管业执照为例。格式文字共8行,满行最多28字,最少2字,共计131字,其中印好的格式文字30字,后填写56字。全文见下页。

从这份土地管业执照中可以看出民国时期政府在沿用清朝同治时期的田土执照的基础上已经形成了一套比较完整的对土地使用权和所有权的规范,其规定的内容十分详尽,居民分得土地的所在地段、位置、地号、种类、亩数、四至及土地数量合计落款、发证机关等一应俱全。值得注意的是执照中还使用了方格式填写方式,大大加快了发证机关填写执照的速度,保障了田地、林地执照的及时发放,提高了发证机关的办事效率。

土地管业执照1 土地管业执照2

(二)土地管业执照的发放做法与程序

1.执照的填写与审核处理做法

除了拟定的契约格式文字已印好,其余填写文字为繁体墨书,其上有朱笔勾画修改的痕迹。这是民国填写契约的一种程序做法,是经办人员对填写的姓名、土地等级、地址、四至、数字等核对时,用朱笔,即朱砂笔或勾挑或圈画修改,进行最后的审核确认。年月日的日期,最后用朱笔填写,表示整个文字填写核对无误。“右给嶪户姜吉瀚”或“右给嶪户姜元瀚”则是指右边这部分执照应该给谁保管。如果整块土地的所有权范围都是同一个人,则右边所填名称就填同一人(土地管业执照3右),如果右边边界土地所有权归其它人,则填其它人(土地管业执照3左)之后就用木刻楷体印章,用红色印泥钤印。

2.执照用印的部位与做法

执照上所钤印的长方形印章,为典型的清代“关防”形制,长与宽比例大体为3∶2,和纳粮执照相似。民国时期土地管业执照应该也沿用此法,款处印文应该为“锦屏县政府”,并签署县长姓名。考虑到大量的执照在发放时,不可能每份都从县城各地跑到县城钤印关防,也不可能将此印章拿到县城各乡镇使用,更不可能复制此官印。那么就只有事先将此官印钤印在执照上了。上图右边为年款处,可见官印虽压年盖月,但未填写年月日数字,是为佐证之一。在格式文字右侧起首处和中下部,界线内“执照”处,地亩数及四至等4个地方也有模糊的印痕,另外,此处有折叠的痕迹,笔者大胆猜想其应是与税票之类契纸相交,形成骑缝,应该是以“拼合验对”之法来证明该土地已经纳税完毕,此为佐证之二,并且这一做法和其它民国年间契纸的做法有相似之处,如土地管业执照3和4所示:

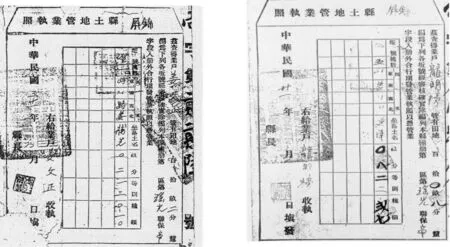

土地管业执照3 土地管业执照4

二、“纳粮执照”

古人云:“政以民为本,民以食为天”。粮食是人类最基本的生活资料,是人类生存的物质基础,是国家稳定的根本。有充足的粮食供应,这个国家就能稳定发展,粮食缺少就会造成国家恐慌,可见粮食不仅是经济问题,也是社会政治问题。

在清水江文书第一辑中,一共整理获得纳粮执照约50份,其中在“加池寨文书”卷三第五帙中共收录纳粮执照4份,分别为姜世泽纳米执照(咸丰四年四月十七日),姜昌纳米执照(咸丰四年四月十七日),姜世泽纳米执照(咸丰四年九月口日),姜克昌纳米执照(咸丰四年九月口日);在“加池寨文书”卷五第二帙中整理纳粮执照35份,分别为姜大明、姜凤彩、姜南乔纳粮执照(光绪十一年十一月十四日至二十四日),姜凤彩纳粮执照(宣统元年八月十七日至十月二十八日),值得注意的是,到了民国时期,纳粮执照的名称有了新的称谓:“缴米收据”,一共收录4份,如在“加池寨文书”卷五第二帙中:姜文正缴米收据(民国三十四年)。新中国成立初期,纳粮执照的名称又改名为“交粮收据”,一共收录3份,如“加池寨文书”卷九中第一帙姜文正交粮收据(一九五二年一月十日)。现就其产生、格式及内容、发放做法与程序、意义、作用和影响等方面对其加以探析。

(一)纳粮执照的适用、格式及内容

1.纳粮执照的适用

“清水江文书”前三辑中的纳粮执照最早可追溯到清朝咸丰四年(公元1854年)一直沿用到新中国成立初期,时间跨度100多年。“咸丰时,粤西役起,征调不时,不得不藉民力。粮银一两,派差银数倍不等。事定,差徭繁重如故,且钱粮或有蠲缓,差银则歉岁仍征。”[9]由于清朝咸丰时期广东省西部地区战事兴起,清政府为了囤积军粮,加大了征收粮食力度,这使得农民的负担日益加重。纳粮执照在清朝时期是被视为一种十分重要的官方纳粮凭证,具有很高的法律价值,因此居民常常小心护之,才使得纳粮执照得以完整地保留到今天。

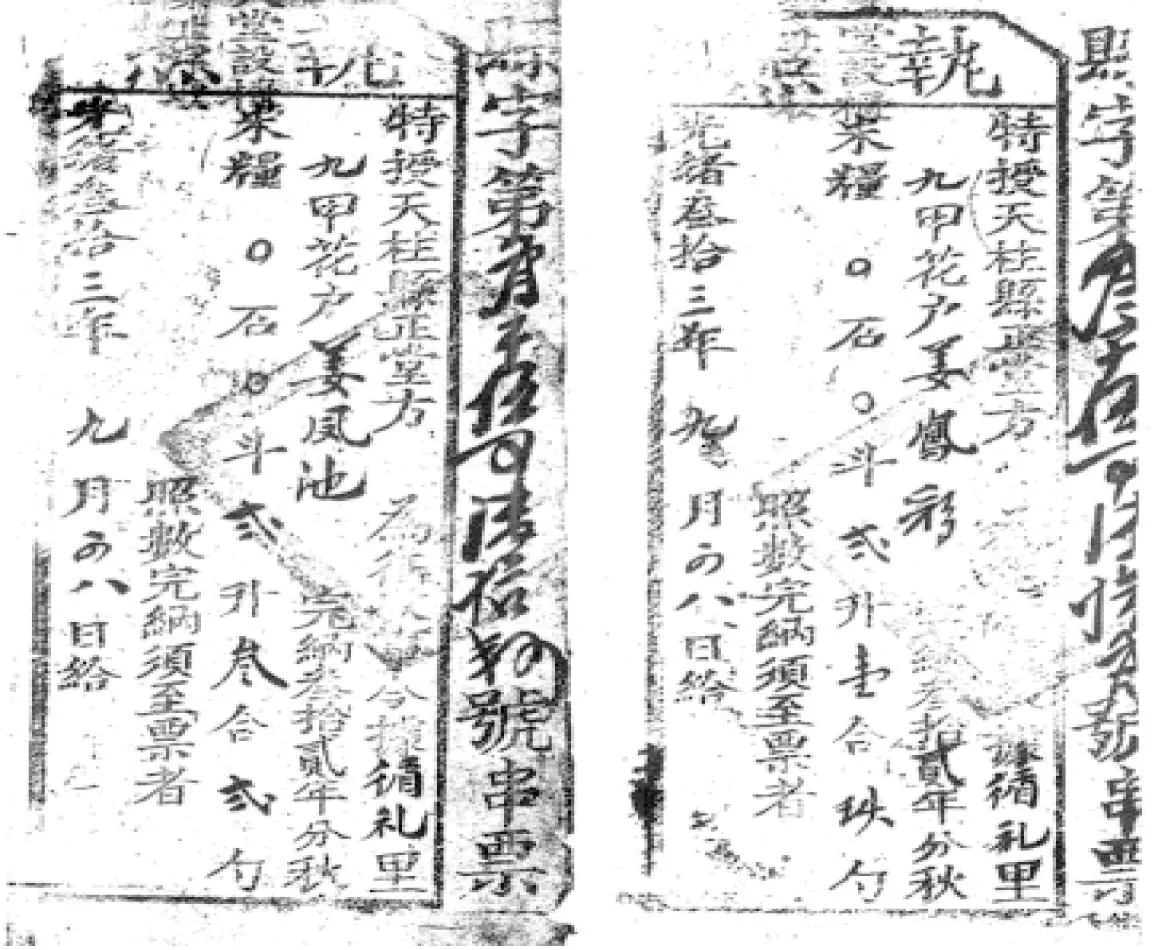

纳粮执照1 纳粮执照2

清水江流域盛产良木,然而耕地的面积却很少,粮食的产量常常不够度日。古语云:“贵州天无三日晴,地无三尺平”就生动地说明这里山地众多,耕地稀少。当地居民常常用良木交换粮食,为了上交官府征粮,他们不得不卖掉更多的木材换取粮食纳税,这大大加重了其生活负担。因此,当上交粮食获得纳粮执照时,他们常常把它小心翼翼的保存起来,以免丢失官府发放的纳粮凭证,给自己增加额外的经济负担。

2.纳粮执照的格式

纳粮执照的质地为棉纸,规格为:宽约5厘米,高约7厘米。用黑油墨木雕版印制[10]。版式为,圭首形,上、下框以一条横线相隔。执照正文字为繁体,无标点。从右至左、由上而下竖写分三部分首先是发照机关、发照依据上加盖篆体印章其次是户主姓名及住址。填写时,往所属行空格处填写即可。执照整体设计庄重大方质朴顶目类别详细齐全具有鲜明的时代特色。这50份“纳粮执照”是纳粮历史的最好见证,和土地管业执照一样,它也具有较高的研究和文物收藏价值。

(二)纳粮执照的文字内容

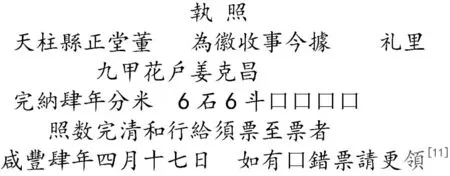

以咸丰四年四月十七日姜元翰姜克昌纳米执照为例,格式文字共5行,满行最多17字,最少7字,共计65字,其中印好的格式文字52字,后填写13字。全文如下:

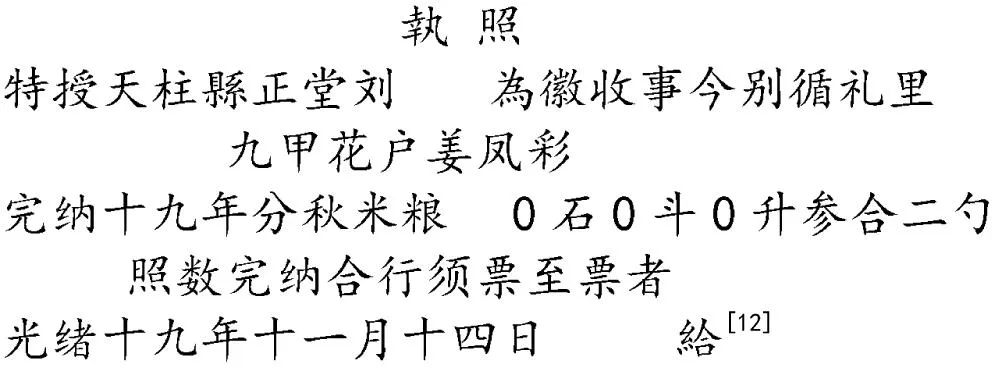

从纳粮执照本身我们不难看出这一凭证在当时已经形成了一个固定的模板,首先是标题“執照”二字简明扼要地体现出它的所属文体,抬头“天柱县”写明了执照发放的官府名称,“為徽收事今據”表明了纳粮征收的原因;“九甲花户”表明了纳粮者的身份,“完納肆年分米 6石6斗口口口口”表明了纳粮的时间和所纳粮的多少;“照数完清和行給須票至票者”意思是姜克昌所需缴纳的粮食已经交完,发给纳粮者纳粮的凭证,且必须交至其本人手里。“咸丰肆年四月十七日”指明发放的日期。“如有口錯票請更領”意思是如果有凭证有错误或者其它问题,可以用本票据前往更换。最后在这张凭证上加盖天柱县官府府印,以体现出这份纳粮执照是经过官府核准并加盖官印后所发放的官府凭证,是具有官府所认可的法律效力的。下面为清朝至民国时期的纳粮执照存本的例子。如清朝光绪十一年十一月十四日姜凤彩纳粮执照,全文如下:

再如宣统元年十月二十八日姜凤彩的纳粮执照,全文如下:

纳粮执照3 纳粮执照4

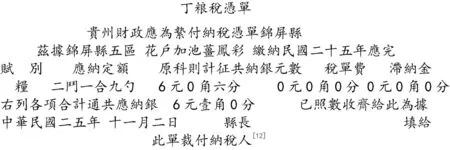

在民国时期,由于各种原因,纳粮执照改名为:“丁粮税凭单”,其格式和内容也发生了较大的变化如:民国二五年 十一月二日姜凤彩丁粮税凭单,全文如下:

新中国成立初期,国家为了减免农民的负担将纳粮执照改名为“交粮收据”。下文为姜文正在一九五一年一月十日获得的交粮收据,其中增加了减免数一栏:

(三)纳粮执照的发放做法与程序

1.填写与审核处理做法

除了拟定的契约格式文字已印好,需填写部分预留出空挡,其余填写文字为繁体墨书,其上有朱笔勾画修改的痕迹。这是清朝至民国填时期填写契约的一种程序做法,是经办人员对填写的姓名、纳粮斤数、数字等核对时,用朱笔,即朱砂笔或勾挑或圈画修改,进行最后的审核确认。年月日的日期,最后用朱笔填写,表示整个文字填写核对无误。“须票至票者”则是指该票据为纳粮者所有。之后就用木刻楷体印章,用红色印泥钤印。

2.用印的部位与做法

执照上所钤印的长方形印章,为典型的清代“关防”形制,长与宽比例大体为3∶2。“取其‘关防严密’之意,缘于明太祖为防止群臣预印空白纸作弊,而改用半印,以便拼合验对。清代承袭明代这一称谓,用之于非常设机构及各专管机构印信。”[13]清朝后期和民国时期应该也沿用此法,上图左边为印款处,印文应该为“天柱县政府”。这一做法和其它清朝或民国年间契纸的做法有相似之处。

(四)纳粮执照的意义、作用及影响

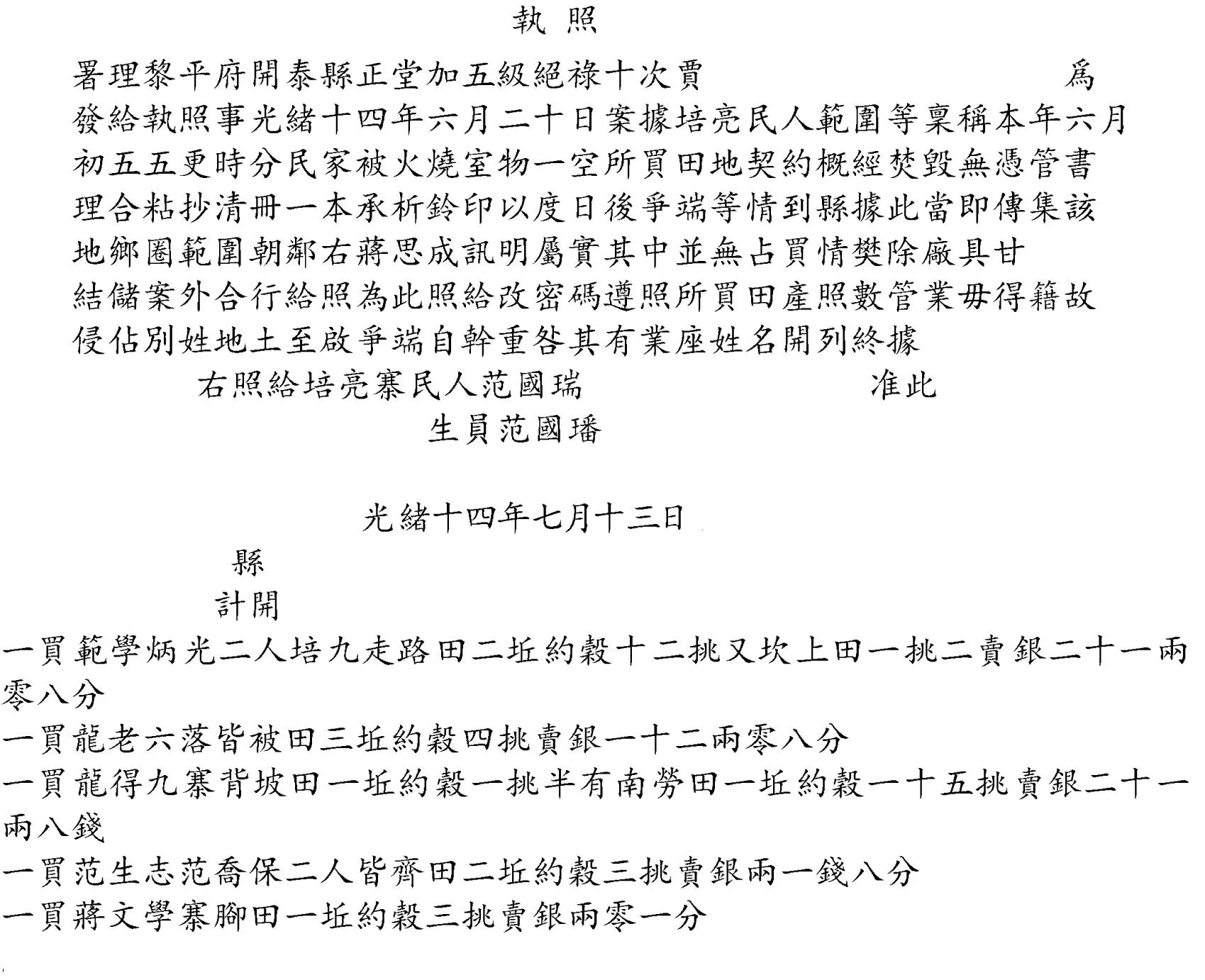

培亮山林田土管业执照

清水江文书中的纳粮执照数量较多且完整,时间跨度从清朝,民国一直到新中国成立初期,历经一百多年。现在出版的文书以姜氏家族保存最为完整,从清代咸丰年间到1951年,囊括了清后期各个朝代,其数量较多、延续较为完整,是十分珍贵的。从这些粮食执照登记的户主看,均为姜氏的祖辈一代代流传下来的。这些票据纸质泛黄,有的字迹模糊,整理起来颇费工夫。清水江文书将的编著者将它们按时间顺序整理成册,其中最早的户主为咸丰年间姜世泽,其后又有姜大明、姜凤彩、姜南乔等姜氏门人等为户主,一直延续到1951年粮食执照的消亡。通过查阅姜氏家中的族谱,据姜氏后人介绍,虽然各代、各地因税粮制度不同而有不同称谓,但这些票据的基本格式大同小异,从中也简要勾画出了清朝至新中国成立初期清水江流域田赋征收管理机构的沿革。查阅有关资料和文献,现存的粮食执照最早出现在明朝,但数量极少,清代相对较多。清水江文书中收集到最早的纳粮执照为咸丰年间,之后各代均有收藏。这些票据内容由繁到简,见证了清王朝由盛到衰的过程,同时也可看出封建社会苛捐杂税剥削农民的情况。如嘉庆年间的票据,仅有寥寥数语,内容简明;而到了咸丰年间,就有了上忙执照与下忙执照之分,按照农忙季节,一年改为征收两次赋税,反映了统治者巧立名目横征暴敛;到民国时期,田赋征收票据内容更为繁杂,征收的各项经费名目不少,可见当时社会除纳粮之外,其他苛捐杂税之多,民生之困苦。这些纳粮执照是一部珍贵的史料档案,对研究农业税的发展历史、清代税收制度具有不可代替的实证价值。

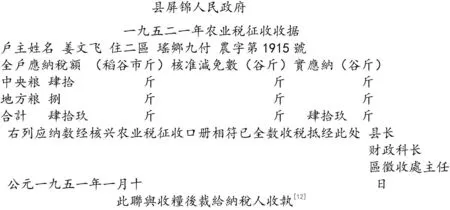

三、“培亮山林田土管业执照”

锦屏清水江文书特藏馆“清水江文书”整理编册的文书超过10余万件,其中有一件可以称得上是“文书之王”的执照文书,这份文书就是2005年1月在河口乡培亮村范修潭家征集到的清光绪十四年(1888)形成的“黎平府开泰县正堂加五级纪録十次贾右照给培亮寨民人范国瑞、生员范国璠的山林田土管业执照”。 是该馆收藏幅面最长、字数最多的文书,其长208厘米、宽52.8厘米,并加盖有“贵州黎平府开泰县印官印”,堪称“镇馆之宝”。这是纳粮和土地管业执照以外的另一类“复合型”执照文书,它有三个特点:一是篇幅最长。大部分文书都只有其八分之一大小,且保存的完整性相比之下稍有瑕疵;二是内容涉及到林业和土地。清水江流域自古就是全国七个杉木中心产区,有“杉木之乡”的美誉,杉木面积约占该地区森林面积的30%,该地区林业商品经济的发展已经历数百年历史。它是以市场对林木的需要,木材贸易的逐渐兴旺作为其商品经济日益发展的重要标志,与此相适应的国家、地方、民间为适应林业经济的发展而形成的法律制度和法律因素也是在其他贵州地区不曾有过的。这样该地曾经一度成为贵州经济、文化、法制发展水平较高的少数民族地区。此地由那时开始,逐渐固化了各民族的社会生活、传统文化,包括法律传统文化影响非常深远[14]。三是补发。如果执照有遗失或者损毁,发证机关在查明事实真相之后会通过相应的补办程序进行补发,从而保证了执照持有人的利益。由上观之,此文书实用价值和史料价值是非常珍贵的。该执照内容十分丰富,完整地反映了清光绪时期对山林田地买卖、所有权归、定价、契约补办等多方面的内容,见下页该文书的前半部分。*下图为“培亮山林田土管业执照”的前半部分,由徐晓光教授提供,在此表示感谢。

下面就“培亮山林田土管业执照”的格式及内容、发放做法与程序、意义作用和影响进行分析。

(一)执照的格式

1.田土所有权证明执照的格式

田地所有权证明执照的质地为,棉纸。规格为,其长208厘米、宽52.8厘米。用黑油墨木雕版印制。版式为圭首形,设有外框栏。框内印有墨色卷草流水纹,上、下框以一条长方形横框相隔,框内同样印有墨色卷草流水纹。[10]执照正文字为繁体,无标点。从右至左、由上而下竖写分三部分首先是发照机关、发给人、补发照时间及发照缘由、补发照的法律保障范围、补发照受益人、发照时间、发照的目的及作用,最后是官府落款上加盖篆体印章。文书左侧部分由4张棉纸粘接而成,粘接处都加盖县印,每列文字的首尾均用朱笔圈点,全文用毛笔竖向书写,卷面整洁流畅。这份执照共记载契约主买断29宗田产和21宗山林、析分1宗田产,共计51宗山林田土权属的详细情况。每宗权属都写有卖主姓名、田土地名、山林四抵,买银多少等项内容,条理清楚,一目了然。

2.文字内容

“培亮山林田土管业执照”文书全文共101列2888字,其中正文为89列2665字,其全文内容大概如下:

(执照内容首位部分均用朱砂墨笔进行勾画核实内容的真实性)

“培亮山林田土管业执照”形成的过程大致如下:

清光绪十四年(1888)六月初五,开泰县培亮寨发生火灾,民人范国瑞、生员范国璠兄弟住房被烧毁,祖辈、父辈几代人及范氏兄弟几十年中先后所买山林田土的契约荡然无存,痛失管业凭据。那是以各种契约执照管理社会经济的时代,“凡有山场者俱执以照为凭,买卖非有执照不行,争讼非有执照不理”[15]。那时全寨共有一本田土山林清册(也称座簿)。范氏兄弟便带着清册,于六月二十五日前往开泰县,向县衙申办加盖官府大印的田土山林管业执照(红契,未盖官印民间契约叫白契),县堂即传令该地乡团负责人范国朝、邻居蒋思成等到堂对证,经核实无误后,于七月十三日给范氏兄弟下发了这份管业执照。“该篇幅最大,内容最丰,而且格式标准,行文规范,四抵分明,权属明晰,流转有据,典型而集中地反映了当时清水江流域农林资产流动运行的真实状况,具有极高的文献价值”。[16]

(二)执照的发放做法与程序

1.执照的撰写与审核处理做法

“执照全文文字为繁体墨书,其上有朱笔勾画修改的痕迹”。[10]这是清朝至民国时期填写契约的一种程序做法,是经办人员对填写的姓名、土地等级、地址、四至、山林田地的价格等核对时,用朱笔,即朱砂笔或勾挑或圈画修改,进行最后的审核确认。整个文字填写核对无误之后就用木刻楷体印章色印泥钤印。

2.执照用印的部位与做法

执照上所钤印的长方形印章,为典型的清代“关防”形制,长与宽比例大体为3∶2。和纳粮执照相似。民国时期土地管业执照应该也沿用此法,款处印文应该为“贵州黎平府开泰县印”,上图右边为年款处,可见官印虽压年盖月,但未填写年月日数字,方便填写。文书左侧部分由4张棉纸粘接而成,粘接处都加盖县印,全文用毛笔竖向书写,每列文字的首尾均用朱笔圈点,以此来证明该山林田地已经核对完毕,确保了内容的真实性和可靠性。

四、结语

“民间执业,全以契券为凭”。但必须经官方核验,方能得到法律保护。纳粮执照和土地执照是历代官府颁发给纳粮者和土地所有者的官方凭证和所有权证明,又是所有者获得官方承认的唯一证明。两类生产、生活的活动正是通过向国家纳税或得到国家承认其所有权来体现的。土地作为粮食生产的载体,粮食又作为土地价值的具体产出,二者的关系是紧密相连,密不可分的。土地管业执照和纳粮执照之间的关系也是十分密切。因此在清朝至民国时期清水江流域沿用这两种凭证是十分符合当时的生产生活习惯的。纳粮执照和土地管业执照作为研究清水江流域清后期至民国时期纳粮和土地管业历史的第一手资料,其史料价值十分珍贵,它们作为档案资料对研究农业税的发展历史、清代税收制度和民国时期的土地制度具有不可代替的实证价值,它能为研究清水江流域地区税收和土地制度、宗族和法律制度提供参考,为拓宽清水江文书的研究领域提供一条路径。

参考文献:

[1]〔清〕赵尔巽.清史稿:卷一百十二·选举七[M].北京:中华书局,1977.

[2]龚喜燕.一门五代的粮食执照[J].浙中新报,2009-05-28.

[3]贵州省编辑组.侗族社会历史调查[M].贵阳:贵州民族出版社,1988:175.

[4]郭俊成.国土地执照浅释[J].鄂尔多斯文化,2010(2).

[5]傅安辉.三张不同历史时期的“土地执照”[N].中国艺术报,2007-06-01.

[6]郑志宏,倪尔华.光绪末年锦州官庄土地丈放执照考述[J].渤海大学学报,2014(6).

[7]官晓凤.凤城市民王树君向档案馆捐赠土改时期“土地执照”[J].兰台世界,2013(9).

[8]中山大学人类社会学研究中心.清水江文书:第一辑·卷六第一帙:加池寨文书[M].桂林:广西师范大学出版社,2001.

[9]〔清〕赵尔巽.清史稿:卷九十六:赋役仓库志[M].北京:中华书局,1977.

[10]郑志宏,倪尔华.光绪末年锦州官庄土地丈放执照考述[J].渤海大学学报,2014(6).

[11]中山大学人类社会学研究中心.清水江文书·第一辑·卷三第五帙:加池寨文书[M].桂林:广西师范大学出版社,2001.

[12]中山大学人类社会学研究中心.清水江文书:第一辑·卷五第二帙:加池寨文书[M].桂林:广西师范大学出版社,2003.

[13]任万平.清代官印制度综论[M]//明清论丛:第一辑.北京:紫禁城出版社,1999.

[14]徐晓光.清水江林业经济法制的历史回溯[M].贵阳:贵州人民出版社,2006: 1,12.

[15]龙令洌.锦屏文书的镇馆之宝——清光绪十四年“培亮山林田土管业执照[EB/OL].中国民族宗教网,2014-08-05.

[16]龙令洌.锦屏文书:尘封百余年的文化遗产[N].中国文化报,2009-05-12(1).

(责任编辑杨军昌)

中图分类号:K207

文献标识码:A

文章编号:1000-5099(2016)01-0120-10

作者简介:徐斌(1991—)男,贵州大方人,贵州民族大学法制与民族地区发展研究中心研究实习员,民商法学在读硕士。研究方向:民商法、民族习惯法。

收稿日期:2015-12-15

国际DOI编码:10.15958/j.cnki.gdxbshb.2016.01.017