学习在自我发现中发酵

——《对联》设计及反思

潘照团

【学程思录】

一、家联激情

师:作为温州人,我们家门口有一副奇联,就挂在江心屿江心寺的正门,大家见过吗?(出示图文并茂的对联:云朝朝朝朝朝朝朝朝散,潮长长长长长长长长消。)谁来读一读?

(生读得五花八门)

师:我听出了这副对联不好读,大家发现了什么问题?

生:中间的字都一样,怎么读?

生:我不知道读到哪里停。

师:真是难为各位!这流传近千年的佳联,出自南宋状元王十朋,他是我们温州乐清人,仅用六个字就写出了我们瓯江云聚云散、潮起潮落的画面,温州人无不以此为傲,称它为“家联”(板书)。大家要想解开它的谜,需从小打好对联的基础。

【小心思:对联,是一种文化,文化讲究渗透。把对联黏合上学生生活着的这片土地的温度,使学生欲学对联之情自然生发。】

二、主导发现

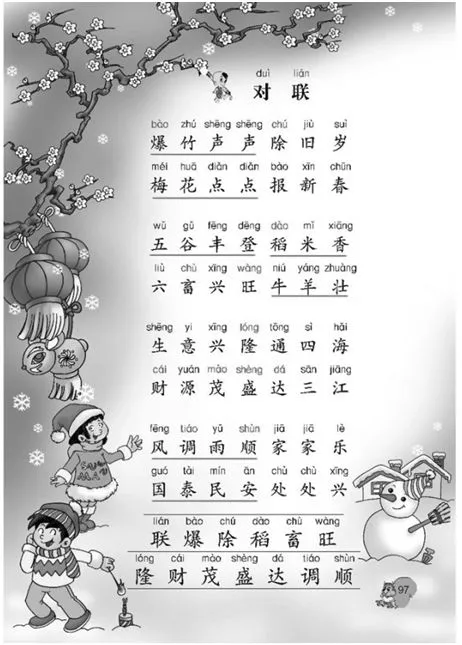

师:这是外地有些学校二年级学生读的课文——《对联》(呈现课文图像,如右图),上节课大家初步认识了对联,现在我们看看这篇课文,说说对联有什么特点,先说一共有几副对联。

生(齐):四副。

【小心思:学生回答得这么肯定,这么整齐,我不得不顺着学生的视角再次端视一下课文,其排版特点让我眼前一亮,当即决定调整教学预设,不再采用原先的“品读四副对联、比较归纳认识”,而是开始关注被“成人”踢出局外的最后“两行”。这么明显地摆在眼前,直接激起了学生的思维对照。】

三、生成发现

师:为什么不是五副?

生:最下边的两行不是。

师:为什么?

生:字数不同,上句六个字,下句七个字。

师:很敏锐,说出了对联的一个特点——字数相等(板书),还有新的发现吗?

生:上边都是用红线,四个字或者三个字画起来,最后两句都是画黑线。

生(抢着说):还有最后两行字都很大,跟我们语文书的生字表一样位置,不是对联。

师:你们两个的眼光真独特,像福尔摩斯,能看出页面上细微差别。可你们不能把穿着花衣服的人都叫做女人(生笑),画线、字体大小有可能是为了突出什么。你们读一读,再来交流,看看有没有新的发现。

(学生再次读课文)

生:最后两句平仄与对联不一样,“旺”和“顺”都是四声。

师:你真会读书,上节课我们说过对联一般是仄起平收(再次交代平仄音特点并板书:平仄相谐)。

生:还有,上下句说的内容不一样,意思也不清楚。

生:读得不怎么顺口。

(根据学生的回答板书对联的特点:内容相关,节奏相应。)

【小心思:学生的发现是学习最好的起搏器,这种学习的能量是由内及外的投射与释放。可以说自我发现是一种势能,我们随机的“顺势利导”比既定轨道的“循循善诱”来得更有生气。课例很明显,原来四联对比,八句交汇,读读说说,必显琐碎。现在集中两句,目标集中,参照物又有四联,印证有力,易于让学生说出对联的特点,避免了教师形成“给”的惯性。学生在发现中,可能有不成熟的看法,但这是真实的。帮助学生厘清认识,就是真正的学习。像词性相当、结构相称等对联特点学生未发现,也就不提起,过后学生会慢慢在实践中发现的。】

四、聚合发现

师:请小朋友们背朝黑板说出对联的特点,同桌可以交流,可以用自己的语言。

(生小结对联特点)

【小心思:让学生学会整理,是化零为整的基本学习策略,得从小渗透,长期坚持。对联的几个特点不是一时半刻能熟记于心的,得不断重整重现,用相互交流或内化语言等形式,逐步建立链环状的知识结构。】

五、迁移发现

师:现在我把对联打乱,请大家重新组合。

组合词语 组编对联

爆竹 梅花 声声 点点

达三江 稻米香 家家乐报新春 处处兴 除旧岁 牛羊壮 通四海

风调雨顺 生意兴隆 国泰民安 五谷丰登 财源茂盛六畜兴旺

生:梅花报新春

生:爆竹声声除旧岁

师:上联五个字,下联七个字,行不行?

生(齐):不行。

师:如果都五个字怎么对?

生:爆竹除旧岁

师:如果都七个字呢?

生:梅花点点报新春

师:看来大家对字数开始敏感起来了。同学们再来看看,如果字数都对等了,内容也相关了,节奏也和谐了。同学们觉得他们俩的对子还有没有需要改进的地方?

(引导学生发现上下句颠倒更贴切,更符合平仄规律。)

生:六畜兴旺牛羊壮

生:五谷丰登稻米香

师:上下句换了位置,我觉得写得比书里还好!(生笑)我可不是随便表扬人,谁能证明一下我的表扬是有依据的?

生:“壮”是四声,放在前,“香”是一声,放在后,“仄起平收”啊!

师:真了不起!大家继续。

生:国泰民安家家乐

生:风调雨顺通四海

生(齐):错了,错了!“家家乐”和“通四海”不对仗。

师:为什么?

生:“家家乐”与“通四海”总觉得不一样。

师:哦!前一个有叠字,后一个没有叠字,对吗?

生(齐):对。

师:上下联相对的位置词语结构要一样,这样对得才工整(板书:结构相称)。谁能把正确的对一对?

生:国泰民安家家乐,风调雨顺处处兴。

生:生意兴隆通四海,财源茂盛达三江。

【小心思:教师打破结构,学生重新组合,一破一立,活化教材,活跃了学生。对学生的信息处理,我不惟书,只要学生抓住认知事物的“本”,就可以肯定。如课例中,学生组合出“国泰民安家家乐,风调雨顺处处兴。”教材里的对联是“风调雨顺家家乐,国泰民安处处兴。”但我不纠偏,只要意思相对、相关即可,攒的是能力,不是词句。】

六、诵读吟咏

自由读,同桌对读,互相背读,男女分组对读,尝试背诵。

【小心思:多读书、多积累是语文课程的着力点。按语文课的一般规律,教学的起始阶段,即整体感知环节应当诵读,之所以放在收尾阶段,是基于本教材引进的出发点、教材本身的特点,更重要的是在于学情的牵发。这篇教材是对语文素养提升的一项补充,关键在拓宽学生的语文认识,感受传统文化,不再以既定教材的识字写字为重心。同时,作为对联,其节奏明快,短小精悍,易读易背,在尊重学情的基础上给予学生充分自主的发现,之后,不要错过读与背,时间可自由。】

七、断联待续

师:接下来,我跟大家讲个故事:

有一年,春节就要到了,我国东晋时期大书法家王羲之写了一副对联贴在自家门口。可他的书法名气太大了,很多人都想得到他写的字,于是有人半夜偷偷把这副对联揭走了。第二天王羲之又写了一副,可到了夜里还是被揭走了。再过一天就到大年初一了,为了防止对联再被别人揭走,王羲之写了“福无双至,祸不单行”八个字贴在自己家门口。这可是不吉利的话,所以夜里就没有人来揭了。第二天一大早,王羲之把每一联的后三个字补上,就成了很吉利的话了,众人看了,齐声喝彩,拍掌称妙。

师:回家后大家可以自己想几个字,分别给上下联添三个字,又工整,又吉利。也可以问爸爸妈妈,或者上网查资料找到你自己满意的答案。

另外,也可以找找江心屿的千古奇联,把它读正确。好吗?

【小心思:对联不应局限于机理教学,对于一二年级的学生更是如此。每一堂课,故事是学生最好的调剂品,而且故事又常常充满了智慧与趣味,满足了天性喜欢听故事的孩子的需求,边听边动脑,并把兴趣往课外延伸,这就是我们想做的。】

【学理顿悟】

让学习在自我发现中发酵

一堂好课,绝对不是预设的。再美的预案,终究还是预案。实际的课堂,是学生的课堂,是在学习中生成愿景的课堂。每堂课有个愿景,应该是由学生去发现,也应该由学生去实现。这有点难,所以要邂逅。要想邂逅主动性学习的课堂,自我发现能促进其学习力的发酵,而生成则成了它最好的酵母。

这堂课,从一开始就生成,这是何其美的邂逅!及时捕捉,并把发现进行到底,学生的学习没有了被拉扯的感觉,甚至没有留下一点被牵引的痕迹。顺着“发现”的视角,一起来品一品“发酵”的过程。

起予发现,并坚持到底。“起予”,为“启发自己”之意。如何启发学生自主发现?一是巧借教材特点,二是巧拨学生情感。本课教材行行清晰罗列,以对联组编,单页呈现,便于比较,利于发现。不过,离开了学生的感受,再好的教材也就是一堆文字。学生想不想去发现,应该找块敲门砖。笔者用温州当地的名联引入,拨动学生对对联的好奇感,“探个究竟”或多或少走进了学生的心里。同时,课后又用故事把学生的情感往后拉伸,对对联的好感不会在一堂课停滞,这就是把发现坚持到底。该课例还给人启发——“坚持到底”应有当堂落实之意。对于“课文中一共有几副对联”这一问题,有些人满足于答案——“四副”;有些人会追问“为什么”,却只停留于“最后两行不是对联”这一回应,不把回应当发现,因为他本身没有“发现”;有些人会以此“发现”为“发现”,顺势利导,贯穿整堂课。上述三者孰优孰劣自明。一句话,不要把学生的发现当作“客串”。

呵护发现,不高位析离。发现总得有个从低级到高级的过程,这是随着人的成长而不断趋向高位的。这个发展的过程不能被跳过。儿童的发现可能拙劣,有时还不能称之为发现,但在其特定时期,他觉得是发现,而且初始阶段往往还有满足感。此时我们要呵护,不能站在成人的视角评判,可以允许其不完整、不规范,只要着个边调,提倡用中医法——推拿调理,慎用西医法——一针见血。课上学生说“读得不怎么顺口”,这话多么朴素!陶行知先生曾言“儿童社会充满简单之美”,我们要呵护这种“美”,来个顺水推舟,推拿出“节奏相应”,此时我们只要把“顺口”与“节奏相应”打个等号即可,不要解析什么是节奏、什么是相应,解析过度了就是“被析离”。其实,“读”是最好的调理。课上学生多处发现都不同于教材,只要符合对联的基本规律,我们就不应拘泥于教材,这会助长学生对认识和活动的需要的情绪表现,有助于形成积极探究事物的认识倾向。面对学生的发现,不要专断,关键在调理,不是析离。

聚光发现,促应用迁移。要发现,不要发散。孩童的发现一般不严密、不系统,比如课上学生关于对联的特点总结,不是一个人完整概括的,是在师生之间多重交互后形成的。对于碎片化的发现我们要引导学生总结聚合,再以总结构建的知识新体系进行语用训练。也就是,学生“发现”后形成的观点不能零散存放,它需要打包成“知识块”进行迁移应用,这样才可能把浮于表层的“发现”通过操练植入“长时记忆区”。课上让学生重新组合打乱的词语拼成对联,刚好处于“跳一跳摘到果实”的“使能目标区”。笔者课上故意把通读诵背课文放在组编对联之后,目的就是让学生的发现有个真实的投射。这堂课仅是语文课堂的一个拓展,重在传统文化的潜移默化,字词等基础教学目标不作考虑。熟悉课文放在迁移应用之后,让发现转化得更彻底。

学习在自我发现中发酵,生成是学习张力的最好酵母。把“学”还给学生本人,达到最终目的就是真、自由和美。