谈地方应用型本科院校“对接产业”课程改革实践

黄海 李玉环 陈美花 付满

摘 要:本文以钦州学院水产品加工工艺课程为例,介绍了对接产业的课程改革实践。该课程以水产加工业人才需求和岗位能力分析为切入点,进行了四方面的改革实践。

关键词:应用型本科院校;对接产业;课程改革

高等学校具有育人、科研、社会服务和文化引领四大社会功能。对于地方性本科院校来说,紧密对接本地及周边地区的行业产业,积极服务地方经济与社会发展显得尤为重要,这是衡量其办学质量的重要指标,也是其能否在高校转型发展中实现弯道超车的关键所在。《教育部国家发展改革委 财政部关于引导部分地方普通本科高校向应用型转变的指导意见》(教发〔2015〕 7号)指出,应用型高校要以培养应用型技术技能型人才为职责使命,紧密对接区域行业产业的发展需求,以产教融合、校企合作为突破口,建立产教融合、协同育人的人才培养模式,实现专业链与产业链、课程内容与职业标准、教学过程与生产过程的对接。因此地方性本科院校要改变传统的课程设置和教学模式,实现培养行业产业需要的应用型技术技能型人才的目标。

钦州学院自2013年开始在全校范围开展了向应用型转变的教学改革探索与实践。水产品加工工艺作为食品科学与工程专业服务北部湾海洋经济的重要课程,在课程目标、课程内容、课程实施、课程评价等方面进行了系统的改革实践。

一、课程改革思路

水产品加工工艺课程改革的思路是紧密对接水产加工产业,以全方位“对接产业”为原则,以产业人才需求为导向,以满足行业岗位能力要求为人才培养核心,深入开展校企合作,以水产加工业人才需求和岗位能力分析为切入点,根据岗位职业能力要求确定课程目标;根据职业标准和可持续发展要求确定课程内容;根据生产过程并遵循学生认知规律设计教学过程;根据岗位工作评价标准制订课程评价体系。

二、确定了服务北部湾经济区水产加工业的课程目标

本着“人才培养围着需求转”的原则,经过对北部湾经济区水产加工企业调研与岗位分析,确定了水产加工行业“一体两翼”(以水产加工岗位为“主体”、以水产品检验岗位和水产品质量管理岗位为 “两翼”)的职业岗位群,并客观分析了不同岗位的职业成长途径(见图1)。

图1 水产品加工行业“一体两翼”的职业岗位群

从调研中得知,水产加工岗位是本专业学生从事水产加工的最主要岗位,随着岗位的提升,更加需要的是懂加工、品管、检测的综合性管理人才。在全面分析水产品加工岗位的职业能力要求的基础上,将食品检验、质量管理岗位的基本要求融入进去,得出水产品加工岗位的职业能力要求(见表1)。因此本课程的培养目标确定为:面向北部湾经济区水产加工业,培养具备水产品加工的基本理论,能熟练应用基本理论进行各类水产加工产品的生产,能在生产中依照质量管理体系的要求组织和管理生产,并具备一定的新产品研发、试产能力的人才。

表1 水产品加工岗位的职业能力要求

基本素质能力 通用职业能力 生产管理能力 拓展创新能力

1.具有良好的思想道德修养和职业道德;具有高度的食品安全意识;

2.具有健康的体魄和心理素质;

3.具有爱岗敬业、团结协作的精神。 1.能够进行水产品检测分析的一般操作;

2.能够对水产品生产中常见的单元操作进行分析控制;

3.能够对常用的水产品加工机械进行选型、使用和维护。 1.能够进行冷冻水产品、水产罐头、干腌熏烤水产品、鱼糜制品、水产保健品等产品的生产操作与组织管理;

2.能夠按产品质量管理体系要求实施管理;

3.能够对原料、半成品、成品的质量进行一般性检测;

4.能够初步进行工厂设计。 1.能够组织进行工厂设计、工艺改进、技术革新、产品研发与试产;

2.能够组织实施产品生产与管理、企业经营与管理。

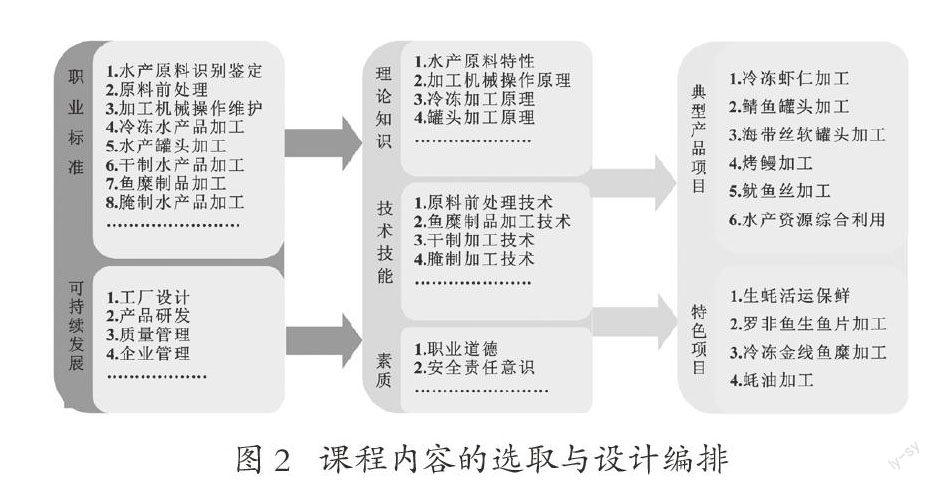

三、按照职业标准和可持续发展要求确定课程内容

根据岗位的职业标准并结合北部湾经济区特色水产品种加工要求,分析其要求具备的知识、技术技能和基本素质,将其确定为课程内容,并在此基础上融入相关工厂设计、产品开发、质量管理与检测的知识和技术技能,为学生的可持续发展奠定基础。

根据确定的课程内容,以典型水产加工品和北部湾特色水产加工品的生产为载体,设计了冷冻虾仁、蚝油加工等10个教学项目,其中生蚝活运保鲜、罗非鱼生鱼片加工等4个教学项目是根据北部湾经济区特色水产资源而设计的,水产资源综合利用是为满足学生可持续发展需要而设计的产品开发项目。将确定的课程内容组织编排到各個教学项目中,并遵循教学规律,使教学项目从简单到复杂(见图2)。

图2 课程内容的选取与设计编排

四、按照产品生产过程设计教学过程

传统教学模式下的教学过程都是以教师讲授为主,而且教学过程与实际生产过程相差较大,这都导致学生就业后不能很好地适应岗位工作,通常企业要专门安排岗前培训。为此学校按照产品真实生产过程将教学过程设计为:学生接受学习任务、获取相关知识、 制订任务实施方案、方案论证、任务实施、产品检验、效果评价总结。在教学活动的每一步骤,学生都作为教学活动的主体,在教师指导下,自主完成学习性生产任务,实现了教学过程与生产过程的对接。

五、按照岗位工作评价方法构建课程评价体系

传统教学模式多侧重结果评价和知识性评价,往往出现“一卷定论”的情况。这种评价模式并不能科学评价学生的学习效果,造成在学校学习拔尖的学生不被用人单位认可的现象。因此引入企业对员工岗位工作的评价方法很有必要。

本课程按照评价主体多元化(自评、小组内评、小组间评、教师评价)、评价内容全面化(实施方案、操作、理论考试、技能考试、产品质量)、评价过程全程化(过程评价、结果评价)构建了多维的评价体系,细化了评价标准,充分调动学生的学习积极性,力求评价结果的真实合理。

参考文献:

[1]任丹丹,汪秋宽,何云海,等. 食品工艺类课程的改革与实践[J].教育教学论坛,2013(52):53-54.

[2]董增,段红,陈军,等.应用型本科“食品加工工艺实验”教学改革探讨[J].农产品加工,2015(6):78-80.

[3]易建华,刘树兴,朱振宝,等.食品工艺学实验教学改革探索[J].教育教学论坛,2014(39):244-246.

基金项目:钦州学院教学改革项目(项目编号:2016QYJGB43)。

作者简介:黄海(1977— ),男,博士,副教授,研究方向:水产品加工及教学研究。