我国居民财产性收入差距背后的制度因素探析

北京邮电大学公共管理学院 牛启同 陈梦洛

我国居民财产性收入差距背后的制度因素探析

北京邮电大学公共管理学院 牛启同 陈梦洛

摘 要:本文借助相关统计数据,对我国居民财产性收入差距的现状和特点进行描述,从收入初次分配和收入再分配两个视角分析政策制度因素对我国财产性收入差距的影响。研究表明,现阶段我国国民初次收入分配格局不利于劳动收入的增长,进而影响到主要依靠劳动收入的大部分居民财产性收入的提高,而住房制度改革和税收制度则对财产性收入起了反向调节作用。

关键词:财产性收入 收入差距 制度因素

按照我国国家统计局给出的定义:财产性收入指金融资产或有形非生产性资产的所有者向其他机构单位提供资金或将有形非生产性资产供其支配,作为回报而从中获得的收入。自党的十七大报告指出要创造更多的条件让群众拥有更多财产性收入以来,财产性收入日益受到各界的重视。参照发达国家的历史经验,随着国民经济的发展以及人均GDP的增长,我国居民的财产性收入在未来一定时期内还会有相当程度的上升空间,今后财产性收入将会对我国居民可支配收入产生愈发重要的影响。

1 现阶段我国居民财产性收入的特点

1.1 我国居民财产性收入的现状

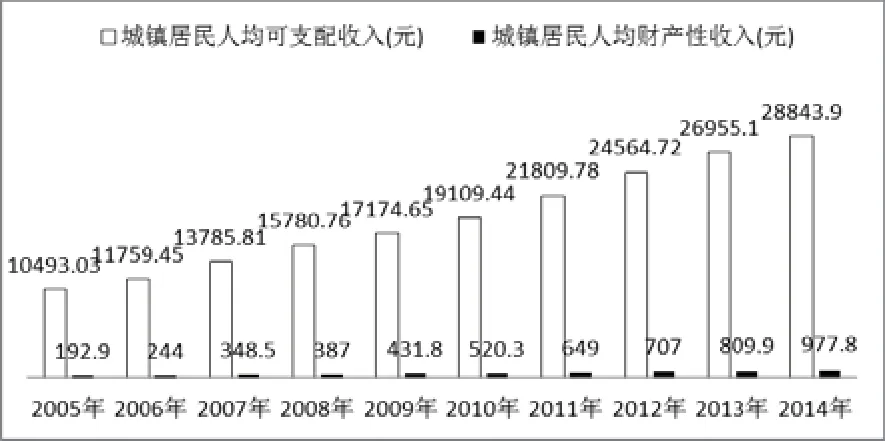

由统计数据可以看出,现阶段我国居民财产性收入的具有以下的特点:一是较快的增长速度。由图1可以看出,我国城镇居民的人均财产性收入的总量由2005年192.9元增长到2014年977.8元,年均增长率约20%;二是人均财产性收入基数小。其所占人均总收入比例较低,2014年约占城镇居民可支配收入的3.4%。

图1 2005年~2014年我国城镇居民收入情况

我国目前将居民的财产性收入分为利息收入、股息与红利收入、保险收益、出租房屋收入等,而出租房屋收入则是城镇居民财产性收入的主要构成部分,2009年、2010年、2011年分别占城镇居民财产性收入的51.4%、52.9%、51%。

1.2 我国不同收入阶层之间的财产性收入差距情况

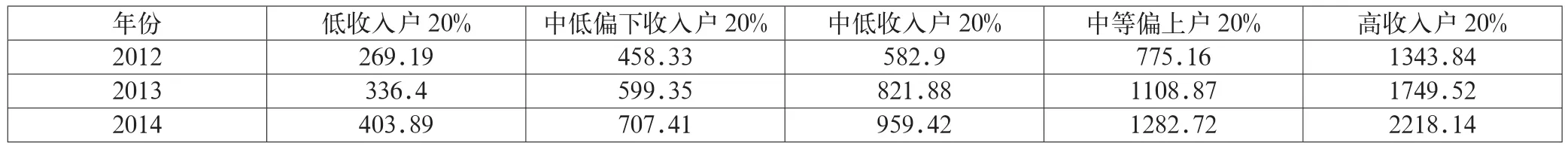

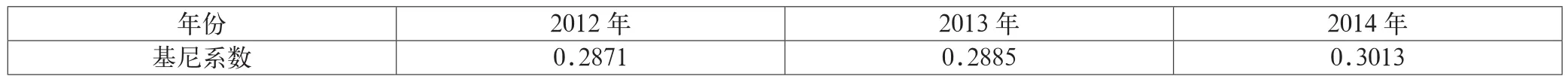

由于近些年的中国住户调查年鉴及中国统计年鉴并没有给出我国不同收入阶层居民财产性收入的详细数据,本文参考中国住户调查年鉴给出的2012年~2014年城镇居民可支配收入的五等分收入组的相应数据,结合2012年至2014年城镇居民财产性收入占城镇居民可支配收入的比重,估算出2012年到2014年我国城镇居民不同收入阶层的财产性收入情况,详见表1。

由表1可以看出,虽然各收入阶层的财产性收入都有所增加,但阶层之间的差距也在进一步拉大。低收入户的财产性收入从2012年的269.19元增加到14年的403.89元,年均增长率约22.5%,而高收入户的财产性收入则由2012年的1343.84元增长到2014年的2218.14元,年均增长率约为28%。

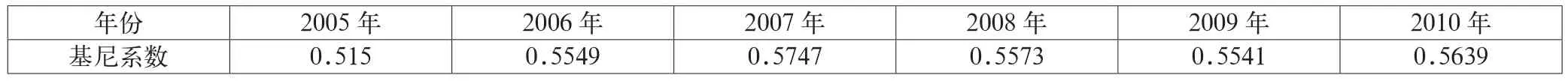

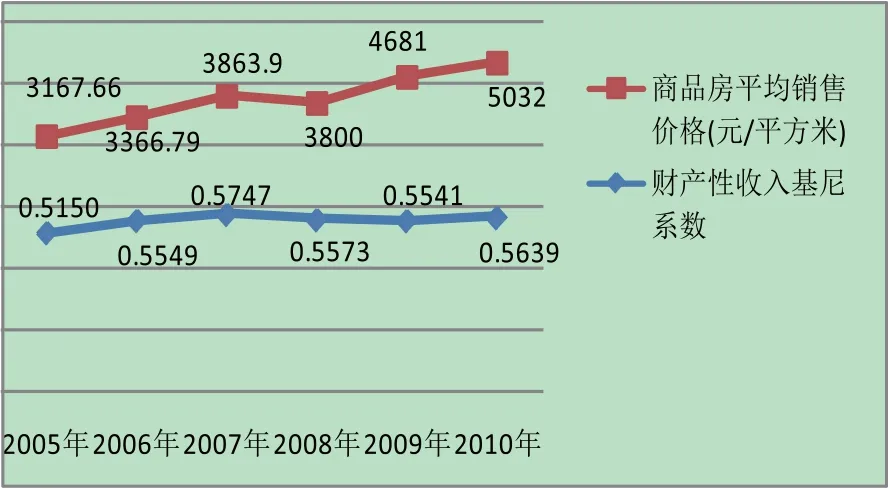

国内一些学者也借助基尼系数对居民财产性收入差距做过量化分析,如西南财经大学的周晓蓉借助中国城市(镇)生活与价格年鉴的数据对我国城镇居民的财产性收入差距进行了估算,得出2005年至2010年城镇居民财产性收入的基尼系数[1],具体见表2。

从表中2可以看出,我国居民财产性收入基尼系数高于0.4的警戒线,且高于同期城镇居民收入的基尼系数,除了在2008年、2009年两年有暂时的回落外,总体上处于上升的态势。

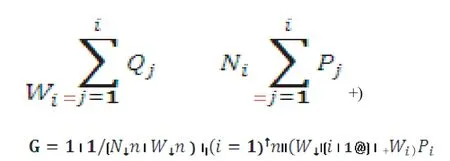

在这里,本文根据表1给出的我国城镇居民五等分分组的财产性收入表对我国2012至2014年的基尼系数进行估算,利用基尼系数的分组计算公式,记共分n个组,第i组的人数为Pi,收入为Qi,G为基尼系数,则有:

表1 我国城镇居民五等分分组的财产性收入表 单位:元

表2 2005年~2010年我国城镇居民财产性收入的基尼系数

表3 2012年~2014年我国城镇居民财产性收入的基尼系数

由此得出我国2012年~2014年的城镇居民财产性收入基尼系数,如表3。

与周晓蓉给出的2010年以前的财产性收入 基尼系数相比,我国2012年~2014年财产性收入基尼系数明显偏小,这是由于表1中五等分分组的财产性收入是通过城镇居民可支配收入乘于城镇居民财产性收入占可支配收入的比重均值计算得出的,而根据财产性收入特点,高收入者的财产性收入所占可支配收入比重往往高于平均水平,而低收入者财产性收入所占的比重则又往往低于平均水平,这就使得财产性收入的基尼系数被相当程度地低估,但从这一被低估的基尼系数中,我们仍能发现我国城镇居民财产性的收入的基尼系数存在上升趋势,也就是说财产性收入差距在进一步拉大。

2 财产性收入差距不断扩大的制度原因分析

2.1 国民收入初次分配格局对财产性收入的影响

财产性收入是建立在居民拥有的一定财富存量的基础上的,而财富来源于居民剩余收入的积累,所以居民初始收入对财产性收入具有决定性的影响,而居民初始收入则受国民收入初次分配格局的影响。

国民收入初次分配指国民收入在政府、企业、居民三者之间进行初次分配的格局,2006年中国国民收入初次分配格局是:政府收入份额为14.2%,企业收入份额为45.2%,居民收入份额40.6%,而同时期美国的国民收入初次分配的比重相对应的分别为6.9%、35.1%、57.3%,英国的数据相对应分别为12.6%、30.9%、56.6%[2],同发达国家相比,在国民收入初次分配的格局中,我国政府和企业所占的比重偏高,居民收入所占的比重偏低。

我国居民的收入来源主要要是劳动报酬,也就是劳动收入。根据中国统计年鉴的数据,虽然目前我国居民工薪收入占收入的比重相比20世纪90年代初有所下降,但仍然占居民收入近70%的比重。同时,我国要素收入分配有逐渐向资本倾斜的趋势,郭庆旺、吕冰洋通过实证研究发现,1983年~2008年,我国劳动要素税前和税后的分配份额分别下降了22.3%和24.1%,而资本要素税前和税后的分配份额分别上升了25.5%和29.5%[3],这表明,长期以来的国民收入初次分配结构对于主要依靠劳动收入的我国大部分工薪阶层居民来说是不利的。

2.2 我国住房制度改革对财产性收入的影响

我国始于20世纪80年代的住房制度改革的主要目标是逐步取消住房的国家福利分配政策,原先的公房逐步私有化,让市场成为中高收入者获得住房的主要途径,而对于中低收收入者,则通过建立相应的住房保障制度来保证其最基本的住房福利。

在公房私有化的过程中,由于制度设计的不合理,对居民住房差距的扩大起了反向调节作用。我国住房制度改革带有行政性的财富分配色彩,而公房私有化所释放的福利大部分为当时社会上相对富裕的阶层所得,社会弱势群体如下岗职工、个体经营者、农民都被排除在政策惠及对象之外,这就制度性造成了居民初始财富存量的不平等,房改之后我国居民之间住房的差距随着我国房地产市场的发展而逐步显化。

图2 我国2005年~2010年房价及财产性收入基尼系数走势图

结合中国统计年鉴,以及表2给出2005年至2010年我国财产性收入的基尼系数的数据给出图2,可以看出,我国2005年~2008年居民财产性收入的基尼系数同我国的房价都保持着上涨的态势,但2008年随着房价的降低,我国居民的财产性收入的基尼系数也从0.5747下降到0.5573,房产是我国居民财富中价值最大的部分,房产价值的下降使其受到了波及,而财产性收入基尼系数的减少说明,这种冲击对于高收入者来说影响较大,而对于中低收入者的影响则较小,这表明房产更多地集中在高收入者手中,同时也从侧面说明了我国中低收入者在房产投资市场上参与度低,难以通过其获利。

现阶段我国虽然建立了以廉租房、经济适用房、住房公积金作为主要的政策载体的住房保障制度,但在实际执行的过程中存在偏离其公平性和保障性的目标的现象。

这其中主要以政策 “悬崖效应”和“劫贫济富”的现象最为突出,我国“十二五规划”中住房保障政策的覆盖率仅为18%,而目前我国收入结构属于“两头大,中间小”的结构,中低收入阶层在我国收入结构占较大的比重,较低的覆盖率使部分中低收入群体被排除在政策保障对象之外,这就产生了政策的“悬崖效应”;“劫贫济富”现象则以经济适用房政策和住房公积金政策为代表,经济适用房的定价是根据当地住房中位数来确定的,在目前房价上涨快于居民收入涨幅,且住房收入比较大的情况下,即使是相对便宜的经济适用房,广大中低收入者也难以负担,而高收入阶层则通过权力寻租成为经济适用房的实际受益者。而在住房公积金的利用率上,中高收入阶层远远高于中低收入阶层,另外,我国许多私营企业、个体工商业者、农民则不具备缴纳住房公积金的条件,他们也就被排除在住房公积金保障对象之外。

2.3 税收制度对财产性收入的影响

总的来说,目前我国税收制度对于居民的财产性收入差距的扩大没有起到很好的调节作用。本文以占我国居民财产性收入较大比重的房产收入为例进行分析,目前我国涉及居民房产收入的税种主要有房产税和个人所得税。

我国目前尚未对居民个人非经营性住房统一征收房产税,仅仅在少部分地区开展小范围试点,这意味着税收政策在调节居民房产存量上存在政策真空地带。近年来,虽然我国政府也针对房产交易环节征收相应住房交易税,但受住房市场供求关系及弹性的影响,其税收负担往往会被转移到买方市场。所以,只有从源头上针对房产持有人按其住房持有量征收住房持有税,才能有效调节住房差距,进而遏制居民住房差距进一步扩大。

我国针对出租房屋收入的税种较为繁杂,涉及的税种主要有营业税、房产税、城市建设维护税、个人所得税等10余种。这些税种里面调节作用最大的是房产税和个人所得税,而有些税种征收数额较小基本可以忽略,如营业税,而一些税种如城镇土地使用税、印花税则给予免征。

我国《房产税暂行条例》规定出租房屋收入的税率为12%。之后,我国2008年又出台了相应的出租房屋收入的税收优惠政策,对于出租房屋收入一律按4%的优惠税率征收房产税;根据个人所得税相关规定,我国对出租房屋收入按20%的比例税率征收,但在具体征收上还会扣除相应的费用来计算应征额,4000元以下的扣除800元的费用,4000元以上的则按20%比例扣除费用,同样,2008年我国又施行了对于出租房屋收入按10%的优惠税率征收个人所得税的优惠政策,这里需要强调的是,同期的劳动收入我国是按照5%~45%的累进税率进行征收的。

总体上我国出租房屋收入的税收负担较轻,政策上对其还有一定的偏袒性,这就对财产性收入较高的群体有利,在目前我国财产性收入差距不断扩大的背景下,难以对财产性收入差距起到正向调节作用。

3 政策建议

3.1 逐步提高劳动收入在国民收入初次分配中所占的比重

目前我国国民收入初次分配中劳动收入所占的比重较低且近些年存在进一步下降的趋势,而资本所占比重偏高,这不利于主要依靠劳动报酬的广大中低收入者收入的增长,为保证使广大中低收入者的财产性收入提高,缩小居民间财产性收入差距,在国民收入初次分配上,应逐步向劳动收入倾斜,提高劳动收入所占的比重,这是缩小居民财产性收入的基础。

3.2 完善我国住房保障政策以缩小城镇居民住房差距

就目前我国财产性收入的结构现状来看,房产因素起了至关重要的作用,所以,要调节居民间的财产性收入差距,就需要对居民的住房差距进行调节,现阶段我国应逐步完善各项住房保障政策,提升中低收入者的住房支付能力和住房水平,以此来缩小我国目前的住房差距。

具体措施上,对通过市场购买首套住房的中低收入家庭,给予一定程度的首付及贷款优惠;同时,改革我国目前的住房保障制度,在逐步扩大住房保障覆盖率的基础上,以近些年新提出的公共租赁房作为主要的公共保障住房形式,经济适用房逐步与之并轨,取消直接购买经济适用房的形式,公共住房采取先租后买的形式,租住在公共住房的中低收入住户有优先按照优惠价格购买住房的权利;进一步扩大住房公积金的保障范围,私营企业要严格按时交纳公积金,另外允许个体户和农民以个人形式交纳,国家给予相应的补贴。

3.3 加大对房产及出租房屋收入的税收调节力度

我国房产税政策应以缩小居民之间的住房差距为主要的政策目标。在具体政策标准上,房产税应将个人拥有的住房数量和面积作为纳税依据,同时为保证公平性,拥有单套住房的个人不予缴纳房产税,而拥有对两套以上住房的居民,则针对其拥有的除首套住房以外的房产,依据住房的面积、数量按累进税率征收房产税。

由于出租房屋收入是我国财产性收入最大的部分,所以在调整居民财产性收入差距时,应将其作为一个重点考虑。鉴于目前对于出租房屋税种较为繁杂且税率较低的情况,一方面,化繁为简,将个人出租房屋收入统一划为个人所得税的征收对象,这样便于税收的管理,同时也是对出租房屋收入在居民收入中地位的明确。另一方面,适当提高征收标准,其标准原则上不应低于居民劳动型收入的税率,租房收入属于家庭唯一收入的,为保证公平性,其征收税率可参考劳动收入个税标准,按同等累进税率征收;而租房收入并不是家庭唯一收入的,除此之外家庭还有其他劳动收入的,这部分出租房屋的收入的税率原则上应高于劳动收入的税率,以期达到调节财产性收入差距的目的。

参考文献

[1] 周晓蓉,杨博.城镇居民财产性收入不平等研究[J].经济理论与经济管理,2012(8).

[2] 国家发改委社会发展研究所课题组.我国国民收入分配格局研究[J].经济参考研究,2012(21).

[3] 郭庆旺,吕冰洋.论要素收入分配对居民收入分配的影响[J].中国社会科学,2012(12).

中图分类号:F124.7

文献标识码:A

文章编号:2096-0298(2016)05(b)-163-03