地方本科院校第二课堂活动的创新设计

赖鑫焘

(三明学院 文化传播学院,福建 三明365004)

地方本科院校第二课堂活动的创新设计

赖鑫焘

(三明学院 文化传播学院,福建 三明365004)

随着经济社会的迅猛发展,社会对人才的需求结构发生了巨大变化,有思想、有活力、实践能力强,综合素质高的应用技术型人才已成为行业争相追求的热点。但是,当前地方本科院校在应用型人才培养,尤其是在第二课堂建设中却出现了制度顶层设计的战略导向与战术执行的支撑性、课程式第二课堂教育与第一课堂建设、学生个性化需求的满足与第二课堂设计间这三大矛盾。研究应用型人才培养模式,改革第二课堂设计,将有利于破解矛盾,创新复合型人才培养。

地方本科高校;第二课堂;创新设计

经济社会迅猛发展,科学技术突飞猛进,产业结构优化升级,时代在变,人才培养模式也在变。变的是多元化的形式和技法,不变的是国家、社会对应用型、复合型、创新型人才,特别是产业链高端技术技能人才的渴求。这赋予高校培养高素质、厚基础、宽口径、一专多能的应用复合型人才的使命。

一、第二课堂活动实施的必要性

就国家层面而言,随着全面深化改革的推进,社会对人才的需求结构发生了巨大变化,为适应产业结构调整和生产方式变革对人才结构调整的需要,《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010—2020年)》就提出:“要着力培养信念执著、品德优良、知识丰富、本领过硬的高素质专门人才和拔尖创新人才。重点扩大应用型、复合型、技能型人才培养规模。”[1](P9)《国务院关于加快发展现代职业教育的决定》提出:“要引导一批普通本科高校向应用技术型大学转型”。[2](P147-150)由此可见,地方本科高校加快转型发展,创新人才驱动,培养更多适应经济社会发展需要的技术技能人才是新形势下的必然选择。另外,社会经济体制改革已进入攻坚阶段,新的时代变革需要高校培养更多拔尖创新人才及技术技能人才将科技进步的重大成果向产业化转变。但目前,因地方高校教育资源限制,无法培养出高精尖的拔尖创新人才,只能转变教育理念,“把培养面向现代生产服务一线的高素质技术技能人才作为自己的主要任务”[3]。这才是对接转型发展的应有之道。要做到这点,就需要地方高校突出对学生实践能力、创新精神及职业素养的教育,但这些是第一课堂教育所欠缺的。因此,加快转型发展就有必要加快第二课堂建设,突出第二课堂在人才培养中的作用。

就社会层面而言,当前我国正处于经济结构转型的关键期,新理念、新技术、新产业顺应时代、科技的发展孕育而生,孵化出新的具有创新活力的新模式,“互联网+”、小微企业,成功打造出互联网与传统行业深度融合的新业态。而新的行业发展模式催生出新的人才需求结构,有思想、有活力、实践能力强、综合素质高的高层次应用技术型人才已成为行业争相追求的热点。就目前来看,大学生“就业难”和行业企业“用工荒”现象并存[4],高校培养出来的学生无法有效对接市场对人才的需求,存在劳动力供给结构与产业部门的劳动力需求结构不匹配的结构性失业问题。另外,依21世纪教育研究院发布的《2014年教育蓝皮书》显示的数据,就业状况呈现“两头高中间低”的特点,出现了学历和就业率倒挂现象。究其原因,主要是受利益机制的驱使和评价机制的导向,地方高校人才培养过于注重专业知识教育,缺乏对毕业生实践能力的培养,导致学生在面对复杂多变的外部环境时,发现问题、解决问题的能力欠缺,不能做到对专业知识的灵活应用,局限于书本,教条主义倾向严重。要破解目前局面,最有效的办法是高校要加强实践教学,深化产教融合、校企合作,拓宽学生专业知识的广度与深度,凝练学生综合素质和能力。但这些破局措施更多只能依赖于第二课堂教育来完成。为此,加快第二课堂建设,让学生在获得专业理论知识的基础上提升专业综合技能,是社会对高校人才培养提出的新要求。

就高校层面而言,地方本科院校大多由高职高专升格而成,成立初发展理念相对落后、行业企业参与不足、人才培养模式相对陈旧、基础能力相对薄弱,因摸着石头过河,走过一条与传统老本科同质化的发展道路。与此同时,就人才培养融入区域产业发展,切实提高学科专业与地方经济社会发展的契合度、依存度和贡献度问题上也有所欠缺。在此背景下,破题解困,加快培养既能全面掌握专业理论知识,又能适应新的行业发展要求;既能具备应对突发事件的处理能力,又有较高综合素质和能力的人就成为地方高校融入区域产业发展,实现转型、提质、增值的重要途径。学生专业理论知识的积累离不开第一课堂教育,而团队意识、敬业精神、动手能力和应对突发事件处理能力的培养,就有赖于第二课堂的辅助。增强地方院校融入区域产业发展,破解就业难问题的最有效方式就是使第一课堂教育和第二课堂活动有效衔接,让第一课堂构建学生的专业知识体系,第二课堂全面提升学生职业化素质,这才是地方高校弥补不足,提升办学活力,增强内涵建设的关键。因此,地方本科高校加快教育改革,创新第二课堂实施机制,因材施教发展学生个性及专业素质,就具有重要的现实意义。

二、第二课堂活动实施的现实困境

两种课堂都能强化学生的专业素质和能力。第一课堂以求同为起点,第二课堂以存异为导向,只居其一的人才培养都无法适应现代社会化大发展的需要,造成独木难支。现今,地方本科院校在人才培养中,两个课堂脱节现象严重,存在许多问题。

(一)偏离制度顶层设计的战略导向

大学内涵建设需紧紧围绕综合素质、创新精神来打造,许多大学对此也做出积极探索。三明学院就探索并构建了第二课堂“三化”体系及第二课堂评价体系。通过项目化、课程化、学分化建设,改革第二课堂活动,实现了以“类”为核心、二级学院为依托、评价体系为辅助的能力培养结构。如把第二课堂活动划分为社会实践、志愿服务、社团活动类,竞赛类,证照类,科研类及其他五大类,依托二级学院专业特色在五大类下开设必修和选修两大模块,将第二课堂活动学分,纳入学生毕业总学分,实现了学生素质评价的科学化。问题是,学校虽在第二课堂制度顶层设计上明确了“战略”导向,但一些二级学院却弱化了第二课堂实施过程,没有深刻领会学校战略导向的深意。教师思想认识不足,缺失热情,把第一课堂课程改头换面照搬到第二课堂,或者是心血来潮根据自身兴趣爱好开设与专业完全不搭边的课程,以致学生第二课堂教育培养处于盲目、自发、松散状态,造成制度顶层设计的战略导向与战术执行的支撑性间的矛盾。

(二)缺乏配套体系的有效支撑

《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010—2020年)》提出,要实行高等教育分类管理,建立本科层次职业教育体系。在这一背景下,各地方本科高校围绕产教融合、校企合作、融入区域发展等职业教育特征,如火如荼地开展了改革实践。三明学院也积极探索并构建了向应用技术大学转型的“343”应用型人才培养模式,改革课程体系,量化课程培养任务,加强实践能力培养,转变第二课堂教育理念。但问题是,在强化第一课堂专业建设,严格规定教学计划、教学任务的同时,没有将第二课堂活动纳入整体教学规划,缺乏统筹考虑两个课堂的时间问题,导致学生认为老师时间安排不合理,旷课、请假现象严重,一定程度上造成教学节奏与教学进度无法有效衔接。在配套体系构建上,第二课堂课程指导经费由超工作量支出,课酬低,无法与工作量成正比,且远远低于第一课堂课酬,许多任务更多是导师基于责任心在完成,导师工作积极性不高。另外,教师思想上转型发展不足,尚未厘清第二课堂是不是第一课堂的延伸?第二课堂是一种兴趣小组式的课堂,还是专业知识的素质化训练?这些都形成了课程式第二课堂教育与第一课堂建设间的矛盾。

(三)无法有效满足学生个性化发展的需求

一般来说,由于先天条件及后天成长因素的影响,个体间总存在着一定的差异。这种差异在一定程度上是基于文化及个体的学习而形成的。所以,文化的差异、教育情景的不同,将造成个体间个性、追求的不同。那么,承认个体差异的存在,在尊重学习个体差异的前提下超越个体差异将是新形势下充分发挥人才创造性的关键。三明学院就提出“转型、提质、增值”发展战略,并不断探索挖掘最适合学生成长成才及个性发挥的培养机制。

其一,实施全员育人导师制,要求全校教职员工都参与到学生个性成长的指导中;但这种以教书育人、管理育人和服务育人为初衷的教育理念,由于缺乏整体规划,加之教师素养参差不齐及学生认可度问题,导致在大多数层面沦为一种嘘寒问暖的“关爱模式”,没有真正满足学生个性化需求。

其二,改革应用型人才培养模式,突出第二课堂在人才培养中的作用,把第二课堂用制度顶层设计的形式加以规划;但依托于二级学院的第二课堂在制度的顶层设计中却出现单独由思政队伍人员来设计学分认定办法的情况,弱化了教研室(系)作为二级学院讨论和研究教学的重要部门所起的作用。同时,也没有吃透通过以“类”为核心来设计满足不同层次、不同需求的学生个性成长要求,导致第二课堂活动要么放任式的非正规化指导;要么就是把课程与活动截然分开,让第二课堂定位于“纯粹的活动”与“兴趣小组”;要么就是忽略了师生间的沟通,课程完全由教师主导,学生兴趣与实践能力培养缺失。这些归结一点,都是因为第二课堂运转松散,缺少评价体系所致,以致造成第二课堂没有拓展学生专业能力的广度与深度,帮助他们形成学识之上、学问以外的综合素质,造成学生个性化需求的满足与第二课堂设计间的矛盾。

三、第二课堂活动实施的改革创新

第二课堂活动的改革创新与其现阶段所处的形势密不可分。所以,必须打通两者间衔接脉络,重构课程与实践活动相结合的培养体系,在管理与自我求知间寻求合适的平衡点,在师资与学生创新能力培养间拿捏准确,以使第二课堂的创新设计在实现学生素质提升、能力结构整合中发挥作用。

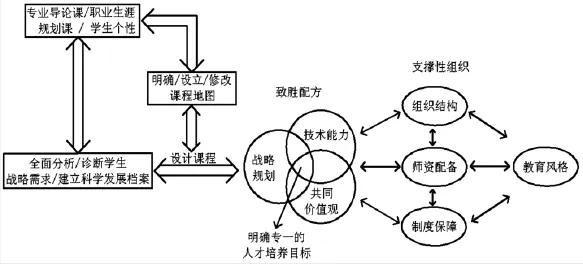

(一)创新第二课堂战术支撑的理论架构

第二课堂能否真正发挥育人作用,既要考虑学生主体的选择,即因什么而学?为什么而学?个性化需求如何满足?又要考虑所开设的课程与其所具备的育人功能能否真正契合参与主体的需要。只有理顺了两个“矛盾体”间的供求关系,才能有的放矢,设计出符合现代社会化发展需要的课程培养体系。在这里,一方面我们引入“7S模型”,从硬件(战略规划、组织结构、制度保障)和软件(教育风格、共同价值观、师资配备、技术能力)两部分来架构第二课堂人才培养体系。另一方面,创新师生互动交流系统,以专业导论课及学生职业生涯规划课为起点,设立课程地图,引导学生正确认识所学专业发展方向,深入挖掘学生或大或小、或隐或显的能力发展需求,让学生深刻明白自己爱好什么、缺失什么,哪些是必须学的,哪些是弥补不足的,哪些是锦上添花的,从而建立每位学生的科学化综合发展目标。只有这样,才能把师生互动交流系统作为破解供需矛盾的切入点对接到7S模型中,做到基于统一建设、统一管理、统一运作的课程滚动开发与适时更新。(见图1)

图1第二课堂改革实施的创新设计

(二)第二课堂改革实施的创新设计

创新师生互动交流系统,引入专业导论课及职业生涯规划课是二级学院第二课堂战略规划的前提,目的是要摸清学生个性化发展要求及多元化发展需要,确保第二课堂7S模型能够契合学生不断变化发展的能力需求。

战略规划:战略规划主要是基于二级学院第二课堂制度顶层设计而言。有些二级学院第二课堂项目运转还处于盲目、松散、自发状态,只有学分认定结果,缺乏从全局的角度来考虑如何开发适合学生素质全面提升的培养体系。基于上述认识和学生科学发展档案,我们对接师资和利用滚动开发原则,以下设WC院为例,重构了第二课堂培养体系,拟搭建学术科研、文学艺术、专业技能、社团实践、学分认定类五大框架体系,明确社会实践、义工服务为必修,公文写作、演讲主持技能、课件制作、讲课技能、摄影技术、新闻采访与制作、纪录片、专题片拍摄与制作,七选二作为必修;选修活动由各大类下的课程为基准,如学术科研类下的教师课题、大学生创新训练项目,专业技能类下的书法、采风、微电影创作及基于学生自我求知和开放实验室建设,学分认定类的证照、竞赛获奖等。对于以上项目,学生可以根据兴趣爱好及个性发展需要灵活选择,所选总学分应不低于2~4学分。

需注意的是,第二课堂活动基于滚动开发,所以必须建立项目申报的优胜劣汰机制。因为学生的需求在变,认知在变,所以只有不断兼顾学生成长成才的需要去开发、调整、淘汰课程,才能适应社会对人才培养的需要。

技术能力:高校高素质人才的培养离不开优秀导师的教育引导。地方高校在向应用技术型大学转型之际,必须加快推进双师型及教练型队伍建设,鼓励教师进修、进企业,激发他们自我学习动力,确保形成技术支持良性运转的保障机制。

共同价值观:第二课堂战略规划是统筹全局而设立的教育思想,只有全院师生都深入领会,并用其指导实际行动,制度的顶层设计才能得到成功实施。这是师生在精神层面形成的一种共识,是全院师生共同的价值导向,具有激发师生热情、统一师生意志的作用。这就要求在第二课堂实施时加大宣传引导,使师生都能理解它,掌握它,从而成为行动引领的精神方向。

组织结构:为配合制度顶层设计的实施,应改革原有组织方式,实行第二课堂两线运转。即在学校层面,教务处要把第二课堂纳入教学计划,统筹考虑课酬、上课时间、教师配备等,各职能部门和二级学院密切配合,多方联动。在二级学院,思政队伍与教研室(系)要加强课程开发间的密切联系,确实落实责任机制,保证第二课堂实施具有良性的组织支撑,而不能认为第二课堂只是思政人员应考虑的事,这样只会弱化教育的受众面,因材施教沦为一种形式。

师资配备:第二课堂活动实施的成败确系于有无合适的人员去实施。目前,地方高校普遍存在双师型教师不足、学生个性需求的满足与教师职业能力不匹配问题,制约第二课堂的深入开展。要加快推进教师队伍建设,培养满足学生需求的合格的第二课堂教师队伍。同时,除自己培养外,还可寻求外力,即可考虑电视台、报社等新闻媒体专业技术人员加入第二课堂队伍,也可考虑其他专业人士。[5](P3)但需注意的是,要配备符合战略设计需要的员工队伍,引导各层次人员都树立起与设计相适应的思想观念和工作作风。

制度保障:改革第二课堂活动管理实施办法,突出对岗位职责、指导要求、形式内容、期末考核、奖惩机制等的规定,把教师指导第二课堂的情况与工作量、绩效考核、职称评定挂钩;结合专业特色,区分一般项目和重点项目,针对重点项目设立单独管理办法,明确具体要求;建立多元评价体系,强化事前、事中、事后评价,把第二课堂活动纳入年终目标管理考核,以保障各项活动的开展都有章可循。

教育风格:教育风格是指在第二课堂活动中,二级学院要有适合自己人才培养目标的工作方式、方法。这些目标均可在7S模型各要素中体现。大学是学生个性培养的关键期,个性的张扬、智慧火花的碰撞、创新意识的培养,离不开育人环境的塑造,而过于集中和正规化的教育,造成的将是学生个性的压抑、创造性意识的埋没。所以,在实施教育过程中,要注意学生自我求知彰显的力量,在注重打造传统优势品牌的前提下,加强开放性实验室和创客空间建设,营造“社区式”的创新创业氛围。

总之,高校人才培养方案的设计决定了人才教育培养的方式。就好比第一课堂是基于夯实学生专业基础知识,形成学生层次鲜明,体系合理,知识结构明朗的能力体系来讲;第二课堂是基于拓展学生专业知识、专业能力的广度和深度,帮助他们形成学识之上、学问以外的综合素质而开的。这两种课堂都能围绕自身学科体系,凝练学生特有智能,强化学生专业素质和能力;但关键问题是要统筹两个课堂发展,针对学生个性设计出合适的课程开发模型,通过模型各要素的成功实施,改善人才培养模式,推动第二课堂活动的长效发展。

[1]中共中央,国务院.国家中长期教育改革和发展规划纲要(2O1O—2O2O年)[M].北京:人民出版社,2O1O.

[2]许艳,刘隆华.转型背景下地方本科院校应用型人才培养的路径与措施[J].湖南科技学院学报,2O15(9).

[3]申宁.人民日报:产教融合发展战略国际论坛发布“驻马店共识”[DB/OL].(2O14-O4-27)[2O15-12-11].http:// info.huanghuai.edu.cn/gb/zmdforum2O14/ltmtzxf/2O_27_O5_415.htm.

[4]许青云.转型发展:明确应用技术人才培养定位[N].中国教育报,2O14-O2-27(9).

[5]刘健.新建本科院校转型发展路径研究[J].三明学院学报,2O15(3).

(责任编辑:刘建朝)

Innovative Design of the Second Classroom Activities of Newly-built Local Colleges

LAI Xintao

(College of Cultural Communication,Sanming University,Sanming 365004,China)

With the rapid development of economy and society, the social demand structure for talents has changed dramatically. Those applied technical-oriented professionals who have thought, vitality, the strong practice ability and the high comprehensive quality have become the hot of pursue for industry. However, in terms of the cultivation of applied talents,especially in the construction of the second classroom, three kinds of contradiction emerged in the new-built local colleges at present, such as the strategic orientation of the top design of the system and the support for tactical execution, curriculum second classroom education and the construction of the first class and the satisfaction of students' individualized demands and the design of the second classroom. Therefore, the research on application-oriented talent cultivation mode and the reform of second classroom design will be conducive to crack contradiction and innovate the cultivation of compound talents.

newly-built local colleges; the second classroom; innovative design

G648.4

A

1673-4343(2O16)O3-OOO7-O5

10.14098/j.cn35-1288/z.2016.03.002

2O15-12-22

三明学院教育教学改革项目(J1426)

赖鑫焘,男,福建宁化人,助教。主要研究方向:高等教育研究。