清末福建教育办学中的日文藏书研究

张根华

(三明学院 图书馆,福建 三明 365000)

清末福建教育办学中的日文藏书研究

张根华

(三明学院 图书馆,福建 三明 365000)

三明学院图书馆特色馆藏文献中的清末日文藏书,是福建省第一所日语学校——福州东文学堂、福建省第一所师范学堂——全闽师范学堂,两所办学机构在清末教育办学中收藏并保存下来的日文图书,是我国清末教育变革与发展的原始文献资料佐证。对藏书的收藏原由、管理情况、藏书类型、基本特征与传承历史进行分析与研究,从图书馆学、历史学和文献学的角度,论证它的历史文献特色与参考利用价值,并提出保护与利用的合理化途径。

日文藏书;福州东文学堂;全闽师范学堂;三明学院图书馆

学界已有学者对清末教育中的日语教学、日语翻译、东文学堂的办学性质等相关方面进行了研究,而对于清末教育中保存下来的日文藏书的相关研究,却尚末有人涉及。三明学院图书馆所保存的清末日文藏书,是该馆特色馆藏资源的一部分,开展对福建清末教育中日文藏书的相关整理与研究活动,具有一定的积极意义。三明学院图书馆馆藏清末日文藏书中只有“福州东文学堂图书印”和“全闽师范学堂图书印”两种藏书印章,然而,1903年在福州东文学堂基础上改组扩建而成的的全闽师范学堂,曾于1906年易名为福建师范学堂,1907年易名为福建优级师范学堂,1912年易名为福建师范学校,从出版时间上看,这些清末日文藏书实际上是福州东文学堂、全闽师范学堂、福建师范学堂、福建优级师范学堂在1898至1912年间陆续收集与积累保存下来的。由于藏书中并末发现“福建师范学堂”和“福建优级师范学堂”的藏书印章,本文将这些清末日文藏书全部作为福州东文学堂和全闽师范学堂藏书进行整理与研究,不再解释藏书出版年限与收藏机构名称之间的矛盾关系。

一、福州东文学堂与全闽师范学堂的日文藏书

清朝末年,社会动荡不安,变革风起云涌,特别是1894年甲午战争中国惨败,1895年丧权辱国的《马关条约》签订之后,国人震惊于日本的强大,有识之士认为应该向日本学习,才能救国图强。1898年,康、梁发动维新变法,推行新政。以陈宝琛、力钧、刘学恂等为首的福州开明官绅认为要学习日本,须先学习日语,遂自筹资金创建福州东文学堂。这是福建第一所日语学校,校址初设仓前山泛船浦,继迁苍霞洲银元局隔壁,后转迁城内文儒坊三官堂,最后移至福州乌石山,首任主理总董(校长)为刘学恂,一年后由陈宝琛接任。“学堂的经营主要靠官绅的捐款和日本的捐助”[1](P75-81),招收“十五岁以上三十岁以内文理通顺者”,“以习东文为宗旨,初学教授日本语言文字,更进理解再读日本新刻各书,以期贯通,为他日阅报译文书普通专门之用”。学生考试毕业后“多数去日本留学,后成为福州知名人士”[2](P326)。1903年,清政府颁布《奏定学堂章程》,推行教育改革,全国各地纷纷废书院,办学堂。新式学堂需要新式教师,清政府遂又规定“宜先创办师范学堂”。为了培养福建的新式师资力量,福州东文学堂总董陈宝琛与福建闽浙总督陈仰祈经过商定后,于1903年12月,将福州东文学堂改组扩充为官办的全闽师范学堂,校址设在福州乌石山。这是福建第一所师范学堂,也是全国最早的师范学堂之一。

创办于1898年的福州东文学堂,“其图书室藏书多数为日文图书,后归入全闽师范学堂图书室”[3](P162),全闽师范学堂在办学期间也收集了大量的日文藏书。下面,从收藏原由、藏书管理、藏书类型、传承历史几个方面对这些清末日文藏书进行阐述。

(一)福州东文学堂与全闽师范学堂收藏日文藏书的原由

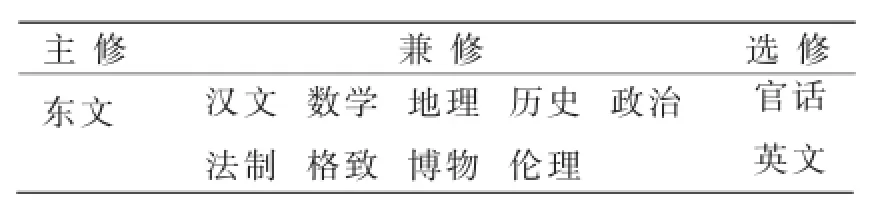

办学性质、课程设置与国内出版状况决定了福州东文学堂与全闽师范学堂所藏图书以日文为主。福州东文学堂是一所为培养日语翻译人才,输送留日学生而创办的日语培训学校。它设预习科和本科(正科)两种学制,预习科学制一年,本科(正科)学制两年,不管是预习科还是本科,主修科目都是东文,所不同的是本科(正科)的东文课程是在预习科的基础上,增加更深的内容,且兼学普通学(数学、地理、历史等课程,教材皆为日语)。福州东文学堂后来还增设官话课(普通话)和英文课,均为选修。(见表1)

表1福州东文学堂的主修、兼修和选修课程

在福州东文学堂基础上改组扩充的官办全闽师范学堂,在课程设置上遵循 《奏定学堂章程》中《初级师范学堂章程》和《优级师范学堂章程》分科教法的原则,设置了修身、读经讲经、中国文学、历史、地理、博物、外国语等十六种课程,明确规定修身、读经讲经、中国文学等课程选用汉文古籍作为教材。而对于历史、地理、博物等课程选用什么图书作为教材,未作具体规定。当时的国内出版界尚未开始大量出版新式图书,无现成的教材可购,“当时创办人对师范学堂应设置什么课程,采用什么教材,茫无把握,只得一切取法于日本”[2](P335)。从1903年开始,全闽师范学堂源源不断地向日本购买教材、教参和辅助性读物,这种情况一直持续到1915年《二十一条》签订,中日关系恶化后才有所改观。

(二)福州东文学堂与全闽师范学堂对日文藏书的管理

“清光绪二十四年(1898年),福州东文学堂就设有图书室(今存图书印记)”[4](P523),福州东文学堂日文藏书的书名页或正文首页,均钤有“福州东文学堂图书印”印章(见图1),这说明当时的福州东文学堂已有图书管理员对藏书进行规范系统的管理。然而福州东文学堂“校舍规模不大”[5](P434),师生人数亦不多。据《福州东文学堂三年报告汇编》记载,1898—1900年三年期间,开学到堂的学生共有53人;1901年,“在校学生达70多人”,“学生每年交12元的学费,其他经费靠中、日两国有志者捐赠”[6](P215),学校资金短缺时只能依靠银行贷款维持。据此推断,福州东文学堂在1898—1903年五年半的办学期间,在校学生总数不超过三百人,因此福州东文学堂收集的日文藏书受办学规模与办学经费的制约,总体数量不多,遗存下来的只有五十多册。

然而,全闽师范学堂属于官办,办学经费充足,办学规模较大。在福州东文学堂图书室基础上设立的全闽师范学堂图书馆,日文图书数量大增,图书管理更为完善与规范,在“教务长之下设‘管书’及办事员若干人,负责管理学籍和图书仪器设备”[7](P8)。全闽师范学堂日文藏书上钤有“全闽师范学堂图书印”章(见图1),原福州东文学堂的日文藏书归入全闽师范学堂后均加钤“全闽师范学堂图书印”章(见图2)。

图1福州东方学堂图书印、全闽师范学堂图书印

图2东文学堂与全闽师范学堂日文藏书书影

(三)福州东文学堂与全闽师范学堂日文藏书的类型

福州东文学堂与全师范学堂当时选用的日文教材,主要是日本国内中小学语法入门教科书、中学和师范类教科书、中小学生读物、大学教科书、其他专科类教科书等。(见表2)

表2清末日文藏书的类型与范例

(四)福州东文学堂与全闽师范学堂日文藏书的基本特征

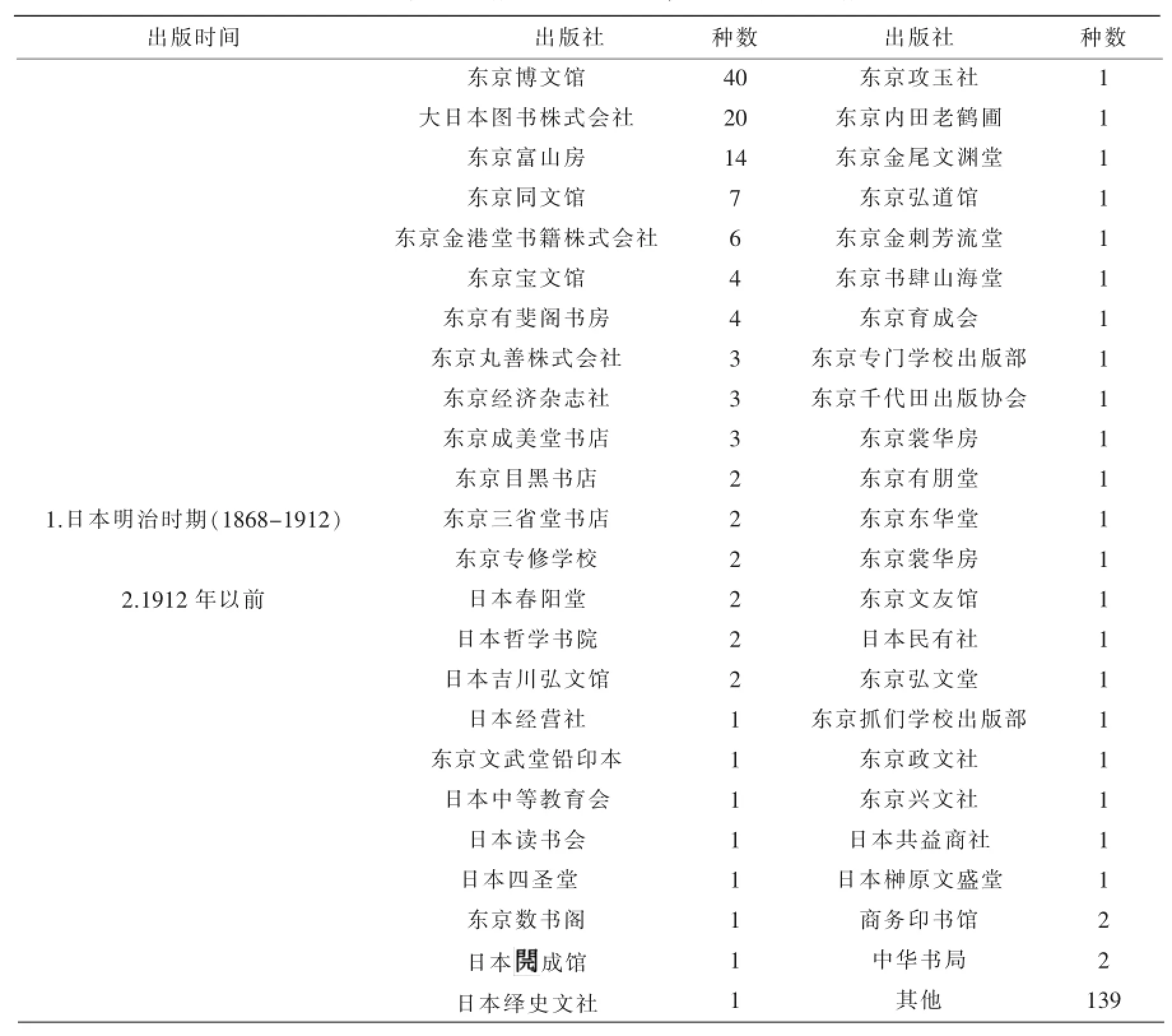

一是出版时间与出版地。福州东文学堂与全闽师范学堂收藏的日文藏书基本上是日本明治二十年代至四十年代日本国内出版社出版的日文图书,极少数为中华书局和商务印书馆出版。(见表3)

二是装帧、价格与排版。福州东文学堂与全闽师范学堂的日文藏书,以精装为主,少数为平装。日本出版的图书价格以“金”作为单位,如明治三十三年(1900)东京博文馆藏版《农用器具学》,“正价金五十钱”。中国国内出版的日文教图材书价格以“元”作为单位,如光绪三十一年(1905)商务印书馆出版的中西译社编译《新兴中学教科书:代数学》,定价每部大洋二元四角。日文藏书的文字排版,竖排与横排都有,不拘一格。

表3清末日文藏书的出版时间、出版地与出版种数

三是书名页、版权页。书名页、版权页通常带有出版者与著作者的印记标识。清末日文藏书在版权页的上方通常印有“不许复制”的方框标志,方框里通常印有作者和出版者的印章。从印痕看,这些印章是先印在图书文字的底板上,再和图书文字一起印刷出来的。同样的情况也出现在日文藏书的书名页上,如图3所示的《算术》,在著作者和出版者位置均有相应的印章,这说明当时的日本出版界已经相当重视著作者和出版者的版权问题。这种重视版权的现象,也深刻地影响到中国的图书出版界,清末民初出版的中国新式图书,在版权页上对著作者和出版者的版权保护方面,也是采取类似的做法。

(五)福州东文学堂与全闽师范学堂日文藏书的传承历史

福州东文学堂在办学五年半以后,于光绪二十九年(1903年)十二月改组扩充为全闽师范学堂,所有藏书归入全闽师范学堂图书馆。全闽师范学堂在后来的办学历程中校名多次更改,校址多次变迁,《福建图书馆事业志》对全闽师范学堂校名变更和校址变迁有详细记载:“以后历称福建师范学堂、福建师范学校、福建省立第一师范学校图书馆、福建省立福州师范图书馆、福建省立师范学校图书馆。民国30年(1941年)6月,易名福建省永安师范学校图书馆。1977 年11月,迁址三明列东狮子坑,为三明地区师范学校图书室,后改为三明师范学校图书馆。历经三迁其址,十多次易图书馆名。”[3](P61)

图3福州东文学堂与全闽师范学堂所藏日文藏书的书名页和版权页

福州东文学堂与全闽师范学堂日文藏书在1898至1938年3月以前,藏书地址皆在福州乌石山,后因抗日战争全面爆发,藏书随校内迁永安文庙。抗战胜利至1970年,在永安城内校址曾多次变迁。这些日文藏书于1977年迁至三明列东狮子坑三明地区师范学校图书馆后,2000年,三明师范学校即与三明职业大学、三明师专、三明教师进修学校(部分)合并组建成立了三明高等专科学校,藏书从三明列东狮子坑又迁入三明市三元区荆东路三明高等专科学校图书馆,2004年,三明高等专科学校升格为三明学院,藏书再迁三明学院逸夫图书馆,保存至今。

二、福州东文学堂与全闽师范学堂日文藏书的文献特色与价值

从图书馆学的角度看,它属于历史特色文献,是三明学院图书馆特色馆藏资源的重要组成部分。首先,它具有历史特色。这些收藏与出版于1912年之前的日文藏书,距今已有一百多年的历史,且经历了曲折的历史传承,幸运地保存下来,它反映了三明学院前身校之一的三明师范学校与福州东文学堂及全闽师范学堂的历史渊源关系,是福建清末教育办学历程的生动史料见证。其次,它具有唯一性特色。福州东文学堂是福建省第一所日语学校,全闽师范学堂是福建省第一所师范学堂,它们在办学期间收集与保存下来的日文藏书,均钤有“福州东文学堂图书印”与“全闽师范学堂图书印”,三明学院图书馆是这些藏书的收藏机构。最后,它具有文种特色。这些清末日文藏书是日本明治时期(1868年—1912年)日本和中国出版界在1912年之前出版的日文教材,供学校授课之用,其文种为日文,反映了清末民初教材的鲜明特色。

从历史学与文献学的角度看,它具有重要的历史文献参考与收藏价值。

它是考证我国清末民初教育变革的原始文献资料。福州东文学堂是在甲午战争中国惨败和康、梁发动维新变法,推行新政的双重历史背景下建立的日语学校。1898年6月,康有为、梁启超发动维新变法,7月,“康有为上请开学校折,建议‘远法德国,近采日本,以定学制’”[8](P1284)。为救国图存,各地方言学堂纷纷设立东文课程,“民间亦纷纷设立东文学堂、方言学堂或东文学社”[9](P38-42),1898年9月,福州东文学堂成立。1903年清廷颁布《奏定学堂章程》,创办了五年半之久的福州东文学堂改组扩充为官办的全闽师范学堂,成为福建第一所师范学堂,福建从此开启了近代师范教育的办学历程。福州东文学与全闽师范学堂在特定政治历史背景下的办学经历,使其保存下来数百册日文藏书,因此,成为人们研究我国近代教育变革的原始文献资料。

它是人们研究中国日语学习史和日语学科史的原始文献资料。中国最早的东文学堂是1882年至1894年“中国政府开设在驻日中国公使馆内的日文学校,为近代中国最早培养日语翻译的官方机构”[10](P79-89)。中国人真正学习日语的历史,则开始于甲午中日战争和维新变法之后。学习日语、开展日语教学,需要日语教材、教参与课外读物。这些日语教科书与课外读物一开始主要是从日本购买,后来国内也开始出版,中日甲午战争至清朝灭亡的十多年时间里,“中日两地共出版日语教材近百种”[11](P2)。清末中国人使用的日语教材、教参和各种读物,主要散落在中国和日本的各个图书馆。从国内图书馆已有的馆藏目录看,“北京大学图书馆、国家图书馆古籍部、天津图书馆、上海图书馆、浙江图书馆、南京图书馆有部分清末日语教材的原件或复写本”[11](P6)。全闽师范学堂遗存下来的日文教科藏书,皆为明治维新时期日本出版及1912年以前我国中华书局和商务印书馆出版的原始日文教材,虽不全是学习日语的学科教材,但因文种是日文,也是人们研究中国日语学习史和日语学科史的原始文献资料。

它具有一定的收藏价值。这些出版于1912年以前的清末日文藏书,收藏价值虽然无法和我国的古籍善本相提并论,但它毕竟是在特定的历史背景下,因教育教学的需要,由福州东文学堂和全闽师范学堂收藏并保存下来,是目前已经绝版的原始日文教材教参图书,这在全国范围亦属罕见,因此它的收藏价值是显而易见的。

三、福州东文学堂与全闽师范学堂日文藏书的保护与利用途径

教育部教高[2015]14号文件关于印发《普通高等学校图书馆规程的通知》规定:图书馆在文献信息资源建设中,应统筹纸质资源、数字资源和其他载体资源,保持重要文献、特色资源的完整性与连续性,注重收藏本校及与本校有关的各类型载体的教学、科研资料与成果;寻访和接受社会捐赠,形成具有本校特色的文献信息资源体系。福州东文学堂与全闽师范学堂收藏并保存下来的这些清末日文藏书,实为三明学院图书馆的重要文献与特色资源,具有较为珍贵的保存利用价值及特殊的历史意义。

由于漫长的历史年代和保存条件的制约,所有藏书都有不同程度的破损,为了解决保护与利用之间的矛盾,做到既不损害原文献,又提供读者利用,需寻找合理化的途径,可从以下几个方面着手去做:首先,改善保存条件。三明学院图书馆很重视这些藏书的保护工作,已经购置了樟木书柜、林香草、恒温恒湿精密仪器,自动灭火装置等,做到防虫、防尘、控温控湿,尽量延长这些日文藏书的寿命。其次,修复破损藏书。对于破损的藏书,只要条件具备,应尽快展开修复工作。第三,加快整理进度,尽快建立清末日文藏书的特色文献题名数据库,在条件具备的情况下对这些清末日文藏书进行全文数字化,形成特色馆藏文献原文全文数据库,这样既做到保护原文献不受损害,又能突破时间和空间的限制,为读者提供特色资源服务。

[1]黄庆法.福州东文学堂述论[J].华侨大学学报,2OO4(2).

[2]蔡耀煌.福建最早设立的师范学校——福州乌石山师范学校[C]//福建省政协文史资料委员会.文史资料选编:教育篇.福州:福建人民出版社,2OOO.

[3]刘德城,刘煦赞.福建图书馆事业志[M].北京:方志出版社,2OO6.

[4]福建省地方志编纂委员会.福建省志(文化艺术志)[M].福州:福建人民出版社,2OO8.

[5]高时良,陈明实.陈宝琛与福州东文学堂[C]//唐文基.陈宝琛与中国近代社会.福州:陈宝琛教育基金筹委会,1997.

[6]关捷,谭汝谦,李家巍.中日关系全书:上[M].沈阳:辽海出版社,1999.

[7]汪征鲁.福建师范大学校史:上编[M].北京:中国大百科全书出版社,2OO7.

[8]安树芬,彭诗琅.中华教育通史:第六卷[M].北京:京华出版社,2O1O.

[9]李小兰.试论清末东文学堂日语教科书[J].解放军外国语学院学报,2O13(2).

[1O]王宝平.近代中国日语翻译之滥觞——东文学堂考[J].日语学习与研究,2O14(2).

[11]鲜明.清末中国人使用的日语教材:一项语言学史考察[M].北京:中央编译出版社,2O11.

(责任编辑:刘建朝)

The Study of Japanese Book Collection in the Education of Fujian in the Late Qing Dynasty

ZHANG Genhua

(Library of Sanming University,Sanming 365000,China)

The collection of Japanese books in the late Qing Dynasty in the library of Sanming University are the Japanese books collected and preserved from two schools' education in the late Qing Dynasty. One of the shcool is the first Japanese language school in Fujian province-Fuzhou Dongwen School, and the other is the first normal school in Fujian province-Quanmin Normal School. The special collection is the original literature evidence of educational reform and development in the late Qing Dynasty. The collecting reason, management, collecting types, characteristics and inheritance history are analyzed in this paper. From the perspectives of library science, history and philology, its characteristics of historical document are evaluated so as to propose rational ways for protection and application.

Japanese book collection; Fuzhou Dongwen School; Quanmin Normal School; Library of Sanming University

G253

A

1673-4343(2O16)O3-OO8O-O6

10.14098/j.cn35-1288/z.2016.03.015

2O16-O3-17

张根华,女,福建宁化人,馆员。主要研究方向:图书馆特藏建设。