全要素生产率视角下的河南区域经济差异性研究

邢学杰

(安阳工学院,河南安阳45500)

全要素生产率视角下的河南区域经济差异性研究

邢学杰

(安阳工学院,河南安阳45500)

摘要:采用面板数据模型分析TFP及其构成的来源及利用省区面板数据对河南省经济差异性进行测算、分析和描述,旨在为缩小河南省区域经济增长差异,实现区域经济协调发展政策的制定提供科学依据。要缩小河南省区域经济差距,中原城市群在继续扩大对外开放和提高技术创新能力的同时,应加大对豫北经济区、豫西豫南经济区、黄淮海经济区的技术扶持和帮助。而豫北经济区、豫西豫南经济区、黄淮海经济区在稳步增加要素投入的同时,应继续扩大对外开放,一方面要积极引进、学习先进地区的技术和管理经验,另一方面应继续加大R&D的投入力度,建立和完善有利于技术创新的制度环境和支持服务系统,不断提高自主创新能力。

关键词:全要素生产率;区域经济;差异性

全要素生产率(TFP)是宏观经济学的重要概念,也是分析经济增长源泉的重要工具,尤其是政府制定长期可持续发展政策的重要依据。从全要素生产率视角研究地区差距丰富了地区差距的研究内容,使地区差距成因的研究更加全面合理,另外,全要素生产率有助于进行经济增长源泉分析[1],因此,重视全要素生产率,从全要素生产率这一视角研究河南省的区域经济差距,对于当前贯彻落实科学发展观,实现河南区域经济的协调发展具有极其重大的现实意义。

一、理论与文献综述

(一)国外研究现状和趋势

国外经济学家通常使用索罗的增长核算框架,考察三个基本的因素:物质资本、人力资本及TFP对国家间人均产出差异的贡献大小。近期的一些经验研究文献表明,投入要素的积累不可能解释跨国人均产出的差异,能够解释这一差距的只能是全要素生产率的巨大差距。Prescott(1998)修正了新古典增长模型的变量,表明不论哪种形式的资本(物质资本、人力资本及无形资本)都不能解释世界经济及收入的差距问题,因此TFP必然能够解释这一问题。Ko-gel(2005)使用改进后的“索罗余值”方法,得出“余值”或者TFP对世界各国经济增长差异的贡献达到了87%。

(二)国内研究现状和趋势

近年来,中国地区经济增长差异和收敛问题倍受关注,许多学者对其做出了各种各样的研究,这些研究方法可以粗略地概括为四个方面:一是利用不平等指数及相关分解,如变异系数、基尼系数和熵指数等来衡量地区差距的演变及组成;二是在新古典模型框架下检验收敛假说,大部分学者采用了这种“主流”研究方法,尽管各自的研究角度不尽相同,如Yaoand Melvyn(2003),Zhang (2001)等等;三是采用时间序列数据和面板数据的计量技术考察单位根的存在与否,即检验随机收敛(Stochastic Convergence),如Yaoetal.(2000),Zhangetal.(2001)等;四是一些学者采用Quah (1993,1996)建议的Kernel方法考察地区收入的分布演进,如Aziz and Duenwald(2001),徐现祥和舒元(2004)等。这些地区经济增长差异和收敛文献基本上都集中在收入的研究上面,而极少涉及TFP。而目前对中国TFP的研究则主要集中在对工业和农业等具体部门TFP的研究和TFP随时间的波动和变化趋势两个方面,运用面板数据对区域的TFP及其构成的差异进行研究,从而解释地区经济差距的文献则非常少。

本文将在总结全要素生产率理论及计量方法的基础上,采用面板数据模型分析TFP及其构成的

二、全要素生产率、要素投入与河南省区域经济差距的动态分布分析

利用动态分布法对我省经济区域产出、TFP及要素投入的动态演化趋势进行对比分析,同时对TFP及要素投入因素进行差距贡献度测算,以确定造成河南省区域经济差距的主要根源。

(一)动态分布法介绍

20世纪90年代,Quah首次提出采用动态分布法(MEDD)这种非参数估计方法研究地区经济发展差距问题。动态分布法包括马尔可夫链方法和核密度估计法,前者将人均收入序列作为离散状态处理,而后者将人均收入序列作为连续状态处理。马尔可夫链方法从人均收入内部分布的流动性来评估地区经济增长分布的演进,其分析原理如下:

Xt为t期地区人均GDP,人均GDP分布演化过程类似于时间序列中的一阶自回归:

式中:T*算子描述了从t期到t+1期地区人均GDP的分布演化,μt+1为干扰序列,为吸收干扰项的算子,因此,下一期人均GDP的分布状况由下一期干扰项及目前的分布状况共同决定,而且,要求T*具有稳定性。如果Xt为离散变量,则算子T*为马尔可夫过程的转移概率矩阵Mt,将人均GDP视为离散的马尔可夫过程,并按某地区人均GDP占所有区域人均GDP均值的比重,将各地区经济水平离散化为k种类型,然后计算各类地区的概率分布及时段变化,得到近似逼近地区经济水平演变整个过程的转移概率矩阵,通常用M(k×k)表示,其中的元素Pij表示初始年份属于类型的地区在s(s≥1)年后转移到j类型的一步转移概率,,其中,nij表示在整个考察期内,由初始年份属于i类型的地区在s年后转移为j类型的地区数量之和,ni是所有年份中属于类型i的地区数量之和。

假设马尔可夫转移概率在时间上平稳,即两个类型之间的转移概率与时间无关,就有:

式(2)中M*是转移概率矩阵M的s次幂,Ft和Ft+s分别是时间t和时间t+s上的概率分布。同样,在时间不变性假设条件下,马尔可夫转移概率矩阵还可以用来研究的遍历分布,即当s趋于无穷时该向量的极限分布。遍历分布意味着在长期里当转换概率矩阵保持不变时,人均收入的分布状态会演变成一种稳定的状态而不再变化,它是按照某种发展趋势所形成的长期均衡结果[2]。

(二)样本及数据的说明

本文分析样本为河南省18地市。本文分析时段为1991—2013年。模型涉及的变量及相关数据说明如下:各市产出水平用GDP数据表示,其中1991—1999年数据来源于《新中国五十年统计资料汇编》,2000~2013年数据来自于历年《中国统计年鉴》,并采用1978年不变价格对历年名义GDP进行折算。当前相关研究对资本存量的测算方法不尽相同,所得出的数据也存在着较大的差异。其中应用比较普遍的方法是永续盘存法,其公式为:

其中Kt为第t年的资本存量,Kt-1表示第t-1年的资本存量,It表示第t年的投资,δt表示第t年的折旧率。本文对其2000年以前的数据按1978年不变价格进行了折算,2000年以后的数据由笔者按相同的方法计算得出,相关数据来源于历年《河南省统计年鉴》。

劳动力为各区域全社会从业人员数。为了保持数据的连续性,本文采用河南省历年统计年鉴公布的全社会从业人员数据。人力资本h用人均受教育年限表示。本文采用地区虚拟变量的固定效应模型计算了1991—2013年人力资本存量数据这一时段的数据。

(三)对经济区域的实证分析

我们下面分别对劳均产出、全要素生产率及要素投入进行动态分布检验,通过检验结果的比较来寻找造成河南省区域经济差距的主要原因。

1.劳均产出分布分析

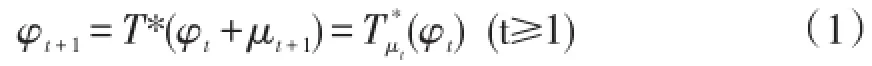

为了得到一个离散分布,我们将各地劳均产出除以同期所有地区的平均值就可以得到相对劳均产出[2],根据整体数据水平选取(0.50,0.75,1.00,1.25)4个界点值,将劳均产出观测样本大致均分为5组,然后可以计算出转换概率矩阵,并根据转换概率矩阵进一步计算出遍历分布。表1即1991-2013年劳均产出的转换概率矩阵及遍历分布。

表1中第一列为t期的相对劳均产出状态,第一行表示t+1时期样本所处的状态,最后一行为遍历分布,中间为转换概率,对角线上的元素表示相对劳均产出从t期到t+1期在本组内保持不变的概率(表2、表3同表1)。由概率转换矩阵可以看出,在考察期内处于相对劳均产出水平最低区间(< 0.50)和最高区间(>1.25)的两极区域向相反方向转化的概率较小,分别为4%和5%。处于其他区间的区域则都向其两端转化,但处于较低劳均产出水平(0.50~0.75)的区域更倾向于降低其水平(概率为2.8%),而处于较高劳均产出水平(1.00~1.25)的区域则更倾向于提高其水平(概率为12.5%),这样就形成了中间层弱化,两极强化的态势。就遍历分布来看,劳均产出呈现双峰收敛趋势,且趋向较低劳均产出的收敛更为明显。有51.8%的地区分布在低和较低的劳均产出区间(<0.75),33%的地区分布在高和较高劳均产出区间(>1.00),15.2%的地区分布在中间区间(0.75~1.00)。由以上分析可知,从长期来看,有较多的地区(33%)向高劳均产出水平收敛,但有更多的地区(51.8%)则向低劳均产出水平收敛,从而呈现两极分化态势,河南省区域经济差距总体上有扩大趋势。

表1相对劳均产出的转换概率矩阵及遍历分布(1991—2013年)

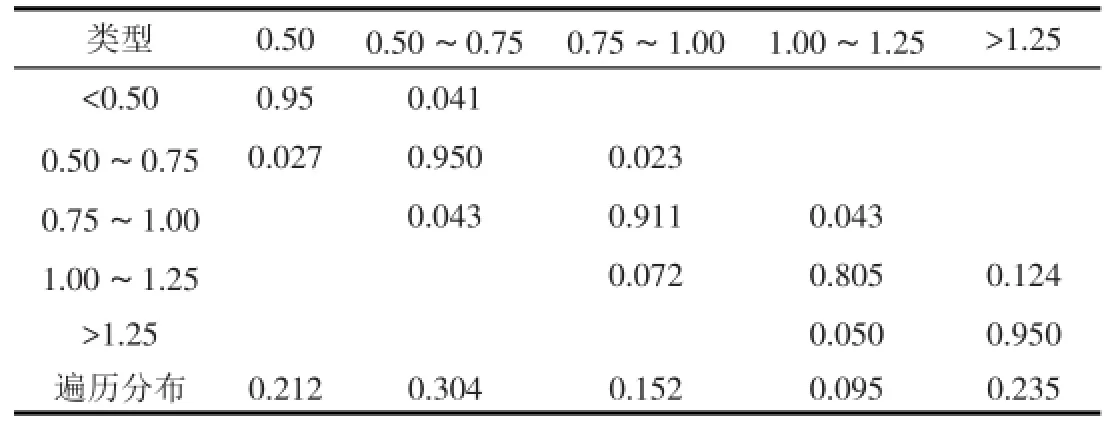

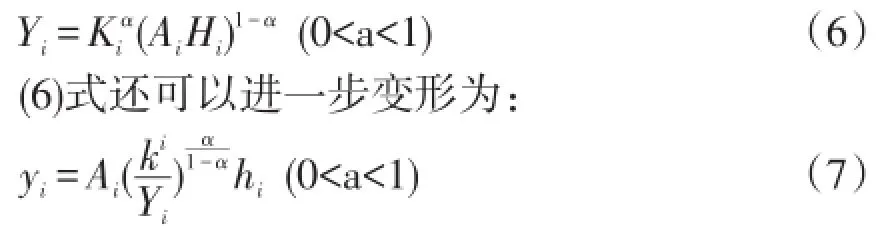

2.全要素生产率分布分析标准索洛模型可表示为:

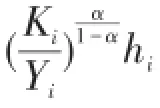

Yi是i地区的总产出,Ki是i地区的物质资本存量,H是该地区人力资本增强型劳动力((H=h× L,h指人力资本存量,通常用人均受教育年限来表示;L指劳动力,可用劳动力数量或工作小时数表示),Ai指技术进步(希克斯中性技术进步),a为资本收入份额。上式两边同除以L可变形为:

其中yi为劳均产出,ki为劳均资本,其他变量与上式相同。

索洛模型在经济增长分析中得到了广泛的应用,但Klenow与Rodriguez—Clare等认为索洛模型不适宜分析各国家或地区经济稳态的水平差异,他们认为,根据新古典增长理论,稳态下劳均产出增长完全由外生技术进步引致,而劳均资本存量会随技术进步同比例提高,在增长核算中会将部分技术进步贡献归功于资本积累,因而他们建议采用资本一产出比而不是资本一劳动比作为投入要素的衡量指标,并称之为“修正索洛余值法”。Hall和Jones在假定技术进步为哈罗德中性技术进步的前提下,将索洛模型修正为:

yi为劳均产出,这样就可以直接比较省区收入差距中TFP、资本产出比和人力资本这三个因素的影响程度了。HaⅡ和Jones以及Easterly和Levine等认为,修正的索洛模型可以更好地反映偏好、禀赋、文化以及地理条件等因素对稳态经济水平效应的作用,比索洛模型更为适合研究不同国家和地区产出水平的差异[3]。我们首先利用修正索洛模型测算河南省经济区域的全要素生产率,然后将河南省经济区域全要素生产率除以同期所有地区的平均值就可以得到相对全要素生产率,根据整体数据水平选取(0.55,0.77,1.00,1.20)四个界点值,将相对全要素生产率观测样本分为五组,然后计算出转换概率矩阵和遍历分布,见表2。

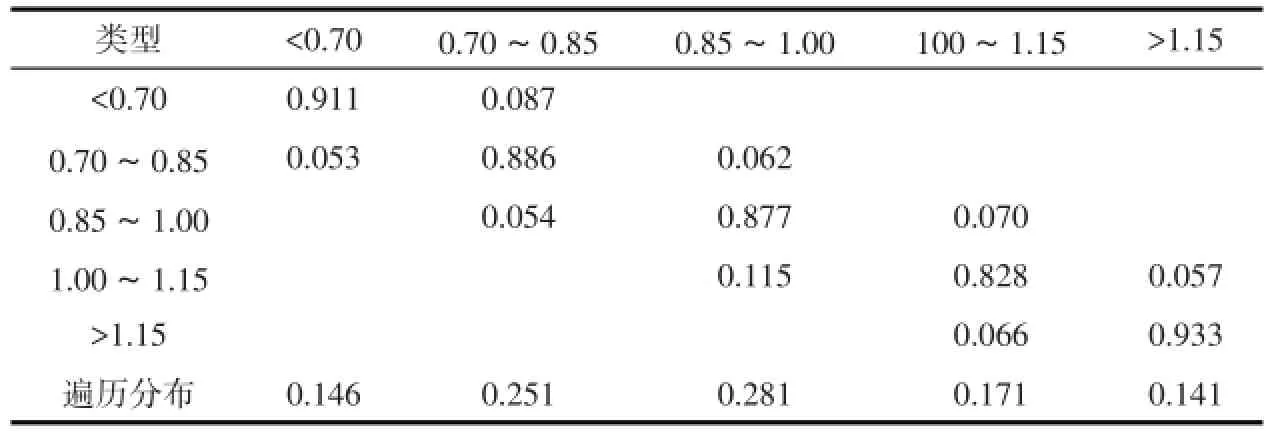

表2相对全要素生产率的转换概率矩阵及遍历分布(1991—2013年)

由表2可以看出,相对全要素生产率的概率转换矩阵及遍历分布与相对劳均产出非常相似。在两极区间全要素生产率保持不变的概率都比较大,而其余区间则向两端分化,相对全要素生产率较低的区域更倾向于降低其水平,相对全要素生产率水平较高的区域则更倾向于提高其水平,即也形成了中间层弱化,两极强化的态势。从遍历分布来看,全要素生产率呈双峰收敛趋势,处于低和较低全要素生产率水平的区域占52.9%,处于高和较高水平的区域占33%,而处于中间水平的区域仅占14.1%。由以上分析可知,与劳均产出一样,河南省全要素生产率差距也呈现出扩大趋势。另外,由于劳均产出与全要素生产率的遍历分布相关系数高达98%,由此可知全要素生产率对河南省地区经济差距有重要影响。

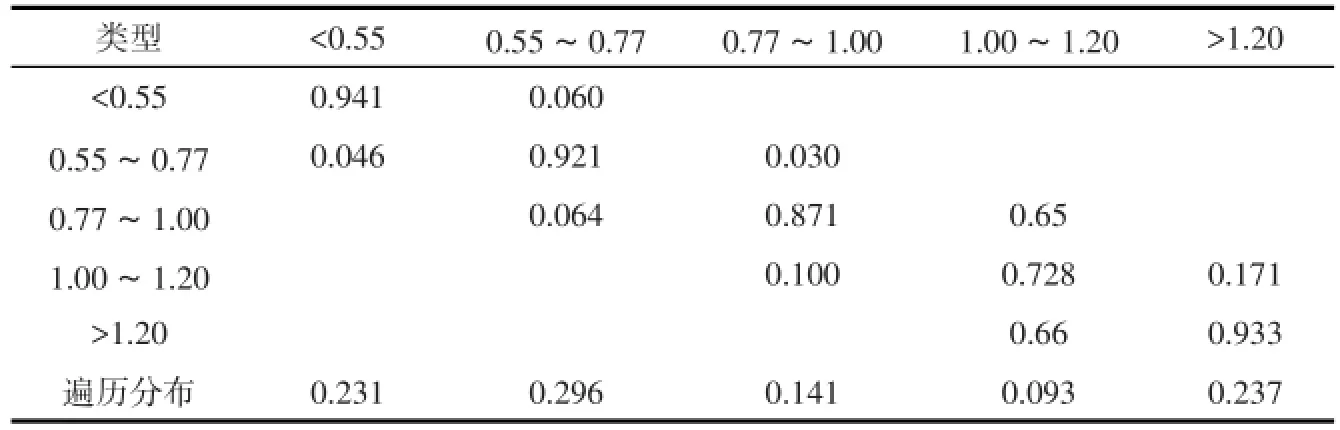

3.要素投入分布分析

(四)对分析结果稳健性的检验

表3相对要素投入的转换概率矩阵及遍历分布(1991-2013年)

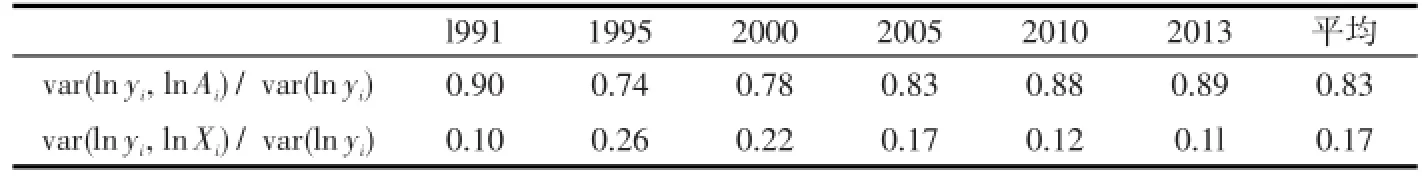

表4部分年份要素投入与全要素生产率对河南省区域经济差距贡献

动态分布法虽然可以通过比较劳均产出分布与全要素生产率及要素投入分布的相似性来推断造成地区经济差距的主要原因,但它无法在数量上度量全要素生产率及要素投入的差距贡献份额[4]。为了进一步验证以上分析结果的稳健性,我们利用方差分解法来计算全要素生产率及要素投入对地区产出差距的贡献。把修正索洛模型中的要素投入部分定义为Xi:

代入修正索洛模型,然后取对数可得:

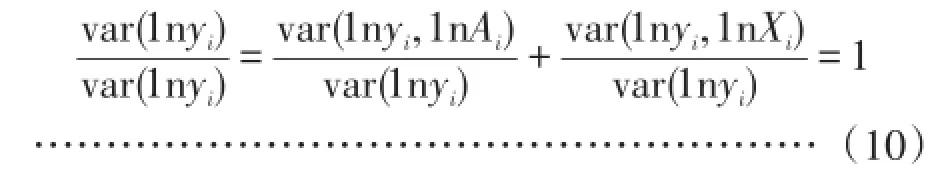

由于lnyi和lnAi有相关关系,我们可以作如下方差分解:

这样就把劳均产出的变化分解为两个部分,第一项为全要素生产率对劳均产出变化的贡献,第二项为要素投入对劳均产出变化的贡献。表4为部分年份的方差分解结果。

从表4分解结果可以看出,全要素生产率的变化因素一直占据主导地位,其贡献率在1991年的最高值90%到1995年的最低值74%之间波动,平均贡献率为83%。要素投入的变化则居于次要地位,平均贡献率为17%。由以上分析可以看出,全要素生产率是导致地区发展差异的最主要因素,这与动态分布法的分析结果是完全一致的[5]。

结论,利用动态分布法对河南省18地市区域经济1991-2013年的劳均产出、全要素生产率及要素投入进行了动态分布分析,结果发现:(1)劳均产出向两极分化,呈现“双峰”收敛趋势,河南省区域经济发展差距有扩大倾向。(2)全要素生产率也呈现“双峰”收敛趋势,与劳均产出具有相似的分布状态,而要素投入则呈“单峰”收敛趋势,与劳均产出分布差异较大,由此可以推断,全要素生产率是造成河南省区域经济差距的最主要原因。(3)通过方差分解分析发现,全要素生产率对河南省区域经济差距的平均贡献率为83%,这进一步验证了动态分布法分析结果的稳健性。

三、全要素生产率视角的河南省区域经济协调发展对策

鉴于以上分析结果,笔者认为要缩小河南省区域经济差距,中原城市群在继续扩大对外开放和提高技术创新能力的同时,应加大对豫北经济区、豫西豫南经济区、黄淮海经济区的技术扶持和帮助。而豫北经济区、豫西豫南经济区、黄淮海经济区在稳步增加要素投入的同时,应继续扩大对外开放,一方面要积极引进、学习先进地区的技术和管理经验,另一方面应继续加大R&D的投入力度,建立和完善有利于技术创新的制度环境和支持服务系统,不断提高自主创新能力。促进产业结构合理调整,使社会资源深度开发利用,经济与生态协调发展,利用土地资源和生态优势大力发展特色农业、绿色农业、旅游休闲观光农业,形成一条由生产基地、农副产品深加工到运输供应产业链体系,提高第二产业水平,努力培育第三产业,最终目的是河南省经济可持续发展。

区域经济差异是影响区域经济发展的最基本因素之一,它是区域间竞争与合作的基础。进一步探寻造成河南省区域经济差异的深层次原因,理清解决区域经济差异问题的基本思路,寻求实现河南省区域经济协调发展的行之有效的途径措施,早日解决河南省的区域经济差异问题在当前显得格外迫切。

参考文献:

[1]石风光.要素投入、全要素生产率与地区经济差距:基于中国省区数据的分析[J].数量经济技术经济研究,2009 (12):19-31.

[2]张可,栾贵勤,王海龙.中部地区区域经济差异实证分析[J].经济问题探索,2009(07):13-18.

[3]陈洪安,李国平.中国省际经济差异的变迁:1978-2007年[J].上海财经大学学报,2009(06):82-88.

[4]金相郁,武鹏.中国区域经济发展差距的趋势及其特征:基于GDP修正后的数据[J].南开经济研究,2010(01):79-93.

[5]石风光.中国地区技术效率的测算及随机收敛性检验:基于超效率DEA的方法[J].研究与发展管理,2010,23(1): 23-29.

(责任编辑:刘怀山)

中图分类号:F061.5

文献标志码:A

文章编号:1673-2928(2016)03-0068-05

收稿日期:2016-03-20

基金项目:河南省哲学社会科学规划项目“全要素生产率视角下的中部六省经济差异性研究”,基金项目编号2013BJJ072;河南省教育厅高校重点科研项目“基于面板数据河南对外开放中存在的主要问题和原因分析”,项目编号:14B790029。

作者简介:邢学杰(1970-),男,河南鹤壁人,安阳工学院副教授,经济学硕士,英国Swansea大学访问学者,研究方向:国际贸易理论与政策、区域经济。来源及利用省区面板数据对河南省经济差异性进行测算、分析和描述,旨在为缩小河南省区域经济增长差异,实现区域经济协调发展政策的制定提供科学依据。

Under the Perspective of Total Factor Productivity Research of He'nan Region Economy Difference

XING Xuejie

(Anyang institute of technology,anyang 45500,China)

Abstract:By using the panel data model analysis of TFP and its sources and use of panel data,to calculate,analyse and describe the economic difference in henan provinces,aimed at narrowing the difference of regional economic growth in henan province,to achieve coordinated development of regional economy provide a scientific basis for policy making.To narrow the gap in regional economy in henan province,central plains urban agglomeration in the continued to expand the opening to the outside world and improve the ability of technological innovation at the same time,should be more to the southern henan economic zone of the north,the western economic zone,huang-huai-hai economic zone of the technical support and help.And southern henan economic zone of the north,the western economic zone,over the economic zone in the steadily increasing inputs at the same time,should continue to expand the opening to the outside world,on the one hand,should actively introduce,learning advanced technology and management experience,on the other hand,should continue to increase the intensity of R&D investment,establish and perfect the institutional environment of technology innovation and support service system,improve the independent innovation ability.

Key words:total factor productivity;regional economic;the differences