新发现荥阳教育记事碑考释

——兼论郑州地区清末义学特征

□刘文科 任向坤 葛放

新发现荥阳教育记事碑考释

——兼论郑州地区清末义学特征

□刘文科 任向坤 葛放

义学是中国古代为民间孤寒子弟设立的一种启蒙教育机构,免费入学,经费来源有官款、地方公款和地租等多种形式。义学源于北宋,范仲淹在其家乡购置良田建立义宅和义田,用来收集宗族子弟设立义学对其进行教育,这就是义学的发端。明清以来,义学作为一种民间的教育形式在全国范围内得到飞速发展。2014年,郑州市文物考古研究院对柳沟碑刻群进行了搬迁,在搬迁中发现有两通教育记事碑,这两通石碑记录和描述了清代末期和民国初年民间创办学校的情况,对于我们了解这一时期郑州地区民间义学和乡村教育模式具有重要的意义。

一、柳沟教育记事碑概况

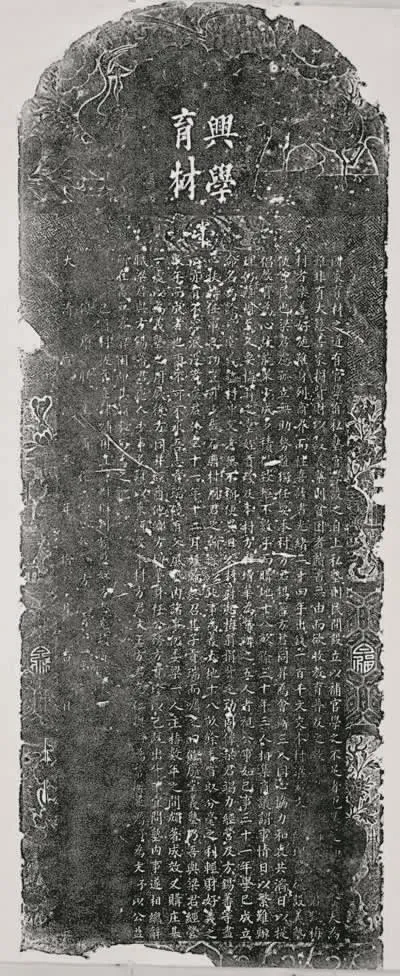

清末的教育记事碑立于宣统年间,记录了光绪年间的碑刻,未发现碑名,碑额上书“兴学育材”。民国时期的碑名为“创办大同学校碑记”。现分述如下。

1.“兴学育材”石碑。石碑为青石材质,高1.41米,宽0.53米,厚0.13米。这一通石碑弧形碑首,左侧为阴刻的白鹤衔环图案,右侧图案磨损较严重,漫漶可见为梅花鹿的图案,碑额阴刻“兴学育材”四个楷体大字。碑首下面为碑文,碑文四周有阴刻边款,宽约0.05米,内饰有花草蔓枝,花瓶、拂尘等吉祥瑞意之图案。正文竖行,共13行,满行42字,共计519字:

筹办余庆堂义塾碑记

国家育材之道,有官学,有私塾。官学设之自上,私塾则民间设立以补官学之不足者也。然□□□□□夫为难,非大慈善家捐资财以设义塾则贫困者读书无由,而欲收教育普及之效□□□□□□□□君号梅村者乐善好施,虽身列商界,而性喜读书,光绪二十四年,出钱二百千文交本村梁君文许经理,盖欲设义塾,便贫民也,梁君虑孤立无助,势难独任,要本村方君锡蕃,方君同升为会办,三人同心协力,和衷共济,日以提倡教育为心,故能集少成多,积微致巨。不数年,而购地十八亩余,三十年,三人相集商议谓事情日以繁难办理仍难周全,又要梅翁之堂侄贡珍及本村方君增华为帮办之五人者,视公事如己事,三十一年,学已成立命名为余庆堂义塾,村中父老无不称便,异日人材蔚起梅翁捐资之功固伟,梁君竭力经营及方锡蕃等尽心扶持任事之功岂可少哉,石庙村周君之翰深以此事为义,丈地十八亩余未尝取分毫之利,轻财好义之心亦有不容泯没者矣,君于三十一年十二月殁,临终召其子贡瑞而嘱之曰,余庆堂义塾乃吾与梁君经营数年而成者也,尔不可不承吾志,贡瑞饶有父风,塾内诸事,仍委梁一人主持,数年之间,颇著成效,又购庄基一处,以为义塾之用,厥后方同升经商他乡,方增华身任公务,方贡珍以己既出资不宜问塾内事,遂相继辞职,梁君与方锡蕃君,虑人少事多,难以兼顾,要本村方君文玉方君克仁与予为帮办,并嘱予为文,予以公益所在,义无容辞,因即其颠末而为之记。

巳酉科拔贡直隶补用直隶州州判族愚侄方志光顿首撰文

优廪膳生再从堂侄方贡玉题大清宣统三年十月吉日

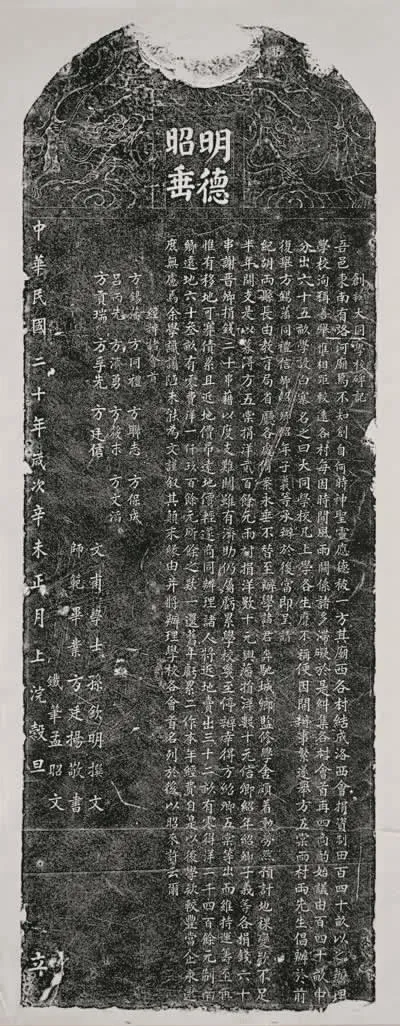

2.创办大同学校碑记。石碑为青石材质,高1.57米,宽0.56米,厚0.14米。弧形碑首,左右有阴刻祥云瑞兽花纹,漫漶不清。碑额阴刻上书“明德昭垂”四个楷体大字。碑首下面为碑文,正文竖行,计10行,满行45字,共计415字:

筹办大同学校碑记

吾邑东南有洛河庙焉不知创自何时,神圣灵应德被一方。其庙西各村结成洛西会捐资制田,百四十亩以之办理学校,洵称善举,唯相聚较远,各村每因时间风雨关系诸多滞碍。于是纠集各村会首再四商酌,始议由百四十亩中分出六十五亩,学设白寨,名之曰大同学校,凡上学各生靡不称便。因开办事繁,遂举方五棠、雨村两位先生倡办于前,后举方锡藩同礼信卿绍卿绍年子义等承办于后,当即呈请纪、胡两县长由教育局省厅各处备案永垂不替。至办学诸君奔驰城乡监修学舍颇着勋劳,然预计地课税变款,不足半年开支。是以募得方五棠捐洋二百余元,雨村捐洋数十元,与藩捐洋数十元,信卿绍年绍卿子义等各捐钱六十串,谢晋卿捐钱二十串,藉以度支难关。虽有济助,仍属亏累,学校几至停办。幸得方绍卿、五棠等出而维持运筹、至再唯有移地可赛债累,且近地价昂远地价轻,遂商同办理。诸人将近地卖出三十二亩有零,得洋二千四百余元,制南乡远地六十三亩有零,费洋一千九百余元。所余之款,一还旧年亏空,二作本年经费。自是以后学款较丰,当企永远庶无虑焉,余学识简陋未能为文,谨叙其颠末缘由,并将办理学校各会首名列于后,以昭来许云尔。

经办诸会首:

方锡藩 方同礼 方联志 方保成 吕丙先 方济勇 方筱未 方文滔 方贡瑞 方孚先 方廷信文

文甫学士 孙钦明撰文

师范毕业 方廷杨敬书

铁笔 孟昭文

中华民国二十年岁次辛未正月上浣立

二、柳沟教育记事碑考释

碑刻1记载了清代光绪二十四年,从事商业的方梅村出资财二百千文倡导兴办义学来解决贫困家庭的教育问题。在方梅村的支持下,梁文许邀请方锡蕃、方同升为会办。通过6年的努力,终于购置了土地18亩,并且逐渐扩大义学的规模,历经7年的筹划筹备,终于于光绪三十一年建立起了“余庆堂义塾”。

碑刻2记载了在洛西庙附近的村庄成立洛西会,采用捐资的方法筹办学校,方五棠、方雨村倡导于前,方锡藩、方同礼积极筹备学校,后学校建成,校名为“大同学校”,学校设立在白寨。但是由于民间办学的艰难,致使学校多次停办,筹办者则采用捐资和置地的方法筹措经费以保证大同学校的运营。

这两通石碑发现于须水柳沟,与其一起共存的亦有大量须水地域的其他碑刻。通过对碑文中 “石庙村”“白寨”“吾邑东南有洛河庙”和“洛西村”等信息的认知,我们可以清楚地知道这些学校的地点。白寨和石庙村在历史上均为当时行政区划中荥阳须水地域的村庄。这两处村庄均在柳沟附近,根据学校开办的地点和学校名称,我们初步判定,这两通石碑记录的应该是在荥阳地区须水附近的两次民间办学的事情。

结合文献,我们发现,在这一地区,还存在一次办学活动。民国《续荥阳县志》载:“洛西国民小学,治东三十五里洛河庙,光绪三十年,由监生方锡藩、方增华创办,经费由洛西会。”[1]这段文字为我们了解须水附近这两通石碑所载的两次办学情况提供了重要的史料。根据文献,我们可知在光绪三十年,洛河庙附近,方锡藩和方增华曾创办洛西国民小学,经费由洛西会出。结合目前新出土的两块石碑,我们发现其中有两个问题值得探讨。

其一,这一地域三所学校的筹办时间与关系。文献所载洛西国民小学创建于光绪三十年,石碑所载余庆堂义塾创建于光绪三十一年,大同学校未明创办时间,但是通过碑文可知其不晚于“民国”二十年。根据上述,我们可知,在须水先后创办了洛西国民小学、余庆堂义塾、大同学校三所民间教育学校。

其二,文献与石碑所载的地名、创办者的姓名等多有重合。如余庆堂义塾的筹办者“方锡蕃”和“方贡瑞”。光绪三十年,洛河庙附近,方锡藩和方增华曾创办洛西国民小学,经费由洛西会出。在大同学校的会首中有 “方贡瑞”和“方锡藩”,经费同样由洛西会出。

通过对上面两个问题的观察与思考,三者的关系是否如上述所言?结合石碑与文献,我们从创办者入手应该不谬。我们可知光绪三十一年创办的是“余庆堂义塾”,是方梅村和周之翰捐地出资,梁文许、方锡藩、方增华、方贡瑞等筹备办理的义学。但是根据文献,光绪三十年方锡藩、方增华创办了洛西国民小学,经费由洛西会出。在大同学校的会首中有“方贡瑞”和“方锡藩”,经费同样由洛西会出。在三所学校的创办中,出现有方锡蕃、方锡藩、方增华、方贡瑞。余庆堂义塾的碑文为直隶补用直隶州州判方志光所书,他是文中方氏家族中的晚辈,据此可知“方锡蕃”与“方锡藩”应该是同一个人。那么,我们就可知,方锡藩、方增华、方贡瑞三人先后都参与了须水地区的三次办学活动。但是根据文献和碑刻,我们还可以知道,“洛西国民小学”与“余庆堂义塾”均为光绪年间的办学活动,其中一个为光绪三十年,一个为光绪三十一年。根据碑刻所载,在民间办学相当不易,两年时间创办两所学校,似乎并不容易。那么这三所学校究竟存在什么样的关系,厘清其中关系与原委,对于我们认识这一地区的民间教育具有非常重要的作用。

据文献记载,洛西国民小学,为光绪三十年建校,而余庆堂义塾于光绪三十一年建校,并且创办者的姓名差别不大,而在经费上却存在一定的偏差,前者为洛西会所出,后者为方梅村捐资。而大同学校的筹办者之一也是方锡藩,其费用也是洛西会所出。同时根据文献和碑刻年代,我们可知余庆堂义塾光绪二十四年筹办,创建于光绪三十一年,碑刻所立时间为大清宣统三年十月。洛西国民小学为民国《续荥阳县志》所载,该书为民国十三年成书,为县知事有庚主修,卢以洽主纂。而创办大同学校碑是民国二十年立。何时建立学校,在碑文上并未提及,但是根据本文中有办学向教育厅备案的文字,提到“纪胡两位县长”。通过《荥阳县志》,我们可知在国民政府时期,荥阳县(今荥阳市)历任32位县长或者知事,只有一位县长姓纪,这位县长就是纪泽生县长,此人为山东利津人,在民国十六年任荥阳县长[2]。那么,这通碑刻记录的事情应该是发生在民国十六年前后,且不早于民国十一年,不晚于民国二十年。因此,根据碑刻与文献年代,加之“余庆堂义塾”“洛西国民小学”“大同学校”这些特定时代学校的名称,我们认为在洛河庙地区的白寨附近至少有三次不同时期的建校活动,第一次为余庆堂义塾,第二次为洛西国民小学,第三次为大同学校。

但是通过对比,我们不难发现,第一次办余庆堂义塾与第二次办洛西国民小学,除去学校名字和出资方不同外,小学创办者基本一致,没有过大出入。而第一次与第三次的情况亦类同。而第二次与第三次根据文献记载,除地理位置、出资方、创办人有较小出入外,基本也没有太大的变化。根据这三所学校的历史、地理位置以及创办人的情况,结合清末到民国时期的经济、教育情况。我们大胆推测,在洛西庙附近的三所不同的学校很有可能是同一地区的同一所学校。因为在同一区域,通过民间集资、捐款的方法来筹办慈善性的学校并不是一件简单而容易的事情,不可能在同一地域创办两所或者多所公益类的学校。因为上述的三所学校均采用了捐资和课租的方法来维持学校的运转,在资金运营上完全一致。这三所学校所在位置应该均在洛西庙附近。同时在三所学校的筹备上都有较为关键的几个人,方锡藩参与了余庆堂义塾,且被认为是洛西国民小学的创办者。方贡瑞,方梅村之子,余庆堂义塾的出资方,并且有其父“余庆堂义塾乃吾与梁君经营数年而成者也,尔不可不承吾志”的嘱托,其也是余庆义塾和大同学校的关键人物之一。结合上述,我们认为文献中所载这所学校很有可能为有一定传承的一所学校,在一群有识之士的努力下艰难前行。柳沟这两通石碑的发现,对于完善这一区域的史料提供了重要的佐证。

三、郑州义学的特征

碑文中讲道:国家之育才有官学,亦有私塾。官学应该是由上而下设立的公办学校,而在民间则有私塾,这些私塾是民间的一种教育模式,这一模式恰恰可以补充官学的不足。但是对于贫困家庭来说,不管是官学还是私学都上不起,因为“贫困者读书无由”,不能实现教育的普及。于是在民间产生了 “义学”。根据文献资料可知,清代,荥阳县(今荥阳市)共设立义学5所,均为光绪年间设立,其为曹李义学、乐育义学、郎君庙义学、兴国寺义学、蔚文义学[3]。由此可见义学是清代一种主要的民间教育。在创办大同学校碑记中我们可知这一通碑立于民国二十年,在这通碑上,我们没有发现比较清晰的是否义学的痕迹,但是我们知道这一所学校为须水的村寨办理的区域性民间教育组织。尽管在建立之初,通过当时的荥阳县长报教育部门核准,是须水这一区域的学校,但是在教育经费的来源上还是采用了捐资的方法,其中“方五棠捐洋二百余元”,并在此基础上筹措资金而“办理土地”用来维持学校的运转,对于其经费来源是课税,其逃不出义学的范畴。这一种情况,在中国古代的民间教育中屡见不鲜,因为义学从北宋开始,在族塾和宗塾的基础上发展而来。所以两者之间有着千丝万缕的关系。并且这一类情况在清末的荥阳地区较为常见。比如荥阳地区的东街国民小学、吉寨国民小学等[4]。从这些学校的经费筹措情况来看,我们可以清晰地看出其源于早期的义学运营模式。同时我们通过对这两通石碑的释读,可以较为清晰地把握清末郑州地区民间教育的主要特征和文化背景。

清代的“义学”分为官办、官立义学、私立官督义学、私立义学等多种形式。从柳沟出土的这两通石碑并结合河南地区的文献,我们可知在荥阳地区出现的义学大多为私立的义学,具有“普通义学”的特征,广泛设立于汉族地区的义学,带有更强的民间社区和宗族“众所共设”的特征[5]。柳沟的这两通同一地域、不同时代的石碑均反映了“普通义学”的这一特征。同时,我们也可以了解到这类学校更多的一些特征。

1.义学在创办过程中“众所共设”的艰难性。尽管义学希望通过免费的方式来满足“贫困者读书无由”而达到“教育普及”的目的。但是,从石碑和县志中,我们清楚地看到在须水地域的洛西庙附近这三次一脉相承的办学活动都表现出了创办艰难的特征,甚至举步维艰。这些特征不但表现在创办人员的流动性上,而且也表现在经费的缺乏上。从上面碑文上来看,洛西会应该是洛河庙附近一个相对较为成熟的办学民间组织,其成立的时间应该在民国十三年之前。因为根据荥阳县志,我们可知,洛西国民小学的出资方应该是这个组织,而且在民国十六年左右,其又倡导办理了大同学校。同时,一个地区三次创办乡村学校,每一次的创办,也暗示了上一次办学的失败。不断地创办,而学校却因为各种原因不断地停滞,有来自村社的原因,正如石碑中所载:“惟相聚较远,各村每因时间风雨关系诸多滞碍。”也有资金的原因,如“虽有济助,仍属亏累,学校几至停办”。这些都表现出了郑州地区乡村民间教育的艰难性的特征。

2.义学的组织管理机构具有民间自发性的特征。在须水洛西庙附近的三次民间办学,都有着一个比较核心的办学机构来倡导和筹办义学。在余庆堂义塾的建立上,方梅村出资,梁文许、方锡藩、方同升、方增华等进行学校的创立和运营。在大同学校的建立上,采用了捐学田的方法,由方五棠出资,方锡藩、方同礼、方联志、方宝成、吕丙先等进行管理运营。在大同学校的创办上是以洛西会为主导的。这一协会是洛河庙西附近村子为了办理学校捐资置田而自发组成的。其协会董事就办学问题进行讨论且有了一定的规则。将碑刻与文献结合来看,洛西会应该成立较早,其应该早在洛西国民小学成立之前就已经成立,因为洛西国民小学就是这一协会倡导并办理的。而后“因时间风雨关系诸多滞碍”。在洛西国民小学停办后,又创办了大同学校。这一组织是洛西庙附近办学的主导与核心力量,而其发端应该是余庆堂义塾。这一种组织的管理模式是中国古代比较典型的民间管理模式,具有松散性的特征,是传统意义上的一种管理模式。在余庆堂义塾的建立上,管理队伍从梁文许开始,随着事情的复杂和时间的推移,其队伍才不断扩大。大同学校在筹办中,有一定的约束,但是其还是相对较为松散。

3.学校的经费来源以课税为主。民间义学的开办,大都需要有强大的经济作为后盾,仅就河南而言,义学的创建者既有朝廷大员、地方官员,也有士绅、地主、商人、平民等。明清时期,在河南创建义学的各阶层人士共369人,其中,地方官员所占的比重最大,约43%,各类学生次之,约23%,再次是士人阶层,约12%[6]。这两通石碑对于私立义学的经费问题给予了一个较为清晰的描述,余庆堂义塾的建立立足于商人方梅村的捐资之上,并且在石庙村周之翰的帮助下建立起来。而大同学校则是在捐地捐款的基础上进行运营。义学的资金来源主要是依靠田地的课税来维系。没有国家和政府的支持,这些义学的经费即很困顿,如大同学校多次停办。这也基本上反映了民间义学的真实状况。

4.社会责任感是义学创办的基础。因为没有科学的管理模式和雄厚的经济基础作为后盾,在民间义学的创办和运营中,需要一个非常团结的集体。这样的集体能够“视公事如己事”,创办者和组织者都有良好的道德操守。明清时期“义”被认为是趋向于“众所共设”之意[7]。结合柳沟出土的两通石碑,我们认为私立义学至少有两种含义被表现了出来,其一是商人的社会责任感,其二是管理人员的自我责任感和使命感。在余庆堂义塾的设立上,方梅村出资办学,在其即将去世前,还嘱托其儿子将此事办下去。同时,出资而不出面管理,不落分文之私,石庙村周之翰免费捐赠土地完成义学。在学校的筹办和建设上,主要的管理人员则以此事为己任,“视公事如己事”,苦心经营,使这些民间学校得以生存。

四、余论

柳沟这两通石碑的发现对于我们研究清末荥阳地区甚至郑州地区的民间教育具有重要意义。通过对这两通石碑的释读,结合河南地区的文献,我们对义学有了一个更为全面的认知。

义学是明清时期重要的民间教育组织,这一组织对民智开化、教育普及有着非常重要的作用。柳沟教育记事碑是研究区域性民间教育的重要资料,同时也是我们研究地区的政治、经济的重要参考。荥阳的这些义学均开办于光绪年间,这些学校的开办,与荥阳当时的政风是分不开的。时任县令张煦初,支持教育,创办多所学校,使当时荥阳地区的教育风气为之一变[8]。总之,在柳沟发现的这两通石碑为我们认识和了解义学提供了重要的文献资料,同时也为我们研究须水地区的历史提供了重要的佐证。

注释:

[1][3][4]卢以洽纂修,张沂等编辑:《民国续荥阳县志》,成文出版社,1968年。

[2]荥阳市志总编辑室编:《荥阳市志》,新华出版社,1996年。

[5][7]于晓燕:《“义学”释义》,《贵州师范学院学报》2014年第10期。

[6]李慧源:《明清河南义学创建及办学规制研究》,《教育与考试》2013年第5期。

[8]荥阳文物志编纂委员会:《荥阳文物志》,中州古籍出版社,2011年。

(作者单位 郑州市文物考古研究院、荥阳市文物保护管理中心、郑州市中原区文化旅游局)

[责任编辑 赵建春]