与关系逻辑对接的关系语法

王春华

(衡阳师范学院 文学院,湖南 衡阳 421002)

与关系逻辑对接的关系语法

王春华

(衡阳师范学院 文学院,湖南 衡阳421002)

关系逻辑,它根据思维中所形成的逻辑关系,将一切命题和推理都纳入了关系的命题和推理。关系语法依据关系逻辑的原理,以关系命题及其关系为语言中的语句提供构造、解释的法则与机制。其中5项基本法则明确语言的共同部分,5项选择机制明确语言的不同部分,十分自然地适用于汉语句的解读与刻画。

关系语法;关系逻辑;对接;基本法则;选择机制

历史上,没有出现一个能与逻辑对接的语法系统。语言学的发展经历了传统语言学、历史比较语言学、结构主义语言学和生成语言学等几个主要阶段。乔姆斯基的生成语言学的出现被称为“乔姆斯基革命”,标志了语言研究的方向由语言现象描写向语言根源探究的转变。但是生成语法不是建立在逻辑理论基础之上,而是建立在人脑通过遗传而具有天赋的“语言能力”[1]这一假设之上。生成语法一直颇受争议,远远没有成为乔姆斯基所期盼的普遍语法。

历史上,也没有出现一个能与语法对接的逻辑学系统。亚里士多德所创立的传统逻辑主要局限于“s是p”这样的直言判断及其推理,没有覆盖全部的语言。德·摩根依据传递关系与自反关系所创立的关系逻辑,同样也只是局部命题的逻辑。现代数理逻辑建立了精确的形式化演算系统,能够为计算机技术所运用,引领了逻辑学的发展方向。但是,它的创立者们由于对思维和语言都缺乏深入的研究,在建立形式演算的时候,“首先构设纯粹的形式体系,之后再寻求日常语言的合宜解释”[2],所设形式体系与思维和语言存在较大距离。加之明显地局限于“必然地得出”的演绎推理,数理逻辑也难以适用于语言研究。

现有的逻辑学难以成为语法的理论基础,语法亟需一个与之对接的逻辑学理论。

本文中的关系逻辑正是能够与语法对接的逻辑理论。它是拙著《思维的演算》[3]根据思维中所形成的逻辑关系,将一切命题和推理都纳入了关系的命题和推理所建立的逻辑理论。关系语法则是本文根据关系逻辑原理所尝试构建的语法体系。它以关系命题及其关系为语言中的语句提供构造、解释的法则和机制。经初步验证,关系语法十分自然地适用于汉语句的解读和刻画。

一、关系逻辑原理

关系逻辑作为关系语法的理论基础,需要阐明自己跟语法有关的逻辑原理。

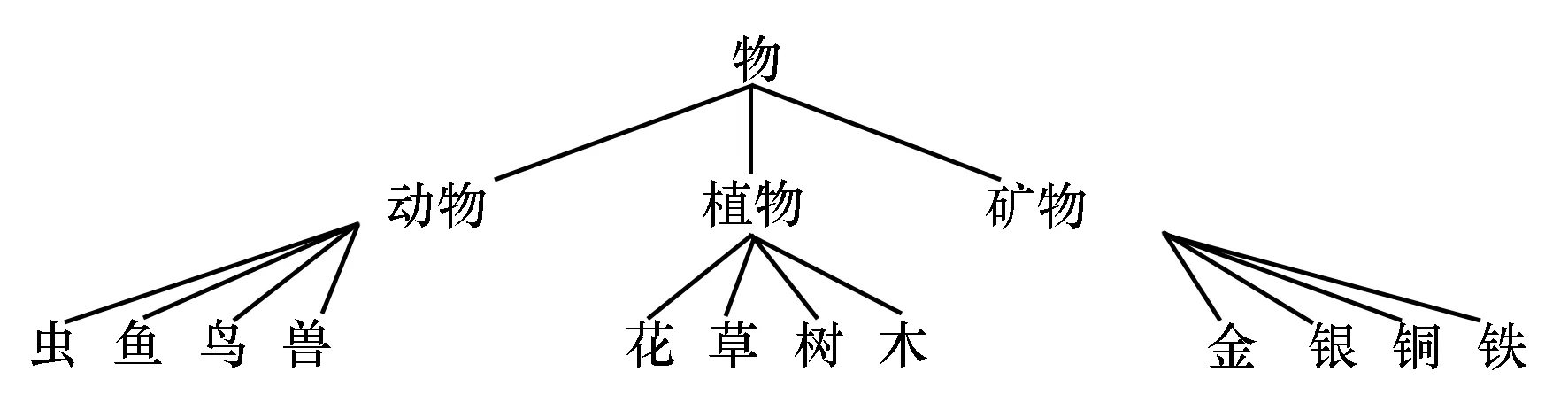

(一)概念的金字塔结构

关系逻辑以概念研究为先导。思维中的概念来源于客观世界的信息。外界信息传入人的感官和大脑反映为感性形象,感性形象在思维中能够独立运用,因而具有概念的资格,这种概念称为感性概念。感性概念一旦产生出来,便自然受到人脑的加工整理并被纳入一定的结构之中。同一事物的感性概念形成个体概念,同一类个体概念形成普遍概念,低一级的普遍概念形成高一级的普遍概念,以至达到最高的概括,由此建立起一个庞大的金字塔式的概念结构系统。这是一个吞吐宇内、包藏万机的系统。概念结构系统如图所示[4]:

根据巴甫洛夫两种信号的“暂时联系”[5]理论,语言中的一个名词一般联系着思维中的一个概念,具体名词联系着具体概念,抽象名词联系着抽象概念。思维中存在着一个概念的金字塔结构系统,那么,其中也寄生着一个相应的语言词汇的金字塔结构系统[6]。

(二)概念运动的两个方向

概念一旦在人脑里呈现,便以巨大的能动性按照自己的逻辑展开运动。概念结构系统为它的概念提供两个方向上的运动,即横向运动与纵向运动。概念在两个方向上的自我运动构成全部的思维方法和逻辑关系。

概念的横向运动为分、合运动,所构成的思维方法是分析与综合。所谓分析,就是把对象的整体分解为各个部分[7],包括分解、划分与演绎。分解是将事物的整体分成部分;划分是将大类分成小类;演绎作为推理方法,实际上是从全称命题中分析出单称命题。综合则是把事物的部分结合为整体,包括组合、概括与归纳。组合是将事物的部分结合为整体;概括将小类结合为大类;归纳作为推理方法,实际上是将单称命题结合为全称命题[8]。分析与综合导致整体与部分的逻辑关系:整体等于部分之和,整体大于部分。

概念的纵向运动为上、下运动,所构成的思维方法是抽象与限制。抽象是从一定的事物中提取某种属性的方法。抽象导致概念上升,从低级概念抽象出来的概念总是一个相应的高级概念。限制是通过“增加概念的内涵以缩小概念的外延,由一个外延较大的概念过渡到一个外延较小的概念”[9]。限制导致概念下降,每增添一项限制,概念降低一级。抽象与限制导致上下级概念间包含与被包含的关系[10]。

此外,还有两种更为基础性的方法,即“呈现”与“比较”。所谓呈现,就是思维材料在头脑里显现。这种方法过去没有人提,应该说是一个缺陷。因为脑子里要有东西显示,才能进行思维。呈现伴随着思维活动的全过程。现实中的事物运动、因果关系等等都是通过呈现才得到反映的。比较也是各种思维方法必须结合使用的方法。思维材料一出现,就会进行比较。广义地说,一切思维方法都是比较的产物,包括横比与纵比,或者量比与质比。狭义的比较是指横向事物之间异同的对比衡量。

基本的思维方法共为6种。有了这6种基本方法,概念就得以在它的结构系统里实现左右分合,上下往返的各种思维运作,并构建起全部的逻辑关系。思维方法的系统如下:

呈现

比较(包括量比、质比)

分析(包括分解、划分与演绎)

综合(包括组合、概括与归纳)

抽象

限制

上述两项研究为关系逻辑奠定重要的理论基础。

(三)一切命题都是关系命题

思维中的任何概念都不是孤立零散地存在,而是在一定的结构和关系中存在。关系的稳定状态就是结构,结构也正是潜在关系的总和。概念在思维中运动相互结合构成命题,命题总是体现为概念间关系。一切命题都是关系命题。概念结构系统为它的概念提供两大方向上的关系,即横向关系与纵向关系。横向关系是同级概念间的关系,包括整体与部分或集合与元素的关系,以及事物运动所形成的关系,可以归结为比较关系与陈述关系;纵向关系是上下级概念间的关系,可以归结为类属关系。因此,思维就有了3类基本关系及其命题。3类关系命题都统一于罗素所提出的“xRy”(读作x与y有R关系)泛关系形式。

1.比较关系及其命题

比较关系是概念间横向对比衡量的关系。它主要由分析与综合所造成。根据罗素的泛关系形式,可用“xBy”(读作“x与y有比较关系”)以示区分。比较关系有相等、相同、差异、包含和相似等关系。数学就存在于比较关系之中,其命题形式借用数学符号表示:

(1)相等关系:x=y或x=y+z(相等于)。例如:

太阳系行星的数目等于9.

3等于2加1.

(2)相同关系:x≡y(相同于)。例如:

环球同此凉热。

(3)差异关系:x>y(大于、强于),x 5>3. 狗比猫大。 长江长于黄河。 猫比狗小。 血浓于水。 (4) 包含关系:x∈y(包含)。例如: 桌子有腿。 我有汽车。 台上坐着主席团。 这里的包含特指整体包含其部分或集合包含其元素。“我有汽车”是说我的财产集合中包含汽车这一元素。语法将“我”理解成主语,是有逻辑问题的。这种横向关系在汉语中也使用“包含”一词,但不同于纵向的类属关系所说的“包含”。 (5)相似关系:x∽y(相似于)。例如: 两个三角形相似。 情深似海。 2.陈述关系及其命题 陈述关系是事物运动所造成的关系。它是呈现方法的结果,包括他动关系与自动关系,所构成的命题统称为陈述关系命题。陈述关系命题可用xVy(读作x与y有陈述关系)表示。对于运动的逻辑,此前逻辑缺乏深入研究,需加阐析。 (1)他动关系命题。他动关系也叫支配关系,是事物之间相互作用运动所构成的关系。罗素对此作了详细的考察,他说:“你可以考虑如下的概括步骤: ‘苏格拉底爱柏拉图’ ‘x爱柏拉图’ ‘x爱y’ ‘xRy’ “在以上概括中,你经过了一个不断概括的过程。当你得到xRy时,你就具有了一个不包含任何常项只是由变项组成的图式,即二元关系的纯图式。”[11] 在这里,“爱”是个他动词(也称“及物动词”)。他动词在逻辑上联结支配者与被支配者,构成他动关系。根据罗素的xRy关系式,采用一个区分性的形式表示,即: x⟹︳y “⟹︳”表示相互作用运动的他动关系,读作“作用于”。例如: 我爱我师。 僧敲月下门。 我军攻打敌军。 (2)自动关系命题。自动关系是事物自我运动所构成的关系。罗素曾意识到“所有的动词都是关系”[11],“动词显示出那种关系的本质的中枢”[11],但是却碰到了“不及物动词”难题。他说,“有没有由单一的和一个动词组成的复合体呢?”“‘A存在’或许会被当作一个可能是这类复合体的例子。或许存在这种复合体的可能性,正是这种可能性使我们不可能立即决定动词和关系等同。或许有这样的动词,它们在语法上也在哲学上都不是及物动词。这类动词,倘若存在的话,就可以将它们称作谓词。而将它们归属的那些命题可以称为主谓命题。”[11]将这类由“不及物动词”(或称“自动词”)构成的命题归入关系命题,的确是个难题。将一个对象和它自己的运动说成所谓“一元关系”,难以成立。关系至少是二元的,“因为只有在两个事物中间,而且只有在两个被认为各自存在的事物中间,才有所谓关系”[12]。解决这个难题的关键是承认感性概念的存在。一个事物的自我运动,呈现于思维中的是该事物的此一感性概念过渡到彼一感性概念,并构成一个感性概念的序列。在逻辑中再现一个事物的自我运动,体现为两个或多个感性概念的序列、延续或过渡的关系。这种关系就是自动关系。其命题形式可以表示为: x1⟹x2 其中x1代表个体概念x的一种时空状态的感性概念,x2代表它的另一种时空状态的感性概念。“⟹”用来专表自动关系,读作“变化为”。例如: 青年鲁迅变成了老年鲁迅。 上弦月变成了下弦月。 猿进化为人。 苏格拉底成了哲学家。 罗素认识到,“如果把物质抽象出来,那么运动就是一种空间关系,即空间位置的变化。”[11]根据同样的道理,运动也是一种时间关系,即时间延续的关系。所以,当感性概念x1、x2概括为个体概念x的时候,x的自我运动就体现为从x1、x2中抽象出来的时间、空间或状态的变化。其逻辑形式为: x[t1(或k1、z1)⟹t2(或k2、z2)] 其中t、k、z分别代表时间、空间和状态。这个表达式与语言中的主谓句保持了一致。主谓句中的谓语所反映的正是事物在时间、空间或状态上的变化。例如: 抗日战争打了八年。 火车从北京开到广州。 鲁迅老了。 可见,自动词也表达关系。自动关系又称为时空关系。它的两个逻辑式是同义的,可以相互转换。它们的区别只是具体表达与概括表达的不同。 3.类属关系命题 类属关系是概念系统中纵向的属种关系或包含关系。它是抽象与限制所造成的上下级概念间的关系。传统逻辑的性质命题都是这种类属关系命题。其命题形式为: s⊆p (“⊆”读作“包含于”,表示下级概念类属于上级概念。)例如: 花是红的。 鸟是动物。 金属具有导电性。 汉语判断动词“是”除了表示类属关系之外,也有表示的相等关系的,如“一米是三尺”;还有表示相似关系的,如“儿童是祖国的花朵”[13]。 在“xRy”这个关系式中,x与y是关系者项,代表概念,R是关系项,代表概念间关系。在关系命题中,概念和关系都能进行限制。限制导致概念和关系降级,得到更为具体明确的概念和关系。“xRy”经过限制所得到的命题形式是: 〈a〉x〈b〉R〈c〉y。例如: 青年鲁迅慢慢地变成老年鲁迅。 至此,关系逻辑获得了思维中的基本逻辑关系及其命题。为清晰起见,归结如下: 关系命题 总逻辑形式:xRy (x与y有R关系) 限制形式:〈a〉x〈b〉R〈c〉y ①比较关系命题:xBy (x与y有比较关系) 相等关系命题:x=y (相等于) 相同关系命题:x≡y (相同于) 差异关系命题:x>y (大于、强于);或x 包含关系命题:x∈y (整体包含其部分) 相似关系命题:x∽y (相似于) ②陈述关系命题:xVy (x与y有陈述关系) 他动关系命题:x⟹︳y(“⟹︳”读作“作用于”) 自动关系命题:x1⟹x2(“⟹”读作“变化为”) 或x[t1(或k1、z1)⟹t2(或k2、z2)](t、k、z表示时、空、态) ③类属关系命题:s⊆p (“⊆”读作“类属于”或“包含于”) 关系逻辑的基本关系及其命题共为3大类,8种具体的简单关系命题。整个命题系统就在这个基础上建立起来。需要指出的是,关系是关系者之间的相互关系,不是单向的,而是双向的。例如,“x>y”与“y (四)命题结构的“三分法” 现有逻辑将命题结构分为主、谓两部分,采用的是“两分法”[14]。关系逻辑则不同,采用“三分法”[15]。“三分法”是将一个命题分析为两个关系者项和一个关系项三部分。关系命题的3个项简称为命题三要素或关系三要素。关系逻辑的任何命题都由这样3个部分组成。其中的关系项由动词表示。动词在命题中是横挑两端关系者项的结构性部件,也是区分不同关系、不同命题形式的特征性标志。“三分法”突出了动词的地位和作用,使命题内部的结构和关系显得清晰可辨,而且便于对关系三要素分别进行限制。 (五)一切推理都是关系推理 关系逻辑将一切命题纳入了关系命题,自然也将一切推理都纳入关系推理。3类关系命题构成3类关系推理。推理所依据的是概念系统所提供的概念间的关系以及命题间的关系,推理的原则在于关系的保持和传递,不需要预设“存在”、“真假”及其他种种繁琐的规则。 这就是关系逻辑。它以概念结构系统所提供的关系,将一切命题和推理都纳入了关系的命题和推理,可以称之为全关系逻辑。全关系逻辑以全新的面貌独立于逻辑之林。 乔姆斯基把语言看成(数量有限或无限的)一套句子[16]。句法是语法的核心。语言作为表达思维的工具,它的语句必然表达思维中的命题。语句与命题存在表达与被表达的对应关系,关系逻辑由此找到了通往语法的桥梁,自然延伸为关系语法。关系语法由此建立起来。它以关系逻辑为理论基础,根据关系命题及其关系,为语言中的语句提供构造、解释的法则与机制。关系语法主要由基本法则与选择机制两部分组成。 (一)关系语法的基本法则 关系语法的基本法则是构造和解释语句所必须遵循的通用法则。包括语句的构造与构成、语句的分析与评价等方面的规律和规则。 1.一切语句都表达关系命题 关系逻辑确认思维中的一切命题都是关系命题,语言中的一切语句必定表达关系命题,因此都是关系语句。思维中的关系命题分为3个类、8个种,表达命题的语句也应有相应的3个类、8个种的区分。8种关系命题反映思维中的基本关系,语言运用8种关系命题构造语句,因而能够完善地表达思想。在讨论关系命题时所举的汉语部分例句都是陈述句,表明陈述句也有8个种的区分。陈述句与8种关系命题实现了一一对应,没有例外,表明陈述句都表达关系命题。 关系命题只论关系,不论“真假”,各种语气的语句都表达关系命题。除陈述句以外,疑问句、祈使句、感叹句也都表达关系命题。它们除语气不同外,其核心都是关系命题。 (1)疑问句。表达说话人对句中关系持疑问态度。 ① 特指问:这是什么? 特指问“句中包含疑问代(副)词以表示疑问”[17]。例句所问的是对象属于哪一个类,属于类属关系命题。其逻辑形式为:(a⊆n)?(a代表特定的对象,n代表不定的类)。 ② 选择问:他是老师,还是学生? 这是由两个类属关系构成的选言命题。其逻辑形式为:[(a⊆p)∨(a⊆q)]? ③ 是非问:他是学生吗? 这个是非问句要求对其内容作出肯定或否定的回答。它在语言上是一个单句,但在逻辑上是在肯定与否定两个类属关系中选择。其逻辑形式为:[(a⊆p)∨(a⊆﹁ P)]? (2)祈使句。表达说话人的愿望、意志、请求、命令、号召或建议。 例如:你揍他! “揍”是一个他动词,构成他动关系命题。其逻辑形式为:(a⟹︳b)! (3)感叹句。以说话人强烈的感情表达一个判断。 例如:花真美! 例句断定“花”类属于“美”或具有“美”的性质。其逻辑形式为:(a⊆p)! 所有4种语气的语句都毫无例外地表达关系命题,并且都能用关系命题的逻辑形式进行刻画。因此,所有语句都是由关系命题构造而成的语言形式,都是关系语句。 2.语句的构成单位是命题及其要素 语句表达命题,也由命题及其要素所构成。因此,命题及其要素是构成语句的基本单位。根据表达命题的多少,语句可以分为简单语句与复杂语句。简单语句表达一个简单关系命题,表示命题中的概念间关系。它的构成单位是它所表达的命题的关系要素。命题的关系三要素也是语句的关系三要素。汉语中的单句大多表达一个简单关系命题,大多属于简单语句。复杂语句表达两个或多个简单关系命题,表示命题间的关系。它的构成单位是简单关系命题。汉语中的复句都表达两个或多个简单关系命题,都属于复杂语句。无论是简单语句还是复杂语句,它们的构成单位都是关系者项和关系项。 3.语句的关系要素根据限制规律进行限制 在关系命题都中,关系三要素可以进行概念限制与关系限制。命题形式“xRy”经过限制得到“〈a〉x〈b〉R〈c〉y”关系式。限制导致概念和关系降级,使之更为具体明确。在语句中,命题的关系者项一般由名词充当,关系项一般由动词充当。语句中的关系三要素也有相应的名词限制和动词限制。例如: 青年鲁迅慢慢地变成老年鲁迅。 限制是构成命题的逻辑方法,也是构造语句的语法手段。逻辑限制的规律同样适用于语法限制。语句的关系三要素通过限制,使表达更为具体明确。 4.语句以命题及其要素为单位进行分析 简单语句与复杂语句的构成单位不同,分析的取向也不同。 (1)简单语句的与分析。分析简单语句就是分析它的关系三要素及其要素的限制形式。完整的简单语句都包含语句的三要素。例如,“张三打李四”、“张三把李四打了”、“李四被张三打了”等句子都包含了关系三要素,语句就是完整的。名词或动词带有限制成分的语句,如果没有复合多个关系,仍属于简单语句。限制是明确概念与关系的手段。名词限制所得到的仍是概念,动词限制所得到的仍是关系。限制的复杂性没有造成关系的复杂性。 (2)复杂语句的分析。分析复杂语句就是分析出其中所包含的一个个简单关系命题。汉语中的复句都是复杂语句,从复句中分析出的一个个单句就是一个个命题单位。汉语中还有许多单句是复合了两个或多个关系单位的语句,如补语句、连动句、兼语句、双宾句、紧缩句等等。它们都属于复杂语句,都应当按复杂语句来分析,分析出来的语言单位是简单命题所代表的单纯关系。 ① 补语句:花开得鲜艳。 这是一个陈述关系和一个类属关系的结合。其逻辑形式是:(a1⟹a2)∧(a2⊆p),其中,“∧”读作“合取”。表示花从未开状态过渡到开放状态,且花的开放状态具有鲜艳的属性。 ② 连动句:老师走进教室登上讲台。 这是两个自动关系的结合,其逻辑形式为:(a1⟹|a2)∧(a2⟹a3),表示老师两个阶段的连续自我运动。 ③ 使动句:老师命令学生跑步。 这是一个他动关系和一个自动关系的结合, 其逻辑形式为:(a⟹|b)∧(b1⟹b2),表示一事物作用于另一事物,并使另一事物发生自我运动。 ④ 双宾句:他在看电影《红楼梦》。 这个双宾句由一个他动关系和一个类属关系构成,其逻辑形式为:(a⟹|b)∧(b⊆p)。意思是:他在看电影,并且所看电影是《红楼梦》。 ⑤ 紧缩句:种豆得豆。 这类紧缩句由复句紧缩而成,用单句的形式表达复合命题。例句是一个条件句,其逻辑形式是:p←q(反蕴含)。其意为:只有种豆,才能得豆。其他紧缩句都可作类似的分析。 由单句形式充当的复杂语句糅合了几个关系单位,是语言力求简化的结果。对这类语句按单句作成分、结构、层次或生成转换等分析,都是不得要领的。只有以命题关系为单位作出分析,才符合它们本来的结构。 5.评判语句是否合格的标准是命题关系 (1)评判句与非句的标准是命题关系。 传统语法依据“语意”或“结构”是否完整来评判句与非句,都遭遇了失败。因为“语意”和“结构”不是评判句与非句的内在标准。例如,“张三打了”与“张三把李四打了”这两个语言组合构成相同的主谓结构,但是凭语感或直觉,前者语意不完整,后者语意却完整了。那么,语意完整不完整取决于什么?只能取决于命题关系。前者语意不完整,因为没有表达一个完整的命题关系,缺少了一个关系要素;后者语意完整,因为表达了一个命题关系,关系要素齐全。所以,判定一个语言单位是句还是非句的标准是命题关系,包括是否齐备关系三要素。据此,看一个省略句或独词句能否成立,也需要根据语言环境看它是否表达了一个命题关系,能否补齐关系三要素。 (2)评判语句对错的标准是命题关系。 评价一个句子的对错的标准,也不是语法结构,而是命题关系。例如,“鸟是动物”与“动物是鸟”两个类属关系语句的语法结构相同,前者对,后者错;因为前者符合概念间纵向层级关系,后者不符合概念间纵向层级关系。“5大于3”与“3大于5”两个比较关系语句的语法结构相同,前者对,后者错;因为前者符合概念间横向序列关系,后者不符合概念间横向序列关系。 概念结构系统既在纵横两个方向上提供概念间的关系,也在纵横两个方向上为关系提供秩序。人类语言只能根据这个关系和秩序构造语句。符则是,不符则非;合则对,不合则错,概莫能外。 关系语法的基本法则十分有限,却是构造和解释语句所需要共同遵循的法则。作为语言的通用法则,它所确定的是语言中的基础部分或相同部分。 (二)关系语法的选择机制 选择机制是关系语法的变通机制。关系语法不认同语言只有一种模式。它为语言留下了自由的选择手段和广阔的选择空间,从而使语言呈现千差万别、千姿百态的风采。选择机制包括语形符号选择、关系结构选择、限制语序选择、简化手段选择和语助手段选择等几种。 1.语形符号选择 语形符号是指语言的语音形式和词形形式,包括文字符号。它是不同民族、不同地域的社会成员在长期交往过程中按“约定俗成”的原则自然形成的。关系语法无法排斥这种选择。不同民族、不同地域的语形符号千差万别,形成不同语种、不同方言的重要外在特征,也成为语际交流的主要障碍。尽管各种语言的语形符号各有不同,但有一点是共同的,它们必须通过巴甫洛夫的“暂时联系”方式与人脑中的概念结构系统建立起联系,才能标志概念和关系。它们在人脑的概念结构系统中获得对应关系。人们依据这种对应关系运用概念,选择相应的语形符号。这种对应关系也是各种不同的语形符号及其系统可以互译互通的基础。 2.关系结构选择 关系命题的基本形式是 xRy,其对应的语句也是这关系三要素的组合。按照组合规律,关系要素的结构可以有6种组合,即:xRy、xyR、Rxy、Ryx、yRx、yxR。类型语言学家Dryer据统计归类得到的语言类型也有6种:VSO、VOS、SVO、SOV、OVS、OSV,与关系要素组合所见略同。应当指出,因为关系是双向的、成对的,有“x>y”,就必有“y 3.限制语序选择 关系命题的要素有概念限制和关系限制,语句要素也有相应的名词限制与动词限制。这里存在限制语与中心语先后顺序的选择。有的限制语在前,中心语在后;有的限制语在后,中心语在前,富有一定的变化性。这种选择性变化,导致语言呈现更多的结构性差异。 4.简化手段选择 简化是语言发展的一种动力。简化手段主要有省略和归并。 (1)省略。突出的是关系要素省略。关系命题包含关系三要素,要求要素齐全。但是在表达的语句里,依据语言环境可以承前省、蒙后省等等,省去一个或两个要素,形成省略句或独词句。称代也是一种省略手段,使用代词指称某一要素,达到了语言上的简化。有些省略是原创性的。呀呀学语的儿童只说一个“水”字,就表示“我要喝水”的意思。古汉语判断句常常没有判断动词,把“陈涉是阳城人”说成“陈涉,阳城人”。究其原因,可能是代表关系者的概念具有实在性、可感性,而代表关系的概念隐藏在概念之间,具有抽象性、隐秘性,因而导致动词的产生与掌握滞后于名词的产生与掌握。汉语常借名词用作动词来区分关系,如“尿尿”、“漆漆”等等,应当是出于同样的原因。 有些省略比较隐秘,不易察觉。例如,事物运动的逻辑关系是一种时空关系:一个事物运动总是由一个时间过渡到另一个时间,由一个空间过渡到另一个空间。汉语表达,或者只讲时间,或者只讲空间;讲时间、空间,只讲这一端,不讲另一端,体现为一种绝对时空观。像“抗日战争打了八年”、“火车开到广州”等语句应该理解为在逻辑关系上的一种省略。 (2)归并。归并的主要形式是把几个命题关系归入到一个单句里去。上文所说的复杂语句中的补语句、连动句、使动句、双宾句、紧缩句等关系复合的形式就是归并的表现形式。在讨论自动关系命题时,曾提到有一种具体的表达形式可以转换为一种概括的表达形式,例如,“青年鲁迅变成了老年鲁迅”可以转换成“鲁迅老了”。其中,“青年鲁迅”与“老年鲁迅”两个感性概念概括为“鲁迅”这一个体概念;鲁迅从青年演变到老年的漫长过程,概括为一个“老”字,语言大大地简化了。 语言简化总是以牺牲逻辑关系的完整性为代价,容易造成“歧义”和“结构杂糅”的语病,并且使人很难认识语句中的逻辑关系。 5.语助手段选择 逻辑命题中只有关系三要素,十分干净。表现为语句时,还需要添加一些语言辅助性的形式,包括连接、时态、语气及文字中的标点符号等等。这些形式主要起标注性辅助作用,关系语法通称为语助手段。其选择空间较大,也为语言添姿加彩。 (1)连接。主要是指语句关系三要素之间、限制语与中心语之间和语句之间的连接。汉语主要用语序自然连接,也用和、跟、同、与等连词和的、地、得等助词连接,还用把、被、在、于等介词介绍,没有词形变化的连接形式。有的语言主要采用词形变化的形式连接。例如俄语,名词、形容词有性、数、格的变化,动词有人称的变化等等。 (2)时态。表示一定的时间内容,具有逻辑的性质,但是很多语言却用标注性辅助手段来表示。例如,汉语用着、了、过等助词表示;俄语用动词的词形变化表示,有过去时、现在时、将来时,未完成体、完成体等等区分。 (3)语气。语气是语言使用中区分情感态度等色彩的形式。汉语语气有陈述、疑问、祈使、感叹四种,使用的语句也可分为相应的4种类型,并用啊、吗、呢、吧等语气词来表示。古代汉语书面语不加标点符号,现代汉语书面语借鉴外语加注标点符号,且十分适用。 综上所述,选择机制为语言提供可选择的手段。它形成语言中的变化部分或不同部分,导致语句在语形、结构和语助上的巨大差异。从中,可以分辨出逻辑部分的差异和纯语言部分的差异。从一个语句中区分逻辑部分和纯语言部分具有重要意义。如果将一个语句的纯语言部分加以剥离,剩下的就是逻辑部分。它使人们更清晰地认识到语句的本质:语句是逻辑命题的表达,其核心是逻辑部分,纯语言部分起辅助性作用。根据选择机制,可以澄清语言学理论中的一些模糊认识。例如,一种理论认为可以通过对某种或某些语言的语法结构分析来获得人类语言的共性或建立普遍语法,其实就是一种似是而非的流行理论。关系语法的选择机制表明,包括关系结构、限制语序、简化手段、语助手段等选择的多种可能性正是造成人类语言结构多样性的原因。因此可以断定,上述流行理论不可能取得预期的结果。 这就是关系语法。它在汉语的国度里产生,但不是来源于对汉语的描写、统计和归纳,而是来源于思维运动所构建的逻辑关系,是关系逻辑的自然产物。它依据关系逻辑的原理,以概念结构系统所提供的关系与秩序来构造、解释语句。它确定语言的共同基础,也容许语言千变万化、异彩纷呈。语言的无穷奥秘由此豁然洞开。一旦将它附加于汉语之上,它就以最简约的法则和机制自然地适用于汉语句的解读与刻画。经过语言实例的初步解读与验证,关系语法应当切中了语言的肯綮。 至此,关系语法与关系逻辑实现了自然对接与贯通。它们相互支撑,互为验证。 [1] [美]乔姆斯基.句法理论的若干问题[M].北京:中国社会科学出版社,1986:56. [2]江天骥.西方逻辑史研究[M].北京:人民出版社,1984:297. [3]王春华.思维的演算[M].北京:人民出版社,2012. [4]王春华.概念的结构[J].学术论坛,2006(1). [5] [前苏联].巴甫洛夫选集[M].北京:科学出版社,1955:177. [6]王春华.语词与概念的联系[J].现代语文,2007(24). [7]逻辑词典编委会.逻辑词典[M].长春:吉林人民出版社,1983:91. [8]王春华.归纳——命题的综合[J].衡阳师范学院学报,2010(5). [9]《普通逻辑》编写组.普通逻辑[M].上海:上海人民出版社,1998:132. [10]王春华.概念的限制[J].衡阳师范学院学报,2015(2). [11][英]罗素.我的哲学的发展[M].北京:商务印书馆,1988:38,240,287,130-131,38. [12] [英]洛克:人类理解论[M].北京:商务印书馆,1997:294. [13]王春华.“是”的逻辑新解[J].衡阳师范学院学报,2011(5). [14][英]吉奇.主词和谓词[M]//[美]A·P·马蒂尼奇.语言哲学.北京:商务印书馆,1998:363. [15]王春华.命题的结构[J].现代语文,2008(21). [16][美]乔姆斯基.句法结构[M].北京:中国科学出版社,1979:1. [17]华邵.现代俄语语法新编(下册)[M].北京:商务印书馆,1979:4. On Relational Grammar Jointed to Relational Logic WANG Chun-hua (College of Chinese Language and Literature, Hengyang Normal University, Hengyang Hunan 421002, China) The relational logic, based on the logical relations formed in thinking, put all the propositions and reasoning into the relational thesis and reasoning. The relational grammar, based on the principles of the relational logic, provides constructs, explanations of rules and mechanisms for the sentences of the language with relational propositions and relations. Among them, 5 basic rules clear the common parts of the language and 5 selection mechanisms clear the different parts of the language, which quite naturally applies to the interpretation and depiction of the sentences in Chinese language. relational grammar; relational logic; joint; basic rules; selection mechanism 2016-04-15 王春华(1950—),男,湖南祁阳人,教授,从事逻辑学教学和研究。 H14 A 1673-0313(2016)04-0108-08二、关系语法要点