语文课堂教学应有个性

徐承芸

当前,小学语文教师上公开课前,大多习惯于上网搜索海量资料,再进行二次加工。要么一个教学内容,使用了几个相近的教学环节,累赘;要么一个问题半吊子,前面有问后面无答,无效。

笔者认为,造成这种现象的根源在于,教师没有意识到语文教学如同一个活生生的人,应该有独特的个性。没有个性的人,大家因为无法了解他的内心而感到陌生;没有个性的课,听者也将会因为无法触碰执教者的思考和灵魂而没有实效。

设计一堂有个性的课,小学语文教师可从以下几方面进行尝试。

一、目标求个性,教学可以异彩纷呈

当前,不少小学语文教师备课时设定的教学目标是从教学参考书上抄写的点点、条条,其实并不是自己真正的教学目标。用生活中的事情打个比喻,供全国广大小学语文教师使用的《教学参考书》犹如一个大菜场,里面包罗万象,由于它的受众面大,所以编者必须提供相对全面的资料,教学者如同一位家庭主妇,上课前的备课如同去菜场买菜、备料,既然没有哪位糊涂的家庭主妇会从菜场的第一个摊位买到最后一个摊位,我们的教师怎能不加思考、不加选择地将教学参考书上的教学目标一股脑儿抄下呢?

如果目标的拟定没有经过个性的思考,那么教学要实现教学目标自然成了一句空话。

拟定教学目标,教师需要观照几个基本要素,如:年段目标、单元目标、学生的基本情况以及教师解读教材后想达成的教学目标。在这几个要素中,年段目标、单元目标是比较统一的,但学生的基本情况和教师解读教材后想达成的教学目标则是个性化的,因此,拟定教学目标环节即是将统一的教学要求与个性化思考相结合的过程。

以义务教育课程标准实验教科书人教版小学语文三年级上册《盘古开天地》为例。

这是教师用书上《盘古开天地》的教学目标:

1.认识10个生字,会写14个生字。正确读写“宇宙、黑暗”等词语。

2.有感情地朗读课文,能用自己的话复述课文。

3.读懂课文,体会盘古的献身精神,培养想象力,积累课文中优美的词句。

一位教师修改后的个性化的教学目标显得更为具体、明确:

1.认识10个生字,会写14个生字,重点写好“降、阔、滋、润”等字。

2.比较推敲“抡”“猛劈”“顶”“蹬”等词语,背诵第2自然段最后一个句子,体会关键词句在表达上的作用。

3.能有感情地朗读第4自然段,并能合理想象,补写一两句。

4.能讲述故事主要内容,感受盘古的献身精神,对中国古代神话发生兴趣。

对比一看,不难发现,这位教师在拟定教学目标时,将普适性的教学目标进行了合理的丰富,如明确了教师重点指导写的字,明确了重点学习的段落为第2自然段和第4自然段,这两个自然段的学习又各有侧重点,第2自然段重点在于通过帮助学生理解写盘古开天地的几个动词,从而感受盘古开天地的英雄气概,并背诵积累最后一个句子,第 4自然段重点在于通过朗读感受盘古的献身精神,并辅以写话练习,培养学生的想象能力和运用语言文字的能力。

有个性的教学目标是为自己的学生量身定做的,因此更有“目标性”。它是教师实现课堂有效教学的前提与保证,是教师进行课堂教学的抓手与立足点。有了切实可行的教学目标,教学过程才能逐一落实。

二、过程思目标,教学不妨“瞻前顾后”

解读教材,教师对教材要有真知灼见,能够于平凡中见新奇,发人之所未发,见人之所未见。这样,他的教学过程就如同一首诗、一幅画、一段旋律、一项发明,是独一无二的创造,学生听这样的课就像是在独享一道风景。

教学过程要有目标性,教师需要有前后瞻顾的意识,将解读教材的思考一以贯之地在教学中逐步推进。

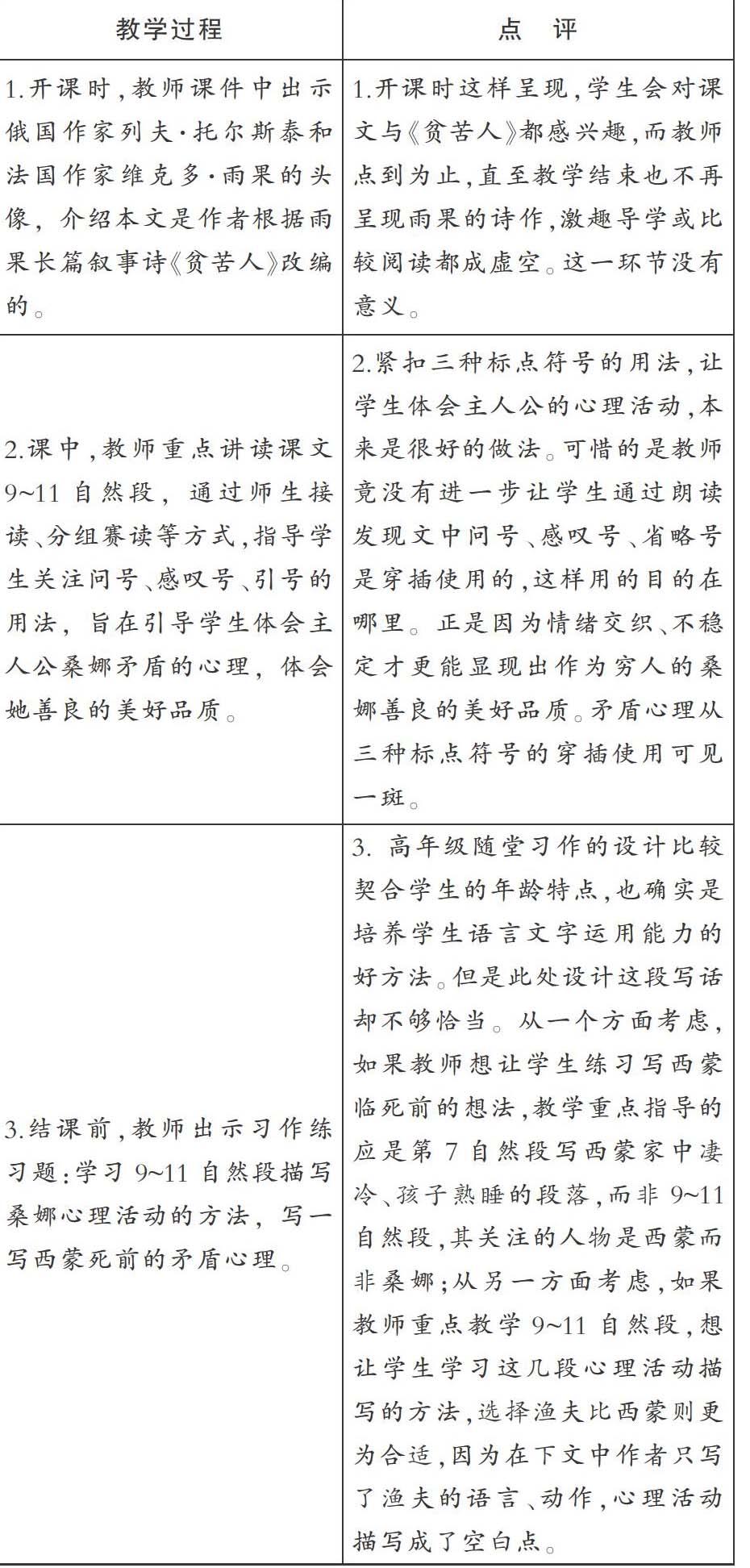

有的教师教学目标与教学过程两张皮,主要原因是教学过程并不是根据这堂课的教学目标对应设计的。教学过程没有个性,没有将突破教学重难点以及逐一完成教学目标作为教学的主线,教学过程的有效性就无从谈起。例如,一位教师在教学人教版六年级上册列夫·托尔斯泰《穷人》一课时就出现了几次目标不明确、教学过程环节不连贯的现象,如下表。

三、延展有新意,教学应该余味无穷

语文作为一门工具性学科,“得法于课内,得益于课外”。课堂教学的个性还表现在教师由课内向课外的引导有新意,贴切适当,有思考力,着眼培养学生的思维能力。如今,已有不少小学语文教师开始关注这一点,下课不意味着教学内容的终止,也许学习才刚刚开始,因为教师的教学即是为学生点燃探究的火焰,播下思考的种子。

一位教师在教学五年级下册《冬阳·童年·骆驼队》后说道:本文节选自林海音的自传体小说《城南旧事》,这篇文章的课题是编辑给文章取的,如果你是一位编辑,你会为这篇文章取什么题目?比一比,说说这个题目有什么特点?阅读第一组、第二组课文,试着用这种风格给其他课文改改题目。

一位教师在教学六年级上册沈石溪的动物小说《最后一头战象》结课时引导学生读课文的结尾:“土坑约有三米深,嘎羧卧在坑底,侧着脸,鼻子盘在腿弯,一只眼睛睁得老大,凝望着天空。它死了。它没有到祖宗留下的象冢。它和曾经并肩战斗的同伴们躺在了一起。” 教师引用作者沈石溪的话,他说:“十五年的创作实践,我有一个深切的体会:动物小说之所以比其他类型的小说更有吸引力,是因为这个题材最容易刺破人类文化的外壳、礼仪的粉饰、道德的束缚和文明社会种种虚伪的表象,可以毫无遮掩地直接表现丑陋与美丽融于一体的原生态的生命。”教师提出一个问题:我们中国人常常期望完美的死是回归祖籍本土,逝者安详,双目紧闭,但作者为什么一边在文中赞扬战象嘎羧的英雄情怀,一边在结尾设计嘎羧这样一种超乎寻常的死法,你怎么理解?可谓一石激起千层浪,原本对课文内容熟知的学生陷入了沉思,下课了,教师没有给出标准答案,但学生们的思考已经出发。

语文教师与其东施效颦,不得要领,不如从备课、上课入手,用心于教学的全过程,使自己的课堂呈现出个性的火花,成就一个务实的课堂、一个有效的课堂、一个灵动的课堂。那份充满个性的美好,将使课堂中师生的内心洋溢着一种快乐、一种新奇、一种喜悦。

(作者单位:江西省教育厅教学教材研究室)

责任编辑 敖小英

E-mail:545126112@qq.com