“双重角色”的弱化:日常工作中的村干部研究

——以湖北省L镇的调查为例

王惠林,洪明

(华中科技大学马克思主义学院,湖北 武汉 430074)

·中部崛起与湖北发展·省情调研

“双重角色”的弱化:日常工作中的村干部研究

——以湖北省L镇的调查为例

王惠林,洪明

(华中科技大学马克思主义学院,湖北 武汉 430074)

通过对湖北省L镇219个村干部的问卷与座谈,解释了村干部的双重角色的含义。结合村干部完成政务与村务的日常工作,对双重身份扮演的实然情况进行了分析。由此得出,村级经济资源缺失、组织权威旁落、村级组织正式动员能力弱化、干群关系不融洽等因素导致村干部无力充当国家与村民之间的连接者,形成“双弱”的角色状态。“双重角色”的弱化,直接导致村干部试图谋取私利,成为“渔利者”,这一角色变异应引起重视。

村干部;双重角色;弱化

根据《中华人民共和国村民委员会组织法》[参见2010年修订版《中华人民共和国村民委员会组织法》第二、四、五、六、七、八条的规定。]的规定,村干部的日常工作可分为政务与村务两大块。政务主要包括法律规定公民应尽义务、党和国家有关路线、方针政策的贯彻落实以及由乡政府决定的经济管理、公共工程、公益事业等事务。村务是涉及村民利益的工作,包括本村范围内的公共事务和公益事业,经济和社会规划、社会公共秩序、社区文化教育等。就此而言,村干部充当着国家代理人与村庄当家人的“双重角色”。[1](p32-37)

然而,应然的分析不能解释复杂的现实境况,特别是在当前取消农业税的历史背景下,他们到底扮演着什么样的角色,是否真正做到了角色归位呢?这仍然是一个有待实证研究的问题。本文以湖北省L镇56个行政村的调查为例,试图从日常工作的角度来分析村干部的角色,重点探讨村干部的行动逻辑,剖析他们行为背后的动因,这样既有助于我们准确把握村庄治理的现状,也可为国家相关政策的制定提供参考。

一、村干部“双重角色”的扮演

对L镇工作人员、村干部和村民的访谈后发现,村干部的日常工作围绕着村庄生活的各方面展开,大到各项方针政策的贯彻落实,小到邻里纠纷、婆媳吵架的调解。

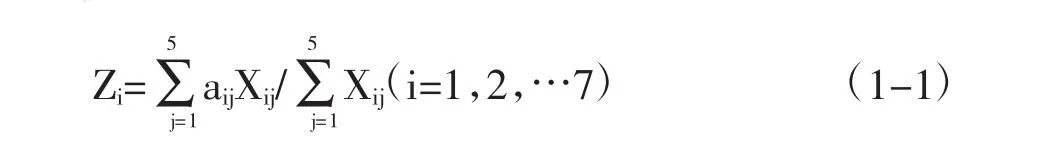

村干部如何对待各项工作呢?本文采用数学加权的计算方法,将L镇村干部对主要日常工作的重视程度进行统计,调查样本共219份,结果如表1所示。设各类工作重要程度的问卷份数为Xj(其中,j=1,2,3,4,5),根据重要程度,权重aj分为五等,即a1=0.9,a2=0.7,a3=0.5,a4=0.3,a5=0.1。则各项工作的重要程度Zj(加权平均值)如式(1-1)所示:

表1的结果显示,处理上级政府安排的工作受到村干部最大程度的重视,特别是参加会议以及接待上级领导,其次是执行计划生育任务和收缴各种税费。在管理村庄事务方面,村干部最重视发展村庄经济与带领村民致富。

表1 村干部职务行为的重要程度分析

对表1的数据作进一步的加权处理:

首先,对村干部的日常行为作分类处理,职务行为1为村干部完成政府任务的工作,包括表1中的A、B和C;职务行为2是村干部进行村庄管理的行动,包括表1中的D、E、F和G。

其次,对数据再次加权,工作重要程度大于等于0.7的被列为重要工作,需要付出100%的努力,介于0.5-0.7之间的是次重要工作,需要付出60%的努力。

设村干部的日常工作努力程度为WK(其中,K= 1,2,),其中政务为工作为W1,村务为W2,具体工作努力程度为Lki(i∈N),工作重要程度是Zi,村干部的努力程度权重为bn(n=1,2),其中,b1=1,b2=0.6。各个参数如式(1-2)和(1-3)所示。

表2 村干部各类职务行为所占比例

从上述图表可以看出:日常工作中,村干部执行政务行为的比例占到52.8%,而村干部为管理村庄所耗费的精力,为47.2%。由访谈得知,计划生育、税费收缴、参加会议、农村宅基地的管理等,都是国家需要村干部在农村贯彻、落实的工作,村干部也都全力、及时地完成。另一方面,根据当前农村发展形势的需要,发展村庄经济、带领村民致富、建设村庄基础设施等成了他们工作的重点。

二、村干部履行“双重角色”的具体工作

在对L镇村干部的各项日常工作进行数据统计的基础上,下文将联系村干部履行参加会议、接待上级领导、执行计划生育、收缴税费等政务,以及发展村庄经济、带领村民致富、建设村庄基础设施、维护村庄组织等村务工作的实际行为,深入分析村干部的职能情况。

1.参加会议、接待上级领导。

根据表1统计数据可知,在实际的日常工作中,参加县、乡的各类会议,迎接各级政府的视察构成了村干部最为重视的工作内容。

(1)参加会议。

对杨村、李村、鲁村、西村的村干部访谈后估算,主要村干部平均每年参加县、乡级会议为45次左右,大约每两周一次。从会议的安排来看,年初的任务分派和年中、年末的总结汇报是必不可少的,还有一些与特定月份的专题工作有关。鲁村主任说:“我经常到县或乡镇开会,一般一个月两次左右,平常我们村的几个都一起骑摩托车去,遇到刮风下雨下雪,又赶不上汽车时,只好叫车子去,这一去一来的油钱都是自己掏腰包,有时开一天的会,午饭和晚餐都得我们自己解决。”除了参加各级会议外,村里的主要干部也会时常碰个头,就各项工作的展开进行商议。

(2)接待领导。

李村的会计道出了接待各级领导的奥秘:“对于一部分综合实力强的村庄,接待好领导意味着更多的专项资金;而另一些资源匮乏的村庄更应让上级高兴,你想,如果连领导都不来了,这个村庄就很难有指望了。”

在接待的对象上,主要是县、乡的水利、交通、教育、土地、计生等部门,有时市一级的农业、科技、水利部门也会下乡。从时间的分布来看,年初和年终的下乡是例行的。而春暖花开时节,上级下村庄的“指导工作”就更为频繁。罗村是典型的“空壳村”,村书记说:“村里就像家务人家一样,来客人了要招待。上级要求零开支,这实际上是不可能的”。

2.计划生育工作。

计划生育工作处于“一票否决”的地位,超生一个意味着评先资格的取消。镇里召开计划生育专题会议,不仅妇联主任参加,村书记、村主任、村会计也一一到场,足见村委会在此任务上的压力及对其的重视程度。

随着社会保障体系的不断完善,人们的生育观念已发生转变,近十年来,计划生育工作的难度逐步降低[2](p61-77)。L镇各行政村的公共墙上,依稀可见“少生优生幸福一生”“实行计划生育是公民的权利和义务”的宣传标语。但超生现象却无法根除。西村书记苦恼地说:“村民的保密工作做得很严,一般怀孕前三个月在家种田养胎,接着就寄住到亲戚家里,等到临盆的时候抱个娃娃回来,让我们措手不及。还有在外打工的夫妻俩,过个两年直接抱个孩子回来上户口,说是要罚款,但2万元罚款对于很多家庭来说已经不算什么了,值!这可苦了我们,一年到头白忙活了”。

3.税费收缴。

当前,税费收取集中于水稻保险、农村合作医疗、房屋财产险等保险性费用。L镇村民,水稻保险每年每亩上交30元,农保每年每人60元,房屋财产险每年每个家庭30元。按理说,对这些惠农保险,村民当会积极投保,然而事实远非如此。“农村的合作医疗保险,每个人应缴纳六十元,但是有些村民不愿意交,为了完成乡镇的指标,村委会不得不垫上。熟人熟事的,要得太厉害怕关系闹僵,以后不好开展工作。”“保险应该是自愿的,可是乡镇要拿这个算我们的百分比,到年底算绩效奖金”,很多村干部如是说。

4.发展村庄经济,带领村民致富。

2014年,L镇农民人均年收入为4640元,处于温饱有余而富裕不足的发展阶段。“发展经济、共同致富”成了村干部与村民的共识。

土地流转与发展农业专业合作社是各村较时兴的两种致富途径。例如,2013年,L镇武湖村的村干部在与村民协商后,决定对本村的土地实行平整,然后流转给种粮大户。依照土质,农户取得每年350-500元的流转费用。武湖村主任表示:“先前农民一年种养两季水稻,除去生产资料,亩产纯收入大概为1000元。这还是在风调雨顺的情况下。现在农民将土地流转,平均一年400元的流转费,加上打工的收入,半个月就能挣回全年的种植收入,还不用担心旱涝灾害。”

5.村庄基础设施建设。

村庄基础设施是农村经济、社会、文化发展及农民生活必不可少的基础性条件,包括村庄道路、乡村环境、公共卫生等投入大,回报周期长,经济效益小的公共设施。

在L镇,一到干旱季节,各家农户提着小型潜水泵灌溉自家田地,更有一些老人端着脸盆往自家田里浇水。

面对此种情形,绝大部分村干部认为是因为村民的自私自利。如杨村会计就说:“现在农民的思想就像一个碗一样,在碗内的是‘我的’‘家庭的’,在碗外的就是‘别人的’‘事不关己’的。去年夏天,为了抗旱,我们几个去外面集资了一万元买水,安排村民们照看水渠,他们还像不情愿似的。农民素质差得很,没有丁点儿集体观念。”“农民们都把生活垃圾倒入池塘,组织大家清理一下,除非肯给工钱,否则没人肯动。”周村书记也抱怨道。

6.村级组织建设。

在L镇各村,党支部的核心领导地位受到村民的普遍认可。村党支书与村主任因“领导权”、“自治权”而发生的冲突很少见。2009年,首次采用由村民海选与党员投票相结合的方式,选举党支书,以增强其民意基础。

问卷调查的统计结果显示,就民主生活会的召开频率而言,三次及以上的村庄达到92.2%。建党节的民主生活会是硬性规定,其他时间由各村根据需要决定。从会议商讨的内容来看,接待领导的考察、土地流转、土地承包是最多的,而执行计划生育任务、收取税费紧随其后。这一分析验证了表1中对村干部履行职能状况的统计结果。

通过上述分析,我们发现,村干部在职能上依然充当国家代理人、村庄当家人的“双重角色”。[1]参加会议、收取税费、计划生育等,是国家需要村干部在农村贯彻、落实的工作。不过,与免税前相比,村干部代理的事情很少再与村民直接起冲突了。而发展集体经济、兴办公共事业、带领村民致富等村务工作也逐渐得到村干部的重视。与传统的政策宣传员、种田能手、村务组织者相比,村民对村干部的角色有更高的期许,不仅要求他们具备踏实肯干、勇于奉献的工作作风,还希望他们能够充当农民增收

的策划者、市场形势的预测者和信息技术的传递者。

三、现实境况:弱代理人、弱当家人

角色是与人们的社会地位、身份相一致的一整套权利、义务的规范与行为模式,是人们对具有特定身份的人的行为期望,它构成社会群体或组织的基础。当前,村干部职能向村庄的逐渐转向、干群关系的缓和,这些都是可喜的变化。然而,新形势下的新情况、新问题,也给村干部的“双重角色”造成困扰。他们呈现出怎样的角色状态呢?

首先,取消农业税后,村级组织经济资源的普遍匮乏,让村干部“无力”当家。农业税的取消是一把“双刃剑”,它在促进农村社会稳定的同时,也导致村级组织因“经济空白”而运转困难。由此,村级组织权威失落,村干部权力收缩,村庄治理陷入困境。通过访谈得知,一方面,免除农业税直接导致村里财源枯竭,兴办公共事业缺少资金,而“一事一议”的集资制度,难以在村里真正施行。

如2012年,L镇新建村计划把村西头的几个荒废池塘连片平整、挖掘,以饲养名贵鱼种。项目报批后,乡镇领导进行视察,肯定了这个致富想法,并答应给予四万元的专项资金支持。2013年底,项目完工,有关部门却迟迟不肯验收,只批准了两万元。“你知道,现在从村民手里收钱,有多困难吗?有钱的不愿意交,家里困难的就更不用说。这次好不容易在村里集资到三万,但是政府说话不算话,搞个致富项目还欠下两万元的债务,这不是瞎折腾吗?以后这种事情我们都不敢再干,资金不到位我就不做”。另一方面,村干部们普遍对报酬不满,认为与他们日常完成的工作量相比,他们的工资太低,严重影响其积极性。另外,一些干部也抱怨,工资发放的不及时、上级的变向克扣、年终绩效考评等因素导致他们实际拿到手的工资远远低于国家规定。

其次,村级组织正式动员能力的弱化。所谓正式动员是指依靠国家法律、政策、规范等正式权力和权威进行动员,其权威来源于国家的权力和支持,代表着国家的利益和要求。20世纪80年代初的联产责任承包制改革及人民公社体制的解体,使得国家权力逐渐撤退。2006年,取消农业税等相关政策的出台,国家力量进一步退出村庄。缺乏国家力量支持的村级组织丧失了以前对村民的支配能力和动员能力。以至于L镇李村书记因执行计划生育任务与村民发生纠纷,被打送进医院,乡镇也只是好言相劝,以息事宁人。由此,绝大多数村干部选择多一事不如少一事,消极作为,既不积极行政,也不努力维护村民利益,而是扮演“弱代理人、弱当家人”的“双弱”角色。

第三,是干群矛盾问题。如今村干部与村民的关系较之前的紧张状态有所缓解,但远未达到融洽的程度。许多村干部认为他们的工作压力,主要来自村民。收取税费、执行计划生育、发展村庄经济、建设村级组织等工作中所面临的困境也是由于村民的不支持、不配合所致。L镇西村干部面对超生现象,只能忍气吞声。村庄的民主生活会难以履行职能。“召开民主生活会给村里造成了不小的负担,我们村共56个村民代表,每次开会都要吃饭,每人一盒烟,要一千左右的开销呀!”一些村干部无奈地表示,现在的村民较难“伺候”,一方面他们都赞成修路、装路灯、挖水渠等公共服务工程,但他们希望能不向他们集资就把事情办成;另一方面,村民获取信息的渠道逐渐多样化,对国家政策的了解比较透彻,如免税前的搭车收费已经不可能。

最后,上级政府对村庄选举的干预也妨碍了村干部角色的归位。民主化向乡村的推进使得乡镇无法直接委派村干部。而变向的宣传造势和任期中途对“不称职”干部的撤换成为了培养“听话”干部的主要方式。2010年10月,L镇就以不称职为由,撤换掉胡村、虎豹村、梅村的三位书记,代之以与乡镇经常走动的三位村民。丁村的党员代表说:“召开选举大会之前,乡镇的选举办会给我们一个名单,让我们选哪个当村书记,我们就得照选不误,否则连党员的帽子都会被摘掉。”村民们普遍表示,村干部人选早已内定,选举只是走个形式,乡镇支持的候选人极少没有被选上的。

村级经济资源的缺失、组织权威的旁落、正式动员能力的弱化以及干群关系的不融洽导致村干部在国家代理人与村庄当家人的“双重角色”间,不知如何行事,陷入巧妇难为无米之炊的窘境;[3](p271-307)与此同时,为了适应身处国家与农民夹缝之中的两难困境,村干部会转而采取两头应付的态度,既不能真正履行代理人角色,又难尽到当家人的职责,在两者都不得罪的前提下,充当“弱代理人”“弱当家人”的“双弱角色”。

四、“双重角色”弱化的后果

取消农业税后,国家不再向农民收取税费,而且向农村转移大量资源。转移资源的办法有两种:一是粮食补贴、种子补贴、综合补贴等资金直补到户,一卡通;二是通过条条自上而下转移,以项目制的形式建设农村公共品。项目制由乡村申报,部门审批。村干部必须要有关系,善于跑项目,才可以获得上级转移资源进村。[4](p100-101)在自上而下通过条条转移资源的过程中,逐渐形成一个新的乡村利益共同体。在这个共同体中,村干部在庇护—附庸利益网络的笼罩下,表现出强烈的自我利益化倾向。

2010年,国家修建一条从武汉到麻城的高速公路,途经L镇的肖村,村民因为农田被压占,获得每亩9000元的补偿款。一些熟悉国家补偿标准的村民认为自己的权益被侵犯,要求乡镇补齐差额,镇政府拒不理会。肖村村民上访到市政府,经查,是乡镇与村委会以土地管理费的名义,均分了其余每亩4000元的补偿款。

还有一些村干部利用村务不够公开、村财乡管的行政特点,侵吞村民的集资款。如,杨村村民就对抗旱集资的款项使用心存疑虑,“谁知道是多少钱,他们不可能把集资到的钱都交到村里,贪污了不少”。村干部对此表示,自己在外辛辛苦苦集资回来的钱,挪用一点儿也很正常。

总之,村干部在“双弱”角色状态下呈现的“渔利人”特征在村民中造成很大的反响,是导致当前干群冲突的主要因素。

五、结语

长久以来,村干部的角色研究一直受到学界的关注。他们或从“国家—社会”的关系视角,将其行为特征概括为“国家经纪人”[5](p107-110)“弱监护人”[6](p53-60)“边际人”[7](p78-85),或从“过程—事件”的微观视角,探讨突出事件中的村干部行动逻辑,而少有学者对日常工作中村干部角色的考察。

本文的研究表明,20世纪80年代以来,国家权力从乡村的逐渐撤退,导致村级组织正式动员能力的弱化;取消农业税后,村级组织出现经济资源的普遍匮乏,让村干部“无力”当家;干群关系的矛盾问题以及上级政府对村庄选举地变向干预等,都造成村干部偏离国家代理人与村庄当家人的双重身份,呈现出“双弱”的角色状态。村干部在向上诉苦、向下叫屈的幌子下,隐匿个人意图,利用一切可能的机会充当“渔利人”。

这意味着20世纪50年代已完成的“政权下乡”重新成为一个问题。本应为政府和农民所依赖的村干部却反而成为双方既不能有效依赖,又不能有效约束的自在性力量。如果任其角色变异的发展,后果可想而知。

[1]徐勇.村民自治的成长:行政放权与社会发育——1990年代以来中国村民自治发展困境的反思[J].开放导刊,2004,6,(117).

[2]James Kung,YongshunCai,XiulinSun.Rural Cadres and Governance in China:Incentive,InstitutionandAccountability[J].theChinaJournal, 2009,62.

[3]XueguangZhou,the Road to Collective Debt in Rural China:Bureaucracies,Social Institutions, and Public Goods Provision[J],modern china,2012,38,(3).

[4]贺雪峰.新乡土中国[M].北京大学出版社, 2014.

[5]陈永刚.村干部角色偏离及其矫正[J].理论探索,2010,2,(182).

[6]申静,陈静.村庄的“弱监护人”:对村干部角色的大众视角分析——以鲁南地区农村实地调查为例[J].中国农村观察,2001.

[7]吴毅.双重边缘化:村干部角色与行为的类型学分析[J].管理世界,2002,(11).

责任编辑 周刚

F320.2

A

1003-8477(2016)01-0069-05

王惠林(1989—),女,华中科技大学马克思主义学院博士研究生。洪明(1955—),女,华中科技大学马克思主义学院教授,博士生导师。

2015-2016年度华中科技大学自主创新基金(0118408035)。