道德认同视野中人生自我价值实现探析

王晓丽,李晨曦

(华南理工大学马克思主义学院,广东 广州 510641)

道德认同视野中人生自我价值实现探析

王晓丽,李晨曦

(华南理工大学马克思主义学院,广东 广州 510641)

当道德居于自我认同的核心时,“做一个有道德的人”成为人生追求的目标,有道德成为做人的基本原则,道德认同生成。在道德认同的作用下,人生自我价值实现系统的目标、评价标准和价值活动都不会违背道德原则。道德认同引导下的人生自我价值实现过程是一个物质需要和精神需要共同满足的过程。

道德认同;人生自我价值实现;自我概念;评价标准

现代社会中,人们强调人生自我价值中的物质价值,弱化了精神价值,物质至上主义严重影响了人生自我价值的合理实现。道德认同视野中,人生自我价值的实现是一个强调物质价值和精神价值和谐实现的过程。

一、人生的自我价值实现系统

人生自我价值可以从内涵和过程两个方面进行界定。人就其本质而言,既是物质的存在也是精神的存在,有物质需要也有精神需要,因而人既具有物质价值也具有精神价值。所以,从内容来说人生自我价值是物质价值和精神价值的统一。从过程论的角度来看,人生价值的自我实现体现为“我”依据价值目标对“我”的个人活动做出肯定的评价,即“我”的活动满足了“我”的需要。[1](p155)这个过程蕴含三个要素:个人活动、价值目标(个人需要)和价值评价(满足程度),且这三个要素构成自我价值实现系统。其中,个人活动是自我价值实现的载体,价值目标是自我价值实现的指向,价值评价是联结个人活动和价值目标的中介。

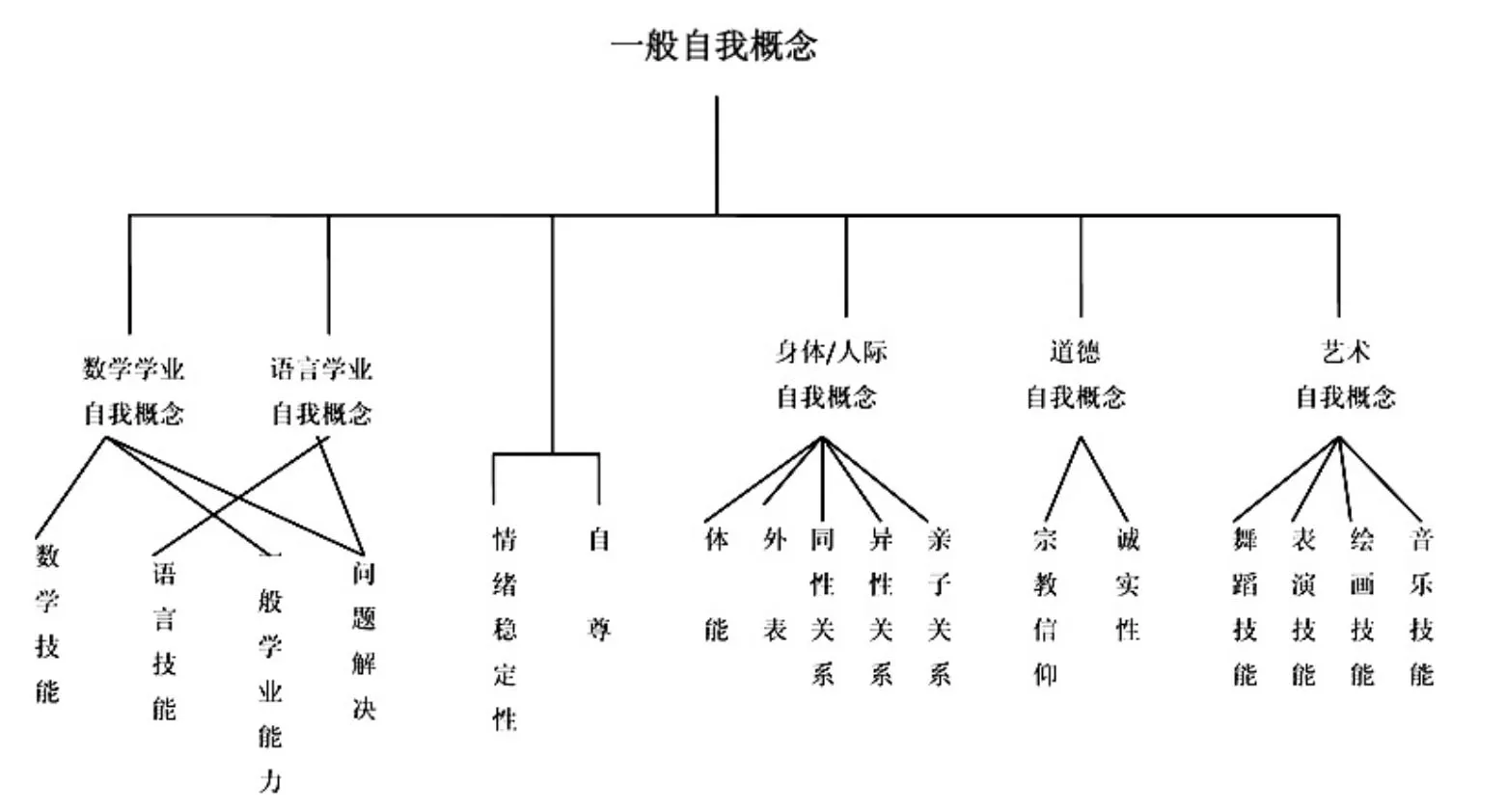

理论上的人生自我价值实现系统在日常生活中,由于个体人生需要的不同会表现出多种样态。个体究竟做出何种人生自我价值选择模式一方面是由个体对自身的定位而决定的。个体对自身的定位是建立在自我概念的基础上的,“自我概念(Self -concept)是个人对自己所有方面的觉知,它是一个多维度、多层次的有组织的结构,具有评价性且可以与他人区别开来。”[2](p72)自我概念实质上就是自我的反思性理解,是一种反思性自我。从形式上而言,自我概念可划分为认知自我、理想自我和他观自我三个维度。[3](p38)从内容上而言,Vispoel建构了包括数学学业自我概念、语言学业自我概念、身体/人际自我概念、道德自我概念、艺术自我概念、情绪稳定性和自尊等的自我概念体系(图1-1)。[4](p153)从图表中可以了解到,首先,自我概念包括多个维度,每个维度又分为认知、理想和他观三个层次,真实的自我概念是一个多维度、多层次、复杂的体系,而

且这个体系会随时间的发展而不断变化。其次,各个维度、层次结合的方式不同会形成不同的自我概念模式,同时对各维度、各层次的不同理解也影响自我概念模式,自我概念模式也会随着时间的推移不断改变。第三,自我概念的各个维度和层次不是平等、孤立存在的,而是相互影响、相互作用的有机体系。依据个体具体情况,各个维度、层次在自我概念体系中的重要性并不相同,居于核心的自我维度体现着个体的人生价值追求,并会影响其他的维度,形成具体的自我概念形式。切社会关系的总和。”[5](p56)因为人不是孤立的抽象物,所以个人在进行自我评价时,不可能脱离他人、社会的影响,社会评价是个人评价实现的基础。当我们在人生自我价值实现系统中引入社会价值评价时,人生自我价值实现系统的结构发生了变化。在新的自我价值实现系统中,个人活动作为自我价值实现载体和价值目标作为自我价值实现指向的地位未发生改变;但价值评价由个人评价发展为个人评价和社会评价的统一。社会评价作为社会环境的个体化,把社会文化、家庭环境和学校教育的影

图1-1 Vispoel扩展的自找概念多维度层次理论模型

社会环境是影响人生自我价值模式选择的另外一个因素。认同理论认为,“我”是一个根植于社会的概念,强调认同的社会属性,回避将自我视为独立于或前在于社会的观点。对于社会环境,学者们基本上都是从社会文化、学校教育和家庭三个方面进行研究。其中社会文化最为复杂,任何有形、无形的社会要素都可以称为社会文化,它们共同作用于个体人生自我价值选择行为。在社会文化的各要素中,社会问题和政治要素对个体的影响最大。学校教育是直接进行人生价值相关理论教育的地方,直接教授人们相关的理论。家庭因素主要包括家庭氛围、家教方式、父母的品行、长辈的生活态度等隐形的人生自我价值影响因素。另外,现代社会传媒对个体人生自我价值选择也起到重要的影响作用,它作为一把“双刃剑”对社会文化、家庭环境、学校教育的影响起到推动或阻碍的作用。

那么社会环境的影响是通过什么渠道进入人生自我价值实现系统的呢?我们知道,“人的本质不是单个人所固有的抽象物,在其现实性上,它是一响引入到人生自我价值实现系统中来。

二、道德认同的概念及体系

道德认同研究始于20世纪80年代初的西方,20世纪90年代末引起国内学者的关注。

(一)道德认同的概念。

关于道德认同的概念,学者们分别立足于道德对自我的重要性、道德认同对于行为的动力作用、道德认同的实现途径三方面进行界定。

1.道德认同的本质是德性对于个体自我的重要性或中心性。阿奎诺认为“道德认同是围绕着一系列道德品质组织起来的自我构想”,道德认同作为自我图式,如果居于自我的中心或重要位置时,那将是一个习惯可及的图式,容易在相应的情境中被启动。[6](p1423-1440)哈迪认为,道德认同是个体在道德向度上对自己的理解和定义。[7](p207-215)也有学者把道德认同界定为:道德认同与自我意识相关,与持久品质相关,受社会环境的影响。[8](p1-17)

2.道德认同是激发道德行为的一种自我规约机制。埃里克森关于认同是在行为中成为真实自我的

观点得到道德认同领域学者们的认可和发展。布拉西等学者认为道德认同是激发道德行为的一种自我规约机制。[9](p128-139)哈特指出,道德认同是“和自我意识相关的一种承诺,它推动和保护利他行为”。[10](p513-530)道德认同在道德行为上的首要性被多蒙和哈特强有力地设定:“有理论和经验两方面的理由认为德性居于自我核心或许是道德判断和道德行为和谐的唯一的最有力的决定者……那些自我概念围绕着道德信仰展开的人们极有可能把自己的信仰贯彻到与自己的生活相一致的行为中去”。[11](p421-464)

3.道德认同通过个体社会化过程实现。国内学者对于道德认同的界定是建立在认知理论和社会理论的基础之上的。何建华认为,“所谓道德认同是指道德主体在原有道德图式的基础上不断同化社会道德规范于自身的道德结构,同时又不断改变自身的道德结构以顺应社会道德发展的过程。它是社会成员对社会道德所采取的自觉接受,自愿遵循的态度。”[12](p7)这一从社会化视角展开的道德认同界定得到了中国学者的认可,杨韶刚在《西方道德心理学的新发展》中指出:“道德认同是指道德主体在原有道德图式的基础上不断同化社会道德规范于自身的道德结构,同时不断改变自身的道德结构以顺应社会道德发展的过程。”[13](p360)陈旸、张惠贞、王耀华、梅萍等学者接下来都是从社会化的角度对道德认同进行界定,尽管说法有所不同,但都表达了相同的道德认同内涵。

从上面的研究可知,道德认同以自我概念为存在的依据,它是道德行为的动力,它是社会认同的一种形式。因而,无论围绕道德行为还是道德自我重要性来进行概念界定,都不能全面说明此概念。本文以为,道德认同是以道德来标识自我,以成为有道德的人作为人生追求的一种社会认同形式。它具体包含三层含义:

1.就本质而言,道德认同是一种社会意识形态。它是对道德的一种观点和看法,是道德价值观层面的概念。它的核心就是在人生价值选择中,道德价值占首位意义,道德评价、个人的活动都遵循道德原则。与之相对应的是非道德认同,例如功利性价值选择、个人主义选择、拜金主义选择,这些都意味着道德不重要。

2.就存在而言,道德认同依赖自觉个体而存在。道德认同强调自我认同的道德内涵,自我认同是道德认同的前提,因而道德认同不是一个孤立的抽象概念,它以自我的自觉为前提。

3.就结构而言,道德认同的提出肇始于对知行统一问题的解决,道德认同强调围绕个体而展开的道德统一性。这种统一性包括内在统一性和外在统一性两个维度:内在的统一性强调自我内心中道德的统一性,其核心是理性和感性的统一;外在的统一性强调“我”与他人、“我”与社会的统一性。

(二)道德认同的动力机制。

在道德认同概念中蕴含了个体保持与自我概念一致的追求,布拉西也认为人们行为的原因主要是因为他们想要成为某种人,所以友善的行为往往受到维持个人的自我形象支配而不是服从道德标准,他把道德认同作为道德自我的核心。[14](p1-4)布拉西认为道德调节的自我模式结构主要包含道德责任判断、自我同一性和自我一致性三个要素,道德认同对于行为的动力作用通过这三个要素的相互作用实现。首先,道德行为建立在责任判断的基础上,责任判断强调对自己判断善的行为负责。道德责任判断①道德责任判断源于柯尔伯格理论,他把道德判断分为道义判断和责任判断两个步骤。道义判断是主体根据道德规范和原则对一个行为正确与否、应该与否做出判断。责任判断是主体根据道义判断来思考自己是否应该在行为上践行它。因此,第一阶段是对正确性的应然判断,第二个阶段是对事实情境的责任判断;对自我有责任执行正确的行动的判断,对善始善终完成行动的判断。(柯尔伯格:《道德教育的哲学》,浙江教育出版社,2000年版,143页。)引发道德行为,即当人们认识到自己负有不可推卸的道德责任时,才会选择道德行为。“如果道德价值对于一个人的自我或认同非常重要,那么他/她就会感到一种高度的道德责任去实施道德行为。”[15](p151)其次,道德自我是责任判断的依据。当道德居于自我形象中心时,成为有道德的人是人生价值目标,阿奎诺认为,人之为“有道德的”实则是在自我系统中特定的道德认同处于开放状态并促使其做出相应的道德行为。而如果被启动的是别的认同,那么,个体的行为将表现出与该认同所依附的价值或目标相一致,其背后的机制乃是为了维系其自我一致性的需要。[6](p83)魏长领、喻岚认为,道德

价值与人生价值在个人的人生终极目的和生活意义上具有同构性,道德信仰的确立与人生信仰的确立往往是同一个过程。道德信仰作为人生信仰的一个组成部分,调节着人们的道德行为。[16](p2-3)第三,自我一致的保持,这就是指个体会围绕着自我概念,形成内在与外在、此时与彼此的道德行为的统一。道德自我认同机制是一个动态发展的过程,随着人生自我发展阶段的不同,呈现出不同的特点,其中青年阶段是道德认同自觉的关键期。关于道德认同的发展布拉西也提出了自己的论点:首先,道德认同的内容会发生变化。这意味着不同的个体、相同个体在不同情境中都会产生不同内容的道德认同。其次,做一个有道德的人并不必须成为自我认同的一部分。这说明,在不同个体身上,道德所处自我概念的层次不同,有些居于中心、有些居于边缘、甚或有些不存在,这也可以说明个体道德认同有高有低。

三、道德认同视野下的人生自我价值实现系统

道德认同是社会认同的一种形式,它和政治认同、经济认同、文化认同等共同构成社会认同。任何一种形式的社会认同都可能和某种信念、态度和行为相关联,特别是当这种认同对自我非常重要时。一方面,自我相关的社会认同是一种有机结构,个体差异造成了社会认同存在于个体身上的不同结合形式。例如,当个体的经济认同居于自我核心地位时,对经济利益的追求成为人生理想,它以自我核心价值观的姿态影响其他的认同形式,形成独特的自我发展轨迹。其次,任何一种社会认同体现在个体身上都是知、情、意、信、行的统一,是个体内在和外在的一体化。

(一)道德认同视野下人生自我价值实现的要素分析。

当道德认同居于自我认同体系的核心且对个体非常重要时,人生自我价值实现的三要素都受到道德的制约,围绕着“做一个有道德的人”建构自身。

1.人生目标。

道德认同视野中,人生自我价值以“做一个有道德的人”为人生目标,形成人生理想。此时,道德认同会影响政治认同、经济认同和文化认同,道德的价值辐射进其他认同形式当中,这意味着在不违背道德认同的前提下,其他认同形式和道德认同和谐共处于自我概念中。当然,这并不意味着道德认同可以取代其他的社会认同形式,否则道德认同将走向极端,出现道德认同的僭越,我国传统社会中出现的政治的道德化和道德的政治化都是道德极端化的表现。现实生活中,个人主义价值观、拜金主义价值观、享乐主义价值观等消极人生观,是极端强调了个人、经济、感观的价值,进而打破了自我认同体系的平衡,引发了个体偏执化发展的结果。

2.人生评价标准。

人生价值评价是现实生活中的自我感知,它的具体内容以人生理想为标准设立,它的功能是使人生活动和人生理想相一致,使个体过上和自我概念相一致的生活。道德认同视野下,自我评价体系中“我在道德上是怎么样”居于核心地位,它影响各种认同形式的评价标准,成为我们在日常生活中所说的“做人的原则”。以职业发展为例,在现实生活中当职业发展需要以不当利益付出为条件时,高道德认同的个体会坚持自己的道德原则放弃不当的职业发展机会;低道德认同的个体会以不当利益的付出实现职业的发展。如果高道德认同的个体以不当利益付出换取职业发展机会的话,他对自己的评价会降低,发生现实自我与理想自我的不一致,因此饱受良心的折磨。为了实现良心的安宁,高道德认同者在职业发展和不当利益付出发生矛盾时,往往会坚持道德而放弃用不当利益换取职业发展的可能性。同样的情况也会发生在个体的政治活动、经济活动、文化活动等各领域。质言之,道德认同视野下个体判断自我是否有价值的标准是内在的尊严感,而不是外在物质财富的多少。

3.人生活动。

以“成为一个有道德的人”作为人生理想、以“我在道德上怎么样”作为人生评价标准时,实现价值的创造活动的道德合理性非常重要。不同的社会认同决定了标识人生价值的人生活动形式的差异。例如,道德认同的个体会以提高内在丰富的活动作为人生活动的形式,而经济认同的个体会以丰富外在的活动作为人生的主要活动形式。高道德认同感的人会追求精神消费,认为接受教育、参加再培训、自我反思是提高人生价值的主要活动形式;低道德认同感的人会追求物质消费,认为购买奢侈品、生活享乐是体现高人生价值的表现。

(二)道德认同视野下人生自我价值实现的运行。

人生自我价值实现不是一个静态的过程,而是三要素协调运行的过程,即依据人生目标,通过个人活动实现,以价值评价调节的过程。这个过程被2014年诺贝尔奖经济学得主梯诺尔界定为信仰管理的过程。梯诺尔认为,[17]高道德认同的个体是注重对“个人尊严投资”的人,与此相应的是注重对“个人身份投资”的人,注重尊严投资的人把那些无法用来交易的信仰赋予更高的价值,例如生活质量、自由、爱情、宗教信仰、生命中方向感、自律性、自我尊重、不轻易推过于他人的素养,还有能提前预知的能力。相对于物质消费,高道德认同的人追求的是精神消费,也就是对“命运的主动控制”。善于进行“个人尊严投资”的人更相信通过自身能改变命运甚至改变世界,从而体现自我价值,这直接刺激了他们对教育、创新和适应全球化的投资。相反若一个人相信物质身份决定社会地位,很可能倾向于投资个人消费和奢侈品。同时,很多人有时不能确定个人深层价值,又难以从过往经历获得提示,因此对“我是谁”感到疑惑,在信息有限甚至缺乏的时候,他们对“个人身份投资”会增加。又或者,如果突然有某种物质资产增加,可能是发横财或事业提升,这些人就更倾向将物质财富赋予更高的价值。情况持续会引导这些人跨进享乐主义的门槛,不断追加个人身份投资,结果是忽略了那些能带来更高回报的活动:忽略了对教育、再培训、适应全球化和同化过程的投资。

道德认同视野下,人生自我价值的实现是通过道德自我的正反馈调节机制实现的。其中,“启动道德认同”是控制信息,“感知自己是一个有道德的人”是反馈信息,“从事道德行为”是反馈信息作用的结果。[18](p1182)它的本质简单说就是当个体认为自己是道德时,会继续从事道德行为。[19](p907-919)

(三)道德认同视野下实现人的精神丰富和物质丰富的统一。

马克思主义认为,社会主义初级阶段人们以职业作为谋生的手段,当人们以职业作为谋生手段时,对物质利益的关注成为人们生活的基本需要,也是人生自我价值实现不可缺乏的衡量标准之一。所以,实现道德认同的关键在于道德认同在给人们带来精神丰富之余,能为人们带来物质的丰富吗?只有解决这个问题才能从根本上实现道德认同。

梯诺尔作为一名经济学家,以道德对经济行为的影响作为自己的重要研究领域之一,通过多年的研究,他认为道德是推动未来经济发展的动力。他认为,高道德认同的人以精神的丰富作为人生自我价值实现的途径,低道德认同的人以拥有丰富的物质财富作为人生自我价值实现的途径。前一种人注重自身内在能力的提高,因而通过受教育、再培训等途径提高自身的创新力;后一种人注重自身外在能力的提高,因而通过消费、购买奢侈品等途径刺激国家的经济发展。在过去的10年,全球经济低迷的原因就在于大部分人和政府注重了经济的外在刺激而忽略了内在创新的拉动。如果说美国在世界上经济发展速度较高,是因为美国人注意个人自身内在能力的培养,皮尤研究中心进行的一次全球调查或许能解释原因。调查结果指出在一个理念上,美国人远远高于其他国家,有超过57%的美国人不认同“个人成功乃由个人之外的控制力来定义”,相反,超过一半的美国人相信“命运掌握在自己手中”。对于是否认同“勤劳工作能决定人生成败”这一点,表示肯定的美国人的比例也是全球最高的。按照梯若尔的观点,美国人所进行的“个人尊严投资”会是最多、意愿是最强烈的。在理论分析和实证研究的基础上,梯诺尔指出,未来经济走出低迷、实现复兴的关键在于创新人格的培养,在于人们对于道德的重视,是政策制订者们和经济学家们对于个人尊严投资的驱动。道德对于经济的推动作用,在《新教伦理与资本主义精神》一书中也有论述。马克斯·韦伯指出:当人们以赚钱作为“天职”、以节欲作为行为规范时,资本主义经济迅猛发展,马克思赞叹:“资产阶级在它的不到一百年的阶级统治中所创造的生产力,比过去一切世代创造的全部生产力还要多,还要大。”[5](p277)早在18世纪,亚当·斯密也已经强调了道德的经济价值。

道德认同视野中人生自我价值实现是一个物质价值和精神价值和谐实现的过程。道德认同通过提高个体的内在创新能力来推动其创造物质价值的能力,在实现精神满足的同时物质财富得到丰富,这一点对于社会主义初级阶段的人的发展而言具有极其重要的意义。只有当道德促进个体物质价值实现的问题得到解决之后,道德的价值或许才能够得到现代人们的真正认可。

[1]王晓丽.社会价值导向在当代大学生自我价值实现中的价值研究——基于“基础”课中“创造有价值的人生”问题的思考[J].湖北社会科学,2014,(10).

[2]郑涌,黄希庭.自我概念的结构:大学生“我是谁”反应的内容分析[J].西南师范大学学报(哲学社会科学版),1997,(1).

[3]王桂祥.自我概念综述[J].心理科学,2003,(4).

[4]Vispoel,P.W Self-concept in Artistic Domains: An extension of the Shavelson,Hubn-er,Stanton(J) Model Journal of Educational Psychology.1995(87).

[5]马克思,恩格斯.马克思恩格斯选集:第1卷[M].北京:人民出版社,1995.

[6]K.Aquino,A.Reed.The self-Importance of moral identity[J].Journal of Personality and Social Psychology,2002(83).

[7]S.A.Hardy.Identity,reasoning,and emotion:An empirical comparisonofthreesourcesofmoral motivation[J].Motiv Emot,2006(30).

[8]Reimer,K.,Goudelock,B.,&Walker,L. Developing conceptions of moral maturity:Traits and identity in adolescent personality[J].Journal of Positive Psychology,2009(4).

[9]Blasi,A.Moral behavior,and moral development [M].New York,NY:Garland,1984.

[10]Hart,D.,Atkins,R.&Ford,D.Urban America as a context for the development of moral identity in adolescence[J].Journal of Social Issues.1998(54).

[11]Damon,W.,&Hart,D.Social understanding, self-understanding,and morality.In:M.Bornstein& M.E.Lamb(Eds.),Developmental psychology:An advanced textbook[M],Hillsdale,NJ:Erlbaum.1992.

[12]何建华.论社会转型期的道德认同[J].中共浙江省委党校学报,1996,(6).

[13]杨韵刚.西方道德心理学的新发展[M].上海:上海教育出版社,2007.

[14]Power,C.The Development of the Moral Self, Notre Dame Symposium on Personality and Moral Character[C].HostedbytheCenterforEthical Educatio.October 12-14,2006.

[15]曾晓强.道德认同研究进展与德育启示[J].重庆工商大学学报(社会科学版),2011,(4).

[16]魏长领,喻岚.简论道德价值认同的内在路径与外部机制[J].青海民族大学学报(教育科学版),2011,(2).

[17]你能救活经济吗?[N].南方都市报,2014-10-19(B01).

[18]张宏伟,李晔.两种道德自我调节机制下的道德行为[J].心理学进展,2014,(7).

[19]Conway,P.,&Peetz,J.When does feeling moral actually make you a better person?Conceptual abstractionmoderateswhetherpastmoraldeeds motivate consistency or compensatory behavior[J]. Personality and Social Psychology Bulletin.2012(38).

责任编辑 张豫

G416

A

1003-8477(2016)01-0188-06

王晓丽(1974—),女,华南理工大学马克思主义学院副教授、硕士生导师、法学博士。李晨曦(1992—),女,华南理工大学马克思主义学院硕士研究生。

2014年度广东省高等学校思想政治教育课题,中央高校基本科研业务费专项资金资助项目(2014XMS12)的阶段性成果。