江村八十年

——中国乡村研究的回顾与展望

王莎莎

(中国社会科学出版社, 北京 100720)

江村八十年

——中国乡村研究的回顾与展望

王莎莎

(中国社会科学出版社, 北京 100720)

中国村落研究可以说成千上万,但没有任何一个中国村落像江村一般受到学者的“钟爱”。中外人类学、社会学等多学科领域的研究者都不远万里到此访问,并比照费孝通的《江村经济》进行追踪考察,使得江村研究形成了一个谱系。以江村为代表的微观社区研究在一定程度上仍然是认识中国社会的基本方法,但另一方面,在全球化和信息化的时代大背景下,村落的边界已经逐渐被打破,人们的行动轨迹、思维方式、价值观念等都已经不再受到地域的限制,因此以社区为基础的中国乡村研究的局限性也日益凸显,未来中国乡村研究的理论和方法也需要予以重新思考。

江村;费孝通;研究谱系;文化转型

江村在世界及中国人类学、社会学史上是一个有着特殊意义的村落。我国人类学家、社会学家费孝通在1936年夏在此进行了人类学的田野考察并写作了PeasantLifeinChina(《江村经济》)。他的导师马林诺夫斯基在为该书所作的序言中,评价“这是人类学实地调查和理论工作发展中的一个里程碑”[1]13。它不仅标志着人类学的田野范式跨越“文野之别”,同时还成为应用社会学和人类学的典范,在指导文化变迁中发挥重要作用。而在国内学界看来,《江村经济》首先是中国老一代社会科学家力图了解中国“社会变迁”过程的最早尝试之一;其次也在中国现代社会科学的形成中占有一席独特的位置,因为该书事实上是30年代初吴文藻等中国学术前辈力倡社会科学本土化的一个直接结果[2]。费孝通“无心插柳”的江村调查不仅开启了他第一次的学术生命,也在世界及中国人类学、社会学史上写下了浓墨重彩的一笔。

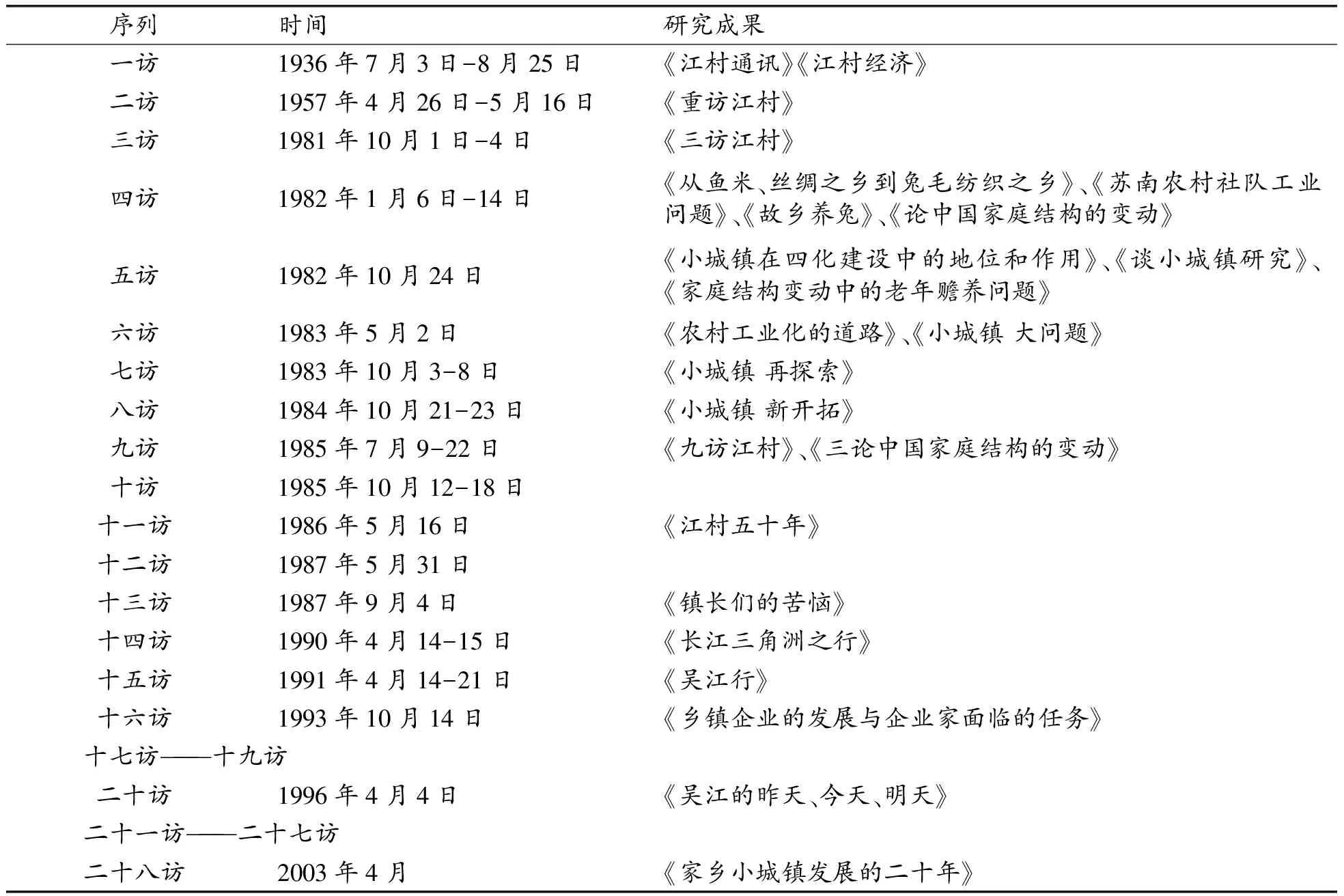

费孝通认为自己一生有2篇文章都是从30年代写起的,第一篇是《少数民族的社会调查》,从广西大瑶山写起,第二篇是《中国农村经济的发展》,从江村写起[3]。可以说,他对中国农村经济发展的认识和思考,几乎都是以对江村的考察为起点和参照点的,包括乡村工业、城乡关系、士绅作用等。费孝通一生共计28次访问江村,特别是20世纪80年代以来,他每年2次到访,在江村建立调查基地,安排自己的研究生在此进行长期考察,并引介国内外学者前来访问。此外,他自身也在不断通过江村考察来加深和扩展对中国社会变迁的研究,在深度上,他不断推进对农村工业化认识并三论中国家庭结构变动。在广度上,他的研究范围逐渐由村落扩展到乡镇企业、小城镇研究、区域经济发展,等等。

中国村落研究可以说成千上万,但没有任何一个中国村落像江村一般受到学者的“钟爱”。中外人类学、社会学等多学科领域的研究者都不远万里到此访问,并比照费孝通的《江村经济》进行追踪考察。费孝通的研究、外国学者对江村和费孝通的研究、费孝通的学生的研究,以及费孝通的学术造就和社会影响力,使得江村研究形成了一个谱系。其中,有以社会变迁考察为主题的阶段性追踪研究,如葛迪斯(W. R. Geddes)《共产主义中国的乡村生活》的PeasantLifeinCommunistChina(1963);费孝通的《重访江村》(1957)、《江村五十年》(1986);沈关宝的《一场悄悄的革命——苏南乡村的工业与社会》(1993)以及周拥平的《江村七十年》)(2006)等。也有偏向考察经济、家庭或习俗等专题性的研究,如刘豪兴的《农工之间——江村副业60年的调查》(1996),以及常向群的《关系抑或礼尚往来——江村互惠、社会支持网和社会创造研究》(2006)等。

因此,在江村调查80周年(1936-1016)之际,重新梳理和回顾费孝通与江村的学术脉络,理解江村研究作为中国乡村研究的典范,并通过田野调查探讨中国乡村如何面对世界文化转型,以江村为代表的微观社区研究在一定程度上仍然是认识中国社会的基本方法,学界对江村在各个时期的追踪考察所积累的研究资料,更是使得社会变迁的样貌能够在江村人的社会生活中清晰地呈现。另一方面,在全球化和信息化的时代大背景下,村落的边界已经逐渐被打破,人们的行动轨迹、思维方式、价值观念等都已经不再受到地域的限制。因此以社区为基础的中国乡村研究的局限性也日益凸显,未来中国乡村研究的理论和方法也需要予以重新思考。

一、费孝通与江村——研究谱系的梳理

江村是中国东部太湖东南岸的一个村落,20世纪的二三十年代,这个村庄同中国大多数的农村一样,当时正在经历巨大的社会变迁。费孝通与这个村庄的“学缘”,来自其姐姐费达生的引导。1923年,江苏省立浒墅关女子蚕校校长郑辟疆带领青年女教师费达生等,到吴江县震泽、双扬、开弦弓(即江村)等地宣传土丝改良[4]。费达生多次同蚕校的青年教师们来到开弦弓村指导养蚕,并提倡以合作工厂来代替家庭手工生产,带领当地村民建立了“吴江县震泽区开弦弓有限责任生丝精制运销合作社”[5]。在江苏省农矿厅1929年刊行的《农矿通讯》中,介绍了开弦弓村合作工厂的成立过程和运营情况[6]。同年,《农矿通讯》第60期还刊出了开弦弓村生丝精制运销合作社所生产的改良丝在吴江蚕业赛会上获奖的消息。[7]费达生在吴江开弦弓村建立生丝精制运销合作社的工作在当时的学界和商界都产生了一定的反响,例如,梁漱溟当时主编的《村治》中,在“乡村运动消息”板块,就有题为“开弦弓村合作社办理之成绩”[8]的文章发表。

1933年,费孝通为费达生执笔,在北京《独立评论》上发表题为《我们在农村建设中的经验》的文章。1934年,费孝通又为她代笔,在天津《大公报》上发表了《复兴丝业的先声》。由此可见,费孝通在真正到访江村之前,应该对当地的情况已有所了解。此外,在文章中,费达生表明希望现在做社会研究的人,能够详细地把中国社会的结构,就其活动的有机性,作一明白的描述,使从事建设的人能有所参考[9]。可见,她希望未来能够有从事社会科学研究的人来此考察,以期帮助他们更加科学地进行社会建设工作。这一时期的费孝通正先后在燕京大学社会学系和清华大学人类学系读书,并在其导师史禄国的安排下,赴广西大瑶山进行体质人类学的实地调查。

然而不幸的是,费孝通和新婚妻子王同惠在瑶山的考察中迷路失事,王同惠溺亡于山间的溪流之中,费孝通腿部重伤。1936年6月底他回到苏州家中养伤,走路还需要拐杖,但却想利用出国前一个多月的时间做些社会调查,对江村的考察因此成行。费达生把他带到震泽丝厂,雇了只小船,送到开弦弓,并把他介绍给蚕丝精制运销合作社经理陈杏荪[10]。他亲眼看到了农民的劳动与现代缫丝机器的结合,整个的心思一下就被触动、被吸引住了[11]。因此,费孝通仿照在广西调查时所写作的记述报告《桂行通讯》,在开弦弓村写作《江村通讯》,以记录其所观察到的当地人的生活方式以及姐姐的工作给他们带来的变化。在1936年7月3日至8月25日期间,共写作了7篇通讯。

费孝通到英国伦敦政治经济学院后,其在江村收集的材料首先引起了他当时的指导老师弗斯(R. Firth)的兴趣。随后,马林诺夫斯基(Malinowski)从美国回到伦敦,他在美国时曾与费孝通的老师吴文藻交流过,回来便安排了与费孝通的见面,又进一步得知弗斯为他选定了以江村调查为主题写作博士论文,便将他正式收入门下亲自指导。1938年春,费孝通以在开弦弓村的调查资料为基础完成了他博士论文的写作,论文题目是:“Kaihsienhung:Economic Life of a Chinese Village(开弦弓,一个中国农村的经济生活)”,并在马林诺夫斯基的家中通过了论文答辩,当晚,马林诺夫斯基就把这篇论文介绍给Routledge书局出版,在编辑的建议下,书名最终定为PeasantLifeinChina(中国农民的生活)。1939年,该书首先在海外出版,当时国内的《图书季刊》[12]上也对该书的出版予以介绍。

在费孝通看来,对此类农村进行深入的社会人类学调查,对中国经济宏观的研究是一种必要的补充[1]20。作为社会科学工作者,他应以社会事实为依据,对其社会制度的功能进行细致的分析,“要同它们意欲满足的需要结合起来分析,也要同它们的运转所依赖的其他制度联系起来分析”[1]22,以指导文化变迁。当时这个村落的研究价值就在于,一个以合作为原则的小型工厂正在此建立,它反映了中国乡村社会的传统力量与外来动力如何共同作用于基层人们的生活。

此书在海外出版之时,费孝通已经回到当时战乱的祖国,并在云南开展他对内地农村的调查。1938年云南大学成立了社会学系,并于1939年同燕京大学合作成立了一个社会学研究室[13]。1939年,费孝通主持社会学研究工作站的工作,1940年,因日军轰炸昆明,社会学研究工作站迁至呈贡魁星阁[14]。这一时期,费孝通选取了3个不同类型的农村社区进行调查,分别为禄村、易村和玉村,与他此前的江村社区的调查形成不同类型的比较研究。正是在这种比较之下,费孝通对中国社会的整体认识得以形成,他的《中国士绅》(1945)、《生育制度》(1947)、《乡土中国》(1947)、《乡土重建》(1948)代表他对中国基层社会结构的认识已经成形。如果说,江村和内地农村的调查都是他深入社区的具体经验的描述,那么上述几部作品便可以认为是他在这些具体经验内化之后而成的概括性的理论思考。没有《江村经济》和魁阁的六年(1939-1945)的乡村研究,就不会有《乡土中国》的宏观思考[15]。可见,费孝通正是在中国乡村社区的经验调查的基础上,获得了对中国整体社会文化的理论提升。

费孝通访问江村的20年后,1956年,澳大利亚人类学家葛迪斯(W. R. Geddes)来华提出重访江村,并于5月12日抵达进行了为期4天的考察。第2年,1957年4月26日至5月16日,费孝通偕同姐姐费达生也重访江村。他出发前似乎说过他这次调查将具有国际意义(这使得《新观察》为他派了一名报道员和摄影记者),并表示将满足曾为他出版过《江村经济》的伦敦出版商Routledge & Kegan Paul的要求,再出版一本有关在中国新政权下农民生活变化的英文版书籍[16]199。当地的报纸《吴江报》以题为《大力发展副业生产 教育农民注意积累——费孝通重访本县开弦弓村提出的意见》[17]对此次的重访活动予以了报道。

费孝通用了20天的时间重点考察了江村农民的经济生活,并与20年前自己的调查情况进行了比较,写作《重访江村》,在该年的6月份分2期在《新观察》杂志上连载发表。然而,国家此时开始集中全力进行反右运动,“几万名右派知识分子受到批判,被从领导岗位上撤下来,费孝通是第二批受到批判并被宣布为右派的六个人之一”[16]202。费孝通的江村研究也随之成为“众矢之的”,被认为是右派分子的“典型罪证”。此后,费孝通已不再宣扬他的观点,他受到贬黜,渐渐地被人遗忘了,他不能再研究中国社会、教书或出版著作,与外国人的联系中断了,他也不能为新中国的建设施展才能,在20世纪60年代,听不到有关他的消息,据称,他于1957年至1979年未在中国发表过什么著作,并于1963年曾致函伦敦出版商Routledge & Kegan Paul,请求不要再版他的《江村经济》一书[16]217。

20年后,国家“拨乱反正”,于1977年成立了与科学院平行的机构“中国社会科学院”,其中成立了民族研究所,费孝通出任副所长;1979年春天,在昆明成立了民族研究学会,费孝通是副会长之一;同年正式成立社会学研究会,费孝通是会长。经历了30年停顿的中国社会学,于1979年重新开始恢复建设,费孝通也迎来了自己的“第二次学术生命”。他认为,“中国的社会学离不开对中国社会的调查,离开了生动、丰富的中国社会现实,社会学的内容就必然空洞无物,从根本上说也就失去了存在的意义”[18]。因此,仍然提倡中国社会学的学科建设要立足于对中国社会的实地调查。

1981年,费孝通偕同姐姐费达生三访江村,此时费孝通已经71岁,他的姐姐也已经78岁了。费孝通以再访江村作为其“第二次学术生命”的起点,有两方面的原因,一是他认为这个村庄有着极其重要的学术价值,“用开弦弓村作为一个观察中国农村变化的小窗口有一个好处,就是我们有近五十年的比较资料”[19]50。另一个原因是英国皇家人类学会授予费孝通赫胥黎奖章,他的导师来信建议他能够以江村几十年以来的变迁作为来英演讲的主题。费孝通三访江村为期4天,时间虽然不长,但他在这里看到了中国特色的工业化道路——工业下乡[19]49-57。同年11月28日,费孝通在给时任中共江苏省吴江县庙港乡党委书记徐胜祥的信中,表明了希望明年能够在开弦弓村组织一次更为全面深入的社会调查活动。他说,“我们社会学研究所正在组织力量和江苏省社会学研究所一起在今冬明春派出一些同志前来工作”[20]。12月26日,“江村调查基地”正式建立。

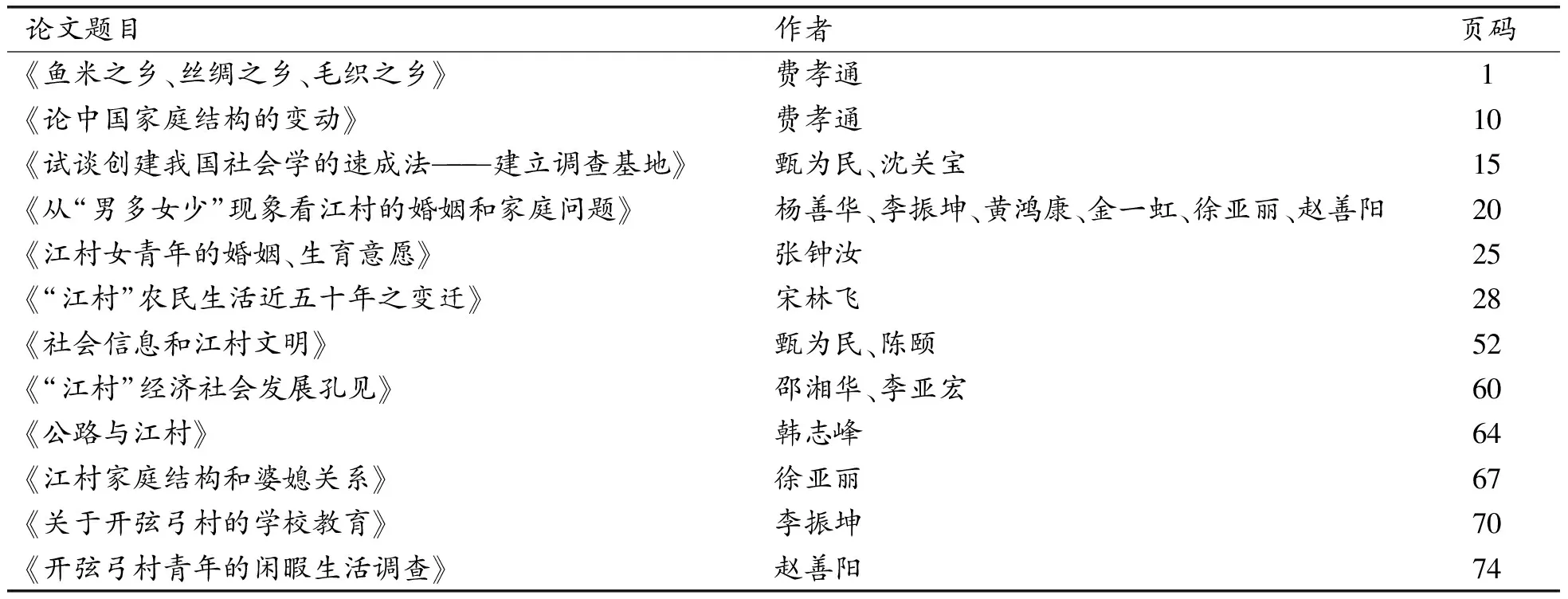

1982年1月,费孝通四访江村,为期34天。与此同时,在江村调查基地建立的基础上,全国14个单位19位学者组成调查研究组对江村的社会情况进行了一次全面调查。这一次的调查资料和成果主要发表在《江村信息:江村社会调查文集》和《江苏社联通讯》上。前者是由中国社会科学院社会学研究所、江苏省社会科学院社会学研究所以及江苏省社会学会编印的关于江村社会调查文集,是建立江村社会调查基地后的一份研究成果。

表1 《江村信息:江村社会调查文集》收录文章目录* ①中国社会科学院社会学研究所、江苏省社会科学院社会学研究所、江苏省社会学会编印:《江村信息:江村社会调查文集》1982年(未正式出版)。

从这部文集的目录中可以看到,江村调查研究组的考察涉及经济、家庭、婚姻以及教育等社会生活各方面的内容,集中反映出80年代初江村的生活面貌。在该年的《江苏社联通讯》中收录的有关江村的调查报告和论文有:《农村经济结构的变迁及其社会影响——江苏省吴江县“江村调查提纲”》《从“男少女多”现象看江村的婚姻和家庭问题》《试谈创建我国社会学的好方法——建立调查基地》《开弦弓村婚姻、家庭基本情况》《开弦弓村基本情况统计资料》《开弦弓村某青年结婚的费用明细账(个案)》《江村——大众传播学调查统计》。

1982年10月24日,费孝通五访江村,他在蒋金娥家里牵磨,到打谷场与村干部、村民聊天,之后还去了几个乡镇参观访问,他认为当前的农村经济发展必将推动小城镇的复苏,提出“社会调查必须更上一层楼”,“我们过去的研究还只是在以一个农村作单位的水平上。去年回去以后,我们感到不能停留在这个水平上了”[21]456。通过实地调查,他看到小城镇在农村经济、政治和文化方面的作用,是农村发展建设的下一步,并且能够成为“调节城乡人口的蓄水库”[21]497。

此后,费孝通将研究重点放在了小城镇问题上,他将从江村的范围走出来,从历史和现状两方面调查分析了其周边的几个特色小城镇。1983年9月21日至27日,中国社会科学院社会学研究所和江苏省社会科学院主持在南京召开了江苏省小城镇研究讨论会,并正式成立了“江苏省小城镇研究会”,费孝通担任学术指导,江苏省政策研究室主任朱通华担任总干事[22]。这一时期费孝通先后写作《小城镇在四化建设中的地位和作用》《谈小城镇研究》《农村工业化的道路》《小城镇 大问题》《小城镇 再探索》《小城镇 新开拓》等系列文章。虽然费孝通的研究范围已经从江村扩展到小城镇的层次,但是他认为应该再回到基层的农村了解人们生活的变化,1985年7月9日至22日,费孝通九访江村,写作《九访江村》和《三论中国家庭结构的变动》。从1936年到1985年,江村已经走过了50年的社会历程。在此之际,费孝通安排他的博士研究生沈关宝在江村进行长时间的深入考察,并以此作为博士论文来完成,李友梅、刘豪兴等其他学生也阶段性的参与调查工作。在费孝通的指导下,沈关宝以题为《苏南乡村的工业与社会》完成了博士论文的写作并通过答辩,于1993年出版了《一场悄悄的革命:苏南乡村的工业与社会》,费孝通以《江村五十年》作该书的序言。之后,李友梅的《江村家庭经济的组织与社会环境》(1996)、刘豪兴的《农工之间——江村副业60年的调查》(1996)也相继发表。

自1981年三访江村以来,费孝通每年都会回到这里考察这个区域的发展变化,并带领自己的同行、学生在这里建立调查基地,进行追踪考察,其研究课题也从村落研究扩展到乡村工业化、小城镇等方面的探讨。笔者根据相关档案资料,整理了费孝通共计28次访问江村的时间及其研究成果:

表2 费孝通访问江村一览表

此外,笔者在吴江档案馆依照时间顺序查阅了当地的报纸《吴江日报》,整理了自20世纪90年代以来费孝通每年在吴江考察的具体时间和相应报道:

表3 《吴江日报》对费孝通在吴江的报道

可见,费孝通以江村为核心,在其家乡江苏吴江展开长时间、多层次的实地调查研究,志在富民,探索中国城乡发展道路,在他身体力行地坚持下,江村的追踪研究范式和谱系得以形成,正是在此基础上,中国人类学“迈向人民”的本土理论和方法进一步被实践和阐释。

二、江村——中国乡村研究的追踪考察范式

中国社会学的早期传统中,一个最为突出的特征便是以人类学方法作为其底色的研究传统,特别注重实地的社区研究、个案的细致呈现以及文化理解的意义把握[23]。第一代运用严格的社会人类学理论和方法对中国社会进行研究的,不是来自西方的“远方来客”,而是被从中国本土派往英美学习社会科学的一批青年学者,三四十年代,费孝通、林耀华等就已比较系统地学习过社会人类学,在他们的研究中,社会人类学的民族志方法被较为完整地运用,其对经济、亲属制度、信仰与仪式等方面的旨趣也得以较充分的表述[24]。另一方面,有别于乡村建设一派将乡村界定为“有问题的乡村”,学院派的中国乡村研究更愿意对乡村进行整体性的社会结构描述[25]。在他们看来,乡村社会系统而完整地保存着社会文化的基本要素,因此在一个社区单位中进行民族志的考察和书写是了解中国社会的第一步。他们的研究的目的也非常明确,即以一个乡村社区作为样本,或者是实验室,进行社会文化特质的观察和描述,再进一步与其他地区进行比较,得出一些共同性的特征。因此,这一时期的中国乡村研究为世界提供了丰富的社区研究案例,费孝通的《江村经济》正是其中的代表作。

20世纪80年代,费孝通恢复了学术地位和政治地位之后,他重新开始思考新时期背景下中国人类学应有的学科价值。1980年美国应用人类学会授予费孝通马林诺夫斯基年度奖,他以《迈向人民的人类学》为题发表了演讲,他回顾了自己从早期的农村社区调查到解放后的少数民族调查的研究经历,强调了其研究目的都是为中国社会更好地进行改革提供事实依据,帮助广大人民发展、富裕起来。因此他认为,“真正的应用人类学必须是为广大人民利益服务的人类学”[26],这是他所谓的“迈向人民的人类学”的基本涵义,也是他学术关怀的“二度转向”[27]。

然而,费孝通的同门师弟——埃德蒙·利奇(Edmund Leach)在1982年出版的《社会人类学》(SocialAnthropology)中质疑中国本土人类学研究中蕴含的两个问题。1990年,费孝通以《人的研究在中国——个人的经历》来回应与利奇的“缺席的对话”。利奇的第一个质疑是,研究者以自己的社会为研究对象是否可取?费孝通认为,社会人类学者最初以研究异文化为学科之本,见识的根源在于通过异文化与本文化的比较而提出理论的思考。费孝通回顾了自己从事人类学的缘由,在那个生逢社会巨变的时代,他是想学习到一些认识中国社会的观点和方法,并以此知识来推动中国社会的进步[28]5。并且,他剖析了自己多次所从事的田野调查,证明自己的本土社会人类学研究既有“进得去”的先天优势,也有“出得来”的学术素养。即使是在江村调查60周年之际的反思,他还是强调“实际上并没有所谓‘本文化’和‘异文化’的区别,这里只有田野作业者怎样充分利用自己的或别人的经验作为参考体系,在新的田野里去取得新经验的问题”[29]11。利奇的第二个质疑是,像《江村经济》这样的微型社区研究能否概括中国国情?费孝通认为,把一个农村看作是全国农村的典型,用它来代表所有的中国农村,那是错误的,但把一个农村看成是一切都与众不同,自成一格的独秀,sui generis,也是不对的[28]7。以江村为例,它位于江苏南部地区,手工业发达,农、副、商各业均有,可以作为一类中国农村的代表,它虽然有自己的个性和特点,但也同中国的其他农村一样,是在同一的大趋势中推进的。江村所取得的经验,无疑会影响其他的村子,它所面临的问题也将从其他村子的实践里取得启发而获得解决,我们正在以无比的热情,追踪观察这一及其生动的过程,并力求如实地记录下来,为历史留下脚印[30]。另一方面,费孝通在20世纪90年代也反思了以江村为例的微型社会学在空间、时间和文化层次上所受到的限制[29]17。因此,他进一步研究范围从乡村逐步扩展到小城镇、城乡关系、区域发展的研究。

《江村经济》已然意味着社会人类学跨越了“文野之别”,而在当前中国社会发展的现实境遇下,费孝通强调现代人类学应该在研究和指导文化变迁中起到重要作用,为社会更好地进行改革提供事实基础。虽然乡村社区的研究有其自身的局限性,但是在以农村社会为主体的中国,拥有较为完整的人文世界的农村社区仍然应是研究中国社会文化变迁的入口。

以全盘社会结构的格式作为研究对象,这对象并不能是概然性的,必须是具体的社区,因为联系着各个社会制度的是人们的生活,人们的生活存在于时空的坐落的社区当中。每一个社区有它一套社会结构,各制度配合的方式[31]。因此,他以最熟悉的江村作为观察中国社会变迁的“窗口”,在他身体力行的坚持下,一种以江村的村落空间为场所的追踪研究自20世纪30年代以来得以延续至今。费孝通及其同行共同为江村研究留存了近一个世纪的研究谱系,他们不仅为中国社会学、人类学提供了本土理论和方法,还为中国的乡村研究加进了时间维度,使得历时性的社会变迁在微观社区中的表达得以呈现。

追踪研究是为了弥补人类学田野民族志在时间维度上的缺失发展而来的一种研究方法。20世纪80年代以来,曾有一批中国人类学者对中国乡村研究的知名田野点进行了回访,例如,庄孔韶回访林耀华《金翼》所描述的中国南方汉族的宗族与家族,并写作学术续本《银翅》;周大鸣依据葛学溥的《华南的乡村生活:广东凤凰村的家族主义社会学研究》对凤凰村进行了跨度80年的追踪调查,写作《凤凰村的变迁:〈华南的乡村生活〉追踪研究》;兰林友对满铁调查村落后夏寨进行了再调查,写作《庙无寻处:华北满铁调查村落的人类学再研究》,等等。“回访使我们重新找到审视同一调查点的机会,加强了社区的过程研究,其间多种被抽绎出的重要学术问题的解答获得了综合的机会”[32]。可见,无论是人类学者对自身田野点的重访,还是对他人田野点的再研究,其核心都是在试图超越时空限制下的社区描述,补充既有的“切片式”民族志书写,将社会的变化过程带入其中。

人类所面临的是一个不断产生经验的过程的世界,因此社会人类学者对社会结构的认识和分析就不能只是静态的,但他们曾经抽离了社会的时间维度,使得其对社会结构的描述处于一种稳定均衡状态。利奇曾通过对缅甸高地克钦社会结构的研究表明,社会系统虽然是一个处于均衡状态的整体,但这并不意味着社会现实所形成的就是一个一致的整体。实际上,大多数时候社会中充满了不一致,但恰恰是这些不一致有助于我们理解社会变迁。因此,利奇建构了一套“动态理论”,即对制度的结构性变迁进行动态分析。格拉克曼的“均衡理论”也认为,社会结构并不能被认为是完全稳定的,而是处在一种“均衡”的状态中,不断地更新与保持,均衡本身是包含干扰因素的,具备一定的包容性,能够使社会系统再次恢复[33]。因此,在研究社会文化的变迁时,应看到社会结构的稳定性、有限的结构变动及社会体系的根本改变3个方面。

追踪考察是费孝通身体力行的一种重要的研究方法,江村的28访是他历时最长、内容最丰富的追踪研究,此外还有三访温州、六上瑶山、八访甘肃等。他的追踪研究并不是涵盖社会生活的所有面向,而是将考察的重点集中在社会结构、乡镇工业、家庭结构、小城镇等方面,这些议题不仅是他所提出的中国社会学、人类学的本土理论的核心,也是指引中国社会发展道路上的关键。在此意义上,费孝通对中国社会的认识是建立在不断更新的实地调查的基础之上。世界性的社会和文化转型不断加快,在中国社会也在随之发生着广泛而深刻的变化,因此中国乡村研究也需要持续的、具体的经验研究来推进理论认识和研究方法的反思和更新。可见,费孝通和诸多学人对江村的追踪考察不仅为世人留下了中国乡村社会近一个世纪的变化轨迹,也为未来中国乡村研究的重新思考提供了方法论的启示。

三、中国乡村与世界文化转型

20世纪我国社会发生了深刻的变化,先后出现了3种社会形态,即农业社会、工业社会及信息社会,包含了2个大的跳跃,从农业社会跳跃到工业社会,再从工业社会跳跃到信息社会,费孝通将这三个阶段和两大变化比作“三级两跳”[34]。席卷全球的工业化和信息化给人类社会和自然环境带来了巨大的变迁,人们的生产和生活方式的各个领域也随之发生变革,包括生产的机械化、流动的全球化、交换的商品化、沟通的网络化、饮食的方便化[35],等等,这些变革力量正在广泛而快速地重塑人们的社会生活和价值观念。

世界性的社会和文化转型使得中国乡村在近三四十年发生了根本性的变革,其中最重要的一个特征就是,从原来相对封闭的体系逐渐转变为一个开放的体系。道路系统的建设、多媒体设备的普及和当下互联网的连通,实现了生活在村落中的人们能快速地与世界相连,可以说中国乡村社会已经越来越深刻地被带入到全球化的进程当中。全球化并不是现代世界的产物,几千年前,人类就实现了横跨大陆、海洋的贸易。全球化涉及一整个过程,包含全球范围内事物、人和信息的不断增长的多方面的流动[36]。这种流动曾经是极为缓慢的,但在今天科技发展的基础上,其速度和强度都在日益加剧。

乡村的开放性是由人的行动能力所造就的,无论多么封闭的乡村社会,都有使其成为开放性社会的潜在契机,其基础就在于人是有着自我意识并由这种意识来支配其行为的主体[37]。就江村而言,在传统农业社会时代,人们依靠航船的流动,有限地沟通了乡村与城镇之间的物品的交换与人员的往来;20世纪80年代以来,随着乡村工厂的建立和道路设施的发展,工业化在一定程度上加快了村落中人的流动速度,并进一步加深了村落的开放性,新的生产技术可以快速引进乡村,乡村工厂的产品也更加快速地运往各地;而在以互联网和新媒体为标志的信息时代的到来,使得乡村与世界之间的时空距离被压缩,彻底打破了乡村的既有边界。道路和网络将人的行动力延展开来,进一步扩大了乡村的开放性,也在逐渐改变人们的乡村生活。

一方面,道路是人类与其所处环境互动最为直接的产物,是人类生活景观的组成部分,它影响了社会文化和生态的多方面[38]。道路的修建是社会现代化的一种标志,它正在重新塑造乡村社会的自然样貌和人们的生活方式。从费孝通初访江村绘制的村落空间布局示意图可以看到江村形成于3条河流的汇集,村民沿河而居,一方面便于家庭用水,另一方面便于通过航船交通出行。1981年,费孝通三访江村时仍然是坐船到村里的,第2年江村的一条公路就修建好了,经过几十年的建设,至今村庄西有“庙镇公路”,东有“苏震桃高速公路”经过,村内也形成了四通八达的“环村公路”,私家小汽车可以直接开到自家的院子里停放。道路设施的完善使得汽车逐渐替代航船成为人们主要的交通工具。为了便于出行,村民新建房屋的选址也开始向道路两边扩展,由“沿河而居”转变为“沿路而居”。

另一方面,20世纪80年代以来,以信息技术发展为核心的新技术革引发了社会各个领域的变革。作为一种历史趋势,信息时代的支配性功能与过程日益以网络组织起来[39]567。信息化社会的其经济形态与工业社会相比发生转变,出现了一种以信息化、网络化、全球化为特征的新经济,其核心是以知识为基础的生产力及对获利能力的强调,脱离了工业经济单一的生产力增长方式[40]。随着网络和新媒体的日益普及,江村的年轻人正在积极主动地通过对信息技术的掌控来改变自身的生产生活方式。

新一代江村人不再愿意接续自己的父母进入工厂,他们更希望也更善于通过互联网的使用来谋求自身的生计和发展道路。江村所在的苏南地区历来是以丝织、针织为主的轻工业生产区和销售区,随着长江三角洲地区电子商务的快速发展,人们开始利用互联网的特性来实现产品的销售,笔者记录了江村一户家庭网店经营的日常:

黎黎家,堂屋东面的房间摆放着与客户联系的电脑,西面的房间有一张整理打包的桌子,地上堆放着批发来的针织衫,桌子上有两把小剪刀、若干全新的用来包装针织衫的透明塑料袋、快递包裹袋,以及一沓已经写好客户姓名、电话、地址的快递单。通常情况下,黎黎的老公负责针织衫批发,并通过电脑发布服装的照片,与客户沟通下订单,一般从中午一直忙到半夜(人们上网购物的时间一般集中在晚上),而黎黎则主要照顾女儿,下午的时间做衣物检查和快递打包的工作。黎黎的父母有时间也会帮忙进货或者打包。由于交通便利,快递员每天下午4点左右都会上门取件,前一天的订单所生成的包裹就由快递公司发往全国各地了。

这样场景描述使我们看到,网络所带来的传统经营方式的变革:首先,网络时空中的互动和交流重新安排了现实社会中人们的时间经验。传统的“日出而作,日落而息”的自然规律被打破,人们的时间被网络中随时而来的信息所控制。就开网店而言,卖家几乎随时都要在电脑前接收和回复买者的咨询信息,为了不损失任何一条客户订单,卖家的电脑几乎是24小时开着的,他们只要一听到电脑发出“嘀嘀”的信息声,就会尽量即刻回复。虽然每时每刻人们都有可能在网上购物,但根据网店经营者的经验,一天之中网购的高峰时间一般是从下午开始,至凌晨结束,除了回复买者的询问以外,再加上整理订单资料、将货物打包等工作,网店经营者通常工作到半夜二三点才能休息,第2天中午起床,午饭后,再继续在电脑前工作。可见,经营网店的人同那些在工作单位“朝九晚五”上班的人相比,作息规律近乎是相反的。其次,在空间上,互联网使得经营者无需离开自家的椅子就可以联通他人并进行商品交易,与我们从未遇见或看到的人进行“非直接接触”。卖家在网络上的特定网站(例如中国的淘宝网、拍拍网等)开办网店,通过照片 、图片、文字、视频等虚拟媒介来介绍买卖的商品,而不是传统的实物接触,相应地,买家也是在虚拟空间选购所需的商品。买家在选择的过程中,可以通过对话窗口与卖家进行沟通,了解商品的详细情况,如果确定了购买意愿,即可在该网店生成订单,并通过网上银行、支付宝等软件付款,付款完成后,卖家就依照订单上的货物信息和买家的资料(姓名、电话、地址)将商品打包,交给快递员送货。这种消费方式使得人们足不出户,就可实现经济交易的互动行为。可见,目前以一切沟通模式(从印刷到多媒体)之电子整合为核心的新沟通系统,其历史特殊性并非是诱发虚拟实境(virtual reality),反而是建构了“真实虚拟”(real virtuality)[39]462。人们通过网络媒介在从事互动沟通时,一切现实在感知上被虚拟化了,但“虚拟”在实际上却成为了真实,跨越时空的销售行为得到了实现。此外,在人们的日常生活中也变得越来越依赖网络,人与人之间的互动交流、人对信息获取、商品交换等行为已经频繁地通过多种数字媒体和网络来实现,并日益成为一种新的文化表达的方式,例如人们在社交媒体中以更为直观地图片、视频和文字结合的方式来进行自我建构与互动,其中的语言、情感等方面的表达方式与人们面对面的交谈已有很大的不同,参与和影响范围也更大。可见,那些曾经在社会生活中具有支配地位的观念,随着一些新物质性以及生活方式的变革而发生重大的转变[41]。在一定程度上,信息社会的到来正在重新塑造新的权威与神话,而这一塑造过程正在借助网络的力量,脱离时空的限制,影响和改变人们的思维与生活。

信息技术的快速发展和全球化时代带来人文社会的重建。费孝通在1997年初旁听北大校长对重点学科的汇报会后讲到,“我们的社会生活还处于‘由之’的状态而还没有达到‘知之’的境界,而同时我们的生活本身却已进入一个世界性的文化转型期”[42]131-132。因此,中国社会的文化转型,一方面要从社会事实出发,调查和反思文化变迁的过程与结果;另一方面也要重新认识中国传统文化在新的历史时期下对世界文明发展的贡献。在这个意义上,费孝通以“文化自觉”的概念来解释在面对世界文化转型时中国社会人文重建的主张:

文化自觉是指生活在一定文化中的人对其文化有“自知之明”,明白它的来历,形成过程,所具的特色和它发展的趋向,不带任何“文化回归”的意思。不是要“复旧”,同时也不主张“全盘西化”或“全盘他化”。自知之明是为了加强对文化转型的自主能力,取得决定适应新环境、新时代时文化选择的自主地位[42]160-161。

结合费孝通文化自觉的概念反观今天的中国乡村社会,人们正是在日常生活的行动中、文化的变动中去不断尝试、选择并转化新的生活方式,他们在迎面世界多元文化的同时也成为文化转型的实践者。只有研究者以参与观察的方式、以开放理解的态度,才能真正把握基层社会变革的内在动力。因此,考察和研究一定时空坐落下的乡村社会生活,仍然是认识中国社会文化变迁、探索文化转型自主道路的基本方法。与此同时,我们也要在新时期重新认识和思考中国乡村研究已有范式的适用性和局限性。

四、结语:中国乡村研究的适用性和局限性

通过回顾江村80年的中国乡村社会研究历程,可以看到中国社会学、人类学在乡村研究上的坚持与积累。虽然超越村落的研究范式在不断尝试,并取得了一定的研究成果,但考察拥有较为完整人文环境的乡村社区,能够给予研究者一个从整体上把握个人、群体与社会之间关系的场域。通常而言,经验研究往往是村落的、地方性的、个案的、局限的,而在此基础上提升的概念却是普遍的、概括的、具有超越意义的。费孝通的研究路径证实了这一过程的应然性。对人类知识以及与此相关的诸多概念的哲学阐释,要求把这些概念置于社会关系的背景中[43]。这也正是中国村落研究的意义所在。

另一方面,我们也应看到中国乡村研究的局限性。首先,以村落为中心的研究固然有许多优点,但是不能充分体现中国文明的宏大体系和历史的流变[44]。1992年费孝通在山东曲阜参观孔庙、孔府和孔林时,想到在全球的大社会中要使人人能安其所、遂其生,这就不仅是个生态秩序,而且是个心态秩序[45]。因此,他指出社区研究不仅应研究社会结构,还要研究活生生的人,应从生态(人与自然的关系)的研究进一步发展到关于人们的心态研究,并应致力发掘中国几千年以来的关于人、关于中和位育的经验[46]。因此,他晚年提出要扩展社会学研究的传统界限,中国社会学有着“科学”与“人文”双重性格,“人文思想”是指导社会成员更好地认识、理解自我与社会之间关系的知识和精神财富,决定了其应研究一些关于“人”“群体”“社会”“文化”和“历史”等基本问题,特别是挖掘中国丰厚的自身历史文化传统[47]。今天作为单独而孤立地看待中国问题在一个点上的投影的人类学的时代已经结束,我们需要有一种从结构关系论角度对于中国人、社会及其文化这三者联系的整体理解,而这种理解一定又是建立在对于中国意识生长空间的伸缩变化与演变的不断把握之上[48]。

其次,全球范围内的世界文化转型在给人类社会生活带来了深刻变革的同时,也为社会学、人类学及其他人文科学研究提出新的挑战。多元文化在全球化力量的影响下日益趋同,地域和历史造就的社会文化差异逐渐成为遗产而走进博物馆,但同时全球化也在被不断地方化,这两种力量如何作用于最基层的乡村生活,需要对社会生活予以客观真实的“深描”。此外,中国乡村社会在不断现代化的过程中,社会生活的公共空间也在不断缩小,现代性所带来的个体主义、商品化也使得可供研究者直接观察的文化现象变得越来越隐秘,而互联网时代的到来,也意味着虚拟空间的文化表达成为需要我们予以关注的新领域。

[1] 费孝通. 江村经济:中国农民的生活[M]. 北京:商务印书馆,2001.

[2] 甘 阳.《江村经济》再认识[J]. 读书,1994(10):51-52.

[3] 费孝通. 我的“两篇文章”[J]. 群言,1985(2):12.

[4] 王淮冰. 江村报告——一个了解中国农村的窗口[M]. 北京:人民出版社,2004:7.

[5] 费达生. 吴江开弦弓村生丝制造之今夕观[J]. 苏农,1930,1(5).

[6] 江苏省农矿厅刊行. 吴江县开弦弓村生丝精制运销合作社之概况[J]. 农矿通讯,1929(21).

[7] 江苏省农矿厅刊行. 奖励吴江县开弦弓村等处合作社之蚕业出品[J]. 农矿通讯,1929(60).

[8] 梁漱溟. 开弦弓村合作社办理之成绩[J]. 村治,1930,1(7).

[9] (费)达 生. 复兴丝业的先声[J]. 农村经济,1934,1(9).

[10]余广彤. 费孝通和姐姐费达生[M]. 北京:中央文献出版社,2007:65-66.

[11]张冠生. 费孝通[M]. 北京:群言出版社,2011:109.

[12]国立北平图书馆图书季刊编辑部.Fei, Hsuaio-tung: Peasant life in China(费孝通:江村经济)[J]. 图书季刊,1939,1(4).

[13]费孝通,张之易. 云南三村[M]. 北京:社会科学文献出版社,2006:3-4.

[14]中国民主同盟云南省委员会. 费孝通与云南[M]. 北京:群言出版社,2013:305.

[15]郑也夫. 评《乡土中国》与费孝通[N]. 中华读书报,2015-09-16(6).

[16]阿古什. 费孝通传[M]. 董天民,译. 郑州:河南人民出版社,2006.

[17]大力发展副业生产 教育农民注意积累——费孝通重访本县开弦弓村提出的意见[N]. 吴江报,1957-06-01.

[18]费孝通. 社会学的重建和发展. 费孝通论社会学学科建设[M]. 北京:北京大学出版社,2015:118.

[19]费孝通. 三访江村——英国皇家人类学会1981年赫胥黎纪念演讲[J]. 江苏社联通讯, 1981(17).

[20]费孝通. 费孝通全集·第20卷,书信、诗作[M]. 呼和浩特:内蒙古人民出版社,2009:60.

[21]费孝通. 费孝通全集·第9卷,1981-1982[M]. 呼和浩特:内蒙古人民出版社,2009.

[22]邹农俭. 江苏省小城镇研究讨论会在宁举行[J].叶客南.江苏社联通讯,1983.

[23]赵旭东. 社会学在中国的创造性转化[N]. 中国社会科学报,2016-06-07(8).

[24]王铭铭. 社会人类学的中国研究[J]. 中国社会科学,1997(5):111.

[25]赵旭东. 乡村成为问题与成为问题的中国乡村研究——围绕“晏阳初模式”的知识社会学反思[J]. 中国社会科学,2008(3):111.

[26]费孝通. 迈向人民的人类学[J]. 社会科学战线,1980(3):114.

[27]赵旭东. 马林诺夫斯基与费孝通:从异域迈向本土. 本土异域间[M]. 北京:北京大学出版社,2011:291.

[28]费孝通. 缺席的对话——人的研究在中国——个人的经历[J]. 读书,1990(10).

[29]费孝通. 重读《江村经济》序言[J]. 北京大学学报:社会科学版,1996(4).

[30]费孝通. 江村五十年[J]. 社会,1986(6):23.

[31]费孝通. 乡土中国[M]. 韩格里,王 政,译. 北京:外语教学与研究出版社,2012:177-178.

[32]庄孔韶. 时空穿行:中国乡村人类学世纪回访[M]. 北京:中国人民大学出版社,2004:1.

[33]Max Gluckman, The Utility of Equilibrium Model in the Study of Social Change.American Anthropology, 1968,70:221.

[34]费孝通. “三级两跳”中的文化思考[J]. 读书,2001(4):3.

[35]赵旭东,王莎莎. 食品在方便——中国西北部关中地区一个村落的面食文化变迁[J]. 民俗研究,2014(5):122.

[36]吉登斯,萨 顿. 社会学(第7版)[M]. 赵旭东,等译. 北京:北京大学出版社,2015:119.

[37]赵旭东. 闭合性与开放性的循环发展[J]. 开放时代,2011(12):104.

[38]周恩宇. 道路研究的人类学框架[J]. 北方民族大学学报:哲学社会科学版,2016(3):78.

[39]卡斯特. 网络社会的崛起[M]. 夏铸九,等译. 北京:社会科学文献出版社,2003.

[40]谢俊贵. 当代社会变迁之技术逻辑——卡斯特尔网络社会理论述评[J]. 学术界,2002(4):195.

[41]赵旭东. 从社会转型到文化转型——当代中国社会的特征及其转化[J]. 中山大学学报:社会科学版,2013(3):117.

[42]费孝通.中国文化的重建[M]. 上海:华东师范大学出版社,2014.

[43]温 奇. 社会科学的观念及其与哲学的关系[M]. 张庆熊,等译. 上海:上海人民出版社,2004:41.

[44]费孝通. 百年中国社会变迁与全球化过程中的“文化自觉”[J]. 厦门大学学报:哲学社会科学版,2000(4):9.

[45]费孝通. 中国城乡发展的道路——我一生的研究课题[J]. 中国社会科学,1993(1):13.

[46]费孝通. 个人·群体·社会——一生学术历程的自我思考[J]. 北京大学学报:哲学社会科学版,1994:(1):7.

[47]费孝通. 试谈扩展社会学的传统界限[J]. 北京大学学报:哲学社会科学版,2003(3).

[48]赵旭东. 中国意识与人类学研究的三个世界[J]. 开放时代,2012(11):107.

[责任编辑:曾祥慧]

Jiangcun in Eighty Years: Reviewing and Outlooking of Rural Study

WANG Sha-sha

(ChinaSocialSciencePress,Beijing,100720,China)

There’re thousands of village studies in China, however, no other tribe than Jiangcun, could be particularly preferred by scholars as their field sites. Hundreds of inter-disciplinary researchers (including social sciences, anthropology etc.) within China or abroad came to visit here, and to train themselves in the structure of Fei’s, thus to explore their panel studies. It came into being as a genealogy of Jiangcun. Micro-communal studies, such as explorations in the representative Jiangcun, to some extent, is still the fundamental methodology to investigate the Chinese society. On the other hand, in the context of globalization and informatization, the boundaries of villages are gradually broken: there’s no geographical limitation of codes of conducts, human cosmologies, and ideologies, hence the present rural studies based on communities in China would be full of questions, and it might need reconsiderations in the theories and methodologies in perspective rural studies in China.

Jiangcun;Fei Xiao-tong;research genealogy;cultural transformation

2016-10-20

国家社会科学基金重点项目“文化转型背景下乡土社会秩序的变迁与重建研究”(项目编号:15ASH012)阶段性成果。

王莎莎(1986-),女,陕西兴平人,中国社会科学出版社编辑,人类学博士,研究方向为文化人类学。

C912

A

1674-621X(2016)04-0085-12