旅游者参与视角下的民族旅游舞台表演分析

——基于云南和内蒙古旅游实践的考察

宋河有

(内蒙古师范大学旅游学院, 内蒙古 呼和浩特 010022)

旅游者参与视角下的民族旅游舞台表演分析

——基于云南和内蒙古旅游实践的考察

宋河有

(内蒙古师范大学旅游学院, 内蒙古 呼和浩特 010022)

舞台表演已成为民族旅游开发中的重要形式之一,旅游者参与也成为重要的民族旅游体验环节。在对云南和内蒙古旅游实践考察基础上,从旅游者参与视角将民族旅游舞台表演分为三种类型:即被动参与的城市剧场舞台表演、配合参与的旅游景区舞台表演以及全面参与的旅游社区舞台表演。从舞台设计、互动对象、东道主真诚度、互动内容和活动安排等方面看,三者存在不同程度差异。从旅游者参与效果看,剧场舞台和景区舞台的被动、配合参与给旅游者留下了商业化、缺乏真实和真诚的感知印象,社区舞台的全面互动参与则能给旅游者留下真诚、真实的旅游体验效果。

旅游者参与;舞台表演;民族旅游;云南;内蒙古

当前中国的少数民族地区越来越注重对本土民族文化资源的挖掘,都力图让旅游者参与到当地民俗活动中,进而获得深刻体验经历。从旅游需求态势看,国内外多数旅游者已不再满足于“游山玩水、走马观花”式的浅层次旅游消费,而更加注重内心体验,尤其是对异域文化风情的深刻感受。随着旅游者消费理念的逐步成熟,参与民族地区的民俗活动已成为越来越多旅游者的心理诉求。从旅游发展实践看,伴随着中国旅游业从观光游向体验游的转型与升级,舞台表演作为民族旅游开发的一项重要手段已经受到了民族地区的重视,旅游者参与在民族旅游开发中的重要性日益凸显,旅游者参与型产品越来越受到旅游开发者和消费者的推崇。在民族旅游舞台表演过程中,旅游者参与的环节变得越来越常见。

在理论研究上,民族旅游表演已经受到众多学者的关注。国内外旅游人类学与旅游社会学界一直关注其对本地族群文化的“商品化”和“舞台化”问题[1]。自美国学者MacCannell在1973提出舞台化真实性理论后,旅游学界对旅游真实、舞台真实等问题展开了广泛讨论[2]。受Cohen对“真实性”问题深化研究的影响,以往对民族旅游舞台表演的研究多关注于舞台表演的“真实性”[3-4]、“符号化生产”[5-7]等问题。旅游体验是旅游的内核[8],旅游地的中心任务就是为旅游者塑造难以忘怀的旅游体验。而旅游者参与是旅游体验的主要实现方式与途径。近年来,在旅游项目设计时,规划师总是注重参与、体验性旅游项目开发,于是旅游参与、体验研究受到了学界的热捧,并取得了大量研究成果[9]。综合来看,从旅游者参与视角对民族旅游舞台表演的专门研究尚不多见。本文在对云南和内蒙古旅游实践考察基础上进行分析和归纳总结,以期对民族旅游开发实践有所裨益。

一、概念阐释与研究方法

(一)概念阐释

1.民族旅游舞台表演

在民族旅游开发中,民间歌舞和习俗表演常常是不可缺少的重要内容。徐赣丽(2006)、覃琮(2009、2010)认为民族旅游表演是指在特定时空背景下,借助有关手段,展示文化主体的才艺、形象,传达某种信息,既不同于纯粹的艺术表演,也不同于日常生活中的表演,专指民族(俗)旅游中的文化展示[5,6,10]。荣海涛(2009)认为民俗旅游舞台表演是通过对当地民俗旅游文化要素的深入挖掘,经过精心的舞台包装,以舞台表演形式呈现给旅游者的歌舞节目表演[3]34。以往学者说法不一,在内涵上有一定差异。结合前人研究,本文认为民族旅游舞台表演是指依托少数民族地区的特定舞台或空间场所,凭借特定手段,以展示独特民族文化为目的,以本地民族歌舞、习俗为内容,以东道主活动为主体,具有表演属性的文化展示活动。“舞台”则泛指用来表演和展示本地民俗的任何场所,包括狭义的专业戏剧舞台,也包括广义、非专业的临时舞台、场地乃至社区空间。

2.旅游者参与

本文所说的旅游者参与是指在东道主对其文化精华进行展示的民族旅游舞台表演过程中,邀请或要求来访者配合表演或参与到文化展示活动中的活动过程。具有旅游者参与环节的民族旅游舞台表演项目可称为旅游者参与型民族旅游舞台表演。

(二)研究方法

依托于对云南和内蒙古的多次实地考察,在此基础上进行理论分析和总结。选取云南和内蒙古两省区的旅游者参与型民族旅游舞台表演为分析对象,一是因为两省区均是典型的少数民族地区,旅游实践中均有旅游者参与型民族旅游舞台表演项目;二是云南为中国西南边疆省份,民族旅游业相对成熟,旅游知名度和美誉度较高,内蒙古是中国北部边疆省区,民族旅游开发相对滞后,两者各具特点,具有代表性和典型性。同时,笔者采用访谈方式了解了旅游者对两省区民族旅游舞台表演中旅游者参与活动的印象和评价。访谈时间为2016年3月10日-30日,访谈对象为2012-2015年四年间曾到云南或内蒙古旅游过的40余人跨省长途旅游者。他们的出游方式包括旅行社组团和自助游,惯常生活省区分别为内蒙古、云南、河南、山东、北京等地,均是首次前往旅游目的地,均具有大学以上学历。此类知识分子群体在旅游市场中占重要市场份额。

二、旅游者参与视角的民族旅游舞台表演类型

根据对云南和内蒙古旅游实践的考察和旅游者参与方式,可将民族旅游舞台表演分为三类。

(一)旅游者被动参与的城市剧场舞台表演

随着旅游业的发展,少数民族歌舞展示场域不断发生转变,从乡村走向城市,成为了一种都市化景观[11]。自20世纪90年代以来,一些旅游中心城市相继出现以少数民族歌舞为卖点的旅游产品,如北京、深圳等城市出现的民俗村,呈现了大量少数民族歌舞展演。在民族地区旅游发展过程中,旅游中心城市由于具有旅游接待设施和交通等方面的优势,常吸引大量旅游者滞留。为充分发挥自身优势,这些城市常挖掘本区域内民族文化资源,尤其是非物质文化资源,将其移植到城中转化为舞台表演项目[12]。主办方通常搭建专业表演舞台或场馆,聘请专业演员,通过专业表演将区域内的代表性文化进行舞台展示。为了增加旅游者体验深度,在表演过程中常安排一些演员与旅游者互动的活动。这些专业演员可能来自区域内外任何地方,不一定是少数民族演员。舞台表演的本质是展示本地区民族文化,演员与旅游者的互动是程序化安排与设计。

云南省西双版纳州景洪市有一知名的民族旅游舞台表演项目叫勐巴拉娜西,在表演过程中设计了演员与旅游者互动的泼水活动。泼水前,组织方会发给旅游者们塑料雨衣来防止被淋湿。在泼水过程中,演员例行程序泼水,旅游者也程序化地防水。在表演场馆外的篝火晚会活动,采用东道主主持、演员配合、旅游者参与并服从安排的方式,将本地民俗与现代化元素较好融合到了一起。在内蒙古各城市中,也常可看到邀请旅游者参与的舞台表演活动,例如蒙古族敬酒、献哈达及烤全羊仪式都需要表演者与旅游者互动,不过舞台比较多样,可能是专业剧场舞台,也可能是宴席桌边。

城市往往受到现代文化的冲击,一些民族文化元素移动到城市中会发生明显失真或变异,例如有些民族歌舞受到现代歌舞影响彻底失去了本来内涵而成为大众文化。旅游城市中专业舞台上的互动表演属于舞台化的东道主与旅游者互动模式,商业化设计明显。舞台表演活动代表的本来意义已经消失殆尽,而充满了现代化娱乐元素。在这种模式中,旅游者多是被动参与,属于被指挥者和服从者。该模式是对区域文化资源移动或凝聚开发形成的,是传统文化与现代文化融合的产物,开发得当的话,可给旅游者留下震撼、神秘与现代化的印象。

(二)旅游者配合参与的旅游景区舞台表演

在少数民族地区旅游开发中,为了对本地特色文化资源充分利用,有一种做法就是在民族社区周边有一定知名度的旅游景区内通过临时舞台表演形式展示本地文化。主办方会雇佣当地居民尤其是少数民族居民做半专业演员,邀请旅游者到舞台上参与民族歌舞、民俗或生活元素展示。表演场地临近本地居民社区,表演舞台选在旅游景区内的专有空间,旅游者同样是被动参与、听从安排。

云南省宜良县城西北的九乡溶洞景区内的彝族歌舞表演活动过程中,旅游者会被拉上舞台参与跳舞,乃至参与“拜天地”互动活动,活动中演员会向旅游者讨要相应的费用。这就是将当地婚庆民俗搬上舞台,邀请旅游者付费参与表演的典型形式。大理市的白族民俗表演中东道主邀请旅游者品尝白族三道茶,也属于旅游者参与型旅游表演活动,整个接待场所都是互动舞台。内蒙古格根塔拉、锡拉穆仁等草原旅游区内对旅游者设计的迎宾、敬酒、歌舞乃至烤全羊仪式,鄂尔多斯地区各景区中的鄂尔多斯婚礼表演活动均属此类。

提炼本地民族文化精华元素,将其集聚在文化原生地附近区位条件较好的地点进行开发,这多是旅游者被动参与型舞台表演,商业氛围浓厚,在中国各民族地区均有呈现。在文化原生地附近的优势区位点设计舞台表演,符合本地民族文化氛围。内蒙古格根塔拉景区的成功就得益于选址在草原上主干道路旁,有便利的可进入条件,并且有一定的草原文化氛围[13]。

(三)旅游者全面参与的旅游社区舞台表演

社区参与旅游已成为民族旅游开发中的常见现象,在民族旅游地呈现的社区居民与旅游者互动模式越来越受青睐。这种模式不局限于固定的表演舞台,而是依托当地居民生活社区,以民族村寨社区整个空间为舞台,以其原生态的异族文化风情(包括民族社区传统和社区居民日常生活等)吸引旅游者主动参与到社区活动中。社区居民承担接待者角色,是旅游者参与的引导者,也是民族文化展示的表演者和旅游者的互动者。

云南省西双版纳州的民族村寨旅游开发比较多样。在基诺山寨,旅游者购买门票进入山寨后,可深入体验村寨社区生活,不但可以随意品尝农家小吃、竹筒酒以及寨内种植的水果,还可以到农户中参观或购买普洱茶,自愿购买村民制作的特色背包、竹制笔筒等手工制品。整个过程看似表演,却又不是表演,旅游者与村寨居民之间实现了全面的真诚互动。在爱伲山寨,旅游者可观看演出,也可参与跳竹竿舞,由于互动舞台和内容的局限,旅游者停留时间相对短暂。在内蒙古草原牧区,以参与牧民生产活动为主的牧人之家旅游模式,成为了近年流行的草原社区旅游模式。在牧民的“旅游营地”,旅游者可以住进蒙古包,跟随牧民一起挤牛奶、赶羊、放牛,可品尝牧民制作的各种奶食品,体验当地游牧文化和民族风情。

将商业元素渗透到民族社区生活中,给旅游者带来原生态感觉,这是民族旅游开发的高级形态。文化多在民间展示和传承,民间的缺憾就是缺乏对这些资源进行消费的客源。瞄准那些渴望“回归自然”“体验异族文化”的都市人和外来旅游者,吸引其深入体验民族社区生活,既可以继承和发扬本民族文化,也能把自己的生存方式与旅游业结合起来。在旅游者面前,社区居民并不需要刻意表演,在社区居民面前,旅游者也不会有被动的尴尬,但却融入到了社区舞台中,最终实现东道主与旅游者的全面互动,双方都充分参与到了旅游活动中。

三、民族旅游舞台表演中的旅游者参与要素分析

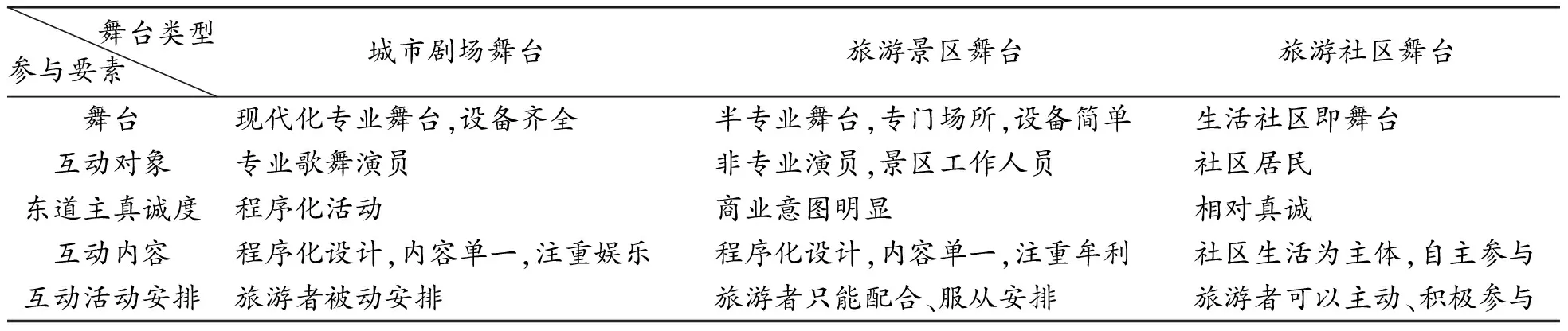

虽说对民族旅游舞台表演的真实性评判会由于旅游者的文化水平、审美能力不同而有所差异[14]。但对旅游者而言,以下要素则会对其体验深度和效果产生不同影响(表1)。

表1 民族旅游舞台表演中的旅游者参与要素比较

(一)舞台

舞台是民族旅游表演的空间媒介,是旅游者参与表演的客观场所。舞台的设计、可进入性以及所处宏观文化环境都对互动效果有直接影响。在舞台设计方面,城市和景区的表演舞台都是专业表演场所,舞台边界清晰,而在民族社区,整个村寨就是一个大舞台,舞台边界模糊;在旅游者进出便利性方面,城市和景区具有明显的可进入优势;在舞台所处的宏观文化环境方面,城市中的舞台更具现代化气息,社区舞台的本地文化氛围则最浓厚。

(二)互动对象及其真诚度

由于旅游者参与表演的空间场所不同,旅游者互动对象也有明显差异。从作为东道主的演员选择上看,城市舞台演员来源广泛,有本区域居民,也有外来演员,他们虽代表东道主,但却未必是真正的东道主,景区舞台演员则多由当地居民扮演,而在社区中则是每位居民都是演员;从演员的表演水平与专业化程度上看,城市和景区舞台的演员更善于表演,而本地社区居民则只是展示自己的生活文化,表演成份相对不多;从互动真诚度上看,剧场舞台上的互动只是舞台表演中的一道程序,按部就班,景区舞台上的互动则是直接以牟利为目的,社区舞台上的互动则显得相对真诚。

(三)互动内容

从总体上看,旅游者参与的舞台表演都是以当地特色文化为主题,提炼出最具代表性的活动内容进行主客互动。但在具体表现上却有一定差异,城市舞台的互动表演是通过提炼本地文化的精华元素,借助现代文艺手段来展示本地特色民俗民风,是纯粹的商业化表演;景区舞台的互动表演则挑选本地特色民俗或生活元素,凭借本地文化氛围,展示本地居民生活中的部分内容;民族社区进行的舞台或类似舞台表演则直接融入日常生活,将旅游接待与居民生活融为一体,注重旅游者对社区居民日常生活的深刻体验。在商业化设计上,城市舞台的旅游者参与内容融合了明显的现代化和商业化元素,注重外在包装,社区中的旅游者参与内容则显得贴近真实生活,注重展示原生态文化,景区舞台的旅游者参与模式居于两者之间。

(四)活动安排

从城市专业舞台到社区的东道主生活舞台,旅游者参与方式呈现出从被动参与,到服从式和合作式参与,再到自愿参与和融入式参与的变化。旅游者参与方式的变化直接影响了舞台表演效果和旅游者体验深度。一般来说,旅游者自发参与的舞台表演更能给旅游者留下深刻印象。其实旅游者参与方式和体验深度的差异是由东道主的舞台安排差异造成的。东道主从完成任务式地纯粹表演,到经济利益驱动下的接待式表演,再到发自内心的主客沟通与接待,舞台表演发生了从纯粹表演到不再是表演的变化。

四、民族旅游舞台表演的旅游者参与效果分析

(一)旅游者对参与活动的印象

对旅游者的访谈调查结果发现,从商业包装上看,依托社区空间、以社区生活为背景,凭借原生态氛围形成的旅游者参与活动更受欢迎并能给旅游者留下深刻印象,现代化的旅游者参与型舞台表演能给旅游者留下短暂的震撼效果,但缺乏真实感的舞台表演使多数旅游者反应麻木甚至反感。从互动对象看,旅游者偏爱于与当地居民进行真诚互动,而对专业舞台演员则持配合或躲避态度。从表演内容上看,当地居民真实的特色民俗和日常生活更受旅游者青睐,纯粹的舞台表演脱离文化原貌,让旅游者感到是商业化操作,尤其是诱导旅游者消费的参与型舞台表演项目使旅游者反感。

(二)旅游者对参与活动的体验水平

从体验视角看,旅游者参与民族旅游活动的深度分五个层次:第一,旅游者观望层次;第二,旅游者尝试参与层次,此时东道主热衷于旅游接待服务,并不以互动活动为中心;第三,旅游者被动参与,东道主邀请旅游者参与,呈现商业化倾向;第四,旅游者合作式参与,旅游者应付东道主的商业化活动安排;第五,旅游者自发、主动融入式参与,东道主接纳旅游者,以礼相待。在前文提到的三种旅游者参与类型中,旅游者体验深度由浅入深,从被动参与到合作式参与,再到融入式参与。由于被调查对象均为知识分子,不是普通大众旅游者,并且是首次前往异地进行长途旅游,所以感受到的体验结果几乎是一致的。这种结果一方面与东道主的开发设计有关,体现出了旅游开发水平与特色差异;另一方面与旅游者的知识水平、旅游经验有关,缺乏旅游经验的旅游者由于害怕冒犯东道主民族禁忌而多是被动参与,而经验丰富的旅游者则显得大胆,更倾向于主动参与,甚至在东道主设计的专业舞台上也可能不服从安排。

结语与讨论

通过归纳总结和分析,可得出以下几点结论:第一,大多数旅游者期望与东道主进行发自内心的互动,并在互动过程中不出现尴尬局面。脱离文化原貌的舞台表演、以表演为诱饵引导旅游者消费的项目使旅游者反感;应付旅游者的程序化舞台表演和互动呈现出了商业化特点,让多数旅游者大失所望。总之,“粗糙设计、东道主缺乏真诚、过度商业化、庸俗化、虚假、变相索要费用”的旅游者参与型民族旅游舞台表演项目使旅游者反感,而社区舞台的旅游者参与活动受多数旅游者欢迎,能给其“真实、真诚”的印象。第二,民族旅游舞台表演应注重营造真实感,给旅游者营造真实性氛围。真实性氛围的营造可从三方面着手,一是与旅游者互动的东道主演员最好是原住地居民;二是舞台媒介,生活社区的真实场景会直接影响表演和互动的真实性效果;三是东道主真诚度,与旅游者互动的东道主举手投足都体现了当地民族风情,其待客真诚度更能影响旅游者感受到的文化真实性。第三,旅游者前往民族地区的旅游动机多是体验异域风土人情。现实中旅游者是多样的,有的喜欢观望别人参与,有的需要激发参与,有的则主动参与。随着商业化开发的泛滥,旅游者参与型项目在各地比比皆是,旅游者参与的胆量和动力整体上逐渐增强。随着成熟旅游者数量的增多,在原生态文化氛围中,吸引旅游者主动参与的旅游项目将会更受欢迎。由于调查过程中选取的调查样本存在局限性,他们对民族旅游的期待有别于普通大众旅游者,所以本文结论具有一定局限性。

同时以下问题值得引起注意和反思:第一,社区舞台的旅游者参与模式属于村寨社区旅游模式,虽然最受旅游者欢迎,并且在短期内能获得良好经济效益。但从人类学角度看,将传统社区完全开放的深度体验游对传统文化的破坏最大[15]。本文提到的民族旅游社区舞台表演项目并不利于传统文化的保护,极易引起本地族群文化变迁,需要引起民族地区旅游开发者的警惕。第二,在同一区域内针对同一主题设计的舞台表演,在具体活动方式上必须有所差异,例如西双版纳的泼水活动虽有多处呈现,但具体活动方式却各有差异。内蒙古各地区的草原民俗表演也应在具体表演形式、旅游者参与方式及参与程度等方面体现差异化,避免旅游者审美疲劳,增加其停留时间。

[1] 孙九霞.族群文化的移植:“旅游者凝视”视角下的解读[J].思想战线,2009(4):37-42.

[2] 邹统钎,高 中,钟林生.旅游学术思想流派[M].天津:南开大学出版社,2008:60.

[3] 荣海涛.民俗旅游舞台表演真实性解析——以《魅力湘西》为例[J].淮北职业技术学院学报,2009(4):34-36.

[4] 杨丽琼,吴丽娴.旅游表演中的艺术真实性分析——以云南少数民族歌舞表演为例[J].内蒙古大学艺术学院学报,2008(4):130-134.

[5] 覃 琮,韦益金.符号互动论视野下的民族旅游舞台表演——以三江侗族自治县程阳八寨为例[J].社会科学论坛·学术研究卷,2009(8):173-179.

[6] 覃 琮.民族旅游舞台表演中的符号化生产及其互动——以三江侗族自治县程阳八寨为例[J].广东工业大学学报:社会科学版,2010(3):74-77.

[7] 阳宁东,刘 韫.符号化生产在民族旅游舞台表演中的运用——以九寨沟藏羌歌舞表演《高原红》为例[J].西华大学学报:哲学社会科学版,2011(6):31-34.

[8] 谢彦君.旅游体验——旅游世界的硬核[J].桂林旅游高等专科学校学报,2005(6):5-9.

[9] 粟路军,黄福才.旅游者参与带来了什么?——旅游者参与对其满意及忠诚的影响[J].云南师范大学学报:哲学社会科学版,2010(5):142-151.

[10]徐赣丽.民俗旅游的表演化倾向及其影响[J].民俗研究,2006(3):57-66.

[11]于 漪.民族歌舞的都市化景观再现——以《吉鑫宴舞》为例[J].学术探索,2013(2):131-135.

[12]宋河有.非物质文化旅游资源在旅游中心城市的有形化利用研究[J].现代城市研究,2010(11):91-96.

[13]宋河有.非物质文化旅游资源移动开发现象探究[J].原生态民族文化学刊,2013(3):139-143.

[14]Cohen·E. Authenticity and Commoditization in Tourism[J].Annals of Tourism Research,1988(3):371-386.

[15]王德刚.表演场迁移——台湾布农族原住民文化旅游化传承的人类学思考[J].民俗研究,2012(3):106-111.

[责任编辑:蒲 涛]

Analysis on Ethical Tourism Stage Performance from the View of Tourist Participation: Based on Investigation to the Practice of Yunnan Province and Inner Mongolia

SONG He-you

(TourismCollegeofInnerMongoliaNormalUniversity,Hohhot,InnerMongolia, 010022,China)

Ethical tourism stage performance has been an important form in the development of ethical tourism. Tourist participation is the important stage in tourism experience. Based on the investigation to tourism practice of Yunnan province and Inner Mongolia, tourist participation is classified into three models, including the model of interactive participation between specialist actor and tourist, the model of deeper interactive participation between local actor and tourist, and the model of comprehensive interactive participation between local citizen and tourist. The three models have differences in design of stage, mutual participation objective, honesty of amphitryon, action contents and arrangement of participation. As for the actual effects, tourist participation in the tourism city and scène spot are more commercialization and lacking honesty, while comprehensive participation in the stage of local community is more of honesty and authenticity.

tourist participation; stage performance; ethical tourism; Yunnan; Inner Mongolia

2016-09-28

内蒙古师范大学人文社会科学一般项目(项目编号:2015YBXM029)成果;内蒙古自治区社科规划项目(项目编号:2014C108)成果。

宋河有(1979-),男,内蒙古师范大学旅游学院副教授,硕士,研究方向为民族区域旅游开发与旅游经济管理。

F592

A

1674-621X(2016)04-0143-06