基于《机械设计基础》课程设计谈高职学生创新能力的培养

桂和利

无锡科技职业学院

【摘要】结合高职学生的特点,以激发学生创新意识,培养学生创新必备能力为目标,重新构建《机械设计基础》课程设计体系,完善《机械设计基础》实训(实习)资源,重视计算机软件使用,加强创新实践等,为学生搭建创新平台,积极引导学生开展创新实践,有效地培养高职学生的创新能力。

【关键词】《机械设计基础》课程设计;高职学生;创新能力

只有打破固有的思维定式和僵化的思维习惯,进行创造性的思维活动,才能不断创新原理,更新技术,才能适应人们对产品功能增强的需求。在教育过程中,培养具有敏锐的创新觉悟和一定创新能力且敢于实践创新的大学生,是时代的需求,也是高职教育改革的一项重要内容。本文结合《机械设计基础》课程设计,围绕学生创新能力的培养,结合笔者多年的教学实践,进行了一定的探索和思考。

一、以培养创新素质为目的,重新规划课程设计

(一)以培养创新知识为目标,整合课程内容

创新知识是指在某一领域具有独到的见解或较深的造诣,具有扎实的基础和深厚的文化底蕴并及时汲取最新的知识。为此,要加强基础性知识的培养,以“必须、够用”为指导原则,确立教学内容,制订教学计划,将《机械设计基础》教学内容整合为“常用机构、机械传动、机械联接”三部分,让学生获得系统、牢固的知识;引导学生汲取更新的知识,实现知识的传播、转化和应用,实现知识创新和技术创新,优化重组《机械设计基础》课程设计内容,按照“结构→原理→应用”逻辑关系,重点加强对结构的分析、原理的讲解、应用的推理,培养学生的知识综合运用能力和汲取新知识的能力;在课程设计中,运用一题多解、方案比较、头脑风暴等教学方法,培养学生独到的见解。

(二)以培养创新能力为前提,选择设计课题

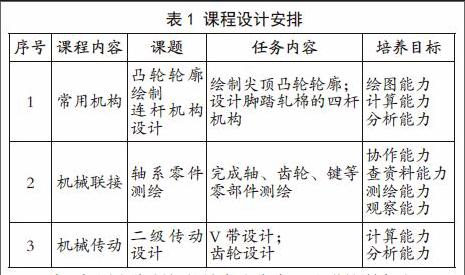

以往,《机械设计基础》课程设计基本上都是采用常规减速器为设计课题,基本能够达到传统的教学目标。然而放在当下,课题缺乏新意,没有考虑到目前高职学生实际状况,教学效果不言而喻。为此,必须要结合学生实际能力,化复杂的“减速器”为多个设计课题,阶段性实施。笔者多年尝试,拟定三大块(常用机构、机械联接、机械传动)、五个小课题(凸轮轮廓绘制、连杆机构设计、V带设计、齿轮设计、轴系零件测绘),每个小课题实践目标明确(见表1),各个课题衔接逻辑性强。通过五个课题设计的培养,提高了学生观察思考、计算绘图、分析推理等创新应具有的基本能力,为今后创新实践夯实了重要基础。

(三)以激发创新热情为出发点,改进教学方法

在传统灌输式的教学中,学生通常只是被动、消极地获取知识,不利于其创新意识的培养。为了营造活跃的学习氛围,激发学生的创新热情,必须进行适当的改革。例如,平面四杆机构的设计,根据机构的工作要求所提出的预定设计条件,确定绘制运动简图所必需的尺寸参数。在以往的教学中,教师通常采用解析法、图解法、实验等具体方法,解决实现给定的从动件运动规律和实现给定的运动轨迹等具体要求。在实践教学中,教师讲解范例,学生根据教师的步骤,依葫芦画瓢。整个教学环节,不利于学生创新热情的激发。为此,改革必须从教师自身出发。首先,教师要重视学生创新热情的培养,运用讨论式、案例式、项目式、探究式等教学方式,培养学生的创新意识和思维习惯,积极引导学生从知识继承者到知识创造者的转变;其次,教师要不断学习,开阔视野,不断尝试新的课程设计方法,利用AutoCAD2010新增的参数化功能,改变尺寸参数或者几何约束,图形自动改变,可以将抽象的平面机构设计变得直观、准确;再次,在教学中,教师要多鼓励学生独立思考,标新立异,多给予学生肯定和鼓励,让他们真真切切地感受到成功的喜悦。

二、利用校内校外资源,夯实创新实践基本能力

(一)完善课程设计资源

实践教学是高等学校培养学生的重要组成部分,是培养大学生实践能力和创新能力的重要手段。以由简单到复杂、从直观到想象为主线,组建典型传动机构、常见机械传动和常见机械联接展示平台。利用此类平台增加学生对机械的感性认识,培养学生观察、记忆、想象、思维等能力,为培养创新能力打下坚实的必要的基础。与此同时,为激发创新灵感,引导创新实践,搭建零(部)件测绘、机构拼装、传动创新设计等实践平台。通过对零件结构的分析,机构创意拼装,机械传动创新设计,帮助学生亲身感受机械中的奥妙,加深了学生对理论的理解,使学生亲身感受机械产品制作过程,激发了学生创新思维,培养了学生创新意识,使学生尝试了创新实践,感受了创新乐趣。

(二)利用计算机软件资源

考虑到高职学生的实际状况,特别是部分学生的空间想象能力欠缺,充分利用计算机软件资源将有助于培养学生的创造力,激发学生对机械的好奇心和旺盛的求知欲,充分挖掘学生的创造才能。在设计过程中,学生根据尺寸参数要求,借助计算机进行运动、受力分析,可以得到精确的计算结果,更主要的是可以调整参数,实现优化设计。使用CAD三维绘图技术,将设计作品旋转、移动,可以观全貌,窥细微,真正实现设计作品立体展现,达到可视化效果,激发学生内心深处的创新欲望。在轴类零件测绘实践中,当绘制装配图时,可以实现多个零件同时操作,保持各个部件相对独立;还可以利用计算机对零件组装、拆卸进行动画设计。利用好计算机技术,把机械设计应用软件应用于教学,不仅实现了课程间的融合,而且拓展了学生设计思路,激发了学生设计兴趣,锻炼了学生创新能力。

(三)借助企业资源

利用校外企业实习基地,结合《机械设计基础》课程内容,组织学生参观制造类生产车间,聘请企业工程师开展产品设计、设备维护等技术讲座;基于校企共享资源,在教师带领下,开设探究性实验,开展针对性尝试;围绕企业产品开展产品改进、工艺优化等具体实践。借助校企共同资源,让学生切身感受到企业和社会对创新设计知识和能力的实际需求,有利于培养真正符合社会需求的具有创新能力的人才。

三、参与综合型创新实践,进一步提升创新实践能力

(一)参加创新竞赛

教师在平时的实践教学过程中,要留意每个学生的表现,注意发掘“千里马”。对于重点培养对象,逐步引导他们了解构型设计大赛、机械创新设计大赛等活动。同时,积极引导学生参加学校主办的课外实践活动,参加市级创新创意大赛。在备赛过程中,由团队成员发挥创造思维讨论确定总体设计方案,进行团队分工,完成创新设计、仿真分析和结构优化、加工、装配、调试及实验改进工作,最后完成整个机械创新过程。

(二)加入教师课题

《机械设计基础》作为一门专业基础学科,在我院跨专业、多班级开设,授课教师较多。课程负责人统一安排部分学生加入授课教师的产品研发、技术服务等科研项目。科研项目联系着生产实际,是培养大学生创新实践能力的良好平台。学生参与具体项目锻炼后,参与科学研究的全过程,明确科学研究的基本要求,掌握科学研究的基本方法,运用所学知识发现问题、分析问题和解决问题,提高综合能力。科研实践可以培养大学生的创新素质,提高大学生的创新能力。

四、结束语

以培养学生具有一定的创新意识、创新思维、创新能力为主要目标,通过课程设计体系优化和整合重组、合理利用校内外创新实践教学资源,深化课程设计教育教学改革,抓住了培养创新能力的关键要素,走出了“以书本为中心”,克服了脱离工程实际的倾向。实践结果表明,尊重事物发展规律,结合《机械设计基础》课程设计,能很好地调动学生学习的主动性,激发学生自主学习、自主创新的积极性,使学生的创新能力得到较大程度的提高。

【参考文献】

[1]张春林.机械创新设计[M].北京: 机械工业出版社,2006.

[2]曹毅,汪选要.从课程设计谈本科生自主创新能力的培养[J].安徽理工大学学报(社会科学版),2010,12(02):88-90.

[3]陆颖荣.提高《机械设计基础》课程设计质量的探索与实践[J].广西轻工业,2008,24(11):146-147.

[4]李自胜,肖晓萍.机械创新设计实践教学與实验室管理探讨[J].西南科技大学高教研究,2011(03):71-73.