越王勾践、巫医与鱼腥草

文_杨军

越王勾践、巫医与鱼腥草

文_杨军

鱼腥草多生长于南方,南方、尤其中西南地区的人更偏爱

网络上常年流传一个最讨厌的蔬菜名单,鱼腥草几乎都排在首位。在《舌尖上的中国》第二季中,鱼腥草曾在家常集中露面。但很快有争论说,“鱼腥草含有对肾脏有害的马兜铃内酰胺”,引发轩然大波。在更早以前,“鱼腥草煮水”还被传说为“防非典菜肴”。此外,用于治疗痰热咳嗽的鱼腥草注射液也曾因不良反应而一度停产。但不论如何,爱吃的人还是爱吃,不爱吃的人绝不会动一筷子。

实际上,对鱼腥草的爱好还是有地域性的。一般来说,鱼腥草多生长于南方,南方、尤其中西南地区的人更偏爱。如果再细看那个最讨厌的蔬菜名单:苦瓜、香菜、韭菜、胡萝卜、芹菜、茼蒿、洋葱、辣椒、葱、姜、蒜、花椒、胡椒等。不难发现,这大部分都是带“香料”性质的食材。通常,喜欢鱼腥草的人大概也不会拒绝其他香辛类蔬菜。反之则否。

可见,讨厌不讨厌,除了人自然的味觉、嗅觉,更多还是文化上的原因。

其实,鱼腥草在南方地区很早就被食用,通常作为一种带巫术性质的药物。

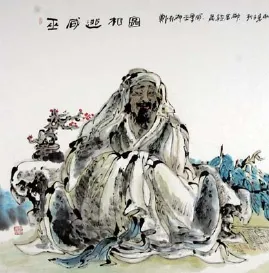

《吴越春秋》中记载了一个神奇的故事。大意说,吴越大战后,越王勾践被吴王夫差俘虏,沦为阶下囚。越王时刻心想复国,要讨好吴王。有一次,吴王生病。勾践正好遇见吴王如厕,粪便恶臭难当。便找准机会,向吴王建议:“囚臣愿尝大王粪便,诊断大王的病情吉凶。”尝完后,越王就告诉吴王,大概到三月疾病会痊愈。又说,一般粪便顺五谷之味,“逆时气者死,顺时气者生”,吴王的粪便“味苦且楚酸”,是应春夏之气。吴王听闻,非常高兴,便赦免越王,将他从石牢迁到宫室居住。但是,越王尝过粪便后,就得了“口臭病”,久治不愈。丞相范蠡就令左右随从平时服用鱼腥草,“以乱其气”。

上古巫医同源、食药同源,在《广雅·释诂》更明确地指出“医,巫也”,其中巫咸就是著名的巫医

这个故事初看较难理解,因为现代医学发现,鱼腥草并没有治口臭的功效,为何左右随从服用鱼腥草就可以乱越王口臭之气呢?因此一般认为,就是鱼腥草的鱼腥味可以冲淡越王口臭。这大概也是讨厌鱼腥味的一种误解。

上古巫医同源、食药同源,大量的药物是在人们不断食用中发现的,不仅具有药用价值,还有各种巫术化的象征意义。在这个故事中,鱼腥草其实不是作为药物直接给病人服用的,而是带点巫术意义的“驱邪”性质。

鱼腥草之所以能驱邪,其核心正在于其药性上。

在传统医学上,一般人们所谓“邪气”,除了指“鬼物”,就是引发疾病的自然因素,所谓风、寒、暑、湿、燥、热等。

春天风、寒,夏天暑、湿、燥、热,恰好是南方地区典型的气候特征。为克服这一气候,人们就产生了偏爱香辛类食物的地方饮食习惯。如《礼记•内则》:凡和,春多酸,夏多苦,秋多辛,冬多咸,调以滑甘。饮食滋味的调和,要注意时令节气。但是,这并非说,时令蔬菜可以多食,而是注重调和。如《黄帝内经》,春省酸增甘以养脾气,夏省苦增辛以养肺气。

中医认为,鱼腥草辛、微寒、归肺经,其对应时令是秋天,生长繁茂于夏天。南方夏天暑、湿、燥、热,正是“夏省苦增辛以养肺气”的最佳时节,可清热解毒、消痈排脓、利尿通淋。勾践尝了吴王的粪便(春夏之气)而染上口臭,被认为是“邪气”,故而需要众人服用鱼腥草(秋气)帮助越王驱邪。

在《吴越春秋》中,鱼腥草被称为“岑草”。再后来称为“蕺菜”“菹(蒩)菜”。岑、蕺、菹古音相近,得以通假。现在西南地区一般称“折耳根”,“折耳”也是“蕺”字音转。蕺从戢,是收敛、停止的意思,正是鱼腥草的药性和驱邪功能。

事实上,直到现在,在一些少数民族地区,鱼腥草还被作为驱邪药物。如台湾东部的高山族部落,只要有人身体虚弱或发烧,巫师就会以鱼腥草煮食医治。一个更神奇的故事是,据说有一位因日据皇民化运动而旅居日本广岛的高山族人,以鱼腥草做药而健康活下,并终其一生未出现一点原子弹爆炸特有的伤害及症状。

传说未免夸大,但鱼腥草的功效是确有医学根据的。

如果统计一下古籍里记载的“驱邪气”药物,类似鱼腥草一样的香辛食材是非常多的。包括最讨厌的蔬菜中,香菜、韭菜、芹菜、辣椒、葱、姜、蒜、花椒、胡椒等。《论语》有“不撤姜食”之说。姜味辛温,《神农本草经》就记载:久服去臭气,通神明。四川地区的“扶阳中医”,就极善用生姜,有著名的“四逆汤”。其中,干姜与附子相配,可增强回阳之功,被尊为臣药。再如辣椒,虽然传入中国甚晚,但因其“性热而散,能祛水湿”,也很快被发展为中西南地区最著名的食材。

最后值得一提的是,还有两个关于鱼腥草起源的著名故事。

一个起源传说是,鱼腥草为观音菩萨所传。唐三藏西天取经时,遇到观音池中的金鱼下凡成精,为害百姓,后被菩萨收服。观音因其在通天河吃了许多童男童女,造孽深重,怜悯人间疾苦,故将功德池中的水草种子撒播人间,用来治病救人,即所谓鱼腥草。

另一个故事则较为朴素,带有劝善性质。

相传很久以前,在一个贫困的村子里,有对夫妻时常虐待双目失明的老母亲。一次,老人患重病,高烧、咳嗽、咳脓血不止,夫妻俩不但不给母亲治病,还怪老人装病。邻居实在不忍,便送来一条鱼慰问老人,夫妻表面应许,背地却瞒着老人自己吃了。但又怕邻居再来看母亲时丑事败露,儿子便到山上采了一种有鱼腥味的野菜,煮了骗母亲说是鱼汤。善良的母亲信以为真,喝了一碗又一碗,不料,病竟奇迹般地好了。后来,这事传了出去,人们在谴责这对不孝夫妻时,也知晓了“鱼腥草”的药性。

以上故事的讲述年代都比较偏后。但从民俗学角度,如果细看,虽然讲述方式不同,其内核实际和勾践的故事是一致的,都强调鱼腥草的药用价值,可以收敛、停止“邪气”,因而演化出救苦救难、导人向善的故事。

——以《螳螂捕蝉》为例,谈劝说的技巧