论民事主体意义上“非法人组织”与“其他组织”的同质关系

谭启平

论民事主体意义上“非法人组织”与“其他组织”的同质关系

谭启平

“非法人组织”是从既有民事立法中的“其他组织”发展而来。“其他组织”在我国立法中有非主体意义和主体意义两种用法。非主体意义的“其他组织”不是规范、科学的法律概念,主体意义的“其他组织”用于统一指称自然人、法人之外的第三类民事主体。“非法人组织”与民事主体意义的“其他组织”内涵相同、外延重叠,在逻辑上属于同一关系。在民事领域,“非法人组织”系对各民事单行法中“其他组织”的默示修改,应基于后法优于前法的原理予以适用;但在经济法、行政法等其他领域,《民法总则》的修改不具有规范效力,在依法定权限和程序完成立法语言修改前,这些领域中的“其他组织”将长期存在。基于此,有必要由全国人大常委会对“非法人组织”和“其他组织”的含义和适用作出立法解释。

非法人组织;其他组织;民事主体;《民法总则》

一、问题的提出

自然人、法人之外第三类民事主体的名称表达是《中华人民共和国民法总则》(以下简称《民法总则》)制定过程中争议颇大的一个问题。很多学者主张,既有立法使用的“其他组织”一词没有确定的内涵和外延,不是一个严谨、科学的法律概念,应以“非法人团体”或“非法人组织”等术语替代。①李永军:《我国未来民法典中主体制度的设计思考》,《法学论坛》2016年第2期;杨立新等:《〈中华人民共和国民法总则(草案)〉建议稿》(2.0版),2015年5月11日, http:∥www.fxcxw.org/index.php/Home/So/artIndex/id/9295.html,2017年5月18日;肖海军:《民法典编纂中非法人组织主体定位的技术进路》,《法学》2016年第5期等。但笔者认为,“其他组织”这一概念不仅在《合同法》《担保法》《民事诉讼法》等民事法律规范中得到广泛应用,而且在商法、经济法、行政法、宪法等领域的法律规范中被普遍使用,其已成为中国特色社会主义法律体系中的一个特有概念。无视既有法律文本而使用“非法人组织”“非法人团体”等全新表达,只会徒增话语冲突和沟通困扰,对民法系统的稳定性以及民法与其他法律规范的协调性带来极大损害,因此建议继续沿用“其他组织”这一术语。②谭启平:《中国民法典法人分类和非法人组织的立法构建》,《现代法学》2017年第1期;持相同观点的立法建议稿可参见中国法学会民法典编纂项目领导小组和中国民法学研究会组织撰写的《中华人民共和国民法典·民法总则专家建议稿(提交稿)》,2016年2月24日,http:∥www.civillaw.com.cn/zt/t/?id=30198#,2017年5月18日。至于“其他组织”内涵外延不统一的局限,恰恰是中国民法典编纂中应当认真解决的问题。③谭启平:《非法人组织立法完善的思考和建议》,2016年8月24日, https:∥www.chinalaw.org.cn/Column/Column_View.aspx?ColumnID=1056&InfoID=20855,2017年5月18日。立法机关最终采纳了前一种观点,认为其他法律中使用的“其他组织”的内涵和外延并非完全一致,不宜继续沿用作为第三类民事主体的法定名称,第三类民事主体和法人一样属于自然人之外的组织体,且不具有法人资格,用“非法人组织”能够准确体现其特征,并以“非法人组织”为名对第三类民事主体进行了规定。④李适时:《中华人民共和国民法总则释义》,北京:法律出版社,2017年,第325页。

《民法总则》已按法定程序通过并颁布,解释和适用的重要任务便接踵而至。《民法总则》第二条、第四章规定的“非法人组织”在理论上是一个全新的概念。《民法总则》规定的“非法人组织”与既有立法中“其他组织”之间的关系为何,《民法总则》及全国人大常委会在有关立法说明中均未予以明确地说明,学界对此的认识也差异巨大。在内涵上,有观点认为,“非法人组织”和“其他组织”属于同一范畴,*参见杨立新:《〈民法总则〉规定的非法人组织的主体地位与规则》,《求是学刊》2017年第3期。但也有观点认为二者属于不同概念;*张新宝:张新宝教授主讲《民法总则》的制定,2017年4月9日,http:∥www.civillaw.com.cn/zt/t/?id=32450,2017年5月18日。在外延上,有观点认为,法人分支机构不是《民法总则》中的“非法人组织”,*张新宝:《〈中华人民共和国民法总则〉释义》,北京:中国人民大学出版社,2017年,第204页。但也有观点认为应将其纳入在内。*龙卫球、刘保玉:《中华人民共和国民法总则释义与适用指导》,北京:中国法制出版社,2017年,第351页。此类认识上的分歧,如果不能得到及时化解,必将导致法律适用上的混乱,也将不利于《民法总则》科学、统一立法目标的实现。“立法完成之后,作为解释法律之人,要比立法者聪明,要把立法不如人意的地方给补上,遵循解释论规则,把有问题的法条解释得没问题,甚至更好地适用到个案中去,法治才能进步。”*任文岱:《专家谈民法总则:当前更重要的是法律的解释和适用》,《民主与法制时报》2017年4月13 日,第5版。个人认为,如何准确地理解非法人组织的内涵与外延,科学地认识“非法人组织”与既有立法中“其他组织”之间的关系,是一个值得认真探讨和重视的理论和实践问题。为此,本文主要从解释论视角厘清“非法人组织”与“其他组织”之间的相互关系,以期对《民法总则》规定的非法人组织制度的理解和适用有所助益。

二、“非法人组织”与“其他组织”的立法考察

我国关于民事主体的基本立法主要规定于1987年1月1日起施行的《中华人民共和国民法通则》(以下简称《民法通则》),但在此之前已经有若干法律文件涉及民事主体内容的规定。

1979年,为适应我国改革开放的需要,第五届全国人民代表大会第二次会议审议通过了《中华人民共和国中外合资经营企业法》。该法第一条规定:“为了扩大国际经济合作和技术交流,允许外国公司、企业和其他经济组织或个人,按照平等互利的原则,经中国政府批准,在中华人民共和国境内,同中国的公司、企业或其他经济组织共同举办合营企业。”首次明确将其他经济组织与公司、企业同列为主体的一种形态。同年,国务院颁布的《关于发展社队企业若干问题的规定》提出并规定了农村各种联营企业、合伙企业、个体私营企业的概念。

1981年12月,第五届全国人民代表大会第四次会议审议通过的《中华人民共和国经济合同法》规定了法人之间、法人和个体经营户、农村承包经营户、农村社员之间订立经济合同的一般规则,明确非法人的自然人组织体具有签订合同的主体资格。根据《经济合同法》的规定,国务院先后颁布了《工矿产品购销合同条例》《农副产品购销合同条例》《建设工程勘查设计合同条例》《加工承揽合同条例》等行政法规,延续了《经济合同法》关于主体类型的规定。

1985年3月第六届全国人民代表大会常务委员会第十次会议审议通过的《中华人民共和国涉外经济合同法》规定,该法的适用范围是中华人民共和国的企业或者其他经济组织同外国的企业和其他经济组织或者个人之间订立的经济合同(国际运输合同除外),明确了其他经济组织的合同主体资格。

在《民法通则》制定过程中,我国学术界曾讨论过是否应在公民(自然人)和法人之外设立第三类民事主体的问题。由于受到苏联民事立法的影响,1986年4月12日第六届全国人民代表大会第四次会议审议通过的《民法通则》在形式上仍然沿袭了以德国为代表的“公民(自然人)、法人”二分这一传统的大陆法系立法体例。但是,《民法通则》又将个体工商户、农村承包经营户、个人合伙、联营等当时存在的特殊主体创造性地规定在公民、法人制度之下,这既是一种富有创造性的立法探索,也为我国民事立法引入第三类民事主体留下了空间。

虽然《民法通则》对第三类民事主体的法律地位没有明确肯定,但自然人、法人之外的各类组织体并不会因为法无确认而自行消失。在改革开放和经济大发展的进程中,大量自然人、法人之外的社会团体不断出现并广泛地参与各类民事活动。在此背景下,《民法通则》之后的一些民事法律法规不断突破既有规定,以“其他组织”为名从不同角度肯定了第三类民事主体的法律地位。

由于受到1986年《民法通则》的影响,1987年6月通过的《中华人民共和国技术合同法》将其适用范围仅限于公民和法人之间。但1989年国务院制定的《技术合同法实施条例》却扩大了主体的适用范围,明确“法人的联营组织或者其他经济组织,可以作为一方当事人订立技术合同”。

1990年制定的《中华人民共和国著作权法》第2条将著作权法律关系的主体明确为“公民、法人或者其他组织”,率先突破了自然人、法人二元主体结构;紧随其后于1991年制定的《中华人民共和国民事诉讼法》在其第49条明确规定“公民、法人和其他组织可以作为民事诉讼的当事人”,在程序法上首次承认了“其他组织”的诉讼主体地位;1995年6月审议通过的《中华人民共和国担保法》第7条也规定:“具有代为清偿债务能力的法人、其他组织或者公民,可以作为保证人”。

此后,1999年3月15日第九届全国人民代表大会第二次会议审议通过的《中华人民共和国合同法》第2条规定:“本法所称合同是平等主体的自然人、法人、其他组织之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。”合同法是极其重要的民事基本法,在合同法中确认“其他组织”的合同法主体地位,对“其他组织”主体地位在民事立法中的最终确定具有一定程度上的标志性意义。但令人遗憾的是,2007年3月16日第十届全国人民代表大会第五次会议审议通过的《中华人民共和国物权法》以及2009年12月26日第十一届全国人民代表大会常务委员会第十二次会议审议通过的《中华人民共和国侵权责任法》,并没有按照《合同法》的立法模式对“其他组织”的主体地位一如既往地予以明确和肯定。

除上述民事法律规范外,在我国行政法、刑法、经济法等领域,“其他组织”这一概念也被大量、广泛地使用。据统计,在我国现行法律体系中,至少有72部法律、70部行政法规、65部司法解释使用了“其他组织”这一概念。*此数据通过在北大法宝数据库“中央法规司法解释”中选择“法律”(排除有关决定、法律解释、工作答复、工作文件及任免)、“行政法规”(排除行政法规解释、国务院规范性文件)、“司法解释”(排除司法解释性质文件及两高工作文件)效力层级,以“其他组织”为关键词作“全文搜索”,并排除失效和重复结果而得出。

在《民法总则》制定过程中,对于在自然人、法人之外,是否要规定第三类民事主体,存在不同观点。一种观点认为,法人之外的一些组织虽然能订立合同,参与诉讼,但这类组织没有独立的财产,无法独立承担民事责任,不宜承认其为独立的民事主体。*李适时:《中华人民共和国民法总则释义》,第324页。另一种观点认为,应当改造法人理论,放弃法人成员承担有限责任的观念,将法人的外延扩展至成员可以承担无限责任,没有必要增设新的民事主体类型。*范健:《对〈民法总则〉法人制度立法的思考与建议》,《扬州大学学报》(人文社会科学版)2016年第2期;柳经纬:《民法典编纂中的法人制度重构——以法人责任为核心》,《法学》2015年第5期。但多数意见主张,《合同法》规定“其他组织”可以订立合同,《民事诉讼法》规定“其他组织”可以参与诉讼,《民法总则》承认其民事主体地位既符合民事主体多元化的历史发展趋势,能够满足现实需要,又有助于完善我国法律制度,实现法律之间的统一。*《民法总则立法背景与观点全集》编写组:《民法总则立法背景与观点全集》,北京:法律出版社,2017年,第17页。立法机关经过调查研究认为,鉴于合伙企业、个人独资企业等不具有法人资格的组织已为我国相关立法所承认,且在现实生活中发挥着重要作用,为便于其参与民事活动,有必要赋予其民事主体资格。*石宏:《〈中华人民共和国民法总则〉条文说明、立法理由及相关规定》,北京:北京大学出版社,2017年,第244页。因此,《民法总则》最终确认了第三类民事主体的法律地位,并在第四章利用七个条文分别就其概念和种类、设立程序、出资人责任、对外代表、解散情形、清算程序以及对法人一般规定的参照适用进行了规定。

由上可见,“非法人组织”和“其他组织”在立法上都不是从来就有的,而是经历了一个从无到有的发展过程。《民法通则》没有对自然人、法人以外的民事主体做出直接规定,其后的一些法律规范以“其他组织”为名在一定程度上规定了这类组织的民事主体地位。在《民法总则》制定过程中,立法者为实现立法用语的规范化,最终以“非法人组织”一词代替此前立法中的“其他组织”。

三、“非法人组织”与“其他组织”的内涵辨析

(一)现行立法中“其他组织”的用法与含义

虽然“其他组织”一词在我国立法中得到长期和广泛的使用,但这一术语在形式上确实存在“看似含义明确,却经不起深思”*朱涛:《民法典编纂中的立法语言规范化》,《中国法学》2017年第1期。的问题。通过对“其他组织”这一术语进行法律文本梳理,我们发现,“其他组织”的含义主要在以下两个层面进行使用。

1.非主体意义的“其他组织”

《现代汉语大辞典》中并无“其他组织”这一词条。“其他组织”系由“其他”和“组织”两个词汇结合而成。“其他”的本意是“别的”,用于指代一定范围以外的人或事物,如“其他节目”“其他工作”等。“组织”是指人们为实现一定目标,互相协作结合而成的集体或团体,如“党团组织”“工会组织”。按照这一含义,“其他组织”与“其他的组织”具有相同含义,既没有特定的内涵,也没有明确的指向。“其他组织”具体为何,取决于与其相并列的事项。

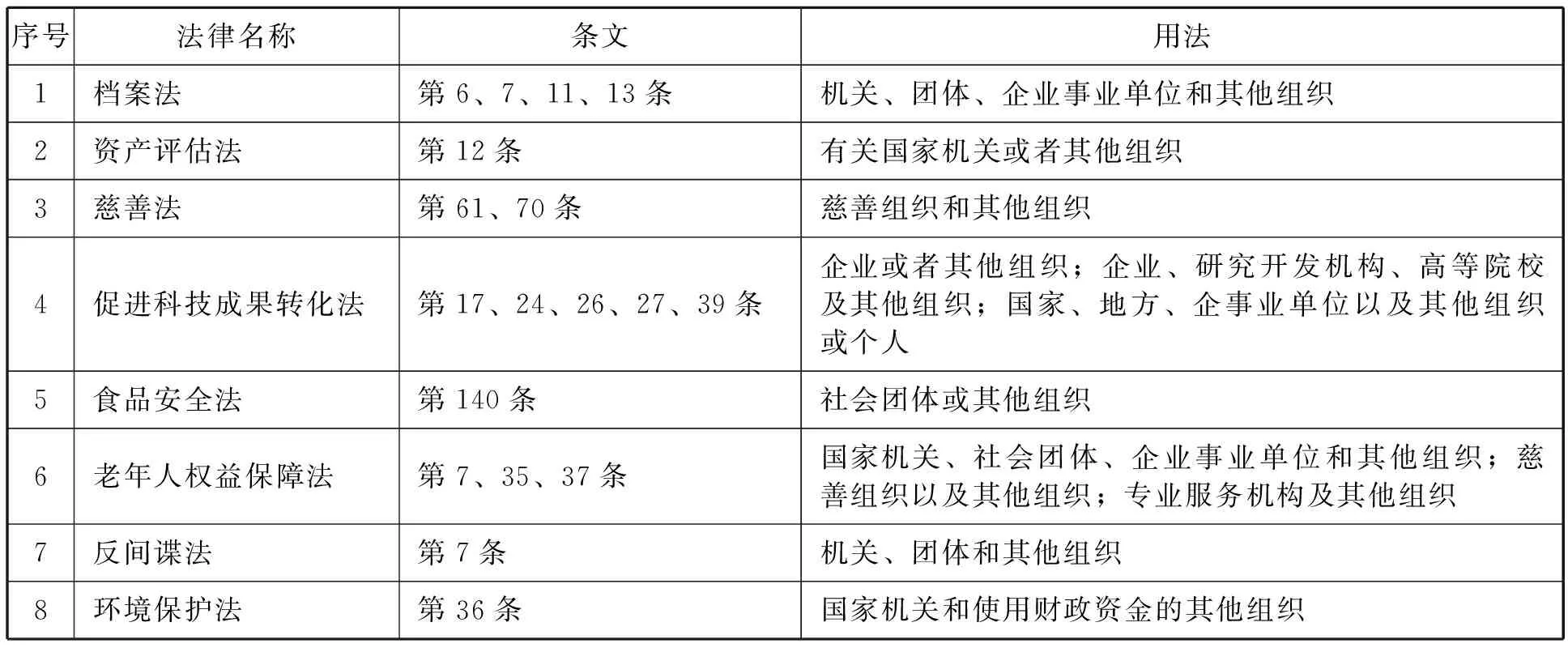

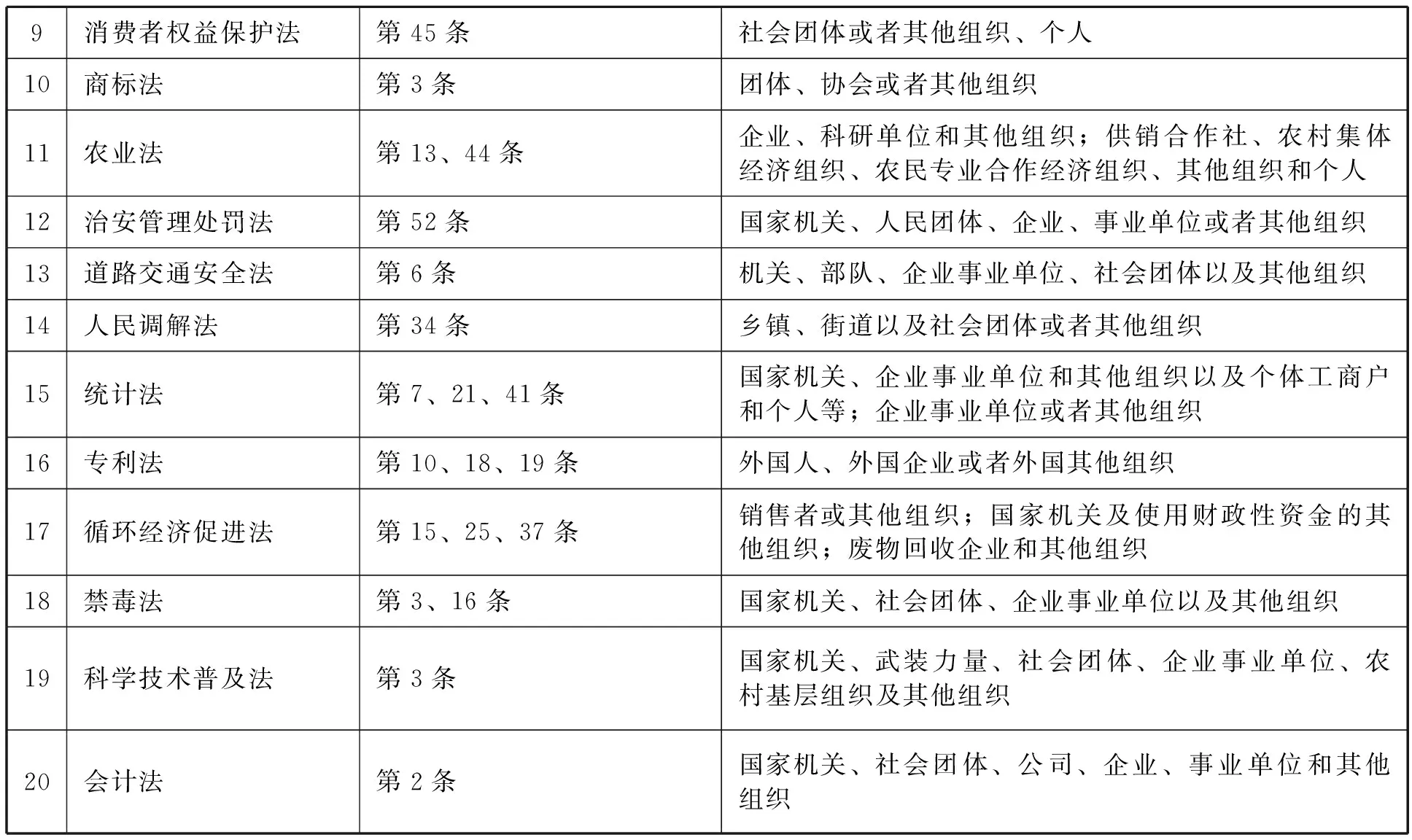

我国立法最初正是在这种意义上使用“其他组织”一词的。1979年《中华人民共和国中外合资经营企业法》中“公司、企业或其他经济组织”、1985年《中华人民共和国涉外经济合同法》中“中华人民共和国的企业或者其他经济组织”以及1989年《技术合同法实施条例》中“法人的联营组织或者其他经济组织”的表述,均使用的是此种含义。在这些立法中,“其他组织”被分别用来指称“公司、企业之外的经济组织”“企业之外的经济组织”“法人联营之外的经济组织”。据统计,在前述使用“其他组织”一词的法律规范中,共有20部法律、24部行政法规以及3部司法解释在内容规定中使用了此种含义。为说明非主体意义“其他组织”的主要特征,特将其在20部法律中的具体用法整理如下表:

现行法律中非主体意义“其他组织”的用法

续上表

由上表可见,此种意义的“其他组织”并不具有统一的使用规范。和它相并列的主体可以是“慈善组织”(《慈善法》第61条)、 “销售者”(《循环经济促进法》第15条)、“国家机关”(《循环经济促进法》第25条)、“团体、协会”(《商标法》第3条)以及“社会团体”(《消费者权益保护法》第45条)等多种不同的法律范畴。相应的,它也不具有明确的含义和指称对象。在不同的法律规范中(如《档案法》和《资产评估法》),甚至在同一法律的不同条文中(例如《循环经济促进法》第15、25、37条),它均可以呈现出不同的含义。法律概念必须精确、规范、统一。*张文显:《法哲学范畴研究》(增订本),北京:中国政法大学出版社,2001年,第159页。因此,此种意义的“其他组织”并非一个规范、科学的法律概念,它没有法学上的含义,仅具有语言层面的意义。

2.主体意义的“其他组织”

但我国立法上的“其他组织”并非仅此一种用法和含义。自1989年《行政诉讼法》将“其他组织”与“公民”“法人”并列在一起开始,*将“其他组织”作为与自然人(公民)、法人并列的一类主体的立法最早可追溯到1989年4月4日第七届全国人民代表大会第二次会议通过的《中华人民共和国行政诉讼法》。尤其是《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉若干问题的意见》(法发〔1992〕22号)第40条明确规定“其他组织”的定义与类型后,“其他组织”一词逐渐形成为一个主体意义上的、具有固定含义的特定用语与表达,即专门用于指称自然人、法人之外的第三类主体。

此种意义的“其他组织”具有特定的内涵。根据《民事诉讼法司法解释》第52条,“其他组织”是指合法成立、有一定的组织机构和财产,但又不具备法人资格的组织。根据这一概念,“其他组织”必须满足下列条件:第一,合法成立,即必须是根据法律规定的程序和条件成立,法律予以认可的组织;第二,具有一定的组织机构,即有能够保证该组织正常活动的机构设置,比如有自己的名称、经营场所,有自己的负责人、职能部门等;第三,有一定的财产,即必须具有能够单独支配,与其经营规模和业务活动相适应的财产;第四,不具有法人资格,不具有独立的责任能力。*杜万华:《最高人民法院民事诉讼司法解释实务指南》,北京:中国法制出版社,2015年,第83页。而且,此类意义的“其他组织”还具有特定、统一的使用语境,它通常与自然人和法人一起并列使用。

由上可见,此种主体意义的“其他组织”与非主体意义的“其他组织”相去甚远。它具有相对明确的内涵和条件,也具有统一的使用规范,符合法律概念的基本要求,因此可以用来统一指称自然人、法人之外满足特定条件的组织体。但如前所述,此种意义的“其他组织”主要是由《民事诉讼法司法解释》进行界定的,这种程序法中的其他组织是否可以获得实体法上的意义?换言之,民事诉讼法中的“其他组织”与各类民事单行法中的“其他组织”是否具有相同含义?对此,有观点主张“(程序法中的)其他组织虽然可以以自己的名义从事民事活动,但他们本身并不是民事主体”。*张卫平:《民事诉讼法》,北京:法律出版社,2013年,第123页。

但笔者认为,在现行法律体系中,诉讼法中的“其他组织”具有民事主体地位,诉讼法和各类民事单行法中的“其他组织”具有相同含义。理由在于:首先,虽然诉讼法的相关规则是基于诉讼实践的客观需求而设置,但由于民事诉讼法及其司法解释的出台时间在《民法通则》之后,其作出的规定反映了经济生活的实际需要,在一定程度上弥补了《民法通则》规定的缺失;其次,《民事诉讼法》之后的《合同法》已经明确认可“其他组织”是合同法主体之一,“其他组织已经从诉讼法的诉讼主体走到实体法中,成为合同法中的民事主体”。*杨立新:《〈民法总则〉规定的非法人组织的主体地位与规则》,《求是学刊》2017年第3期。而且如前所述,《合同法》之后的诸多民事单行法也承认了“其他组织”参与民事活动的主体地位;再次,从法的体系协调性来讲,“其他组织”在实体法和程序法中也应当被理解为具有相同意义。事实上,在各类民法著作中,虽然关于第三类民事主体的称呼各不相同,但它们与民事诉讼法上的“其他组织”并无差异,均是指法人之外满足特定条件的组织体。即使在比较法上,虽然存在德国法上的“无权利能力社团”,日本法上的“无权利能力社团、 财团”或“法人以外团体”,以及我国台湾地区的“非法人团体”等多种不同称谓,但它们本质上也均是指自然人、法人之外的民事主体。

因此,作为主体意义的“其他组织”在实体法和程序法上应具有相同含义,即均是指自然人、法人之外的第三类民事主体。“其他组织”可以作为民事主体进行必要的民事活动,也可以作为民事诉讼主体以自己的名义参加民事诉讼。与法人相比其特殊之处主要在于,“其他组织”不是独立的民事责任主体,在其财产不足以单独承担民事责任时,其负责人就要承担民事责任。*杜万华:《最高人民法院民事诉讼司法解释实务指南》,第84页。

(二)“非法人组织”与“其他组织”的语义衔接

关于“非法人组织”与“其他组织”内涵的关系,目前主要有两种观点。一种观点认为,“非法人组织其实仍然是其他组织,使用非法人组织这个概念,就是为了避免其他组织概念的随意性和通俗化,不是法言法语,因而使其更具有法律概念的特点。”*此观点系杨立新教授对其他学者主张的总结,他本人则赞成后一种观点。参见杨立新:《〈民法总则〉规定的非法人组织的主体地位与规则》,《求是学刊》2017年第3期。另一种观点认为,非法人组织和其他组织是相互独立存在的两个概念,《民法总则》对第三类民事主体冠以“非法人组织”就是为了区别于以往的“其他组织”。*张鸣起:《〈中华人民共和国民法总则〉的制定》,《中国法学》2017年第2期。《民法总则》中“所谓的非法人组织,并非以前《合同法》或《民事诉讼法》中规定的其他组织。”*张新宝:《张新宝教授主讲〈民法总则〉的制定》,2017年4月9日,http:∥www.civillaw.com.cn/zt/t/?id=32450,2017年5月18日。

值得一提的是,在《民法总则》制定过程中,《民法总则(草案第三次审议稿)》第101条第2款曾规定:“非法人组织包括个人独资企业、合伙企业、不具有法人资格的专业服务机构和其他组织。”该款规定将“其他组织” 作为“非法人组织” 的一个子类型进行列举,试图通过“其他组织”的包容性来实现“非法人组织”的体系开放性。张新宝教授在其《〈中华人民共和国民法总则〉释义》一书中指出“本条中的‘其他组织’同样属于‘非法人组织’,是指除本条第2款所列举的‘个人独资企业、合伙企业、不具有法人资格的专业服务机构’之外的各类形态的其他非法人组织”。*张新宝:《〈中华人民共和国民法总则〉释义》,第204页。但个人认为,本条的“其他组织”在内涵上与现行法律体系中主体意义的“其他组织”存在差异,容易引起法律上的混乱,而且此类“其他组织”与个人独资企业、合伙企业的关系也难以厘清,因此建议删除该款中“其他组织”这一表述,可直接在类型列举完后加一“等”字来保持“非法人组织”的开放性。*谭启平:《中国民法典法人分类和非法人组织的立法构建》,《现代法学》2017年第1期。最终,《民法总则》将“非法人组织”的类型列举条款修改为:“非法人组织包括个人独资企业、合伙企业、不具有法人资格的专业服务机构等”,这值得肯定。由于《民法总则(草案第三次审议稿)》第101条第2款的规定已被修改,关于非法人组织与“其他组织”内涵关系的探讨便不应再以此为依据,而是应根据最终通过的《民法总则》来分析。

如前所述,“其他组织”在目前立法中具有两种含义,“非法人组织”与“其他组织”之间的关系也应分别予以探讨。就“非法人组织”与非主体意义的“其他组织”而言,由于非主体意义的“其他组织”不是一个科学的法律概念,也不具有明确的内涵和外延,讨论其与《民法总则》中作为第三类民事主体的“非法人组织”的关系并无实际意义。而就“非法人组织”与主体意义的“其他组织”而言,笔者赞成上述第一种观点,即“非法人组织”与“其他组织”具有相同的内涵。理由在于:

一方面,从立法定义来看,“非法人组织”与“其他组织”具有相同的法定含义。《民事诉讼法司法解释》第52条规定,“其他组织是指合法成立、有一定的组织机构和财产,但又不具备法人资格的组织。”《民法总则》第102条规定,“非法人组织是不具有法人资格,但是能够依法以自己的名义从事民事活动的组织。”从文义上看,“非法人组织”的定义强调“能够以自己的名义从事民事活动”而“其他组织”的定义则强调“有一定的机构和财产”。但事实上,“其他组织”都可以以自己的名义从事民事活动,而“非法人组织”也一定会有相应的组织机构和财产。因此,“非法人组织”与主体意义上的“其他组织”在定义上并无本质差异。

另一方面,从立法过程来看,“非法人组织”实质上是对“其他组织”的立法修改。如前所述,我国立法此前一直使用“其他组织”来指称第三类民事主体,由于在《民法总则》制定过程中认识到“其他组织”一词具有不明确性等缺陷,才使用“非法人组织”一词予以替代。此系为实现立法语言规范化,用准确词语代替不准确词语的立法举措,属于立法语言的修改方式之一。因此,“非法人组织”并不是立法者在“其他组织”之外重新创设的一个与其并列的法律概念,而是通过新法优于旧法的法律适用原理而完成的法律术语的默示修改。*默示修改是指由于新法、法的规定或法的行为的出现,而引申出或包含着对某法或法的规定的变动。这种法的修改一般是间接、附带的修改,它以“后法优于前法”的原则为根据。周旺生:《立法学》,北京:法律出版社,2009年,第501页。而且,这种修改是在不影响具体内容的基础上所做的立法语言修改。在含义上,《民法总则》中的“非法人组织”与《合同法》《民事诉讼法》等先前民事立法中的“其他组织”是一以贯之的,他们都指向相同的对象,即自然人、法人之外的第三类民事主体。根据新法优于旧法的法律适用原理,其他民事立法中主体意义的“其他组织”已被《民法总则》中“非法人组织”这一概念所修改。

既然非法人组织承继了主体意义上“其他组织”的含义,那么非主体意义的“其他组织”在立法上是否还有必要继续存在呢?柳经纬教授认为,“其他组织”具有指代特定组织之外的组织的功能。如果一部法律的调整范围不限于特定组织的特定行为,也包括非特定组织从事的此类特定行为,那么使用“其他组织”这一用语就很有必要。例如,《慈善法》不仅对慈善组织的行为予以规范,也对慈善组织以外的开展慈善活动的组织予以规范。因此,《慈善法》中就有必要保持“其他组织”的语言意义。*柳经纬:《“其他组织”及其主体地位问题——以民法总则的制定为视角》,《法制与社会发展》2016年第4期。笔者认为,在特定的立法语境中可以使用非主体意义的“其他组织”,但由于“其他组织”一词具有不确定性,为使立法更加规范和科学,应尽量减少这一表达的使用。对于使用非主体意义“其他组织”的既有立法,也有必要予以清理和完善。例如,《循环经济促进法》第15条第2款规定:“对前款规定的废弃产品或者包装物,生产者委托销售者或者其他组织进行回收的……”。“销售者”和“其他组织”不属于同类逻辑范畴,不宜并列进行规定。值得一提的是,《民法总则(草案第三次审议稿)》第35条第3款*《民法总则(草案第三次审议稿)》第35条第3款:“前款规定的个人和其他组织未及时向人民法院提出撤销监护人资格申请的,民政部门应当向人民法院提出申请。”也曾在此种意义上使用“其他组织”一词,但最终通过的《民法总则》进行了修改,未再使用非主体意义的“其他组织”。其修改思路值得肯定。除此之外,另有观点认为,由于《民法总则》要求所有的“非法人组织”均进行登记,而完全不承认未登记组织体的法律地位将难以适应经济社会发展(结社自由)的需要,因此,可以用“其他组织”来指称那些没有登记的组织或团体。*柳经伟、亓琳:《比较法视野下的非法人组织主体地位问题》,《暨南学报》(哲学社会科学版)2017年第4期。但笔者以为,没有必要在民法中再构建一类未经登记的“其他组织”。一方面,如果承认此类“其他组织”具有一定法律人格,其与“非法人组织”之间的相互关系将难以厘清;另一方面,如果赋予此类未经登记的“其他组织”以法律地位,“非法人组织”制度本身以及鼓励各类组织登记经营的立法目的将面临落空的危险。

四、“非法人组织”与“其他组织”的外延比较

在《民法总则》制定过程中,“非法人组织”的范围曾经历数次变动。2016年6月的《民法总则(草案第一次审议稿)》第91条第2款规定,“非法人组织包括个人独资企业、合伙企业、营利性法人或者非营利性法人依法设立的分支机构等”。此后,2016年11月的《民法总则(草案第二次审议稿)》第100条第2款在第一次审议稿的基础上删除了“营利性法人或者非营利性法人依法设立的分支机构”。次月,《民法总则(草案第三次审议稿)》第101条第2款又在个人独资企业、合伙企业之后增加了“不具有法人资格的专业服务机构和其他组织”。最终,2017年3月通过的《民法总则》第102条第2款规定,“非法人组织包括个人独资企业、合伙企业、不具有法人资格的专业服务机构等”。从法条的内容变迁看,法人分支机构不再明确被纳入“非法人组织”。

根据《民事诉讼法司法解释》第52条,“其他组织”包括:(1)依法登记领取营业执照的个人独资企业;(2)依法登记领取营业执照的合伙企业;(3)依法登记领取我国营业执照的中外合作经营企业、外资企业;(4)依法成立的社会团体的分支机构、代表机构;(5)依法设立并领取营业执照的法人的分支机构;(6)依法设立并领取营业执照的商业银行、政策性银行和非银行金融机构的分支机构;(7)经依法登记领取营业执照的乡镇企业、街道企业;(8)其他符合本条规定条件的组织。这些“其他组织”大致可以分成两类,一类是具有独立性的组织体,包括个人独资企业、合伙企业、乡镇企业和街道企业等;另一类是分支或代表机构。

由上可见,“非法人组织”与“其他组织”在外延上的关系很大程度上取决于法人的分支机构的法律地位。《民事诉讼法司法解释》明确将“依法设立并领取营业执照的法人的分支机构”纳入“其他组织”,而《民法总则》虽然在第一次审议稿中将“营利性法人或者非营利性法人依法设立的分支机构”纳入“非法人组织”,随后却删除了相应规定。

对此,目前多数观点主张,法人分支机构属于《民事诉讼法》中的“其他组织”,但不属于《民法总则》中的“非法人组织”。换言之,“非法人组织”与“其他组织”被视为两个不同的法律概念,《民法总则》只承认部分“其他组织”的民事主体资格,法人分支机构虽然属于“其他组织”,但被排除在“非法人组织”之外。例如,杨立新教授在演讲中指出,应该从《民事诉讼法司法解释》规定的八类“其他组织”中将总则中已经规定为“非法人组织”的三类去除,然后从剩下的五类中挑出符合“非法人组织”要求的组织,具体来讲就是具备独立地位、独立享有权利、能够独立承担责任的组织,符合这些条件的就是外资企业、乡镇企业,这两者应该包括在“等”里面。对八类“其他组织”中剩下的其他组织类型,就要否定其民事主体的地位。*杨立新:《〈民法总则〉通过后民法分则的制定》,2017年4月18日,http:∥www.civillaw.com.cn/bo/t/?id=32522,2017年5月18日。因此,“那些原来使用其他组织名义的法人分支机构等,并不包括在非法人组织的其他组织概念之中。”*杨立新:《〈民法总则〉规定的非法人组织的主体地位与规则》,《求是学刊》2017年第3期。张新宝教授也认为,法人的分支机构不属于“非法人组织”。*张新宝:《〈中华人民共和国民法总则〉释义》,第204页。

笔者认为,这种解释思路是不妥当的。理由在于:一方面,如前所述,“非法人组织”并非立法者在“其他组织”之外重新创设的一个与其相并列的法律概念,而是基于立法判断对“其他组织”所做的立法修改,二者属于前后相随的承继关系。从法律的连续性来讲,除非立法另有明确规定,“非法人组织”与“其他组织”应具有相同的外延;另一方面,这种解释方法会导致民事主体资格与民事诉讼主体资格在法人分支机构上的分离。笔者曾分析指出,那种认为民事主体与诉讼主体可以有限分离的观点是值得反思的,在主体的范围和类型上,实体法和程序法必须保持统一,实体法上的民事主体和程序法上的诉讼主体仅是同一主体在不同法律制度中的不同身份。*谭启平:《民事主体与民事诉讼主体有限分离论之反思》,《现代法学》2007年第5期。恰如学者指出,民事主体与诉讼主体的分离现象让人“无法理解”,两者之间存有“无法调和的矛盾”。*民事诉讼法研究基金会:《民事诉讼法研讨(二)》,台湾:三民书局,1990年,第102页。根本性的解决之道在于,通过民法典一般性地赋予非法人团体(包括法人的分支机构)以民事主体地位。*王德新:《民法典与民事诉讼法的协同构建》,《河南社会科学》2016年第1期。

另一种可能的解释思路是,既然“其他组织”这一术语已被修改为“非法人组织”,而且“非法人组织”与“其他组织”具有相同内涵,由于《民法总则》未将法人分支机构纳入“非法人组织”,那么法人分支机构便不再具有民事诉讼主体资格。这种思路符合“非法人组织”与“其他组织”的立法进程,但否定了法人分支机构的诉讼主体地位。这与法人分支机构广泛参与诉讼的社会实践需求相矛盾,也势必给民事诉讼的理论和实践带来冲击和震荡。而且,《民法总则》对民事单行法中“其他组织”的立法修改是否对《民事诉讼法》中的“其他组织”具有规范效力,也是一个值得探讨的问题。

笔者认为,更为妥当的解释方法是,将法人分支机构纳入“非法人组织”,从而实现“非法人组织”与“其他组织”在外延上的统一。采用此种解释方法的理由在于:

第一,从文义上看,法人分支机构符合“非法人组织”的定义条件。根据《民法总则》第74条,法人分支机构可以以自己的名义从事民事活动,法律、行政法规规定应当登记的还应依法登记。此外,法人分支机构在财务上也往往进行独立核算。因此,恰如学者指出,“非法人组织广义上还应包括规定在第四章第一节第74条的法人分支机构,因为他们也是依法设立,不具有法人地位,但以自己的名义从事民事活动,在存续期间可以先以自己管理的财产承担责任,不足以承担的才由法人承担。”*龙卫球、刘保玉:《中华人民共和国民法总则释义与适用指导》,第351页。

第二,从体系上看,将法人分支机构纳入“非法人组织”有助于实现立法之间的协调。如前所述,将法人分支机构排除在“非法人组织”之外,将导致实体法与程序法在主体资格上的不当分离。将法人分支机构纳入“非法人组织”可有效避免此种情形。此外,承认法人分支机构的“非法人组织”地位还有利于实现《民法总则》与其他实体法之间的协调统一。例如,《中华人民共和国劳动合同法实施条例》第4条规定:“劳动合同法规定的用人单位设立的分支机构,依法取得营业执照或者登记证书的,可以作为用人单位与劳动者订立劳动合同;未依法取得营业执照或者登记证书的,受用人单位委托可以与劳动者订立劳动合同。”根据该条,领取营业执照的分支机构具有作为用人单位独立进行民事活动的能力。如果《民法总则》否定法人分支机构的民事主体地位,用人单位的分支机构就没有独立签订合同的资格和能力。由此便导致《民法总则》与其他立法之间的冲突与矛盾。

第三,从理论上看,将法人分支机构纳入“非法人组织”并不具有理论上的障碍。否定法人分支机构“非法人组织”主体地位的理由主要有以下两点:其一,法人分支机构在法人授权范围内依法从事民事活动,其经营管理的财产是法人财产的一部分,分支机构属于法人组织体的一部分,并不具有独立的人格,并非法人以外的另一民事主体。*李适时:《中华人民共和国民法总则释义》,第225页。其二,法人分支机构不发生单独解散和清算的问题,法人解散时进行清算,将对属于该法人总部及该法人分支机构的资产一并清算,“非法人组织”一章关于非法人组织解散、清算的规定,绝不可能对法人分支机构适用。*梁慧星:《〈中华人民共和国民法总则(草案)〉:解读、评论和修改建议》,《华东政法大学学报》2016 年第5期。

但是,法人分支机构与法人的职能部门不同,它具有相当程度的独立性。根据新修订实施的《中华人民共和国企业法人登记管理条例施行细则》第4条,企业法人所属的分支机构应当申请营业登记。另根据该细则第15条,申请营业登记,应当具备下列条件:(1)有符合规定的名称;(2)有固定的经营场所和设施;(3)有相应的管理机构和负责人;(4)有经营活动所需要的资金和从业人员;(5)有符合规定的经营范围;(6)有相应的财务核算制度。在我国现行法律下,法人分支机构有权对外签订合同,有权以自己的名义参加诉讼,并能够以自己占有的财产来承担责任,只是由于其并不具备法人资格,其设立者不能免于承担责任。*江必新等:《最高人民法院指导性案例裁判规则理解与适用(公司卷)》(上册),北京:中国法制出版社,2015年,第47页。作为民事主体的“非法人组织”与不能成为民事主体的“组织”的区别在于:“非法人组织”能够以自己的名义从事民事活动,而且其债务首先以非法人组织自己的财产进行承担或清偿,不能承担或清偿时才由其出资人或者设立人承担无限责任;但对于不具备民事主体资格的“组织”而言,其不能以自己的名义从事民事活动,即使其以自己的名义从事民事活动,对于由此产生的债务也直接由该组织的成员或该行为的实施者承担清偿责任。*张鸣起:《〈中华人民共和国民法总则〉的制定》,《中国法学》2017年第2期。因此,法人的分支机构有自己的名称和组织机构……,符合非法人组织的构成条件。*张民安、王荣珍:《民法总论》,广州:中山大学出版社,2013年,第209页。法人与法人分支机构的关系与投资人和个人独资企业的关系只有量的差别,并无质的差异。至于清算问题,一些特殊类型的“非法人组织”,如业主大会、清算组等,也不会有清算的适用,不能将是否可能发生清算作为认定“非法人组织”的标准。

笔者认为,《民法总则》基于法人分支机构与法人的天然联系而将其置于法人一章,但这种结构安排并不意味着将法人分支机构排除在“非法人组织”之外。虽然《民法总则》第102条第2款没有明确规定法人分支机构,但该教属于不完全性列举,仍然可以通过法律解释将法人分支机构纳入其中。概念之间的关系实质上是概念外延之间的关系。*邓卫:《图书编校宝典》,北京:新华出版社,2014年,第81页。在“非法人组织”与“其他组织”的外延上,法人分支机构并不应被解释为二者的区别所在。对于其他类型的组织体,如业主委员会、业主大会等,基于“非法人组织”与“其他组织”在定义上的一致性,也应做统一的解释和认定。换言之,“非法人组织”与“其他组织”在外延上也应属于同一关系。

五、结 语

时变则法移。立法者应适应社会发展,及时进行法律变动和完善。但必要的稳定性和连续性是法律确定性和权威性的前提,也是法律内在道德性的要求。*富勒:《法律的道德性》,郑戈译,北京:商务印书馆,2005年,第55-96页。因此,“在修改和解释法律时,新法与旧法之间应保持一定的连续性。”*黄文艺:《立法学》,北京:高等教育出版社,2008年,第206页。从我国关于第三类民事主体的立法演进看,“非法人组织”不是“其他组织”之外的一个全新概念,而是基于特定理由对后者进行的立法修改。而且,这种修改只是立法语言上的更新,不涉及具体内容的变动。因此,“非法人组织”与主体意义上的“其他组织”内涵相同、外延重叠,在逻辑上属于同一关系。只有这样解释与分析,才能在第三类民事主体制度上实现新法与旧法、一般法与特别法、实体法与程序法之间的连续与协调。因此,在民事领域,基于《民法总则》与此前民事单行法“后法与前法”的关系以及“后法优于前法”的法律适用原理,*周旺生:《立法学》,第501页。《民法总则》中“非法人组织”的规定可构成对各民事单行法中“其他组织”的默示修改,可基于“后法优于前法”的原理进行适用。各单行法中关于“其他组织”的规定也可以借民法典编纂之机予以清理和修改。

但对于经济法、行政法等其他领域中关于“其他组织”的立法而言,由于这些领域的立法与《民法总则》并非前法与后法的关系,《民法总则》对“其他组织”的修改对它们并无规范效力。因此,这些立法中的“其他组织”不会因《民法总则》中“非法人组织”的规定而被默示修改。在其依据法定权限和程序完成立法修改或立法机关进行统一的立法语言修改前,这些立法中的“其他组织”将长期存在。基于此,有必要由全国人大常委会根据《立法法》第45条第2款,进一步明确“非法人组织”与“其他组织”的具体含义和适用关系。

(责任编辑:魏 萍)

On the Homogeneous Relationship Between Unincorporated Organizations and Other Organizations in the Sense of Civil Subject

Tan Qiping

Unincorporated organizations develop from other organizations in existing civil legislations. Other organizations in our legislation have two kinds of usages—non-subjective meaning and subjective meaning. Non-subjective other organizations are not normative, scientific legal concepts,and subjective other organizations are used to refer to the third category of civil subjects other than natural persons and legal persons. Unincorporated organizations and other organizations have the same connotation and extension, which are logically identical. In the civil field, unincorporated organizations are implied modifications to other organizations in specific civil laws,and should be applied based on the principle that “the latter is better than the former”. But in economic law, administrative law and other fields, the amendment of theGeneralProvisionsofCivilLawdoes not have normative effect, so other organizations in these areas will exist for a long time prior to the modification of the legislative language in accordance with the law and procedures. Based on this, it is necessary for the NPC Standing Committee to make a legislative interpretation of the meaning and application of unincorporated organizations and other organizations.

unincorporated organizations, other organizations, civil subject,GeneralProvisionsofCivilLaw

谭启平,西南政法大学民商法学院、创新型国家建设法治研究院教授(重庆 401120)

国家社会科学基金后期资助项目“民事主体制度研究”(2010FFX015)

DF51

A

1006-0766(2017)04-0075-11

§民法典编纂系列专题:民法总则编§