不同类型运动对中老年人肌力、骨密度影响研究

郭翔 夏慈忠

1.重庆人文科技学院体育教学部,重庆 401572 2.西南大学体育学院,重庆 400715

中老年人维持适当地身体功能和步行能力,是保持生活质量的重要因素,随着年龄增加而流失的肌肉量与肌肉力量下降均是可预期的老化现象而这样的趋势促使中老年人罹患骨骼肌减少症风险随之增高,被视为造成中老年人死亡率增加的可能危险因素。先前的研究均多证实中老年人在适当地阻力训练下,可以显著改善肌肉量与肌力,且在预防老化所造成骨骼肌减少也有很好效果。有研究强调高阻力爆发性训练较中等阻力的全身肌力性训练更积极有效维持更年期妇女的骨密,但Engelke研究也指出:高强度重量训练或高冲击的有氧运动能成功维持脊椎、骨盆、跟骨的骨密,但无助于前臂骨密;其容易对关节造成损伤[1]。许多研究开始关注减低训练强度、延长运动介入时间甚至以多元的运动模式角度来观察运动对骨质与肌力甚至对体内骨骼调节激素的影响。为了能提升中老年人的运动动机与运动效益,本研究探讨时间内、相同运动量的前提下,寻求对中老年人骨骼与肌肉系统的健康效益的运动处方。美国健康局建议中老年人每周至少从事150分钟中强度或75 分钟高强度的有氧运动,坐式生活者则建议较低强度,以预防因剧烈有氧运动导致伤害发。氧运动负载体重的特殊性,能对骨密度有所帮助;而美国运动医学会则提出健康中老年人应以负载体重或阻力运动来预防骨质疏松症,并建议为每周至少从事2次运动,最多不超过4 次;美国国家骨质疏松基金会也建议具负载重量的低冲击运动可在安全考虑下达到维持骨骼的强健[2];因此本研究考虑针对中老年人骨质的促进,是否能结合上述3个机构所提出针对健康、不活动及骨质疏松中老年人在安全考虑下的运动处方建议,归纳出以每周2天总共150 分的运动训练课程为基本原则,并考虑本研究的实验设计,将运动组的训练内容可以建构在等训练量的条件下来探讨不同运动类型或强度对骨质的效益。本研究希望针对中老年人进行不同强度阻力训练外,也想探究在运动量条件相同、以最低剂量来获得最高效益前提下,探寻出运动强度及内容对于中、中老年人的骨密与肌肉功能有最佳的健康效益的方案。为未来中老年人健康研究及国内未来对于老年人健身运动推广提供科学参考。

1 材料和方法

1.1 研究对象

本研究招募73位50岁以上自愿参与、未接受过规律运动训练及无抽烟习惯的健康中老年人,其实验参与者皆具备可执行日常生活行为独立能力。为避免月经周期的干扰,本研究女性参与者皆已自然停经一年以上,停经后也没有接受荷尔蒙补充疗法。实验进行前,参与者需通过医师健康理学评估筛选,合格参与者经被清楚告知研究流程后签署受试者同意书始得进行实验。在实验进行过程中9为受试者因为不愿坚持实验干预而退出实验,11位受试者因为因为个人原因1次以上未参加干预的受试者,被排除出本次实验的有效数据,本次实验的纳入的有效实验人数为53人。

1.2 实验设计

73位实验参与者以上、下肢的最大肌力平均值为依据,对所有受试者编号,计算随机将受试者配成四组,分别为控制组 (control group)、中强度阻力组 (moderate-intensity resistance group)、高强度阻力组 (high-intensity resistance group) 与综合运动组(multi-component group),四组参与者于本研究进行期间皆维持平日生活型态及饮食习惯,三组运动组则进行为期24 周、每周2次约75±5 分钟有专人指导的运动训练计划,以确保实验参与者是在安全环境下接受运动训练,且每次课程之间至少隔一天,使实验参与者获得充分休息。

1.3 实验分组

三组运动组:本研究以相同的运动量、频率及时间处方条件下,设计三种不同运动类型:包括综合式运动和二种不同强度的中、高阻力训练,在阻力运动部分,为排除因训练量不一样所导致实验数据差异,将训练内容设定为等训练量其算式为:

综合式运动因有氧运动不以阻力为量化方式,因此将运动内容设定为较安全的中阻力运动搭配具有负载身体与低冲击特点的有氧律动,整体课程总时间相等定在约75±5分钟,根据规划三种不同运动训练类型在相等运动量或时间的原则下,以渐进与超负荷的原则进行训练 (阻力训练:9 项固定式机台进行全身性包括股四头肌、腿后腱肌群、胸大肌、上下背肌、肱三头、肱二头、核心肌群等大肌群的阻力运动训练);由于实验参与者皆无接触过固定机械式器材,故训练初期 (第1 至2 周),先做1 组15 RM,负荷重量视自己能力而定,主要是使实验参与者熟悉9项机台操作,以确保可训练到正确肌群,如果连续两次训练课程可轻松正确地完成比设定次数多2 次的反复次数,可于下次课程增加重量3%~10%,以1.5 公斤为单位渐渐增加负重至既定强度;有氧运动:以教练带领训练全身性大肌群的低冲击有氧运动为主,以运动强度自觉量表(范围维持在12~15)当作监测指标,探讨不同运动介入对中老年人各变量的影响,其三种运动组和控制组训练内容与定义如下:

1)中阻力组:1 组 50% 1RM (13~15 次)+1 组50% 1RM (13~15 次)。

2)高阻力组:1 组 80% 1RM (8~10 次)+ 1组80% 1RM (8~10 次)。

3)综合式运动组:1 组 50% 1RM (13~15次)+ 30 分钟有氧运动。

4)控制组:除前后实验测试外,均保持平日作息与身体活动,不多做额外运动。

1.4 实验方法与程序

本研究的每位受试者于训练前 (前测-第0周) 及训练后 (后测-第25周) 均须接受骨密、肌肉量与上下肢于低角速度肌力的测试,实验的程序分为以下二部分:

1)骨密及肌肉量测试:本研究骨密与肌肉量检测是采用的双能X 光分析仪 (Dual-Energy X-rayAbsorptiometry; DEXA,型号:GE LunarProdigy,软件版本:3.2 enCore software,version6.10.029),进行手臂、腰椎、股骨颈、腿部、全身的骨密及手臂、腿部、全身的肌肉量的测定。

2)等速肌力运动测试:使用等速肌力仪(Biodex system 4 PRO, Inc., Shirley, New York)作检测,上肢肌群肌力以肘关节为测试部位在低角速度45°/秒下,作5 次屈伸动作,下肢则以膝关节在低角速度60°/秒下,作6 次屈伸动作;测量部位的屈曲及伸张动作的最大力矩作为等速肌力的参数。

1.5 统计学处理

使用统计分析软件SPSS 18.0 进行统计分析,以描述性统计建立受试者基本数据,再以前测数值为共变量的单因子共变量分析(one-way ANOCVA) 检测不同运动类型训练在训练介入后对于各个因变项的变化,达显著则以 Scheffe Test 进行事后检验,本研究显著差异水平设为P<0.05。

2 结果

2.1 受试者基本数据

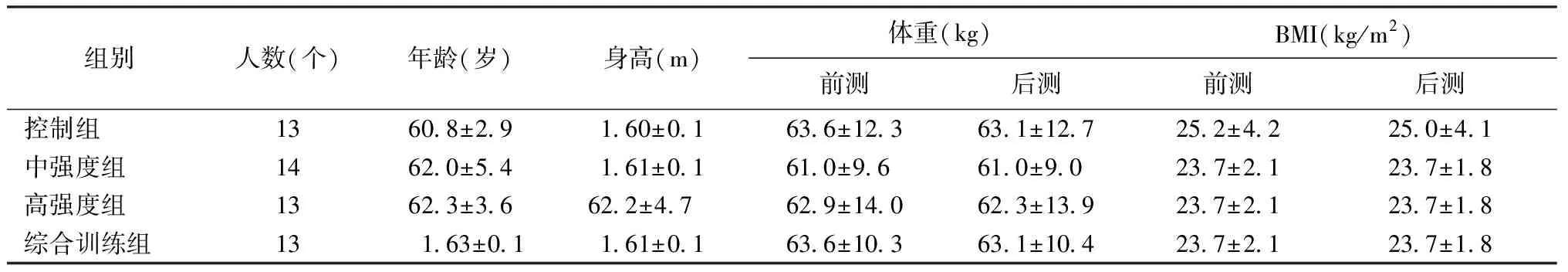

表1 受试者各项基本资料(n=53)Table 1 General characteristics of the subjects(n=53)

本实验原招募73 名受试者,经由24 周实验介入后,全程参与且出席率达90% 以上之实际完成人数为53 位,分别为控制组13 人、中阻力组14 人、高阻力组13 人与综合运动组13人,表1为四组之基本数据呈现,包含年龄、身高、体重和身体质量指数 (BMI);经分析24周运动训练前后四组体重及BMI 并无显著的改变。见表1。

2.2 骨密度与肌肉量变化

1)如图1表2所示:手臂、腰椎、股骨颈、腿部与全身骨密在实验介入前后的改变量,经进一步分析后发现控制组各部位骨密度均呈下降的趋势,24周内平均下降约0.85%,其中腰椎下降1.7%幅度最大;运动组则随部位的不同各有增减,其中阻力组在手臂、腰椎、全身皆呈现显著下降趋势。

图1 24周运动训练后骨密度改变量呈现图(单位:%)Fig.1 Chart of BMD change after 24-week exercise注:a=控制组;b=阻力组;c=综合运动组,ab表示改变量与该组达显著差异(P<0.05)

高阻力组在经24周的运动训练后,各部位的骨密皆呈现增加的趋势,整体均增加约0.8%,包括手臂 0.7%、腰椎 0.8%的改变量显著高于控制组与中阻力组 (P<0.05),此外,高阻力组的腿部骨密增加幅度也显著高于综合运动组与控制组(P<0.05);综合运动组部分:则是腰椎的骨密的增加显著高于控制组与中阻力组 (P<0.05);股骨颈部分则是三组运动组皆一致有上升现象,但无组间的差异存在。

2)如图2、表3所示:发现经过24 周后控制组部分肌肉量有逐渐流失的趋势,特别在手臂(-1.3%) 流失最多,而三组运动组除腿部外各肌群均有增加0.3%~2.8% 肌肉量的现象,高阻力组 (+2.8%) 于手臂增加效果最为明显,整体而言以综合运动组 (+1.8 %) 进步情况最为平均,经进一步统计检验,发现运动组手臂的改变量均显著高于控制组 (P< 0.05),但运动组间则无显著差异;至于其他部位的肌肉量 (腿部、全身) 运动组虽有上升的趋势,但与控制组相较未能达到显著改变的情况。

图2 身体组成肌肉改变量呈现图(单位:%)Fig.2 Chart of muscle mass change of the body component注:*表示改变量与控制组达显著差异(P<0.05)

表2 受试者骨密度前测数值Table 2 BMD results in subjects before the experiment

2.3 上下肢等速肌力变化

如表4所示:四组在运动介入前 (0 周) 及介入后 (25 周)上、下肢屈伸等速肌力的改变量,当肘关节伸张动作时的主作用肌 (伸肌) 为肱三头肌,而肱二头肌的肌力表现则是肘关节在屈曲动作的主作用肌,结果发现24 周实验介入后,运动组在肱三头肌上的最大等速肌力约增加20.6% (中阻力组:+20.1%;高阻力组:+26.1%;综合运动组:+15.5%),其中又以中、高阻力组进步幅度显著高于控制组 (P<0.05);肱二头肌部分,虽然中、高组力运动组的最大肌力进步7.4% (中阻力组:+ 9.1%;高阻力组:+5.7%),但四组间数值未达显著变化。当膝关节伸张动作时的伸肌,股四头肌属主作用肌,腿后腱肌群的肌力表现则反应在膝关节屈曲动作时的屈肌,亦属拮抗肌。实验结果显示运动组股四头肌的肌力增加7%~15.6%,腿后腱肌群增加43.4%~56.9%,特别是中阻力组之腿后腱肌群进步幅度相较于控制组达显著水平 (P<0.05),但无论是股四头肌或腿后腱肌群,运动组间皆无显著差异。而综合运动组于肘关节和膝关节的曲肌或伸肌的力量虽然有上升的趋势但与控制组却无法有显著的差异。

表3 受试者肌肉量前测数值Table 3 Muscle mass results in subjects before the experiment

表4 运动训练干预前后下肢屈伸的等速最大肌力变化(N×m)Table 4 The maximum muscle strength changes of lower limb in flexion and extension before and after exercise training

注:*P<0.05

3 讨论

一般中老年人在年龄上的分类,将40~65岁称为中年期,65~75 岁称为老年期,中老年者伴随着老化,骨骼流失与肌肉适能下降的情况是可被预期的,而身体功能的退化对于中老年人执行日常生活能力上也有所影响,阻力运动虽被证实可改善中老年人肌力,但是否能有效在短时间内刺激肌肉造成肥大现象、增强肌力会因不同训练内容和测量方式而产生不一致性的结果。而本研究即是期望能在了解在何种运动训练后,能在短时间内有效的提升中老年人不断随着老化流失的骨质与肌力,经由本研究设计24 周的运动训练介入观察到现象为:就等速肌力及肌肉量而言,运动组多为维持或增加的现象,因不同运动类型之间而有不同的效益;整体而言,骨密以高阻力的运动效果较佳,在肌肉质量部分三组运动类型所造成的影响则相似,以对小肌群的刺激较为明显,但对于等速肌力则是中、高阻力训练的效果较佳。

3.1 不同类型运动对中老年人骨密度及变化趋势的影响

经过24 周后,控制组各部位骨密均有流失的趋势,这与Bolam[3]研究的结果:骨密会随时间老化而下降的情况相似。Adami[4]研究认为高强度阻力训练可在短期内强化骨密的研究结果与本研究是一致的。在本研究中,中强度、综合运动组虽也有部分区域骨密有些微下降的状况,但整体而言运动组多呈现增加或维持的现象,特别是高阻力组在手臂、腰椎及腿部进步幅度比中阻力和综合性运动组明显,而综合运动组,中阻力组的亦进步,可见阻力运动能够通过外在阻力针对特定骨骼部位刺激,促使肌腱牵引使肌肉收缩,并给予骨骼组织张力直接地造成骨生成和骨重塑的现象,进而提高骨密与肌肉力量。除了探讨骨密外,骨骼对于负荷的适应亦有其位置的特殊性和剂量反映,其中以腰椎、股骨颈、腿部等部位的骨密对高强度的反应效果较为明显,这对于中中老年人骨折好发部位与骨质快速流失的区域的股骨颈而言,相较于骨密下降的控制组,运动组有上升的趋势,虽无统计上的意义,然而研究指出对较年轻的老人族群而言,在跌倒或发生意外的那瞬间,当关节受到外力而肌肉无力拉住股骨头时,容易造成股骨颈或粗隆处骨折,可见腿部肌力的保存及增加对于长者预防跌倒是有帮助的;而本研究部分运动组的腿部肌力能有显著提升,特别是中阻力运动虽在骨密的改善不是甚为明显,但整体肌力都有较佳的提升,对于防跌与未来骨密的促进还是有正面的帮助。而本研究的结果印证了以往的研究:高冲击性、高强度的运动,如跑步、跳跃、重训等对于骨质的增加最为有效,从本研究的结果观察中还是支持高强度的全身性阻力训练是短时间内提升健康中老年人骨密的较佳策略,但在执行时仍需顾虑其关节安全与肌肉酸痛方面的风险。

从本研究结果推断,高阻力运动能在较短时间给予骨质较大的增加效益,同样若长期从事综合性运动还是可以对抗骨质因老化衰退的趋势,但其短时间效率似乎没有高阻力训练明显。Chien[5-6]进行的与本实验相似综合式运动训练内容的研究结果发现有研究于24 周跑步机和阶梯有氧运动训练后,腰椎及股骨颈骨密显著增加2.0%和6.8%,控制组明显减少2.3%和1.5%;而Marques[7]研究证实32 周杠哑铃和冲击式运动训练,对于中老年人股骨颈的骨密可显著增加2.8%,但腰椎与全身则没有显著变化。 因此认为,其负载体重的冲击性运动是通过肌肉牵引造成全身机械性动作及地面反作用力当作刺激来源,而支撑脚落地瞬刻由地面传递回到人体的反作用力无法全部由肌肉系统承受,因而有部份冲击便直接作用于骨骼系统上,产生骨骼应变,有助于全身性的骨质强化。在含有跳跃动作的中高强度冲击运动对于改善骨密较有效果,而本研究的有氧运动为中低强度冲击,动作多为前后或平行移动,故对于骨骼刺激较低导致仅达到维持作用,推论有可能因为中高冲击有氧运动,对于股骨颈刺激较大进而导致骨密增加,且长期运动训练对于骨密的效益较为显著。若要通过中高冲击的综合性运动改善骨密,建议未来可以将运动介入期间拉长,观察累积较长时间的运动量时,是否可以达到高强度冲击的效果。综上所述,阻力运动是一种负重运动,其特点是为通过杠铃、哑铃、弹力或重量训练器械等特定力量,给予特定部位的骨骼与关节透过肌腱牵,让肌肉收缩对骨骼组织产生张力并给予骨生成作用刺激,但阻力运动属于少量地运用反作用力冲击及较多肌肉的牵引的运动方式,但可经由身体各部位的重量刺激,产生全身性的影响;特别是阻力训练进行时,骨骼承受负荷由于速度较慢,大部份的机械刺激可由肌肉系统承担,因此,肌肉附着于骨骼处所产生牵引的作用力,在本研究的实验结果中可以得到验证,甚至可以观察到高强度时的阻力运动对骨骼产生的刺激似乎高于负载体重的中等强度运动所产生的冲击性。

3.2 不同类型运动对中老年人肌肉量、肌力的影响

若有足够的肌肉力量与刺激,对于骨骼的促进结构有很大帮助。从事阻力运动时,骨骼为能支撑运动中肌肉收缩时牵拉住骨骼的力量,必须适应肌力的增加、同时肌肉量的增加也能进而强化骨质密度;在本研究的结果发现控制组手臂肌肉量流失1.3%、腿部肌肉量流失0.7%,但包括躯干在内的全身肌肉量却上升0.7%,进一步询问后发现可能原因为部分控制组成员仍然属于在职的会话,因其工作劳动所造成躯干训练机会较高,而可能稍增加躯干肌肉量的现象;运动组大多已退休,皆能专心参与训练,故各部位肌肉量均有增加0.3%~2.8%的趋势,特别是运动组在手臂肌肉量的增加量最为明显。Chilibeck[8]的研究同样以24 周的阻力训练介入,发现运动训练组全身去脂体重显著增加1.8%,四肢去脂体重也显著提升2.0%;Rabelo[9]研究针对中老年人进行24 周不同类型运动介入,发现仅阻力运动组在全身及手臂肌肉量有显著进步0.4%,而腿部呈现维持状态,其结果与本研究相似;可能是因为在肌肉适应上,上肢肌群如:肱二头肌和肱三头肌属于小肌群,所以经由阻力运动训练后,手臂在神经适应上会较为快速,形成此原因可能是肘关节动作时所牵连收缩肌肉较下肢单纯,因此造成上肢肌群不论增加肌力或肌肉量均较下肢肌群效果佳,因此大小肌群在神经肌肉适应上是有差异性的;而膝关节动作时周围有较多肌群同时收缩,导致延迟股四头肌肌肉肥大,仅为神经适应结果,而上肢肌群较单纯促使单一肌群受力肌肉量明显增加,因两者关节带动的肌群组成稍有差异,其肌力适应可能为肌肉肥大,因此于等速肌力增加机制并不相同。运动对骨质助益的因素中,机械负荷与肌肉的牵引对肌肉力量所造成的影响是无可替代的,本研究结果支持强度阻力运动或综合运动均能有效促进上、下肢肌力,且肱三头肌进步幅度是肱二头肌的4倍,中、高阻力组肱三头肌的进步幅度最为显著;而三组运动组在下肢腿后腱肌群增加肌力的幅度为股四头肌的4.5倍,整体对于等速肌力进步状况而言,三组运动组之间的刺激与适应效果是相似地,并不会受到不同运动类型所影响,可能是因下肢肌群属于大肌肉群,且膝关节屈曲或伸直的动作牵连较多的肌肉,24周已达到肌力增加的初期适应稳定,若仅针对探讨肌力的效果似乎可再缩短观察期程;Buck[10]进行16 周阻力训练后的研究结果指出,于同样角速度测试下与本研究在肱三头肌有显著结果相同;Hammerstrom以24 周中阻力运动介入,发现运动组上肢肌力显著增加了32%,下肢肌肉力量显著进步23%;此外,同样为期24 周以高强度阻力训练后,发现运动组上肢肌力显著增加46%,下肢显著增加39%;显示无论中或高阻力运动皆能有其力量训练的特点,在24 周内有效改善肌肉力量,并无训练强度差异。

相较其他的研究以1RM 测试最大肌力的肌力测试,本研究采取较低速度的测验,虽然最大肌力测试会比等速肌力测试数值高进而导致结果达显著水平,但此施测方式对于中老年人而言,肌肉等张收缩时瞬间压力过大有可能促使血压骤升而提高伤害发生的风险,故本研究出于安全考虑采用等速肌力仪当作为评估中老年人肌力的研究工具,并以次最大肌(sub1-RM) 作为运动处方的调整基础;其二为参与者身体基本素质有可能影响进步幅度,举例来说肌力前测水平较低者可能有较高进步空间,其论点与本研究结果相符,特别是肱三头肌及腿后腱肌群于日常生活中较少作为主动肌的拮抗肌群,经由运动刺激后相较于相对肌群会有较多的进步空间,且下肢于低角速度下,屈伸肌群的标准拮抗比为2∶3,发现中阻力组 为1.2∶3,前测值的拮抗比与标准落差最大,进而导致仅该组腿后腱肌群达显著进步。此外,本研究无法监控所有参与者饮食与营养状况及采男女混编分组且运动组别较多,有可能因此稀释掉运动组进步的幅度,亦是本研究可能的限制;本研究的范围对象为健康的中中老年人,故该族群的运动强度与过程不一定能适用于其他耗弱或严重骨质疏松者,其结果也将限制推论范围。

3.3 结论

中老年人以渐进方式进行的运动训练介入后,以高阻力运动对短时间骨密增进具有最佳效益;而不同运动类型或强度对于最大肌力和肌肉量方面,运动组之间具相似剂量反应,且以日常较少扮演主作用肌群的拮抗肌群进步幅度较大。

3.4 建议

中老年人维持健康及延缓骨质的退化建议每周至少运动2 次,每次约75 分钟的运动训练时间,强化骨骼可以在有专人指导下选择渐增性80% 1RM高阻力运动处方,若以改善肌肉功能为目的,可建议从事含中等强度阻力以上或综合性的负载体重运动型态即能达到增进肌力目的。