基于原型法的蟳埔女上衣结构设计

陈 敏

(黎明职业大学 纺织鞋服工程学院,福建 泉州 362000)

蟳埔女服饰指生活在历史文化名城泉州市中心市区东南部、刺桐港畔、盛产红蟳等海产品的蟳埔社区的妇女,在世世代代靠海维生的渔业劳动生产环境中,逐渐形成的一种既保留了古代传统服饰习俗遗风,又在劳作实践中有所发展、演变的区别于闽南其他地方的“大裾衫、阔脚裤、簪花围”的服饰文化。卢新燕[1]对蟳埔女服饰文化进行田野考察,记录传统蟳埔女服装风格、色彩、面料、纹样、结构工艺和头饰、配饰,从海洋文化背景角度分析服饰构成要素,如面料、色彩、图案、工艺等与地域环境、历史文化之间的联系。李静[2]从文化传承的角度,对蟳埔女服饰的符号学理论研究,将蟳埔女服饰文化元素与时尚创新设计相结合。蟳埔女习俗也于2008年6月被录入第二批国家非物质文化遗产名录[3]。但是,随着泉州市中心城区逐渐东移,蟳埔由小渔村变为蟳埔社区,传统的民居民俗正面临着城市化的趋势,现代文明潜移默化地侵蚀着传统文化,蟳埔延续千百年的蟳埔女传统服饰在现代都市中面临着逐渐消失弱化的危机[4]。目前,只有老年蟳埔妇女在日常生活中还穿着传统蟳埔女服饰。由于需要在海洋环境下劳作,传统蟳埔女上衣衣身的侧缝线一般采用直侧缝线,腰身较为宽松,利于劳动。而今,吃、住、劳动习惯、环境以及年轻蟳埔女对服装与人体之间关系的理解差异,使得传统方法裁制的蟳埔女上衣难以满足年轻女性的审美要求。因此,本文从原型法结构设计的角度来研究蟳埔女上衣的结构裁剪技术,力求在保持传统元素的同时,设计符合现代年轻女性体型特点及审美认知的蟳埔女上衣结构样版。

1 传统蟳埔女上衣的结构特点

1.1 汉服“十字形”平面结构

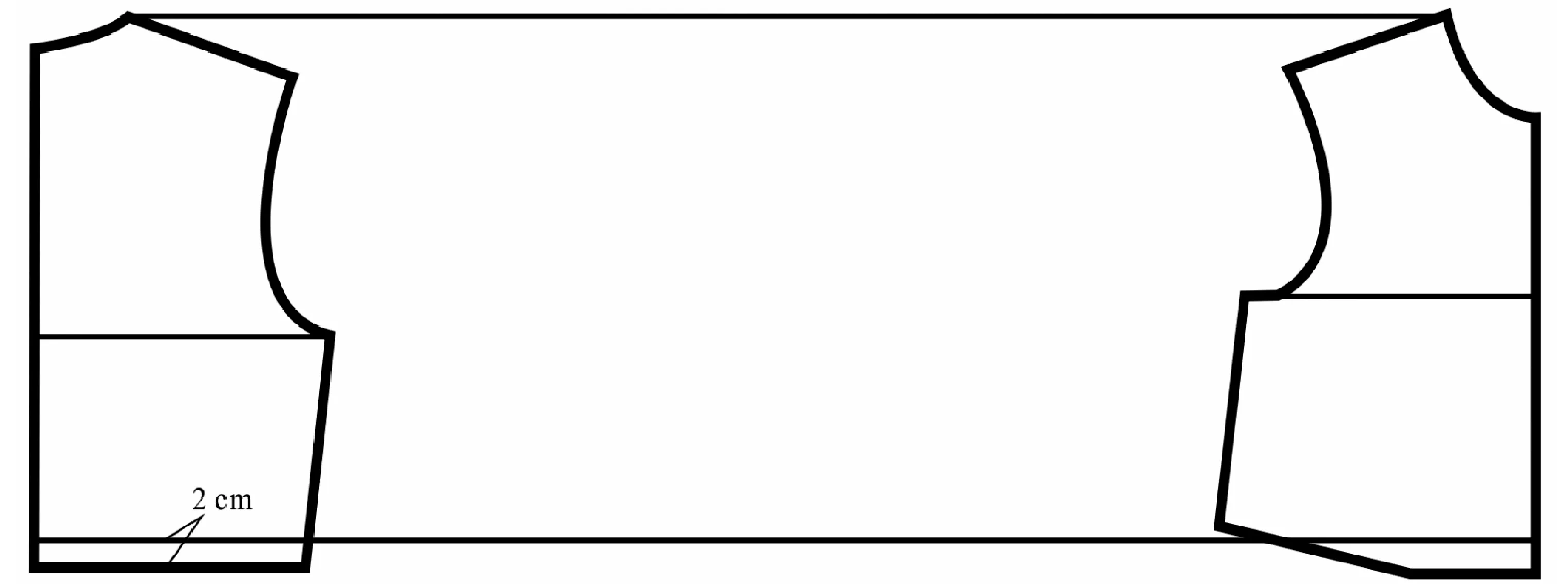

传统蟳埔女上衣的衣身属于“十字形”平面结构,如图1所示。传统蟳埔女上衣肩与袖不分开,上肩没有肩缝,前后衣片连体,衣袖从衣身中连出,如果衣料门幅不够宽,则在左右衣袖的两端再加上罩袖[5]。成形后的蟳埔女上衣除了衣领是立体,其余都在同一平面上,与西式服装三度空间的立体造型不同,基本上属于平面造型,如图2所示。虽然外观没有西式服装合体,但穿着较舒服。由于没有现代服装中的袖窿、袖山弧线、省道等,且放松量较大,导致松量都聚集在袖缝与侧缝相连接的部位。

图1 十字形结构 图2 传统蟳埔衣

1.2 错位拼接结构

蟳埔女上衣大裾衫的结构沿袭汉族服饰右衽,立领盘扣,其主要结构特点是拼接,而且左高右低。蟳埔人认为这样的结构是由于“男左女右,男高女低”,体现我国古代“男尊女卑”的思想[4]。传统蟳埔女上衣不同花色的拼接,是由于早年蟳埔女用扁担挑东西时常磨损衣服肩部,为使破损处方便从拼接处折换而设计的。因此,蟳埔女上衣的拼接设计主要体现早年生产劳作的使用需要,现在则是作为美观的装饰功能。

2 原型法斜襟连袖蟳埔女上衣结构制图

2.1 文化式女装原型

原型是一种模板。设计时,直接在原型样版基础上加长、缩短、展开、收缩等获得各种服装款式的样版,方便为不同个体准确设计服装。服装原型是从人体结构出发,以适应日常基本动作为依据,由最基本的服装部件构成的服装基础型。日本文化原型自1930年第一代原型诞生,到2001年最后一次修订,已经更新到第八代。由于日本与中国在人体体型特征上比较接近,因此,日本文化式原型比较适合东方人体体型[6]。

图3 文化式女装原型

本文采用日本第七代文化式原型,其原型法裁剪比中国传统大裾衫裁剪方法来得方便、快捷,制作原型只需要背长和净胸围两个数字。采用160/84 cm的女装原型,背长38 cm,如图3所示。选择原型设计蟳埔女大裾衫的结构样版,主要是由于该原型胸围放松量10 cm,与日常穿着的蟳埔女大裾衫胸围加放量相当。另外,原型前后领宽大小一样(B/20+2.7 cm),蟳埔女大裾衫前后片需要连裁。设计时,直接从前后片肩颈点水平量出相同长度的出手,保证前后出手一样长。

2.2 蟳埔女上衣结构制版

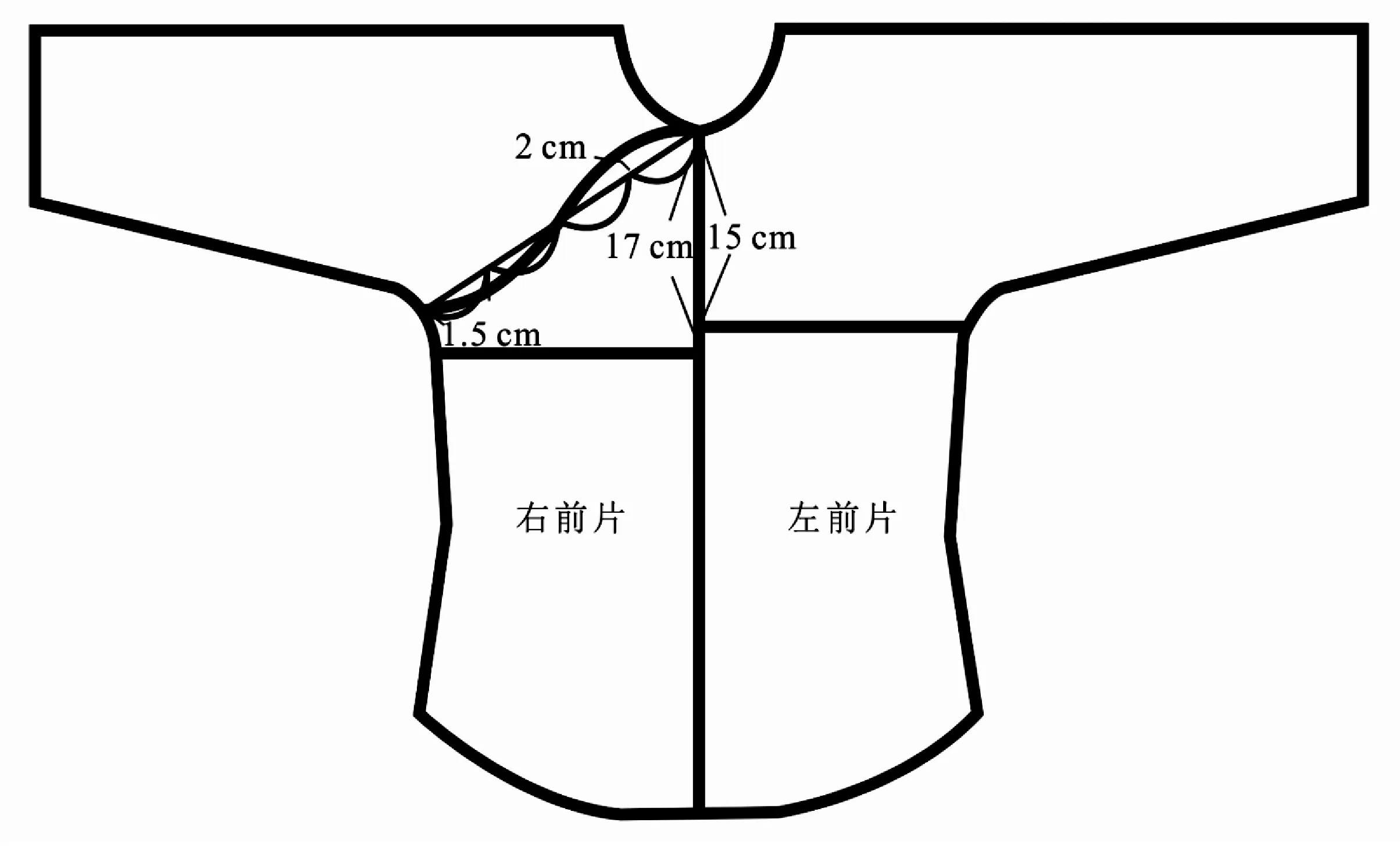

(1)原型定位。前后肩颈点在同一水平线上 ,后片原型腰线提高2 cm,并延长至前片作为前后衣片的腰节线。衣片腰节线提高2 cm,是为了着装后服装腰节线以下比例显得修长一点,从而美化人体上下身比例。如图4所示。

图4 文化式女装原型定位

(2)袖长的设计。蟳埔女上衣是汉服装结构版型, 汉服以出手代替袖长。出手是从人体正中量向手掌部位的尺寸。从前后片肩颈点水平量出手为57 cm。

(3)前后胸围设计。蟳埔女上衣的成衣胸围一般在净胸围的基础上加放10 cm左右,而文化式女装原型的胸围刚好就是净胸围加放10 cm,直接从前后片原型的腋下点向下引垂线。

(4)前后腰围设计。后中腰节收1.5 cm,后侧腰节收1.5 cm,前侧腰线收1.5 cm 。腰围共收9 cm省量,比传统裁剪的蟳埔女上衣合体修身。

(5)前衣长的设计。在后衣长基础上向下1 cm,作为前片衣长线的长度。因为女性胸部的隆起,在上衣穿着后,前衣片往上吊,使得前衣片比后衣片短,影响美观。而让前衣长线比后衣长线加长1 cm弥补了前衣片上吊的问题。在实际设计中可以根据不同体型进行版型调整。

(6)下摆弧线的设计。蟳埔女上衣下摆围一般比胸围大3~4 cm左右。后片衣长线起翘6.6 cm,并向外加宽1 cm。从后中心点弧线连顺下摆加宽点,完成后下摆弧线的设计。后下摆起翘线延长至前片,与前胸围宽线相交点向外加宽1 cm。弧线连顺前衣长前中心点至加宽1 cm点,完成前下摆弧线的设计。

(7)侧缝线、袖底线的设计。原型后胸围大往上3 cm与袖口连接作为袖底线的辅助线。连接袖口大、袖底线的辅助线离胸围大3 cm的点、原型胸围大点、侧腰节收1.5 cm的点及下摆加宽点,并修顺。同样方法完成前片的侧缝线、袖底线的设计。

(8)后中心线的设计。连顺原型的后领中点、后片原型的后领中点至原型胸围线的中点、后片原型腰节提高1.5 cm的点,后衣片下摆中点,完成后衣片中心线的设计。这样设计的后衣片中心线,着装后较修身。如图5所示。

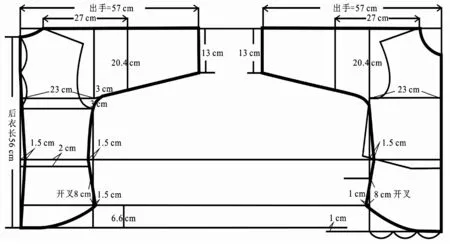

图5 蟳埔女上衣前后衣片结构

(9)蟳埔女上衣前片拼接设计、斜襟设计。沿左前片前中心往下量15 cm,过该点作水平线分割左前片。在前中心线上,右前片比左前片低落2 cm作水平线分割右前片,并完成左高右低的拼接设计。斜线连接前领中心点与右前片胸围最大点,并把斜线分成4份,靠近前领中心的1/4份垂直向上2 cm作点,靠近腋下点的1/4份垂直向下1.5 cm作点,连顺前领中点、向上2 cm点、斜线中点、向下1.5 cm点,完成右斜襟设计。如图6所示。

图6 蟳埔衣前片拼接设计、斜襟设计

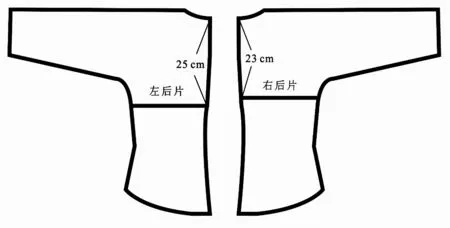

(10)后衣片拼接设计。在右后片后中心线上,从后领中心点沿后中心线往下量23 cm的点,过该点作水平线对右后片进行分割。左后片比右后片低落2 cm画水平线把左后片分割成两部分,完成后衣片拼接设计。后片拼接与前片相反,左低右高。如图7所示。

图7 蟳埔女上衣后片拼接设计

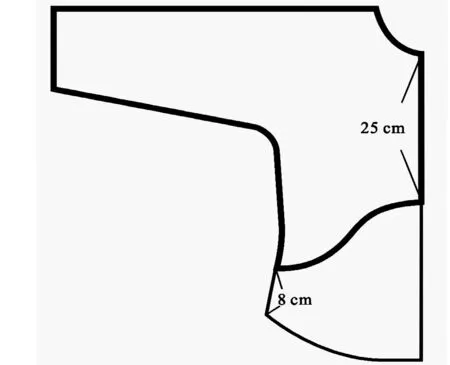

(11)蟳埔女上衣被掩藏的右前片设计。沿侧缝从下摆往上8 cm,右前片前中心往下25 cm,弧线连顺这两点。如图8所示。

图8 蟳埔女上衣片被掩藏的右前片设计

3 结 论

应用文化式女装原型设计蟳埔女上衣结构版型,通过提高上衣腰节线,产生视错觉,以美化着装者的上下身比例;后中腰及两侧腰收省量,让服装更加修身、合体观美;并针对蟳埔女上衣没有胸省设置而导致穿着后出现前短后长的现象,综合考虑人体的前屈运动幅度大于后屈运动幅度及蟳埔女的劳作环境,在前衣长追加了1 cm,以弥补由于乳胸凸引起前长的不足。在保留传统蟳埔女上衣连袖、前后衣片相连、拼接设计、右衽、立领盘扣等古老元素的同时,改良蟳埔女上衣版型以符合年轻一代蟳蜅女审美需求,以促进蟳埔女服饰的活态传承。

[1] 卢新燕.福建三大渔女服饰文化与工艺[M].北京:中国纺织出版社,2014:6.

[2] 李静.泉州蟳埔女服饰文化活态传承[J].西部皮革,2015,37(19):28.

[3] 卢新燕,童友军.海洋文化视角下“非遗”蟳埔女服饰研究[J].艺术设计研究,2014(2):52.

[4] 卢新燕 ,童友军.设计激活传统:“非遗”蟳埔女习俗服饰文化传承[J].福建论坛(人文社会科学版),2014(2):86.

[5] 张建兴.服装设计人体工程学[M].北京:中国轻工业出版社,2010:117.

[6] 赵馨,钟安华.1940-2000年日本女性体型特征及原型特点分析[J].纺织科技进展,2017(1):8.