公共服务体系中非营利组织的嵌入式生存与聚合性发展

胡爱敏

当今社会中,非营利组织的有序参与不可或缺,是公民自我管理、自我服务和自我发展能力的体现,在公共服务体系和社会治理结构中有着不同于市场主体和政府主体的诸多社会功能,因其灵活性、草根性和公益性成为公共服务供给主体和社会治理主体,具有其独特的地位和作用。2013年《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》强调要“激发社会组织活力”,并从经济、政治、文化、教育、卫生、党建等12个方面对发挥社会组织作用提出明确要求,这为非营利组织的发展指明了路径。2017年初,国务院发布了《“十三五”推进基本公共服务均等化规划》,强调要培育多元供给主体,引导民办非营利机构等社会力量参与公共服务。大力发展非营利组织,充分发挥其服务职能和作用,是党和政府在经济社会发展过程中逐步推进社会治理创新、国家治理现代化的工作重点,是更好地满足人民群众日益增长的新期待和新需求的有效方式。本文从社会嵌入理论视角出发,探索公共服务体系及社会治理结构中的非营利组织,研究其嵌入现象,并对如何充分发挥其作用、实现聚合性发展提出有益的路径参考。

一、社会嵌入概念的理论考量

嵌入(Embeddedness)一词, 原义是指一个物体紧密地镶嵌于另外一个物体中,也指一事物内生于他事物的客观现象或过程。换言之,嵌入强调主体与背景的关系,指主体植根于背景中、依附于背景而存在。1944年,制度主义经济学家、经济史学家卡尔·波兰尼(Karl Polanyi)把嵌入概念引入到经济学领域,他从制度结构(institutional Structure)的视角出发,提出“市场不是天然的和自足的,而是经由社会构建及控制的”“人类经济浸淫在人和他人之间的社会关系中”“现代市场经济中文化和社会元素经济化和货币化”“经济交易和交换行为嵌入于由信任和信心致然的长期关系中”等观点[1]。根据经济体系和经济行为体的发展历史,波兰尼认为经济活动是制度化的社会过程,强调信任和融合等社会关系对经济行为和结果的影响,可以说,他眼中的嵌入是经济体系对社会和文化结构的嵌入(Societal Embeddedness of the Economy)。

真正奠定经济的社会嵌入理论基石的是经济社会学家格兰诺维特(Mark Granovertter)。1985年,他从新经济社会学的角度重新界定嵌入概念,强调社会关系网络及其结构对经济行为的形塑作用,因为良好的人际关系可以培育信任和限制不正当行为。他认为:“现有的社会关系和结构是建立在具体的、持续的和反复的社会交往互动和信任的基础上的”,因而社会结构呈现网络化的特征。在既定社会关系网络下,人们的经济行为嵌入在社会关系结构中,受到社会关系和社会结构的影响,“人们之间的社会关系网络限制了不正当行为的发生”,公民个人和企业会根据自身过去的经验来做决定,并与他们信任的人或企业继续合作,以换取社会支持。因此,“嵌入是一种联结方式,把人和社会紧密联系在一起”[2]。

之后,其他学者对嵌入理论进行了发展,把嵌入概念延伸到经济和社会领域,认为在市场经济中,经济行为建筑于社会结构之上,经济和非经济主体都嵌入在特定的社会关系和网络中,受到主体之间社会关系的约束和影响。马丁·海斯(Martin Hess)对嵌入概念进行了总结概括,指出经济行为的社会嵌入既是一个时间概念也是一个空间概念(a Spatialtemporal Concept),经济行为的嵌入可以分为三个维度,不仅仅是主体在文化和政治等社会历史背景中的社会性嵌入,也是在各类关系结构中的网络嵌入,还是在空间地域上的嵌入,“三者共同构成了经济行为的网络及时空结构”[3]。2005年,格兰诺维特又扩展了嵌入的外延和范围,认为经济的社会嵌入是“经济行为在社会网络、文化、政治和宗教中的嵌入”[4]。这种嵌入“不仅是特定主体和具体关键利益相关者的有形互嵌,更是互嵌双方在思想和情感等无形要素上的深度同化”[5]。这样,社会嵌入理论更加完备。

社会嵌入理论对于当前社会现实中的经济和社会行为具有相当大的解释力。当今时代,制度、经济、文化、习俗等因素以前所未有的方式把社会网罗连结成为一个相互依存的网络,成为社会中所有行为体生存和发展的背景。而各类行为体,无论是个人还是组织,都不可能脱离社会背景而孤立存在和发展,相反地,它们都嵌入在一定的政治、经济、社会、文化体系中,受到复杂多元的环境的影响,要以社会的制度和既定规则约束自己的行为。按照社会嵌入理论,非营利组织作为一种来自民间的行为体,也嵌入在特定的政治体制、经济体系、文化结构和社会网络中,在既定社会关系和社会结构中成长,其行为必然受到制度、环境的影响。

二、公共服务体系中非营利组织的嵌入性生存

公共服务是指在经济社会发展中,以满足公众基本需求为主要目的、以公益性为主要特征、以公共资源为主要支撑、以公共管理为主要手段的服务。公共服务的内容比较广泛,随着经济社会发展出现相应的变化和调整。在现阶段,我国的公共服务体系覆盖了教育、就业、社会保障、医疗卫生、文化体育、公共安全、科技普及、环境保护、计生服务等领域,制度体系基本完备。《“十三五”推进基本公共服务均等化规划》把公共服务的基本内容概括为“学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居、困有所帮、文体有获、残有所助”等8个方面,确定了8个领域81个基本公共服务项目清单[6],这些都是人民群众最关心、最直接、最现实的利益。党的十八大报告指出,要加强社会建设,要在公共服务方面持续取得新进展,努力让人民过上更好的生活[7],加快形成政府主导、覆盖城乡、可持续的基本公共服务体系,表明了党和国家对人民群众根本利益的深切关怀。现今时代,公共服务的供给主体是多元化的,非营利组织是社会建设的重要主体,在社会公共事务管理和服务方面具有其独特的优势,其自身特性决定了其在公共服务方面能够有所作为。

(一)公共服务供给结构中非营利组织的嵌入

公共服务的本质属性在于其公共性、普惠性和公平性。应着眼于群众的需求,提高基本公共服务和公共产品提供水平,为人民群众构筑“安全网”和“缓冲区”,着力保障和改善民生。

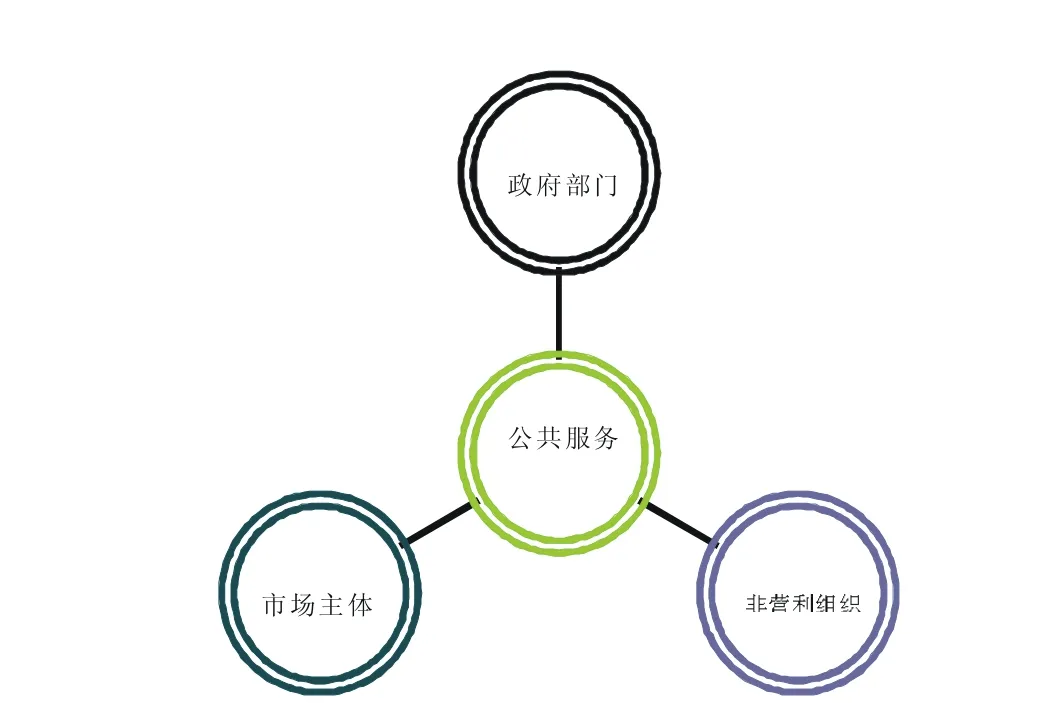

在社会转型和发展的过程中,社会的公共事务管理服务任务繁重,公共服务体系也在经历一个不断完善的阶段。随着公共管理和服务社会化进程的加快,就公共产品和公共服务的供给而言,其主体也逐渐多元化。除了部分公共必须由政府亲自提供外,很多公共服务都可以由各种社会力量提供,如市场主体和非营利组织。换句话说,公共服务的提供主体包括了政府部门、市场主体和非营利组织,各主体构成见下图1。

图1 公共服务供给主体构成:结构性嵌入

作为第一部门的政府是社会公器,为全社会提供公共服务、为民众谋福祉是其文中应有之意,要扮演重要的服务提供者及资助者的角色。而作为第二部门的市场主体则以利润为导向,以竞争的方式参与公共服务。但随着经济和社会的发展进步,社会结构也产生了组织多元化、利益结构多元化、社会阶层多元化等变化,政府部门和市场主体并不能完全解决当今社会面临的各种问题。政府的责任是有限的,市场也有自身缺陷,因而会出现政府失灵和市场失灵现象,导致公共服务真空的出现,以非营利组织为主体的第三部门的产生和发展,恰好弥补了政府和市场在公共服务供给方面的缺陷。非营利组织指那些不以盈利为目标的、出于社会公益目的、着力支持处理个人关心或公众关注的议题和事件的组织,本文中指社会组织、社会团体、民办非企业单位、基金会等。

理想状态下,在公共服务供给结构中,社会三大部门各有其特定的功能,分工协作,资源共享,从不同的角度满足民众对公共服务的需求,使社会处于一个和谐的状态。这就为非营利组织参与公共服务提供了制度性的机会结构。公共服务事关民众福利,是全社会都要关注的事业,要合作,应该鼓励和推动社会各种资源和力量、全体公民共同分担。政府承担着为社会成员提供社会福利的责任,是政策和规则的制定者、公共服务的组织者、管理者和投资购买者,而不是服务的直接提供者和公共产品的生产者。通过市场化的运行机制和竞争机制,市场主体和非营利组织等承担了提供公共服务的具体职责,如专业养老服务机构的护理人员为失能老人提供照顾康复、非营利组织社会工作人员为孤独抑郁的老人提供心理辅导等。在实践中,要在平等和效率之间,在来自政府、市场和社会的主体之间寻找新的平衡,最终提高公共服务资源的成本效益和服务质量,增加公众福祉。

由此看来,非营利组织正是嵌入公共服务供给结构的多元主体之一,“是在市场竞争或协商的基础上占据主导地位的服务提供者”[8],更具灵活性。非营利组织与政府和市场主体相互协调互补,尤其是在不以盈利为价值取向的教育、福利、环保等领域有更大的服务空间。因而,在服务经济社会发展、满足社会多元化的需求、激发社会活力方面具有重要意义。

(二)非营利组织参与公共服务供给的优势

非营利组织根植于社会的自我生长,灵活性、民间性、草根性特点鲜明,这些基本特性决定其在提供公共服务上,在谋民生之利、解民生之忧等方面具有天然优势。

首先,贴近社会成员,了解民众需求。作为草根民间组织,非营利组织更贴近基层民众,更了解民众的现状,真正了解社会成员的利益需求。因而,它们可以比较及时而真实地表达多元利益群体的意愿,能更快捷地回应并满足基层多元化的服务需求,成为灵活的公共服务提供主体。非营利组织是一种为社会提供公益性服务的社会组织,有着自己的独特价值观,其存在基础和精神核心是为特定服务,不以盈利为目的。它们只有服务于特定群体的利益,表达和维护社会弱势群体的利益,才能获得社会支持与自身发展。

其次,成本低、效率高。非营利组织扎根基层,把分散弱小的个人力量整合为强大的集体力量,把分散无序的资源整合为丰富有序的资源,既动员了民间力量,也盘活蕴藏的社会资源,能够提高资源利用率,有利于提高公共物品的供给效率。据民政部预计,2017年底,我国依法登记在册的社会组织数量将达到70万个,其业务范围涉及科技、教育、文化、卫生、劳动、民政、体育、环境保护、法律服务、社会中介服务、工商服务、农村及农业发展等社会生活的各个领域,成为公共服务的提供者,增加了公共物品的供应总量。在帮扶弱势人群、促进环境保护、社区发展、维护社会治安、丰富群众文化生活等诸多方面,非营利组织部分地承接了政府转移、委托、授权的职能,如公益和慈善职能。这个职能的实现主要是非营利组织通过政府购买服务等服务外包的方式,成为政府的重要合作伙伴,提供相当一部分社会性、公益性的产品和服务。这样还降低了减少了浪费,节约了行政成本,减轻了政府的负担,也克服了政府直接提供公共服务所产生的问题。

再次,保证服务的专业化水平。组织自身专业化的水平高低、以及内部成员的专业素养和水平,直接影响到其为社会所提供的服务质量。非营利组织的成立,一般是以社会生活的特定领域为其服务方向,以特定人群为其服务对象.因此,组织内部聚拢了某一领域的专业技术人才,以及对该领域议题感兴趣和深入了解的人士,掌握相应的技术、业务技能,能够满足不同社会群体或特殊人群的特别需求。另外,非营利组织的管理运营机制也相对灵活,服务方法和服务理念更为适应民众的多元化需求。这一切因素使得非营利组织具备专业优势和特长,可以提供专业化、职业化、有针对性的公共服务,这就为提高服务品质提供了切实保障。专业性的非营利组织还可以为政府的政策规划和决策提供咨询和专业建议,为公共管理和服务工作出谋划策,提高政府决策的科学化水平。

另外,非营利组织还成为政府和公民之间的沟通桥梁。非营利组织作为人民群众自我管理和结社权利的体现,以自立、自治、自我服务和自我教育为特征,又有其特定的规章制度和价值观念作为组织及其成员的行为指南,可以有效组织动员社会成员参与社会公共事务的治理。以非营利组织为主体的民间组织架起政府与公众之间的桥梁,搭建起政府与公民的交流平台,成为公民自下而上利益表达的场所,这有利于协调政府与民众、组织与组织的关系,提高社会的沟通能力,可以促进社会发展成果的共享。非营利组织在一定程度上调配了部分散落的社会资源,可以有组织的、有效的承担部分公共服务行为,弥补了政府管不好和没有管的领域的公益性公共服务的空白。因此,非营利组织又担负起部分社会公共利益的自我修复功能,成为公共服务体系的有益构成部分。非营利组织在提供社会公益服务的同时,产生了心理上的凝聚作用,是政府与公民间的缓冲带。对于接受公益服务者而言,从中得到的不止是物质上的帮助和救助,还得到心灵的慰藉,感受到社会的关爱和温暖,这就减轻了负面情绪和心理,利于积极心态的树立。换言之,非营利组织的行动可以拉近社会成员之间的心理距离,这就有助于增进团结和睦,维护社会安定,对于和谐社会的构建将起到积极作用。

三、推进非营利组织聚合性发展的路径选择

在包含诸多要素的社会嵌入结构体系中,每个元素的功能发挥不仅取决于情境中各方行动者的特征及其相互关系,更受制于社会嵌入结构自身的文化、制度等因素[9]。要想使公共服务体系发挥应有效能,就要从嵌入的网络结构入手,改善其嵌入生存的环境,提升自身动力,有效聚合起非营利组织等多种公共服务主体所带来的社会资本,汇聚起治理和服务合力。当前,我国非营利组织在公共服务供给结构中的嵌入方面也面临一些问题,如登记注册门槛较高、生存发展环境较艰难、资金来源不足、自身能力较弱、专业服务人才队伍缺乏等。有效的途径是,要从多方着力,有效利用蕴藏在社会中的丰沛的民间资源参与公共服务和社会治理,为非营利组织及其他社会组织营造良好的发展环境,充分发挥非营利组织的作用和优势,更要积极引导非营利组织和其他社会组织一起依法有序地开展活动,提升服务水平和治理能力,理性参与社会公共服务和公共事务治理。

(一)构筑健康的嵌入环境

对于嵌入于公共服务供给结构中的非营利组织而言,健康有益的法律政策制度环境、运作良好的公共服务的体系和管理格局是其生存和发展的根本保障。2015年10月,《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》提出了共享发展的理念:“提高公共服务共建能力和共享水平……创新公共服务提供方式,能由政府购买服务提供的,政府不再直接承办”[10]。推进政府向社会力量购买公共服务,是优化公共服务供给体系的重要途径。为此,要大力支持和推动公共服务的社会化,政策上扶持、法律上保护,营造有利条件、环境,促进非营利组织的成长发展。

非营利组织发展的力量来自社会基层,其健康发展的关键则在党和政府的有效引导,要扶植扶持非营利组织的成长发育,积极挖掘其潜力。要积极回应非营利组织成长和发展的需求,根据现阶段我国的实际情况,借鉴国外经验,制定和完善相互配套、不同层次的法律法规,重点是继续推进社会组织登记制度改革,创造一个有利的法律和制度环境,使非营利组织的各项活动有法可依、有法必依、违法必究。要在政策上积极引导和培植非营利组织的发育和发展,在法律层面上界定非营利组织等参与公共治理和服务的领域和路径,设立制度化的参与渠道,提高其参与的规范化与制度化。

今后应进一步开放公共事务治理和公共服务领域,积极挖掘、有效利用蕴藏在社会中的丰沛的民间资源和潜力,构建一个党和政府部门、市场部门和非营利组织良性互动的公共服务供给结构,形成政府、市场和社会三方机制良性互动的公共服务网络,形成政府主导、社会参与、民间运作的格局,促进公共服务的健康发展。构建由政府行政监管、社会公众监督(包括媒体监督)、非营利组织自律等构成的综合监管体系,实施有效的监督问责机制,积极发展科学合理的第三方评估机制,引导和促进非营利组织向正确的方向发展。

(二)确保非营利组织的治理能力

打铁先要自身硬。要在公共服务和社会治理领域发挥效能,非营利组织自身的能力是坚实保障。继续推进行政审批制度改革,创新社会组织管理机制,割断非营利组织与政府部门的利益关系,使非营利组织在人、财、物方面与行政机关脱钩,培养非政府组织的独立性和自主能力。要进一步提升非营利组织参与社会管理和服务的能力,强化其角色与功能,厘清其权利与责任,使其成为政府实施社会管理、保障人民权益和维护秩序的合作伙伴。

非营利组织“要积极进行适应性调整,健全内部治理机制,坚持独立法人运作,提高透明度,建立健全自律机制、财务管理机制、绩效评估机制和激励监督机制,增强活力”[11]。非营利组织及其成员要不断强化服务意识和责任风险意识,发挥自身的长处和特点,提升自主发展能力、动员能力、民主参与能力和自主管理能力,打造公信力、提高影响力。要加强非营利组织人才队伍建设,加强对社会组织工作人员的培养,提高从业人员专业素质和服务水平,同时还要吸引培育一支志愿者队伍,以增强其发展的内在动力。总之,要保证非营利组织的非营利性、公益性、服务性,积极发挥其在参与社会管理、提供公共物品、表达不同群体利益诉求、保障社会公益等方面的作用,关键是充分保障其服务社会、服务民生的能力。

(三)提升非营利组织的发展动力

和其他组织一样,非营利组织要正常运转也必须有足够的资金,这是它们嵌入公共服务和社会治理体系的生存基础,也是其发挥公共服务供给主体作用的动力之源。但我国非营利组织普遍面临经费不足的问题,它们只能靠较少的社会捐赠和收取的服务费和会费维持基本的运转,难以在社会公共事务中发挥其应有的效能。因此,多方开拓非营利组织的经费渠道显得格外重要,受到了各方广泛关注。

根据《中央财政支持社会组织参与社会服务项目资金使用管理办法》(财社[2012]138号),自2012年起,中央财政每年安排约二亿元人民币作为重大专项资金,面向全国发布招标公告和方案,支持和鼓励社会组织参与社会公共服务。截至2015年底,全国累计共有1741个项目获准立项,一大批社会组织获得了资金支持。项目拨款由中央国库账户直接拨付到社会组织账户,不必层层转拨,这就节省了时间,解除了社会组织的后顾之忧,使社会组织参与社会服务的积极性得到了充分调动,从而可以更好提供服务。同时,民政部门全程监督,并积极开展社会监督,确保项目执行质量和进度,也可以保障项目资金的有效使用,切实使项目服务对象受益。这一专项基金的顺利运行,充分发挥了中央政府的示范带动作用,全国范围内区域性社会组织发展专项基金的规模和范围不断扩展。2013年国务院颁布了《关于政府向社会力量购买服务的指导意见》(国办发[2013]96号),对政府购买公共服务进行了顶层设计和制度安排,自此,形成了社会组织参与公共服务的全国性热潮。

应以此为契机,进一步完善对非营利组织的公共财政投入机制和扶持机制,完善政府购买社会组织服务机制,通过税收优惠和减免税的政策鼓励其承接和提供公共服务。在政府购买服务的条件下,政府要保持资金注入的长效性和稳定性。当然,非营利组织自己也要注重宣传社会公益目标、宗旨和服务,吸引更多资助者,并且通过和企业等营利组织展开合作获得财力或物力的支持;也可以通过为广大公众提供高质量的、满足不同需求的有偿公共服务的方式,来获取本组织发展所必需的资金[11]。

结 语

非营利组织是社会管理和公共服务多元主体中重要的构成部分,是社会建设的主体之一,具有独特的优势和作用。正确认识并充分发挥非营利组织应有的价值和积极作用,是新时期完善社会治理格局的要求,也是社会治理和公共服务创新战略任务中的重要内容。要按照公共服务均等化的要求,优化公共服务供给体系中的非营利组织的嵌入,引导非营利组织等社会组织健康有序发展、参与社会管理和公共服务,构建起覆盖面广、可持续的基本公共服务体系,让全体人民共享现代化和小康社会的经济、社会、文化的发展成果。

[1]Karl Polanyi.The Great Transformation.The political and Economic OriginsofourTime.Boston:Beacon Press.1944.57-61.

[2]Mark Granovetter.Economic Action and Social Structure:The Problem of Embeddedness.In:American Journal ofSociology,1985:Vol.91,(3): 481-510.

[3]Martin Hess.“Spatial”Relationships?Towards a Conceptualization of Embeddedness.In: Progress in Human Geography,2004: vol.28,(2):165-186.

[4]Mark Granovetter.The Impact of Social Structure on Economic Outcomes.Journal of Economic Perspectives,2005:Winter.

[5]李怀斌.经济组织的社会嵌入与社会形塑——企业社会嵌入及其对企业范式形成的自组织机制[J].中国工业经济,2008(7).

[6]国务院关于印发《“十三五”推进基本公共服务均等化规划》的通知(国发[2017]9号)[EB/OL].国务院,2017-01-23.

[7]胡锦涛在中国共产党第十八次全国代表大会上的报告(全文)[EB/OL].http://www.022net.com/2012/11-18/476845283224333.html.

[8]张红.第三部门的社会功能:理论及启示[J].重庆社会科学,2007(6).

[9]C.Snijders.TrustandCommitments.Amsterdam:Thesis Pub lishers.1996.

[10]中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议辅导读本[M].北京:人民出版社,2015.

[11]胡爱敏.论志愿者组织公益行动的窘境与消解[J].社团管理研究,2011(6).