寸口部妊娠脉分布特点的现代文献研究

于晓飞,杨杰勇,栾玉玲,张文潇,魏恩华,董正平,王斌胜,王科军

(滨州医学院中西医结合学院,山东 烟台 264003)

妊娠是人体特殊的生理状态,为滋养胎儿的生长、发育,母体的气血发生适应性改变。中医认为气血的变化可使脉象发生相应的改变。中医早在先秦两汉时期就对妊娠引起的脉象变化进行了描述,如《素问·阴阳别论》曰“阴搏阳别谓之有子”,《素问·平人气象论》曰“手少阴脉动甚者妊子也”。此后的诸多古代中医文献中都有相关记载,妊娠脉象可以表现为脉率、脉势、脉律、脉力等单一或多种脉象要素的异常改变。为进一步掌握妊娠脉象的特点,总结其分布规律,规范相关名词、术语,更好地指导临床实践,本研究对与寸口部妊娠脉象有关的公开发表的现代期刊文献进行回顾性分析,现报告如下。

1 资料与方法

1.1 资料来源 文献检索分为电子检索和手工检索两个方面。电子检索过程如下:首先进入《中国知网》(CNKI)、《中国生物医学文献数据库》(CBM)、《万方数据知识服务平台》的检索界面,分别以“妊娠OR孕AND脉AND中医”“妊娠脉”“孕脉”“妊娠OR孕AND脉”为检索式进行主题检索,检索时间范围设定为1949-2005年(截止时间2015年7月15日)。手工检索分为3部分:首先在《中国科技期刊·中医药文献索引·基础理论卷(1949-1986)》和《中国科技期刊·中医药文献索引·妇科卷(1949-1986)》中检索与妊娠脉相关的文献题录;根据题录手工补充检索电子检索无法找到全文的文献;最后,检索综述性文献的参考文献。用文献管理软件Note Express(NE)对文献题录进行管理、查重和初筛。根据题录下载文献全文。为确保结果的准确性和可靠性,文献检索采用 2 人背靠背独立方式进行,由第三人核对两次检索结果。对于有争议的文献,由3人共同讨论判定。

1.2 资料选择标准 纳入标准:文献内容明确涉及妊娠脉象。 排除标准:1)非寸口脉诊法所诊得的妊娠脉象,如神门处等;2)临产脉象;3)阐述古代医籍中所记载妊娠脉象的理论及文献研究;4)民族医药、科普类、食疗保健、兽医学及动物实验研究类的文献;5)对于一稿两投的文献,仅取其中资料最全面的1篇。

1.3 文献资料的提取 将文献中涉及到的脉象名称、描述,篇名、发表时间、研究类型、作者挑出,保存到excell表格中。挑选过程采用 2人独立工作原则。

1.4 症状名称规范化 按照《中医药学名词》[1]和《中医症状鉴别诊断学》[2]的相关内容对脉象进行规范和统一,例如“平弦”规范为“弦”“脉出寸口”规范为“长”“和滑流利”“滑有神”“滑冲和” “脉比平人稍更流利”“滑脉三部调匀”“滑动突出”规范为“滑”“偶有停至”“雀啄之象” 规范为“脉律不齐”。难以按照以上规范标准进行规范的脉象描述则按照原文原貌予以保留,例如“尺脉连续鼓指”“带小尾”“首尾有动感”等。1.5 统计学分析 应用SPSS 18.0 统计软件进行频次、频率分析。

2 结果

本研究共筛选出寸口部妊娠脉象相关文献47篇,涉及脉象80种,规范后为32种,累积频次109次。从文献内容来看,病例及个案报道6篇,经验总结与理论探讨24篇,临床研究17篇。从文献发表时间来看,1949-1979年间发表3篇,1980-1989年间发表12篇,1990-1999年间发表14篇,2000-2009年间发表10篇,2010-2015年间发表8篇。

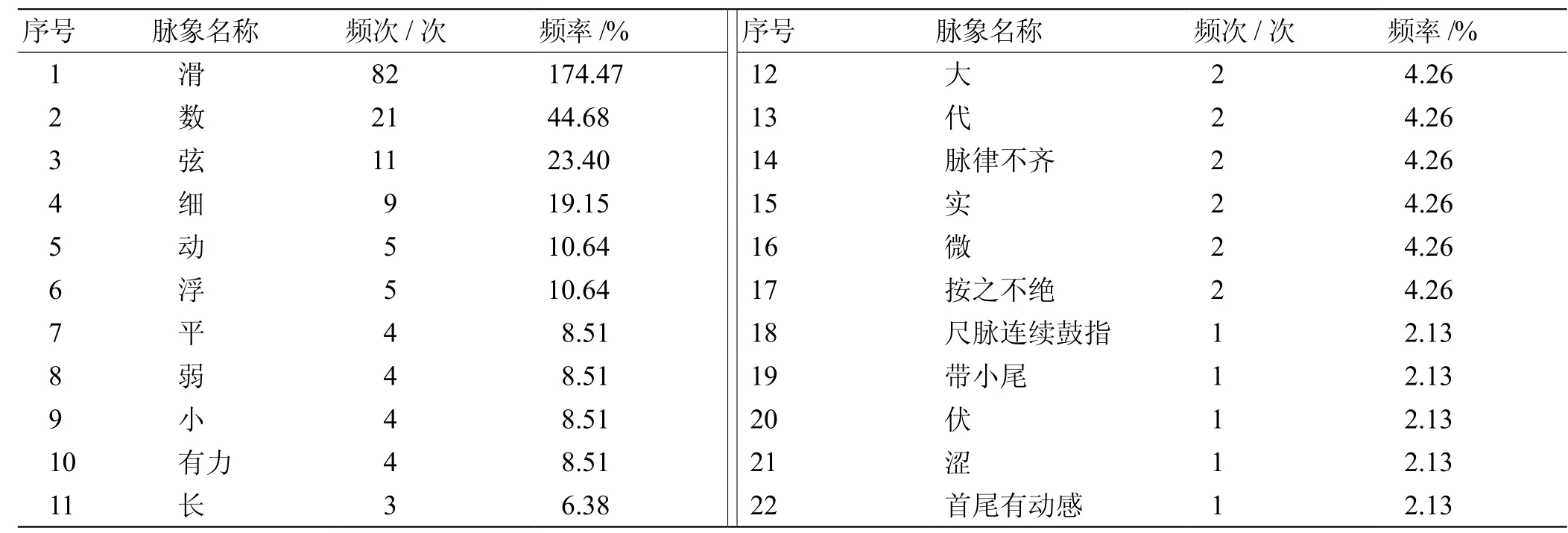

2.1 妊娠脉象总体分布 在《中医诊断学》[3]教材中,脉象被归类为单一脉与相兼脉两类,单一脉是指28脉中的任一脉象;相兼脉是指凡2种或2种以上的单一脉相兼出现,复合构成的脉象。本研究共获得脉象32种,其中单一脉12种,相兼脉20种,具体分布见表1。

表1 妊娠脉象分布表

2.2 频率≥10%的脉象在寸口脉不同部位的分布 部分研究者在文献中描述了妊娠脉象显现于寸口脉的具体部位。频率≥10%的脉象,即滑、滑数、细滑的具体部位分布见表2~表4。

表2 滑脉在寸口脉不同部位的分布

表3 滑数脉在寸口脉不同部位的分布

表4 细滑脉在寸口脉不同部位的分布

2.3 拆分后各单一脉的分布 将规范后的复合脉拆分为单一脉,同时去除脉象部位描述,如“两尺浮数”拆分为“浮”“数”“尺部弱小,寸关滑”拆分为“弱”“小”“滑”。所有单一脉出现频次、频率见表5。

3 讨论

3.1 脉象名称使用不规范 在梳理妊娠脉相关现代文献时发现,作者记载脉象时多用描述性语句,而非规范性术语名词。名词术语使用不规范、不统一的现象普遍存在。脉象是脉搏应指的形象,古今医家为了生动、详细的记载脉象,常使用类比、比喻等描述性的语句。但其中有些描述可以用与之对应的规范性术语替代,如“流利”“滑利突出”“滑动应手”“滑动旺盛”“流利舒畅,生气盎然”都可以使用“滑脉”。名称、术语的规范是学科标准化、现代化的前提。

3.2 表现为多种单一或相兼脉 结果显示,妊娠时寸口部可以出现32种不同的脉象,这些脉象不仅表现为脉率、脉势、脉律、脉力等单一或多种脉象要素的异常改变,且可以出现在左、右手,寸、关、尺不同部位。其中很多脉象与古代文献的记载相似,如“三部脉沉浮正等,按之无绝”与西晋王叔和《脉经》的“三部脉沉浮正等,按之无绝者,有娠也”;“雀啄”与 明武之望《济阴纲目》的“寸微关滑尺带数,流利往来并雀啄”;滑数与明代张景岳《景岳全书·脉神章》的“凡妇人怀孕者血留气聚,胞宫内实,故脉必滑数倍常”等。

同一种生理状态,出现多种不同脉象的原因分析如下。 1)脉诊方法、部位不同。《脉经》前所运用的诊脉方法除今天常用的寸口诊法外,还有十二经遍诊法、三部九候诊法、人迎寸口对比诊法、虚里诊法、尺肤诊法[4-5]等。至晋代,王叔和进一步完善独取寸口脉法,确定了三部脉法和脏腑分候定位,且推进了其临床的普遍使用。采用不同的诊脉方法、部位,诊得脉象可能有差异。2)病理脉象与生理脉象不同。疾病对气血、脉道的影响较生理变化(妊娠、季节等)更明显,因此患病孕妇的脉象往往表现为病脉,而非生理性脉象。如脾肾两虚胎动不安则孕妇脉滑细[6],心虚火旺子嗽则孕妇脉细数[7]。3)生理性个体差异。正如《伤寒论·平脉法第二》曰:“肥人当沉……瘦人当浮”,正常人之间的脉象本身就存在差别。因此,当妊娠时,脉象会在原来的基础上发生改变。这种改变是妊娠所引起的,可以称之为妊娠脉。如原本体瘦脉细之人,妊娠后脉细滑数,滑数为妊娠脉,而非细滑数。将二者混淆也是妊娠期出现多种不同脉象的原因之一。4)妊娠阶段不同。妊娠不同时期,孕妇气血状态不同,脉象表现不同。早在晋代王叔和就认识到了妊娠不同时期的脉象差异,在《脉经·平妊娠分别男女将产诸证第一》曰:“妊娠初时,寸微小,呼吸五至。三月而尺数也。脉滑疾,重以手按之散者,胎已三月也。脉重手按之不散,但疾不滑者,五月也。”张山雷认为,妊娠初期“胎元乍结,正是阴阳凝合之时”,表现为动脉;妊娠日久,“胎孕已有明征,生机洋溢”,表现为滑脉。“盖动之与滑,一为蕴蓄不行,一为活泼爽利,形势态度,适得其反。而以论妊子,固是各有至理,必不可诬”。临床研究报道也证明了这一结论。如肖一之等[8]对119名孕妇进行了脉象和脉图的研究,发现随着妊娠时间的增长,滑脉的出现率增加,脉率也有增加的趋势。寇美静[9]分析了563例不同妊娠月份孕妇的脉象,发现妊娠3~4月有力脉所占比率低;妊娠5月左手有力脉所占比率明显高于其他月份 ,弦脉所占比率低;妊娠7月右手数脉所占比率高。

表5 拆分后单一脉频次、频率分布表

3.3 妊娠脉象可以动态显现 脉象是脉搏应指的感觉,这种感觉可以是动态显现的。例如有医家描述妊娠脉象是“初按脉不显,再按很弱,经重按,再回到中按,脉显露微滑,再重按不绝,愈按愈滑”[10]。将其概括为“滑脉”固然有利于规范化,但不能体现脉象动态显现的过程,因此不能机械地进行规范。脉象随体内外环境变化所发生的改变是动态过程,研究者的这种描述正体现了这一变化过程。

3.4 同一脉象见于左右手寸关尺不同部位 如表2所示,同样是妊娠滑脉,不同的研究者对于显现的部位观点不同。推测其原因可能与寸口脉的不同部位与脏腑之气具有一定的关系。

综上,妊娠后主要表现为滑、滑数、细滑等多种不同的脉象。排除诊脉方法、部位、疾病、个体差异等因素,妊娠脉象表现不同的主要原因是妊娠时点、阶段不同。那么妊娠脉随时间推移所产生的阶段性变化的特点如何?是否具有规律性?以上问题尚缺乏可靠的循证研究结果,且妊娠不同时点与脉象的具体对应关系还不是很明确,形成机制也不完全确定。因此,可在文献研究及横断面病例观察的基础上,进一步动态观测妊娠脉象随时间变化的特点(如采用重复测量设计),从心血管系统的血流动力学变化结合神经、内分泌改变探索妊娠脉象形成的机制[11-15]。

[1]于晓飞,徐雯洁,吴秀艳,等. 寻常型银屑病中医症状分布特点的现代文献研究[J]. 上海中医药大学学报, 2013,27(2):54-57.

[2]于晓飞,吴秀艳,徐雯洁,等. 不同年代寻常型银屑病证候分布规律特点的现代文献研究[J]. 北京中医药大学学报,2013, 36(3):203-206.

[3]于晓飞,吴秀艳,徐雯洁,等. 寻常型银屑病不同时期中医症状分布特点的现代文献研究[J]. 天津中医药, 2013,30(8):455-458.

[4]于晓飞,吴秀艳,徐雯洁,等. 寻常型银屑病常见证候分布特点的现代文献研究[J]. 中华中医药杂志, 2012,27(4):1008-1011.

[5]于晓飞. 寻常型银屑病常见证候、证候要素及其与症状对应关系的现代文献研究[D].北京:北京中医药大学, 2011.[6]全国科学技术名词审定委员会.中医药学名词[M]. 北京:科学出版社, 2005.

[7]姚乃礼.中医症状鉴别诊断学[M]. 北京:卫生出版社,2004.

[8]李灿东,吴承玉.中医诊断学[M]. 9版,北京:中国中医药出版社, 2012:126.

[9]何绪良.《黄帝内经》脉诊方法[J]. 光明中医, 2006,12(21):17-18.

[10]李勇,郑志杰.《内经》中脉诊法的探讨[J].中医药临床杂志, 2008, 3(20):213-215.

[11]姚娅丹,张菁,封淼. 张菁主任治疗妇科杂病验案4则[J].黑龙江中医药, 2014(5):49-50.

[12]李星. 朱颖治疗妊娠病验案举隅[J]. 山西中医, 2014,30(3):47.

[13]肖一之,夏天,赵瑞芳,等.妊娠期脉象和脉图119例分析[J]. 第四军医大学学报, 1989, 10(2):121-123.

[14]寇美静. 563例妊娠妇女脉象的客观化研究[D]. 武汉:湖北中医学院, 2007.

[15]唐福安.察脉诊断早期妊娠的经验体会[J].浙江中医学院学报, 1997, 21(1):40.