体制与机制:高校内部权力制约与监督

——基于39所高校巡视反馈文本的主题分析

黄 帅,姜 华,苏永建

一、研究背景

高校内部权力制约与监督体系研究是完善中国特色现代大学制度的重要任务。研究高校内部权力制约与监督体系,能够从理论上厘清高等教育举办者、管理者、学者以及社会之间的复杂关系,从实践上指导高校管理者推进治理现代化进程。从高校权力运行的现状来看,权力“失范”和权力滥用现象较为严重,高校中“从基建到招生,从科研到学术,腐败均有渗透”[1],行政本位和官本位在高校里相当严重,[2]高校在某种程度上成为“政府行政体系在大学系统内的延伸”[3]。

针对高校内部权力运行失范的问题,现有研究从理论和实践的角度论述、分析和构建了旨在规范权力运行、加强权力制约与监督的不同机制。在宏观层面提出了“党委领导、校长管理、教授治学、民主监督”[4]的高校治理体系;在中观层面设计了分权制约、制度制约、程序制约、权利制约和文化制约的多元权力制衡路径;[5]在实践层面提出了完善大学章程建设、均衡权力配置、倡导教授治学等建议[6]。

虽然研究者们已经从不同的层次设计了针对高校内部权力运行的制约与监督方式,但从高校的实践来看,还缺乏对权力制约与监督机制的建构。制约与监督的缺失,必然会导致权力“失范”和滥用的问题,进而出现权力“寻租”和贪污腐败的现象。教育部党组对高校巡视的反馈报告全面地审视了高校各个方面的工作,系统地反映了高校中存在的突出问题。我们可以将这些负面素材进行系统化,提炼出其核心问题,由问题探寻原因,从事实归纳主题,从实证的视角来构建高校内部权力运行的制约与监督机制。

二、巡视反馈的主题分析

(一)分析资料与方法

2006年教育部印发了《中共教育部党组关于开展直属高校巡视工作的意见》,明确了巡视工作的领导体制、工作机构、主要任务、工作方式和相关要求。同年,教育部将中南大学、中国政法大学和东北林业大学作为试点高校,开展巡视工作。2007年,教育部直属高校巡视工作全面展开,成为教育部党组一项常规性工作。2012年,教育部党组完成了73所直属高校的第一轮巡视工作。2013年,教育部党组启动了第二轮巡视工作。截至2016年底,教育部巡视工作办公室在官方网站上公布了39所高校的巡视反馈情况。巡视反馈是高校的“体检报告”,详细描述高校在党的领导和基层组织建设、从严治党和落实“两个责任”、干部选拔、国有资产监管、科研经费管理、校办企业管理等方面存在的问题和不足。这些问题和不足在很大程度上是由高校权力运行中制约和监督机制的缺失或薄弱所导致的。

主题分析法(Thematic Analysis)是从资料中识别、分析和形成主题模式报告的一种方法。[7]该方法的主要任务是通过识别、关联和编码相关词组的方式形成子主题,将子主题收集到信息全面的体系中,并为主题的选择构建一个有效的论证。[8]对于有着大量内容的资料而言,主题分析法可以有效总结关键特性,并对资料提供深度描述;同时,主题分析法还允许对资料进行社会意义和心理意义上的解读,因此可以用来作为巡视反馈文本的分析工具。本研究立足于39所高校的巡视反馈文本,利用主题分析法,根据学者总结的基本分析步骤[9],将巡视报告的问题进行归纳和系统化。

(二)高校内部权力运行问题的主题归纳

1.熟悉资料,进行信息编码

本研究的分析资料是教育部直属高校巡视组向39所高校反馈的巡视工作情况,反馈中巡视组根据对每一所高校的巡视情况针对上述方面的问题分别予以总结、陈述。由于巡视反馈是以新闻报道形式呈现的,正式研究之前,我们对新闻报道的背景、事件经过等与高校权力无关的信息进行了剔除,保留能够反映高校权力运行的内容,以此作为下一步分析的资料。

奥克兰大学的Virginia Braun教授和西英格兰大学的Victoria Clarke教授将主题分析法的具体实施过程归纳为:熟悉资料、进行初始编码、寻找主题、核查主题、定义并命名主题、撰写分析报告。[9]我们以此作为本研究的基本规范,参考已有的相关理论成果,以理论驱动(theory-driven)作为形成主题的基本方式。由三名研究人员围绕“高校内部权力运行中的问题”各自独立进行编码,然后进行多轮研讨、验证,对编码进行筛选、补充和修改,以最大限度地保证编码分析的客观性和完整性。

表1摘录了本研究中一所高校的部分编码信息。例如,从“学校制定了中层干部选拔任用工作办法,在工作中,由于选拔工作经常出现‘跑风漏气’情况,评委不愿‘得罪人’”的文本中提取出“制度执行松软”和“权责一致意识薄弱”两条编码信息。干部选拔中的“跑风漏气”现象表明既有的人事选拔制度没有被很好地遵守;而评委们怕“得罪人”则表明评委们缺少责任意识,没有利用好自己手中的权力。

2.提取主题,生成初始导图

经过初始编码和验证,并对相似编码进行合并后,获得了所有编码的列表(见表2)。出于主题提取的典型性的考虑,在主题提取过程中,保留了出现频次大于三次的编码信息。表2中收入分配不合理、附属中小学招生过程不透明两条编码信息因出现频次过低,问题的典型性不够,在后续分析中予以剔除。

运用思维导图的可视化手段,进行主题提取,即将编码按照类属进行汇总,并对汇总后的类属进行命名,形成初始主题导图(Initial Thematic Map)。

表1 信息提取与编码(部分)

表2 编码列表(部分)

如图1所示,方框内文字是编码后的信息,椭圆形内文字是初步归纳的主题。本研究共生成了“党的领导”“管理权力和能力”“制度建设和机制问题”“民主参与度低”“程序不遵从”“信息不透明”“各方监控”“纪委问责”共八个主题。需要指出的是,主题分析法并不要求初步归纳的主题在同一层面或维度上。原因在于,初步归纳的主题是从编码中直接提取出来的,需要在后续的分析中通过多次归纳、分析,逐步判定不同主题之间的逻辑关系,最终形成能够置于同一分析框架下的主题。初始主题导图中“党的领导”处于相对独立的位置,反映了我国高校的领导体制特征;而其他主题表达的是权力运行的监督与制约问题。

图1 初始主题导图

每一个主题都与数个编码相联系,而编码所代表的是资料中的关键信息。通过初始主题导图,将原始资料包含的信息进行了较为清晰的呈现。如“程序不遵从”主题下包含了“工程建设”“招标”“干部选拔”“信访处理”等七个方面的编码信息,这些编码从不同方面反映、证实了在高校权力运行中程序方面存在的一系列问题。

有的编码信息与两个以上主题或者其他编码信息相关,需要进一步凝练主题或返回原材料重新编码。如“重大决策征求师生意见不充分”这条编码信息,其表面意义与决策中师生的“民主参与度低”有关,而在深层次则隐含了决策过程中“信息不透明”的问题,同时也表明存在“重大决策程序不规范”的现象。因此,这一条编码信息可以同时归入“民主参与度低”和“信息不透明”两个主题,以及“重大决策程序不规范”的编码中。

3.凝练主题,生成进阶导图

图1中的八个主题相对分散,需要对各主题进行凝练,再归并为新的主题。在主题凝练过程中,以问题意识为导向,我们归纳了“党委领导弱化”“权责不对等”“程序遵从弱”“信息不透明”“问责不力”“监控薄弱”共六个方面的主题,生成进阶主题导图(Developed Thematic Map)(图2)。与初始主题导图相比,进阶主题导图对主题的把握更为精细化。由于民主参与在实践中主要是一种程序上的安排,因此图1中的“民主参与度低”并入“程序遵从弱”;由于“管理权力和能力”主要涉及权责统一问题,故并入图2中的“权责不对等”;由于图1中的“制度建设和机制问题”在内容上涵盖了监控和问责两个方面,故在图2中进行了拆分,将对应内容分别并入“监控薄弱”和“问责不力”主题中。其他五个初始主题没有大的变动,仅在命名上进行了凝练概括。

图2 进阶主题导图

4.确定最终导图

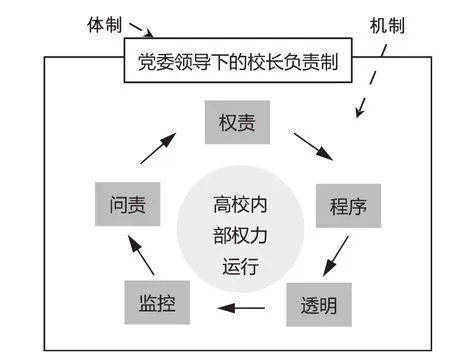

通过继续细化分析,我们发现,“党委领导弱化”实际上反映的是体制方面的问题,而“权责不对等”“程序遵从弱”“信息不透明”“监控薄弱”和“问责不力”属于机制层面的问题。高校管理的实践经验表明,体制和机制是规范高校内部权力、实现权力有效制约和监督的两个重要方面。由此,形成最终主题导图(Final Thematic Map),如图3所示。

图3 最终主题导图

三、高校内部权力运行的核心问题

(一)党委领导弱化

党委领导下的校长负责制是我国普通高等学校的根本制度。这一制度保证了高校的社会主义办学方向,保证了高等教育事业的繁荣和高等学校的可持续发展。从教育部对高校巡视的反馈材料来看,党委领导下的校长负责制在实际的执行过程中,主要存在以下问题:

首先,党委的领导核心和政治核心作用发挥不够。在学校层面,有41%的被巡视高校存在党的领导弱化问题,党的领导作用发挥不充分,党委抓大事不够,对学校改革发展总体战略缺乏系统谋划和顶层设计。校党委常委对全局性、战略性问题谋划不够,重要事项没有经过党委常委的讨论决定;个别高校由领导小组代替学校党委常委会或校长办公会研究决策重大事项。

其次,26%的被巡视高校存在贯彻落实“三重一大”制度不严格、不到位,甚至“三重一大”制度缺失的问题。有的属于“三重一大”的事项没有经过常委会讨论,应该提交党委常委会讨论决策的“三重一大”事项未列入常委会议事议程。“三重一大”事项决策不规范,个别高校的领导班子在重大问题决策中出现议而不决、决而不行、搁置拖延的情况。

第三,党委常委成员之间协调不力,党政一把手之间、正职与副职之间、副职与副职之间沟通协调不够、缺少定期沟通机制,党政主要负责人和领导班子成员之间缺乏相互批评、相互帮助的氛围,学校领导班子成员之间不够融洽,领导班子存在“一言堂”和“家长制作风”现象。有28%的被巡视高校存在此类问题。

最后,36%的被巡视高校存在基层党建工作薄弱现象。有些基层党组织没有认真落实严格党内生活的有关要求,对党内组织生活不够重视,特别是教工党支部工作比较薄弱。党委对基层党组织软弱涣散问题重视不够,存在“院长强势、书记声音小”的现象,高校存在党委抓基层党建不力问题。

(二)权责不对等

权责是授权的题中之意,也是预防高校权力腐败的第一道防火墙。权责机制要求组织内部不同主体的权力、责任边界清晰,且各主体的权力与职责具有对等性。在大学治理的诉求下,坚持权责明确和权责对等是高校权力良性运行的前提和基础,也是权力制约与监督机制发挥作用的必然要求。

从教育部对高校巡视的反馈材料来看,在权责对等方面,主要存在以下问题:

首先,学校党委履行主体责任不到位,党委主体责任意识有待加强,全面从严治党的主体责任不到位,学校领导班子在责任担当方面仍显不足,有的领导干部落实“一岗双责”不到位。64%的被巡视高校存在此类问题。

其次,有些干部对遗留问题、棘手问题的处理明显存在畏难情绪,缺乏担当精神,个别领导干部和基层党组织贯彻学校的决策不力,存在回避疑难问题、选择性作为现象,二级单位、部门在落实“一岗双责”上存在薄弱环节。54%的被巡视高校存在此类问题。

(三)程序遵从弱

程序遵从性是规范权力运行的内在要求,也是在最广泛意义上实现权力制约的有力工具。权力的“非程序化运行”[10]是当前我国高校内部权力运行的突出问题。

从教育部对高校巡视的反馈材料来看,在程序遵从方面,主要存在以下问题:

首先,党委常委会和校长办公会等议事规则不完善,决策制度不完善,决策程序和日常工作不够规范,28%的被巡视高校有此类问题;重大事项决策方面,前期专家论证、风险评估、合法性审查不够充分,听取意见不够深入,26%的被巡视高校存在此类问题。

其次,干部选拔的提名程序不够规范,干部选任动议环节不够规范,干部选拔任用的具体操作过程不够严谨,选拔干部环节和民主推荐环节听取意见的范围不够广泛。考虑方案、执行程序不够细致,在选人用人上不按照程序操作,干部管理偏宽松软。有54%的被巡视高校暴露了这方面的问题。

(四)信息不透明

“阳光是最好的防腐剂”,信息公开透明是最有效的监督,也是实现高校内部权力制约的前提和基础。在信息屏蔽、信息黑箱的环境中,极易产生权力寻租行为。《高等学校信息公开办法》《高等学校信息公开事项清单》等政策文件旨在扩大社会对高校的监督,高校内部还应就关涉重大事项的决策、管理信息等进行公开,让权力在阳光下运行。

从教育部对高校巡视的反馈材料来看,8%的被巡视高校在信息公开透明方面存在以下问题:

首先,信息公开不充分。例如,高校中存在院务信息公开范围不够广、科研经费信息公开度不够、选拔任用干部过程不透明、教职工反映的重要问题未能及时公开说明或答复的现象,表明信息公开中存在信息筛选的现象。

其次,信息公开不及时。巡视中不少高校存在信息公开不及时的现象,表明有关部门通过错开敏感时间段来规避信息公开带来的风险。

(五)监控薄弱

监督和内控是实现高校内部权力监督的直接手段。被巡视高校在监控方面的问题突出表现在监控机制建设缺失和监控效力发挥不足两个方面。

10%的被巡视高校监控机制建设缺失。从领导班子成员间的互相监督机制,到由纪委负责的党风廉政建设常态化监督检查机制,再到维护师生和教职工知情权的民主监督机制,以及旨在防范经济领域风险的内控机制,都存在不同程度的缺失。如某高校中认为“班子成员之间缺乏有效互相监督”的教师占28%。

74%的被巡视高校监控效力发挥不足。这方面主要表现在:领导班子重业务管理、轻廉政监督;纪委履行监督责任乏力,干部监督管理不严格,监督重点不明确,重点领域的监管不到位;对信访问题的线索没有深挖严查;高校内部没有建立有效的内控制度,财务风险较大。

(六)问责不力

问责是对权力主体在工作中由于不履行或者不适当履行法定职责,造成重大损失或者恶劣影响而追究责任的制度,本质上是对权力变质和权力异化的惩戒。从教育部对高校巡视的反馈材料来看,高校存在问责机制缺失和问责不力两个突出问题。

有8%的被巡视高校没有建立问责机制,主要表现在干部考核机制在一些高校中并没有真正建立起来。

有54%的高校存在问责不力问题。例如,一些高校的问责工作不敢动真碰硬,问责不及时,特别是纪委重调查、轻问责的现象严重,高校问责流于形式的情况非常普遍。此外,纪委聚焦主责主业不够,缺乏主动担当、敢于亮剑的勇气和决心,进一步削弱了高校问责的效力。

四、建立高校内部权力运行的制约与监督机制

通过对39所高校巡视反馈文本的分析,挖掘出了高校内部权力运行的核心问题,即少数高校弱化了“党的领导”,混淆了“校长负责”,偏离了“党委领导下的校长负责制”这一根本体制;在权力运行的监督与制约上,存在责权不对等、程序不遵从、信息不公开、监控薄弱和问责不到位的问题。因此,高校需要在坚持“党委领导下的校长负责制”体制下,建立一套行之有效的权力运行制约与监督的机制。

体制是系统化的组织制度,[11]是指国家机关、企事业单位在机制设置、领导隶属关系和管理权限划分等方面的体系、制度、方法、形式等的总称。高校教育体制是高等教育组织运行的根本规则,是机制建立的基础。高等学校内部领导体制是党委领导下的校长负责制,高等学校内部行政体制是校长负责制,高等学校内部学术体制是学术委员会为主体的多元学术体制。[12]高校党委会是学校的领导核心,高校必须加强党的领导,履行党委的主体责任和监督责任;完善校长负责制,协调政治权力与行政权力;发挥学术委员会的作用,整合学术权力和行政权力。

机制是系统内部各部分间相互联系、相互制约、相互作用的联结方式,以及借此而达成整体目标、实现整体功能的运行方式。[13]体制规定了我国高校内部权力发挥作用的场域,在党委领导下的校长负责制体制下,需要建立权责、程序、透明、监控和问责的机制,[14]做到权责统一、程序正当、信息透明、监控有效和问责到位,并实现有效的闭环,才能够对高校内部权力运行实现有效的制约与监督。

从巡视文本反映出的问题来看,党的领导弱化等六个方面的问题占了高校巡视文本反馈问题的90%以上。只有解决了这些方面的问题,才能够解决高校权力运行中存在的核心问题。因此,我们总结了高校内部权力运行制约与监督的“1+5”模式,如图4所示。党委领导下的校长负责制是我国公办高校的领导体制;权责、程序、透明、监控和问责这五个方面是规范、保障、监控权力运行,惩戒权力失范的重要机制。

图4 高校内部权力运行制约与监督的体制与机制

本研究还存在一些不足之处。《中共教育部党组关于开展直属高校巡视工作的意见》明确了教育部直属高校巡视组的主要任务是对直属高校领导班子及其成员坚持党的教育方针、处理学校改革发展稳定重大问题、执行民主集中制、选拔任用干部以及落实党风廉政建设责任制和廉政勤政等情况进行监督检查。因此,教育部党组的巡视工作属于“政治巡视”,侧重于政治权力、行政权力和民主权力,而对学术权力运行中的问题关注较少。对于以资料作为分析基础的主题分析法而言,信息上的不充分可能导致分析上的缺憾。本研究是运用实证研究方法进行此类研究的一次尝试,后续研究需要进一步予以深化。

[1]龚洋浩.高校缘何腐败频发[N].中国纪检监察报,2015-04-17(004).

[2]钱理群,高远东.中国大学的问题与改革[M].天津:天津人民出版社,2003:35.

[3]杨东平.大学之道[M].上海:文汇出版社,2003:193.

[4]毕宪顺.决策·执行·监督:高等学校内部权力制约与协调机制研究[M].北京:教育科学出版社,2013.

[5]刘献君.论大学内部权力的制约机制[J].高等教育研究,2012(3):1-10.

[6]赵新亮.论高校内部治理结构的权力失衡与变革路径——基于权力分配的视角[J].国家教育行政学院学报,2015(5):64-68.

[7]ARONSONJ.A pragmatic view of thematic analysis[J].The Qualitative Report,1994,2(1):16-18.

[8]DICKIE C.Winning the PhD game:Evocative playing of snakes and ladders[J].The Qualitative Report,2011,16(5):1233.

[9]BRAUN V,CLARKE V.Using thematic analysis in psychology[J].Qualitative Research in Psychology,2006,3(2):77-101.

[10]刘献君,张晓冬,刘皓.高校权力运行制约机制:模式、评价与建议[J].中国高教研究,2013(6):11.

[11]马静慧.政事分开视角下的中国高等教育管理体制改革研究[D].长春:吉林大学,2014:15.

[12]毕宪顺.试论高等学校领导管理体制的构建——一个政治学研究的视角[J].教育研究,2005(11):32-38.

[13]王道红.高校党委领导下的校长负责制:内涵、关系及完善[J].思想理论教育,2015(1):81.

[14]张德祥,韩梦洁.权责程序透明监控问责——高校内部权力运行制约与监督机制[J].中国高教研究,2018(1):1-4.