大学政治纪律建设的调查研究

刘益东,杜瑞军

一、问题的提出及相关研究述评

十八届中央第十二轮巡视对北京大学等29所中管高校开展专项巡视,发现了高校在政治纪律方面的诸多问题。通过对高校反馈意见的文本分析发现,高校在某些方面存在共性特征,如“四个意识”不够强、思想政治教育工作不到位、党的领导弱化、党委领导下的校长负责制贯彻不力等。总的来说,高校的政治纪律建设失之于松、失之于软。与现实问题相对应的,是学界关于大学政治纪律建设方面的研究十分有限。开展相关研究,明确问题与改革思路十分必要。

学界相关研究有限的原因可能在于,在经验上和学理上对纪律存在认知偏狭。从经验上看,政治纪律是比较具有中国特色的提法,一般用于政党内部,似乎不太适用于大学内部。在学理上,有的学者将政治纪律与“控制”联系在一起,认为政治纪律是禁止性的。由此就不可避免地产生了一种理论观点:在大学内部谈政治纪律即是对大学加强控制,背离大学的学术宗旨。事实上,大学不能脱离政治场域而存在,大学的政治纪律更是中国大学治理不能回避的话题。其实,大学政治纪律建设也并非仅仅是中国的独特现象。西方大学虽然没有明确提出政治纪律建设,但其董事会领导下的治理结构中也不乏政治力量的参与。此外,西方大学历史上一系列政治正确运动,以及一系列关于学术与政治的关系的讨论,都或多或少涉及大学政治纪律建设的内容。因此,对大学的政治纪律建设进行考察,一方面有助于对现有问题进行诊断,另一方面也有助于学界丰富对纪律的认识,寻求高校在政治和法律框架下解决问题的治理之策。

国内关于政治纪律建设的文献较多,但大都是在党的话语体系内部对政治纪律进行相关讨论,如政治纪律建设在党建中的地位[1-2]、政治纪律与防治腐败的关系[3]、政治纪律保障全面从严治党的功能[4]等。而与大学政治纪律建设直接相关的研究非常有限,且相关文献多在大学治理的边缘讨论问题,如在大学的思想政治教育课中加强课堂纪律[5]、大学生的纪律教育[6]等。这些研究往往把纪律与“违纪”放在一起思考,在一定程度上导致了对纪律问题的认识不够全面。如前所述,相关研究之所以没有很好地展开,原因可能在于学界认为“纪律”的话语体系与大学的学术特性不相匹配。此外,学界对政治的讨论往往讳莫如深,认为政治是体制问题,是敏感话题。但事实上,这都是对“政治”和“纪律”二词理解偏狭的结果。从中央第十二轮巡视工作所揭示的诸多问题来看,大学的政治纪律业已成为必须认真研究和讨论的话题。全面认识大学政治纪律的概念,较为系统地了解高校纪律建设的现状,具有重要价值。

那么,对于大学政治纪律建设而言,究竟高校教师如何看,如何做?对此我们缺乏系统的了解,也鲜有相应的实证研究提供证据支持。鉴于此,有必要对这一领域进行开拓性的探索。本研究从大学政治纪律建设的概念框架出发,开发大学政治纪律建设调查问卷。我们试图对以下问题进行初步说明:我国高校政治纪律建设的现状如何?教师的看法如何?效果怎样?校际之间有无差异?有什么问题?如何建设?

二、大学政治纪律建设的操作性定义

在党的纪律体系内,政治纪律是核心。党的政治纪律是各级党组织和全体党员在政治方向、政治立场、政治言论、政治行为方面必须遵守的规矩,是维护党的团结统一的根本保证。[7]但在大学场域中,政治纪律的表征并不那么具体和清晰。一方面,随着大学的发展,大学由研究高深学问的场所逐步转向社会的轴心机构,学术与政治往往交织在一起,基于学术自由的政治批评并不能被界定为违反政治纪律的问题;另一方面,高校内部的教师群体并不都由党员组成,存在大量的非党员教师群体,因而不能用党的政治纪律代替大学的政治纪律。因此,讨论大学内部的政治纪律建设问题,需要较为明确的概念界定。在借鉴现有文献和政策的基础上,根据我们的前期研究,厘定了大学纪律建设的概念框架(如图1所示),用“个体/组织”和“观念/行为”的矩阵来解析大学纪律建设(包括大学学术纪律建设、大学行政纪律建设和大学政治纪律建设)。

图1 大学纪律建设的概念框架

由此,本研究将大学政治纪律建设界定在个体和组织两个层面。在个体层面,具体表现为个体的政治观念(A)和政治行为表现(B);在组织层面,具体表现为教师对组织的相关规章制度建设情况(C)和执行情况(D)的评价。考虑到大学党建在大学政治纪律建设中的特殊性,特别将大学党建效果评价(C、D)列入该框架。基于这一概念框架,在问卷编制过程中,以个体政治观念和政治态度、从教师视角考察组织规章制度的制定与执行情况以及大学党建情况等方面作为命题依据,形成了问卷初稿。经过探索性因子分析,构建了大学政治纪律建设的如下维度:高校政治纪律贯彻与执行情况(IPD);高校党建效果评价(EPC);高校政治失范治理(GPA);个体政治行为(IPB)。其中,高校政治纪律贯彻与执行情况主要考察高校在信息公开、政治规范传达、干部选拔任命以及“三重一大”领域是否有明确的规章制度和程序,以及是否按章行事;高校党建效果评价主要考察教师是否参与及如何评价“两学一做”“三严三实”等党建活动;高校政治失范治理主要考察高校内部是否存在明显违反纪律的行为表现,如形式化、一言堂、“两面人”等;个体政治行为主要考察个体参与各类政治活动时的具体表现,如党支部活动、群众路线活动等。

三、研究设计

为实现研究目的,本研究采用结构化问卷调查方式,自编调查问卷,以高校“大教师”群体①为调查对象,通过教师自身的感受和态度来反映大学政治纪律建设的现状、效果和问题。在此基础上,运用SPSS20.0对数据进行分析。

(一)样本描述

本研究主要采用系统性和方便抽样相结合的原则,以电子邮件发放和微信朋友圈转发、微信群、QQ群分享等方式发放问卷。在全国范围内共收集问卷469份,其中有效问卷409份。样本构成如下:在性别层面,男性教师207人,女性教师202人;在年龄层面,35岁及以下教师129人,36~45岁教师203人,46~55岁教师64人,56岁及以上教师13人;在政治面貌方面,党员教师339人,非党员教师70人;在学科方面,自然科学教师共计91人(包括理学20人、工学63人、农学6人、医学2人),社会科学教师共计237人(包括经济学7人、管理学32人、教育学175人、法学22人、军事学1人),人文学科教师共计81人(包括哲学9人、历史学8人、文学58人、艺术学6人);在岗位性质方面,专职学术人员(教师或专职研究人员)211人,专职行政人员104人,学术与管理“双肩挑”人员79人,其他人员15人;在职称方面,助教26人,中级职称117人,副高职称114人,正高职称48人,无职称104人;在院校类型层面,“985”和“211”高校教师87人,地方本科高校教师247人,其他类型高校教师75人(包括民办本科、高职高专、广播电视大学等)。

(二)研究工具

综合上述对大学政治纪律建设的理解,结合各类文献资料,笔者自编了《大学政治纪律建设调查问卷》。问卷分为两个部分:第一部分为基本信息统计;第二部分采用李克特(Likert)5点计分量表,从完全不同意到完全同意分别赋值为1~5分。量表共计23题,其中8题采用反向计分。得分越高,表明大学纪律建设的程度越好。采用SPSS20.0对结果进行统计处理。完成项目分析后,对题目进行调整,剩余20题,其中7题采用反向计分。对量表题项进行巴特利特(Bartlett)球形检验,KMO值为0.923>0.7,p值为0.000<0.05,说明题项之间具有显著相关性,适合做因子分析。用主成分分析法提取特征值大于1的共同因素,不指定因子个数,最大方差法旋转后,其累计的方差贡献率为63.66%,如表1所示。进行因子分析后,对四个因子分别命名。因子1:高校政治纪律贯彻与执行情况(IPD);因子2:高校党建效果评价(EPC);因子3:高校政治失范治理(GPA);因子4:个体政治行为(IPB)。进行因子分析后,对量表进行可靠性分析,其内部一致性系数(Cronbach's Alpha)为0.922,四个因子的一致性系数分别为0.921、0.824、0.780、0.580。除了个体政治行为因子的系数较低外,其余系数均达到统计学要求,但由于该因子题项较少,近似0.6也可勉强接受。根据经验判断,该量表的信度颇佳。[8]

表1 大学政治纪律建设量表因子分析摘要(旋转后)

对问卷进行因子分析和信度检测后,对大学政治纪律建设的四个因子进行皮尔森(Pearson)相关分析,结果如表2所示。结果显示各因子之间的相关系数均在0.3~0.7之间显著相关,符合统计学要求。

表2 因子间的皮尔森相关分析

四、结果与分析

(一)大学政治纪律建设的总体描述

对样本总体进行描述性统计,结果如表3所示。由表3可知,大学政治纪律建设总体而言处于中等偏上水平,但在高校政治失范治理因子上得分偏低。由于因子3和因子4采取反向计分,得分越低,说明题项的表述越符合实际情况;得分越高,说明题项的表述越不符合实际情况,侧面表明政治纪律建设程度越高。

表3 大学政治纪律建设总体水平描述

表3的结果显示,相较于其他三个因子,高校的政治失范治理状况不佳。这突出表现为高校在某种程度上存在“两面派”的党员教师、高校党建和民主程序的形式化等问题。

(二)教师基本信息的统计变量分析

1.政治面貌

对高校教师的不同政治面貌进行独立样本T检验,结果表明,不同政治面貌在大学政治纪律建设的四个因子上都存在显著差异。其中,在对因子1的看法上差异显著(p<0.05),在对因子2、因子3、因子4的看法上差异非常显著(p<0.01)。

党员对高校政治纪律贯彻和执行情况的看法(均值为3.277)略好于非党员(均值为3.057),均值高出0.22;党员对高校党建效果的评价、政治纪律表现情况以及个体的政治行为(均值分别为3.64、2.75、3.61)显著好于非党员(均值分别为3.37、2.5、2.98),均值分别高出0.27、0.25、0.63。

2.学科类型

对高校教师的不同学科进行方差分析,结果表明,不同学科类型在大学政治纪律建设的四个因子上都存在显著差异,如表4所示。自然科学在四个因子上都显著高于人文学科和社会科学。其中,人文学科在四个因子上得分最低,社会科学次之。由于组间样本量不相等,采用Scheffe检验[9]可以得出,人文学科和社会科学在四个因子上都没有显著性差异。

表4 学科类别方差分析概要

3.岗位性质

对高校不同岗位性质的教师进行方差分析,结果表明,不同岗位性质在大学政治纪律建设的四个因子上都存在显著差异,如表5所示。Scheffe检验显示,专职学术人员在对大学政治纪律的看法和态度上显著低于专职行政人员,在对高校政治纪律贯彻和执行情况的看法上显著低于“双肩挑”人员。

表5 不同岗位性质方差分析概要

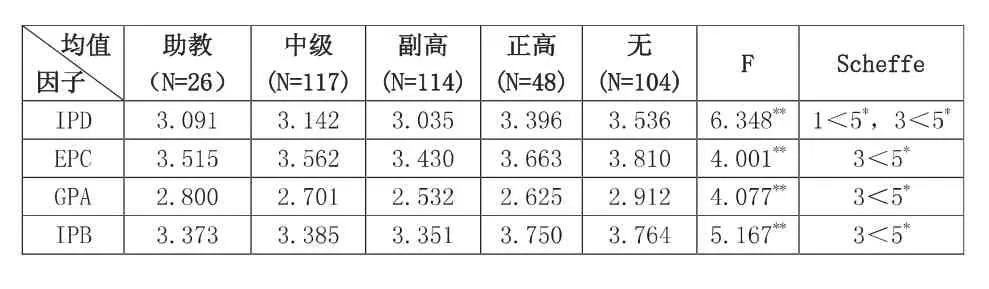

4.职称

对高校不同职称的教师进行方差分析,结果表明,不同职称在大学政治纪律建设的四个因子上都存在显著差异,如表6所示。但Scheffe检验显示,学术人员内部没有显著差异,而主要是副高职称教师在四个因子上都显著低于非学术人员,助教职称教师在对高校政治纪律贯彻和执行情况的看法上显著低于非学术人员。由此,在验证上述检验结果的基础上,进一步解释了学术人员显著小于行政人员的教师职称构成情况。

表6 不同职称方差分析概要

本研究在性别、年龄和高校类型三个层面未发现显著差异。这说明不同性别、不同年龄的教师对大学政治纪律建设的看法不存在显著差异。在不同类型的高校之间,教师们对大学政治纪律建设的看法没有显著差异,这从侧面表明不同类型高校的政治纪律建设水平相当。

五、讨论

(一)关于大学政治纪律建设总体情况的讨论

总的来看,在本研究涉及的四个因子上,大学政治纪律建设的总体水平尚可。大学在关于政治纪律的制度建设和制度执行方面普遍得到教师认可,教师的思想政治水平较高,个体政治失范行为管理也处于较高水平。但在某些方面问题也比较突出,尤其是大学党建活动和民主投票的形式化以及大学内部“两面人”的治理等问题。这些问题在一定程度上会导致大学政治纪律建设不力,也是形成所谓的“行政权力压制学术权力”“教师参与学校决策受阻”等现象的重要原因之一。

虽然高校在与政治纪律相关的制度制定与执行层面水平尚可,但仍有108名教师(占比26.41%)认为学校的干部选拔与任用不合程序,有112名教师(占比27.39%)认为学校在人才聘任和职称评审上未做到公平、公正。由此可见,从全国范围来看,还有部分高校的政治纪律建设水平有待提高,但这需要更为细致和具体的调查研究。最为严重的是,有166名教师(占比40.58%)认为身边的某些党员教师存在“说一套做一套”的情况,有191名教师(占比46.70%)认为大学党建活动形式化,亦有150名教师(占比36.68%)认为大学党建活动影响到了正常的教学和科研秩序。由此可见,部分大学的部分党员教师素养有待提升;部分大学在开展党建活动时,可能采取了“运动式”的做法,而没有做到切合大学的实际。接下来需要特别关注大学党建的特殊性问题,亦迫切需要提高部分党员教师的思想认识水平。

(二)关于大学政治纪律基于教师信息有显著差异的讨论

研究显示,关于大学政治纪律建设的现状,有四个方面存在显著差异,分别为教师的政治面貌、学科性质、岗位类型和职称。其中,职称的显著性主要体现在有职称和无职称的群体之间,主要是学术人员和行政人员之间。

首先,较非党员教师而言,党员教师对现阶段的政治纪律建设情况评价更高一些,这是符合常识的结果。但从调查结果来看,平均分并不是很高。因此,如何进一步提高党员教师和非党员教师在政治纪律方面的认同度是高校贯彻党的领导的重要方面,需要进一步探索与研究。

其次,不同教师基于不同的学科立场,对政治问题的看法存在显著差异。尤其是自然科学的教师在四个因子上都显著高于人文学科和社会科学的教师。可见,不同的学科立场对于同一政治问题的判断存在较大差异。因此,在大学政治纪律建设的过程中,似乎更应该关注人文社会科学教师的看法,他们的标准可能更为“严格”。这或许有两个方面的原因:第一,相较于自然科学而言,人文社会科学长期处于相对弱势的学科地位,这或许导致教师对现有规章制度、行事方式的“可容忍区间”相对较小,而更愿意以批判的眼光看待大学的管理与治理;第二,自然科学的教师更少地受到某些情况下所谓“学术自由”与“政治纪律”相“冲突”的困扰,而人文社会科学的教师则不可避免地与政治交缠在一起,因此对政治的敏锐性要略强一些,更容易发现现有制度中的不足与缺陷。这一结论提示我们,在大学治理过程中,需要更多地倾听人文社科教师的诉求,以提升大学治理的民主化和科学化水平。

最后,行政人员对高校政治纪律建设的总体看法显著好于学术人员,“双肩挑”人员对高校政治纪律贯彻与执行情况的看法也显著好于学术人员。由此可见,不同群体对同一制度的看法也是不同的。这可以在一定程度上解释为什么高校内部会存在所谓“价值观的冲突”。这一发现提醒我们,在大学治理过程中,需要为学术和行政的充分沟通积极创造平台,尽可能消除两者间的认识分歧,同时也为高校内部治理需要多元参与的“共享治理”理念提供了实证依据。

研究同时显示,大学政治纪律建设在行政级别内、高校的类型间几乎没有差异。从经验推断,高校担任行政职务的教师应该对现有的政治纪律建设评价更高;高校的办学层次越高,教师群体也应对现有的政治纪律建设评价越好。事实上,二者并无显著差异。这一方面说明我国大学政治纪律建设在总体上水平相当,换言之,第十二轮巡视所涉及的诸方面问题可能在全国范围内具有一定程度的普遍性,需要格外加以重视。另一方面,这也表明我国高校政治纪律的改善空间还较大。从行政级别和高校类型来看,拥有更多资源的行政领导和高校,在整体上对大学政治纪律建设并没有更好的评价。这不仅进一步印证了前述判断,也在一定程度上表明本研究所揭示的问题是真实的。

(三)研究反思

在大学政治纪律建设方面,本研究进行了一些有益的探索。然而,由于样本量较小、抽样不尽随机等方面的限制,研究也不可避免地存在一些缺陷。由于接受调研的党员教师群体人数较多,有可能对当前政治纪律建设水平的评价存在偏高的倾向。此外,由于不同学科的教师人数差异较大,不能逐个学科进行分析,故而不能观察到更为细致的方面。因此,未来本研究将致力于进一步扩大样本量,尽可能地采取随机抽样的方式,提高非党员教师的填答率,并对问卷做进一步修订,以期以实证数据支撑大学政治纪律建设的理论与实践工作。此外,本研究或许可以为高校从总体上判断政治纪律建设水平提供一种自我诊断和自我研究的工具。

六、结论与启示

研究显示:我国大学政治纪律建设总体上处于中等偏上水平;在对政治纪律建设的四个因子的评价上,党员教师显著高于非党员教师,自然科学教师明显高于人文社科教师,行政人员明显高于学术人员,但在行政级别和高校类型上没有显著差异。大学政治纪律建设需要格外关注大学党建活动形式化、党建活动影响教学科研秩序、多元主体参与大学治理等方面的问题。

基于本研究的基本结论,获得以下几点启示:

第一,目前大学治理改革的“制度供给思路”可能存在误区。从制度的制定情况看,本研究的结果显示,教师们的反馈相对较好;而更多的负面评价来自于制度执行过程中的形式化和“因人而异”。因此,在普遍认为“制度供给”是解决问题良药的同时,需要仔细思考现有制度的合法性以及有效性。要着力避免制度陷入“制度陷阱”,出现更多类似“大学章程现象”的“制度现象”②。政治纪律建设的目的不在于重新提出一整套纪律,使得纪律成为制度,而是要让纪律重塑现有制度。这种重塑既包括使其效用得到发挥,又包括大学各类主体的观念转变。制度或许不是解决问题的万能良药,而将纪律内化为自律,从自身改变做起,则是发挥制度效用的关键。[10]这其中既涉及行政群体政治观念的变革,也涉及学术群体政治观念的突破,需要通过更为细致和具体的实证研究加以分析。

第二,大学党建活动需要与大学组织特性结合起来,才能避免形式化。大学党建是大学政治纪律建设的重要组成部分,是贯彻党对大学的领导的重要方略。然而,大学党建活动在现实中往往不能达到预期效果,这很大程度上是因为多数党建活动流于形式,与大学生活脱轨,引发了大学教师的逆反心理。将党建活动与大学组织特性结合起来,是大学政治纪律建设的重要内容。或许可以从以下几个维度来考虑大学党建活动的方向:其一,将大学的党建活动与大学的学风建设、学术道德建设结合起来,将大学党建作为防治大学学术不端的一条路径;其二,将大学的党建活动与大学文化建设结合起来,让教师在党建活动中获得精神洗礼和精神启示,这些方式包括但不限于与学校的组织传奇(saga)③、历史故事、文化传统相结合等多个方面。究竟何种方式更为有效,则需要更加细致的研究和实践探索。

第三,需要正视和治理大学组织中的“两面人”现象。从调研结果看,“两面人”并不是官场的特有现象,“说一套做一套”的“两面人”在大学中或也不乏其例。在政治场域,腐败分子大都是“两面人”。“他们把‘人民公仆’挂在嘴上,头脑中根深蒂固的是以权谋私;口头上讲廉洁自律,实际上贪赃枉法;表面上同中央保持一致,背地里搞结党营私。且一旦被揭露,还容易引起舆论哗然,造成极大负面影响。”[11]而大学中的“两面人”,也具有同样的灾难性后果。大学政治纪律建设需要对“两面人”现象做出回应。这对大学选拔政治和行政领导提出了更高的要求。一方面,要继续净化大学的外部风气,树立责任与担当意识;另一方面,要严肃大学政治纪律,优化大学管理者的选拔机制,在组织考察的基础上,更加注重教师群体在领导任命中的话语权,严防大学里“关键少数”中的“两面人”,尝试建立不合格大学管理者的退出机制。

总之,针对第十二轮巡视中的诸多问题,大学需要在理念与行动两个方面进行变革。一方面,需要转变大学治理的观念。突破大学治理中学术与行政的二元治理观,把政治意识在大学的管理和治理中树立起来,构建起关于大学治理理念的权力三角[12],重视政治权力在大学中的合理和合法地位。另一方面,需要进行大学治理的行动变革。这种变革既需要大学的领导者积极引导,也需要大学组织内的每一个成员积极参与。大学的领导者需要认识到,大学政治纪律建设的关键在于在更加公平、公开、公正的环境中行使管理权,接受监督;大学组织成员也应认识到,需要将学术生活与政治生活有效结合起来,在可能的范围内积极参与大学治理,助力形成更加民主的大学治理氛围。大学政治纪律建设理应在加强党对高校的领导、改善大学政治环境和党建效果、提升大学的治理能力和自我监督能力、维护教师参与大学的共享治理等方面发挥积极效用。

致谢

本研究在数据收集过程中,得到冯福林、任良玉、田山俊、赵荣辉、李胜机、张建锋、冯用军、马佳妮、赵聪环、卢威、曹昭乐、祝成林、陈耀华、王坤、王恒、吕武、王新凤、安卓、姚冬萍、陈燕、孙成梦雪、王明明等老师和同学的帮助,谨致谢忱!

注释

①包括专职学术人员、专职行政人员以及从事学术和管理工作的

“双肩挑”人员。

②即制度制定后被搁置、被束之高阁的现象。见刘益东、周作宇、张建锋所著《论“大学章程现象”》一文,载《中国高教研究》2017年第3期。

③Saga是伯顿克拉克大学文化模型中的经典概念,可简单理解为大学的精神领袖,具有一种重要的精神引领作用。

[1]李兆前.党的政治纪律是一切纪律的基石[J].求是,2013(4):23-24.

[2]广明.政治纪律是党的最重要的纪律[J].求是,2001(24):24-26.

[3]习近平.扎实做好保持党的纯洁性各项工作[J].求是,2012(6):3-7.

[4]王岐山.全面从严治党承载起党在新时代的使命[J].中国纪检监察,2016(21):12-14.

[5]白晓梅.强化高校思想政治理论课教学中大学生的纪律约束[J].当代教师教育,2010(3):59-62.

[6]刘宏达,许亨洪.高校违纪大学生矫正教育的路径创新[J].教育研究与实验,2015(4):77-81.

[7]中共中央文献研究室.十八大以来重要文献选编(上)[G].北京:中央文献出版社,2014:131-132.

[8]吴明隆,涂金堂.SPSS与统计应用分析[M].大连:东北财经大学出版社,2012:721.

[9]张文彤.SPSS统计分析基础教程(第三版)[M].北京:高等教育出版社,2017:245.

[10]刘益东,杜瑞军,周作宇.学术纪律建设:破解学术失范的“系统”力量[J].国家教育行政学院学报,2017(6):39-44,89.

[11]姚桓.警惕和防止“两面人”现象[J].求是,2015(16):40.

[12]周作宇.微观政治:大学治理中的一个特殊场域[J].清华大学教育研究,2017(2):14-25.