美国研究型大学社会声誉的影响因素:基于模糊集定性比较分析的解释

江育恒,赵文华

一、引言

20世纪90年代以来,在高等教育市场化与全球化背景下,“声誉”(reputation)逐渐成为高等院校的战略议题和各国高等教育政策的重要维度。声誉管理理论源于企业研究领域,国内外不少学者对企业声誉的概念进行了界定(如Fombrun&Shanley,1990[1];Gotsi&Wilson,2001[2])。目前大多数学者倾向于将“声誉”定义为,随着时间推移,组织在利益相关者心目中形成的社会认知。学者们在对大学声誉进行界定时,大体上也沿用了企业声誉或组织声誉的概念。Rindova,Williamson和Petkova等(2005)认为社会声誉是高等教育质量的重要替代性指标。[3]Alessandri,Yang和Kinsey(2006)认为大学声誉是在一定时间内,内部评价和外部评价的集体表征。[4]Cyrenne和Grant(2009)认为大学声誉反映了公众对大学的适当功能和使命的普遍期望。[5]整合已有研究,笔者认为,“大学社会声誉”是组织声誉概念的具体延伸,是大学在长期办学过程中给社会各界留下的综合印象,是大学整体竞争力的外显形式。由于声誉是衡量组织有效性的重要标准,大学如何获得良好声誉亦成为理论界和实践界共同关心的课题。在实践中,研究型大学凭借其科研投入的广度和深度以及卓越的科研成果而区别于其他类型大学,是具有独特职能和使命的社会组织。研究型大学是美国为世界高等教育做出的重要贡献,通过对美国研究型大学社会声誉影响因素的研究,将有助于理解大学声誉形成的复杂机理。

二、关于大学声誉影响因素的既有解释

尽管声誉管理的重要性已经得到了广泛认可,但它仍然是高等教育机构面临的挑战,这主要是由于大量利益相关者的存在以及高等教育组织自身所具有的复杂性。作为一个备受社会各界关注的议题,国外学者对大学声誉的研究已经出现了相对明显的脉络,从资源依赖、组织功能等视角展开的研究取得了较多成果。

(一)资源依赖论

大学组织的生存发展离不开来自环境的财政资源、物质资源以及信息,大学组织及其成员也在尝试运用多种策略扩大社会关系网络。持资源依赖论的学者主要将资源要素的投入视为大学培育声誉的基础性因素,并且大学声誉在很大程度上是教学资源和财务绩效的函数。Beyer和Stevens(1977)提出了检验大学部门声誉变化的四个预测模型:资源模型、绩效模型、流动与个体声誉模型以及组织结构模型。基于80个大学院系数据的回归分析,结果显示资源模型(变量包括大学收入、每位教师的平均研究经费、教师对于资源的认知)为最佳的预测模型。[6]McGuire,Richman和Daly等(1988)基于美国40所高水平研究型大学的数据,借用柯布-道格拉斯生产函数研究大学投入与产出之间的相关性,发现大学对其声誉进行重大改变的成本是昂贵的。[7]Volkwein和Sweitzer(2006)通过对美国242所研究型大学和205所文理学院的分析,梳理与大学声誉密切相关的变量,提出“投入-过程-产出”模型,并指出声誉在文理学院与研究型大学之间的生成动力存在差异。[8]Stromquist(2007)以美国西海岸某私立大学(排名在全美前50)为个案,探讨私立研究型大学应对当前全球化趋势的举措。在国际化的名义下,大学管理者通过聘请有名望的教授和研究人员来提高大学声誉,从而吸引更多的学生,获得更多的研究基金。[9]从某种意义上说,大学及院系之间,为着声誉、生源质量、师资质量、政府投入和社会捐赠展开激烈竞争,围绕资源要素的分配而构成了一系列准市场行为。

(二)组织功能论

声誉的实质是大学在长期发展过程中,社会公众对大学人才培养、科研水平和社会服务功能的整体性评价,即人们通过观察、了解和经历所获得的一种综合性质量反映。持组织功能论的学者主要从大学的基本功能出发,分析大学的职能履行如何影响大学的声誉。例如,Abbott和Barlow(1972)在分析美国主要大学之间的声誉差异时提出,比起年收入、图书馆数量、全职教师以及实体设施的价值等资源要素,科研生产力和授予学位的数量与类型等功能要素对于大学声誉的解释力更强。[10]Cole和Lipton(1977)研究了医学院声誉的测量标准。通过对87所美国大学医学院的调查与分析发现,医学院校的主要声誉来源是研究和出版、教师的水平、培训和研究经费、全职教师的规模以及可感知的培训效率。[11]Cook和Zallocco(1983)基于Rosenberg和Fishbein提出的多属性态度模型(multiattribute attitude model)研究了影响学生对大学的偏好和出勤率的因素。作者提出,学校通过发展和改进对潜在学生最富有吸引力的课程,可以更好地实现营销效果、提升大学声誉。[12]Parameswaran和Glowacka(1995)从就业能力的角度出发研究了大学毕业生的形象,发现毕业生所取得的成功明显有助于提升大学的声誉。[13]Yang,Alessandri和Kinsey(2008)选取美国东北地区的私立大学作为研究对象,基于对参与者主观意见的感知分析,分析学生与大学的关系质量以及学生对大学声誉的认知这两者之间的关系,并通过因子分析提出两个声誉因子——高质量的教育和富有竞争力的体育项目。[14]此外,还有一些学者关注了宗教类大学的声誉问题 (如Mixon,Lyon&Beaty,2004[15];Swezey&Ross,2012[16])。这些学者的研究也从侧面印证了大学的功能定位与大学声誉之间存在着复杂的关联。

(三)迈向“资源+功能”的综合要素论

事实上,资源要素体现为分配于不同高等教育组织的物态资本(物质性),组织功能则赋予了不同高等教育组织的声望资本(权威性)。诸多要素之间的综合作用是理解大学声誉形成的关键,单一要素难以对大学声誉产生决定性影响,持综合要素论的学者在近些年来开始增多。Landrum,Turrisi和Harless(1998)曾向公众询问他们对区域性大学的看法。研究发现,影响大学声誉的因素包括学者、熟悉度、竞技体育、价值观、就业和外联。[17]Alessandri,Yang和Kinsey(2006)以大学视觉识别为切入点,综合运用Q方法(Q methodology)、问卷调查和方差分析等研究手段,提出构成大学声誉的三个维度是学术表现的质量(quality of academic performance)、外部表现的质量(quality of external performance) 和 情 感 投 入(emotional engagement)。[4]Hill,Capers和Flink(2014)对美国公立研究型大学质量和声誉的影响因素进行了系统评估,对145所公立大学数据的回归分析结果显示,影响大学声誉的因素主要包括学校自身资源、历史因素、区位环境和政府政策。[18]在新近的研究中,Plewa,Ho和Conduit(2016)综合运用问卷调查、验证性因子分析、模糊集定性比较分析等方法,研究大学如何通过资源及其互补性或适合性的具体组合实现良好声誉。研究结果表明:以学生为中心的不同资源配置导致高声誉;由资源组合引致的声誉在国际和国内学生之间存在差异(见图1)。作者建议大学应将投资和沟通工作集中在那些因固有优势而可以发挥最佳效能的资源上。[19]定性比较分析方法的使用,从方法论的角度极大地拓宽了该研究领域的学术视野。

图1 Plewa,Ho和Conduit等提出的概念模型

总体上看,大学声誉是一个多维的、复杂的概念,根据使用情境和目的不同,可以对大学声誉进行不同视角的界定和解读。与此同时,相较于大样本回归分析的应用,鲜有学者采用多案例比较研究进行深入挖掘,这一路径可以帮助我们从不同个案中寻找背后所蕴含的更具普遍性的因果机制。20世纪90年代末以来,越来越多的西方社会科学家聚焦多重案例研究策略,定性比较分析(Qualitative Comparative Analysis,简称QCA)为研究者提供了一种对中等规模案例进行系统比较的工具。考虑到大学声誉影响因素的多元性,本文尝试将大学声誉管理行为纳入到“资源+功能”的综合框架中,运用定性比较分析方法考察美国研究型大学的社会声誉是哪些原因特征的子集,分析得出原因特征组合,以进一步明晰研究型大学如何更加富有成效地开展战略管理、提升社会声誉。

三、实证研究

(一)研究方法

定性比较分析方法是社会科学界定量与定性两种方法论争论的产物,作为一种以分析案例为导向(case-orientation)的研究方法,该方法最早的应用可以追溯至20世纪90年代初。[20]不过,真正让定性比较分析变得易于操作,则归功于美国社会学家查尔斯·拉金(Charles C.Ragin)。拉金在1987年出版的专著中详细地讨论了定性比较分析方法,并将布尔代数运用到比较政治学的研究中。[21]随后,拉金将定性比较分析的重点从布尔代数方法转向模糊集合方法,[22]QCA的分析技术也逐渐趋于精细化。

回归分析在大样本和对变量平均作用的研究中具有其他分析方法无可比拟的优势,但在中小规模样本的分析中,QCA则具有突出优势。首先,QCA关注产生某一结果的充分和必要条件,不易受到自相关与多重共线性的负面影响。其次,QCA关注某一社会现象的多重条件并发原因(multiple causal conjunctures)或者因素组合(configuration of variables),进而可以理清导致这一结果的多种方式和渠道。[23]目前国内已有若干引介性文献对QCA的逻辑原理与操作方法进行了详细说明①,本文不再专门赘述。

QCA可以在众多的观察特征以及特征组合中排除复杂的冗余,使得逻辑推论变得更加简明。由于本研究关注的大学声誉同样是受多个因素组合的影响,因此,定性比较分析方法将有助于我们识别引致不同声誉水平的学校资源或功能要素组合及组合之间的异同。一般而言,QCA是针对中小样本案例数据的分析方法,适用于十几个至几十个数量的样本。鉴于美国大学联合会(Association of American Universities)的成员中共有60所美国研究型大学,本文所选取的案例样本量符合定性比较分析方法的基本要求。

(二)案例选择与变量赋值

与回归分析不同,使用定性比较分析对变量的操作化或赋值,实际上可以被视为判断某个案例是否属于或多大程度上属于某个集合的过程。在模糊集分析中,变量被赋予1到0之间的任一值,赋值的目的在于判断某个案例多大程度上属于某个集合。因此,在模糊集分析中,变量的数据又被称为隶属度(degree of membership),标准化各个变量隶属值的过程就是校准(calibrate)。考虑到基于定性锚值(qualitative anchor)的校准过程在标准设定上具有较强主观性,本文参照唐睿、唐世平(2013)[24]和岳鹏(2015)[25]的做法,以连续变量指标值的客观分布作为赋值的依据,即以原始变量的平均值作为分界点,用相对简洁的办法把它们置换成二分变量。

大学社会声誉是本研究的结果变量。近年来,大学排名呈现多元化的发展态势,逐渐成为一种近似地评价学校声誉的实用工具。部分国外学者借用大学排名数据,经验性地研究了各类因素如何影响大学排名中的声誉指标 (如Larsen,2003[26];Standifird,2005[27];Delgado-Márquez,Escudero-Torres&Hurtado-Torres,2013[28])。参照相关研究,笔者在本文中将以大学排名为基准考察一所大学声誉的高低。尽管不同大学排名所采用的指标对于学术研究或社会声誉等有不同的偏好,但平均排名结果为我们从整体上把握美国研究型大学的社会认可度提供了标准。本研究采用虚拟变量赋值,这也在一定程度上淡化了不同排名的差异性。已有研究也为笔者筛选条件变量提供了有益的参考。

定性比较分析的核心要素是案例。案例既要包括正面案例(与结果变量取值相符的案例),也要涵盖负面案例(与结果变量取值相反的案例)。美国高等教育体系包容了不同的机构、不同的任务和目标,满足和适应了多元化的社会需求。[29]公私立、多层级院校设置是美国高等教育体系的显著特征。本文选取的案例为美国大学联合会的60所美国研究型大学。作为世界一流大学战略联盟,美国大学联合会素来以其严格的遴选标准和高门槛而著称,经过百余年的发展,其成员数量从最初的14所大学扩展到如今的62所(含两所加拿大大学),囊括了哈佛大学、麻省理工学院等顶尖研究型大学。本文对这些大学案例的测量分为结果变量和条件变量。声誉结果界定为是否在全球范围内具有高声誉,笔者采用ARWU、QS、THE、US News四大大学排名的均值来度量每个案例的声誉结果。结合已有研究,并基于数据的可获得性,本文选取了10个影响大学声誉的条件变量,分为三类:一是基本属性变量,包括学校性质、地理区位、学校历史;二是资源特征变量,包括物力资源(捐赠基金和科研经费)以及人力资源(高层次人才数和学术人员数);三是功能特征变量,包括教学功能(本科生数和研究生数)以及科研功能(高水平论文数)。这些数据多为事实性数据,经过QCA分析呈现的最终结果对于现实具有更为明确的指向性。具体赋值标准及数据来源参见表1(如无专门说明,搜集的原始数据均更新至2016年度)。

表1 结果变量和条件变量的设定

(三)研究发现与讨论

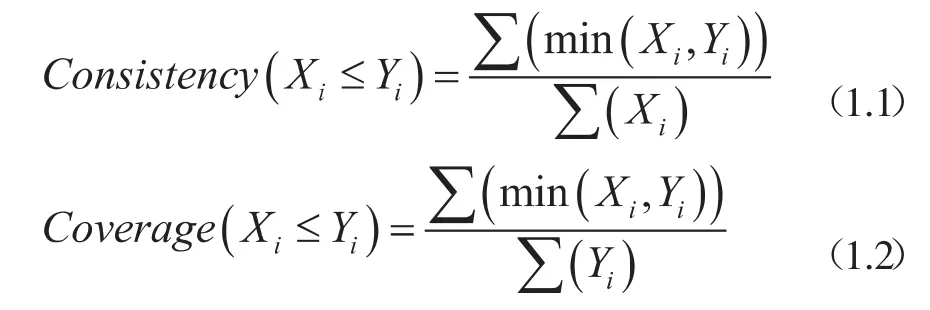

根据模糊集定性比较分析法的要求,研究者首先要对条件变量是否是结果变量的必要条件(necessary conditions)进行检验,即一致率检验,通常得出的必要条件不宜再纳入充分条件的分析中;其次,要测量多个条件组合对结果变量的覆盖率,用覆盖率表示条件组合对结果解释力的大小。在QCA中,一致率(consistency)和覆盖率(coverage)分别用于判断前因条件构型是否是被解释结果的必要条件和充分条件。[30]一致率是X与Y的交集占X集合的比例(公式1.1),覆盖率则是X与Y的交集占Y集合的比例(公式1.2):

本文使用fs/QCA(2.0版)作为研究工具完成运算过程,该软件及其操作手册可从拉金的网站上免费下载:http://www.u.arizona.edu/~cragin/fsQCA/software.shtml。

1.必要条件分析

一致率指标类似于回归分析中系数的显著性程度,指该条件变量与结果之间的一致性程度,即某一个结果在多大程度上需要某一个变量存在。根据拉金的解释,必要条件分析可以进行0.1校准值的调整,即必要条件的阈值通常设置为0.9。也就是说,如果结果变量90%以上隶属于某个条件变量,那么这个条件变量可以近似地认为是结果变量的必要条件。[22]表2列出了必要条件的检验结果。

表2 条件变量的必要条件检验(结果变量取值为1)

从表2的结果来看,并没有哪个单独条件变量的一致率达到1。在解释力度上,“都市校区”和“高水平论文数较多”两个变量的一致率超过了0.9的阈值线,接近必要条件的标准;“高层次人才数较多”这一变量也具有较高的解释力,但并没有达到阈值的标准。在解释范围上,“高层次人才数较多”和“高水平论文数较多”两个变量具有高覆盖率,其中“高水平论文数较多”的覆盖率达到0.741,即在本文搜集的案例中有74%以上的案例可以用这一条件进行解释。

为检验上述结果的稳健性,本文对结果变量的赋值进行了修改,适当提高“高声誉大学”的标准。将平均排名在全球前40名以内的案例,赋值为1;在40名以外,赋值为0。赋值的变化使得德克萨斯大学奥斯汀分校和伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校进入“负面案例”。表3是稳健性检验的结果。检验结果与此前结果基本一致,“都市校区”和“高水平论文数较多”两个条件变量同样接近必要条件的标准,“高层次人才数较多”和“科研经费较多”解释力略有提高,但仍未达到0.9的阈值线。

表3 必要条件的稳健性检验(结果变量取值为1)

2.条件组合分析

作为定性比较分析方法的核心,条件组合分析是在单个条件变量达不到成为必要条件标准的情况下,测量条件变量不同组合对结果变量的影响。在模糊集真值表分析类型上,本文选择了标准分析(standard analyses)。在标准分析模式下,本文采用fs/QCA软件对真值表的数据进行分析,输出结果是不进行任何反事实分析的“复合解”(complex solution),共计14种条件组合。总体覆盖值为1,反映了这14种原因条件覆盖了全部样本。具体分析结果见表4和表5。

从条件组合的解释力来看,fs/QCA给出了两个最优的条件组合形式,正好对应私立研究型大学和公立研究型大学两种类型(“*”表示“和”;“~”表示“非”):

一类是表4中的组合3:control*campus*history*endowment*expenditure*talent*academic*~undergraduate*article。该组合反映了历史悠久、位于都市的私立研究型大学,拥有相对丰厚的捐赠基金和科研经费,拥有较多的高层次人才和学术人员,拥有较小的本科生规模,产出较多的高水平论文,此类大学具有较高声誉。满足此项组合条件的案例为:哈佛大学、哥伦比亚大学、耶鲁大学、宾夕法尼亚大学和杜克大学。

表4 条件组合分析结果Ⅰ(结果变量取值为1)

表5 条件组合分析结果Ⅱ(结果变量取值为1)

另一类是表5中的组合12:~control*campus*~history * ~endowment* expenditure * talent*undergraduate*postgraduate*article。该组合反映了位于都市的公立大学,虽然建校时间短、捐赠基金规模小(均是与私立大学相比较而言),但是拥有相对丰厚的科研经费,拥有较多的高层次人才,产出较多的高水平论文,同时还拥有较大的学生招生规模,此类大学也同样具有较高声誉。满足此项组合条件的案例为:加州大学伯克利分校、加州大学洛杉矶分校、华盛顿大学和德克萨斯大学奥斯汀分校。

在进行稳健性检验时,处理方式同样是适当提高“高声誉大学”的标准:近三年平均排名在全球前40名以内的大学被认为是“高声誉大学”。fs/QCA软件分析得出了13种条件组合,组合情况与此前结果基本一致,并且总体覆盖率为0.95。基本可以判断,表4和表5中条件组合对于大学声誉的影响是稳健的。定性比较分析方法实现对多重因果关联组合的评估,意味着通常是案例中各个条件的组合产生了现象;而已有条件也许会因为情境的不同对结果产生不同影响。结合表4、表5的分析结果,笔者还有以下发现:

其一,“都市校区”这一变量在必要条件分析中已经显示了较高的解释力,而在条件组合分析中其重要性再次得到了验证。对于美国研究型大学,为了获取较高声誉,选址在经济社会活动相对活跃的都市区是最普遍的现象,大学也因此得以与社会各界的利益相关者开展广泛联系。从美国的城市发展经验来看,无论是纽约、洛杉矶等大都市,还是西雅图、奥斯汀等新兴科技城市,大多以高水平研究型大学为支撑。例如,华盛顿大学正是凭借自身的校园文化、智力资源和创新政策,深化与各类社会主体的协作,推动城市创新要素的培育,成为西雅图市经济社会发展的思想库、资源库,进一步提升了学校的社会声誉。虽然诸如斯坦福大学、普林斯顿大学等大学的校区只是位于郊区,同样也享有高声誉,但这样的例子在本研究中确实属于少数。当然,考虑到学校所在地的城市化水平也有其历史演进规律,对这一变量的考察还值得更为深入的探究。

其二,在追求良好社会声誉方面,美国私立研究型大学拥有更多的策略组合,并且其资源特征属性和功能特征属性具有一定的互补效应。一般而言,当物力资源(捐赠基金和科研经费)相对丰裕时,学校的发展重心往往偏向于科研领域,吸引高层次人才,产出更多科研成果(组合1、2、3、7)。而当物力资源相对受限时,可行的策略选择依然存在:一类是把主要资源聚焦于高层次人才上(组合4);另一类则是保证较大体量的师生规模,并以论文高产出作为辅助(组合9)。社会学家爱德华·席尔斯(Edward A.Shils)曾指出美国精英私立大学的三重特征,即“自治权、富足和传统”[32]。对于那些声名卓著的私立研究型大学而言,这三重特征转化成了历史声望、大量捐款和自主设置学术和专业课程的自由。特别是二战以来,大学与产业部门之间的密切合作既为大学的教学和科研提供了充足的资源保障,也拓展了大学的功能,使其更多地与区域经济贡献结合在一起。从当前趋势看,私立研究型大学的资源状况及其符号载荷,对其取得优势地位依然具有重要意义。

其三,对于美国公立研究型大学,由于与私立大学在财政和管理上存在着天然差异,教学与科研的均衡发展(即同时承担较多的学生培养任务以及发表较多的论文成果)成为公立大学的发展重心。因而,享有高声誉的公立大学在办学规模上凸显出“巨型化”特征。在捐赠基金规模不占优的情况下,争取更多的科研经费是公立大学追求卓越的关键环节(组合10、11、12)。除了可能对论文产出有影响外,科研经费投入与高层次人才引进之间也体现出正向的关联性。美国公立研究型大学的问责制往往既关注社会公平又兼顾效益原则,在市场化和公共服务之间取得平衡是大学领导层重点关注的议题。事实上,自20世纪80年代以来,美国州政府财政的持续萎缩,导致公立大学的经费走向“紧缩时代”。以密歇根大学、弗吉尼亚大学为代表的公立大学采取了“开源节流”的举措。此举虽然缓解了财政紧张,但也由于压缩州内学生招收比例以及基础设施维护不利等损害了学校的公共形象。可见,拓展科研经费等替代性资源,规避收入单一的结构性风险,实现“多元均衡”的财政模式[33]是公立研究型大学维持高等教育质量和声誉的重要基石。

四、结语

定性比较分析实质上代表着一种全新的研究逻辑,即通过讨论集合间隶属关系发掘多个案例所展现的普遍特征。在这个过程中,与定量分析类似,QCA技术提供了形式化和可复制的分析工具。本文正是通过QCA对美国的中等样本案例做了一个探索性研究,分析了美国顶尖研究型大学声誉影响因素的多样性,以及不同因素组合对大学声誉的影响作用。实证研究结果呈现出大学选址、经费使用、人才队伍、学生规模以及科研产出等条件的不同组合,有助于我们发现变量与结果间的机制,为深入研究大学声誉形成的动力或路径提供了方向。如今,声誉管理逐渐被研究型大学纳入战略高度,管理者可以借鉴美国研究型大学声誉形成的主要构型,为提升大学声誉进行适当部署。但由于制度环境与具体情境的差异,各国研究型大学在选择和实施声誉提升策略时,依然要对“资源+功能”的综合框架进行审慎判断。

当然,QCA方法也并非完美。比如,QCA还无法较好地处理时间序列数据或纵贯数据;在赋值时,QCA通常是用校准将连续变量转化为二分或定类变量,这种做法依然包含着主观或武断的因素。[34]同时,本文选取的变量也只是从特定的方面反映大学的特征,随着声誉理论的持续发展,更具解释力的因素仍然有被挖掘的可能。考虑到大学声誉与组织行为具有相互影响作用,在后续研究中,有效结合面向大样本的多元统计分析与面向中小样本的定性比较分析这两种方法,构建更加完善的因果解释,将对大学声誉的学理研究产生更多助力。

注释

①代表性文献如:刘丰.定性比较分析与国际关系研究[J].世界经济与政治,2015(1):90-110;郝诗楠.质性比较分析方法及其在政治学研究中的应用[J].国外理论动态,2016(5):58-67;张驰,郑晓杰,王凤彬.定性比较分析法在管理学构型研究中的应用:述评与展望[J].外国经济与管理,2017,39(4):68-83;(比)伯努瓦·里豪克斯,(美)查尔斯·拉金.QCA设计原理与应用:超越定性与定量研究的新方法[M].杜运周,等,译.北京:机械工业出版社,2017.

[1]FOMBRUN C,SHANLEY M.What's in a name?Reputation building and corporate strategy[J].Academy of Management Journal,1990,33(2):233-258.

[2]GOTSI M,WILSON A M.Corporate reputation:seeking a definition[J].Corporate Communications:An International Journal,2001,6(1):24-30.

[3]RINDOVA V P,WILLIAMSON I O,PETKOVA A P,et al.Being good or being known:An empirical examination of the dimensions,antecedents,and consequences of organizational reputation[J].Academy of Management Journal,2005,48(6):1033-1049.

[4]ALESSANDRISW,YANGSU,KINSEY DF.An integrative approach to university visual identity and reputation[J].Corporate Reputation Review,2006,9(4):258-270.

[5]CYRENNE P,GRANT H.University decision making and prestige:An empirical study[J].Economics of Education Review,2009,28(2):237-248.

[6]BEYER J M,STEVENS J M.Factors associated with changes in prestige of university departments[J].Research in Higher Education,1977,7(3):229-255.

[7]MCGUIRE J W,RICHMAN M L,DALY R F,et al.The Efficient Production of"Reputation"by Prestige Research Universities in the United States[J].The Journal of Higher Education,1988,59(4):365-389.

[8]VOLKWEINJF,SWEITZERK V.Institutional prestige and reputation among research universities and liberal arts colleges[J].Research in Higher Education,2006,47(2):129-148.

[9]STROMQUIST N P.Internationalization as a response to globalization:Radical shifts in university environments[J].Higher Education,2007,53(1):81-105.

[10]ABBOTTWF,BARLOWHM.Stratification theory and organizational rank:Resources,functions,and organizational prestige in American universities[J].The Pacific Sociological Review,1972,15(4):401-424.

[11]COLE JR,LIPTONJA.The reputations of American medical schools[J].Social Forces,1977,55(3):662-684.

[12]COOK R W,ZALLOCCO R L.Predicting university preference and attendance:Applied marketing in higher education administration[J].Research in Higher Education,1983,19(2):197-211.

[13]PARAMESWARAN R,GLOWACKA A E.University image:An information processing perspective [J].Journal of Marketing for Higher Education,1995,6(2):41-56.

[14]YANGSU,ALESSANDRISW,KINSEY DF.An integrative analysis of reputation and relational quality:A study of university-student relationships[J].Journal of Marketing for Higher Education,2008,18(2):145-170.

[15]MIXON S L,LYON L,BEATY M.Secularization and national universities:The effect of religious identity on academic reputation[J].The Journal of Higher Education,2004,75(4):400-419.

[16]SWEZEY J A,ROSST C.Balancing religious identity and academic reputation at a Christian university[J].Christian Higher Education,2012,11(2):94-114.

[17]LANDRUM R E,TURRISI R,HARLESS C.University image:The benefits of assessment and modeling[J].Journal of Marketing for Higher Education,1999,9(1):53-68.

[18]HILLKQ,CAPERSKJ,FLINKC."Why Someand Not Others?"The Determinants of the Quality and Prestige of Public Graduate Research Universities[J].State Politics&Policy Quarterly,2014,14(1):29-49.

[19]PLEWA C,HOJ,CONDUITJ,et al.Reputation in higher education:A fuzzy set analysis of resource configurations[J].Journal of Business Research,2016,69(8):3087-3095.

[20]HICKSA.Qualitative Comparative Analysis and Analytical Induction:The Case of the Emergence of the Social Security State[J].Sociological Methods&Research,1994,23(1):86-113.

[21]RAGIN CC.The comparative method:Moving beyond qualitative and quantitative methods[M].Berkeley:University of California Press,1987.

[22]RAGIN C C.Fuzzy-set social science [M].Chicago:University of Chicago Press,2000.

[23]KATZ A,VOM HAU M,MAHONEY J.Explaining the great reversal in Spanish America:Fuzzy-set analysis versus regression analysis[J].Sociological Methods&Research,2005,33(4):539-573.

[24]唐睿,唐世平.历史遗产与原苏东国家的民主转型——基于26个国家的模糊集与多值QCA的双重检测[J].世界经济与政治,2013(2):47.

[25]岳鹏.联盟如何在国际冲突中取胜?——基于47个案例的多值集QCA与回归分析双重检验[J].世界经济与政治论坛,2015(3):31-45.

[26]LARSEN P V.Academic Reputation:How USNews&World Report Survey Respondents Form Perceptions[J].International Journal of Educational Advancement,2003,4(2):155-165.

[27]STANDIFIRD S S.Reputation among peer academic institutions:An investigation of the US news and world report's rankings[J].Corporate Reputation Review,2005,8(3):233-244.

[28]DELGADO-M A RQUEZ B L, ESCUDERO-TORRES M A,HURTADO-TORRESNE.Beinghighly internationalised strengthens your reputation:An empirical investigation of top higher education institutions[J].Higher Education,2013,66(5):619-633.

[29]CLARK B R.Academic differentiation in national systems of higher education[J].Comparative Education Review,1978,22(2):242-258.

[30]RAGIN C C.Configurational Comparative Methods:Qualitative Comparative Analysis(QCA)and Related Techniques[M].Thousand Oaks:Sage,2009.

[31]RAGIN C C.Redesigning social inquiry:fuzzy sets and beyond[M].Chicago:University of Chicago Press,2008.

[32]SHILSE.The American private university[J].Minerva,1973,11(1):6-29.

[33]DUDERSTADT J J,WOMACK F W.The future of the public university in America:Beyond the crossroads[M].Baltimore:Johns Hopkins University Press,2004.

[34]VISB.The comparative advantages of fsQCA and regression analysis for moderately large-N analyses [J].Sociological Methods&Research,2012,41(1):168-198.