武陵山片区旅游减贫效应的异质性分析*

丁建军,周书应

(吉首大学 商学院&武陵山片区扶贫与发展协同创新中心,湖南 吉首 416000)

一、引言

2011年以来,《中国农村扶贫开发纲要(2011—2020年)》《国务院关于促进旅游业改革发展的若干意见》《关于实施乡村旅游富民工程推进旅游扶贫工作的通知》等一系列政策文件相继颁布,全面推进旅游扶贫工程。作为我国旅游资源富集的贫困地区,武陵山片区的旅游产业已发展成为区域的支柱产业。截止2017年6月,片区共拥有5A级景区8处,4A级景区63处,3A级景区38处,旅游人次从2011年的1.2亿人次增加到2016年的3.5亿人次,旅游总收入从2011年的665亿增长到2016年的2 450亿,年平均增长率达30.1%,显著快于全国的平均增速*数据来自于武陵山片区扶贫与发展协同创新中心发布的《武陵山片区旅游扶贫发展报告(2017)》,该报告即将由经济科学出版社出版。。快速发展的旅游产业不仅带动了当地经济发展和民生改善,也成为减贫致富、提高人民生活水平的重要途径。

自“英国国际发展局”(DFID)首次提出“有利于贫困人口发展的旅游”(PPT)以来,旅游减贫效应受到国内外学者的广泛关注[1]107-126。早期的文献注重经济增长、就业、外汇收入、乘数效应等宏观经济效应的分析,如部分学者认为旅游扶贫乘数效应大[2]1-6、通过提高外汇收入实现扶贫[3]885-894、与其他产业融合减贫效应更明显[4]49-58;不过,也有学者质疑旅游产业发展的减贫效应,指出旅游产业发展加剧了贫富差距,甚至存在严重的漏损[5]132-134。近年来,旅游减贫效应研究从宏观经济效应向经济、社会和环境效应并重转变,研究视角也更加微观,如学者们关注旅游扶贫的非经济影响,破坏传统文化、导致自然资源流失、犯罪率升高[6]261-267、人力资本开发[7]149-152,贫困人口在旅游发展中付出的代价可能大于收益等[8]43-49。此外,随着旅游扶贫实践的备受推崇,旅游精准扶贫[9]116-121、旅游扶贫地空间格局与扶贫效率时空演变[10]210-217、旅游扶贫效应的居民感知与贫困者参与意愿[11]64-76、旅游扶贫效应研究方法等[12]31-38成为当前国内学者关注的热点。

上述旅游扶贫实践与研究表明,与实践部门重点推进和实施旅游扶贫的高涨热情不同,旅游扶贫尤其是旅游减贫成效的研究则显得更加“理性”和“精细化”,如科学、精准识别旅游的减贫效应以及发生在哪些区域和环境下等。在这一背景下,本文以旅游扶贫重要实践基地武陵山片区为例,从旅游要素类型和县际差异的角度,对不同年份旅游减贫的异质性进行考察,以期更全面地了解旅游产业发展对贫困的影响。需要说明的是,本文并不严格区分“旅游扶贫效应”和“旅游减贫效应”两个概念,同时,鉴于各县市区贫困率数据不可得且武陵山片区贫困仍是农村贫困的现实,文中分别将农民人均纯收入和城乡收入比作为绝对贫困和相对贫困的代理指标进行分析。

二、研究方法与数据来源

考虑到武陵山片区各县市区旅游减贫成效的异质性,研究方法上采用基于地理加权的局部参数估计GWR模型。同时,为了尽可能考察旅游产业内部不同要素对经济贫困的影响,一方面,采用了旅游综合收入、3A级以上景区数量、乡村旅游重点村数量等旅游产业发展代理指标;另一方面,将经济贫困细分为绝对贫困和相对贫困,并分别以农民人均纯收入、城乡居民收入比作为代理指标。进一步地,通过2011、2014和2016年三个时间节点各县市区的对比分析,从全域空间和局域空间相结合的视角洞察武陵山片区旅游产业发展减贫效应的时空演变规律,进而为各县市区优化旅游减贫成效提供依据。

GWR(Geographically weighted regression)是以线性回归模型为基础的局部参数估计模型,实质上是利用基于距离加权的局部样本估计出每个样本点各自独立的参数值。与传统计量回归模型相比,该方法不仅考虑了空间效应,而且考虑了空间非平稳性,通过将数据的地理位置引入到回归参数中,充分利用空间地理位置变化引起的参数变化信息,使估计结果更加精确。一般地,GWR模型如下:

(1)

其中,yi、xij、εi分别是因变量、第j个自变量和随机误差项,(μi,υi)是第i个样本点的空间(经纬度)坐标,βj(μi,υi)是第j个自变量在地区i的回归系数,如果βj(μi,υi)在不同空间样本点不变,则表明该自变量对因变量的影响在不同的地理空间上是一致的,具有同质性影响,反之,则表明影响具有异质性。

本文首先对2011、2014和2016年旅游减贫效应建立分年度的GWR模型,分别以农民人均纯收入(绝对贫困)、城乡居民收入比(相对贫困)作为因变量,将旅游综合收入、3A景区数量、4A景区数量、5A景区数量、乡村旅游重点村(示范村)数量以及总人口数、城镇化率、第二产业增加值、第三产业增加值等作为解释变量。然后,在系列诊断分析(各变量的Moran’s I指数、回归系数的空间非平稳性等)基础上,应用GWR4软件得到各年度模型回归系数并绘制五分位观察表(表1~4),分别列出各年度各要素对绝对贫困和相对贫困影响程度的最小值、上四分位数、中位数、下四分位数、最大值和平均值。最后,结合五分位观察表和回归系数空间分布图*限于篇幅,文章没有列出,如有需要可向作者索取。横向和纵向分析旅游综合收入、3A级以上景区和乡村旅游减贫效应的异质性。

由于片区并不是一个独立的统计单元,本文使用的数据均来自于相应年份的《湖南省统计年鉴》《贵州省统计年鉴》《湖北省统计年鉴》《重庆市统计年鉴》,各县市区统计公报、相关政府网站公布的政策文件(如《全国乡村旅游扶贫重点村汇总表》)以及相关县市区旅游局提供的内部资料等。

三、旅游综合收入减贫效应的异质性

(一)绝对贫困降低效应

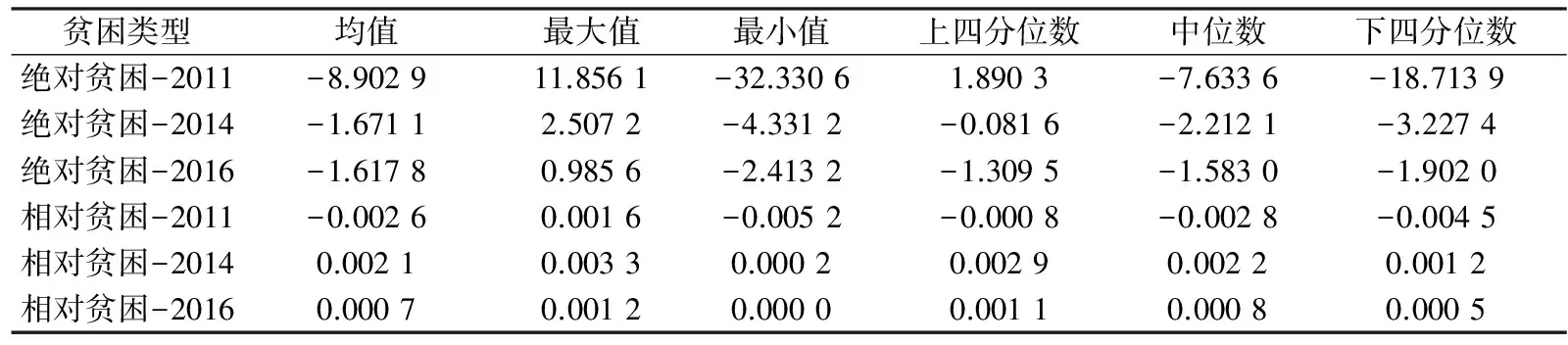

从整体上来看,武陵山片区旅游综合收入的绝对贫困减贫效应并不存在,2011、2014和2016年旅游综合收入对农民收入均呈现负向影响并存在空间异质性,但影响程度和差异化程度在不断下降。

2011年,对农民人均纯收入的影响大体上以“东南—西北”走向的对角线为界。东北部旅游综合收入增加了农民的收入,其中以湖北片区和张家界片区为主,向东南延伸到沅陵、安化、涟源等县市,湘西州的龙山、永顺两县也有正向影响,但影响系数不大,最大值为旅游收入增加1亿元约使农民收入提升12元。片区西南部的贵州片区、怀化片区、邵阳片区以及重庆片区旅游综合收入的增加在一定程度上抑制了农民收入的增长,特别是贵州片区,抑制程度最高的是旅游综合收入增加1亿元,农民人均纯收入约减少33元。

2014年,带动农民收入增长的县市区集中在片区西部的贵州片区和重庆片区境内,尤以贵州片区中遵义市辖区内县市区为主,不过,影响力弱,旅游综合收入每增加1亿元,仅带动农民人均纯收入上升约2.51元。东南部的邵阳片区、娄底片区、安化和石门县旅游综合收入的增加在一定程度上抑制了农民收入的增长,最大抑制程度为旅游综合收入每增加1亿元,农民人均纯收入约减少4.33元。

2016年,仅有12个县市区旅游综合收入的增长带来了农民人均纯收入的增长,而且影响效应弱,旅游综合收入每增加1亿元,仅带来农民收入上升约1元。与2014年相比,这种带动强度仍在下降。其余县市区旅游综合收入的增加在一定程度上抑制了农民收入的增长,最大抑制程度为旅游综合收入每增加1亿元农民人均纯收入约减少2.41元,与2014年相比,影响强度也有所下降。相对而言,湘西州有1/2的县市区旅游综合收入对农民收入有正向影响,与2014年相比,包容性明显增强并且占片区具有正向影响的县市区数量的1/3,表现较为抢眼。

表1 旅游综合收入减贫效应的GWR模型五分位观察

(二)相对贫困降低效应

相对贫困减贫效应方面,纵向比较来看,2011年旅游收入的包容性最强,总体上缩小了城乡收入差距,2014年,旅游收入的带动效应具有城镇偏向性,总体上扩大了城乡收入差距,2016年虽然仍存在扩大城乡收入差距的效应,但影响强度与2014年相比下降了2/3。横向比较来看,旅游收入的相对贫困减贫效应也存在空间异质性,但差异化程度也在缩小。

2011年,除西南部区域的贵州片区和怀化市的新晃县以外,大部分县市区旅游收入在一定程度上缩小了城乡收入差距,降低了相对贫困。其中,东北部的湖北片区、东部的娄底片区旅游收入对降低城乡收入差距贡献较大,旅游综合收入增加1亿元,城乡收入比值将下降0.004 6到0.005 2。旅游收入加剧相对贫困的是贵州片区西南部县市区和怀化的新晃县,旅游综合收入增加1亿元,城乡收入比值最大上升幅度达到0.001 6。

2014年旅游综合收入对城乡收入比的影响系数在片区内所有县市区均为正,系数区间为[0.000 2,0.003 3],并且在空间分布上大体呈由西向东依次增强的特征。西部贵州片区和重庆片区大部分县市区的影响强度较弱,旅游综合收入每增加1亿元,城乡收入比约上升0.000 2到0.001 1,而东部娄底片区、邵阳片区东部以及湖北秭归县、湘西州古丈县的影响强度较大,旅游综合收入每增加1亿元,城乡收入比约上升0.003 0到0.003 3。

2016年旅游综合收入对城乡收入比的影响系数在片区内所有县市区仍均为正,但影响强度下降了约2/3,在空间分布上依然呈由西向东依次增强的特征。吉首、古丈和贵州片区西北部、重庆片区西北部的县市区均为影响效应最弱的区域,在这些县市区,旅游综合收入每增加1亿元,城乡收入比约上升0.000 0到0.000 2,而东部地区由北至南甚至包括中部湘西州的永顺、保靖县影响强度较大,旅游综合收入每增加1亿元,城乡收入比约上升0.001 0到0.001 2。

四、3A级以上景区减贫效应的异质性

(一)绝对贫困降低效应

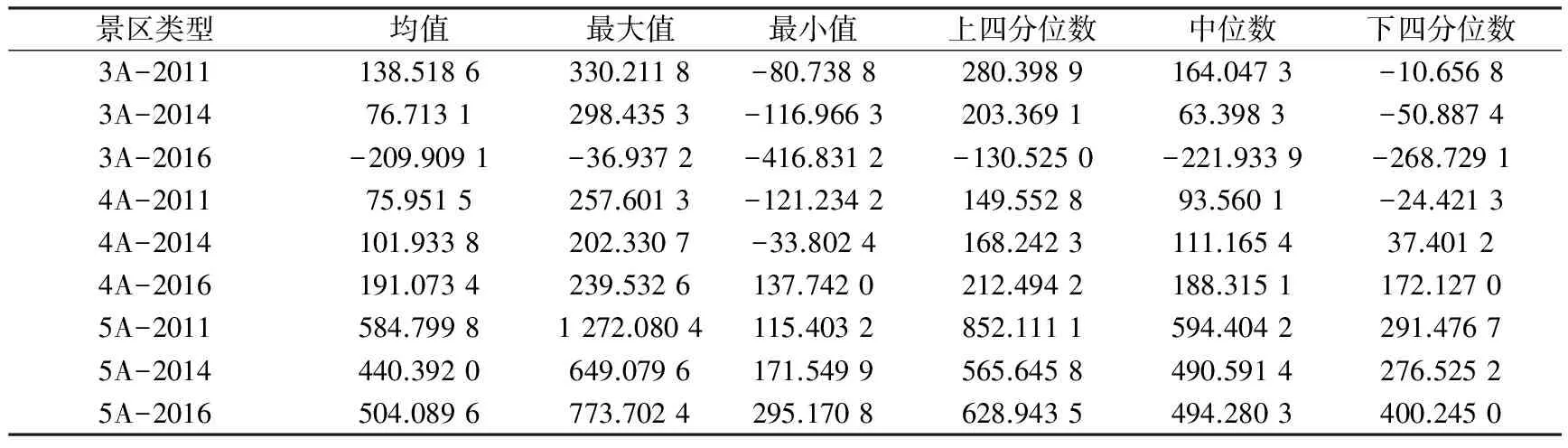

3A级景区方面。2011年,除了东北部的湖北片区、张家界片区、石门县、石柱县以及湘西州的龙山、永顺县外,广大西南县市区带来了农民收入的增长,增长幅度为每增加1个景区带来农民人均纯收入增长约67~330元。其中,怀化南部和邵阳南部表现最为突出,湘西州则是凤凰县的带动效应最强。2014年,景区数量对农民收入的影响以“西南—东北”走向的对角线为界,东北部为负向影响,西南部为正向影响,并且往西北、东南方向影响程度依次增强。正向影响最强的在邵阳片区和怀化片区的南部,每增加1个景区,农民人均纯收入增长203~298元。负向影响最强的在湖北片区、重庆片区和贵州片区北部,每增加1个景区,农民人均纯收入下降53~116元。2016年,景区数量对农民收入的影响全部变为负向效应,影响强度由东西两部向中部、中部由北向南依次减弱。影响最强的在贵州片区西部,每增加1个景区,农民人均纯收入下降346到416元。影响最弱的在邵阳片区、怀化片区南部和湘西州的泸溪、吉首、保靖境内,每增加1个景区,农民人均纯收入下降36到130元。影响强度较2014年增强。

表2 3A级以上景区绝对贫困减贫效应的GWR模型五分位观察

4A级景区方面。2011年,对农民收入的带动效应总体上弱于3A级景区。带动效应最强的是贵州片区,其次为重庆片区和湖北片区,最高达到每增加1个景区提升农民人均纯收入约257元。湖南片区中娄底和邵阳片区对农民收入增长的抑制作用较大,最大抑制效应达到每增加1个景区减少农民人均纯收入约121元。2014年,对农民收入正向影响的分布要广于3A级景区,仅有娄底片区、石门、慈利、安化和新邵等少数县市为负向影响区域,最大负向影响程度为-33元。而正向影响则由东向西逐渐增强,贵州片区和重庆片区大部分县区的正向影响强度较大,达到157~202元。2016年,对农民收入的影响在片区内所有县市区全部变为正向效应,影响强度的空间分布与3A级景区的影响类似,由东西两部向中部、中部由北向南依次减弱。影响强度最高的区域分布在贵州片区西部以及片区东部的长阳、五峰、石门、安化、新化、涟源、冷水江、新邵、邵阳和新宁等县市,增加1个景区可使农民人均纯收入上升约216~239元,影响强度最弱的在铜仁、怀化和湘西州三地交界处以及会同、靖州2县,增加1个景区可使农民人均纯收入上升约137~160元。整体包容性强于2014年。

5A级景区方面。2011年,对农民收入带动效应最大且在所有县市区都有正向影响。片区中部和西南部的带动效应更为明显,如在凤凰县或周边县市增加1个景区将带动农民人均纯收入增长约960~1 272元。即便是带动效应相对较弱的北部地区,增加1个景区也能使农民人均纯收入增加约115~265元。2014年,景区仍然对所有县市区农民收入有正向影响并且影响强度也相对最大。空间分布上由北向南依次增强,如怀化片区和邵阳片区南部,增加1个景区可带动农民收入增长579到649元。即便是在景区分布占优的湖北片区、张家界片区,增加1个景区,仍能带动农民收入增长171到259元。2016年,景区对农民收入的正向效应仍然覆盖了所有县市区,并且影响强度相对于2014年有所增强,虽然最大正向效应仍不及2011年,但影响程度的分布更为均衡。空间分布上越往东南部边际带动效应越强,如娄底片区、邵阳片区以及湘西州的东部,增加1个景区可带动农民收入增长611到773元。即便是带动效应相对较弱的贵州片区西部、重庆片区西北部,增加1个景区仍能带动农民收入增长295到367元,是2014年影响强度最弱县市区带动效应的2倍左右。

(二)相对贫困减贫效应

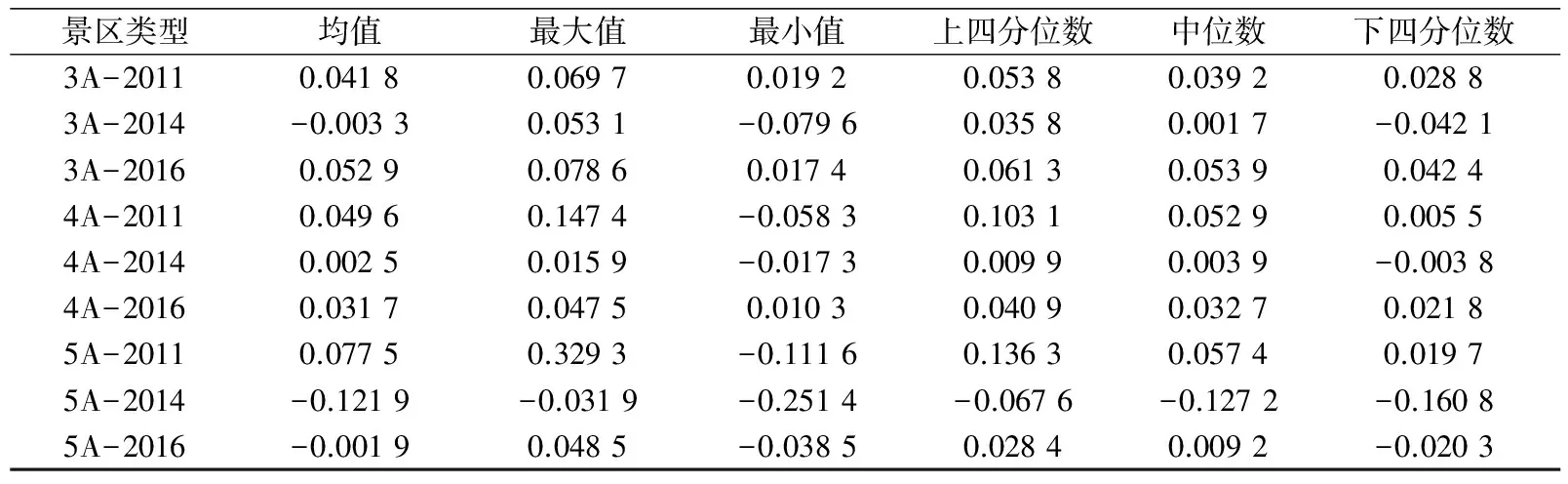

3A级景区方面。2011年,景区的带动效应具有城镇偏向,影响系数在0.019 2至0.069 7之间。其中,片区西北部县市区的城镇化偏向强于东南部县市区,前者每增加1个景区,将使城乡收入比上升0.055 3~0.069 7,而后者每增加1个景区,城乡收入比仅上升0.019 2~0.026 7。2014年,仍有大部分县市区景区数量增加导致城乡收入差距扩大,这些县市区分布在片区的北部,包括湖北片区、重庆片区、张家界片区、贵州片区的大部分县市、石门、沅陵以及湘西州的龙山、永顺县,影响强度最大达到0.053 1。南部邵阳片区和怀化片区的大部分县市区景区能在一定程度上缩小城乡收入差距,最大影响程度为每增加1个景区使城乡收入比下降0.079 6。2016年,所有县市区随着景区数量的增加,城乡收入比提升,影响强度处于[0.017 4,0.078 6]区间内。与2014年相比,不仅对城乡收入差距有扩大效应的区域在扩张,而且影响强度也有所上升,最大值上升了约0.025 5。空间分布上来看,影响强度由外围向中心,由北部向南部逐渐减弱。其中,贵州片区和重庆片区的西部城乡收入差距扩大效应最强,增加1个景区可使城乡收入比最大上升0.078 6。中部的湘西州片区、怀化片区中部以及南部邵阳片区中部县市区景区收入带动效应的城镇偏向相对较弱,增加1个景区使城乡收入比约上升0.017 4至0.037 2。

4A级景区方面。2011年大部分县市区具有城镇化偏向,并呈由东到西依次减弱的特征,娄底片区、张家界片区以及石门、沅陵、安化等县每增加1个景区,城乡收入比将上升0.108 8~0.147 4,不过,贵州片区大部分县市以及重庆的武隆县景区带来城乡收入差距缩小,系数为-0.058 3到-0.019 3。2014年,大部分县市区景区收入带动效应同样具有城镇化偏向,最为明显的是东北部的湖北片区、张家界片区和西南部的贵州片区南部,增加1个景区可使城乡收入比上升0.010 3~0.015 9。片区西北部的收入带动效应也具有城镇化偏向,但影响程度较低,最大影响系数约为0.006 1。收入带动效应具有农村偏向的区域主要分布在片区的东南部,如邵阳片区、娄底片区、怀化片区的大部分县市,这些区域每增加1个景区可带来城乡收入比最大降幅达0.017 3。2016年,收入带动效应具有城镇化偏向的县市区范围进一步扩展到整个片区,偏向强度在空间上向湘西片区南部、怀化片区西南部逐渐增强。偏向性最弱的是西北部恩施州、重庆片区(渝东南)和遵义市部分县市区,增加1个景区可使城乡收入比上升0.010 3~0.017 8,比2014年城镇偏向最强区域略高。湘西片区南部、怀化片区西南部的县市区的城镇偏向性最强,增加1个景区可使城乡收入比上升最大幅度达0.047 5。可见,4A级景区的包容性在2014年有所增强之后又有明显下降。

5A级景区方面。2011年大部分县市区具有城镇化偏向,并且在东南部的邵阳片区、娄底片区表现更为突出,增加1个景区将使城乡收入比上升0.208 8~0.329 3。中部少数县市区则可缩小城乡收入差距,增加1个景区使城乡收入比的最大下降幅度为0.111 6。2014年,所有县市区都在一定程度上能缩小城乡收入差距,表现出较强的包容性。并且,收入差距缩小效应由北向南增强,效应最强的区域为湘西州南部、怀化片区北部和邵阳片区的东北部,最大效应为增加1个景区带来城乡收入比下降约0.251 4,是2011年的两倍多。即便是缩小效应最弱的北部县市区,增加1个景区也能带动城乡收入比下降约0.031 9。相对于2014年,2016年的包容性有所下降。贵州片区和重庆片区西部县市区城乡收入差距的扩大效应较强,最大效应为增加1个景区带动城乡收入比上升0.048 5。湖南片区大部分县市区和重庆的秀山县仍能缩小城乡收入差距,其中邵阳片区、怀化片区东南部和湘西州的中南部县市区的缩小效应较为明显,增加1个景区带动城乡收入比的最大降幅为0.038 5,不过,这一降幅远远低于2014年的0.251 4,也低于2011年的0.111 6。可见,整体而言,2016年5A级景区的包容性下降明显,但湖南片区下降的幅度相对较小,大多数县市区仍具有一定的包容性。

表3 3A级以上景区相对贫困减贫效应的GWR模型五分位观察

五、乡村旅游减贫效应的异质性

(一)绝对贫困减贫效应

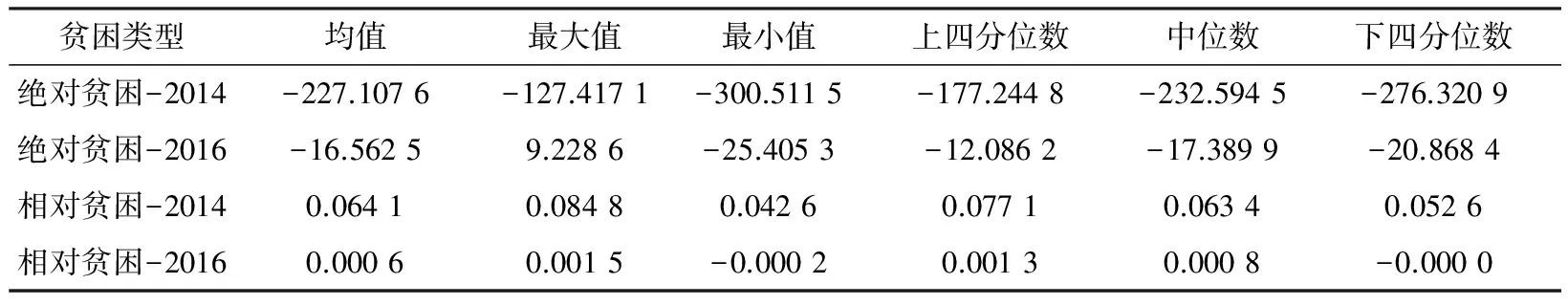

2014年,国家旅游局协同国务院扶贫办等相关部门启动了乡村旅游扶贫工程,确立了首批旅游扶贫重点村。2014年乡村旅游扶贫尚未发挥预期成效,所有县市区旅游扶贫重点村数量与农民收入之间均存在负向关系。从空间分布上来看,由北向南,乡村旅游对农民收入的负向影响依次增强,在邵阳片区和怀化片区南部,每增加1个旅游扶贫重点村,农民收入约下降280到300元。北部湖北片区的负向影响则相对较小,每增加1个旅游扶贫重点村,农民收入约下降127到173元。需要强调的是,导致这一结果的原因可能有两个方面,一是旅游扶贫重点村名单的确定本身考虑了贫困的因素,即在越贫困的县市确定更多的旅游扶贫重点村,二是乡村旅游的发展需要一个过程,在启动初期不仅不能给农民带来收入,反而要增加农民的投入或减少其他来源的收入。

2016年,部分县市区乡村旅游扶贫的成效开始显现,对农民收入的增长产生了正向影响,并主要分布在贵州片区的遵义市、铜仁市的沿河、德江县以及湘西州的保靖县和凤凰县。最大影响幅度为9.22元,即增加1个乡村旅游扶贫重点村可带动该县农民人均纯收入增加约9.22元。此外,大多数县市区乡村旅游与农民人均纯收入仍为负向关系。从空间分布上来看,由西向东,负向效应逐渐增强,东南部的娄底片区、邵阳片区以及周边的安化、溆浦、辰溪等县的负向效应最强,每增加1个旅游扶贫重点村,农民收入约下降22~25元,下降幅度有极大的缓和,仅为2014年的1/10左右。这意味着,虽然乡村旅游对于大部分县市区的减贫效应尚未显现,但随着旅游扶贫重点村旅游景点、设施的完善,游客数量的增加等,旅游减贫成效将会逐渐显现。值得一提的是,湘西州的保靖县、凤凰县和贵州遵义市在乡村旅游扶贫方面已率先取得了成效,也为其他地方提供了经验。

表4 乡村旅游减贫效应的GWR模型五分位观察

(二)相对贫困减贫效应

与乡村旅游尚未带动农民收入增加一致,2014年所有县市区旅游扶贫重点村数量与城乡收入差距存在正向关系。从空间分布上来看,在邵阳片区和怀化片区南部,每增加1个旅游扶贫重点村,城乡收入比上升0.077 5~0.084 8,在北部的恩施州片区、重庆片区,每增加1个旅游扶贫重点村,城乡收入比约上升0.042 6~0.049 9。导致乡村旅游反而扩大城乡收入差距的原因可能如下:一是乡村旅游或旅游扶贫的目的在于扶贫,而旅游扶贫重点村主要分布在相对贫困突出、城乡收入差距大的县市区;二是乡村旅游的发展在启动初期相应的配套设施不完善,游客更倾向于在附近的城镇“吃住行”,从而收入带动效应具有城镇偏向性。

2016年乡村旅游的相对贫困降低效应开始显现,部分县市区乡村旅游的发展开始缩小城乡收入差距,并主要分布在湖北、湖南片区的东北部、湘西州以及娄底片区。这些县市区每增加1个旅游扶贫重点村,城乡收入比最大降幅为0.000 2。显然,乡村旅游减贫的成效虽然开始出现,但强度仍然很弱。大部分县市区的收入带动效应仍具有城镇偏向性,贵州片区和邵阳片区的西南部表现更为明显,每增加1个旅游扶贫重点村,城乡收入比约上升0.001 3~0.001 5,不过,相对于2014年城镇偏向强度有显著下降,下降比率达97%。这意味着,乡村旅游的收入带动效应在慢慢由城镇向农村转移,乡村旅游的包容性、益贫性在未来几年将会更加凸显。

六、结论与建议

通过对2011、2014和2016年旅游收入、3A级以上景区数量、乡村旅游重点村数量对农民人均纯收入、城乡收入比影响进行地理加权回归分析,可得到如下主要结论:(1)旅游收入对农民收入及城乡收入差距的边际影响递减且县际差异呈下降趋势,大部分县市区对农民收入为负向影响,收入带动效应的城镇偏向性明显。(2)3A级景区对农民收入的正向影响逐渐减弱、负向影响逐渐增强,具有正向影响且影响强度较大的县市区分布在片区南部,除2014年湖南片区大部分县市区外,总体上扩大了城乡收入差距。(3)4A级景区对农民收入的正向影响逐渐增强、负向影响逐渐减弱,具有正向影响且影响强度较大的县市区分布在片区西南部,带动效应的城镇偏向性逐渐增强、农村偏向性逐渐减弱,具有农村偏向性的县市区分布在贵州片区(2011年)和湖南片区(2014年)。(4)5A级景区对农民收入均具有正向影响且影响强度最大,湖南片区尤为突出,带动效应的城镇偏向性先减弱后有所反弹、农村偏向性先增强后有所下降,2014年所有县市区均具有农村偏向性。(5)大部分县市区乡村旅游尚未增加农民人均纯收入和降低城乡收入差距,但2016年贵州片区、湘西州部分县市乡村旅游扶贫成效开始显现。

上述结论表明,武陵山片区的旅游减贫效应存在空间异质性,不同旅游要素对农民收入、城乡收入差距的影响也存在明显差异,并且上述异质性随着时间演变。因此,“精细化”研究武陵山片区旅游发展的减贫效应,对于提升“旅游扶贫”成效,促进片区脱贫摘帽有着重要的意义。具体而言,可以采取以下举措:(1)系统阐释武陵山片区旅游减贫效应县际和要素差异的深层次原因。本研究限于篇幅仅对片区旅游减贫效应的异质性特征从县际、要素和时序三个维度进行了描述,而未对其背后的影响因素及其作用机理进行阐释。接下来,应系统阐释旅游减贫效应异质性背后的机理,为实施差异化帮扶政策,提升旅游扶贫效率提供理论支撑。(2)针对片区旅游发展整体包容性不强、城镇偏向性明显的事实,应进一步开拓旅游带动农民收入增长的通道。如依托3A、4A、5A等星级景区,优化周边农村地区环境、加强“吃住行”等配套设施建设,扩大旅游景区的溢出效应;通过旅游产品再开发、延长旅游产业链条、提升农民旅游发展参与能力、创新农民旅游发展参与方式和利益分享机制等,提升旅游产业发展的包容性。(3)乘乡村振兴战略东风,加快片区乡村旅游和全域旅游发展。虽然片区目前乡村旅游的减贫效应很弱,但总体趋势表明减贫潜力较大。此外,武陵山片区民族文化、传统文化、乡风习俗等传承较好,生态环境优美,有良好的乡村旅游发展基础。以张家界、凤凰等旅游城市为龙头,以3A级以上景区为节点,以重要旅游通道为纽带,将众多乡村旅游地有机“串联”起来,促进片区全域旅游发展,可带动片区减贫与发展。

[1] Adam B, Jorge S A. Tourism and Poverty Relief [J]. Annals of Tourism Research, 2008 (1).

[2] Ashley C, Boyd C, Goodwin H. Pro-poor Tourism:Putting Poverty at the Heart of the Tourism Agenda [J].Natural Resource Perspectives,2000 (1).

[3] Kwaramba H M, Lovett J C, Louw L. Emotional Confidence Levels and Success of Tourism Development for Poverty Reduction: the South African Kwame Makana Home-stay Project[J].Tourism Management,2012 (4).

[4] Pillaya M,Rogerson C M. Agriculture-tourism Linkages and Pro-poor Impacts:the Accommodation Sector of Urban Coastal Kwazulu-Natal,South Africa[J].Applied Geography, 2013 (6).

[5] Scheyvens R. Tourism for Development:Empowering Communities[M].Upper Saddle River NJ: Pearson Education,2002.

[6]Hickman L. The Final Call[M].London:Eden Project Books,2007.

[7] 霍生平,郑赤建.论农家乐旅游企业本地农民工“二元”层序开发[J].湘潭大学学报(哲学社会科学版),2009 (3).

[8]张伟,张建春,魏鸿雁.基于贫困人口发展的旅游扶贫效应评估——以安徽省铜锣寨风景区为例[J].旅游学刊,2005 (5).

[9]李佳,田里,王磊.连片特困民族地区旅游精准扶贫机制研究[J].西南民族大学学报(人文社会科学版),2017(6).

[10]龙祖坤,杜倩文,周婷.武陵山区旅游扶贫效率的时间演进与空间分异[J].经济地理,2015 (10).

[11]卢冲,耿宝江,庄天慧,等. 藏区贫困农牧民参与旅游扶贫的意愿及行为研究[J].旅游学刊,2017 (1).

[12] 郭舒.基于产业链视角的旅游扶贫效应研究方法[J].旅游学刊,2015 (11).

——基于122 个县市区2020 年调度资料分析