我国近二十年教师教育模式研究实证分析

——基于共词聚类分析方法

袁娇 孙芙蓉 潘龙飞 胡红珍

(温州大学 教师教育学院,浙江 温州 325035)

一、问题提出

我国教师教育改革经历了从教师教育专业化、一体化到大学化、综合化,再到标准化、高端化。教师是教育改革成功的因素之一,教师质量的提高是教育质量的保证。2010年,《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年)》颁布,其中明确指出:实施“卓越工程计划”,旨在造就一支师德高尚、业务精湛、结构合理、充满活力的高素质专业化教师队伍[1]。

随着近几年国内外教师教育改革的不断推进,教师教育模式的创新性研究变得越来越重要。2014年,《教育部关于实施卓越教师培养计划的意见》中明确实施卓越教师培养计划的目标要求,针对教师培养的薄弱环节和深层次问题,深化教师培养模式改革,建立高校与地方政府、中小学(幼儿园、中等职业学校、特殊教育学校)协同培养新机制,培养一大批师德高尚、专业基础扎实、教育教学能力和自我发展能力突出的高素质专业化中小学教师。各地各校要以实施卓越教师培养计划为抓手,整体推动教师教育改革创新,充分发挥示范引领作用,全面提高教师培养质量[2]。探寻国内外有关教师教育模式研究的热点与前沿,对教师教育模式研究的主题及各主题之间的关系进行探析,对深化我国教师教育改革具有重要的理论与现实意义。本文对中国知网数据库中收录的1999-2017年教师教育模式研究的文献进行了可视化分析,通过定量和定性相结合的方式对国内教师教育模式热点与前沿领域进行了梳理。

二、研究对象与方法

(一)研究对象

在中国知网上进行高级检索,点击图标“文献”,选择主题“教师教育模式”,文献来源为期刊论文和硕博士论文,期刊年限不作要求,检索时间截止日期是2017年8月28日,发现符合要求的论文最早出现在1999年,到检索时共有1159篇,其中有效文献1112篇。

(二)研究工具与研究程序

文献计量学是借助文献的各种外部特征的数量,采用数字和统计学方法来描述、评价和预测科学技术的现状与发展趋势的学科。本研究为了对教师教育模式的研究进行实证分析,以此探究该领域的研究热点与趋势,对最早发表教师教育模式主题至今的相关论文进行可视化分析。采用中国知网的文献导出功能对关键词进行导出,Bicomb2.0软件的书目共现分析系统提取关键词并获得各个关键词的词频统计并对高频关键词建立共词矩阵,SPSS20.0软件主要利用其系统聚类功能对词篇矩阵进行聚类分析。进行聚类分析的方法是Ochiai二分类分析,生成相似矩阵和聚类树状图。最后,把相似矩阵导入SPSS20.0中,进行多维尺度(ALSCAL)分析获得教师教育模式知识图谱。本研究与以往知识图谱研究有所创新的是,增添了因子分析环节,目的是借助因子分析中的主成分分析,获得成分矩阵和碎石图,可以在聚类分析之前对高频关键词的分类数量和分类条目进行估计。

三、研究结果与分析

(一)论文时间分布

从1999-2017年文献数量的统计图中可以看出,自2000年以来,教师教育模式研究的文献数量逐年上升,到2007年文献数量达到历年最高峰之后有所下降,2008-2017年文献成果呈现比较稳定的态势(注:2017年教师教育模式研究文献只统计到所查询日期时的文献数量)。并且大量研究多围绕卓越教师培养、教师专业发展方面,这与国家在此阶段颁布的卓越教师相关文件具有密不可分的联系。

图1 1999-2017年教师教育模式论文数量趋势图(注:查询时间2017年8月28日)

(二)文献来源分布

通过中国知网文献机构分布查询,文献数量在20篇以上的发文机构有八所:东北师范大学(47篇)、北京师范大学(41篇)、华东师范大学(37篇)、福建师范大学(35篇)、浙江师范大学(23篇)、陕西师范大学(22篇)、西南大学(22篇)、云南师范大学(22篇)。

文献来源比例所占比重最大的并排在前10位的分别是:教师教育研究(8.01%)、外国教育研究(6.41%)、东北师范大学(5.45%)、教育理论与实践(4.81%)、当代教师教育(4.49%)、比较教育研究(4.17%)、教育研究(3.21%)、华东师范大学(3.21%)、教育探索(3.21%)、中小学教师培训(3.21%)。统计显示,发文机构基本均为师范院校,说明了师范院校在教师教育相关研究中具有强大的学术研究实力。同时,教师教育模式研究中大部分来自于核心期刊,从某种意义上说更能保证研究的质量,从而为该领域的研究发展作出卓越的贡献。

(三)核心作者分析

通过统计参与教师教育模式研究的作者,有23位作者发文量在3篇,占总发文作者的66.93%,说明了已发表文献的作者中半数以上发文都在3篇以上,其中谌启标、罗明东、董奇、李广、洪明、郭志明发文都在5篇以上。此项调查结果表明大部分作者对教师教育模式研究表现出很高的热情,并且在领域内研究的核心作者群比较集中,说明了已经形成了教师教育模式研究的核心作者群。

(四)高频关键词的统计及分析

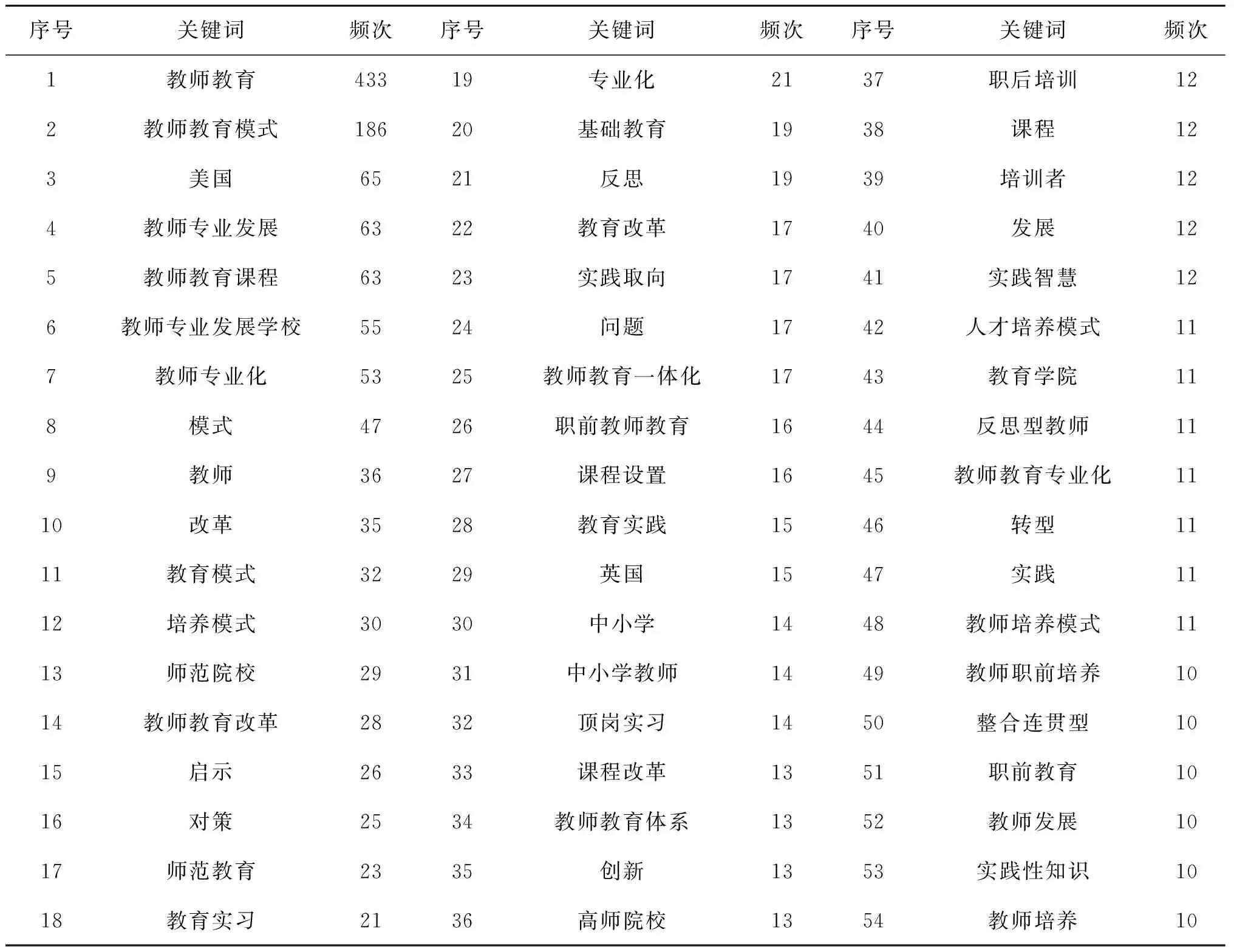

1.高频关键词词频统计

关键词是文章主题的高度概括和凝练,能表达一篇文章的主题,通过对高频关键词进行统计与分析,频次高的关键词场被用来确定一个研究领域的热点问题[3]。经过对Bicomb系统得到的关键词进行处理,把同义词统一为一个词表示,避免因为系统统计而使得关键词靠后,影响结果的排序。根据研究的需要,将关键词的频次大于10次的54个关键词设定为高频关键词,高频关键词累计所占频率为34.7949%。通过对高频关键词的词频的排序可以获得与教师教育模式相关的主题词,以及更能代表该领域的研究热点。其中,排序前9的关键词分别是教师教育、教师教育模式、美国、教师专业发展、教师教育课程、教师专业发展学校、教师专业化、模式、教师,从上述9个关键词发现研究主题多为教师专业化发展。

表1 高频关键词词频排序统计表

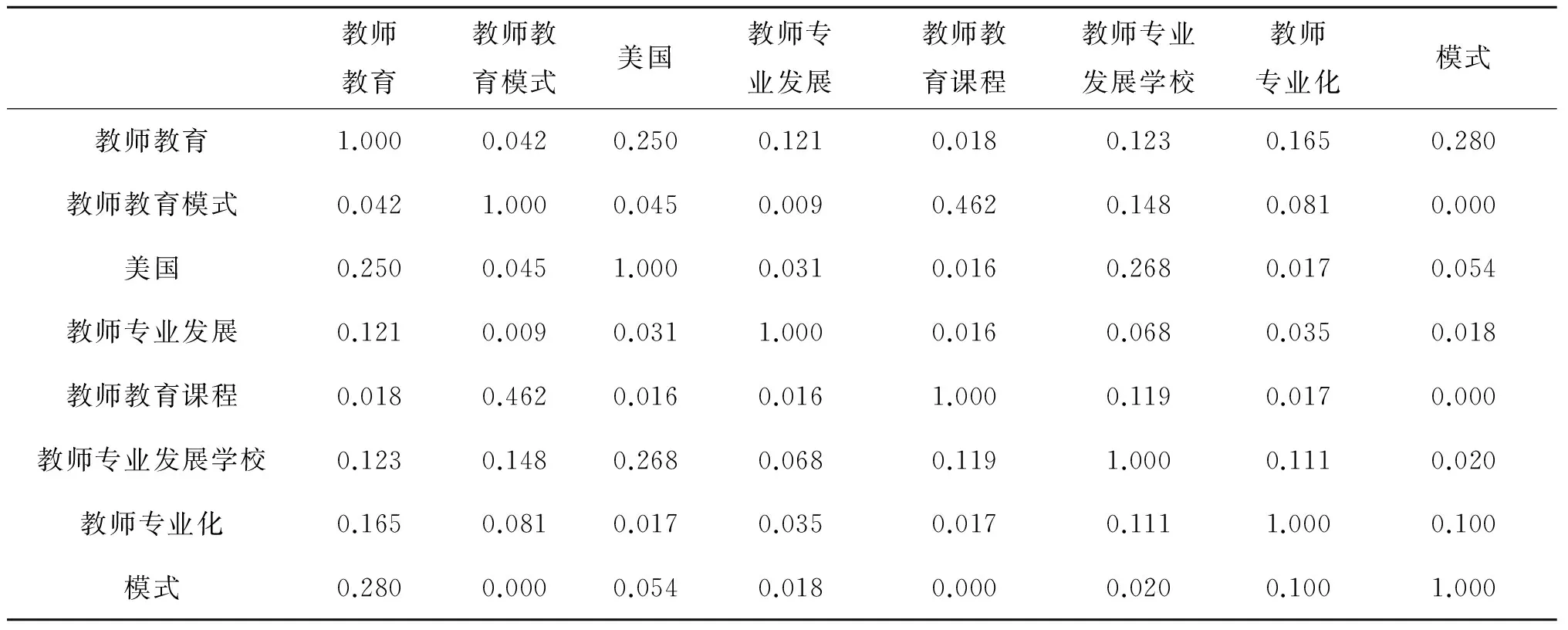

2.高频关键词Ochiai系数矩阵及分析

表2 高频关键词相似矩阵(部分)

通过对高频关键词进行系统聚类,运用组间联接和Ochiai二分类的度量标准,获得高频关键词相似矩阵,见表2。表中的相似矩阵的数字表明数据间的相似性,数值越接近于1,表明两个关键词的相似度越大,越接近于0,则表明相似度越小。从表2中可以看出,各个关键词与教师教育模式由近及远依次为:教师教育课程、教师专业发展学校、教师专业化、美国、教师教育、教师专业发展、模式。

(五)因子分析

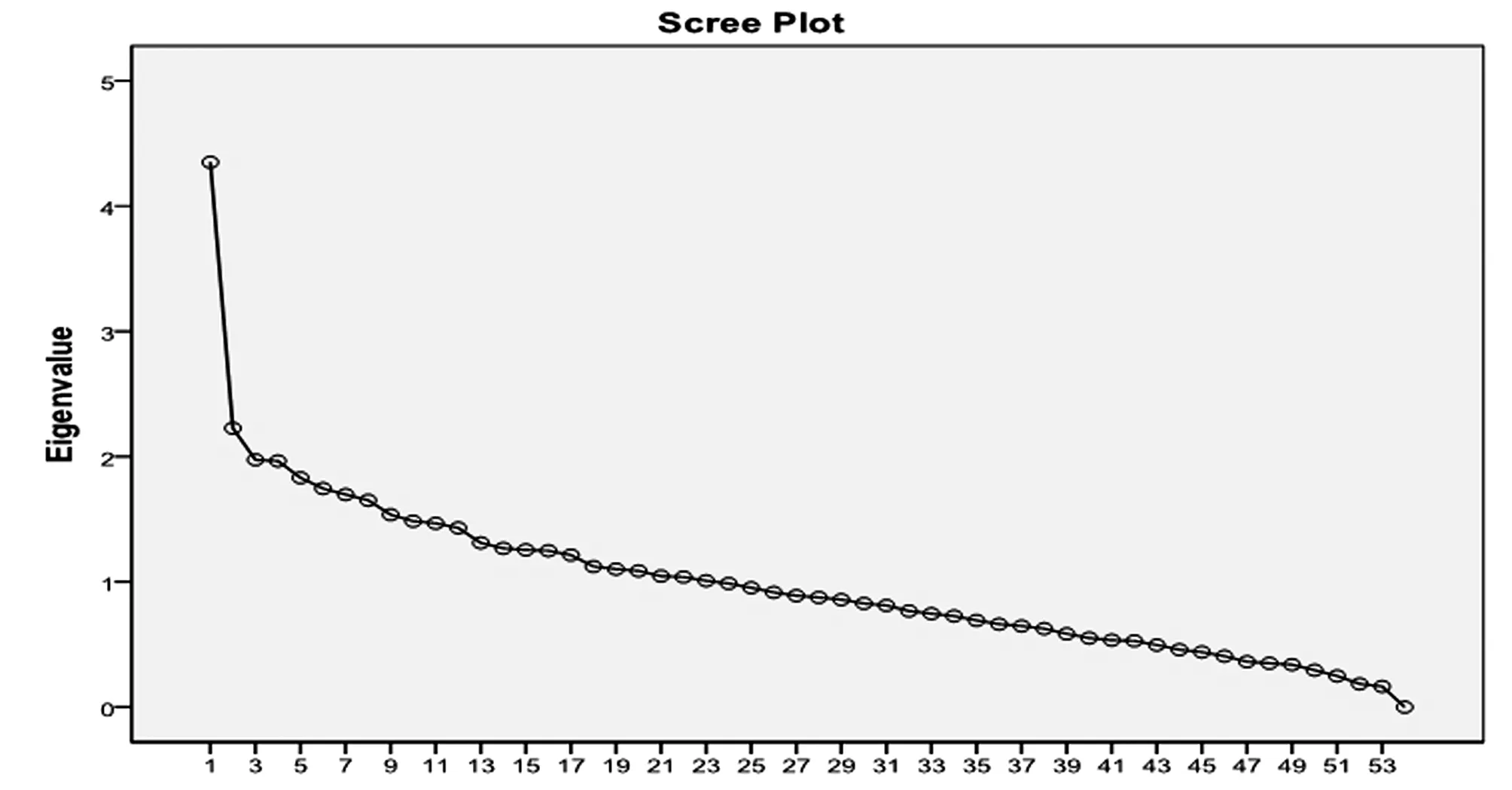

因素分析是多变量方法的应用之一。在社会科学领域中,应用最广的是把数个很难解释,而彼此有关的变量,转变成少数有概念化意义,而彼此独立性大的因素。“主成分因素分析”(principal factor analysis)是因素分析最常使用的方法。本研究利用SPSS20.0软件对高频关键词Ochiai系数相似矩阵为调查对象,将数据进行导入并作因子分析,因子抽取方法选择“主成分”,抽取时基于特征值大于1,旋转方法选择“最大方差法”,即正交旋转,可以使得每个因子上具有最高载荷的变量数最少,简化对因子的解释。通过上述过程得到了总方差解释表(表3),包括主成分(Component)、初始特征值(initial eigenvalues)以及根据Extraction对话框中所设置的特征值大于1的原则的特征值、占方差百分比及其累加值。

表3 解释的总方差

表4 成分矩阵

通过对书目共现分析系统提取的54个高频关键词进行因子分析,根据因子分析结果看可以对高频关键词的共同属性进行主成分分析,初步划分各个因子所属类别。首先,主成分分析中抽取出特征值大于1的因子共有23个(见表3),且能解释高频关键词总方差的66.783%,说明本次进行的主成分分析结果良好,有效的达到了因子简化解释的目的。其次,根据对54个高频关键词进行成分矩阵分析结果(见表4),可以再次对23个因子进行成分划分,把具有相似属性的关键词归属于同一成分。具体成分划分如下:

成分一中具有较高载荷关键词有:教师教育课程、教师教育模式、教师职前教育、职后培训、培训者、师范院校、教育实习、师范教育、教师教育一体化、教师教育专业化、教师教育体系等关键词。成分二中具有较高载荷的关键词有:美国、教师专业化发展、启示、教师教育、模式、教师专业化、中小学等关键词。成分三中具有较高载荷的关键词有:职前教师教育、课程、英国、教师培养模式、培养模式等关键词。成分四中具有较高载荷的关键词有:专业化、教育模式、发展、反思、改革、教师专业发展、反思型教师、顶岗实习等关键词。成分五中具有较高载荷的关键词有:实践智慧、中小学教师、课程设置、培养模式、高师院校、创新、人才培养模式、教师培养、转型等关键词。成分六中具有较高载荷的关键词有:对策、问题、基础教育、整合连贯型、教师、课程改革等关键词。

同时,观察碎石图(Scree Plot)的陡缓程度可以进一步确定因子数量(见图2),从第四个因子开始,陡坡坡度有所放缓,对原有变量的解释贡献越来越小。综上所述,结合因子分析中得到的方差解释率、成分矩阵表以及碎石图,说明从高频关键词中提取符合条件的因子数目为4,这为聚类分析和多维尺度分析提供了参考,但因子分析只能初步确定出因子的数目,对于关键词所属类别的内部联系以及与其他类别的外部联系仍需要进一步通过聚类分析和多维尺度分析获得可视化结果。

Compoment Number图2 碎石图

(六)聚类分析

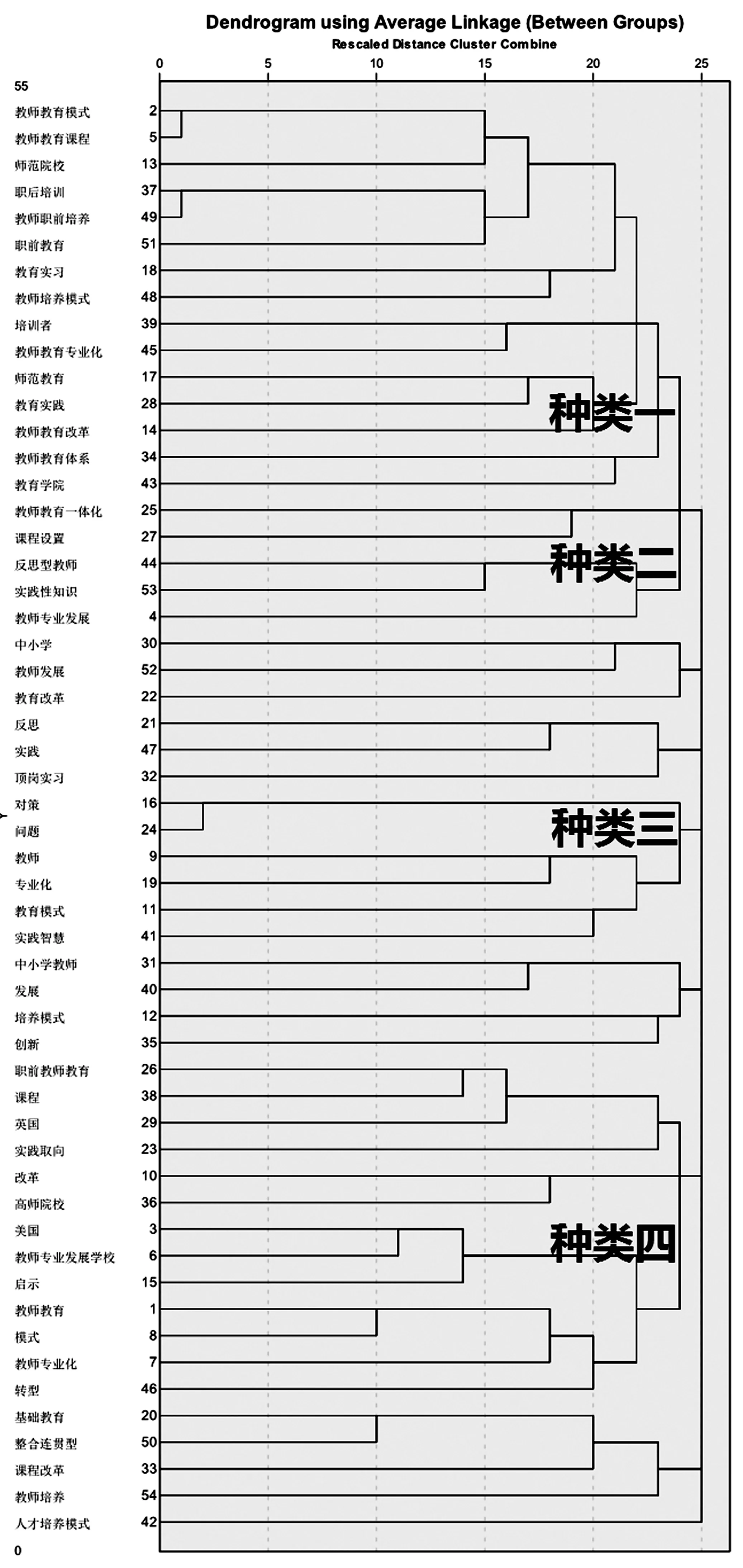

通过在SPSS20.0软件上对相似矩阵进行系统聚类的方式以达到聚类分析的目的,结果见图3。同时,对高频关键词进行多维尺度分析,得到教师教育模式热点知识图谱(图4)。

图3 教师教育模式关键词聚类图

1.系统聚类分析

在SPSS20.0中,以Ochiai系数为度量标准,对54个教师教育模式为主题的高频关键词进行聚类分析,生成系统聚类树状图,如图3所示,可以把教师教育模式划分为四个种类。

种类一:教师教育改革与培训研究。18个关键词包括两个子类,子类1:教师培训研究,关键词包括:教师职前培养、职前教育、职后培训、教师培养模式、培训者、教育实习、培养模式、教育实践、教师培养;子类2:教师教育改革研究,关键词包括:教师教育模式、教师教育课程、师范院校、师范教育、教育学院、教师教育改革、教师教育体系、教师教育专业化、教师教育一体化。

种类二:实践取向下教师专业发展研究。15个关键词包括两个子类,子类1 :师范生教育实践研究,关键词包括:实践、顶岗实习、实践智慧、课程设置、实践取向、创新;子类2:教师专业发展研究,关键词包括:反思型教师、教师专业发展、教师发展、教育改革、反思、整合连贯型、人才培养模式、教师专业化、教师专业发展学校。

种类三:中小学教师教育研究。包含中小学、对策、问题、专业化、教育模式、中小学教师、发展、课程、基础教育9个关键词。

种类四:高师院校教师教育研究。包含英国、改革、高师院校、美国、启示、教师教育、模式、转型、教师、课程改革10个关键词。

2.多维尺度分析

多维尺度分析方法是运用ALSCAl为度量方式,度量水平为序数并打开结观察值,度量模型为Euclidean距离,转换值为标准化的Z得分,并结合聚类树状图的种类划分,勾画出热点知识图谱,如图所示。其中,知识图谱是由横纵坐标构成的二维图,横坐标表示关键词的向心度,向心度越大,表示该类关键词所包含的领域处于研究的中心地位,重要程度越高;纵坐标表示关键词的密度,即关键词之间的内部联系,密度越大,表示该类关键词所包含的领域的结构越完整,研究越趋向成熟。

图4 我国教师教育模式热点知识图谱

领域一:教师教育改革与培训研究。领域一中的关键词涵盖在第二、三象限,横坐标都较小,说明了向心度较小,领域一的研究在整个教师教育模式研究领域中处于边缘地位。而纵坐标跨度较大,需要分为两部分讨论,其中归属于系统聚类分析中划分出的子类1:教师培训研究,其纵坐标较大,密度偏高,表明教师培训研究的内部结构紧密;归属于子类2:教师教育改革研究,其纵坐标较小,密度偏低,表明教师教育改革研究内部机构比较松散。

领域二:实践取向下教师专业发展研究。包括两个子类,子类1 :师范生教育实践研究;子类2:教师专业发展研究,两个子类的关键词处于整个坐标轴的中心,主要集聚在第一象限,且实践、教师专业发展、顶岗实习、实践智慧、创新、人才培养模式的关键词为代表的师范生教育实践研究的向心度较低,密度较高,说明了同一领域比较下,师范生教育实践研究较教师专业发展研究更占据数量优势,并且其内部结构更为紧密。

领域三:中小学教师教育研究。领域三的关键词较少,大部分居于第一象限,向心度值最高,密度值较高,说明中小学教师教育研究在教师教育模式研究的主题中占据核心地位,并且内部结构紧密而成熟,可以推测在未来研究中且具有较好发展前景和研究价值。

领域四:高师院校教师教育研究。领域四的关键词全部在第四象限,向心度较大,密度最小,表明高师院校教师教育研究在整个研究领域中处于重要地位,但其内部联系不够紧密,难以形成一个成熟的研究领域。

四、讨论

《教育部关于实施卓越教师培养计划的意见》指出建立高校与地方政府、中小学“三位一体”培养新机制。地方政府统筹规划本地区中小学教师队伍建设,做好招生培养与教师需求之间的有效对接。高校优化整合内部教师教育资源,促进教师培养、培训、研究和服务一体化。中小学全程参与教师培养,积极利用高校智力支持和优质资源,促进教师专业发展[2]。

基于以上背景,运用Bicomb书目共现分析系统进行文献计量分析,并结合因子分析、聚类分析以及多维尺度分析,对教师教育模式为主题研究的热点领域绘制出知识图谱,对各个领域的研究主题进行归纳,得出“教师教育改革与培训研究”“实践取向下教师专业发展研究”“中小学教师教育研究”“高师院校教师教育研究”四条研究主线。

(一)教师教育改革与培训

教师教育改革与培训研究分为两个子类,第一个子类是教师培训研究,第二个子类是教师教育改革研究。

1.在教师培训研究中,教师培训应更加重视未来教师的德性养成,短期的教育培训可以使教师获得教育学知识、专业理论知识、通识知识等,以及伴随着终身教育理念而呼吁的教师职前、在职、职后培训,这都为教师的专业发展提供长足的保障。然而,对于教师评价标准不能仅仅局限于知识和能力,还应关注到教师德性的培养。“教之道,德为先”,德育是教育的基础,同时又是教育的最高价值追求。崇高的德性可以使教师全面履行教师职责,遵守教师职业操守,确保教师全身心投入教学。专业化教师的核心素质不只是技术层面上的知识,更多地在于形而上层面上的德性修养和与之相连的专业情感、理想和气质等[4]。

2.在教师教育改革研究中,更多的是指向教师教育模式创新的研究。在2015年与2016年的地平线报告中,“创客社团”被列入教育技术取得的重大进展这部分中。在最新的教师教育模式创新的文献中,“互联网+”时代的背景下,更要求使“互联网+教育”理念渗透于职前教师教育模式创新中。例如,“Big6”式学习探究模式、教育工作坊合作学习模式与创客社团的实践教学模式分别指向职前教师的准备、实施、优化阶段,而“互联网+”环境为这一系列环节提供了可能,为职前教师教育搭建了多方资源平台。国内学者对教师教育模式的研究中,认为目前教师教育体制仍存在僵化、单一的问题,主张建立多元化的师资养成新体制。

(二)实践取向下教师专业发展

实践取向下教师专业发展研究包括两个子类,第一个子类是师范生教育实践研究,第二个子类是教师专业发展研究。

1.师范生教育实践研究。2016年,教育部发布的《关于加强师范生教育实践的意见》指出,师范生教育实践是教师培养的薄弱环节。我国教师教育课程存在实践性不足、教师实践知识匮乏的问题。因此,需要为教师提供实践性课程学习的机会,创新教师教育培养模式,在实践中提高教育智慧,并使实践性课程的学习内容紧贴中小学的教育场景。我国职前教师教育中普遍存在忽视师范生实践性知识培养的倾向,阻碍了师范生顺利入职和专业自主发展;提出建立“螺旋交织”的课程结构、以实践问题整合课程内容、加强以实践体验为中心的课程实施,建设自由平等的对话文化[5]。在实践取向的师范生创新能力培养中,刘长宏和苑晓杰提出“四层次”,即基础实践、专业实践、综合实践、创新实践,并要强化教师教育实践、强化学科专业实践[6]。

2.教师专业发展研究。我国教师教育培养的任务一直由中等师范学校、高等师范专科学校以及本科师范学校共同承担。到20世纪80年代以后,综合性大学也开始承担培养教师的任务。在转型的过程中,高等师范院校广泛开设非师范专业,导致了教师教育专业发展弱化,严重影响了我国教师教育的发展。虽然部分师范院校已经把重点转向教育硕士的培养,以使得师范人才在市场中更具竞争力,但师范院校仍然存在尚未解决的遗留问题,尤其体现在教师教育改革专业性和学科性之争上,师范院校的师范类专业正面临边缘化,师范与非师范的界限越来越模糊,综合大学引进人才更多地考虑学科性人才,而不是师范性人才,师范教育所培养的“博、爱、雅、艺”氛围就会缺失,而真正只有通过长期在教师文化中才能熏陶出师范院校培养的师范气质。目前,我国本科教师教育基本饱和,面向非师范本科毕业生发展研究生层次的教师教育,在扎实本科学科教育基础上实施教师专业教育,应成为我国教师教育未来发展的重点[7]。

(三)中小学教师教育

中小学教师教育研究,可以分为以下几类:教师培育制度层面,主要是对职前教师培养制度和职后教师培训制度两方面,具体包括中小学教师继续教育、有效教学行为、教育教学质量评估、中小学教师教育技术能力培训、在职研修与专业发展、中小学教师教育科研能力调查、在职培训等研究;教师行业入门筛选制度层面,包括教师资格制度;教师发展保障制度层面,包括对教师工资水平、职称评审等;心理层面,包括对中小学教师压力管理、教师自我意识、职业倦怠、专业伦理、心理健康、社会支持等。教师教育模式的研究应基于基础教育实践,注重通过质性研究以及运用调查的实证研究的方式,并结合学校的师资水平、教师的教育信息化水平以及对学生的学情分析,开展丰富的基础教育课题研究。

在2001年新课程改革以来,新课改的各项要求为教师教育指明了方向。为了更好地满足课改对教师教育的要求,应立足于加强教师教育专业理论和学科专业知识学习的基础上,建立符合当前素质教育和基础教育课程改革的教师教育模式才是重中之重[8]。并且要解决师范教育体系与基础教育学校师资需求之间的矛盾,政府要打破师范教育封闭模式,探索出本科阶段在综合大学进行学科培养,研究生阶段在教育学院或师范学院进行教育专业培养的新模式,从而培养基础教育师资[9]。同时,大学与中小学在课程规划与设计、实施与评价、教师专业发展、学校组织变革方面存在着“共同体”要求。一方面,在理论层面,或是说在知识共同体方面,作为专业技能与见识的高端养成机构的大学与实践智慧生成场所的中小学一开始便基于共同的理念诉求,而且大学与中小学伙伴关系(U-S)是两个知识主体的联盟,合作过程是知识流动与知识冲突的过程,两者追求的最终价值是知识共享[10];另一方面,在实践层面,U-S合作共同体可以使大学教师与研究者深入实践调研,中小学教师提高学术能力,共同体成员在利益调整与配置中均可参与到教育实践中来。

(四)高师院校教师教育

2011年,第一届国际教师教育峰会召开,师范教育向教师教育的转型已成为国际教师教育发展的主要趋势。中国近代师范教育开始于清朝末年,以1897年上海南洋公学师范院的创办为标志,“癸卯学制”的实施最终形成师范教育体制。2001年颁布的《国务院关于基础教育改革与发展决定》中提出“完善教师教育体系”,“教师教育”一词首次在政府文件中使用,此后教育界开始广泛使用“教师教育”概念。我国当前的教师教育是原来的师范教育和职后教育的整合,它是全面落实终身教育和继续教育的重要要求,使得职前教育、职中教育、职后教育相统一并协调发展。

作为教师教育模式改革的典型代表,美国于20世纪60年代提出了教师教育专业化理论,20世纪70年代逐渐形成“综合大学+专业学院”的教师教育模式,但在大学设立各专业学院并非是美国最有前途的教师教育模式,相反经历着“去专业化”的教师教育改革浪潮,这主要体现在美国在20世纪80年代掀起的替代性教师教育(alternative teacher education,ATE),一般是在非大学专业学院中通过非专业教育来培养教师。

芬兰的教师教育模式主要体现在教师教育的学术化,主要分成两个阶段进行:第一阶段,是在20世纪60年代末70年代初教师教育的大学化进程,通过在大学设立教育学院从而提升教师培养层次和实现教师培养的标准化;第二阶段,硕士学位成为芬兰取得中小学教师任教资格的基础学位。进入20世纪80年代之后,芬兰一直基于教师是“专业人员”这一基本理念,不断地探索完善研究本位的教师教育模式[11]。因此,对我国教师教育发展的启示是,师范大学改革是教师教育改革的重心。在《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年)》中明确指出,“加强教师教育,构建以师范院校为主体、综合大学参与、开放灵活的教师教育体系”。东北师范大学完善“U-G-S”教师教育协同培养新机制,师范生教育实习依托“教育见习-模拟教学-实地实习-实践反思”的教师教育实践课程体系,并采用基础实习和应用实习相结合的方式[12]。在这种模式下,出现大学教师教育者和中小学校教师“双向挂职”。一方面,师范大学教师教育研究者可以发现基础教育中的真问题,解决理论研究落后与实践的问题,并创新师范大学课程体系;另一方面,有利于中小学教师向师范大学研究者学习,充实专业理论知识,掌握科学的研究方法,促进基础教育学校的改革。

五、小结

实证研究是教育学走向科学的必要途径。实证研究包含实验研究、准实验研究、还包括考古研究、文献研究、知识图谱分析研究、词频研究、调查访谈研究、统计研究、观察研究等。量化研究既可作为实证研究的基本特征,也可视为其思维方法。随着大数据时代的到来,互联网技术的普及,量化广泛应用于教育质量的各类评估。知识图谱作为数据挖掘和信息可视化技术的产物,通过直观可视的图像展示学科发展最前沿的领域,并采用科学计量的方法对资料进行综合分析。本研究通过在中国知网上查找相关文献,运用书目共现分析系统提取关键词,并利用SPSS20.0软件对高频关键词进行因子分析、聚类分析、多维尺度分析,进而获得可视化的知识图谱和四大热点研究领域。知识图谱作为一种实证研究方式,更关注的是研究者对量化结果的质性分析以及对未来研究趋势的把握。

本研究对研究趋势的分析主要归为以下几点:1.未来教师教育改革与培训研究中,教师培训应更加重视未来教师的德性养成,教师教育改革研究应依靠互联网等技术创新手段推动教师教育模式及制度创新;2.未来实践取向下教师专业发展研究中,师范生教育实践研究应开设更多的实践性课程,并通过大学与中小学深层次合作搭建实践平台,教师专业发展研究应在强调“师范气质”的同时,注重教师多元化能力的培养;3.未来中小学教师教育研究中,应使教师教育服务于基础教育课程改革,为中小学指明方向;4.未来高师院校教师教育研究中,应保证师范大学改革是教师教育改革的重心地位。

[1]国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年)[EB/OL].[2011-12-28].http://www.moe.edu.cn/publicfiles/business/htmlfiles/moe/moe_176/201112/128730.html.

[2]教育部关于实施卓越教师培养计划的意见[EB/OL].[2014-08-19].http://www.moe.gov.cn/srcsite/A10/s7011/201408/t20140819_174307.html.

[3]Chen,C.,etc.Towards an Explanatory and Conputational Theory of Scientific Discovery[J].Journal of Informetrics,2009(3).

[4]刘小强.关于教师教育改革的反思与建议[J].教育理论与实践,2015(2).

[5]李丹.论实践性知识发展取向的教师职前教育课程改革[J].课程·教材·教法,2011(4).

[6]刘长宏,苑晓杰.实践取向的师范生创新能力培养[J].实验室研究与探索,2013(5).

[7]刘小强.我国教师教育专业化改革二十年反思与展望[J].高等教育研究,2016(9).

[8]曹青青.我国教师教育模式综合化的建构及其策略研究——基于“师范性”与“学术性”争论的分析[D].保守:河北大学,2016(5).

[9]项贤明.当前我国基础教育教师队伍建设中的若干问题探析[J].中国教育学刊,2017(5).

[10]李刚,吕立杰.知识视角下的U-S合作审思:一种多层次的分析框架[J].教育理论与实践,2017(10).

[11]Westbury,I.,Hansen,S.,Kansanen,P.&Bjorkvist,O..Teacher Education for Research-based Practice in Expanded Roles:Finland’s experience[J].Scandinavian Journal of Educational Research,2005,49(5).

[12]李广.教师教育协同创新机制研究——东北师范大学“U-G-S”教师教育模式新发展[J].教育研究.2017(4).