武术电影的历史地位与责任担当

宋同顺, 苏奕敏, 汤立许

(1.三门技师学院 体育部,浙江 台州 317100;2.浙江警官职业学院 警体部,浙江 杭州 310000;3.武汉体育学院 武术学院,湖北 武汉 430079)

2014年10月15日,习近平总书记在文艺工作座谈会上指出:“实现中华民族伟大复兴需要中华文化繁荣兴盛;文艺创作需要文化传统的血脉,中华民族优秀文化是中华民族的精神命脉,是涵养社会主义核心价值观的重要源泉,是我们在世界文化激荡中站稳脚跟的坚实根基。”[1]电影是重要的文化产品,在弘扬社会主义核心价值观和传统文化方面有其他文化产品绝无仅有的作用[2]。

武术电影作为国产电影的重要组成部分,是传播中国民族传统文化——武术文化的重要载体;是本民族优秀传统文化的动作影像;是弥足珍贵的原生资源[3]。如何审视武术电影在国家影视中的历史地位,及其对现代社会的责任担当,是现代影视制作人和武术人共同思考的问题。

1 关于武术与武术电影的概念界定

1.1 华夏文明的身体演绎

当前以武术为题材的电影有着各种各样的称谓,诸如武打片、功夫片、武侠片、动作片等,对于以动作、武打片泛称武术电影,著名导演张华勋曾作出严厉批评:“我反对用武打片的称谓,因为武打实际上是对武术内涵的不理解和不尊重,是对中国文化的贬低。”为此,我们有必要对武术的定义作一个深入的探讨,以厘清概念。首先讨论影视武术最初始的原型——武打表演。远古以来,人类在与自然环境、其他物种以及人类自身(搏斗、战争)的抗争过程之中,形成发展了一系列演绎暴力的肢体运动。这些琐碎且不稳定的肢体运动经历了漫长的历史时期,随着人类认识和记忆的不断深刻而逐渐趋于稳定,进而发展成为各式各样承载攻击意义的肢体运动,即所谓“打”的单一肢体动作。出于方便记忆多个动作和通过增加动作数量而使击打变得更为有效的目的,萌生出了动作的组合,在此基础上又发展形成动作套路。当击打动作套路化的身体演绎遇到以满足视觉需要为目的的受众之时,武打表演便诞生了。武打本身是一种不需要文化串联的身体动作演练,即一种或出于对抗需要或出于本能反应的纯粹的技击行为;在这个意义上的武打表演犹如我们观看动物间为了觅食和争夺交配权力的本能打斗过程,这种打斗仅仅停留在身体层面上,本身并不需要在特定精神文化背景下发生。武打之所以不能等同于武术,正是由于武打缺失了带有本民族烙印的特定精神文化内涵支撑。只有理清了武术的基本概念之后,我们才能进一步理解武术影视,避免因文化价值判断的缺失而将“中国的武打”和“外国的武打”混为一谈,陷入“为打而打”的武打误区。

对于武术概念及其本质属性的界定,一直是学界争论的焦点,众多学者分别阐释过不同的观点和立场。温力认为武术是以具有攻防价值的动作为主要内容,以套路练习和对抗性练习为运动形式的民族形式体育项目[4];周伟良认为武术是以套路、格斗及功法为内容,并体现中华民族技击之道的传统体育活动[5];邱丕相认为武术是一种社会存在方式,是民族文化载体之一,具有体育的属性[6];王岗认为中国武术是以技击动作为素材,以传统文化为理论依据,以传统武术习练和现代武术竞赛为手段和方式的一种社会文化活动[7];朱君认为武术是一种以具有技击含义的动作为主要内容,以徒手和持械为运动形式,由中华民族创造的人体运动文化[8]等。基于对不同学术观点的理解,我们不可否认技击是武术的原点,也无法回避武术是一种发轫于身体运动的文化存在。真正的武术,是对野蛮的规训,是一种消解暴力的教化过程,是伴随人类步入文明时代的衍生。武术萌生与发展的整个过程,与中华民族历史皆有着千丝万缕的联系,故而武术是复杂文化环境母体的结晶,是技能向文化的延伸,是一种用身体运动演绎的华夏文明。

1.2 光影之间的民族文化诠释

电影作为最能触及人类情感、抵达人类灵魂深处的一种艺术形式,历经百年洗礼,早已冲出卢米埃尔兄弟的大咖啡馆,从无声黑白蜕变成绚烂夺目、令人心驰神往的光影世界,如今的电影已经发展成为一种大众喜闻乐见的成熟行业。现在的电影作品种类丰富,观众有了更多的选择。北影名师郝建在其著书《影视类型学》中将现代电影作品分为爱情片、西部片、惊险片、恐怖片、侦探推理片、黑色电影、政治电影、强盗片、警匪片、动作片、灾难片、音乐歌舞片、喜剧片等十余种类型;其中武术电影属于动作片类型下的武打片和武侠片的范畴[9-10]。

本研究认为:武术电影是指以武术元素为基本创作素材、以中华武术文化为创作背景的一种用身体动作叙述中华故事的影视作品类型,诸如讲述拳种流派的《疯猴》、《醉拳》、《少林寺》、《武当》等,讲述江湖侠义的《侠女》、《龙门客栈》、《卧虎藏龙》、《英雄》等,讲述民族自强的《方世玉》、《霍元甲》、《黄飞鸿》、《叶问》……武侠片在“打”的基础上开始重视“侠”的精神塑造,这是一种质的飞跃。基于民族文化背景的“武”与“侠”,是武术电影永恒不变的叙事核心,因此笔者认为武侠片是对武术电影的一种直观概括,属于通俗称谓的意义范畴。“武打片”、“动作片”、“功夫片” 等称谓虽然存在对武术影视文化内涵理解的片面化和价值判断的模糊性,却也都是武术电影最直接鲜活的呈现形式,这在传播民族文化过程中的积极作用也是值得肯定的。

民族性是不同文化意识形态的体现,也是区别世界上不同国家和地区影视作品的最根本的标准。武术电影是中华民族独有的一种文化现象,是中国人用中国动作讲述中国故事的影像过程;武术电影中的“武打”,一定是打出文化、打出民族性格的“打”。因此真正意义的武术电影,一定是基于对中华民族传统文化特别是由此衍生出的武术文化的正确阐释之上的,具有深厚文化底蕴和正确文化价值判断的一类影视作品,是中华民族展现给世界的民族形象。

2 武术电影在国家影视中的历史地位

2.1 武术电影:中国影视的不息脉搏

武术电影是中国影视作品中最富特色的一部分,从无声、黑白、单机片段发展到如今的大成本、大制作、高科技的3D巨幕、环绕立体音效;从自娱自乐到频频夺魁主流国际电影节;电影之于国人,不再是茶馆酒楼里满足乡绅大户们崇洋好奇心的“电光皮影戏”,已然成为一种文化和生活方式,融进了普通大众的生活日常。从1950年《定军山》中的“请缨”、“舞刀”、“交锋”;到《火烧红莲寺》连载18集引燃举国“武侠神怪热”;李小龙、成龙把“中国功夫”推上世界荧幕;《少林寺》掀起全国乃至全球习武潮流;再到《卧虎藏龙》首次以华语影片的身份问鼎奥斯卡……中国电影风雨飘摇,倏然已逾百年。武术一直是中国影视创作的首选题材和不竭源泉;武术电影更是中国电影发展史乃至整个影视发展史中的重要组成部分。

“无论是在中国民族电影产业化的初创时期,还是在日本军国主义侵略中国时上海租界内的孤岛时期,无论是在港台主流电影的鼎盛时期,还是在内地电影改革开放的复兴时期,直至电影市场化的历史转型时期和中国电影国际化的历史进军时期,中国武侠电影总是位于电影经济历史的前沿。”[11]自第一部武侠电影《车中盗》诞生伊始,武术电影就成为了中国影视创作的主力和先锋,武术电影浑厚的文化内涵和强烈的视觉效果,也使其成为了常规电影的一种初始母体形态,不断衍生分化出各具特色的影片样式。1928年,随着明星公司制作的《火烧红莲寺》上映,顷刻间掀起了中国第一阵电影创作高潮。根据《中华影业年鉴》(1927年出版)的统计数据,1925年前后,上海、北京、天津、广州、杭州、无锡、厦门、汉口、成都、香港等地共成立了175家电影公司,其中仅上海就有141家。武侠题材电影很好地满足了特定社会历史背景下观众对现实压抑的反抗和宣泄需求,也很好地满足了以商业回报为目的的电影公司,一时间帝国主义资本、封建官僚资本以及民族资本纷纷注入电影制造业之中,在掀起武侠神怪热潮的同时也为中国电影行业的发展奠定了根基。

在整个中国影视的发展历程之中,武术电影是中国电影的中流砥柱。在内忧外患的半殖民地半封建社会,它撑起了中华民族的精神脊梁;外寇入侵之时,它声张侠义豪情,高歌斗争反抗,坚定我军民抗战之决心;在和平年代里,也正是武术电影,让国人认识了黄飞鸿、霍元甲、陈真,认识了《少林》、《武当》,也让世界重新认识了本真的中国影像。

2.2 武术电影:中华民族的精神画面

中国的主流电影从来都不是好莱坞大片的国产化、山寨化,而是探索本土经验并与国际主流观念接轨,塑造中华文明荧幕新形象。武术电影正是在传统文化的沃土中滋长出的一朵瑰丽的现代艺术之花,光影中的英雄豪杰、侠人义士皆是民族精神的化身,他们身上皆展现着自强不息的民族面貌和坚韧刚毅的人格力量。武术电影使中国人的身体表演升华为民族的寓言,也折射出中国人刚柔并济、内外兼修的精神品格。

“修身、齐家、治国、平天下……”中国人重视自我人格的修炼和塑造,对待外部世界的态度也总是从审视自身开始。武术电影是民族传统文化的光影呈现,也是国人精神面貌的真实写照。中国文化是一种写意的文化,世界上没有哪一个国家的电影比中国电影更为强调意境,“意境范畴体现了华夏民族‘天人合一’的宇宙生命哲学,反映了中华民族不同于西方的哲学观、艺术观、思维方式和精神气质;谈论意境就是谈论中华民族的人文精神,就是谈论中华民族独特的文化观念[12]。武术电影尤为注重对意境意象的呈现,即对中国人内心世界的重塑和再现。《独臂刀》里的断刀残衣,折射出中国人内心的隐忍宽恕;《卧虎藏龙》里的竹海亭台,折射出中国人内心的淡薄轻盈;《七剑》里的大漠天山,折射出中国人内心的苍凉老成;《投名状》里的血雨腥风,折射出中国人内心的刚毅无畏……

中华民族是谦和克己的民族,但绝非懦弱无能的民族。“苟利国家生死以,岂因祸福避趋之?”山河破碎、民族危亡之际,个体生命与国家存亡间的抉择当即变得正气凛然、义无反顾。影片《黄飞鸿之狮王争霸》中黄飞鸿弃狮王金牌对李鸿章冒死谏言“我们不仅要练武强身以抗外敌,最重要的还是广开民智,智武合一,那才是国富民强之道。”影片《叶问2·宗师传奇》中,面对西洋拳王对中国人及武术表演的羞辱,拳师洪震南不顾年迈体弱,毅然迎敌,生命的最后一刻激愤道出:“为生活我可以忍,但侮辱中国武术就不行!”影片《精武门》中,陈真横扫虹口道场,归还东亚病夫牌匾,凌空飞脚踢碎“华人与狗不得入内”的招牌……这些情节,皆呈现出中国人不屈不挠、以身报国的民族形象。

2.3 武术电影:中国形象的光影名片

在心理学范畴下,“形象”是作为主体的人对事物的各种感觉的集合反馈在大脑中的印象,是对事物的整体感知和意识再现。由于意识具有主观能动性,所以形象的呈现也具有极强的主观性。国家形象是指主体对一个国家的认知集合。美国著名经济学家鲍尔丁(K.E.Boulding)对国家形象的定义如下:“国家形象是一个国家对自己的认知以及国际体系中其他行为体对它的认知的结合;它是一系列信息输入和输出产生的结果,是一个结构十分明确的信息资本。”[13]鲍尔丁认为国家形象是可输入和输出的信息集合,也正是强调了国家形象的主观性和可塑性。基于科技创新的现代媒体是当今世界信息传播的最主要的方式,也深刻影响着不同主体对事物的认知。相较于新闻媒体强烈的政治导向性下信息传播的片面性和不完整性,透过影视作品传播的信息则表现得更为系统全面,而含蓄隐晦、潜移默化的方式也比意识形态鲜明的表达更为受众所接纳。“从理论上说,国内新闻媒体受挫的地方正是电影等大众叙事媒介崭露头角之处;中国电影作为特殊的叙事媒介,能够传达一种整体性、抽象的国家形象,这正是国家形象在跨国传播中总体认知、判断与构想的接受状态。”[14]在这个意义上,中国电影不失为向世界传播中国信息、合理塑造中国形象的最佳载体。

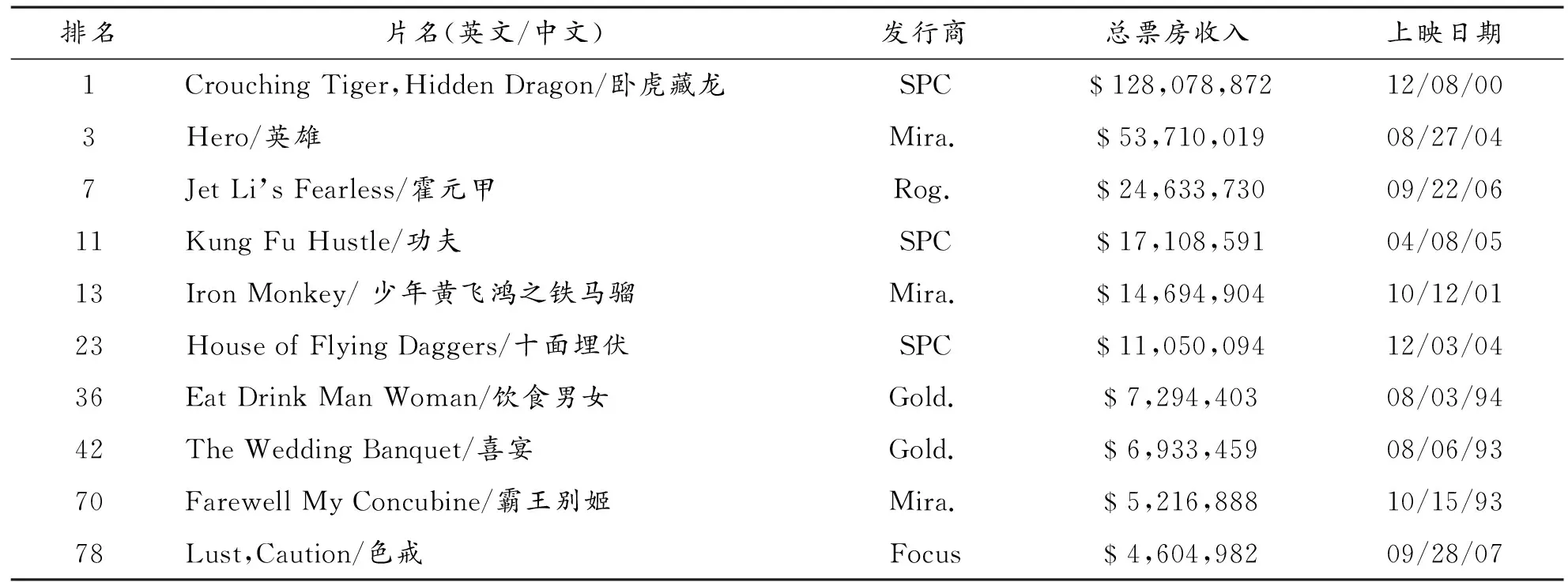

众所周知,北美电影市场是当今全球票房市值最高的区域市场,是引领世界电影发展的制高点和风向标,其境内的好莱坞更是整个电影行业的绝对领导者和“无法逾越的标杆”,代表了当今电影制作的最高标准。在整个北美电影市场中,外语片尽管所占份额比率很小,却是衡量语种、国别电影在世界影坛地位高低的标尺,也是评价和反映该国电影全球竞争力和影响力的重要参数。根据美国在线的权威电影票房数据统计网站“Box Office Mojo”上的统计数据显示,北美市场票房历史排名百强的外语片目录(见表1)中,华语影片共有10部入围,其中2000年李安导演的《卧虎藏龙》和2004年张艺谋导演的《英雄》更是名列前三,这两部影片以及2005年由周星驰导演的《功夫》均是当年的外语片票房冠军。此外,我们不难发现在入围的10部华语影片中,排名前7位的都是以中华武术为题材的电影,海外观众对中国电影的认可尤其对中国武术电影的偏好可见一斑。虽然近年来中国电影在北美市场的表现有所下降,但武术电影在北美市场的地位,依然令其他类型的外语影片望尘莫及。

“我到海外,你说我是龙的传人也好,说我是封建余孽也好,如果我不留下一点声音,将来大家以为中国就是那个样子,所以我要拍《卧虎藏龙》……”[15]三次夺魁奥斯卡、华人导演的杰出代表——李安在国立台湾艺术大学演讲中阐述了自己对武术电影还原真实民族形象作用的深刻感悟。武术电影是中华文明的一幕全息缩影,是中国影视得以叩开世界影视城门的文化撞木,也是再现中华民族良好精神面貌的光影名片。

表1 中国电影在北美市场外语片票房排行榜前100名中的具体情况

排名片名(英文/中文)发行商总票房收入上映日期1Crouching Tiger,Hidden Dragon/卧虎藏龙SPC$128,078,87212/08/003Hero/英雄Mira.$53,710,01908/27/047Jet Li’s Fearless/霍元甲Rog.$24,633,73009/22/0611Kung Fu Hustle/功夫SPC$17,108,59104/08/0513Iron Monkey/ 少年黄飞鸿之铁马骝Mira.$14,694,90410/12/0123House of Flying Daggers/十面埋伏SPC$11,050,09412/03/0436Eat Drink Man Woman/饮食男女Gold.$7,294,40308/03/9442The Wedding Banquet/喜宴Gold.$6,933,45908/06/9370Farewell My Concubine/霸王别姬Mira.$5,216,88810/15/9378Lust,Caution/色戒Focus$4,604,98209/28/07

注:数据来源Box Office MoJo[16]

3 武术电影的文化使命与社会责任

3.1 践行中国精神,锻造中国脊梁

习近平总书记指出“实现中国梦必须弘扬中国精神。这就是以爱国主义为核心的民族精神,以改革创新为核心的时代精神。这种精神是凝心聚力的兴国之魂、强国之魄。”中国精神是中华文化的意识提炼,历经千百年的凝聚和锤炼,最终升华为全民族的社会心理认同和集体意识体现,是中华民族的思想精华和道德精髓,也是支撑中华民族伟大复兴的强大脊梁。如何传承和彰显中国精神,用荧幕影像担当起精神文化的“塑魂”作用,是武术电影创作者必须思考的现实问题和不可推卸的历史使命。

“文化是精神的杠杆,尽管武术流派纵横,门类繁多,技术各具特色,但在习武动机、习武宗旨的要求上,他们都把习武与做人紧密地交织在一起,把道德放在统领地位。”武德,是中华武术永恒不变的精神内涵,是习武之人穷尽毕生维护的精神秩序。在当代,社会主义核心价值观即是德的集中体现,既是个人要讲的德,也是国家要讲的德。“弘扬社会主要核心价值观是当前文化艺术工作者的大德,要旗帜鲜明地讴歌真、善、美,抵制假、丑、恶;要把社会主义核心价值观体现在文艺创作中,通过优秀作品启迪思想、温润心灵、陶冶人生、扫除颓废萎靡之风。”[17]武术电影必须发扬千年武德之范,躬身践行中国精神,构筑中国力量,讲好中国故事,塑造起强大的中国灵魂。

中国力量是凝聚民族的力量,是信仰的力量。在全球化的历史大趋势中,国家之间的力量较量空前白热化。文化实力在综合国力新一轮抗衡中的地位日益突显,塑造民族信仰的力量变得刻不容缓。武术汲取中华文化厚德载物、自强不息的两大核心传统,凝练了中华民族的优秀传统文化。武术电影相较其他中国电影而言,更具有一种文化的整体态势;电影人对同一种文化的传承与发扬,观众对同一文化精神的心理认同,能够在客观上起到弥合由于不同政治体制、不同宗教信仰所造成的文化裂痕的作用[18]。武术电影作为武术文化的荧幕呈现形式,必须肩负传播民族优良品格,树立民族信仰力量和弥合文化裂痕的责任,塑造中华民族自己的民族信仰和精神化身,凝聚中国力量。

3.2 捍卫文化主权,增强国家软实力

为巩固后冷战时期美国的霸权地位,哈佛大学教授约瑟夫·奈率先提出了“Soft Power”概念。软实力是指一个国家文化和意识形态方面的吸引力,是通过吸引而非强迫力量来达到理想结果的能力;它能够使人信服并追随,主动与你所期望的行动规范和制度保持一致;这种吸引力来源于一国的文化、政治价值观和外交政策[19]。冷战时期以来,美国寻求以武力以外的方式来击垮不同意识形态的国家。“美国文化软实力发挥着替代性武器批判的功能,以美式价值观来构建国际伦理道德规约并致力于将其普世化……以期确保美国全球战略利益的实现及其领导世界的全球主义战略图谋。”[20]美国通过构筑强大的国家文化软实力,大力输出美式文化符号,从而挟持国际舆论主导权,抢占全球伦理道义高地,主导世界文化与文化产业发展前沿。

影视作品输出未曾止步于票房和市场的争夺,本身更是一场来势凶猛的意识形态之间的竞争。好莱坞电影,无疑是美国彰显其文化软实力,对其他国家实施文化渗透和文化入侵的锋刀利剑。主推赛车主题的好莱坞电影《速度与激情7》于2015年4月12日在中国大陆上映,创造24.24亿元人民币的历史性票房,影片结尾对已逝主角保罗·沃克的纪念画面更令不少中国观众潸然泪下。除了乐此不疲地孵化拯救世界的美国超级英雄,好莱坞电影最为高明之处在于以“文化伪装”的方式促使文化认同。一度风靡中国影坛的《花木兰》、《功夫熊猫》、《功夫之王》等影片,都是好莱坞为中国观众量身定制的“中国功夫片”,且都令他们深深沉醉在对自身文化符号强烈的认同感和自豪感中无法自拔。表面上是东方色彩,宣扬的是中国传统文化,但实质内涵传播的仍然是其一贯标榜的民主、自由为内容的美国霸权文化,只不过传播的方式更为隐喻[21]。在满屏熟悉的中国元素蒙蔽下,中国观众似乎忘却了“花木兰替父从军”讲的是一个“忠孝两全”的传统故事,而为影片所传达的美式“女权主义”而拍手叫好;也似乎对熊猫阿宝从“神龙秘籍”悟出的“相信自己”、“战胜敌人先要战胜自己”的美国精神深信不疑……美国电影愿意以中国为镜,但他们展现的是他们想象中的中国,绝非真正的中国。他们通过电影审视自己、包装自己,在其他文明形式中植入西方文明的价值内核,最终向全世界传达美国思想。

每个国家和民族均可以充分地运用文化因素,以制定合理的战略,制定符合当今国际关系格局的对外战略,积累资源,积蓄“软权力”[22]。文化软实力的核心是中国文化精神。当代影视创作必须立足本土文化的深入挖掘和呈现,回归正确的文化价值判断,打造立场鲜明、独树一帜的民族文化品牌,在影视作品日益商业化的今天,始终坚守自身的文化底线。切不可盲目趋同,简单复制西方影视创作路径,避免片面迎合市场需求而迷失自身应有的文化选择。好莱坞对中国元素的热衷,一方面是对中国市场的看好,同时也是为中国丰富生动的民族元素所折服的表现。民族文化为全世界所共享,但如何表达好本民族的文化却是每一个民族自己的事情。因此要让世界接受、理解中国文化,就必须采用符合世界逻辑的表达方式,我们应该借鉴西方电影创作的成功经验,顺应现代电影发展的历史趋势,在树立中国立场的同时,学会“国际化表达”。武术电影,作为最为世界所熟知的中国电影,作为中华传统文化的荧幕写照和国家形象传播的重要载体,必须肩负起捍卫民族文化主权的使命,演绎中国武术所蕴含的传统哲学思想和文化内涵,避免肤浅化、庸俗化,坚决抵御外来意识形态的侵蚀,筑起最坚实的民族文化长城。

3.3 弘扬华夏文明,共筑“文化第三极”

在当今全球化的洪流之中,“物竞天择,适者生存”的丛林法则依然支配着世界文化格局。我们必须清醒地认识到,再优秀的民族文化,也需要通过广泛传播才能实现其价值。出于对如何重塑文化自信、振奋民族精神,提升中国影视作品的文化影响力,更好地弘扬华夏文明这一重大命题的深刻思考,黄会林先生提出“第三极文化”理论,“具有数千年传统的中国文化在其独特性影响力和对世界文明的贡献上,足以成为欧洲文化、美国文化之外的‘第三极文化’,它与欧洲文化、美洲文化及所有其他文化或相互影响、相互冲突,或相互吸收、相互借鉴,共同构成丰富多彩的人类文化图景。”[23]中华民族几千年来创造、积累、传承、发展的为全民族所普通认同、自觉维护、世代传承的核心价值,以及基于这些核心价值所构建生成的民族精神是“第三极文化”的核心内涵。其最终目标是通过“会通”欧洲文化、美国文化及各种文化,实现自我“超胜”和整体“超胜”,为构建和谐的世界文化,推动人类文明与进步做出应有的贡献[24]。

世界的多彩源于对不同文化的包容而呈现出的文化多样性。一直以来,欧、美凭借其雄厚的文化实力,成为世界文化的“两极”并不断消融与其他民族之间的文化界限。欧美电影占据着世界电影的半壁江山,在迎合追逐市场利益的过程中,各国竞相模仿欧美主流电影创作,使得本该缤纷多彩的世界电影形态陷入趋于统一的境地,这值得我们反思。

中华武术博大精深,几乎涵盖了中国传统文化的各种成分和要素,中国武术在重视其技击性的同时,更为强调和关注的是武术中所蕴涵的“天人合一”、“身心合一”、“益智养生”、“防身健体”、“扶危济困”和“自强不息”等“以人为本”、“关爱人性”的思想和文化内涵,而决不主张“恃强凌弱”、“好勇斗狠”、“自我张扬”、“唯我独尊”等弱肉强食的“丛林法则”[25]。毫无疑问,人道主义、忧患意识、道德传统是中国电影最醒目的三个价值坐标[26]。与西方民族“成王败寇”、“弱肉强食”的侵略性精神不同,天人合一、和谐大同,是中华民族永恒不懈的追求。

4 结语

武术是中华优秀民族文化的表率,它积淀着中华民族最深沉的精神追求,是中华民族独特的精神标识。作为弘扬中华武术文化最直接有效的媒介——武术电影,需要将武术真正打造成培育民族精神的实践载体;影视艺术的现代传播方式为其大众化提供了现实可能,而其承载民族灵魂、审美心理、人文精神重铸的神圣职责,决定了其应该成为精英文化的载体[27]。对外立足于增强文化“软实力”,展示“和平崛起的中国形象”的实际需要,让武术电影成为中国文化国际传播的实践载体,为实现“建设一个持久和平、共同繁荣的和谐世界”的宗旨服务。在习总书记系列讲话中多次提到:增加文化自信。“文化要自信,首先要在精神上形成凝聚力、向心力。塑造中华民族的自信心、民族自豪感,塑造中国精神,最核心的传承、发展好中华优秀传统文化。”

[1] 中共中央宣传部.习近平总书记在文艺工作座谈会上的重要讲话学习读本[M].北京:学习出版社,2015.

[2] 为了电影产业的健康繁荣发展[N].光明日报,2017-02-27.

[3] 游戏电影:传统文化的可体验动作影像再现[N].上海文汇报,2017-03-08.

[4] 温力.试论武术的概念[J].体育科学,1989(2):13-16,93.

[5] 周伟良.武术概念新论[J].南京体育学院学报:社会科学版,2010(1):10-13.

[6] 邱丕相.对武术概念的辨析与再认识[J].上海体育学院学报,1997(2):7-10.

[7] 王岗.中国武术文化要义[M].太原:山西科技出版社,2009:28.

[8] 朱君.论武术的本质与质变[J].体育科学,2013(1):84-88.

[9] 郝建.影视类型学[M].北京:北京大学出版社,2002.

[10] 江腊生.影视艺术欣赏[M].北京:北京大学出版社,2013:65.

[11] 贾磊磊.武舞神话:中国武侠电影及其文化精神[D].南京:南京师范大学,2007.

[12] 刘书亮.中国电影意境论[M].北京:中国传媒大学出版社,2008:7.

[13] Boulding K.E.National Images and International Systems[J].JournalofconflictResolution,1959(3):119-131.

[14] 陈林侠.跨文化背景下中国电影的国家形象建构[M].北京:人民出版社,2014:8-9.

[15] 阿普,巴克曼.李安哲学[M].邵文实,译.哈尔滨:黑龙江教育出版社.

[16] 栗胜夫,栗晓文.全球价值链视域下的中华武术对外发展战略思考[J].体育科学,2011(3):13-21.

[17] 王离湘.践行中国精神 担当起精神文化的“塑魂”作用[N].中国文化报,2015-05-11(008).

[18] 贾磊磊.中国武侠电影史[M].北京:文化艺术出版社,2005:174

[19] 约瑟夫·奈.软力量 世界政坛成功之道[M].吴晓辉,钱程,译.北京:东方出版社,2005:11.

[20] 田九霞.论美国文化软实力的建构[J].学术界,2013(4):208-219,290.

[21] 彭端英.从《功夫之王》看美国霸权文化传播[J].电影文学,2010(23):118-119.

[22] 王沪宁.文化扩张与文化主权:对主权观念的挑战[J].复旦学报:社会科学版,1994(3):9-15.

[23] 黄会林.“第三极文化”与中国影视民族化[M].北京:北京师范大学出版社,2014:581.

[24] 黄会林,高永亮.“第三极文化”的命题、内涵及目标[J].山西大学学报:哲学社会科学版,2011(6):44-49.

[25] 吴友富.对外文化传播与中国国家形象塑造[J].国际观察,2009(1):8-15.

[26] 史可扬.“第三极文化”视野下的中国电影美学[J].山西大学学报:哲学社会科学版,2011(6):50-53.

[27] 林吕建.传播学视野中的中国影视艺术[M].北京:光明日报出版社,2006:96.