武术非物质文化遗产的空间构建

——以佛山市为例

彭 莹

(中共佛山市委党校 哲学教研部,广东 佛山 528000)

1 非物质文化遗产的空间理论视角

在第31届联合国成员国大会通过的关于非物质文化遗产的决定中,提到了“文化空间”的定义:“一个可集中举行流行和传统文化活动的场所,也可以定义为一段通常定期举行特定活动的时间,这一事件和自然空间是因空间中传统文化表现形式的存在而存在的。”[1]随着我国近些年提出的关于非物质文化遗产(下文简称“非遗”)整体性保护的理念和关于文化生态保护实验区的建设,对非遗空间性的保护实践已经在进行,但关于非遗的空间理论研究则相对滞后。

空间理论的研究视角在20世纪70年代以前不被重视,直至法国哲学家亨利·列斐伏尔(Henry Lefebvre)在《空间的生产》(1974年)中明确反对二元对立的简化论,通过引入“他者化——第三化”的批评策略作为研究基调才有所改变。列斐伏尔创造性地提出了一个空间性的三元辩证法,即“三元组合概念”:空间实践(spatial practice)、空间的再现(representations of space)、再现的空间(spaces of representation)。“空间实践”呈现的是空间内的生产,是社会构成的具体地点、内容和具体化的经验空间[2]。“空间的再现”是“概念化的空间,是不同职业者把实际的和感知的进行构想的空间”[2]。空间的再现通过对符号、表征、能指的控制与阐释来实现空间知识的生产,具有控制性的力量。“再现的空间”具有被动和屈从的可能,是一个包容性极强的系统,通过象征、符号等非语言的策略遮蔽物理空间[2]。霍米·巴巴(Homi Bhabha)针对“文化差异的围堵”引入了充满矛盾的“混杂性”(hybridity)概念,这种“混杂性”是置身于一种三维辩证视野中的第三空间,该空间在文化阐释中会出现“缝隙性空间”(interstitial space)[3]。“在缝隙性空间内民族主体之间就彼此的集体记忆和文化价值进行反复协商与平衡。”[4]爱德华·索亚(Edward W Soja)认为要理解第三空间就必须要运用列斐伏尔的三元辩证思维,提出了“存在三元辩证法”(the trialectices of being)即空间性(spatiality)、历史性(historicality)、社会性(sociality)和“空间三元辩证法”(the trialectices of spatiality)即感知的(perceived)、构想的(conceived)、生活的(lievd)。如果说“存在三元辩证法”是空间存在的本体论,那“空间三元辩证法”则更偏向于认识论。索亚提出第一空间认识论聚焦在可触摸可描述的客观性和物质性,是传统意义上的空间理解;第二空间是唯心与唯物、主观与客观的较量,是将纯粹的构想投射到经验世界中去,实现列斐伏尔所说的空间的再现;第三空间是对前两个空间的肯定性解构和启发性重构,其战略起点是从认识论回到本体论,通过在理论建设、经验分析、批判研究和社会实践中将历史性和社会性进行空间化,从而重新确立知识形成的中心。

2 佛山武术非遗的二元空间

根据列斐伏尔和索亚的空间理论建构,第一空间是倾向客观存在的可被描绘的实体空间,它更接近于传统地理学上的定义和研究,是客观与现实的场所。佛山市位于广东省中部,地处珠三角腹地,现辖禅城区、南海区、顺德区、高明区和三水区,全市总面积3 797.72平方公里,常住人口746.27万人,2016年全市生产总值为8 630亿元[5],在省内排名第三,仅次于广州和深圳,目前正在全力建设面向全球的国家制造业创新中心。佛山历史文化悠久,是国家级历史文化名城,自南宋以来,佛山是南海县下辖的堡、乡建制,地方公务基本由当地豪绅富户把持,由于没有正规的官兵保卫,而佛山又处在广州西南交通要道,为岭南军事要地,所以民间自卫御敌意识强烈,习武风气大盛,《佛山忠义乡志》详细记载了明正统十四年(1449年)乡民保卫佛山的战事[6]。到了清代,朝廷颁布的民间禁武令也并未延伸至佛山,包容开放的政治环境吸引了各方拳种的融入。同时,明清时期佛山发达的手工制造业和商业也为慕名而来的习武者提供了更多的谋生和发展机会。此外,佛山民间丰富的民俗活动与传统艺术都为佛山武术的繁荣提供了土壤,比如佛山的庙会、醒狮、粤剧等,都与武术的传承息息相关。因此,特殊的地理位置与悠久繁盛的历史文化促使佛山成为我国南派武术的发祥之地。

目前,佛山的咏春拳和蔡李佛拳被评为省级非遗项目,龙形拳、白眉拳、佛山少临南家拳和佛山鹰抓拳被评为市级非遗项目。关于咏春拳起源流传最广的是“咏春拳为福建严咏春根据蛇鹤相斗的各种动作所创编,并经她的丈夫梁博涛改编而成”[7]。虽然咏春拳的起源无从考证,但黄华宝和梁二娣是佛山第一代咏春传人是确实无疑的,随后出现了梁赞、陈华顺、陈汝棉、吴仲素、阮奇山、姚才、叶问等武术名家。叶准(叶问之子)是咏春拳(叶问宗支)省级代表性传承人,郭伟湛、姚忠强、梁伟志是市级代表性传承人。关于蔡李佛拳的起源,学界普遍认为是由广东新会县京梅乡人陈享(1815—1875)和新会县石咀村人张炎(1824—1893)一起创建,而蔡李佛拳在佛山萌发与传承的形式主要是“立馆授徒”。张炎、字鸿胜,于咸丰元年(1851年)在佛山创立鸿胜馆并广泛收徒传授蔡李佛拳。佛山鸿胜馆最鼎盛时有分馆20多家,成员过万,至今已建馆166年,是中国活动时间最长,人数最多的武馆。佛山鸿胜馆和蔡李佛鸿胜梁馆均是佛山市非遗传承基地,黄镇江、梁伟永是蔡李佛拳省级代表性传承人,何焯华、黄文佳、朱绍英、梁旭勇是该项目市级代表性传承人。

除了上述的地理位置、历史源流、文化形成以外,佛山武术非遗的第一空间还有最重要的一个组成内容就是武馆和协会。武馆和协会是武术非遗生存的重要载体,是非遗主体活动的第一空间,也是了解和研究武术非遗的主要场所。据笔者走访调查统计,佛山目前运行比较活跃的武术非遗武馆和协会有148家,其中比较具有代表性的有28家。

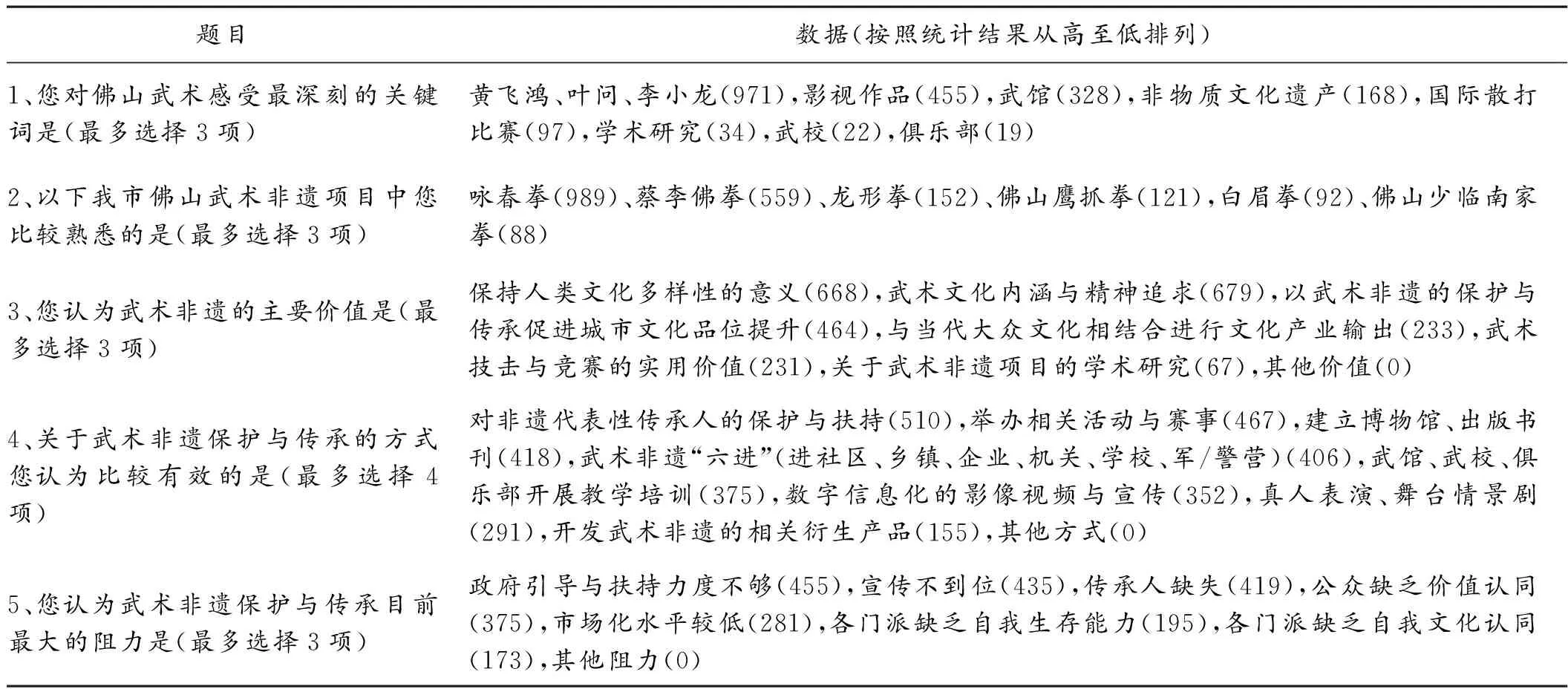

佛山武术非遗的第二空间是充满表征和想象的空间,对其进行创作和认知的主体包括影视制作者、旅游者、作家、本土生活的居民等。他们用自己的情感倾向和文化诉求与第一空间产生互动与交融,形成被大众认可并极具传播影响力的第二空间。今年6月份至8月份,笔者在佛山五个辖区就市民对佛山非遗保护与传承的认知情况进行了问卷调查,在1 022份有效问卷中,市民对佛山市武术非遗的认知情况统计如表1。

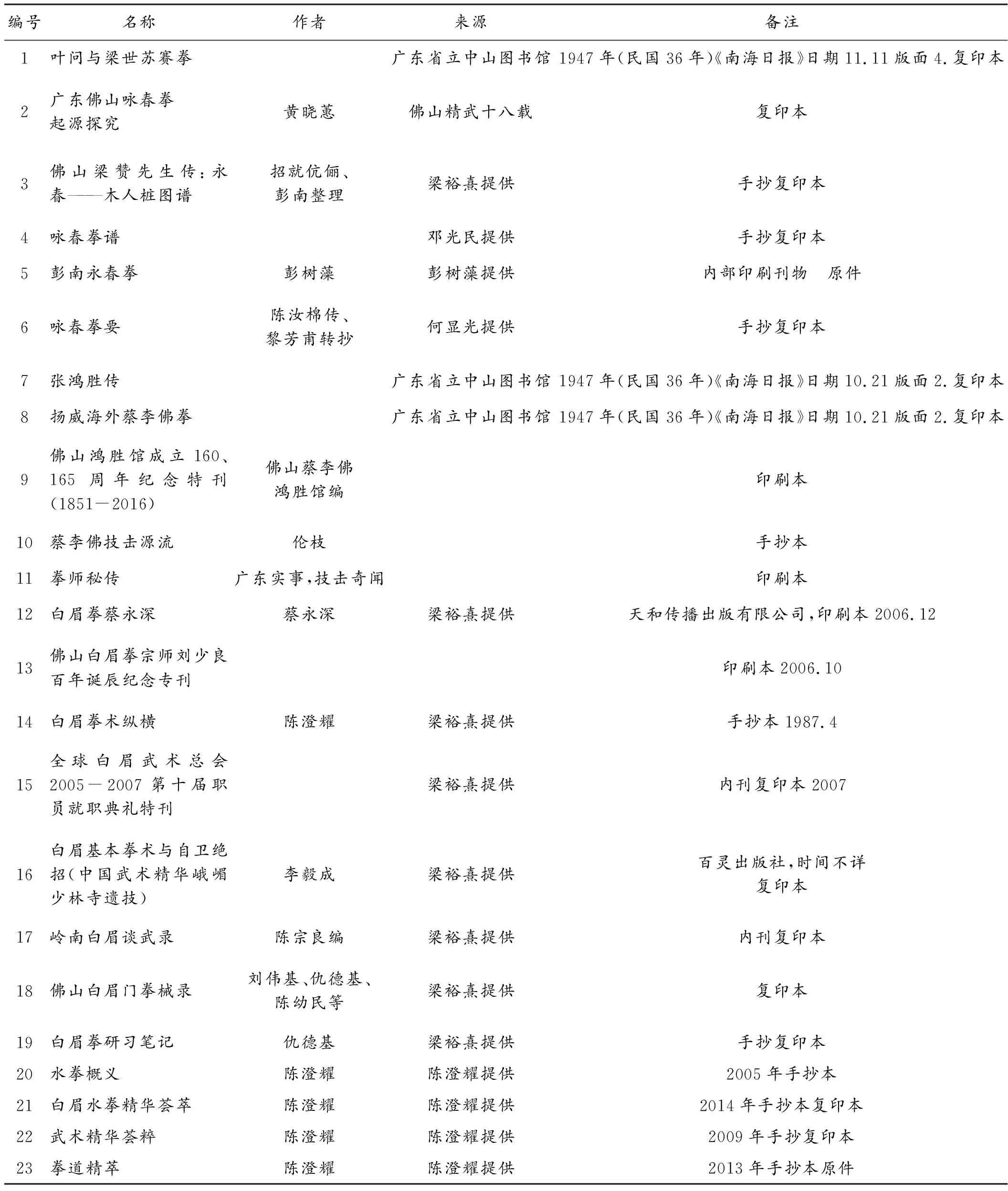

数据显示影视作品和武术代表人物依旧是大众对佛山武术最根深蒂固的认知与想象。近几年直接参与对佛山武术非遗第二空间建构从而实现空间再现的影视作品有《赞先生与找钱华》、《叶问1》、《叶问2》、《叶问前传》、《一代宗师》、《叶问·终极一战》、《蔡李佛:极限拳速》、《蔡李佛拳》等。相关研究著作有梁挺的《咏春拳》,韩广玖编著的《咏春拳》,黎兆海编著的《佛山咏春拳黎叶箎》,叶准、卢德安、彭耀钧合著的《叶问·咏春》,陈耀佳、林友标编著的《蔡李佛与小梅花拳》,张况主编的《功夫佛山》,姚朝文著的《佛山功夫名人影视传播研究》,盛慧著的《蔡李佛传奇》等。还有一些关于佛山武术名家的传说和故事散见于《佛山民间故事选》(1984年)、《金三角夜话》(1990年)和《佛山民间故事趣谈》(2010年)等著作中。此外,笔者近几年收集整理了佛山武术非遗部分拳种的民间文本,大部分来源于佛山民间的习武者与武术爱好者,具体汇编如表2。

表1 市民对佛山市武术非遗的认知情况

题目数据(按照统计结果从高至低排列)1、您对佛山武术感受最深刻的关键词是(最多选择3项)黄飞鸿、叶问、李小龙(971),影视作品(455),武馆(328),非物质文化遗产(168),国际散打比赛(97),学术研究(34),武校(22),俱乐部(19)2、以下我市佛山武术非遗项目中您比较熟悉的是(最多选择3项)咏春拳(989)、蔡李佛拳(559)、龙形拳(152)、佛山鹰抓拳(121),白眉拳(92)、佛山少临南家拳(88)3、您认为武术非遗的主要价值是(最多选择3项)保持人类文化多样性的意义(668),武术文化内涵与精神追求(679),以武术非遗的保护与传承促进城市文化品位提升(464),与当代大众文化相结合进行文化产业输出(233),武术技击与竞赛的实用价值(231),关于武术非遗项目的学术研究(67),其他价值(0)4、关于武术非遗保护与传承的方式您认为比较有效的是(最多选择4项)对非遗代表性传承人的保护与扶持(510),举办相关活动与赛事(467),建立博物馆、出版书刊(418),武术非遗“六进”(进社区、乡镇、企业、机关、学校、军/警营)(406),武馆、武校、俱乐部开展教学培训(375),数字信息化的影像视频与宣传(352),真人表演、舞台情景剧(291),开发武术非遗的相关衍生产品(155),其他方式(0)5、您认为武术非遗保护与传承目前最大的阻力是(最多选择3项)政府引导与扶持力度不够(455),宣传不到位(435),传承人缺失(419),公众缺乏价值认同(375),市场化水平较低(281),各门派缺乏自我生存能力(195),各门派缺乏自我文化认同(173),其他阻力(0)

在佛山武术非遗第二空间中,电影人、作家、习武者等各方主体对佛山武术进行了诠释和演绎,促使该空间的内容逐步趋向符号化的表征。影视中的佛山武术名家基本都被塑造为爱国爱民、抗暴锄奸、扶贫济弱、武德崇高、温和谦逊(这与北方的少林武僧、武当门人直爽豪气的形象形成对比)的民族英雄,通过擂台之战、抵御外敌、除暴安良等故事叙述进一步加深了他们的传奇色彩。其次,影片中的佛山武术具有浓郁的岭南地域色彩,如方言化的地名、老式的武馆建筑、舞狮和舞龙的民俗活动等,在故事的叙述中受众能感受到亲族关系、乡党意识和怀乡情节。我们能想象到的是在佛山这座极具岭南风情的古镇里社会尚武风气浓厚,以武术技击强人体魄,以武德内涵塑人品格,正如影片中叶问在棉纺厂教工人们学习咏春拳那场面一样令人振奋。此外,尊贤重道和宗族信义的价值伦理是第二空间构建主体赋予佛山武术更高层次的文化想象与精神诉求。在《全球白眉武术总会2005—2007第十届职员就职典礼特刊》中记载了白眉拳创派宗师张礼泉的训词:“尊祖尊师尊武道,学仁学义学功夫。练得功夫能收己,英雄半点不欺人。有亲无义不可教,无亲有义则可传。相逢不是忠良辈,万两黄金也不传。学得白眉拳与棍,纵然废石作金砖。”训词中明确规范了白眉拳收徒、习武、功成的道德体系。佛山武术非遗第二空间所蕴含的价值伦理已远远超过武术技击本身,该空间存在的更大意义是作为人生修炼的场域而呈现,在这里所追求的不仅是武术非遗实体本身,更多的是追求武术工具理性与伦理价值相结合的人生境界。但是“在符号景观语境中,空间通过组合、装饰显示出符号的文本意义。而且,作为摹本,空间符号比空间本身更具诱惑力。”[8]因此,当黄飞鸿、叶问、李小龙等武术名家在传播的过程中成为了普遍大众对佛山武术甚至是对整个佛山城市的象征性符号时,佛山武术非遗第二空间丰富的文化表征与精神特质在某种程度上会被遮蔽。

列斐伏尔在试图突破传统二元空间构建他者化的第三空间前,曾对真实与透明的“双重幻象”的空间认识论进行批判,他认为“真实幻象”拘囿于客观的存在,“透明幻象”却用人的意志吞噬了空间自身的生产。索亚在明确这两种空间性错位后提出的第三空间是开放与包容的社会性的空间实践。在笔者进行的问卷调查中,近一半的人不知道佛山市正在申报“全国武术之乡”,仅有57人表示个人愿意或让自己的孩子对传统体育非遗项目进行专业式的学习。可见,佛山武术非遗正面临着陌生的第一空间和正在消逝的第二空间的尴尬,而对佛山武术非遗第三空间的研究与建构有助于我们深入探讨武术非遗作为一种文化存在在空间生产中的实践状态与发展可能。

3 佛山武术非遗作为第三空间的存在

3.1 中心与边缘的悖论

第三空间是对一切二元存在的反抗,它消化了中心与边缘清晰的界限,存在于对中心与边缘不断区分又不断整合的过程当中。佛山武术非遗的第三空间首先就是中心与边缘这种悖论式的存在:文化符号的中心与文化现实的边缘,展演空间的中心与生存空间的边缘。

表2 佛山武术非遗项目民间文本

编号名称作者来源备注1叶问与梁世苏赛拳广东省立中山图书馆1947年(民国36年)《南海日报》日期11.11版面4.复印本2广东佛山咏春拳起源探究黄晓蕙佛山精武十八载复印本3佛山梁赞先生传:永春———木人桩图谱招就伉俪、彭南整理梁裕熹提供手抄复印本4咏春拳谱邓光民提供手抄复印本5彭南永春拳彭树藻彭树藻提供内部印刷刊物 原件6咏春拳要陈汝棉传、黎芳甫转抄何显光提供手抄复印本7张鸿胜传广东省立中山图书馆1947年(民国36年)《南海日报》日期10.21版面2.复印本8扬威海外蔡李佛拳广东省立中山图书馆1947年(民国36年)《南海日报》日期10.21版面2.复印本9佛山鸿胜馆成立160、165周年纪念特刊(1851-2016)佛山蔡李佛鸿胜馆编印刷本10蔡李佛技击源流伦枝手抄本11拳师秘传广东实事,技击奇闻印刷本12白眉拳蔡永深蔡永深梁裕熹提供天和传播出版有限公司,印刷本2006.1213佛山白眉拳宗师刘少良百年诞辰纪念专刊印刷本2006.1014白眉拳术纵横陈澄耀梁裕熹提供手抄本1987.415全球白眉武术总会2005-2007第十届职员就职典礼特刊梁裕熹提供内刊复印本200716白眉基本拳术与自卫绝招(中国武术精华峨嵋少林寺遗技)李毅成梁裕熹提供百灵出版社,时间不详复印本17岭南白眉谈武录陈宗良编梁裕熹提供内刊复印本18佛山白眉门拳械录刘伟基、仇德基、陈幼民等梁裕熹提供复印本19白眉拳研习笔记仇德基梁裕熹提供手抄复印本20水拳概义陈澄耀陈澄耀提供2005年手抄本21白眉水拳精华荟萃陈澄耀陈澄耀提供2014年手抄本复印本22武术精华荟粹陈澄耀陈澄耀提供2009年手抄复印本23拳道精萃陈澄耀陈澄耀提供2013年手抄本原件

武术作为非遗项目对于大部分居民来说是一种无感的存在,大众很少会去深入地了解,但是作为一个传播的文化符号,佛山武术却成为了城市文化的中心。中央电视台、上海电视台、湖南卫视等多家媒体机构曾多次来到佛山就武术文化采访采风,还吸引了海外慕名前来寻根问祖的武术爱好者。但是,现实却是在当前以制造业立市的佛山,武术非遗的生存空间依然被不断挤压。2017年6月,国家武术管理中心就佛山申报“全国武术之乡”前来调研考察,当时的评价不容乐观,在笔者陪同湖南卫视的导演和记者进行采访时听到更多的是“原来佛山的武术现况竟如此凋零”,他们眉宇之间流露的是尴尬与失落。佛山市咏春拳总会秘书长曹敏辉认为“佛山武术非遗边缘化很重要的一个原因在于传承人的断层,目前学习咏春拳的多以中小学生居多,青壮年且武技精湛的学徒甚少,而且绝大部分学员是把咏春拳当作强身健体的兴趣爱好来学习,再难出现武技精湛的名家”。可见,如果没有尚武之风的社会环境与文化认同,武术非遗的边缘化便难以扭转,武术名师的培育更无从谈起。

佛山武术非遗文化符号的中心化除了得益于其第二空间的建构外,还源于其展演空间的中心化。每年佛山祖庙三月三北帝诞庙会和佛山秋色(两项均为国家级非遗)的巡展上也都会有武术非遗的呈现空间。在政府主导构建的展演空间中,武术非遗得到了中心化的空间存在,在这个空间中武术非遗可以和大众进行对话,不断地吸纳新主体进入并推动旧主体的集体觉醒[9]。可是当展演结束后,武术非遗却回到了边缘化的生存空间中。咏春拳市级传承人姚忠强无奈地表示:“我们这个武馆不知道何时拆,我真的租不起天价的房子。现在很多拳馆都是‘你到公园的第二棵树等我’,这就麻烦了,我们要有生存的地方。”[10]武术非遗中心化的存在更倾向一种文化符号的建构,一种在同质空间中追求异质文化的体验,而事实上武术非遗主体的生存空间正日益缩小。

3.2 多元主体与文化混生

佛山居民对武术非遗的第一空间越来越陌生,人们凭着第二空间建构的文化想象来到这座城市后却发现追溯的传统文化正在消逝,出现此种状态的原因是该空间出现了多元主体与文化混生的趋向。佛山武术非遗的第三空间正如霍米·巴巴所指出的“混杂性”概念,这个空间是一个建构性的形式,充满混生文化的意义解构。

关于谁是非遗的所有者,调查对象的选择分布相对平均,近八成的选项分布在“老佛山人”、传承人、政府和常住居民身上,有17.2%的人选择了“说不清”,大众认知中对非遗的所有者呈现泛化的倾向。在2017年佛山祖庙三月三北帝诞庙会上,进行祭祀武术表演的是佛山市黄飞鸿国际文武学校106位队员和辰威国际艺术教育的学生,他们大多数不是佛山本地人,在特定的空间下他们从非遗的陌生者变成了非遗的展演者,我们无法确切判定他们何时何地将会实现非遗所有者的转变。在《保护非物质文化遗产公约》中对非遗所有者的界定为“各社区、群体,有时是个人”,在《中华人民共和国非物质文化遗产法》将非遗所有者定义为“各族人民”。可见,大众对非遗所有者的认知与客观现实和法律法规中的界定存在错位。大众对非遗所有者的模糊认识和泛主体倾向将弱化非遗的客观存在,使非遗的边界变得模糊。

受岭南文化中开放、包容和创新特质的影响,佛山武术非遗第三空间中的文化呈现不是单一的,而是杂糅混生的。佛山武术非遗不再作为单独的非遗项目生存,它正在主动或被动地进行多维度的创新与融合。咏春拳市级传承人郭伟湛表示拳种要发展就必须要开放,要多与外界交流和切磋。蔡李佛拳市级传承人梁旭勇(第五代传承人)创办的鸿胜堂在拳技的基础上研发了功夫推拿技艺,该技艺已成功申报市级非遗项目,在2017年的第十三届中国(深圳)国际文化产业博览交易会上作为佛山的代表项目推向市场。佛山科技学院岭南文化研究院院长、佛山市武术协会会长刘永峰认为佛山武术的产业化发展要推进“武术+”的模式,比如“武术+旅游”、“武术+推拿”、“武术+餐饮”等,形成文创形式的交易产品,让武术文化真正融入大众的生活。佛山武术非遗在类型上与散打、自由搏击、跆拳道、泰拳、柔术等形成博弈,在横向发展上与各类产业寻求结合点,呈现出混杂的文化状态。

3.3 权力交织与资本侵蚀

米歇尔·福柯认为必须将空间、知识、权力和文化政治之间的联系看做既是压迫性的又是促进可能的,既充满专制的危险也充满一致、反抗和变革的可能[2]。武术非遗第三空间之所以充满矛盾和混杂是因为它是各方力量互相作用的场域,是各方博弈和协商的结果,政府、传承人、专家、市场、社会组织、本土居民等各方主体都在角逐。

在我国非物质文化遗产法中明确规定了非遗的保护应该在政府的主导下进行。对此,佛山大部分武术非遗传承人认为政府做得还不够。咏春拳市级传承人郭伟湛认为:“目前武术非遗发展最大的问题是政府没有提供充足的平台和权威的机构对整个武术非遗进行全面的推广和深入的研究。”就政府角度而言,佛山市体育局群体科副科长、佛山市武术协会常务副会长方斌武指出:“武术非遗要突破发展瓶颈不能单纯依靠体育局组织武术活动或比赛,而是需要相关单位和部门合力对武术非遗进行整体规划,提高武术非遗的自我生存能力,加强武术价值的社会认同,培育武术消费市场,这些工作需要分阶段完成,但目前群体科只有3名人员编制,除了武术这个领域还要管理全市体育行业和群众性单项体育协会等大量工作,对推进武术非遗的发展实在是力不从心。”作为科研机构和专家代表的刘永峰也曾表示:“武术文化产业化发展首先要协调各方面力量,包括旅游局、文体局、武术协会、研究机构、武馆本身等,协同创新;其次要引进和培养服务型人才;再次要制定武术行业的标准。”在制定武术行业标准的过程中,某些拳种不同分支之间会就传承“正宗”与否产生分歧,会对公开拳理拳技有所抵抗,会对政府与市场的介入产生既期待又害怕的复杂心理。以上不同主体的不同诉求本质上是各方权力交织的表现,而第三空间在权力的交织与牵扯下容易停滞不前,呈现出无序杂乱的状态。

权力交织的背后掩藏着资本对文化的侵蚀。原佛山市武术协会近年来就其会费收取及业务活动存在众多问题而被群众多次举报,比如对人事变动未召开会员大会进行决议,征收会费未经会员大会通过并存在违规收取会费的情况,财务混乱,有拉帮结派和以权谋私的情况。对此,2017年5月份在佛山市体育局的指导和监督下,佛山市武术协会进行了换届选举活动。而武协的原负责人认为市体育局超越职权组织召开协会换届选举大会的行为违反了《社会团体登记管理条例》,并将其起诉至佛山市中级人民法院,目前该案件仍在审理。在市场经济利益的刺激下,除了武协原负责人铤而走险,众多武馆和机构也游走在武术非遗保护与传承的边缘,有的甚至以武术非遗为幌子,实质进行的却是散打与自由搏击。武术非遗的传承离不开市场经济利益的推动,但如何引导与规范市场行为,保存武术非遗的核心技艺创新传承才是关键。

4 结语

空间理论的核心是打破二元对立的樊篱,将空间内客观事物的生产转向对空间本体的关注[11],以空间的话语进行建构,去论述多元文化的意义与可能。本文将列斐伏尔、索亚等人的第三空间理论视角引入到武术非遗的研究中,是希望可以借助空间概念最广泛的意义与理论建构分析透视武术非遗的多重存在与现实困境。武术非遗自我生存与发展的关键在于通过文化重构创新传承,寻求再生。

武术非遗的传统性和现代性特质注定了其中心与边缘的悖论将无法根除,但通过重构武术非遗的文化内涵和价值体系,大力提升社会认同感,加强传承人的使命感和荣誉感,同时培育更广泛的参与者和所有者,中心与边缘的矛盾将会得到一定的消解,第三空间的内生动力也会有所增强。从表1的数据来看,大众对武术非遗的文化源流和精神内涵认同程度较高,但在作者走访调研中发现部分武术非遗传承人认为技击性才是武术的灵魂核心,他们在武术培训市场中关注的是技能的培训。类似这样的价值认同错位导致武术非遗在产品转化中忽略了消费者最重要的文化诉求。相比之下,韩国国技跆拳道在进行产品输出时,就特别注重对文化内涵的挖掘和礼仪规范的塑造,相关文化衍生产品(服装、道具)也得到广泛的销售,加上规范的动作评定标准和清晰的段位晋升制为其奠定了牢固的市场化基础。传承人重视武术技击性本质的保护与传承是非常正确的,而与大众消费之间产生的缝隙就需要政府通过适当的引导和扶持来弥补,政府对非遗文化内涵与精神品格的挖掘和塑造一直是非遗传承人和大众的殷切期盼。表1中大众对武术非遗信息化宣传与文化产品输出等新兴传承方式的认可度仍有待提高,这就印证了对武术非遗进行文化重构后的创新传承应该以凸显核心技艺和保存传统性为根基,若一味地追求“别创新格”无异于舍本逐末,空中楼阁。武术非遗的第三空间是中心与边缘、重构与传承的空间,是大众参与构建的公共空间,更是武术非遗保护和传承最复杂的场域。

[1] 乌丙安.非物质文化遗产保护中文化圈理论的应用[J].江西社会科学,2005(1):102-106.

[2] 爱德华·索亚.第三空间——去往洛杉矶和其他真实和想象地方的旅程[M].陆扬,译.上海:上海教育出版社,2005:84.

[3] 生安锋.霍米·巴巴的后殖民理论初探[M].北京:北京大学出版社,2005:298.

[4] Homi K.Bhabha.The Location of Culture[M].New York:Routledge,1994:23.

[5] 2016年佛山市国民经济和社会发展统计公报[EB/OL].[2017-04-10].http://www.fstjj.gov.cn/tjgb/201704/t2017 0410_6161679.html.

[6] 张况.功夫佛山[M].北京:线装书局,2016:3.

[7] 曾昭胜.广东武术史[M].广州:广东人民出版社,1989:181.

[8] 孙江.“空间生产”——从马克思到当代[M].北京:人民出版社,2008:89.

[9] 彭莹.记忆与空间:非物质文化遗产表征城市文化的方式[J].上海城市管理,2017(3):80-83.

[10] 致我们正在消逝的文化印记——中国功夫·咏春拳[EB/OL].[2017-07-04].http://china.cnr.cn/yaowen/201707 04/t20170704_523831715.shtml.

[11] 亨利·列斐伏尔.空间:社会产物与使用价值[M].王志鸿,译.上海:上海教育出版社,2003:47.