医养结合视角下我国城乡老年人健康非均衡分析

王天鑫,韩俊江(东北师范大学 商学院,吉林 长春 130117)

人口老龄化是人类社会发展的必然过程,也是目前世界各国普遍面临的社会难题之一。我国自1999年进入老龄化社会,已经走过了18年的历程。截止2017年底,我国总人口达到13.9亿人,其中60岁以上老年人口2.41亿人,占总人口的17.3%。中国快速发展的老龄化还伴随着平均寿命增加所导致的高龄化,以及慢性病患病率较高所导致的空巢化趋势,高龄老人在医疗康复、生活照料等多个方面的服务需求不断增加。慢性病等一些老年病发病率最高的人群主要是老年人口,尤其是高龄的老年人。老年人的身体健康状况不仅对于家庭而言影响深远,对于社会而言更直接关系到整体的医疗费用以及照料负担的问题*杜鹏:《中国老年人口健康状况分析》,《人口与经济》,2013年第6期第3-9页。。本文试图通过对城乡老年人健康的实证分析,深入发掘影响老年人健康的原因和相关因素,以期为医养结合养老服务的市场细分提供参考。

一、数据来源和变量设定

(一)数据来源

本文使用“中国老年人健康长寿影响因素调查”(CLHLS)2011年和2014年的调查数据。在2011年总计有9765位60岁以上的老年人接受了问卷调查,老年人的健康状况是本节关注的重点,所以要剔除那些健康信息缺失的部分样本(83人),有效的样本共计9682人,其中城镇4586人,农村5096人;2014年共有7168位60岁以上的老年人接受访问,剔除健康信息缺失样本(165人),有效样本7003人,其中城镇3177人,农村3826人。

(二)变量设定

老年人健康的影响因素很多,主要是包含了性别、教育程度、年龄、实际婚姻状况、共同居住安排、家庭饮用水来源、医疗保险情况、家庭收入情况、身体锻炼频率等等*顾和军,刘云平:《与收入相关的老人健康不平等及其分解——基于中国城镇和农村的经验研究》,《南方人口》,2011年第4期第1-9页。。本文根据年龄将老年人划分三个年龄阶段,分别为60-75岁、76-90岁以及90岁以上;教育程度是老年人具体受教育的年限;婚姻状况依据是否与配偶居住在一起来划分;收入是家庭人均收入;饮用水来源根据受访者回答分为自来水、泉水、纯净水与井水、河水、湖水、池塘水。

表1 变量定义

二、模型选择

(一)健康的测量

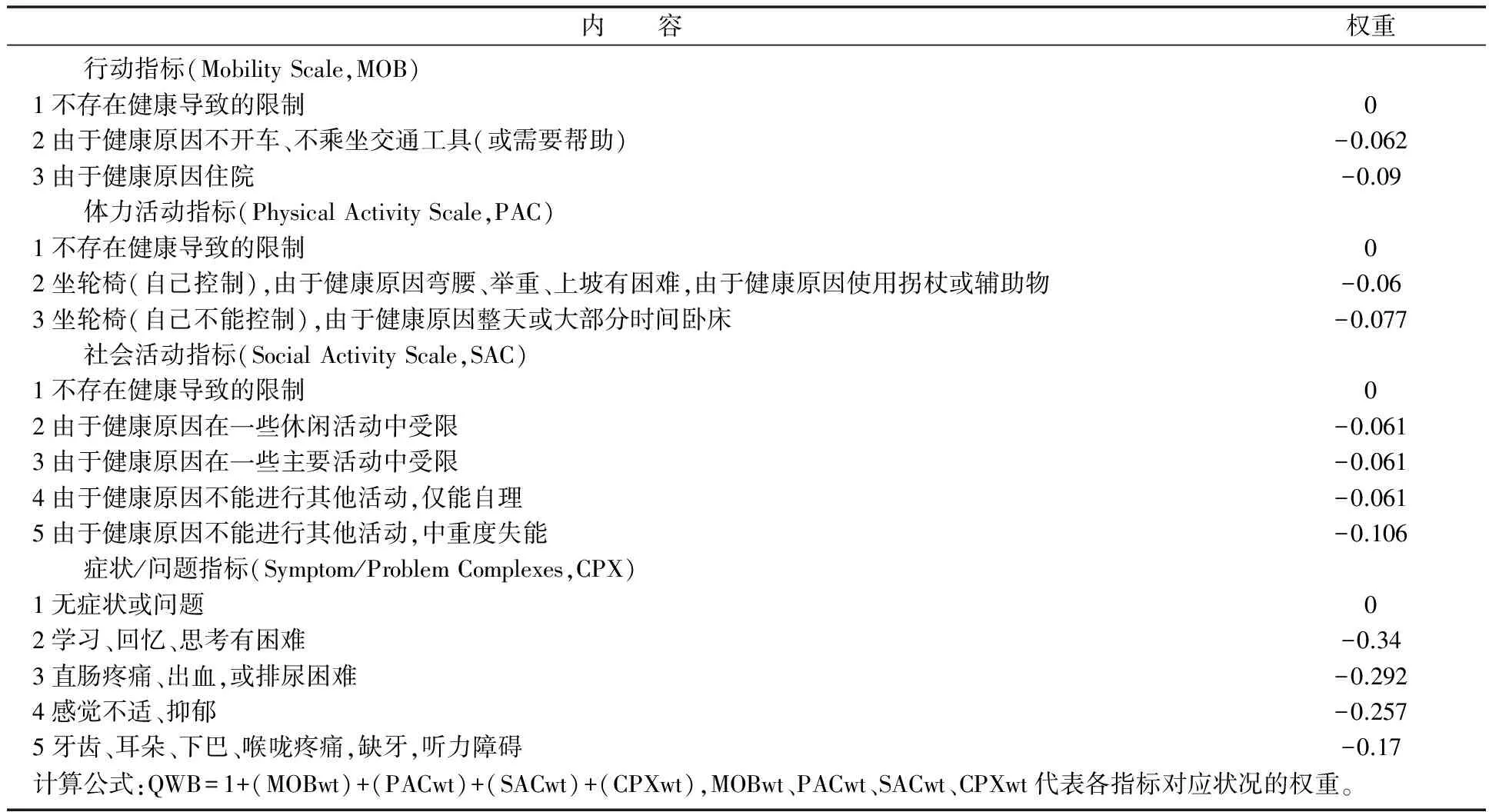

常用的健康度量指标包括健康的自我评价、身体密度(BMI)、Euroqol-5D指数(Busschbachet,1999)等。本文使用的度量方法是经过Kaplan和Anderson等人在1988年发展而来的一种生活质量的指标(quality of well-being scale,QWB)。赵忠、侯振刚*赵忠,侯振刚:《我国城镇居民的健康需求与Grossman模型——来自截面数据的证据》,《.经济研究》,2005年第10期第79-90页。(2005),解垩*解垩:《与收入相关的健康及医疗服务利用不平等研究》,《经济研究》,2009年第2期第92-105页。(2009)采用QWB的方法对我国居民健康状况进行测度。QWB的建立是根据个人对健康状况主观的评价以及个人健康状况客观指标的综合指数。

表2 QWB的内容及权重

图1 劳伦兹曲线

(二)健康不平等测量及其分解

本文采用集中指数来衡量健康的不平等,可通过集中度曲线获得,类似于劳伦兹曲线建立的方法,集中度曲线之下的面积除以对角线之下的面积就是集中指数(如图1)。

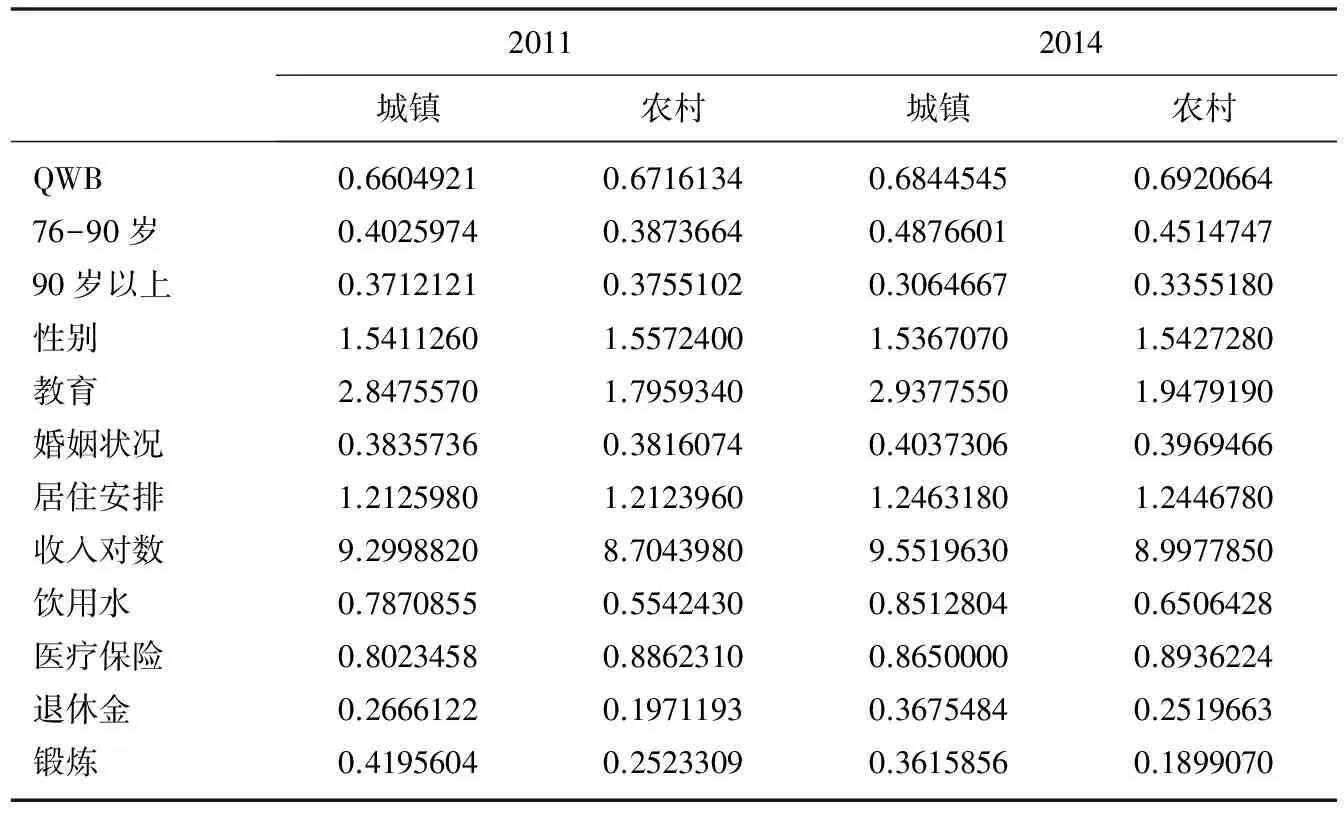

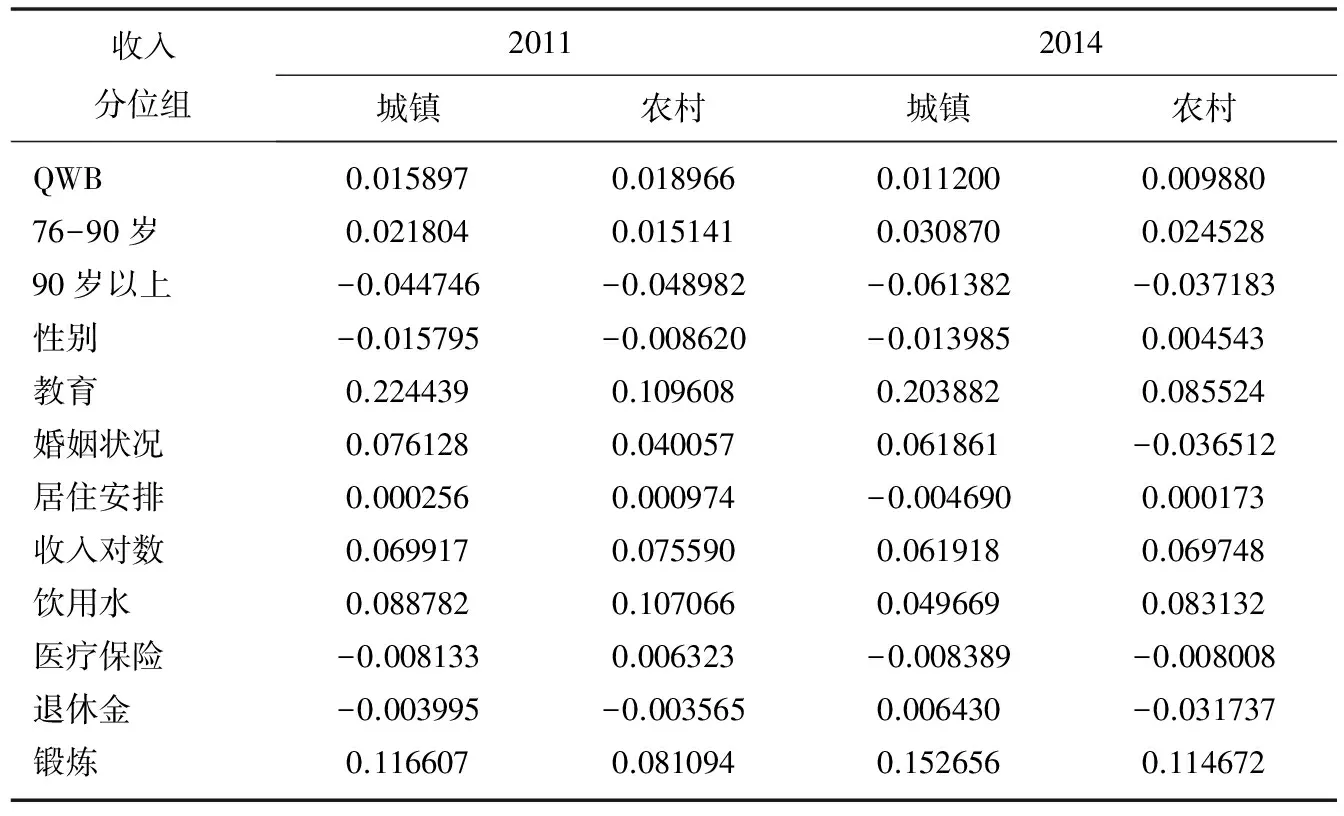

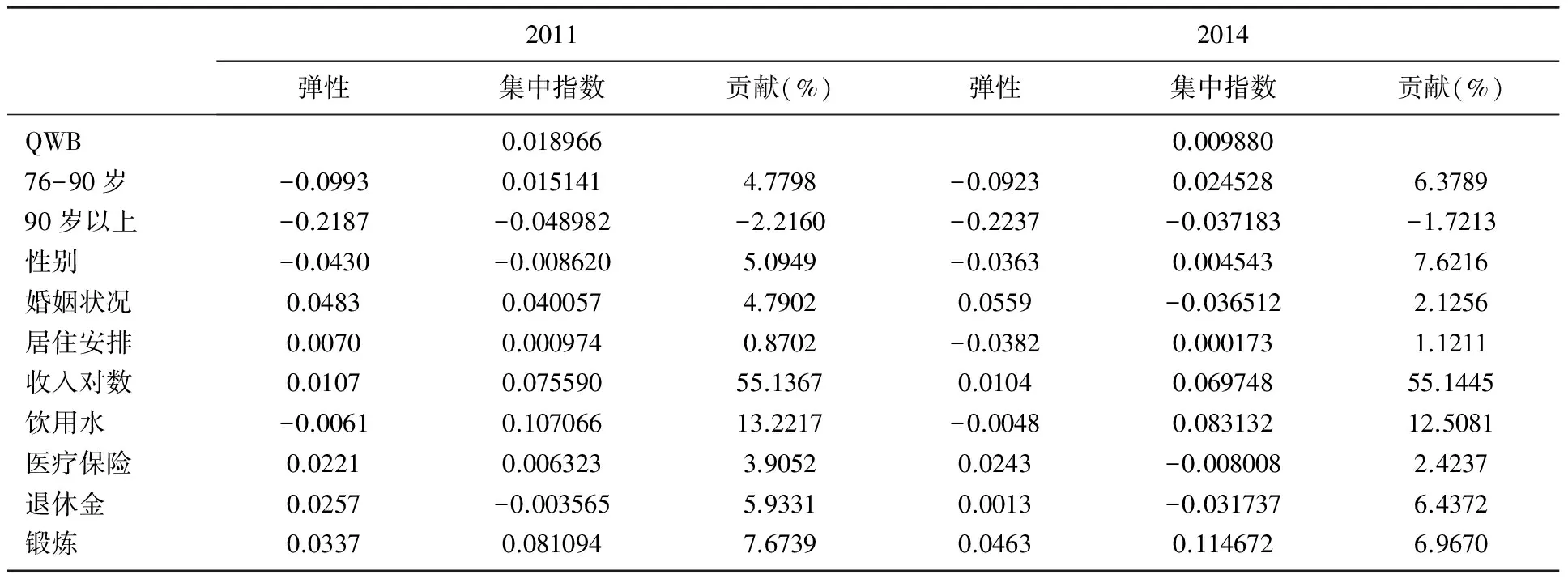

当集中度CΦ=-1时,则健康禀赋集中在最低收入群体,-1 (1) 假设年龄、性别、婚姻状况及保险等因素影响健康状况,则 (2) 健康指数的集中系数可表示为 (3) 其中Ck是xk的集中系数,GCε是残差的集中系数,公式为 (4) 从公式(3)可以看出,C主要分为决定因素和残差项,决定因素为各解释变量集中系数加权之和,权重为弹性系数,残差项体现了解释变量之外的因素对健康的影响*Wagstaff A,Van D E,Watanabe N,“On Decomposing the Causes of Health Sector Inequalities with an Application to Malnutrition Inequalities in Vietnam”,Journal of Econometrics,2003,112(1),pp.207-223.。 从表4可以看出,无论2011年还是2014年,城乡的健康指数都是与收入呈现正相关,且从2011年到2014年的总体健康水平呈上升趋势。最低收入组的健康指数与最高收入组始终存在差距,2011年最穷组的健康指数分别为最富组的91.85%(城镇)和89.20%(农村)。到2014年健康水平差距明显缩小,最穷组占最富组的比例分别为93.91%(城镇)和96.60%(农村),农村老年人的健康水平差距缩小更为明显。从城镇和农村老年人的健康指数比较中可以看出,城乡最富和最穷样本的健康水平基本持平,且农村老年人健康状况略好于城市,这说明近年来我国老年人的健康状况受地域影响日趋弱化,而且随着城市工业化和污染的加重,相比之下农村对老年人的健康正向影响增加。 从表5的集中指数可以看出,城乡各年份的健康集中指数均为正值,这说明城市和农村老年人的健康水平均是亲富人的。从2011年的健康集中指数可以看出,城镇小于农村,表明了在这个时期内的城镇的不平等程度要比农村低,而到2014年情况发生反转,城镇老年人的健康集中指数高于农村,表明这一时期城镇的健康不平等更甚。从年龄集中指数来看,76-90岁老年人无论城乡均以高收入者居多,90岁以上老年人无论城乡和年份均体现为以低收入者居多。从教育集中指数来看,城乡都以富人居多,且城镇的集中指数明显超过农村,说明城镇的亲富人程度明显高于农村。从婚姻状况来看,2011年,城乡有配偶的老年人均以富人居多,2014年产生了变化,城镇中有配偶的老年人多数是富人,农村有配偶的老年人多数是穷人。从居住安排可以看出,2011年,与家人共同居住的城乡老年人均为富人偏多,而2014年城镇与家人同住的老年人以穷人居多,农村以富人居多,可能的原因是2013年开始,养老产业迅速发展,加之城市老年人观念迅速转变,城市的富有老年人开始尝试设施齐全、服务周到的社会化养老方式,穷人因为收费较高自然选择与家人同住。从收入对数的集中指数可以分析出城乡的收入差距变化,城镇老年人的收入集中指数从2011年的0.069917降至2014年的0.061918,农村老年人的收入集中指数从2011年的0.075590降至2014年的0.069748,说明城乡老年人的收入不均状况有所缓解,但农村老年人的收入不平等程度始终大于城市。从是否享有医疗保险的集中指数来看,仅2011年的农村老年人是以富人略多,可以看出医疗保险的贫富差异并不大,已经基本实现全面覆盖。退休金作为老年人的主要经济来源,在城乡均以穷人居多,只有2014年在城镇富人略多,可以看出养老保险与医疗保险共同成为老年人的基本保障。最后,富人更愿意经常锻炼身体,而且这种趋势越来越明显,可能是因为富人无需为生计发愁,拥有更多的收入和闲暇。 表3 健康分析中的样本均值 表4 五等份各收入组的健康指数 表5 健康相关变量的集中指数 表6 城乡健康的回归 注:括号内为标准误;*、**、***表示在显著性水平10%、5%、1%下显著。 数据来源:CLHLS(2011、2014年)数据。 表6展现了城乡老年人健康影响因素的logit回归结果,从回归结果来看,年龄因素对健康状况有显著的负向影响,与60-75岁老年人相比,76岁以上老年人的健康水平显著下降,90岁以上老年人则下降更为明显。从性别因素可以看出,女性老年人的健康状况明显差于男性,在1%的水平上显著,而且并没有随着时间和城乡产生变化。老年人受教育年限与健康状况呈现显著的正相关,这可能是由于受教育的老年人更懂得注意和养成健康的生活方式和习惯。从婚姻状况因素可以看出,有配偶的老年人健康状况明显好于无配偶老年人,因为有配偶的老年人不仅可以彼此照料,更有精神层面的沟通和陪伴,而单身老年人患心理疾病的几率更高。从居住安排因素上可以看出,2011年在城镇,与家人共同居住的老年人健康状况显著好于独居和入住养老院的老年人,而到了2014年的农村,情况完全相反,这可能是由于农村劳动力持续向城镇流动,导致农村孤寡老人数量激增,入住养老院反而能提升老年人的生活质量和健康水平。从收入的农村样本来看,2011年和2014年的回归系数均在1%的显著水平上显著为正,这说明农村老年人的健康状况会随着家庭收入增加而得到显著的提高,但是收入的因素在城镇地区的影响并不显著。另外,是否有退休金在2011年城乡样本中对健康状况的影响显著为正,到2014年影响明显弱化,医疗保险因素和是否经常锻炼因素都与老年人的健康状况呈现显著正相关。 从表7中可以看出,在城镇地区除了年龄因素,其余因素对健康不平等贡献均为正。贡献率排在首位的是收入集中指数,当收入集中指数从2011年的0.069917下降到2014年的0.061918,贡献率也从53.7771%下降至48.8754%,可以看出收入不平等与健康不平等呈正相关,当收入不平等程度降低时,其贡献率也会随之下降,因而减轻健康不平等的手段之一就是降低收入不平等。排在第二、第三位的分别是饮用水和是否经常锻炼,从集中指数体现出二者均以富人居多,而且提升饮用水质量、增加锻炼时间都可以降低健康不平等。2011年和2014年排在第四位的都是退休金的集中指数贡献率,2011年体现的是穷人略多,2014年体现为富人略多,可能的原因是老年人对退休金认识发生转变,从原来的保障手段逐步转变为投资选择。婚姻状况对健康不平等的贡献率保持在6%左右,有配偶的老年人以富人居多,经济条件较差的老年人由于自身条件和地位的限制,在丧偶或离婚后再婚率较低,结合回归结果可以看出,有配偶有利于城镇老年人的健康状况。另外,医疗保险、居住安排对健康不平等的贡献也为正,居住安排对健康不平等的贡献率最低,可以推断老年人是否选择居家养老服务对健康不平等的影响相对较弱。 表7 城镇老人健康指数分解 表8的分解结果显示了农村老年人健康不平等,和城镇存在一些差异。农村老年人的收入集中指数贡献率依然排在首位,城乡均为55%左右,与城镇不同的是,虽然收入集中指数降低但贡献率并没有下降而是基本持平,这说明在农村消弭收入不平等对消除健康不平等的作用相比城镇更加有限,应结合其他因素共同消减健康不平等。集中指数贡献率排在第二位的是饮用水,集中指数反映出明显的亲富人不平等,也就是说要减轻农村老年人的健康不平等,如果能实现农村老年人无论穷富都能喝到安全洁净的自来水或纯净水,会在相当程度上降低农村老年人健康不平等。退休金的集中指数贡献率在农村样本中均为亲穷人的特点,而且2014年亲穷人的程度明显高于2011年,贡献率也从5.9331%增长到6.4372%,这说明进一步扩大退休金的覆盖率也会降低健康不平等程度。婚姻状况的集中指数体现了2011年有配偶的农村老年人以富人居多,2014年有配偶的农村老年人以穷人为主,贡献率从4.7902%下降至2.1256%。从医疗保险因素来看,2011年有医疗保险的农村老年人以富人居多,到2014年则变为以穷人居多,对健康不平等的贡献率从3.9052%降至2.4237%,这说明医疗保险覆盖穷人的比例越高,对健康不平等的贡献越小。另外,锻炼、婚姻状况因素对健康不平等都存在正向的贡献,加强全民健身意识、关爱孤寡老人都对改善农村老年人的健康不平等有重要贡献。 表8 农村老人健康指数分解 表9展现了2014年总体样本不同年龄组的健康指数分解结果。可以看出,随着年龄的增加,收入因素对健康不平等的贡献率越来越大,也就是说年龄越大的老年人,其收入差距所造成的健康差距就越明显。虽然老年人有退休金与否对健康不平等的贡献率是正向的,但退休金因素对健康不平等的影响随着年龄增大而逐渐缩小,集中指数随着年龄的增大而逐渐变为亲穷人的不平等,也就是说高龄老年人中有退休金的穷人居多,这可能是因为退休金作为老年人收入的一部分,年龄越大的老年人收入中退休金的比例越大。是否锻炼因素的贡献率在低龄和中高龄老年人中几乎保持不变,在高龄老年人中显著下降,集中指数亲富人倾向更加明显,这表明经常锻炼对于90岁以下老年人健康的正向影响要明显高于90岁以上老年人。在婚姻状况上,夫妻共同步入高龄的为富人居多,但有配偶对健康不平等贡献最高的为中高龄阶段。居住安排的集中指数一直体现为亲穷人的不平等,对健康不平等的贡献率随着年龄的增加明显提高,这说明高龄老年人由于更多的护理需求,更多的入住养老院。总而言之,在老年人达到高龄阶段时应侧重提高老年人收入、提高护理水平,尤其注重对孤寡、独居老人的陪伴和精神慰藉。 表9 2014年总体样本老人分年龄组健康指数分解 本文通过回归分析、集中指数及其分解结果得出结论:第一,我国城乡始终存在亲富人的健康不平等,健康状况与收入正相关,2011年农村老年人的健康集中系数高于城镇,说明这一时期农村的健康不平等程度高于城镇,到2014年情况正好相反。第二,城镇样本收入、锻炼、饮用水、退休金、婚姻状况、医疗保险、居住安排等因素为健康不平等主要的贡献因素,且均为正向贡献;农村样本的主要贡献因素与城镇样本相同,仅在贡献率的排序上有所区别。第三,在老年人达到高龄阶段时应侧重提高老年人收入、提高护理水平,尤其注重对孤寡、独居老人的陪伴和精神慰藉。因此,消除城乡健康不平等首先都要降低收入不平等,进一步降低穷人加入医疗保险的门槛,扩大医疗保险和养老保险的覆盖率,同时还要提升老年人健身意识。厘清城乡老年人的健康现状与健康的影响因素和贡献率,不仅可以有针对性的改善影响因素现状,也可以为医养结合养老服务的发展重点和发展方向提供理论基础和实证支撑,医养结合的市场细分依据健康状况和地区差异也有所不同。 医养结合养老服务突破传统仅提供日常照料、精神服务的传统方式,将老年病、慢性病作为管理的重点,秉承中医治未病的核心理念,将健康管理、老年文化、商业保险与养老服务为一体,在医疗服务和健康管理层次上提供新型养老服务。通过整合医护资源,结合医养联合体等多种方式,为老年人提供“治疗期入院、康复期护理、稳定期照料和临终期精神关怀”的综合性新型养老服务模式。医养结合的主要服务对象是慢性病老年人、易复发病老年人、大病康复期老年人、失能或半失能老年人以及生命晚期老年人。应该是集百家之长,充分利用中医、西医、日医等优势,实现对健康期的预防保健功能、治疗期的医疗康复功能和失能期的介护关怀。“养”是指为老年人提供传统养老服务,那么“医”根据老年人身体状况可以分为以下四阶段。 第一,健康期——中医治未病。老年人已经到达了生命的后半程,即使各项指征正常,身体机能、内脏器官也不可避免的产生老化,而且老年人的心理问题也不容忽视,所以健康期的医疗监测必不可少,应建立融预防保健、饮食调养、运动调养与心理调养、精神慰藉于一体的健康监测、咨询评估、跟踪管理一体化服务。中医治未病是指通过调节个人的饮食和起居、调理情志、中草药以及运动的疗法等一些不同的方法,使得自身的体质得到调养,身体的阴阳气血等平衡得到调理,加强抵御病毒的能力,让人体减少生病,即使生病也能够很快恢复,恢复以后基本不会复发。 第二,治疗期——慢性病管理。据统计,73.78%的老年人患有至少一种慢性疾病。慢性疾病全名是慢性非传染性的疾病,不单独指某一种疾病,而是起病隐匿、病程长而且病情久治不愈的疾病,病因复杂,且有些尚未完全被确认的疾病的概括性总称。也就是说,大多数的老年人是由于久治不愈或旧病复发而再次进入治疗期。对此,应着重发展慢性病管理、大病康复与中医理疗为主的服务项目。 第三,康复期——预防损伤和再度损伤。老年康复融合老年医学和康复医学的优势。康复期的目的更多的是通过增强老年人自身的自我照料能力而提升晚年生活质量,发挥其在家庭和社会的有益作用,从而减轻老年人疾病和残疾对家庭和社会造成的负担,而非以治愈疾病为主要目的。老年康复的重点在于管理原有慢性疾病,预防因慢性病导致的残疾和复合残疾,管理与老年生理变化相关的日常生活能力、功能状况和临床问题,例如认知功能障碍/痴呆、跌倒、大小便障碍等。老年人,尤其是高龄老年人,健康的最佳指标是其功能状态。可适当将感统训练融入老年康复,通过训练对感觉刺激作适当反应,保持机体的适度活力,包括重力与运动的前庭觉训练、肌肉与感觉的本体觉训练及触觉等刺激的全身运动,帮助老年人预防认知障碍。 第四,稳定期——参与感与被照护。在老年人状态到达稳定期之后,所需要的便是生活照料和临终关怀,然而虽然老年人在自理能力上会存在不同程度的缺失,但仍然有主动参与的意识。在我国的传统养老服务中,就是由养老护理员或者家政人员,根据老年人及其家人提出的要求对其进行照顾。然而日本介护服务是指维护老年人的尊严,以自立支援为基本,在收集分析老年人身心、生活、家庭情况后,尽可能的将老年人其本身所拥有的日常生活能力发挥出来,并且通过这样的途径来帮助每位老年人能够过上他们自己所期望的生活。比如,吃饭时,介护人员帮助老年人用自己的力量吃想吃的食物,而不是喂他吃;洗澡时,老年人自己可以洗的部位由自己来洗,而不是让老年人坐着全部由服务人员来洗;有尿意时,介护人员帮助老年人使用床边移动式厕所来排泄,而不是在床上排泄。因为,参与感会延缓认知症的发展,高质量的养老服务就是尊重每位老人的想法和生活方式,使其有意义的度过每一天。 由前文分析可知,老年人由于一直以来居住习惯、生活环境以及文化差异,来自城市和农村、东中部不同地区的老年人,其养老服务需求必然存在差异。 就城市地区的老年人而言,他们拥有更多的选择,低龄、有配偶或有人照料的老年人因其不需要特殊的养老服务或者医疗照料,传统的社区居家养老服务就可以满足这一部分老年人在医疗养老服务方面的需求;同时,对于高龄老年人而言,其需要往往是更多的生活照料和日常健康指标监测,但如果老年人选择居家养老就要求在保障就医畅通的基础上,提供更多的上门服务;独居老年人由于长期独自生活,会对机构养老服务产生排斥,因此主要接受社区居家服务,由于长期陪伴的缺失,其往往需要更多的精神慰藉和心理健康服务。就农村地区的老年人而言,由于劳动力的大量流向城市,留守、空巢老人的情况非常普遍,且收入普遍偏低,因此应在改善传统养老服务水平的基础上,扩大“医”在农村社区养老服务的覆盖率,提升“医”在农村机构养老服务的比重,首先要普及基础的医养结合服务,再逐步融入智能的医养结合服务。 就东部发达地区而言,老年人养老观念更为开放,消费能力也更强,失能、高龄的老人可以直接入住经济条件范围内的医养结合养老院,对于身体状况较好的活力老人,在基本养老服务需求得到满足的基础上会产生更高层次的需求,进而推生出对旅游养老、生态养老等新型的养老方式的需求;就中部地区而言,老年人有医养结合的意识和需求,也具备一定的消费能力,但缺少相应的医养结合服务,因此应重视对医养结合养老机构和养老社区的建设。就西部地区而言,由于发展相对滞后,养老服务产业也相对较少,多数老人选择社区居家养老方式,应在发展社区居家养老的基础上更强调医养结合。 另外,我国人口老龄化一直呈快速发展的趋势,到2020年老年人口将呈现加速增长,届时养老服务需求也将呈现爆发式增长,势必要扩大养老服务供给以跟进人口老龄化的节奏。因此我国还要加强政府对养老服务的宏观指导,在制定有关的法律和法规的基础之上多方发力,激励养老服务行业的多主体参与,使养老服务供给与人口老龄化实现同步发展。一是完善制度设计。我国养老服务的发展不仅在于提升现有服务,更要有选择的扩大养老服务的总量。相关部门需要健全相关的制度,要为养老服务设施的建立以及无障碍的改造提供相应的技术支撑与鼓励,同时应对养老服务的标准化、法制化、信息化以及专业化的建设要逐步完善,要继续提高养老服务规范化的水平。积极构建养老服务业的评估体制是监督养老服务业发展有效保证,也是确保我国养老服务质量比较行之有效的方法。可以从多个方面进行评估,比如资金的运行、服务的能力、从业的人员等方面。通过这种方式不仅能够及时了解养老服务每年的发展状况,而且还能够及时了解养老服务业的发展短板。二是优化供给结构。要全面建成一个完整的养老服务体系,那么就必须以居家为基础、社区为依托、机构为补充,而且要体现覆盖城乡、功能完善、规模适度的特点,实现养老服务供给结构的优化升级,推进供给侧改革。应当积极的在养老服务与产品的种类方面进行必要的提升,同时应当结合老年人各自的收入水平、消费水平以及各自不同层次的需求来发展多种能够适应各自需求特征的养老服务模式。三是扩大财政支持。应鼓励各地区在进行土地利用总体规划的时候,应当将用于各类养老服务方面设施的建设用地也纳入到其中,另外政府应当监督落实国家现行的支持养老服务发展的税收优惠政策。四是支持人才队伍建设。为老年人养老提供优质服务的非常重要的保证是能够在服务队伍方面具备以下的特征,即数量充足、素质过硬、训练有素,要构建以专业服务人员作为主、兼职服务队伍为辅、养老服务志愿者为补充和职业经理人的综合性服务体系。发展我国医养结合养老服务的难点和重点在于实现养老服务供给和需求的动态平衡。改进养老服务非均衡不仅要关注到养老服务的现实需求,更要有前瞻性的关注到可能转化的潜在需求,进而以需求为导向优化供给,以期在长期实现医养结合养老服务的供求均衡。三、描述性分析

四、计量分析

(一)城乡老年人健康影响因素的回归分析

(二)健康不平等分解

五、结论与政策建议

(一)按健康状况细分

(二)按地区差异细分