“女性与社会”课程的教学实践与思考

程铭莉

联合国教科文组织《21世纪的高等教育:展望和行动世界宣言》文件中指出,性别研究有助于推动高等教育改革和社会变革。《中国妇女发展纲要(2011—2020年)》“妇女与教育”部分明确提出:“在课程、教育内容和教学方法改革中,把社会性别意识纳入教师培训考察,增强教育者与被教育者的社会性别意识。加强妇女理论研究和高等学校女性学学科建设,鼓励高等学校开设女性学专业或女性学课程,在教育内容和教育方式中充分体现社会性别理念,引导学生树立男女平等的性别观念。”[1]

2006年,教育部在本科专业中新增女性学专业,并将女性学设立为本科的通选课程。可见,重视和加强女性学课程建设,是新时期我国高校思想政治工作的全新命题。公选课“女性与社会”,是一门在大学生中开展性别教育的女性学选修课,涉及性别心理、思想品德修养及就业指导等多门学科。其课程内容包括两性的差异、女生自我保护意识、女生的求职与成功、爱情的艺术、分手哲学、婚前性行为、家庭暴力与离婚、婚姻的经营等女性成长过程中面对的种种社会问题。

高校开设女性学课程,旨在通过讲授女性学知识和理念,使大学生了解自身性别优势和劣势,确立性别平等意识,掌握社会性别分析方法,遇到现实问题时能够用性别视角进行思考和解答,从而提升自身综合素质,充分实现自己的社会价值。“女性与社会”课程作为公选课程和特色课程而开设,受到了学生们的欢迎和重视。

一、“女性与社会”课程的教学现状

“女性与社会”作为辽东学院全校文理科的公选课之一,要求每学期选修学生人数达到30人以上,计划学时32课时,一周2学时,修完课程可获2学分。为了提高课程教学质量,本课题组对学生进行了问卷调查,主要调查内容涉及学生对开设“女性与社会”课程的态度、学生对“女性与社会”哪部分内容感兴趣、“女性与社会”课程内容在学生成长中的作用等问题。调查面向全校不同专业的学生展开,共发放问卷100份(男生50份、女生50份),回收有效问卷96份(男生46份、女生50份),有效率达96%。

(一)课程的开设受到学生们的欢迎和喜爱

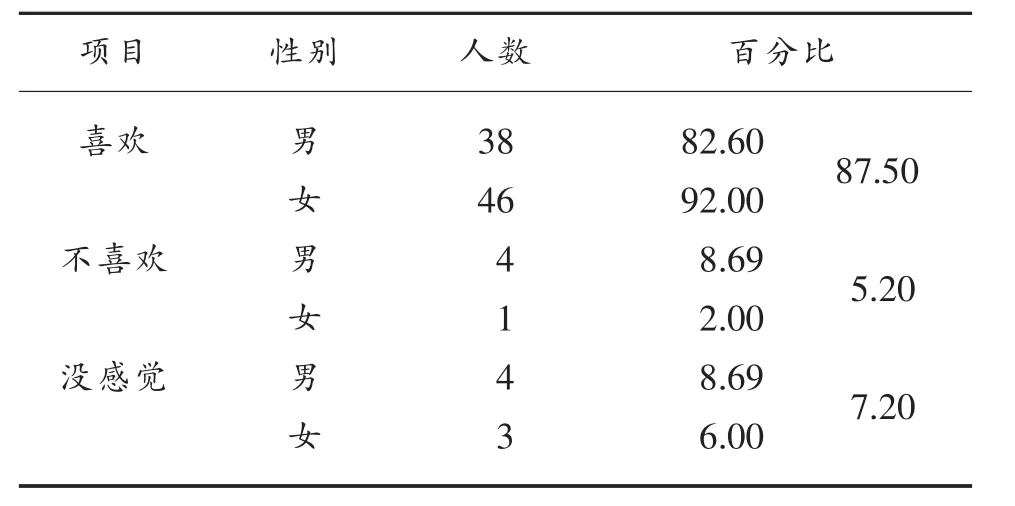

表1 学生对开设“女性与社会”课程的态度

从表1中,我们可以了解到,“女性与社会”课程的开设受到了广大同学的欢迎,其中包括相当比例的男同学。无论是在问卷调查还是在教学座谈中,学生们都表示,传统的德育课程容易让人感到枯燥、不接地气,而“女性与社会”课程对大学生成长过程中遇到的一些实际问题和困惑给予了引导和解答,正是大学生迫切需要的“人生必修课”。

(二)课程内容受到学生们的肯定和支持

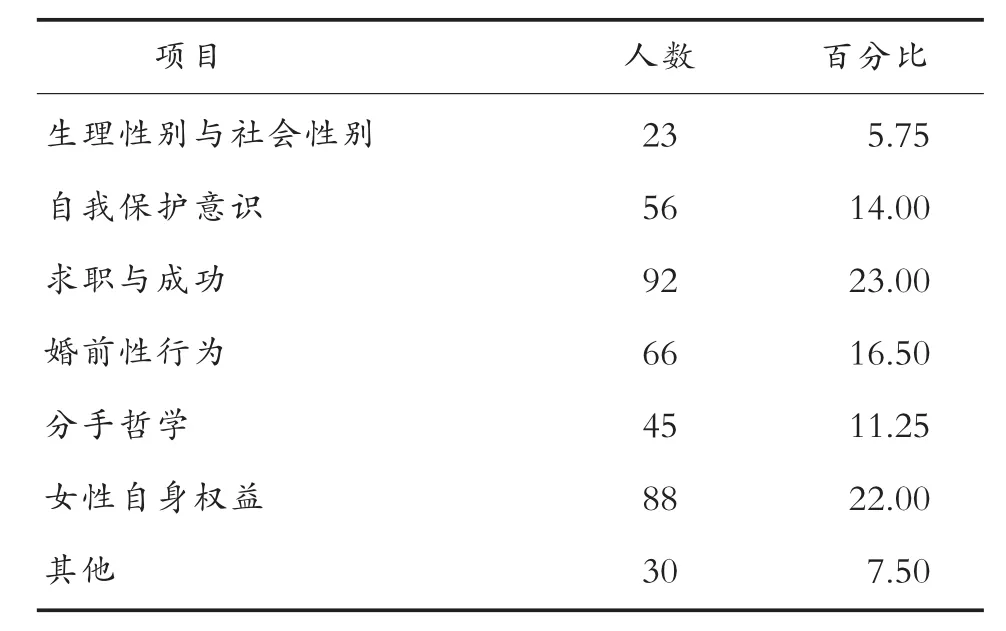

表2 学生对“女性与社会”课程哪些内容感兴趣(可多选)

如表2结果显示,“女性与社会”课程中学生们最感兴趣的两项内容为:求职与成功、女性自身权益。这两部分内容充分体现了大学生对如何在激烈竞争中实现自身价值以及如何争取自身权益问题的高度关注。

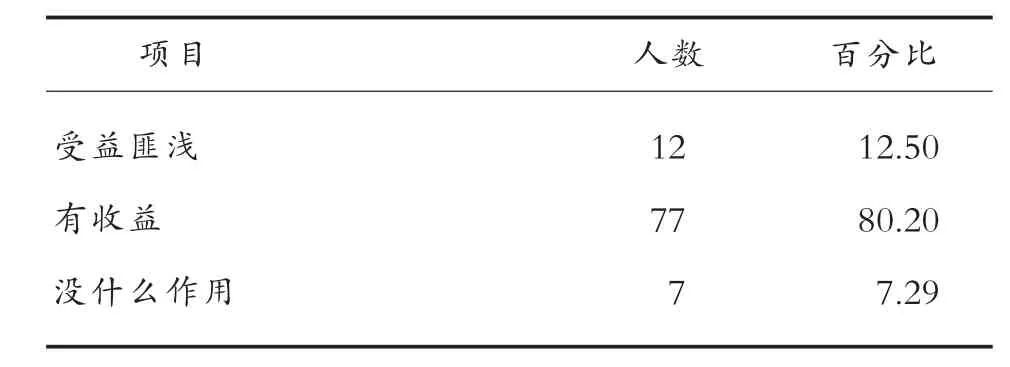

(三)课程能够解决学生的成长困惑

表3调查结果和教学座谈显示,“女性与社会”课程在大学生成长中助益良多。该课程紧紧围绕大学生走向社会将面临的人生问题进行课程内容设置,能够很好地为大学生解答困惑,帮助其提升自我,对其人生进行精神指引。学生对课程作用的高度认同,也说明本课程能很好地实现既定教学目标。

表3 学生对“女性与社会”课程作用的评价

二、“女性与社会”课程存在的问题

(一)对课程设立的必要性存在着质疑

对于是否在高校课程体系中设立女性学课程,各界观点不一。有观点认为,改变中国社会性别不平等现状的关键是行动起来,大学是性别平等贯彻得最好的地方,因此没有必要在大学生中间开设女性学课程;相反,一些重男轻女封建思想严重的农村、偏远山区才需要大力推进性别平等的宣传和培训力度。笔者认为,持有这种观点的人只注意到了农村重男轻女的现象,比如人为选择胎儿性别导致的女婴出生率低、拐卖妇女等,而忽视了产生这些不平等现象的根源是人们男尊女卑的思想观念。与社会上歧视妇女的行为和现象做斗争固然重要,但是从源头上转变人们性别不平等的观念才是根本。

对女性学来说,行动主义凸显其实现性别平等诉求的能动性。通过开设女性学课程,将性别平等的理论、观念灌输给学生,实现先进性别理念的传播和人权平等思想的推进,这本身就是改变高校教育领域男权中心主义占统治地位的一种行动,也是高等教育联系社会现实、提高实效性的不可或缺的方面。从这点上来说,在高校设置女性学课程,不仅是必要的,而且对推进整个社会思想观念的转变意义深远。

(二)课程定位遭遇歧视和偏见

“女性与社会”课程的教学理念和教学目标科学明晰。学习本课程的学生,除了要求掌握社会性别理论的深刻内涵,正确认识两性差异,还要具有运用社会性别理论来评价和解决性别问题的能力。比如,能够分析现今社会性别角色刻板印象是如何形成的,探究两性不平等的根源何在,探讨各种纷繁复杂的女性问题与女性困惑,解答成长过程中求职、恋爱、婚姻、家庭和社会关系等社会问题,还要尝试在新的性别关系下重新塑造时代新女性。

然而,由于中国几千年来封建思想糟粕和流毒的影响,当前社会上仍然存在针对女性的性别歧视教育。例如,近些年出现的宣传父权思想的“女德学堂”,它们提出“三从四德”“嫁鸡随鸡,嫁狗随狗”等所谓的道德规范,用封建教条教化现代女性,其实质是愚民教育。甚至一些知名大学也举办所谓“女性课程班”“女性研修班”,开设诸如“精致女人的魅力变身”“魅力女性的演讲艺术”等课程,目的是塑造男性理想中的完美女性形象。这实质上是与现代性别平等理念相悖的传统女德班改良版,是男性目光凝视下女性形象再造的父权主义的复辟。[2]

同时,在一些高校存在着对性别研究和性别教育课程的模糊认识,往往将女性学课程与“女性的礼仪与着装”“女性的化妆与气质”等讲座相提并论,认为女性学就是完善女性形象、培养女性魅力的实用课程,没有什么专业系统的学术背景,凡是涉及“女人味”的课程都是女性学课程,把女性学课程庸俗化。还有的高校教师甚至认为,女性主义是西方“性解放”的产物,是与中国传统文化水土不服的咬人怪物,忽略了女性学课程对性别不平等的批判和对性别平等的诉求,淡化了女性学课程内在深刻的理论精髓。

(三)课程教学方式有待丰富

女性学教育超越一般的道德教育,“女性与社会”课程要求学生掌握两性的基本知识,能够运用女性学专业知识和性别视角看待社会问题,树立性别平等意识,形成健全人格。所以,女性学课程教育同时是一种行为规范教育。注重实践性是行为规范教育所要求的,然而,在课程教学实施过程中,为一些客观条件所制约,授课教师很难做到兼顾实践教学。

由于“女性与社会”课程是全校公选课,学生来自不同院系、专业,课程学时又少,基本上采取大班授课的形式,教学常常以教师单向的课堂讲授为主,课程教学方式较为单一。一方面是学生课堂实践机会稀少。教师虽然组织学生参与课堂讨论,但是由于课时局限,师生互动远远不够,平等活跃的课堂氛围不足。另一方面是学生社会实践活动缺乏。考虑到人多出行的安全性很难保证,一些社会实践活动很难组织。女性学课程教学方式的单一不利于更直观、更深入地对大学生进行性别平等和社会主义核心价值观教育,相应的社会性别理论启发和引导的实际效果就会大打折扣。

三、思考与建议

(一)在性别教育的理论基石上设立女性学课程

“女性与社会”作为一门女性学课程,社会性别理论、马克思主义女性解放理论、思想政治教育接受理论是其重要的理论基石。

1.社会性别理论

1976年美国人类学家盖尔·卢宾(Gail Lupin)总结出社会性别理论。英文中的“Gender”指“社会性别”,“Sex”指从人出生开始就具有的生理性别。我们所说的社会性别是通过后天成长得来的思想、行为的差异,是社会实践形成的产物。通俗点说,社会性别就是我们通常所说的具有男子气概和女人味的社会角色。例如:男生和女生从小取的名字就不同,给予他们的玩具和衣物的颜色不同,被教育的方式不同,等等,从而形成文弱或坚强的不同性格和不同行为模式……社会性别是在男女出生时先天生理特征的基础上,通过社会实践的过程而被重新赋予的社会性别,其角色期待会随着社会生活中政治、经济、文化的变化而改变。社会性别理论,为两性平等奠定了理论基础。为促进性别平等而创立的社会理论和发起的政治运动称作女性主义。部分女性学研究者建议,在高校教育教学中形成社会性别平等的文化,解决大学生尤其是女大学生成长过程中遇到的性别困惑,这亦是高校德育应有之义。

2.马克思主义女性解放理论

马克思和恩格斯的作品中并没有关于女性问题的专门研究。分散在其著作中的对女性问题的经典论述和总结,被称作马克思主义女性解放理论。马克思特别是恩格斯通过实践,深入探索女性解放问题,探求女性受压迫根源,用马克思主义方法论为全世界女性指出了解放发展的科学道路,奠定了女性研究的理论基石。

马克思主义女性解放理论不但提出了解放女性的前提条件、内容基础,还肯定了女性在人类社会中的伟大作用。傅立叶曾经说过:“妇女解放的程度是衡量普遍解放的天然标准。”[3]249-250在马克思和恩格斯的合著《神圣家族》中,体现出对此观点的支持。女性解放不仅是女性自身的事业,更是整个人类的事业。女性解放是全人类解放的前提。所谓女性解放,是指女性在经济、政治、文化等各方面实现与男性的平等地位,这也应当是每个男性和女性共同奋斗的目标。

3.思想政治教育接受理论

思想政治教育接受理论,是指“主体(即受教育者)在外界环境影响下,尤其是在教育的控制下,选择和摄取思想教育信息的一种能动活动”。[4]3思想政治教育接受过程是内化与外化相统一的过程。这个接受包括知识、信念和行为层面的践行三个方面。女性学教育要取得实效,就要求教师在授课过程中合理分析社会生活中的性别歧视现象,并在此基础上进行性别意识引导,使学生化被动接受为主动接受,化困惑为明晰,最终形成科学的性别观念和价值观,促进两性和谐,构建和谐社会。

(二)将社会性别理念纳入女性学课程目标

在社会传统观念中,女性往往被认为是传统道德规范和行为准则的主要接受者。当前社会上也的确有一些培训女性的课程,打着“女性学”的旗号,举着“性别教育”的幌子,而实质是宣扬男尊女卑的思想糟粕和对女性性别歧视的默认。在这种不平等的性别规则依然存在的情况下,如果缺乏科学的性别理论的指导,很容易使女性学课程陷入培养“现代贤妻良母”的性别刻板模式中。

《中华人民共和国妇女权益保障法》总则中规定:“国家鼓励妇女自尊、自信、自立、自强,运用法律维护自身合法权益。”因此,开设和讲授“女性与社会”课程,应明确体现人才培养目标,不但要求学生努力学习相关的课程知识,还要积极参加有意义的实践活动,同时拓展理论思维。比如,引导学生阅读女性主义鼻祖西蒙娜·德·波伏娃(Simone de Beauvoir)的《第二性》、英国女作家艾德琳·弗吉尼亚·伍尔芙(Adeline Virginia Woolf)的《一间自己的屋子》、中国著名性学家和社会学家李银河的《女性主义》等女性学著作。通过将社会性别理论有机渗透于学生的思想和行为,帮助学生开阔视野,树立先进的社会性别观念,客观看待性别差异,理性评价自身性别优势和劣势。对于男女之间生来就具有的性别差异以及现实生活中存在的性别歧视现象,学会去勇敢正视和理性对待,摒弃社会上存在的一些物化和异化女性的观念和行为。特别是帮助女大学生找到自身的性别尊严和性别自信,拒斥社会大众所认为的女性看重物质和拜金的偏见,挑战男权思想,修正错误观念,培育“四自”精神,努力实现经济和思想上的双重独立,从而实现自我完善和发展。

(三)注重女性主义教学法等多种教学方法的运用

女性主义教学法是女性学课程在创新教育理念下对于教学方法的一种探索。它不仅要求师生之间应该是平等民主的关系,而不是控制与被控制的关系,而且要求教学过程不再是教师简单的单向传授,而是在课堂学习中师生教学相长共同受益的过程。在这一过程中,不再是以教师为中心,而是更加注重师生之间及学生之间观点和看法的分享和交流,特别关注不同阶层环境、不同成长背景下的学生群体的日常表现,关注教学内容与学生生活之间的关联性,将教学活动与现实生活相结合,以便于学生理解和记忆,调动学生的行动积极性和自主性。因此,女性主义教学法采用与传统教学截然不同的观念和独特的教学方式,鼓励学生积极主动地探讨和发言,促进老师与学生之间的沟通互动,突出团队之间的合作性,肯定每个经验的独特性,鼓励观点的多元性,是其鲜明的特点。[5]

对于教学方式的选择来说,首要考虑的因素是学生的需求。在女性主义教学法的指导下,参考学生的需求,教师可采取灵活多样的教学方式,诸如案例教学、讨论教学、模拟教学等等。具体而言,教师可以就相关案例或社会热点话题引发讨论,把学生分成小组,在规定时间内自由讨论后派代表发言,最后由教师点评总结。或者由学生自编自导创设人物,模拟场景,通过角色扮演的方式参与其中,培养学生自觉学习性别理论的兴趣,提高学生对社会热点及流行观点的辨别能力。

综上所述,高校应当通过开设女性学课程,推动先进的性别意识进大学课堂、进高校教材、进学生头脑,把先进的性别观念融入大学生思想教育当中,关注学生日常生活,帮助他们正确认识社会性别角色,增强性别平等意识,客观理智地处理成长过程中的两性关系,以推动建立一个两性平等、和谐共存、共同发展的社会,使每个人都能够实现自我发展和社会价值。