针刺综合定位旋转复位治疗椎动脉型颈椎病50例临床观察

河南省漯河市中医院,河南 漯河 462000

椎动脉型颈椎病在临床上较为常见,会诱发颈肩疼痛、头痛、头晕、恶心呕吐等症状,影响患者生活质量。近年来,人们开始越来越多地关注中医针刺在该病治疗中的作用。王浩然[1]整理了近5年30篇针刺治疗椎动脉型颈椎病的报道,方法包括单纯针刺、温针刺、针推并用、火针等,认为针刺具有操作简单、方便快捷、不良反应少、疗效确切等优势。笔者自2015年至2018年运用中医针刺治疗椎动脉型颈椎病,取得理想效果,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选取我院2015年1月至2018年1月100例椎动脉型颈椎病患者为研究对象。随机分为实验组和对照组各50例。对照组男28例,女22例;年龄48~70岁,平均年龄(59.63±5.05)岁;病程2个月至10年,平均病程(4.32±1.84)年。研究组男26例,女24例;年龄46~72岁,平均年龄(59.49±5.10)岁;病程3个月至11年,平均病程(4.57±1.78)年。两组一般资料比较,差异无统计学意义(P>0.05)具有可比性。

纳入标准:①符合《中医病证诊断疗效标准》[2]中相关诊断标准;②符合第三届全国颈椎病专题座谈会制定的椎动脉型颈椎病诊断标准[3];③签署知情同意书。排除标准:①合并既往颈椎手术史;②妊娠、哺乳期妇女;③合并严重原发性疾病、精神疾病;④存在颈椎骨折、椎间盘突出等疾病;⑤依从性差,中途转院或终止治疗。

1.2 方法 对照组给予定位旋转复位法:①仰卧位,颈肩软组织行分筋理筋手法,包括点、按、揉等,10 min/次;②俯卧位,背部骶棘肌行前臂按揉法,5 min/次,胸椎小关节以掌按法整复;③坐位,明确颈椎棘突病变情况,偏歪棘突以拇指推顶,另一手臂肘部抱住患者头部,推顶偏歪的拇指轻推棘突,待出现“咔嚓”一声,触诊颈椎两侧压痛消失,提示成功复位。随后以旋推法、擦法等手法放松肩部肌肉,2 min/次。以上操作均由医师进行,1次/d,持续治疗10 d。

研究组在对照组基础上加用中医针刺,取穴包括颈夹脊穴、百会穴、风池穴、天柱穴等。偏失眠者添加翳风穴、安眠穴,偏头痛者添加太阳穴。常规消毒,以28号1.0寸毫针(生产厂家:长春爱康医疗器械有限公司:注册证号:吉械注准 20172270314;规格:0.25×25 mm)针刺。向后顶方向经皮下平刺百会穴,深度为0.8寸;自鼻尖方向针刺风池穴,深度为0.5~0.8寸,采用平补平泻法,直至出现胀感。其余穴位采用常规刺法,直至出现酸胀感。留针25 min。1次/d,持续治疗10 d。

1.3 观察指标和疗效判定 按照《中药新药临床研究指导原则》[4]拟定中医证候量表及疗效评定标准。中医证候包括眩晕、恶心呕吐、颈肩痛、头痛、猝倒5项,均采用0~3分评分法。总积分范围为0~15分,得分越高,提示症状越严重。疗效评定标准:以治疗后中医证候积分改善>80%,颈椎功能恢复正常为显效;以中医证候积分改善50%~80%,颈椎功能有所改善为有效;以中医证候积分改善<50%,颈椎功能无变化或恶化为无效。总有效率为显效率及有效率之和。

观察两组治疗前、治疗后改良颈项眩晕症状与功能评估量表(ESCV)评分变化,包括眩晕、颈肩痛、头痛、日常生活及工作、心理及社会适应5项,各项满分均为16分、4分、2分、14分、8分。总分最高为44分。得分越高,提示功能越好[5]。

2 结果

2.1 两组中医证候积分对比 治疗后,两组中医证候积分均较入院时降低(P<0.05),但对照组仍高于研究组(P<0.05)。见表1。

表1 两组中医证候积分对比 (分,

注:与同组治疗前比较,*P<0.05;与对照组治疗后比较,#P<0.05。

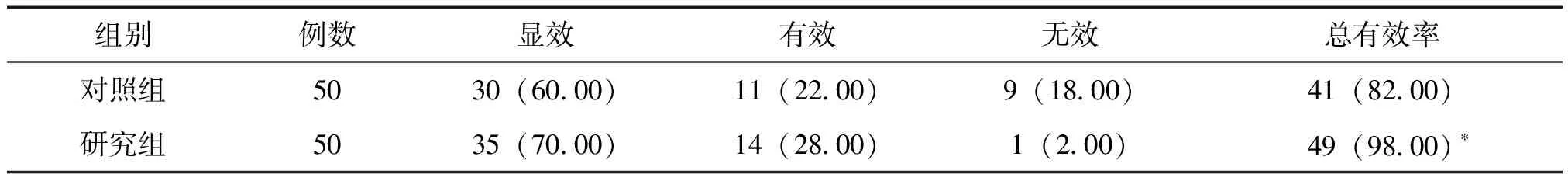

2.2 两组临床疗效对比 研究组总有效率为98%,高于对照组的82%,差异有统计学意义(P<0.05)。见表2。

表2 两组临床疗效对比 [例(%)]

注:与对照组比较,*P<0.05。

2.3 两组ESCV评分对比 治疗后,两组ESCV评分均较入院时提升(P<0.05),但对照组仍低于研究组(P<0.05)。见表3。

表3 两组ESCV评分对比 (分,

注:与同组治疗前比较,*P<0.05;与对照组治疗后比较,#P<0.05。

3 讨论

中医认为,椎动脉型颈椎病属于“颈性偏头痛”、“头眩”、“眩晕”等范畴,病因病机为积劳伤颈、痰阻脉络、气滞血瘀、肝肾损伤等。元阴元阳藏于肾,真阳虚损致骨髓失养,功能减退;真阴虚损致骨髓退变。脑为髓海,肾主骨生髓,通于脑。肾精亏虚,骨髓失养,脑海不足,引发眩晕。故该病治疗关键为补虚泻实,调节阴阳。以往,临床上多采用定位旋转复位法治疗,该方法基于经络理论,能补虚泻实,扶正祛邪,且作用于体表经络,能发挥疏通经络、调节脏腑的目的。但部分患者单纯采用定位旋转复位法治疗的效果仍欠佳。

中医针刺是常用颈椎病治疗方法,机制为缓解颈椎及周围筋膜、肌肉压力,促使交感神经兴奋度降低,改善颈椎供氧、供血,缓解临床症状。针刺还具有舒筋通络、活血化瘀、行气止痛之功效,能改善血液循环,达到气血两畅、舒筋活络、理筋整复的目的。多数临床学者对针刺治疗椎动脉型颈椎病效果进行相关研究。例如李必保[6]将80例椎动脉型颈椎病患者随机分为两组,对照组给予推拿治疗,研究组加用针刺,取穴包括百会穴、天柱穴、风池穴、颈夹脊穴等,结果显示研究组中医症状积分改善效果较对照组更为理想。

本研究针刺所选穴位包括颈夹脊穴、百会穴、风池穴等。其中,颈夹脊穴属于督脉及足太阳膀胱经,经由针刺,能改善局部血液循环,提升病变周围组织营养,且能调节交感神经体液,改善血流动力学,恢复椎基底动脉供血,缓解症状。风池穴属于足少阳、阳维脉之会,经由针刺,能发挥明目止眩、安神镇静的作用。针刺百会穴能理血祛瘀、通络止痛。取穴过程中按照患者具体病情随症加减,符合中医辨证施治理论。诸穴合用,共奏活血祛瘀、疏通经络、补益脑髓之功效。本研究治疗后,与对照组相比,研究组中医证候积分改善效果更佳,且总有效率较高。笔者认为,这可能是因为在定位旋转复位法治疗中联合应用中医针刺,能维持颈椎部动力平衡,缓解局部软组织粘连及痉挛现象,使颈肩部生理结构恢复正常,更好缓解症状。此外,治疗后,两组ESCV评分均较入院时提升,但对照组仍低于研究组,提示研究组ESCV评分改善效果更佳。吴永平[7]将椎动脉型颈椎病患者分为单纯针刺组、针刺组,结果显示针刺组颈性眩晕症状与功能评估量表评分改善效果更佳,与本研究结果相符,但对照组治疗方法与本研究存在差异。此外,吴海燕等[8]在椎动脉型颈椎病治疗中联合应用针刺与定位旋转复位法,得出该方法能显著改善血流动力学的结论。本研究未深入分析患者血流动力学指标变化,存在一定局限性,今后仍需加大研究力度。

综上所述,针刺在椎动脉型颈椎病治疗中应用价值较高,值得进行深入研究和推广。