投资者实地调研与企业会计信息可比性——来自深交所“互动易”平台的经验证据

(东北财经大学会计学院/中国内部控制研究中心,辽宁 大连 116025)

引言

可比性被认为是提高财务会计信息决策有用性的一个重要的增进质量特征(葛家澍和陈朝琳,2011)[16]。较高的会计信息可比性表现为同一年度、行业中,针对相同或相似的经济业务,不同企业间的会计系统所生成的会计信息具有相似性;而当经济业务不同时,财务报表也能充分反映其差异。可见,会计信息可比性可以使财务报表使用者能够识别两类经济现象之间的异同(Barth,2013)[1],增加可使用信息的质量和数量,降低信息不对称的程度,使投资者就项目优劣情况做出正确选择,引导各类资源高效配置,从而促进经济发展。

鉴于会计信息可比性在资本市场上所产生的重要经济后果,理论界和实务界日益关注其影响因素。既有国外文献大多从国际财务报告准则(IFRS)执行视角对会计信息可比性的影响进行了跨国研究(Barth et al.,2013;Yip and Young,2012)[1][8],近期则有学者从审计师风格角度对会计信息可比性进行了拓展性研究(Francis et al.,2014)[6]。目前国内关于会计信息可比性影响因素的研究尚处于起步阶段,屈指可数的若干篇文献基本上立足于中国资本市场的情境,考察企业外部审计师变更、任期、行业专长及会计师事务所合并对会计信息可比性的影响(曹强等,2016;谢盛纹和刘杨晖,2016;叶飞腾等,2017)[10][22][24],近期虽有相关文献立足于我国特殊转型经济环境,考察了关系型交易模式下企业为了维持与主要供应商、客户之间战略合作关系,需要通过私下沟通机制传递财务信息,进而降低了公开披露可比会计信息的动机(方红星等,2017)[14],但忽略了企业其他关系管理活动是否塑造了信息环境,进而影响会计信息可比性的研究。

投资者实地调研是上市公司日常投资者关系管理工作中极为重要的内容,也是除了公开披露的定期报告和临时公告之外,投资者与上市公司进行私下沟通的重要方式之一(贾琬娇等,2015)[17]。《深圳证券交易所上市公司投资者关系管理指引》中“现场参观”一节指出,“上市公司可尽量安排投资者、分析师及基金经理等到公司或募集资金项目所在地进行现场参观”“上市公司应合理、妥善地安排参观过程,使参观人员了解公司业务和经营情况”。显然,在实地调研过程中,作为调研主体的机构投资者、分析师等通过与企业高管面对面的沟通交流,实地考察企业厂房设备和研发中心,能够深入了解其当前生产经营状况、未来战略规划、所处行业整体经营状况(如行业平均利润率)及当地经济发展水平(谭松涛和崔小勇,2015)[21]。与此同时,上述机构投资者、分析师群体往往在同一行业内投资或关注多家企业,通过将调研获得的信息与行业内其他企业进行比较,就可以判断企业财务状况的真实水平。既有研究发现,在一些出于机会主义动机的活动中,如为获取超额收益的企业高管通过私有信息进行证券买卖的内部人交易、出于“掏空”或“支持”目的而进行的关联方交易,为了躲避监管,企业管理层很可能利用自身信息优势选择相应的会计政策和信息披露方式,执行异于行业标准的会计信息系统,或者操控会计信息披露过程,从而削弱与行业中其他企业之间的会计政策和信息披露的可比性,借以增加监管部门检查的难度和成本,进而获得预期收益。诸多经验证据表明,作为实地调研主体的机构投资者和分析师在企业信息披露行为中具有治理功能,能够约束管理层利用信息优势而进行的自利行为。那么,鉴于深入企业生产经营一线获得的调研信息有助于投资者、分析师将企业生产经营状况与所处行业整体水平进行差异比较,从而削弱了管理层信息优势,这是否会抑制其出于自利动机的会计政策和信息披露方式选择行为,进而提高企业会计信息可比性水平?

与既有的国内外文献相比,本文研究的增量贡献在于:(1)拓宽了会计信息可比性影响因素研究的视角。目前,国外关于会计信息可比性影响因素的研究基本局限于从宏观制度层面,即会计准则执行视角进行跨国研究,鲜有发现从微观经济主体出发考察该问题。尚处于起步阶段的国内研究大多从企业外部审计师视角进行了初步探讨,虽有文献考察了供应链关系型交易模式下企业为了维持与大供应商、大客户之间战略合作关系,需要通过私下沟通机制传递财务信息,进而降低了公开披露可比会计信息的动机,但对实地调研这一同样是投资者与上市公司私下沟通重要方式,但又在资本市场上普遍发生的投资者关系管理活动能否对会计信息可比性产生影响缺乏关注,本文的研究则弥补了上述文献的缺失。(2)投资者实地调研活动虽然普遍发生于资本市场,但限于数据,目前有关投资者实地调研的研究文献相对较少。现有的若干篇文献研究了投资者实地调研上市公司的影响因素(Cheng et al.,2016)[2],实地调研的经济后果仅限于市场反应和对分析师预测准确性的影响(Cheng et al.,2016;贾琬娇等,2015)[2][17]。本文则从企业会计信息可比性视角考察了投资者实地调研对公司管理层信息披露行为的影响,证实投资者实地调研活动具有公司治理功能,是企业外部重要的监督机制之一,这与既往仅从参与调研人员(分析师)的盈余预测行为研究实地调研经济后果的文献具有很大的区别。

理论分析与研究假设

会计信息可比性反映了企业与行业内其他企业在会计信息系统与经营环境方面的相似性,其程度主要由企业外部宏观经济制度因素、整个行业共同因素以及公司特有因素等条件决定,关注的是特定时期内同行业多个企业间财务报告项目的相似度。对于处在一国之内的企业而言,所面临的宏观经济制度环境(如统一的会计准则等)和行业环境基本一致,因此,会计信息可比性水平的高低更多地取决于企业层面的特有因素,其中最为重要的因素便是管理层的信息披露动机。既有经验证据表明,实务中,面对企业管理层出于机会主义动机而进行的有关活动,如为获取超额收益的企业高管通过私有信息进行证券买卖的内部人交易、控股股东出于“掏空”(侵占上市公司利益)或“支持”(向上市公司输送利益)目的而与上市公司进行的显失公平关联方交易,监管机构常常利用与企业处于同一行业中的其他企业的类似经济业务所生成的可比会计数据进行比较、分析、判别(Sohn,2011)[7]。为了躲避监管,企业管理层很可能利用自身信息优势选择相应的会计政策和信息披露方式,执行异于行业标准的会计信息系统,或者操控会计信息披露过程,从而削弱与行业中其他企业之间的会计政策和信息披露的可比性,借以增加监管部门检查的难度和成本,进而获得预期收益。除此之外,在日常经营过程中,面对诸多资本市场压力以及证券监管部门的监管政策,企业管理层出于获取私有收益和自身利益最大化的目的,也常常利用自身信息优势,故意降低与同行业其他企业间的会计信息可比性水平。虽有学者注意到地区法制环境水平、机构投资者持股、审计师等外部监督机制对会计信息可比性具有积极治理效应(方红星等,2017;孙光国和杨金凤,2017;叶飞腾等,2017)[14][20][24],但鲜有文献关注上市公司调研对会计信息可比性的影响。本文认为,投资者对上市公司的实地调研活动能够发挥积极的监督作用,约束管理层出于自利目的而采取的操纵会计政策选择的行为,从而提高会计信息可比性。本文将投资者实地调研对会计信息可比性的影响机理归纳为以下两个方面,概况来说,一是从参与实地调研的主体出发,具体分析机构投资者、证券分析师等调研主体的外部治理功能如何有效监督、约束管理层的信息披露行为,从而促使企业对外提供可比的会计信息;二是从实地调研活动本身的特点出发,论证实地调研可以为调研主体提供丰富、详尽的企业个体生产经营信息和企业所处行业信息,以及实地调研活动较为均匀的发生频率等特点对上述机构投资者、分析师等调研主体的治理功能的充分发挥提供了必要的、有利的外在条件。具体地,本文分述如下。

首先,从实地调研的参加者来看,参与机构主要是基金、证券公司以及阳光私募等,参加调研的人员往往是基金经理、证券分析师及其他机构投资者,而上述调研机构或人员可以促使企业向资本市场提供具有较高可比性的会计信息,这是因为:(1)高敬忠等(2011)[15]研究发现,机构投资者通过利用其巨大的信息、专业、资金优势发挥外部治理和监督效应,可以遏制管理层机会主义动机,从而提升会计信息质量。表现在为了缓解资本市场上中小投资者与企业之间的信息不对称程度,使潜在投资者能够在众多备选企业中充分比较、认识和正确评估本企业价值,从而在企业的红利增长与股价上涨中取得更多的经济利益,机构投资者有着强烈的动机推动企业向外部资本市场提供具有较高可比性的财务会计信息。此外,机构投资者具有信息中介效应。一般来说,机构投资者往往在某个特定行业选择多家企业作为投资对象,出于提高投资决策效率的考虑,机构投资者需要利用企业提供的可比会计信息把握企业所在行业的整体状况,对投资企业与同行业内其他企业的会计信息进行比较、分析、预测,据此判断投资企业盈利状况,并进行相关投资决策。因此,机构投资者对可比会计信息也具有较高的需求,而企业因机构投资者投资金额较大,往往也会满足其信息需求,从而对外披露可比会计信息。既有文献证实,机构投资者持股对企业信息披露行为具有治理作用,能够抑制企业盈余管理行为,提高企业会计信息可比性(薄仙慧和吴联生,2009;孙光国和杨金凤,2017)[9][20]。(2)调研人员的另一主要来源是证券分析师,而证券分析师对企业管理层具有监督和治理作用,能够降低信息不对称问题。分析师之所以能够成为企业外部监督机制的重要组成部分,原因在于:一是分析师因拥有普通个人投资者所不具备的财务会计学、金融学和所跟踪特定行业的专门业务知识而具有较强的监管能力;二是对某个特定企业长期跟进、定期走访和持续的关注,使得分析师能够及时、准确发现管理层和企业财务报表中的任何异常之处;三是分析师面向资本市场所发布的分析报告,其使用者包括广大股东、债权人、监管者等等,这样某个单一利益集团不太可能操控分析师发布故意歪曲事实的报告。此外,分析师也具有类似于上述机构投资者的信息中介效应,即分析师为了提高其预测的准确性,也需要利用所跟踪企业提供的可比会计信息,与同业内其他企业的会计信息进行比较、分析,进而做出较为准确的预测(陈翔宇和万鹏,2016)[12]。此时,分析师可以利用其监督能力促使企业管理层提供具有较高可比性的会计信息。已有经验证据表明,分析师跟进能够减少企业的盈余管理,增加企业的信息透明度(李春涛等,2014)[18]。

其次,从实地调研活动的本身特点来看,也为可比会计信息的生成提供了必要条件,表现在:(1)实地调研内容往往涉及到企业生产经营的方方面面,投资者可以实地考察企业厂房设备、生产线和研发中心,通过与高管面对面的沟通交流,还可以深入了解到企业未来发展前景、战略规划、所处行业整体经营状况以及当地经济发展水平,甚至能够感受到高管在描述如何应对某些重大或突发事件时的语气和语调等等(谭松涛和崔小勇,2015)[21]。一般来说,参与调研的机构投资者、分析师往往在同一行业内投资或长期跟踪多家企业,他们可将实地调研而来的私有信息与行业内其他具有类似经济业务的企业进行比较、分析,据此判断企业财务业绩的真实状况及其会计信息与行业内其他企业之间是否具有可比性。有研究表明,实地调研能够帮助分析师获取更多的行业知识和经验(贾琬娇等,2015)[17]。此时,对于上市公司管理层来说,由于实地调研活动使得机构投资者、分析师获得了更多、更为详尽的企业生产经营信息和所处行业信息,削弱了管理层信息优势,这会抑制其出于自利目的而利用自身信息优势操纵会计政策选择的行为,从而提高会计信息可比性。(2)实地调研活动的发生时间往往分散于每年的各个月份,例如,2016年伊利股份公司被投资者实地调研123次,平均每月要接待投资者调研10次以上。实际上,从调研时间来看,这些活动也都较为均匀地发生在每个月。这样,包括机构投资者、分析师、媒体记者及个人投资者在内的调研参与人员可以形成对上市公司长期、持续的监督。迫于外部持续监督压力,企业管理层也会如实且准确地执行会计准则和信息披露要求,做到与行业内其他企业之间的会计信息可比。与此同时,深交所自2012年起要求上市公司将投资者实地调研的具体内容在其网站“互动易”中的“投资者关系”平台及时向社会公众公开披露。也就是说,随着投资者实地调研活动的进行,企业管理层受到外部监督的机会也就越多,那么其操纵会计政策选择的行为就会越少,此时会计信息可比性得以提升。根据以上分析,本文提出以下研究假设:

H1:投资者对企业的实地调研活动会显著提升其会计信息可比性水平。具体地,根据实地调研活动的具体特点,表现在以下三个方面:

H1a:投资者对企业的实地调研频度越高,其会计信息可比性水平越高;

H1b:投资者对企业的实地调研广度越高,其会计信息可比性水平越高;

H1c:投资者对企业的实地调研深度越高,其会计信息可比性水平越高。

进一步地,本文考察在不同的企业内部信息环境中,投资者实地调研活动对企业会计信息可比性的治理效应。既有研究表明,在内部信息环境较好的企业,各类公司治理机制比较健全,管理层潜在的机会主义行为能够得到有效遏制(梁上坤,2017)[19],此时,管理层的信息披露行为更加规范,能够如实且准确地执行相关会计准则和披露要求,那么对外公开披露的会计信息可比性水平也较高。相反,如果企业处于较差的信息环境,那么表明管理层信息披露行为受到有效的监督机会较少,此时操纵会计政策选择和信息披露方式的行为可能得不到有效的抑制,进而降低了类似经济业务下,企业与同行业其他企业间会计信息的可比性程度,即企业内部信息环境越差,其会计信息可比性水平越低。而作为外部监督机制之一的投资者实地调研活动可以深入、专业化地挖掘、传播来自企业生产经营一线的信息,并形成对企业管理层的持续监督压力。此时,实地调研能够有效缓解投资者与上市公司之间信息不对称程度,产生对企业管理层利用自身信息优势降低会计信息可比性的治理效应,最终抑制较差信息环境对会计信息可比性的负面影响。综上所述,本文提出以下研究假设:

H2:投资者实地调研活动能够有效抑制较差的信息环境对企业会计信息可比性的负面影响。具体地,根据实地调研活动的具体特点,表现在以下三个方面:

H2a:投资者对上市公司的实地调研频度越高,较差的信息环境对企业会计信息可比性的负面影响越小;

H2b:投资者对上市公司的实地调研广度越高,较差的信息环境对企业会计信息可比性的负面影响越小;

H2c:投资者对上市公司的实地调研深度越高,较差的信息环境对企业会计信息可比性的负面影响越小。

研究设计

一、变量定义与模型构建

1.会计信息可比性的度量

De Franco et al.(2011)[5]首次构建了企业层面会计信息可比性的测度方法,本文也采用这种方法度量中国上市公司的会计信息可比性特征。按照De Franco et al.(2011)[5]的解释,会计系统是经济业务生产财务报告的转换过程,在两家公司给定相同经济业务的情况下,如果两者会计系统生成的财务报表越相似,则会计信息可比性越强。具体步骤如下:

首先,估算公司i和公司j的会计系统。为了使上述计算逻辑具有可操作性,分别使用股票收益、会计盈余代表经济业务对公司的净影响和公司的会计信息,利用公司i第t期前的连续16个季度数据对模型(1)进行回归估计,得到公司i会计系统转换函数同理,可得到公司j会计系统转换函数

模型(1)中,被解释变量Earningsit为会计盈余(以季度净利润与期初权益市场价值比值计算),解释变量Returnit为季度股票收益率。

其次,利用公式(2)、(3)分别计算相同经济业务(均为Returnit)下,公司i和公司j的预期盈余。

公式(2)中,E(Earnings)iit为第t期根据公司i的会计系统转换函数和公司i的股票收益率计算出的公司i的预期盈余;E(Earnings)ijt则为第t期根据公司j的会计系统转换函数和公司i的股票收益率计算出的公司j的预期盈余。

再次,利用公式(4)计算公司i和公司j的会计信息可比性。

公式(4)中,CompAcctijt表示公司i和j之间的会计信息可比性,为两者预期盈余差异绝对值平均数的相反数。显然,CompAcctijt值越大,表示两者会计信息可比性越强。

最后,计算公司i的年度会计信息可比性。公式(4)度量了两个公司i和j之间的会计信息可比性,为了计算公司i的年度会计信息可比性,需要将公司i与所属行业内该年度所有其他公司进行一一配对组合,分别计算每一个组合的CompAcct,并通过取均值或中位数的方法最终估算出该公司相对于同行业其他公司的年度会计信息可比性水平。为了避免单一指标带来的度量偏误(De Franco et al.,2011)[5],本文计算了下列会计信息可比性指标:对行业内所有组合的CompAcct取均值和中位数,得到行业均值可比性指标CompMn及行业中位数可比性指标CompMd;另外,既有研究表明,投资者经常会选择行业内可比性最高的几家公司(4~6个)作为参照来评估会计信息可比性,所以本文对行业内所有组合的CompAcct进行从大到小降序排列,取前4名的均值,得到行业前4名均值可比性指标CompMn4。在后续实证检验分析中,本文对上述会计信息可比性指标CompMn、CompMd、CompMn4均乘以100,以消除量纲的影响。

2.投资者实地调研特征的度量

本文在谭松涛和崔小勇(2015)[21]、曹新伟等(2015)[11]的研究基础上,将投资者实地调研特征适当地扩充为调研频度、调研广度及调研深度三个方面,以全面反映年度企业被调研的情况。具体如下:(1)调研频度Visit_fre。以调研次数Visit_num表示,即年度上市公司被调研的次数加1取自然对数。(2)调研广度Visit_scope。具体以调研的机构数量Visit_ins和人员数量Visit_peo表示,前者为年度参与上市公司调研的机构数量加1取自然对数;后者为年度参与上市公司调研的人员数量加1取自然对数。(3)调研深度Vist_depth。本文认为,在调研过程中,投资者向企业高管所提的问题数量、问题长度及高管答复的长度可以反映出就企业某个事项,投资者深入了解的程度。其中,调研问题数量Quest_num为投资者所提问题的数量加1取自然对数;调研问题长度Quest_len为投资者所提问题的长度加1取自然对数;调研问题答复长度Answe_len为上市公司针对投资者提问做出答复的长度加1取自然对数。上述长度的计算由计算机根据调研问题及其答复的文本字符数确定。

3.企业信息环境的度量

借鉴许年行等(2013)[23]、陈运森和郑登津(2017)[13]的做法,本文从操控性应计项目估计角度衡量企业的内部信息环境。具体地,根据Dechow et al.(1995)[4]修正的Jones模型(模型(5))进行分行业、年度回归,所得残差值即为应计盈余管理水平,在对其取绝对值之后记为AEM。显然,AEM值越大,表示企业内部信息环境越差。

其中,TAit为i公司第t年总应计盈余,等于营业利润减去经营活动现金净流量;TAit-1为i公司第t-1年年末总资产;ΔSALESit为i公司第t年的营业收入变动额;ΔRECit为i公司第t年的应收账款变动额;PPEit为i公司第t年的固定资产总额。

4.回归模型

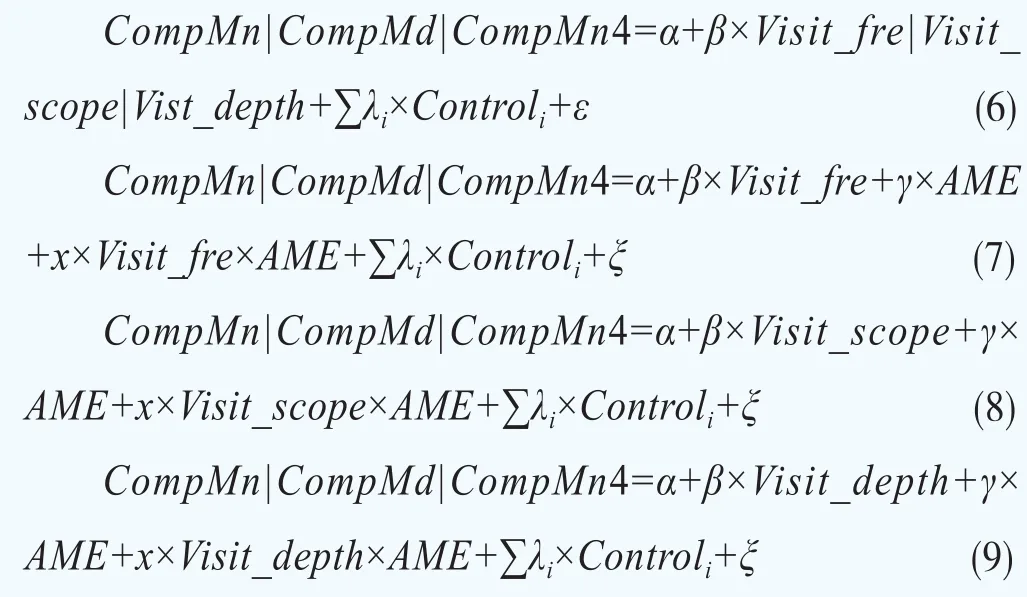

本文构建模型(6)用于检验假设H1、H1a、H1b及H1c,模型(7)、(8)、(9)用于检验假设H2、H2a、H2b及H2c。

需要指出的是,依据前文的设计,模型右侧解释变量有调研频度、广度及深度三个维度。具体回归检验时,每个维度下由若干指标分别进行。比如对于调研广度Visit_scope,有调研机构数量Visit_ins和人员数量Visit_peo两个指标,其他以此类推。

本文借鉴方红星等(2017)[14]的做法,在上述模型中加入了其他可能影响会计信息可比性的公司财务与治理特征等控制变量(Control),包括:Size、Roa、Lev、Seo、State、Board、Indepen、H5、Msh、Year、Industry。具体变量定义见表1。

二、数据来源与样本选择

目前,在深交所网站“互动易”中的“投资者关系”平台能够查询到的上市公司实地调研情况数据最早年份是2012年,但样本量相比其他年份要少很多。此外,鉴于手工收集该数据工作量非常大,因此本文将样本期间限定在2013~2016年。本文收集了调研时间、地点、参与调研的单位与人员名称、上市公司接待人员及投资者关系活动主要内容介绍(包括了调研所提问题及答复详细内容)等数据。计算会计信息可比性、操纵性应计项目水平、公司财务及相关治理特征所需的数据来自国泰安CSMAR数据库和Wind资讯金融终端。在实证检验中,本文剔除了回归所需变量数值缺失的样本,并对连续变量进行了上下1%的缩尾处理。

实证结果与分析

一、主要变量的描述性统计与相关性分析

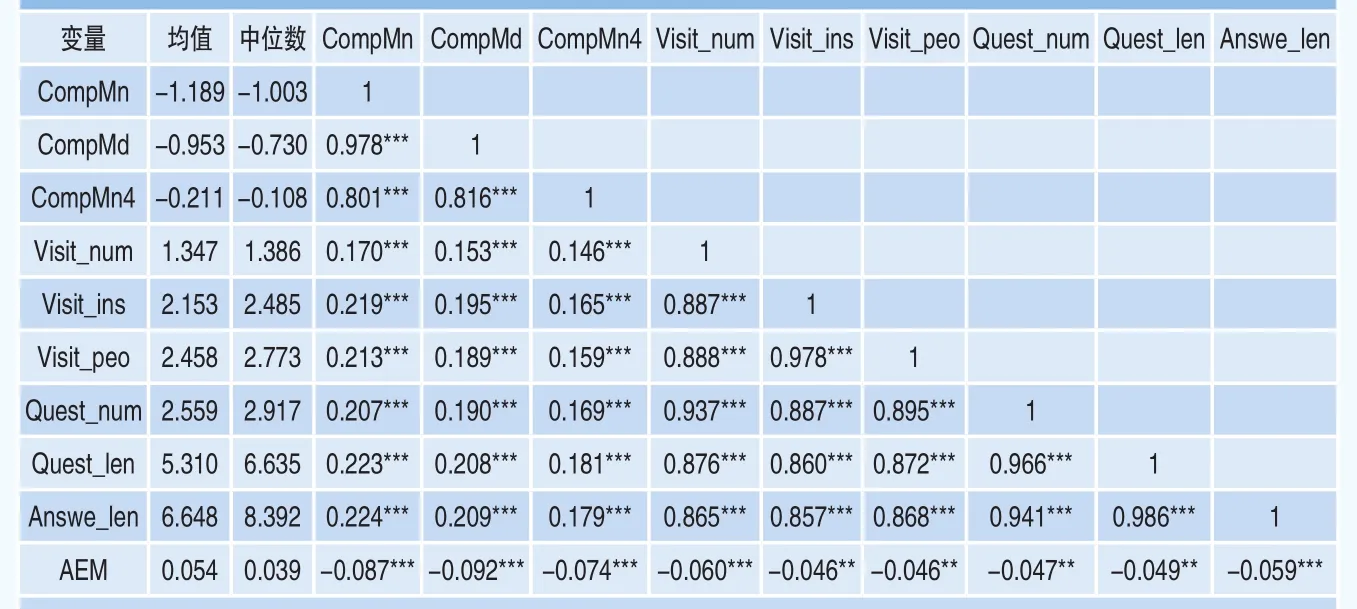

表2是主要解释变量、被解释变量的描述性统计和相关性分析结果。统计显示,经过量纲处理之后的会计信息可比性三个度量指标CompMn、CompMd、CompMn4的均值分别为-1.189、-0.953、-0.211,中位数分别为-1.003、-0.730、-0.108,这与既有文献的统计结果高度一致。就投资者调研活动的特征而言,样本期间内,每家上市公司平均被调研5次,参与调研的机构数为22家,参与调研的人数平均为39人,调研所提问题数量平均为37个,所提问题的长度平均为1628个字符(814个汉字),企业管理层针对调研问题的答复长度平均为9694个字符(4847个汉字)。企业操纵性应计项目水平AEM平均为0.054,与既有文献基本一致。变量间的相关系数显示,会计信息可比性的三个度量指标CompMn、CompMd、CompMn4均与Visit_num、Visit_ins、Visit_peo、Quest_num、Quest_len在1%水平上显著正相关,这表明随着投资者调研频度、广度及深度的加强,企业会计信息可比性水平也得以提升。相反,代表企业内部信息环境水平高低的AEM与会计信息可比性却在1%水平上显著负相关,这意味着企业内部信息环境越差,其对外公开披露的会计信息可比性表现也越差。

表1 变量定义

表2 主要变量描述性统计与相关系数表

二、多元回归分析

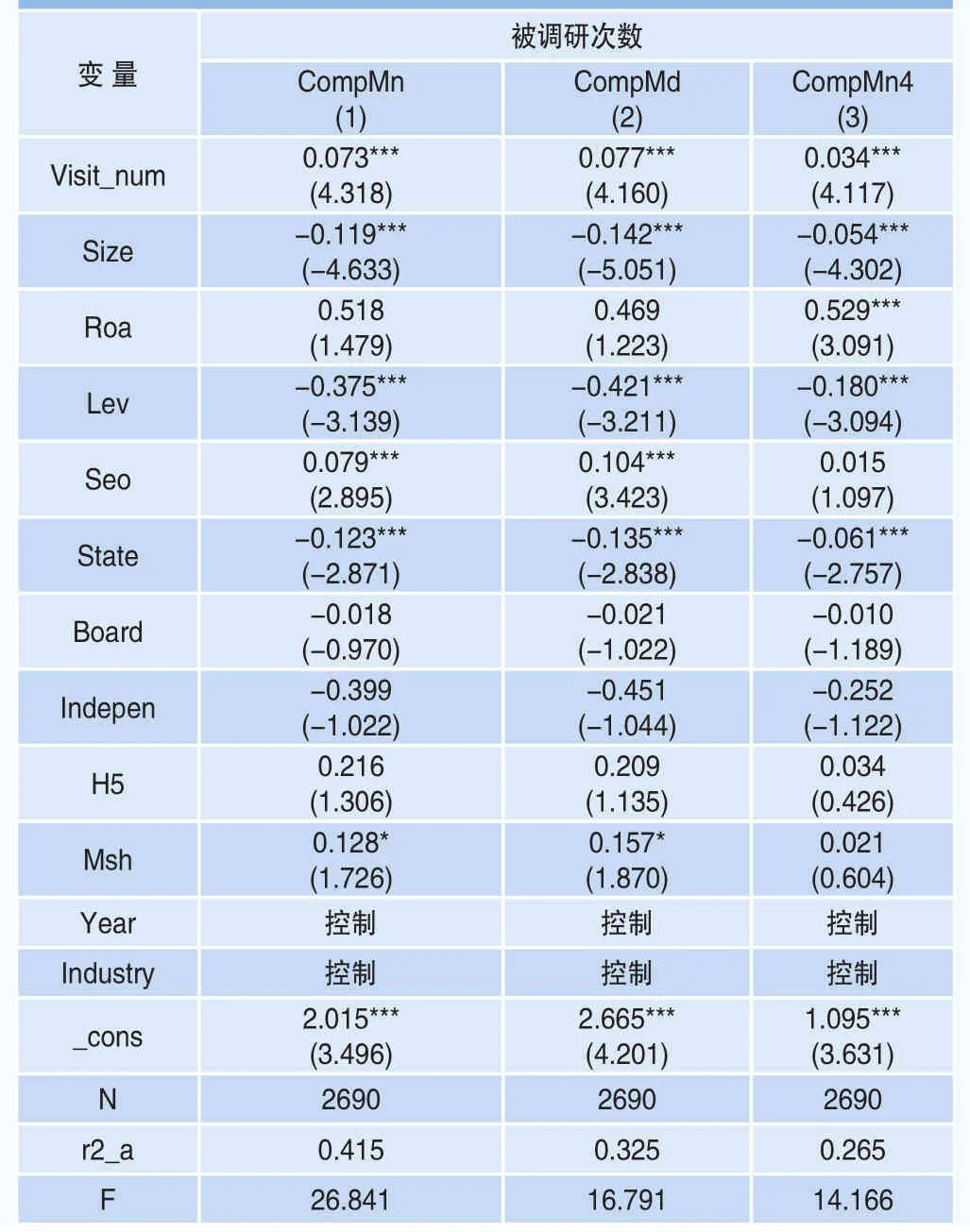

表3 调研频度与企业会计信息可比性

表3是利用模型(6)基于投资者调研频度的视角对研究假设H1a进行检验的回归结果。回归结果显示,在控制其他相关因素后,调研频度Visit_num的回归系数显著为正,即Visit_num与CompMn、CompMd、CompMn4在1%水平上显著正相关,表明投资者对上市公司的实地调研活动的确能够发挥积极的监督作用,并且随着调研频度的提高,调研活动带来的持续监督压力越是能够有效约束管理层出于自利目的而采取的操纵会计政策选择的行为,从而使得企业会计信息可比性不断得以提升,即投资者对企业的实地调研频度越高,其会计信息可比性水平越高。因此,本文提出的假设H1a获得了经验证据的支持。

表4给出了利用模型(6)从投资者实地调研活动的广度视角对研究假设H1b进行检验的结果。第(1)、(2)、(3)列中,在控制其他相关因素后,调研机构数量Visit_ins与CompMn、CompMd、CompMn4在1%水平上显著正相关。第(4)、(5)、(6)列给出的是调研人员数量的变化对企业会计信息可比性影响的检验结果。可以发现,在控制其他相关因素后,调研人员数量Visit_peo与会计信息可比性三个指标CompMn、CompMd、CompMn4也在1%水平上显著正相关。上述结果表明,随着参与调研的机构数量和人员数量的增加,企业生产经营信息和行业信息将会被越来越多的调研参与者获取,这不但会进一步削弱管理层的信息优势,而且企业管理层所受到的外部监督机会也越多,从而使其利用信息优势操纵会计政策的行为得到有效抑制,即投资者对企业的实地调研广度越高,其会计信息可比性水平也越高。由此可见,上文提出的假设H1b也得以验证。

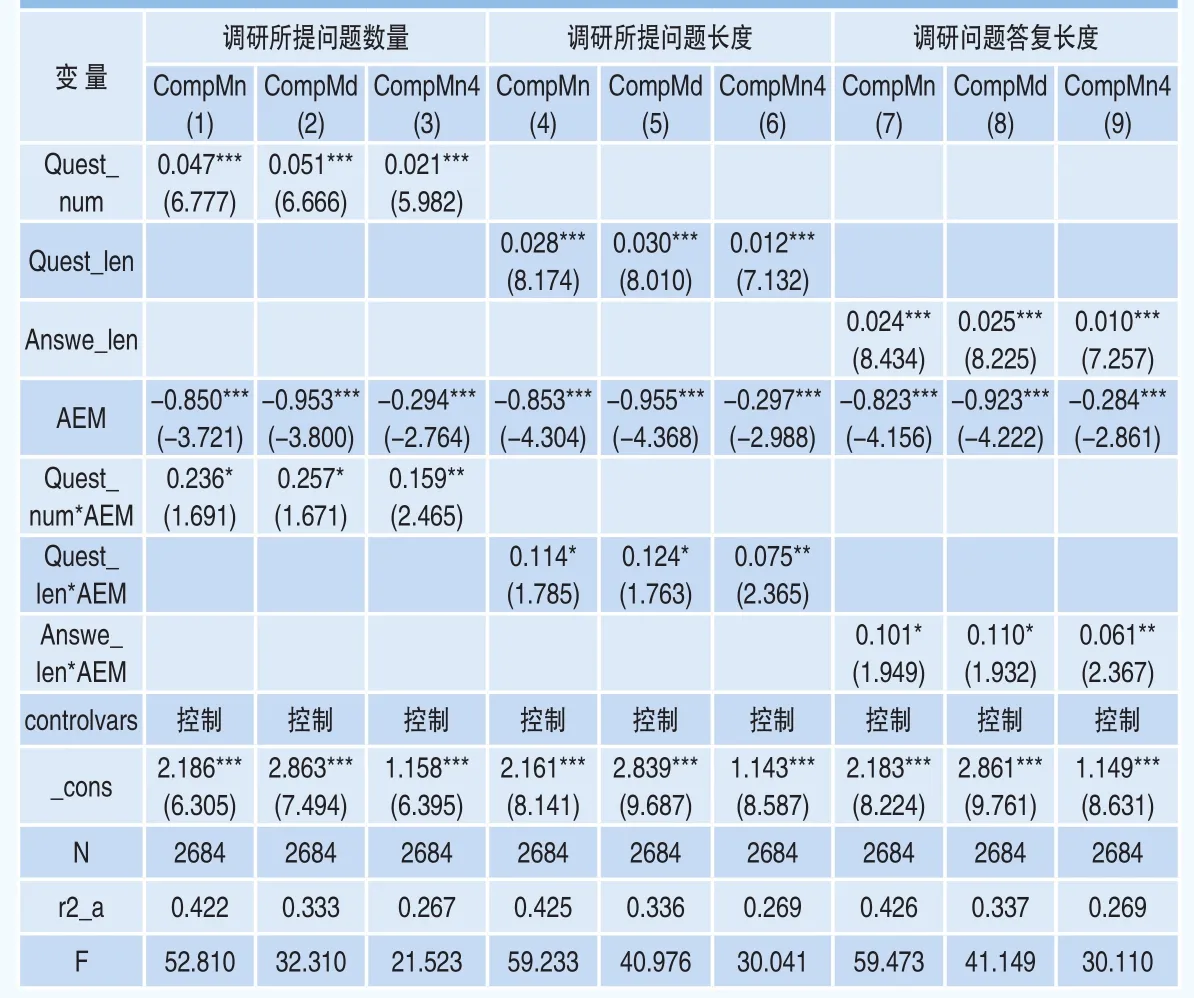

表5是利用模型(6)对假设H1c进行检验的结果。第(1)、(2)、(3)列中,在控制其他相关因素后,年度企业调研活动中,投资者所提问题数量Quest_num的回归系数为0.047、0.050、0.021,且均在1%水平上显著为正,即Quest_num与会计信息可比性CompMn、CompMd、CompMn4显著正相关。类似地,投资者调研所提问题的长度Quest_len、企业管理层针对调研问题所做的答复长度Answe_len也均与会计信息可比性三个替代指标CompMn、CompMd、CompMn4在1%水平上表现出显著的正向关系。上述回归结果表明,随着调研深度的增加,调研参与人员获得了更为详尽的企业生产经营信息和所处行业信息,他们可将实地调研而来的丰富私有信息与行业内其他具有类似经济业务的企业进行比较、分析,据此判断企业财务业绩的真实状况及其会计信息与行业内其他企业之间是否具有可比性。显然,调研深度越是增加,企业面临的外部监督压力也就越大,这会迫使管理层如实且准确地执行会计准则和信息披露要求,做到与行业内其他企业之间的会计信息可比。总之,投资者对企业的实地调研深度越高,其会计信息可比性水平也就越高。因此,假设H1c也得到了经验证据的支持。

表4 调研广度与企业会计信息可比性

表5 调研深度与企业会计信息可比性

表6 信息环境、调研频度与企业会计信息可比性

综上所述,本文从投资者实地调研的频度、广度及深度三个视角考察调研活动对会计信息可比性的正面影响假设全部得到了经验证据的支持,至此假设H1也得以验证,即投资者对企业的实地调研活动会显著提升其会计信息可比性水平。

进一步地,本文检验了在企业内部信息环境不同的情境下,上述投资者实地调研活动对企业会计信息可比性的影响。表6是利用模型(7)对假设H2a进行检验的结果。回归结果显示,内部信息环境AEM的回归系数在1%水平上显著为负,这说明企业内部信息环境越差,其会计信息可比性表现也越差。本文重点关注的是信息环境和调研频度交叉项Visit_num*AEM的回归系数。第(1)、(2)、(3)列中,Visit_num*AEM的系数为0.428、0.476、0.256,且至少在10%水平上显著,这表明,在内部信息环境较差的企业中,投资者的实地调研活动能够深入挖掘相对更多的企业层面的私有信息,形成对企业管理层的持续监督压力,这会对管理层利用自身信息优势操纵会计政策选择从而降低会计信息可比性的行为产生治理效应,最终抑制较差信息环境对会计信息可比性的负面影响,即投资者对上市公司的实地调研频度越高,较差的信息环境对企业会计信息可比性的负面影响越小。由此可见,本文提出的假设H2a得以证实。

表7是基于调研广度视角,利用模型(8)对假设H2b进行检验的结果。在控制其他相关因素后,会计信息可比性指标CompMn、CompMd、CompMn4依然与调研机构数量Visit_ins、人员数量Visit_peo显著正相关,而与内部信息环境AEM显著负相关。调研机构数量、人员数量与内部信息环境交叉项Visit_ins*AEM、Visit_peo*AEM的回归系数均至少在10%水平上显著为正,这表明,虽然较差的信息环境会给企业会计信息可比性带来一定的负面影响,但随着参与实地调研活动的机构数量和人员数量的增加,企业生产经营信息和行业信息将会被越来越多的调研参与者获取,这不但会进一步削弱管理层的信息优势,而且企业管理层所受到的外部监督机会也越多,从而使处于较差信息环境中的管理层利用信息优势操纵会计政策的行为得到有效抑制,即投资者对上市公司的实地调研广度越高,较差的信息环境对企业会计信息可比性的负面影响越小。因此,本文提出的假设H2b也获得了经验证据的支持。

表7 信息环境、调研广度与企业会计信息可比性

表8是利用模型(9)对假设H2c进行检验的结果。以会计信息可比性指标CompMn、CompMd、CompMn4作为被解释变量的回归结果表明,调研问题数量、调研问题长度及管理层答复长度与内部信息环境交叉项Quest_num*AEM、Quest_len*AEM、Answe_len*AEM的回归系数均显著为正,这表明,虽然较差的内部信息环境会抑制企业披露具有较高可比性的会计信息,但随着调研深度的增加,投资者获得了更为详尽的微观企业生产经营信息和企业所处行业宏观信息,这些丰富的私有信息使得投资者有能力将之与行业内其他具有类似经济业务的企业进行比较、分析,此时管理层出于机会主义动机降低会计信息可比性所面临的外部监督压力和被发现的概率也就越大,这会迫使管理层如实、准确地执行会计准则和信息披露要求,做到与行业内其他企业之间的会计信息可比,即投资者对上市公司的实地调研深度越高,较差的信息环境对其会计信息可比性的负面影响越小。至此,假设H2c得以验证。

表8 信息环境、调研深度与企业会计信息可比性

鉴于根据投资者调研活动特点而提出的三个分项假设H2a、H2b及H2c均已得到经验证据的支持,本文提出的假设H2也得以证实,即投资者实地调研活动能够有效抑制较差的信息环境对企业会计信息可比性的负面影响。

三、稳健性检验

本文进行了以下稳健性检验,以保证研究结论的可靠性。

1.反向因果导致的内生性问题

本文研究结论可能存在一定的内生性,表现在实地调研活动与会计信息可比性之间的正向关系可能是由于投资者在选择实地调研活动对象时,更可能选择信息披露规范、会计信息质量较高的上市公司,即存在反向因果的内生关系。为了缓解该问题,本文采用工具变量法和两阶段最小二乘法(2SLS)。参照李春涛等(2014)[18]的研究,本文选取了是否入选沪深300指数成份股(HSindex,如果每年的12月上市公司为成份股,则赋值为1,否则为0)这一虚拟变量作为实地调研的工具变量,理由是上市公司能否入选HS300取决于在行业中的影响力、交易量和流动性等特征,和企业的会计信息可比性没有直接关系。然而,如果企业入选HS300,由于指数基金的存在,则会吸引更多的作为调研活动主体的分析师进行跟踪,反之亦然。第二阶段的回归结果显示,在控制了内生性问题后,实地调研相关特征变量的系数依然显著为正。

2.重新度量会计信息可比性

根据De Franco et al.(2011)[5]的做法,本文对公司i与行业内所有其他公司配对组合计算的可比性数值取前10名均值,记为CompMn10,利用原有模型重新进行回归检验,发现研究结论不变。

3.计算是否有投资者实地调研变量Visit_dum

如果当年有投资者对上市公司进行过实地调研活动,则Visit_dum赋值为1,否则为0。以Visit_dum为解释变量,利用原有模型,重新进行回归检验,研究结论依然不变。

4.重新度量企业内部信息环境水平

考虑到单一操控应计模型可能带来的度量偏差,本文使用Dechow and Dichev(2002)[3]模型(即DD模型)重新计算应计盈余管理水平AEM_DD。本文将AEM_DD替代原有信息环境水平变量AEM,重新进行回归检验,发现原有结论不变。

鉴于上述稳健性检验结果与主回归高度一致,限于篇幅,这里不再详细列示。

综上可知,本文的研究结论十分稳健。

研究结论

近年来,作为投资者关系管理活动的重要内容,投资者对上市公司的实地调研活动越来越得到监管部门的重视,如深交所于2003年发布的《深圳证券交易所上市公司投资者关系管理指引》、2006年发布的《深圳证券交易所上市公司公平信息披露指引》均就上市公司接受投资者、分析师、基金经理到企业实地调研、访谈及其相关信息披露等事项做了明确的规定。自2009年起,深交所主板公司在其定期报告中披露投资者调研活动情况;2012年起,深交所在其网站“互动易”中的“投资者关系”平台对上市公司投资者调研活动情况进行了及时、详尽的披露。应该说,监管部门已充分认识到实地调研对于资本市场健康发展的重要性。遗憾的是,目前关于投资者实地调研活动的经济后果研究十分匮乏,并且这些少量的文献仅限于实地调研的市场反应和对分析师预测准确性的影响。本文则从企业会计信息可比性视角考察了投资者实地调研对公司管理层信息披露行为的影响,研究发现,投资者对企业的实地调研活动会显著提升其会计信息可比性水平。进一步研究证实,投资者实地调研活动能够有效抑制较差的信息环境对企业会计信息可比性的负面影响。

本文的实践和政策价值在于,提示监管部门鉴于投资者实地调研活动具有积极的公司治理功能,应进一步加大对上市公司投资者实地调研活动的规范管理。同时,监管部门应继续利用相关媒体平台,加大对上述调研活动信息对外公开披露的及时性、规范性建设力度,让资本市场广大投资者更为深入、详细地了解企业的一线生产经营信息和所处行业信息,从而形成更强的外部监督力量,以此约束企业管理层的信息披露行为。