老年病人经右桡动脉途径冠状动脉介入时右锁骨下动脉、头臂干迂曲的处理

,,, ,,,

经桡动脉途径行冠状动脉介入诊疗是现代介入治疗的一个常规途径,具有创伤小、痛苦少、并发症及不良反应少,卧床时间短,术后处理相对方便安全,不影响积极抗栓治疗,给病人带来的心理压力小,术后体位舒适,病人容易接受,临床工作效率高等优势[1-2]。临床使用较多的为经右侧桡动脉途径,经桡动脉途径穿刺成功率虽然高达97.00%,但手术成功率不高,仅为89.64%[3],成功率较左侧桡动脉、股动脉途径均低[4],究其原因与桡动脉穿刺困难、容易痉挛等有关,这与右侧桡动脉途径右锁骨下动脉、头臂干迂曲有关[5],这种情况在老年病人更容易发生[6]。现回顾性分析我院老年病人经右桡动脉途径行冠状动脉介入诊疗时,出现右锁骨下动脉、头臂干迂曲导致导丝、导管不能顺利通过的处理方法。

1 资料与方法

1.1 研究对象 2013年—2017年1月在本院行冠状动脉介入诊疗60岁以上的病人,年龄75.5岁±9.5岁,共计1 256例次。

1.2 常规治疗方法 术前常规进行Allen试验,右侧阳性者可以选择右桡动脉途径,阴性者再测试左上肢,或直接采取股动脉途径。病人取平卧位,常规消毒、铺巾、局部麻醉。右上肢外旋、外展约30°,腕关节加垫,手轻度背伸,选取桡动脉搏动最强处为穿刺点,一般为腕横纹上1 cm~3 cm,采用Seldinger穿刺法,置入5F或6F鞘管。于鞘管内常规给予肝素4 000单位抗凝,硝酸甘油200 μg防止血管痉挛。选用5F共用型造影导管或6F Judkins导管,在标准涂层导丝引导下送至升主动脉、主动脉根部,调整导管分别至左右冠状动脉口造影检查或介入治疗。

1.3 插管困难的处理方法 采取常规方式不能一次将导丝、导管送入升主动脉或主动脉根部的情况,称为右桡动脉途径插管困难,就必须开启“困难模式”进行尝试,因为桡动脉途径手术风险、意外相对较小,病人舒适性高,更容易接受。通过多年研究,总结出以下一些方式来改善导丝、导管通过的效率,为桡动脉途径介入治疗提供了很好的帮助。

1.3.1 吸气法 在导丝行至右锁骨下动脉时,嘱病人深吸气后屏住呼吸,同时插入导丝。此时病人膈肌下降,心脏位置下移,右锁骨下动脉、头臂干血管拉直,导丝、导管更加容易进入升主动脉。此法对于轻、中度血管迂曲的病人效果明显,在实际操作过程中较容易采用,且无明显副反应。详见图1、图2。

图1 平静呼吸导丝通过受阻

图2 深吸气后导丝可以通过

1.3.2 带导丝调整导管 在采用吸气法后仍然不能通过的病人,可尝试将导管前行至通过困难处,以导丝头端略伸出导管1 cm~3 cm时,带导丝调整导管位置,必要时还可以将导丝退入导管内,以更好地重新调整导丝、导管方向。此操作的好处是可以利用导管的自然弯曲,将导丝送入。对于导丝、导管进入降主动脉的效果较好,可以调整导管指向升主动脉的方向,再将导丝前伸。详见图3。

图3 带导丝调整导管

1.3.3 更换超滑导丝 因超滑导丝顺应性好,表面覆盖亲水生物涂层,因此在血管内前行时更加顺畅,遇血管管径较小、迂曲时可以顺利通过,但因其头端柔软,对触觉反馈功能较差,较易进入血管假腔而浑然不觉,因此在使用时需特别注意,并全程可视进入,一旦头端弯曲或反馈力度较大时,应停止操作,调整导丝头端方向,避免出现夹层、血管穿破等严重并发症,必要时头端可稍塑形,使导丝头端稍弯曲。

1.3.4 导管头端塑形 因右锁骨下动脉或头臂干迂曲明显时,导管可能顺迂曲血管走行,从而出现反复调整导管不能进入冠状动脉口的困难,严重时甚至导致导管打折、断裂,此时可以撤出导丝、导管,根据情况给予导管第一、第二弯曲处人工塑形处理,以手指缠绕导管远端塑形,使导管弯曲明显加大[7]。导丝可以采用血管钳光面进行塑形,根据血管扭曲程度增大导丝弯曲度。因为左冠状动脉开口都略上翘,右锁骨下动脉、头臂干血管扭曲后导致导管原弯曲角度不够,换用其他导管仍然存在该情况,通过人工塑形导丝、导管可以解决上述问题[8]。详见图4~图6。

图4 导管头端塑形

图5 导管塑形之后

图6 导丝头端塑形

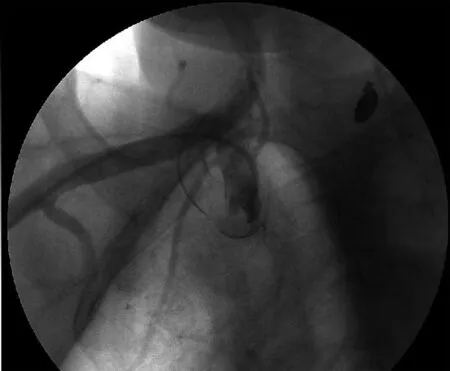

1.3.5 选择性血管造影 通过各种方法调整导管仍然通过困难,可以采取选择性血管造影,以明确血管走行、分支情况、是否有血管闭塞等。将造影导管前行至通过困难处,尽量接近迂曲血管,推注造影剂(必要时可使用高压注射器),或采用路径图功能,通过造影明确血管位置关系。造影的好处是能够一目了然地观察到血管位置、扭曲的形态、前进的方向等,为导丝、导管的前进提供了影像学依据,不足之处是增加了造影剂的使用量,增加了手术时间。因此需适当权衡利弊。详见图7~图10。

图7 右锁骨下动脉扭曲成“Z”形

图8 右锁骨下动脉扭曲成“几”形

图9 右锁骨下动脉+头臂扭曲成鱼钩样

图10 血管前端闭塞

1.3.6 使用共用导管或保持导丝更换导管 严格意义上此法并无助于导丝导管通过,但是这是减少导丝、导管通过困难的一种方法。使用5F共用导管,一方面因导管直径较小,通过能力相对较强;另一方面一根导管造影左右两侧,减少了导管的进出,从而避免了血管刺激,也避免了再次经历插管困难。在更换导管时也应该先插入导丝,然后固定导丝,退出导管,再固定导丝,可视下插入导管,该方法只能使用普通标准涂层导丝,而不能使用超滑导丝,因为容易导致超滑导丝脱入血管。

1.3.7 血管内压力监测 有创血压监测是介入治疗中的常用技术,甚至是必备要求,将血管内有创压力监测运用在此处是有利的。在导管通过困难的情况下,通过压力监测可以初步判断是否有血管变异、堵塞、狭窄、导管贴壁等情况,并根据上述情况选择不同的处理方式。

1.3.8 更换路径 对于采取上述各种方法均不能顺利进入升主动脉的病人,为避免反复尝试引起血管内膜损伤,且长时间射线对病人及医务人员造成不良影响,建议更换为左桡动脉途径[9]或股动脉途径。

2 结 果

采取上述方法后,导丝、导管进入升主动脉的成功率明显提升。本组入选的1256例次病人,穿刺成功1 229例次,其中1 016例次(82.67%)一次顺利通过,213例次(17.33%)导丝或导管不能一次顺利到达主动脉根部(指按照常规操作,病人不采取任何配合措施,且不采取任何其他辅助办法的情况下,导丝或导管没有一次顺利到达主动脉根部),其中因右锁骨下动脉、头臂干迂曲原因不能一次顺利到达的有104例次(48.83%),104例次病人中经采取上述相关措施处理后顺利通过并到达左右冠状动脉口98例次(94.23%),另外6例次更换其他途径治疗,均没有发生相关血管并发症。

3 讨 论

在桡动脉途径行冠状动脉介入诊疗病人中,出现血管途径不畅是十分常见的[10],特别是在老年病人中,上述情况更为多见,究其原因主要是:①年龄大,血管弹性下降,从而出现血管迂曲;②行冠状动脉介入诊疗的病人多有动脉硬化,硬化波及小血管、大血管,导致血管管径减小,导丝、导管通过困难;③血管起源异常;④血管开口角度异常;⑤头臂干主动脉弓弯曲程度大;⑥其他原因导致血管扭曲。这些原因对桡动脉途径的介入治疗带来不小困难,甚至容易出现相关并发症,包括:①导丝、导管不能通过,可能更换入路,或手术失败;②勉强通过后不能进入升主动脉;③因相关血管迂曲不能到达左、右冠状动脉口;④导管扭曲、打折、断裂、脱落;⑤暴力调整导丝、导管导致血管内膜破裂,从而出现血栓,严重者甚至出现血管夹层、破裂;⑥到达其他血管,如内乳动脉、椎动脉、颈动脉、左锁骨下动脉等,严重者导致其他不必要的血管出现相应的血管并发症。

本研究归纳的一些措施或技巧,虽能够提升导丝、导管置入成功率,但仍需注意以下几点:①不能为了导丝、导管通过而长时间尝试,因为过度的延长尝试时间,会增加病人及医护人员所承受的辐射剂量,且手术时间延长,会增加手术风险,造成病人及家属心理负担,容易引起医疗纠纷;②不能为了导丝、导管通过而频繁更换导丝、导管,频繁地更换或调整导丝、导管容易导致血管痉挛、血管穿刺并发症,如血管夹层、破裂等,甚至导致导丝及导管打折、断裂、脱落等;③造影时更换导管,或造影后进行介入治疗更换指引导管时,先进导丝,固定导丝后退出导管,保持导丝不动,可以减少血管刺激和痉挛,同时避免再次出现导管进入困难;④对于Allen试验阳性,但触诊搏动较弱,或较纤细的情况,必要时可先行彩超检查;⑤对年龄>75岁的老年病人,必须行颈动脉彩超检查,并尽量探查右锁骨下至主动脉弓段大动脉[11]。

综上所述,对于老年病人经右桡动脉途径行冠状动脉介入诊疗过程中容易出现血管迂曲等导致导丝、导管进入不畅,操作过程中在遵循医疗技术操作常规的基础上,根据自己的临床经验,可以采取适当的技巧,并在病人的配合下进行,能够明显提高导丝、导管的通过率,缩短手术时间,提升手术成功率,减轻病人痛苦,减少血管并发症,但是必须慎重,必须在数字减影血管造影可视环境下进行,以减少并发症,一旦不能成功,应放弃右桡动脉途径,改为其他途径。